専門卒の初任給は平均22万2800円

厚生労働省が発表した「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、専門学校卒の初任給(月給)は平均で22万2800円です。これは、大学卒の24万8300円よりは約2万5500円低く、高校卒の19万7300円よりは2万5500円高い水準となります。専門学校で身につけた専門的な知識や技術が、高卒に比べて高い初任給に繋がっていることがわかります。

しかし、キャリアのスタート地点である初任給において、すでに大卒との間には差が存在しているのも事実です。この初任給は、あくまで企業から支払われる総支給額(額面給与)であり、実際に自分の銀行口座に振り込まれる「手取り額」は、ここから税金や社会保険料が差し引かれた金額になるため、注意が必要です。

参照:「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況/厚生労働省」

専門卒の初任給の手取り額は16万7100円〜18万9380円

初任給から引かれる税金は額面給与の約75~85%

初任給の額面給与22万2800円が、そのまま全額もらえるわけではありません。実際に受け取れる手取り額は、一般的に額面の75〜85%程度と言われています。これは、給与から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料や、所得税、住民税といった税金が天引きされるためです。

専門卒の初任給22万2800円を基に計算すると、手取り額はおおよそ16万7100円から18万9380円の範囲になります。この金額が、実際に生活費や貯蓄に充てられるお金となります。

特に社会人1年目の住民税は、前年の所得に基づいて計算されるため、初年度は引かれないことが多いですが、2年目からは引かれるようになるため、手取り額が減る点も覚えておきましょう。

参照:「初任給はいつ?額面と手取りの違い、差し引かれる税金まで解説/三井住友カード」

学歴別平均給与の差

高卒と専門卒はほとんど同じくらい

キャリア全体の平均給与で見ると、高卒と専門卒の差は初任給ほど大きくありません。厚生労働省の同調査によると、高卒の平均給与が28万8900円であるのに対し、専門卒は30万6900円と、その差は約1万8000円です。

これは、専門学校で得た特定のスキルを活かせる職種では給与が高くなる傾向がある一方で、キャリアを積んでいく中で、学歴そのものよりも個人の実務経験やスキルがより重視されるようになるためと考えられます。特に技術職や専門職では、継続的な学習と経験が昇給に直結します。

したがって、キャリアを通じて見れば、高卒と専門卒の給与水準は比較的近い範囲に収束していくと言えるでしょう。

高卒、専門卒に比べて大卒、大学院卒は8〜19万円ほど差がある

高卒や専門卒と比べると、大卒以上の学歴を持つ人との給与差はより顕著になります。大学卒の平均給与は38万5800円、大学院卒になると49万7000円に達します。専門卒の平均給与30万6900円と比較すると、大卒とは約8万円、大学院卒とは約19万円もの差があります。

この差は生涯にわたって影響を及ぼし、学校卒業後フルタイムの正社員を続けた場合の60歳までの生涯賃金(退職金を含めない)は、高校卒の男性が約2億円であるのに対し、大学卒の男性は約2億5千万円と、約5,000万円もの差が生まれるというデータもあります。このことから、学歴が長期的な収入に大きな影響を与えていることがわかります。

参照:「生涯賃金など生涯に関する指標/ユースフル労働統計2023」

参照:「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況/厚生労働省」

専門卒の年代別月収

20代〜30代は月収30万円以下

専門卒の給与は、年代によってどのように変化していくのでしょうか。データを見ると、キャリア初期の20代から30代にかけては、月収30万円が一つの壁となるようです。20代の平均月収は24万3550円、30代でも28万6550円と、着実に昇給はしていくものの、30万円には届かない水準です。

この時期は、専門スキルを活かしながら実務経験を積み、自身の市場価値を高めていく重要な期間と言えます。仕事の基礎を固め、着実に実績を出すことが、40代以降のさらなる収入アップに繋がっていきます。同期の大卒と比較して給与が低いと感じることもあるかもしれませんが、焦らずにスキルアップに励むことが大切です。

40代以上で30万円を超えていく

専門卒の平均月収が30万円を超えるのは、経験とスキルが成熟してくる40代以降です。40代の平均月収は32万6550円、50代になると35万2750円と、役職に就いたり、より責任のある仕事を任されたりすることで、給与水準も大きく上昇します。長年培ってきた専門分野での経験やマネジメント能力が評価され、給与に反映される年代と言えるでしょう。

この年代になると、学歴よりも個人の実績や貢献度が重視される傾向が強まります。専門職としてのキャリアを追求し続けることで、大卒と遜色のない、あるいはそれ以上の収入を得ることも十分に可能なのです。

専門卒の20代から50代の給料の上がり幅が145%なのに対して、大卒は191%

専門卒の給与は20代から50代にかけて着実に上昇しますが、その「伸び率」を大卒と比較すると、キャリア中期以降の差がより明確になります。20代の平均月収(24万3550円)を基準にすると、50代(35万2750円)の月収は約145%の上昇となります。一方、大卒の場合は同じ期間で約191%もの上昇率を記録します。

この差は、キャリアを重ねる中で、大卒の方が管理職への昇進や、より高い給与水準のポジションに就く機会が多い傾向にあることを示唆しています。専門スキルでキャリアをスタートさせた後も、生涯年収という観点では、大卒との差が徐々に開いていくのが現実です。

参照:「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況/厚生労働省」

大卒と専門卒の給料に差があるのはなぜ

専門卒は即戦力となる専門スキルを期待され、大卒は将来の幹部候補としてのポテンシャルを期待されているから

企業が専門卒と大卒に期待する役割の違いが、給与差の一因となっています。専門卒の採用では、特定の分野における専門知識や技術を習得していることが重視され、入社後すぐに現場で活躍できる「即戦力」としての働きが期待されます。

一方、大卒の採用、特に総合職では、特定のスキルよりも幅広い教養や論理的思考力、学習能力といったポテンシャルが評価される傾向にあります。企業は、将来的に組織を牽引するリーダーや管理職、いわゆる「幹部候補」として育成することを見据えて大卒者を採用します。この期待される役割とキャリアパスの違いが、初任給やその後の昇給カーブに影響を与えているのです。

学歴が「学習意欲」「継続力」「論理的思考力」などを証明する客観的な証拠だと思われているから

多くの企業にとって、採用活動は候補者の能力を短時間で見極めなければならない難しい課題です。その際、学歴は候補者の潜在能力を測るための客観的な指標の一つとして用いられることがあります。大学入学という目標を設定し、数年間にわたって学業を継続し、卒業という成果を出したという事実は、「学習意欲」や「継続力」の証明と見なされます。

また、論文作成や研究活動を通じて培われる「論理的思考力」も、多くの職務で必要とされる重要なスキルです。これらの能力は、目に見えにくいポテンシャルを評価する上での判断材料となり、結果として採用や給与の決定に影響を与えることがあるのです。

給料が高い業界や職種には多くの求職者が集まり、採用が限られている以上、学歴が高い順に採用されてしまうから

一般的に、給与水準が高いとされる金融、商社、コンサルティングといった業界や、企画、マーケティングなどの人気職種には、多数の求職者が集まり、激しい競争が生まれます。企業側は、限られた採用枠に対して膨大な数の応募者の中から効率的に選考を進める必要があります。その初期段階で、一定の基準を設けて候補者を絞り込む「学歴フィルター」が用いられることがあります。

これは、能力の高い人材を見つけるための一つの手段として、学歴を基準にしているためです。その結果、人気が高く給与も高いポジションでは、相対的に学歴の高い候補者が採用されやすくなるという現実があります。

専門卒が年収を上げるために抑えるべき考え方

1.年収の平均は、業界によって大枠がきまるので、利益率の高い業界で働く

年収を上げるためには、どの業界で働くかが非常に重要です。個人の努力や能力ももちろん大切ですが、業界全体の給与水準が高くなければ、高収入を得るのは難しくなります。

例えば、電気・ガスなどのインフラ業界や金融・保険業、情報通信業などは、他の業界に比べて平均賃金が高い傾向にあります。自分の専門スキルを活かせる、あるいは未経験から挑戦できる高利益率の業界を選ぶことが、年収アップへの近道と言えるでしょう。

賃金が高い産業ランキング

- 1位 電気・ガス・熱供給・水道業(43万7500円)

- 2位 金融業・保険業(41万600円)

- 3位 学術研究、専門・技術サービス業(40万1800円)

- 4位 情報通信業(39万1000円)

- 5位 教育、学習支援業(37万6200円)

- 6位 鉱業、採石業、砂利採取業(37万2300円)

- 7位 不動産業、物品賃貸業(37万1600円)

- 8位 建設業(35万2600円)

- 9位 卸売業、小売業(34万3600円)

- 10位 製造業(31万8600円)

- 11位 複合サービス事業(30万6900円)

- 12位 医療、福祉(30万6400円)

- 13位 運輸業、郵便業(30万4700円)

- 14位 サービス業(他に分類されないもの)(28万5800円)

- 15位 生活関連サービス、娯楽業(28万5700円)

- 16位 宿泊業、飲食サービス業(26万9500円)

参照:「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況/厚生労働省」

2.中小企業ではなく、大企業に勤める

働く企業の規模も、年収に大きく影響する要素です。厚生労働省の調査によると、企業の規模が大きくなるほど平均給与も高くなる傾向があります。具体的には、大企業の平均給与が36万4500円であるのに対し、中企業は32万3100円、小企業は29万9300円となっています。さらに、別の調査では大企業の給与は中小企業に比べて約45,000円高いというデータもあります。

これは、大企業の方が経営基盤が安定しており、昇給制度や賞与、福利厚生などが充実しているためです。年収アップを目指すのであれば、可能な限り規模の大きな企業への就職や転職を視野に入れることが有効な戦略となります。

参照:「2023年版小規模企業白書/中小企業庁」

参照:「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況/厚生労働省」

3.有名企業はほとんど東京にあるので、首都圏で働くことを念頭におく

働く場所、つまり勤務地も年収を左右する重要なポイントです。厚生労働省の調査では、地域によって平均賃金に大きな差があることが示されています。全国の平均賃金が33万400円であるのに対し、最も高いのは東京都の40万3700円です。一方で、最も低い宮崎県は25万9800円と、その差は実に14万3900円にも及びます。

多くの大手企業や成長企業は東京をはじめとする首都圏に本社を構えているため、必然的に給与水準も高くなる傾向にあります。地方に比べて家賃などの生活コストはかかりますが、それを上回る収入やキャリアアップの機会を求めて、首都圏で働くことを検討する価値は十分にあるでしょう。

参照:「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況/厚生労働省」

とはいっても、専門からいきなり業界や職種を変えるのは難しい

有名企業や利益率の高い業界は、有名大学でなければ働くのが難しいのも事実

年収を上げるための方法として、給与水準の高い業界や大企業、首都圏での就労を挙げましたが、専門卒にとって、これらの選択肢を実現するには高いハードルがあるのも事実です。特に、総合商社や大手広告代理店、外資系コンサルティングファームといった有名企業や人気業界では、依然として学歴フィルターが存在するケースも少なくありません。

また、未経験の業界や職種に転職する場合、専門学校で学んだ知識やスキルが直接活かせないことも多く、採用の土俵に上がること自体が難しい場合があります。理想のキャリアを描いても、現実的には厳しいと感じてしまう専門卒の方も多いのではないでしょうか。

専門卒でも大卒に負けないくらい稼ぐ方法

専門学校で学んだ分野を極めるのは方法の一つだが、もっと確率高く稼ぐ方法がある

専門学校で身につけたスキルを活かし、その道のプロフェッショナルとしてキャリアを極めることは、もちろん年収を上げるための王道の一つです。例えば、IT、医療、クリエイティブなどの分野で高い専門性を発揮できれば、学歴に関係なく高収入を得ることが可能です。

しかし、この道は誰もが成功できるわけではなく、常に学び続ける探求心と、分野そのものの将来性を見極める目が必要になります。一方で、より多くの人が再現性高く、着実に年収を上げていける、別のキャリアパスも存在します。それは、特定の専門スキルに依存するのではなく、あらゆるビジネスの根幹となるポータブルスキルを身につけることです。

営業力を軸として、マネジメント経験を積むことで、給料は高くなっていく

再現性高く年収を上げる方法として最も有効なのが、「営業力」を身につけることです。営業職は、業界を問わずどんな企業にも存在する職種であり、学歴よりも個人の成果が直接評価されやすいという特徴があります。高い営業成績を収めることで、インセンティブ(成果報酬)を得て収入を増やすことができ、それは自信にも繋がります。

そして、営業で実績を積んだ先には、チームをまとめる「マネジメント」への道が開けます。プレイングマネージャーとして自身の営業スキルを部下に伝え、チーム全体の成果を最大化することで、役職手当などがつき、さらに給与は高くなっていきます。このキャリアパスは、学歴に関係なく、実力で高収入を目指せる王道のルートなのです。

本業で得たビジネススキルをいかして副業に挑戦すればさらに稼げる

本業で営業力やマネジメントスキルといったポータブルスキルを身につけ、安定した収入基盤を築くことができれば、次なるステップとして「副業」に挑戦するのも一つの手です。

例えば、本業で培った営業のノウハウを活かして営業代行の仕事を請け負ったり、コミュニケーション能力を活かしてWebライターやコンサルタントとして活動したりすることも可能です。

副業は、本業の収入にプラスアルファをもたらすだけでなく、新たなスキルの習得や人脈の拡大にも繋がります。本業との相乗効果を生み出し、リスクを抑えながら収入の柱を増やすことで、経済的な安定とキャリアの幅を大きく広げることができるでしょう。

結構難しそう…

営業職はノルマがあるし、忙しくて残業が多そう…

「営業」と聞くと、「厳しいノルマに追われる」「残業が多くてプライベートの時間がない」といったネガティブなイメージを持つ人も少なくないかもしれません。確かに、成果を求められる仕事ではありますが、近年は働き方改革が進み、労働環境は大きく変化しています。

また、営業のスタイルも多様化しており、ルート営業や反響営業など、必ずしも新規開拓ばかりではありません。顧客とじっくり向き合い、課題解決をサポートするようなやりがいのある営業職も数多く存在します。

参照:「若年正社員の定着のために、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施している事業所が大幅に増加/独立行政法人労働政策研究・研修機構」

そもそも受かる気がしない…

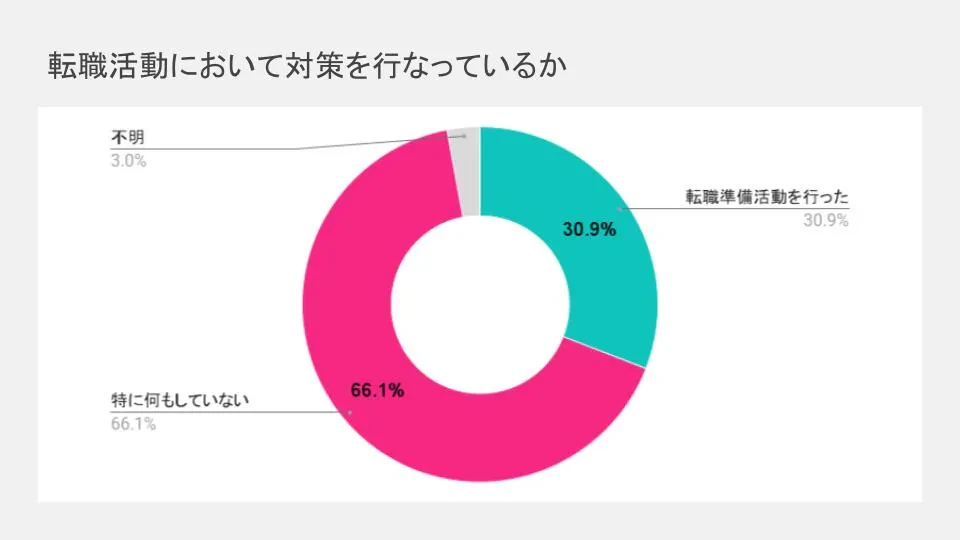

これまでの経験から、「どうせ自分なんて採用してもらえない」と、挑戦する前から自信をなくしてしまう気持ちもわかります。しかし、諦める必要はまったくありません。実は、転職活動において特に対策を行っていない人は、66.1%と過半数を占めています。

つまり、しっかりと準備と対策をすれば、他の候補者と大きく差をつけることができるのです。また、企業が未経験者を採用する際に最も重視するのは、「人柄・社風との相性」(87.1%)であり、スキルや経験以上にポテンシャルを見ています。あなたの強みや意欲を正しく伝えることができれば、道は必ず開けます。

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

コツコツ年収を上げられる仕事はないの?

営業職のように成果が目に見えやすい仕事だけでなく、着実に経験を積み重ねることで、コツコツと年収を上げていける仕事もたくさんあります。例えば、専門学校で学んだ知識を活かせる技術職や、企業の管理部門である経理や総務、人事といった職種です。

これらの仕事は、経験年数や資格取得に応じて着実に給与が上がっていく傾向にあります。また、インフラ業界やメーカーなど、景気の変動を受けにくい安定した業界で働くことも、長期的なキャリアプランを考えた上で有効な選択肢です。大切なのは、自分自身の興味や適性を見極め、長期的な視点でキャリアを築いていける仕事を見つけることです。

自分に合った稼げる仕事に就きたいけど、一人では自信がない方へ

専門卒に特化した就職支援サービスならZキャリア

「自分に合った稼げる仕事を見つけたいけれど、何から始めればいいかわからない」「一人での転職活動は不安だ」と感じている専門卒の方にこそ、就職・転職エージェントの活用をおすすめします。中でもZキャリアは、専門卒のキャリア支援に特化したサービスです。専門的なカウンセリングを通じて、あなたも気づいていない自身の強みや可能性を引き出し、最適なキャリアプランを一緒に考えます。

実際に、Zキャリアを利用した人の所得は、平均約258万円から平均約312万円に増加しており、未経験職種への転職で約50万円の年収向上を実現した実績もあります。非公開求人も含めた豊富な求人の中から、あなたにぴったりの企業を紹介し、書類選考から面接対策まで、内定獲得までを徹底的にサポートします。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)