第二新卒とは?

新卒とは「学校(大学・短大・専門学校など)を卒業見込みの学生」で正社員経験がない者

新卒とは、一般的に大学、大学院、短期大学、専門学校などの教育機関を卒業する見込みのある学生を指します。在学中に就職活動を行い、卒業と同時に企業に入社するケースがこれにあたります。最大の特徴は、正社員としての就業経験がないことです。そのため、企業は新卒採用において、現時点でのスキルや経験よりも、個人の潜在能力(ポテンシャル)、学習意欲、人柄などを重視する傾向があります。多くの企業が一括で採用活動を行い、入社後には同期と共に研修を受けるなど、社会人としての基礎を学ぶための手厚い教育プログラムが用意されていることが一般的です。

第二新卒とは「学校卒業後、一度就職し、おおむね3年以内に離職した若手求職者で短期間の正社員経験がある者」

第二新卒とは、学校を卒業後に一度正社員として就職したものの、おおむね3年以内に離職し、再び転職活動を行っている若手の求職者を指す言葉です。新卒とは異なり、短期間であっても社会人経験があるのが大きな特徴です。基本的なビジネスマナーやPCスキル、仕事の進め方などを一度は経験しているため、企業側にとっては、新卒のようにゼロから教育する必要がないというメリットがあります。それでいて、若さゆえの柔軟性やポテンシャルの高さも持ち合わせているため、中途採用市場において独自のポジションを確立しています。

既卒とは「学校卒業後、一度も正社員として就職したことがなく正社員として仕事を探している者」

既卒とは、大学や専門学校などを卒業した後、一度も正社員として就職した経験がない求職者のことを指します。卒業後すぐに就職しなかった、あるいは就職活動をしたが内定を得られなかったなど、背景は様々です。第二新卒が短期間の正社員経験を持つ一方で、既卒は社会人経験がない点が決定的な違いです。実際に、株式会社マイナビの調査によると、2023年度の既卒者の内定保有率は34.8%に留まっており、新卒(97.3%)と比較すると厳しい状況がうかがえます。企業によっては新卒採用の枠で応募できる場合もありますが、一般的には第二新卒や中途採用とは異なる扱いを受けることが多いです。

中途とは「正社員としての職務経歴を持つ転職者全般」

中途とは、年齢や社会人経験の年数を問わず、正社員としての職務経歴を持つ転職者全般を指す言葉です。第二新卒も広義には中途採用の一部に含まれますが、一般的に「中途」と言う場合、ある程度の期間(例えば3年以上)の実務経験を積み、特定の分野で専門性やスキルを身につけた即戦力人材を指すことが多いです。企業が中途採用を行う主な目的は、欠員補充や事業拡大に伴う専門人材の確保です。そのため、採用ではこれまでの実績やスキル、マネジメント経験などが重視され、入社後すぐに活躍することが期待されます。

第二新卒と呼べるのはいつまで?

明確な定義はないが、期間の目安は、「卒業後三年以内」

第二新卒に法律などで定められた明確な定義はありませんが、一般的には「学校卒業後、3年以内に離職した求職者」を指すのが共通認識となっています。これは、厚生労働省が「青少年雇用機会確保指針」において、事業主に対して卒業後少なくとも3年間は新卒枠で応募できるように努めることを求めていることにも関連しています。企業側も、社会人経験3年未満の若手は、まだ特定の企業文化に深く染まっておらず、新しい環境への適応力や成長のポテンシャルが高いと捉える傾向があります。そのため、多くの企業が採用ターゲットとして「卒業後3年以内」を目安に設定しています。

大学卒の場合は、25歳前後までが目安

大卒の場合、ストレートで卒業すると22歳になるため、「卒業後3年以内」という目安を当てはめると、25歳前後までが第二新卒として扱われる期間となります。この年齢層は、社会人としての基礎を経験しつつも、キャリアチェンジへの意欲や新しいことへの挑戦意欲が高いと見なされやすいです。企業にとっては、若さと一定の社会人経験を兼ね備えた魅力的な人材であり、ポテンシャル採用の枠で受け入れられる可能性が高いです。ただし、企業の方針や求人の内容によって対象年齢は異なるため、応募の際は募集要項をしっかりと確認することが重要です。

短大・専門学校卒の場合は、23歳前後までが目安

短期大学や専門学校を卒業した場合、卒業時の年齢は20歳前後が一般的です。そのため、第二新卒と呼ばれる期間の目安は、そこから3年後となる23歳前後までとなります。大卒者と同様に、短期間の社会人経験によって得た基本的なビジネスマナーと、若さならではの柔軟性や吸収力の高さが評価されます。特に専門学校で身につけた専門知識や技術は、関連する業界への転職において強力なアピールポイントとなるでしょう。キャリアプランを早期に考え、行動することで、自身の可能性を大きく広げることができます。

高校卒の場合は、21歳前後までが目安

高校を卒業してすぐに就職した場合、卒業時の年齢は18歳です。したがって、第二新卒の目安である「卒業後3年以内」を適用すると、21歳前後までが該当する期間となります。高卒の第二新卒者は、他の学歴の候補者と比べて社会人経験を早くから積んでいる点が特徴です。若くして現場での実務を経験していることは、大きな強みとなり得ます。生涯賃金の観点では、学校卒業後フルタイムの正社員を続けた場合、大学卒が約2億5千万円であるのに対し高校卒は約2億円と差がありますが、早期からのキャリア形成と転職活動を通じて、その差を埋め、より良い条件を目指すことも十分に可能です。

なぜ第二新卒と呼べる目安が卒業後3年以内なのか?

基本的なビジネスマナーが身についていると考えられるから

企業が第二新卒を採用する大きな理由の一つは、基本的なビジネスマナーや社会人としての常識がすでに身についている点です。新卒社員の場合、名刺交換の仕方、電話応対、ビジネスメールの書き方といった基礎的な研修から始める必要がありますが、第二新卒であればこれらの初期教育コストを大幅に削減できます。たとえ短期間であっても、一度組織に属し、上司や同僚、取引先と関わる中で、社会人としての立ち居振る舞いを学んでいます。この「教育コストがかからない」という点は、特に採用や研修に多くのリソースを割けない中小企業にとって、大きな魅力となっています。

柔軟性が高いと考えられるから

社会人経験が3年未満の若手は、特定の企業の価値観や仕事の進め方に凝り固まっていないため、新しい環境や文化に対する柔軟性が高いと評価されます。長年同じ会社で働いていると、その会社のやり方が当たり前になり、新しい手法や考え方を受け入れるのに時間がかかることがあります。しかし、第二新卒はまだキャリアが浅いため、スポンジのように新しい知識やスキルを吸収し、自社の社風にスムーズに馴染んでくれることが期待されます。この高い適応力は、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まる現代の組織において、非常に重要な資質とされています。

ポテンシャルと意欲が高いと考えられるから

第二新卒者は、一度社会に出た経験から「次こそは自分に合った環境で活躍したい」という強い意欲を持っていることが多いです。最初の就職で何らかのミスマッチを経験したからこそ、自己分析を深く行い、次のキャリアに対する明確なビジョンを持っている傾向があります。企業側も、その高い学習意欲や成長へのポテンシャルを高く評価します。実際に、業界・職種未経験者の採用において企業が重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が87.1%で最多、次いで「成長意欲」が56.9%となっており、スキルよりも将来性を期待していることがわかります。この意欲とポテンシャルが、第二新卒の大きな武器となるのです。

.webp?fm=webp&q=75&auto=compress&w=960)

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

第二新卒枠での転職が「やばい」「やめとけ」と言われる理由は?

「またすぐに辞めてしまうのでは?」という忍耐力への懸念を持たれやすく一社目の会社より待遇が下がる可能性が高いため

第二新卒の転職において最も懸念されるのが、「忍耐力がない」「ストレス耐性が低い」というレッテルを貼られてしまうことです。一度、短期間で離職しているという事実は、採用担当者に「うちの会社に入っても、少し嫌なことがあればまたすぐに辞めてしまうのではないか」という不安を抱かせやすいです。この懸念を払拭できないと、選考で不利に働くだけでなく、仮に採用されたとしても重要な仕事を任せてもらえなかったり、結果的に前職よりも待遇が下がってしまったりする可能性があります。早期離職の理由を論理的かつポジティブに説明し、次の仕事への強い意欲を示すことが不可欠です。

スキルや経験が中途半端という評価をされ一社目の会社より待遇が下がる可能性が高いため

第二新卒は、社会人経験がある一方で、その年数は1~3年未満と短いため、スキルや専門性が中途半端だと見なされることがあります。新卒のようにポテンシャルだけで評価されるわけでもなく、かといって即戦力となるベテラン中途採用者のように明確な実績や専門スキルがあるわけでもありません。この「帯に短し襷に長し」という状態が、企業側を評価に迷わせる原因となります。結果として、明確な強みをアピールできない場合、「まだ一人前ではない」と判断され、給与や役職といった待遇面で前職を下回る条件を提示されるケースも少なくありません。

キャリアプランへの不安感を抱かれ、一社目の会社より待遇が下がる可能性が高いため

短期間での離職は、採用担当者に「この人は自分のキャリアについて真剣に考えていないのではないか」「場当たり的に職を選んでいるのではないか」という印象を与えてしまうリスクがあります。キャリアプランが不明確だと、入社後の目標や貢献意欲も低いと判断されかねません。なぜ前職を辞め、なぜこの会社を志望するのか、そして将来どのように成長し、貢献していきたいのかという一貫したストーリーを語れなければ、採用を見送られたり、待遇面で不利になったりする可能性が高まります。将来を見据えた計画性の欠如は、第二新卒の転職における大きな弱点となり得るのです。

しかし、実際には第二新卒だからこそ有利に働き、より良い転職ができる可能性もある

基本的なビジネスマナーが身についていることをアピールできるため

第二新卒が持つ最大の強みの一つは、基本的なビジネスマナーが既に身についている点です。新卒採用とは異なり、企業は電話応対やメール作成、名刺交換といった社会人としての基礎を一から教える必要がありません。この教育コストと時間を削減できることは、採用する企業側にとって非常に大きなメリットです。面接の場では、ただ「ビジネスマナーはあります」と述べるだけでなく、前職での具体的なエピソード(例:顧客とのやり取りで工夫した点など)を交えて話すことで、より説得力が増し、即戦力に近い存在として高く評価されるでしょう。

社会人経験を通し、自分が本当に価値を発揮できる仕事を理解しているため

新卒時の就職活動では、業界や職種への理解が浅いまま、イメージだけで会社を選んでしまうことも少なくありません。しかし、一度社会に出て実際に働いてみた経験は、自分自身の適性や価値観を深く理解する貴重な機会となります。第二新卒者は「どのような仕事にやりがいを感じるのか」「どんな働き方が自分に合っているのか」といった自己分析が新卒時よりも具体的かつ現実的にできています。この深い自己理解に基づいた転職活動は、企業とのミスマッチを防ぎ、入社後に長期的に活躍できる可能性を高めるため、採用担当者にも好意的に受け止められます。

一度の社会人経験から働くことへの現実的な理解があり、仕事に対して新卒以上に誠実に向き合えるため

一度社会の厳しさや理想と現実のギャップを経験している第二新卒は、仕事に対して過度な幻想を抱いていません。そのため、入社後に「こんなはずではなかった」と感じることが少なく、地に足のついた姿勢で業務に取り組むことができます。この働くことへの現実的な理解は、仕事に対する高い定着率や貢献意欲に繋がると企業側は期待します。実際に、厚生労働省の調査によると、転職をした20〜34歳のうち49.7%が賃金増を経験しており、前向きな転職がキャリアアップに繋がるケースも多いことがわかります。新卒時よりも成熟した視点で仕事に向き合える誠実さは、大きなアピールポイントとなるのです。

第二新卒の転職は、準備次第でより良い結果となる

安直に第二新卒転職を行うと転職したことを後悔する可能性もある

第二新卒の転職は多くの可能性を秘めていますが、それはあくまで十分な準備を行った場合に限られます。今の会社が嫌だからというネガティブな理由だけで、自己分析や企業研究を怠ったまま安易に転職活動を始めると、再び同じようなミスマッチを繰り返してしまう危険性が高いです。「隣の芝は青く見える」という言葉通り、勢いで転職したものの、結局「前の会社の方が良かった」と後悔するケースは少なくありません。なぜ辞めたいのか、次に何を成し遂げたいのかを深く掘り下げ、計画的に行動することが、後悔のない、より良いキャリアを築くための鍵となります。

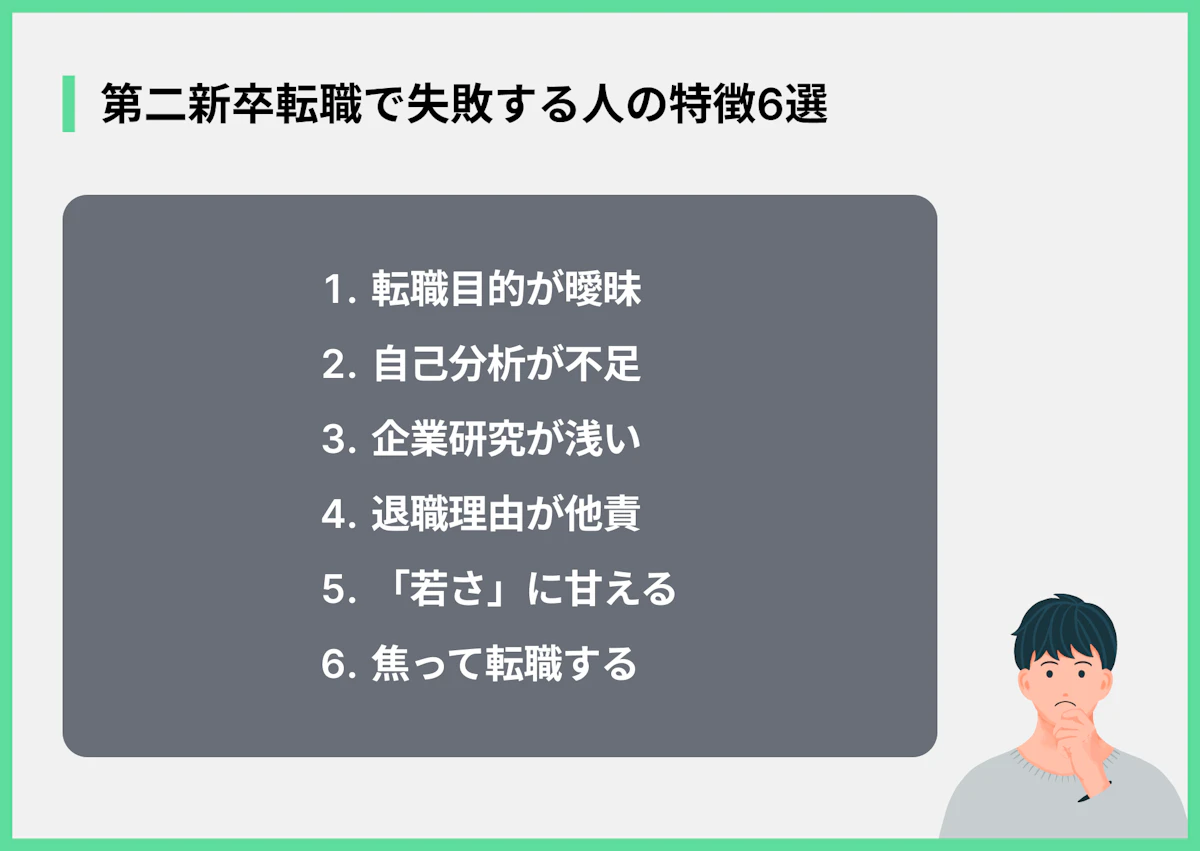

第二新卒転職で失敗する人の特徴

転職の目的が曖昧で、なぜ辞めたいのか、次で何をしたいのかが不明確

転職で失敗する人に共通する最大の特徴は、転職の目的が曖昧なことです。「今の仕事が嫌だ」「人間関係が辛い」といった現状への不満が先行し、自分が次に何をしたいのか、どんな環境で働きたいのかというポジティブな目標が定まっていません。目的が不明確だと、面接で説得力のある志望動機を語ることができず、採用担当者に「またすぐに辞めてしまうのでは」という印象を与えてしまいます。また、自分自身の軸がないため、求人情報や企業の評判に流されやすく、結果的に自分に合わない会社を選んでしまい、転職を繰り返すという悪循環に陥りがちです。

自己分析が不足しており、自身の強みや経験を効果的にアピールできない

第二新卒の転職では、短い社会人経験の中から自分の強みやポテンシャルを抽出し、言語化してアピールすることが求められます。しかし、失敗する人はこの自己分析が決定的に不足しています。自分がこれまで何を経験し、何を学び、どんなスキルを身につけたのかを客観的に把握できていないため、応募書類や面接で具体的なエピソードを交えて語ることができません。その結果、「特に強みのない、意欲だけの若者」という印象を与えてしまい、他の候補者との差別化を図ることができずに選考で不利になってしまいます。

企業研究が浅く、イメージだけで応募して入社後のミスマッチを招く

「大手だから安定してそう」「キラキラした業界だから楽しそう」といった漠然としたイメージだけで企業を選んでしまうのも、失敗する人の典型的なパターンです。企業のウェブサイトを少し眺めただけで、事業内容や社風、働き方、求められる人物像などについて深く調べようとしません。このような浅い企業研究では、入社後に「思っていた仕事内容と違った」「社風が自分に合わなかった」といったミスマッチが生じるのは必然です。転職は人生の大きな決断です。その企業で働く自分の姿を具体的にイメージできるレベルまで、徹底的に情報収集を行う姿勢が不可欠です。

退職理由を他責にし、失敗から学ばず、成長意欲が見られない

面接で退職理由を尋ねられた際に、「上司が悪かった」「会社の方針が理解できなかった」など、全てを他人のせいにしてしまう人は、まず採用されません。採用担当者は、候補者が困難な状況にどう向き合い、そこから何を学んだのかを知りたいと考えています。他責にする姿勢は、反省や学びのない、成長意欲の低い人材だと見なされてしまいます。たとえ事実として会社側に問題があったとしても、その経験を通じて自分自身の課題を見つけ、次はその経験をどう活かしていきたいかという前向きな視点で語ることが、社会人としての成熟度を示す上で非常に重要です。

「若さ」に甘え、社会人としての最低限の学びや成長が不足している

第二新卒は「若い」ことが武器になりますが、それに甘えすぎてしまうと失敗に繋がります。企業が第二新卒に期待するのは、若さゆえのポテンシャルだけでなく、一度社会に出た経験から得た最低限の社会人基礎力です。しかし、驚くべきことに、ある調査では転職活動において特に対策を行っていない人が66.1%と過半数を占めています。このように準備を怠り、前職の経験から何も学んでいない、あるいは学ぼうとする姿勢が見られない場合、「ただ若いだけの人」と判断される可能性があります。謙虚に学び続ける姿勢なくして、ポテンシャルを評価してもらうことは難しいでしょう。

.webp?fm=webp&q=75&auto=compress&w=960)

「早く辞めたい」という焦りから、冷静な判断ができずに転職先を決めてしまう

現在の職場環境が厳しいほど、「一刻も早くこの状況から抜け出したい」という焦りが生まれ、冷静な判断力を失いがちです。この焦りは、転職活動において非常に危険な罠となります。十分な企業研究や自己分析をしないまま、最初にもらった内定に飛びついてしまったり、待遇面だけで安易に転職先を決めてしまったりします。その結果、またしてもミスマッチを引き起こし、「転職しなければよかった」と後悔することになります。辛い状況だからこそ、一度立ち止まり、信頼できる人に相談するなどして、長期的な視点でキャリアを考える冷静さが求められます。

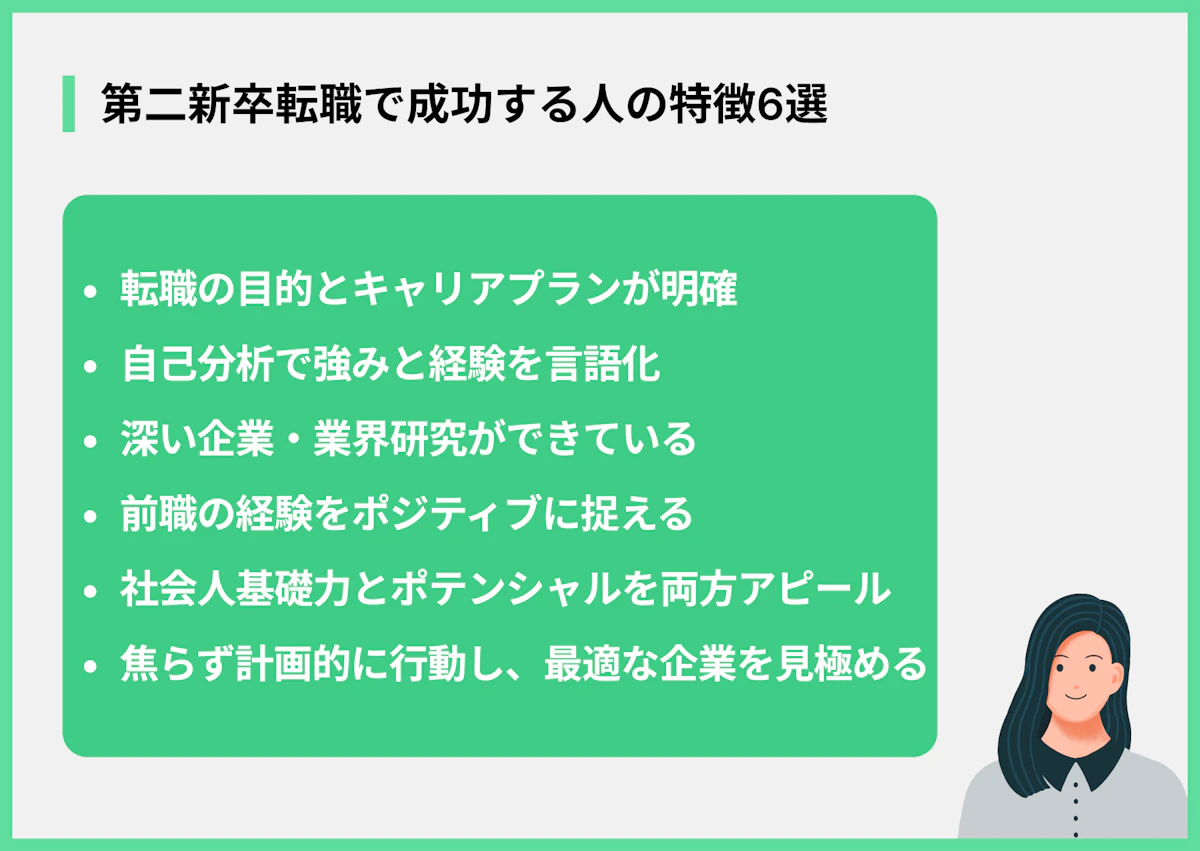

第二新卒転職で成功する人の特徴

転職の目的と将来のキャリアプランが明確である

第二新卒の転職を成功させる人は、まず「何のために転職するのか」という目的が明確です。それは「専門性を高めたい」「より社会貢献性の高い仕事がしたい」といったポジティブな動機であり、将来のキャリアプランと一貫性があります。彼らは、今回の転職を単なる「職場変更」ではなく、自身のキャリアにおける重要なステップと位置づけています。この明確な目的とキャリアプランがあるからこそ、企業選びの軸がぶれず、面接でも「なぜこの会社でなければならないのか」を情熱と論理を持って語ることができ、採用担当者を納得させることができるのです。

十分な自己分析で、自身の強みと経験を言語化できている

成功する人は、徹底した自己分析を通じて、自身の強みと弱み、そして短いながらも前職で得た経験やスキルを正確に把握しています。そして、それらを具体的なエピソードと共に「言語化」する能力に長けています。例えば、「コミュニケーション能力が高い」と抽象的に言うのではなく、「前職で〇〇という課題に対し、他部署を巻き込んで△△という形で解決に導いた」というように、行動事実を交えて語ります。これにより、採用担当者は候補者が入社後にどのように活躍してくれるかを具体的にイメージでき、高い評価に繋がります。

深い企業・業界研究を行い、入社後の貢献イメージを持っている

成功者は、応募する企業や業界について徹底的にリサーチします。ウェブサイトや求人情報だけでなく、業界ニュース、競合他社の動向、社員の口コミサイトなど、あらゆる情報源を活用し、ビジネスモデルや企業文化、将来性まで深く理解します。その上で、自身の強みや経験を、その企業が抱える課題や今後の事業展開にどう活かせるかを考え、「入社後に自分がどう貢献できるか」という具体的なイメージを持っています。このレベルの深い理解と貢献意欲は、他の候補者との大きな差別化要因となります。

前職の経験をポジティブに捉え、学びや反省点を次に活かそうとしている

たとえネガティブな理由で退職したとしても、成功する人はその経験を糧にします。退職理由を他責にせず、「その環境で自分に何ができたか」「その経験から何を学んだか」という視点で振り返り、自身の成長に繋げようとします。このポジティブな変換能力は、ストレス耐性や問題解決能力の高さの証明となります。面接官は、失敗から学び、次に活かそうとする前向きな姿勢を高く評価します。前職への感謝を忘れず、得られた学びを次のステージでどう発揮したいかを語ることで、人間的な成熟度と高い職業意識を示すことができます。

「若さ」だけでなく、社会人基礎力とポテンシャルの両方をアピールできる

転職を成功させる第二新卒は、「若さ」という武器に安住しません。彼らは若さゆえの柔軟性や吸収力といったポテンシャルをアピールすると同時に、前職で身につけたビジネスマナーやPCスキル、基本的な業務遂行能力といった「社会人基礎力」もきちんと示します。この「ポテンシャル」と「基礎力」のバランスが、企業に「教育コストを抑えつつ、将来大きく成長してくれそうだ」という大きな期待を抱かせます。若さに甘えず、社会人としての自覚と責任感を持っていることを示すことが、信頼を勝ち取る上で重要です。

焦らず計画的に行動し、情報収集を徹底して最適な企業を見極める

成功する人は、たとえ現状に不満があっても、焦って次の職場を決めることはありません。まずは自己分析と情報収集にじっくりと時間をかけ、自身のキャリアプランに基づいた転職活動の計画を立てます。複数の転職エージェントに登録して客観的なアドバイスを求めたり、興味のある企業の社員と話す機会を設けたりと、能動的に動きます。そして、複数の選択肢を比較検討し、給与や待遇だけでなく、企業文化や働きがいといった要素も踏まえて、自分にとって最適な企業を冷静に見極めるのです。この計画性と冷静な判断力が、後悔のない転職を実現させます。

第二新卒転職で退職理由を深ぼられた時に使える例文集

「仕事内容のミスマッチ」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では営業事務として、主に書類作成やデータ入力を担当しておりましたが、業務を行う中で、より直接的にお客様の課題解決に貢献したいという思いが強くなりました。例えば、お客様から製品に関する質問を受けた際に、自分なりに調べて回答し、感謝の言葉をいただけたことに大きなやりがいを感じました。この経験から、今後はより顧客と深く関われる仕事に挑戦したいと考えております。顧客との長期的な関係構築を重視されている御社でなら、私のこの思いを実現できると確信し、志望いたしました。

「長時間労働・過剰な残業」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では、プロジェクトの繁忙期には月平均80時間を超える残業が常態化しており、体調管理に難しさを感じておりました。もちろん、業務を完遂するためには集中して取り組む時間も必要だと理解しております。しかし、自己研鑽の時間を確保し、長期的に高いパフォーマンスを発揮するためには、メリハリのある働き方が不可欠だと考えるようになりました。生産性の向上を全社で推進されている御社の環境で、集中して業務に取り組み、専門性を高めながら貢献していきたいと考えております。

「人間関係の問題」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では、個々のメンバーがそれぞれの目標達成に向けて独立して業務を進めるスタイルでした。それ自体が悪いことではありませんが、私はチームで協力し、互いの強みを活かしながら一つの目標に向かっていく働き方に強い魅力を感じています。例えば、過去に他部署と連携して一つのプロジェクトを成功させた経験があり、その際に大きな達成感を得ました。チームワークを重視し、部門間の連携も活発な御社の環境であれば、私の協調性を最大限に発揮し、組織全体の目標達成に貢献できると考えております。

「社風や企業文化とのミスマッチ」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職はトップダウンの意思決定が早く、スピーディに事業が進むという強みがありました。しかし、業務経験を積む中で、より現場の意見や顧客の声を活かし、ボトムアップでサービスを改善していくような働き方がしたいと考えるようになりました。御社が「挑戦を歓迎する」文化を掲げ、若手社員にも積極的に裁量を与えている点に大変魅力を感じています。前職で培った基礎的な業務遂行能力を活かしつつ、御社の環境で主体的に行動し、事業の成長に貢献していきたいです。

「給与・待遇への不満」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では2年間、営業として個人目標を毎期120%以上達成し、新人賞も受賞いたしました。しかし、会社の評価制度が年功序列の側面が強く、自身の成果が正当に給与に反映されているとは感じ難い状況でした。もちろん、給与が全てではありませんが、自身の貢献度が正しく評価され、それが報酬として還元される環境でこそ、より高いモチベーションを維持できると考えております。成果を正当に評価する実力主義の制度を導入されている御社で、自身の営業力を試し、さらなる高みを目指して貢献したいです。

「休日の少なさ・取りにくさ」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では、休日出勤や急な呼び出しが多く、プライベートの時間を確保することが難しい状況でした。業務への責任感から、もちろん必要な対応は行ってまいりましたが、長期的なキャリアを考えた際に、心身ともに健康な状態で働き続けることの重要性を痛感しました。仕事のパフォーマンスを最大化するためにも、オンとオフのメリハリは不可欠だと考えております。御社が年間休日数の多さや有給休暇の取得を推奨されている点に魅力を感じております。しっかりとリフレッシュし、常に万全の状態で業務に臨むことで、御社に貢献していきたいです。

「成長できる環境ではないと感じた」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では、主に定型的なルーティンワークを担当しており、業務の効率化などにも取り組みました。しかし、2年間同じ業務を続ける中で、より専門的なスキルを身につけ、自身の市場価値を高めていきたいという思いが強くなりました。御社では、若手のうちから責任ある業務を任せ、資格取得支援や研修制度も充実していると伺っております。現状に満足することなく、常に新しい知識やスキルをどん欲に吸収し、一日も早く御社の戦力となれるよう努力することで、事業の発展に貢献していきたいです。

「会社の将来性への不安」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職が属していた業界は、市場全体が縮小傾向にあり、既存事業の維持に注力している状況でした。私自身も、会社の将来に対して明るい展望を描くことが難しくなってしまいました。そこで、今後の成長が期待されるIT業界で、自身のキャリアを築いていきたいと考えるようになりました。中でも、〇〇という先進的な技術で業界をリードし、積極的にグローバル展開も進めている御社の将来性に大きな魅力を感じています。これまでの経験で培った課題解決能力を活かし、成長市場である御社で新たな挑戦をしたいです。

「希望の配属先ではなかった」が理由で退職した場合の切り返し例文

入社当初は、人事部で採用業務に携わることを希望しておりましたが、経理部へ配属となりました。もちろん、経理として日々の業務に取り組む中で、数字の正確性や管理能力といった重要なスキルを学ぶことができました。この経験には大変感謝しております。しかし、人と深く関わり、その人の成長をサポートすることへの関心は変わらず、改めて人事の仕事に挑戦したいという思いが強くなりました。御社を志望したのは、個人のキャリア形成を支援する制度が充実している点に魅力を感じたからです。経理で培った視点を活かし、多角的な観点から組織に貢献できる人事担当者を目指したいです。

「正当な評価がされない」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では、業務改善提案を積極的に行い、結果としてチームの残業時間を月間20時間削減することに成功しました。しかし、評価制度がプロセスよりも結果の数字を重視するもので、こうした間接的な貢献が評価されにくい環境でした。もちろん、成果を出すことは重要ですが、私はチーム全体の生産性を向上させるような貢献も大切にしたいと考えております。御社では、個人の成果だけでなく、チームへの貢献度やチャレンジする姿勢も評価する多面的な評価制度を導入されていると伺いました。そのような環境でこそ、私の強みを最大限に発揮できると確信しております。

「仕事にやりがいを感じられない」が理由で退職した場合の切り返し例文

前職では、主に既存顧客へのルートセールスを担当しており、安定した関係性を築くことに努めてまいりました。しかし、業務を続ける中で、より困難な課題に対して、自らソリューションを提案し、新規市場を開拓していくような仕事に挑戦したいという思いが強くなりました。特に、御社が現在注力されている〇〇事業は、社会的な意義も大きく、私の挑戦意欲を強く掻き立てられました。前職で培った顧客との関係構築能力を基盤に、新しいフィールドで果敢にチャレンジし、御社の事業拡大に貢献したいです。

「キャリアプランの変更」が理由で退職した場合の切り返し例文

当初は、営業職としてキャリアを積んでいくことを考えておりましたが、お客様の課題をヒアリングする中で、製品そのものの企画・開発に携わりたいという気持ちが芽生えました。顧客の潜在的なニーズを的確に捉え、それを形にすることで、より本質的な価値提供ができるのではないかと考えるようになったのです。営業として顧客の最前線にいた経験は、必ずや市場のニーズを的確に捉えた製品開発に活かせると考えております。未経験からの挑戦となりますが、御社の製品にかける情熱は誰にも負けません。一日も早く貢献できるよう、精一杯努力いたします。

「心身の健康問題」が理由で退職した場合の切り返し例文

大変恐縮ながら、前職在職中に一時的に体調を崩し、退職いたしました。原因は、繁忙期が重なったことによる過度な業務負荷でした。現在は完全に回復しており、医師からも通常通り勤務できるという診断を受けております。この経験を通じて、自身の健康管理の重要性を痛感し、オンとオフのメリハリをつけながら、持続的にパフォーマンスを発揮する働き方を意識するようになりました。今後は、万全な体調管理のもと、これまでの経験を活かして御社に貢献していきたいと考えておりますので、ご安心いただけますと幸いです。

「入社前の理想と現実のギャップ」が理由で退職した場合の切り返し例文

入社前は、チームで協力しながらプロジェクトを進める機会が多いと伺っていましたが、実際には個人で完結する業務がほとんどでした。私のリサーチ不足が原因であったと反省しております。この経験から、転職活動においては、事前に仕事内容や働き方について深く理解することの重要性を学びました。今回の応募にあたっては、OB訪問や御社のウェブサイトの社員インタビューなどを通じて、チームで協業する文化が根付いていることを確認しております。私の強みである協調性を活かし、御社のチームの一員として貢献したいです。

「より良い条件の他社からの誘い」が理由で退職した場合の切り返し例文

現職で業務に取り組む中で、幸いにも御社からお声がけをいただき、私のキャリアについて深く考える機会を得ました。現職に大きな不満があったわけではありませんが、御社の事業内容やビジョンを詳しくお伺いするうちに、私がこれまで培ってきた〇〇のスキルを、より大きなスケールで社会に還元できるのではないかと強く感じるようになりました。特に、御社が推進する△△プロジェクトは、私の専門性とキャリアプランに完全に合致しており、これ以上ない挑戦の機会だと考えております。ぜひ、このチャンスを活かして御社の発展に貢献したいです。

第二新卒で自分の適職に迷っている人はZキャリアに登録してみよう!

若年層専門のキャリアアドバイザーが最適な求人をご案内します

第二新卒の転職は、ポテンシャルを秘めている一方で、特有の悩みや不安がつきものです。「自分の強みがわからない」「どんな仕事が向いているのか迷ってしまう」と感じる方も多いのではないでしょうか。Zキャリアは、そんな20代の若年層に特化した転職エージェントです。第二新卒の転職市場を熟知したキャリアアドバイザーが、一人ひとりの経験や価値観を丁寧にヒアリング。豊富な求人の中から、あなたの可能性を最大限に引き出せる最適な企業を厳選してご提案します。自分一人では見つけられなかった、思わぬ優良企業との出会いが待っているかもしれません。

書類添削から面接対策まで無料で行います

Zキャリアのサポートは、求人紹介だけではありません。転職活動の成功に不可欠な、応募書類の添削から面接対策まで、全て無料で徹底的にサポートします。短い職歴をどう魅力的に見せるか、退職理由をどうポジティブに伝えるかなど、第二新卒ならではの悩みに寄り添い、具体的なアドバイスを提供します。実際に、Zキャリアを利用した方の所得は平均で約54万円も向上しており、未経験職種への転職でも確かな年収アップを実現しています。プロのサポートを活用して、自信を持って選考に臨み、キャリアアップを成功させましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)

.png?w=640&h=360&fit=crop&fm=jpg&q=75)