- 警備員の仕事がきつい理由

- 警備員の給料

- 警備員のメリット

- 警備員からの転職のポイント

今すぐ辞めたほうがいい?警備員の仕事がきつい理由

警備員は社会の役に立つ仕事ですが、仕事によっては「きつい」と感じられることもあるようです。

その理由としては主に以下の項目が挙げられます。

- 体力が必要

- 時間が不規則になる

- 危険にさらされるリスクがある

- 人間関係がうまくいかない

- ルーティンワークが多い

- 給与が低い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

体力が必要

警備員は肉体労働であり、どのような現場でもある程度の体力が求められます。警備は基本的に立ち仕事であり、長時間にわたって同じ場所に立ちつづける根気が必要です。

また、屋外での警備の場合、暑さ寒さなど、極端な天候でも勤務しなくてはなりません。特に真夏の場合は暑さは非常に厳しいものがあり、厳密な体調管理が求められます。

警備員は体力が重要なので、年齢を重ねるほど大変と感じられる傾向にあります。

時間が不規則になる

警備員には日勤と夜勤があり、1日のリズムが不規則になりやすい仕事と言えるでしょう。

ほとんどの職場ではシフト制でスケジュールをある程度は自由に決められますが、人手不足が深刻な職場の場合、シフトを一方的に決められる場合も少なくありません。

日勤と夜勤を短いスパンで繰り返すシフトでは、どうしてもリズムが不規則になってしまいます。神経質な人は、体調にも影響が出てしまうかもしれません。

このように、「毎日決まったリズムで働きたい」という人にはきついと感じられる仕事でもあります。

危険にさらされるリスクがある

警備員にとって、「現場の安全確保」は重要な仕事です。安全確保にはもちろん、不審者の発見および通報も含まれます。

不審者を通報する過程でケガを負うこともあるでしょう。また、交通誘導の現場では車やバイク、自転車との接触リスクも考えられます。

一見すると立っているだけに思える警備員も、意外と危険が多い仕事です。そのため、「できるだけケガをせず、安全に働きたい」人にとってはきついと感じられるかもしれません。

人間関係がうまくいかない

警備員も、人間関係の悩みが多い仕事です。

警備の業務そのものは単独で行っても、同じエリアを複数のスタッフで受け持つパターンも少なくありません。同じメンバーと長時間顔を合わせることになるため、気が合わないスタッフも出てくるかもしれません。

もちろん、気の合うスタッフと打ち解けるパターンもありますが、チームでの勤務に抵抗がある人にはきついと感じられるでしょう。

ルーティンワークが多い

警備の仕事の8割はルーティンワークといっても大げさではありません。

どの業務でも手順がしっかりと決められており、イレギュラーな対応が発生しない限り、ルーティンワークによって1日が終わります。

また、人通りの少ない時間帯の交通誘導では「ただ立っているだけ」の時間が長く、退屈だと感じてしまうかもしれません。

ルーティンワークには楽な面もありますが、「仕事でもある程度は変化がほしい」人にとってはきついと感じられるかもしれません。

給与が低い

警備員の給与が低い水準にあるのは事実です。

未経験から採用されやすい施設警備員、雑踏・交通誘導警備員の年収(全国平均)を見てみましょう。

施設警備員:376万1,000円(19万6,000円)

雑踏・交通誘導警備員:350万2,000円(21万2,000円)

※カッコ内は月収換算

参照:「令和5年度賃金構造基本統計調査(14ページ)/厚生労働省」

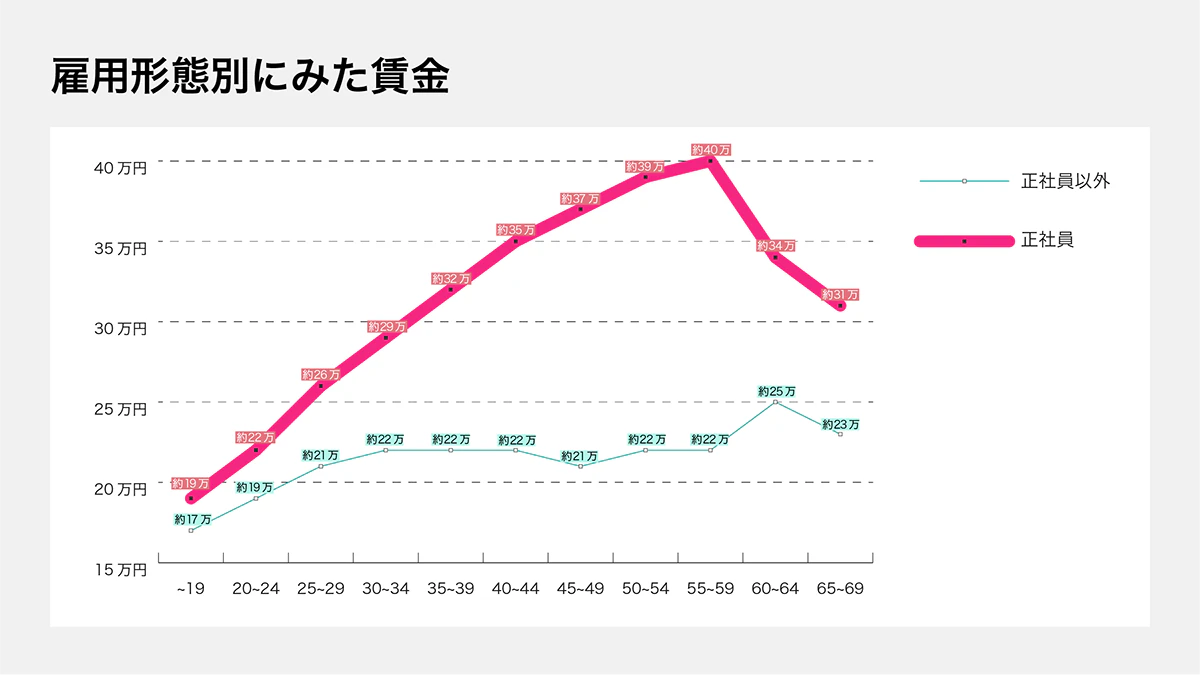

上のグラフは、正社員と正社員以外の平均月収を年代別に比較したものです。

グラフと照らし合わせると、月収20万円前後は19〜24歳の水準にあたります。

25歳以降、正社員全体では安定的に昇給を続け、60歳の時点で月収が約2倍になる一方、警備員では同じ期間で最大1.5倍程度の昇給です。

つまり、警備員は年代が上がるほど正社員全体の平均年収と差が開いてしまいます。

「安定した昇給が期待できる仕事がしたい」人にとっては、経済的にきついと感じるかもしれません。

参照:「厚生労働省職業情報提供サイトjobtag/厚生労働省」

警備員を辞める際の注意点

警備員を辞める際はいくつかの手順があります。手続きに不備があるとトラブルにつながりかねないため、注意が必要です。

警備員を辞める際の主な注意点としては以下のポイントが挙げられます。

- 研修中や即日の退職について

- トラブルで辞める際は労働基準監督署に相談

- 「次にやりたい仕事」を見つけておく

それぞれ詳しく見ていきましょう。

研修中や即日の退職について

研修中(試用期間含む)の退職は可能です。また、当日に突然退職の意志を伝えても、雇用する側の同意があれば特に問題はありません。

民法627条及び628条では、「退職希望日の14日前に雇用者に退職の意志を伝えなくてはならない」と定められています。ただ、「やむを得ない事由」がある場合は14日未満であっても退職が認められると定めているため、即日の退職が可能です。

例外として、有期雇用の場合、契約期間内の退職は原則として認められません。ただ、有期雇用であっても契約初日から1年以上が経過していれば契約期間であっても退職できます。

このように、退職のルールは柔軟に定められていますが、現実としては突然辞めると負担がかかるため、「辞めたい」と感じたらできるだけ早めに上司に伝えましょう。

トラブルで辞める際は労働基準監督署に相談

退職時にトラブルが発生した場合、労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署は厚生労働省の出先機関で、管轄の企業が労働基準法に沿っているかをチェックするための公的機関です。

なかなか辞めさせてもらえない場合でも、労働基準監督署に相談することでトラブルを早期に解決できる場合があります。

入社後、短期間で退職することになり、円満退社するための方法を知りたい方は、短期離職でも円満退社!失敗しない退職挨拶の伝え方とマナー の記事をご覧ください。

「次にやりたい仕事」を見つけておく

転職後のビジョンを具体的にイメージしておくことが警備員を辞める際のポイントです。

「仕事が何となく嫌になった」といった理由でいきなり辞めてしまうと転職活動がうまくいかず、無収入の期間が続いてしまうかもしれません。

警備員を辞めたいと感じたら感情的にならず、ひと呼吸置いて将来的なビジョンを思い描くことで理想の仕事が見つかりやすくなります。

警備員のメリット

きついと感じる面がある一方で、警備員の仕事にはメリットもあります。

主なメリットは以下の通りです。

- 出戻りでも採用されやすい

- 疲れにくい

- 拘束時間がわかりやすい

- シフト次第で収入を増やせる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

出戻りしても採用されやすい

「一度辞めた職場でも比較的採用されやすい」点が警備員の大きな特徴です。

警備業界では慢性的な人材不足が続いているため、たとえ出戻りだったとしてもやる気さえあれば採用される傾向にあります。

疲れにくい

警備の仕事はルーティンワークが多く、よほどのアクシデントがなければ疲れにくい点がメリットです。

大規模イベントの警備などでは体力が求められますが、日中の交通誘導警備ならば比較的交通量が少ないため、あまり疲れないかもしれません。

体力やスキルを見きわめたうえで、疲れずに無理なく働けるエリアに配属してもらうのもポイントです。

拘束時間がわかりやすい

警備の仕事は基本的にシフト制になっています。勤務時間が明確に決まっているため、拘束時間がわかりやすく、定時に帰れる点が大きなメリットです。

シフト次第で収入を増やせる

警備の仕事はシフト制のため、シフトを増やすことで収入を増やせるメリットがあります。

また、危険物運搬や貴重品警備など、より専門性の高い業務を目指すことで年収のベースアップが可能です。スキルアップが年収に反映されやすいのも警備員の大きな魅力と言えるでしょう。

「警備員だけはやめとけ」って本当?将来性やキャリアについて

やりがいが大きい一方で、警備員の将来性についてはネガティブな予測もあります。

その主な根拠は以下の通りです。

- 人手不足が深刻

- 機械化・AI化がさらに進む可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

人手不足が深刻

警備員の将来性を不安視する材料の1つに、人材不足があります。

令和6年6月時点の警備員(保安業)の有効求人倍率は、正社員の常用雇用に限ると6.40倍です。

有効求人倍率の高さは一般的に採用されやすさを表すため、一見すると就職のチャンスに思えるかもしれません。ただ、人材不足を事業所の縮小によって解決するところも多く、長期的には人材の需要が減っていく傾向にあると言われています。

参照:「一般職業紹介状況(P9)/厚生労働省」

機械化・AI化がさらに進む可能性がある

警備業界では、すでに機械化が進行しています。人感センサーや空間センサーなどの機械を導入することで精度向上と人件費削減を目指しています。さらに警備ロボットなどのAI化が本格的に導入されれば、警備員の人材需要はさらに少なくなっていくでしょう。

警備員を「もうやってられない」と思ったら何をすべき?

警備の仕事をどうしても辞めたいと感じたら、焦らず、準備を整えましょう。

警備員を辞める前にやっておくべき準備は以下の通りです。

- 「辞めたい理由」を掘り下げる

- 転職したいなら「Zキャリア」に相談する

「辞めたい理由」を掘り下げる

警備の仕事を辞めたいと感じたら、まず、「なぜ辞めたいのか」を掘り下げてみましょう。

給与の低さや人間関係への不満など、ネガティブな理由ばかりが並ぶ状態で転職しても、結局はないものねだりになってしまい、「辞めグセ」がついてしまうかもしれません。

- 「専門性の高いスキルを身につけたい」

- 「上位職へのエントリーで人材価値を高めたい」

など、ポジティブな理由が自然と思い浮かぶなら、転職先でも長続きする可能性が高いでしょう。今の職場に対して漠然とした不満を抱えているなら、キャリアアドバイザーに相談してみるのも1つの方法です。

警備員から転職するのにおすすめの仕事

ビルメンテナンス(設備管理)

ビルメンテナンスは、建物の電気や空調、給排水、消防設備などを点検・管理し、安全で快適な環境を守る仕事です。警備員として施設内の異常をいち早く察知してきた注意力や、巡回業務で培った責任感は、設備管理の仕事に直結します。緊急時の冷静な対応力も大きな強みとなるでしょう。未経験からでも挑戦しやすく、資格を取得することで専門性を高め、キャリアアップを目指せる点も魅力です。安定した需要があり、警備員と同様に社会のインフラを支えるやりがいを感じられます。

警察官・消防官・自衛官

人々の安全を守るという強い使命感を持つ人には、警察官・消防官・自衛官といった公安系の公務員もおすすめです。これらの仕事は、警備員と同様に国民の生命や財産を守るという重要な役割を担います。警備業務で培った強い責任感、規律を守る姿勢、緊急時に冷静に対応する能力は、選考過程や実際の業務で高く評価されるでしょう。公務員であるため安定性も高く、社会に直接貢献しているという大きなやりがいを感じることができます。体力に自信があり、正義感の強い方にとって、理想的なキャリアパスの一つと言えます。

施工管理

施工管理は、建設現場の「司令塔」として、工事のスケジュールや品質、安全、予算を管理する仕事です。特に交通誘導警備の経験がある方は、現場周辺の安全確保に対する意識が高く、そのスキルを直接活かすことができます。警備で培った広い視野での注意力や、危険を未然に防ぐための気配りは、現場全体の安全を守る上で不可欠です。建設業界は常に需要があり、未経験からでも専門知識を身につければ高収入を目指せる将来性の高い職種です。ものづくりに興味があり、チームをまとめて大きな仕事を成し遂げたい方におすすめです。

ITエンジニア

ITエンジニアは、システム開発やインフラ構築など、IT技術を用いて社会の課題を解決する専門職です。一見、警備の仕事とは無関係に思えるかもしれませんが、監視システムの仕組みを理解したり、トラブルの兆候を察知したりする点で論理的思考力が求められる警備業務と共通点があります。一つの課題に集中して取り組む力や、地道な作業を厭わない真面目さは、プログラミング学習やシステム運用において大いに役立ちます。業界は深刻な人手不足であり、未経験者向けの研修制度も充実しているため、新しい分野で専門性を身につけたい方に最適な選択肢です。

ドライバー(トラック・タクシーなど)

トラックやタクシーなどのドライバーも、警備員からの転職先として人気があります。警備業務と同様に、一人で責任を持って仕事を進める場面が多く、対人関係のストレスが少ない点が魅力です。交通誘導警備などで培った交通法規への深い理解や、常に安全を最優先する意識は、プロのドライバーとして不可欠な資質と言えるでしょう。地理に詳しければ、即戦力として活躍も期待できます。物流業界や交通インフラは常に需要が安定しており、自分のペースで働きたい、運転が好きという方にはぴったりの仕事です。

工場の製造オペレーター

工場の製造オペレーターは、マニュアルに沿って機械を操作し、製品を生産する仕事です。決められた手順を正確に繰り返すことが求められるため、警備のルーティンワークで培った集中力や真面目さが活かせます。24時間稼働の工場も多く、警備員の経験者であれば夜勤にも抵抗なく対応できるでしょう。未経験からでも始めやすく、研修制度が整っている企業が多いため、安心してキャリアチェンジが可能です。一人で黙々と作業に集中するのが得意な方や、安定した環境でコツコツと働きたい方にとって、非常に魅力的な選択肢の一つです。

営業職

営業職は、自社の商品やサービスを顧客に提案し、契約に結びつける仕事です。施設警備などで来訪者対応の経験がある方は、そこで培った丁寧なコミュニケーション能力を活かせます。また、警備員の仕事で求められる誠実さや真面目な態度は、顧客からの信頼を得る上で大きな武器となります。厳しい状況でも粘り強く業務を遂行する忍耐力も、営業目標の達成に役立つでしょう。成果が給与に直結するインセンティブ制度を導入している企業も多く、努力次第で高収入を目指せるのが魅力です。人と話すことが好きで、新しい挑戦をしたい方に適しています。

介護職

介護職は、高齢者や身体に障がいのある方の日常生活をサポートする、社会貢献性の非常に高い仕事です。「誰かの役に立ちたい」という想いは、警備業務と共通する大切な要素です。警備で培った観察力は利用者の小さな変化に気づくために役立ち、緊急時の冷静な判断力も活かせます。また、夜勤の経験があれば、介護施設の勤務形態にもスムーズに対応できるでしょう。超高齢社会の日本では需要が絶えず、未経験からでもキャリアを築きやすい業界です。人の暮らしに直接寄り添い、感謝されることにやりがいを感じる方におすすめの仕事です。

【面接で使える】警備員がきつくてやめる場合の退職理由の伝え方

例文1:キャリアアップ・スキルアップを理由にする場合

【本音】「このままではスキルが身につかず、給料も上がらない。将来が不安だ…」

【伝え方】 「警備員として、施設の安全と人々の安心を守る業務に責任感と誇りを持って取り組んでまいりました。その中で培った注意力や責任感を活かし、今後はより専門的なスキルを身につけることで、さらに貢献の幅を広げたいと考えるようになりました。貴社が手がけておられる〇〇(※)の分野で専門性を高め、長期的な視点でキャリアを築いていきたいと考えております。」

〈ポイント〉

- 警備の仕事で得たスキル(注意力、責任感)を肯定的に語る。

- 「専門スキルを身につけたい」という向上心をアピールする。

- (※)応募先の仕事内容に合わせる(例:ITスキル、施工管理の知識など)

例文2:働き方の改善・ライフプランを理由にする場合

【本音】「夜勤や不規則なシフトで体力が限界。土日に休んで友人や家族との時間もほしい…」

【伝え方】 「警備業務は社会に不可欠な仕事であり、やりがいを感じておりましたが、不規則な勤務が続く中で、自身の将来の健康やライフプランについて深く考えるようになりました。今後は、規則的な生活リズムのもとで自己管理を徹底し、心身ともに万全の状態で、より長く安定して企業に貢献していきたいと考えております。日中の業務が中心である貴社でなら、それが実現できると確信しております。」

〈ポイント〉

- 「体力がきつい」ではなく「将来の健康を考えて」と言い換える。

- 「長く安定して貢献したい」という意欲で、企業側のメリットにも繋げる。

例文3:仕事内容への関心の変化を理由にする場合

【本音】「毎日同じことの繰り返しで飽きてしまった。もっと人と関わる/モノづくりがしたい…」

【伝え方】 「人々の安全な日常を支える警備の仕事を通じて、社会の基盤を様々な形で支える仕事に強い関心を抱くようになりました。特に、〇〇(応募先の業界や職種)は、社会の課題を△△(具体的な事業内容)という形で解決しており、大変魅力を感じています。警備で培った『安全を第一に考える視点』や『冷静な判断力』は、〇〇の業務においても必ず活かせると考えております。未経験の分野ではございますが、強い意欲を持って挑戦させていただきたいです。」

〈ポイント〉

- 「飽きた」ではなく「新たな分野への関心」という前向きな動機にする。

- 警備の経験が、次の仕事でどう活かせるかを具体的に結びつける。

【おまけ】例文4:現職へ退職理由を伝える例文

例文A(キャリアアップを理由にする場合)

「お忙しいところ恐れ入ります。この度、一身上の都合により退職させていただきたく、ご相談にまいりました。今後のキャリアについて考えた結果、〇〇の分野に挑戦したいという気持ちが強くなりました。これまで大変お世話になり、心から感謝しております。最終出社日まで、業務と引き継ぎは責任を持って務めさせていただきます。」

例文B(働き方・健康を理由にする場合)

「お忙しいところ恐れ入ります。一身上の都合で大変恐縮なのですが、退職させていただきたく存じます。将来の自身の健康を考え、生活リズムを整えたいと思うようになりました。皆様には大変お世話になりました。残り期間も、ご迷惑をおかけしないよう精一杯務めますので、よろしくお願いいたします。」

退職理由を伝える際の注意点

- 前向きな姿勢を一貫する: どんな理由であれ、「次のステージで頑張りたい」というポジティブな姿勢を見せることが大切です。

- 会社の不満は言わない: 給与や人間関係など、会社への不満を退職理由にすると、良い印象を与えません。

- 感謝を忘れない: 面接でも現職への報告でも、これまでの経験をさせてもらったことへの感謝を伝えると、人間性が評価されます。

転職したいなら「Zキャリア」に相談する

理想の転職を実現させたいならぜひ、「Zキャリア」に相談してみましょう。

Zキャリアは「未経験の仕事への転職支援」に豊富な実績があります。

警備員から正社員への転職の支援実績も多く、専任のキャリアアドバイザーによるマンツーマン体制の転職対策が受けられます。そのため、転職に自信がない人でも、短期間で理想の仕事を見つけられるでしょう。完全無料で利用できるので、まずは登録してみませんか?

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)