中小企業で働いているけど、ボーナスがない…

この記事でわかること

- 中小企業とそれ以外の企業との給料事情の違い

- 年収を高い確率で上げるためのおすすめの転職先

- 給料アップを狙った転職の具体的なテクニック

給料事情が厳しい

中小企業で働くことは、やりがいや成長を実感できる素晴らしい機会ですが、待遇面では大企業と異なる点もいくつかあります。

その一つがボーナスの支給です。大企業では定期的な支給が一般的ですが、中小企業では、会社の業績によって支給されるかどうかが変わることがあります。特に、業績が安定していない場合は、ボーナスが出ない年もあるかもしれません。

また、給与体系も大企業とは少し異なることがあります。大企業では基本給に加えて各種手当が支給されることが多いですが、中小企業では基本給のみで構成される場合もあります。そのため、年収全体で見ると、大企業で働く場合よりも少し低くなる傾向があります。

例えば、従業員数50人以下の小さな製造業では、ボーナスが年に一度も支給されないケースも珍しくありません。従業員の方々は、日々の給料をやりくりしながら生活し、将来のライフプランを立てています。そのため、住宅の購入やお子さんの教育資金など、大きな支出に対して不安を感じている方もいます。

なんとか年収を上げたい

中小企業で勤務していると、日々の業務で毎日が忙しいはずです。しかし、将来のキャリアやライフプランを考えたとき、現在の収入に不安を感じることはありませんか。

長年勤めていても、昇給が見込めなかったり、ボーナスが支給されなかったり…。中小企業ならではの待遇面に、将来への漠然とした不安を抱えている方もいるかもしれません。

結婚、住宅購入、子供の教育費など、人生における様々なライフイベントには、どうしてもお金が必要です。また、自身のスキルアップやキャリアアップを望むのであれば、より高い収入を目指したいと考えるのは当然のことでしょう。

この記事では、中小企業で働く方が年収アップを実現するための、具体的な転職のコツを解説していきます。

中小企業の給料事情

額面給与

額面給与は、手取り額とは異なり、税金や社会保険料などが引かれる前の総支給額を指します。中小企業の額面給与は大企業より低いことが多いです。なぜなら、中小企業は資金があまりないため、給料を高くするのが難しいからです。

参照:「令和5年賃金構造基本統計調査/厚生労働省」

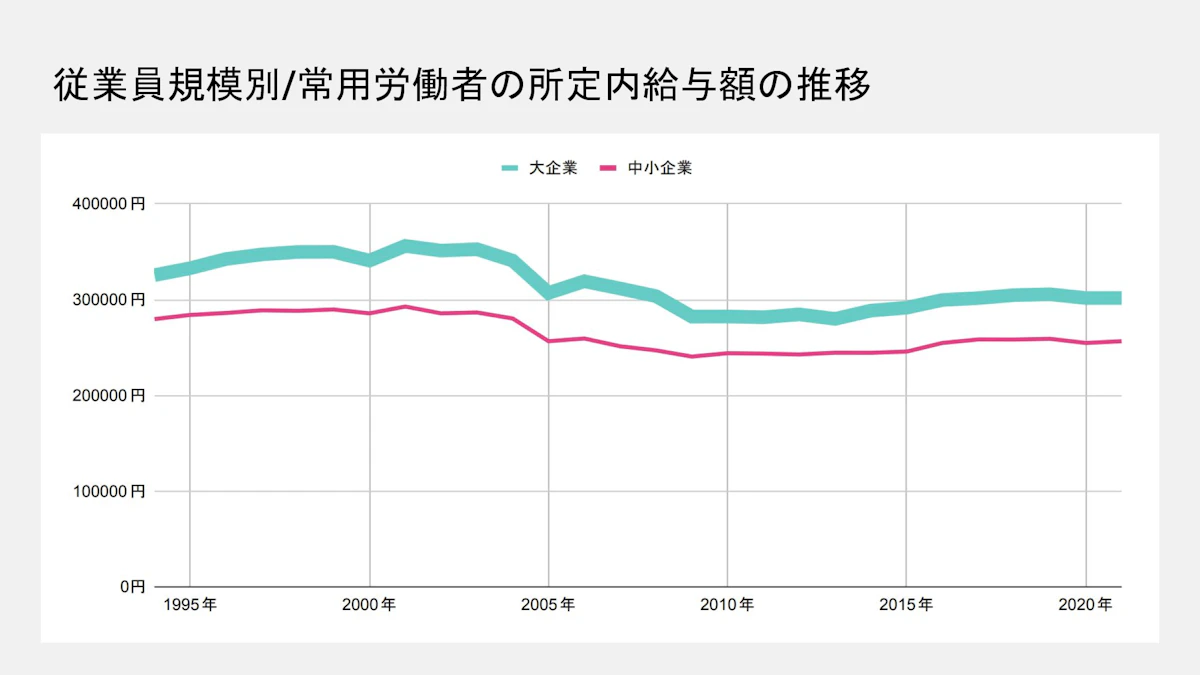

このように、中小企業と大企業の月収には明確な差があることがわかります。1993年から2016年までのすべての年において、大企業の月収が中小企業の月収を上回っており、その差は年によって変動するものの、おおむね5万円から7万円となっています。

たとえば、2016年では、大企業の月収は約30万円であるのに対し、中小企業は約25万円です。このことから、大企業に比べて中小企業の方が給与水準が低い傾向にあると言えるでしょう。

ボーナス

中小企業でのボーナスは、多くの場合「支給なし」か「年1回のみ支給」の形を取ります。中には「年2回ボーナス支給」と求人に記載されていても、実際には業績次第で支給されなかったり、大幅にカットされることがあります。特に利益が安定していない企業や、創業して間もないベンチャー企業では、ボーナスの支給が難しいことが多いです。

例えば、あるスタートアップ企業では、設立初年度はボーナスが支給されず、2年目でようやく業績が安定し、初めて一律で1ヶ月分のボーナスが支給されたという事例があります。このように、中小企業ではボーナスが出るかどうかが不確定要素となることが一般的です。

下記の調査によると、明確に中小企業のボーナスが低い、もしくはボーナスがないという記載はありませんが、2024年の夏季賞与がアップする割合が中小企業の方が低いため、ボーナス面で待遇に差があるのはたしかでしょう。

参照:「2024年夏季賞与の動向アンケート/帝国データバンク」

手取り

手取り額は、税金や社会保険料が差し引かれた後の給与です。中小企業で働く場合、額面給与が低い分、手取りも少なくなりがちです。特に、ボーナスがない場合は、年収全体が低く抑えられてしまい、結果として生活水準に大きな影響を与えます。

例えば、月額25万円の額面給与の場合、社会保険料や所得税を差し引くと手取りは約20万円程度になります。これにより、家賃や食費、交通費などの生活費を賄うのが精一杯となり、貯蓄や将来の投資に回すお金がなかなか確保できないという現状があります。

前述したように、「令和5年賃金構造基本統計調査/厚生労働省」のデータから、大企業と中小企業の平均月収では5万円程度の差があります。5万円の差があることで、生活費のやりくりが中小企業の方が難しくなるでしょう。

ただし、このデータは平均値なので、年齢によるキャリアアップや業界、職種による賃金差を加味すると、多少データは変わってきます。しかし、平均的に中小企業の給与の方が低いのは確かだと言えます。

そもそもボーナス無しは合法?

結論:契約上、「賞与無し」は問題ない

日本の労働基準法では、ボーナスの支給は義務付けられておらず、会社が自由に決定できる事項となっています。労働契約や就業規則に「ボーナスが支給される」と明記されていない限り、基本的には、賞与が出なくても法律的には問題ありません。

ただし、労働契約に「年2回のボーナス支給」などの記載がある場合は、その条件に従う義務があります。もし会社が業績不振を理由にボーナスを支給しない場合でも、事前に従業員へ明確な説明が求められます。このような場合、従業員が不当な扱いを受けていると感じた場合は、労働基準監督署に相談することができます。

「賞与無し」であることが多い企業のパターン5選

ベンチャー企業である

多くのベンチャー企業では、利益が安定するまでの期間、ボーナスを支給する余裕がありません。そのため、ボーナス無しの企業が多く見受けられます。特に設立1年目や2年目は、賞与を出さず、代わりにストックオプションや昇給で対応する場合があります。

【参考】ストックオプションとは?

ストックオプションとは、従業員が将来、自社の株式をあらかじめ決められた価格で購入できる権利のことです。 ベンチャー企業では、資金力や知名度が低いため、優秀な人材を獲得することが難しい場合があります。そこで、ストックオプションは、優秀な人材を惹きつけ、長期的に雇用するための有効な手段となります。 従業員は、ストックオプションを持つことで、会社の成長が自分の利益に繋がることを実感できます。会社が成長し株価が上がれば、ストックオプションを使って安く株を購入し、それを市場で売却することで大きな利益を得ることができ、従業員のモチベーションを高めることにつながります。

個人事業である

個人事業主が経営する企業では、資金繰りに気を配りながら経営を行う必要があり、賞与の支給は必ずしも容易ではありません。特に、個人経営の飲食店や小売業では、従業員への賞与は、業績に応じて支給額や頻度を調整したり、一時金として支給したりするなど、さまざまな方法がとられています。

中小企業である

中小企業全般では、ボーナス支給の有無が業績に大きく依存しています。例えば、ある製造業の中小企業では、業績が安定している年には3ヶ月分のボーナスが支給されましたが、不況の年にはボーナスが全く出ない年もありました。このように、中小企業は景気に左右されやすいです。

年俸制を採用している

年俸制を採用している企業では、年間の給与を12等分して毎月支給されるため、ボーナスが年俸に含まれることが多いようです。固定された収入が得られる代わりに、ボーナスが支給されることは少なく、収入面での変動が少ないことが特徴です。

たとえば、月給30万円で賞与が年1回、2カ月分あるとします。そうすると年収は420万円です。年俸制の場合は、賞与が含まれており、420万円になります。そのため、420万円を12カ月で割った額である35万円が毎月支給されます。

参照:「正社員で賞与なしの会社はある?メリット・デメリットや注意点も解説」

ただ正社員であればボーナスが欲しいのが本音…

多くの正社員は、ボーナスを期待して働いています。特に年末のボーナスは、大きな買い物や旅行、家計の補填に役立つため、精神的なモチベーションにも繋がります。賞与がない企業で働く場合、こうした特別な収入が得られないため、給与以外の面での待遇(福利厚生や昇給制度)が重要になります。

ちょっと待って!ボーナスがないことのメリットもある

ボーナスがない会社で働くことに対してネガティブなイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実際にはいくつかのメリットも存在します。特に、中小企業やスタートアップなどで働く場合、ボーナスがないことで得られる恩恵もあります。

メリット① 年収の変動が抑えられる

ボーナスがある会社では、業績によって支給額が変動するため、年収全体が不安定になりがちです。例えば、ある年はボーナスが出たとしても、翌年には業績が悪化しボーナスがカットされることも考えられます。特に景気の変動が激しい業界では、このようなリスクが高まります。

営業職などで業績に連動したボーナス制度の場合、年収が100万円単位で変動することがあります。例えば、好調な年は100万円のボーナスが支給されても、翌年は業績不振で全く支給されない、といったケースも考えられます。このような年収の大きな変動は、生活レベルにも影響を及ぼします。

一方、ボーナスがない会社では、毎月の給与が年収全体を占めるため、年収が安定します。これにより、将来の収入を見通しやすくなり、ライフプランを立てやすいのです。たとえば、住宅ローンの返済計画や、子どもの教育資金を確保する際にも、収入の予測が立ちやすいため、大きな安心感を得ることができます。

メリット② 自分の市場価値を客観的に見積もれる

ボーナスがない環境で働くことで、より客観的に自分の市場価値を見積もることができます。多くの企業では、ボーナスが含まれる年収を提示しますが、これは必ずしも安定した収入ではありません。ボーナスなしの企業で働く場合、自分のスキルや経験が給与に直接反映されるため、市場でどのくらいの価値があるのかを正確に把握することが可能です。

たとえば、給与が固定されていることで、自分が他の業界や職種でどのような給与水準にあるかを比較しやすくなります。これにより、将来的に転職を考える際にも、自分の価値を基準に判断することができます。

メリット③ 現職にこだわらず柔軟に転職がしやすくなる

ボーナスがないということは、年収が固定給に集中しているということです。これは、転職活動において、現職の年収をベースに交渉しやすくなるというメリットに繋がります。

転職活動では、現職の年収を参考に提示年収が決定されるケースが多く、ボーナスを含めた年収で比較されるのが一般的です。もし現職でボーナスが出ている場合、転職先でボーナスがなかったり、少なかったりすると、提示年収が下がる可能性があります。

一方、現職でボーナスがない場合、固定給のみで年収を比較するため、転職先でも同等以上の年収を確保しやすいのです。つまり、ボーナスがないことで、転職活動において不利になるどころか、年収面で有利に働く可能性も秘めていると言えるでしょう。

ボーナスがあることによるメリット

一方で、ボーナスがある企業で働くことにも、もちろん多くのメリットがあります。ボーナスは、従業員にとって大きなモチベーションとなり、また大きな支出や将来の貯蓄計画にも役立ちます。ここでは、ボーナスがあることの主なメリットを見ていきましょう。

メリット① 働くモチベーションがわく

ボーナスは、1年の頑張りが報われる瞬間です。多くの従業員は、「ボーナスがもらえるから頑張ろう」というモチベーションを持ちながら働いています。特に年末のボーナスは、1年の業績を振り返りながら、来年の目標を設定する重要な時期でもあります。

例えば、営業職では、年末のボーナスが業績に基づいて支給されるため、従業員は常に目標達成に向けて努力を続けます。ボーナスが大きければ、その分だけ次の目標に対する意欲も高まり、結果として会社全体のパフォーマンス向上に繋がります。

メリット② 貯金をしやすい

ボーナスは、まとまった額を一度に手にすることができるため、貯金や大きな買い物をする際に非常に役立ちます。特に、家の頭金や車の購入、教育資金の確保など、まとまったお金が必要な場合には、ボーナスが大きな助けとなります。

また、ボーナスを計画的に使うことで、貯蓄目標を達成しやすくなります。たとえば、年に2回のボーナスをそれぞれ別の目的に割り当てることで、効率的に貯金を進めることができます。たとえば、夏のボーナスは旅行や趣味に、冬のボーナスは将来のための貯金に回すなどの計画が可能です。

メリット③ 転職の時期を決めやすくなる

ボーナスがあると、転職のタイミングをボーナスの支給時期に合わせることができます。たとえば、年末にボーナスが支給される企業で働いている場合、ボーナスを受け取った後に転職活動を開始することが一般的です。これにより、転職先での年収のギャップを最小限に抑えることができ、収入面での不安を軽減できます。

また、ボーナスの時期が決まっているため、いつ転職すればいいかという迷いが少なくなります。ボーナスの支給まで働くと決めれば、現職で働く期間を定めやすくもなります。

賞与がある会社に転職する場合のコツ

ボーナスがない企業から、賞与が安定して支給される企業に転職を考える際には、いくつかのコツがあります。ここでは、ボーナスがある会社に転職するためのポイントを解説します。

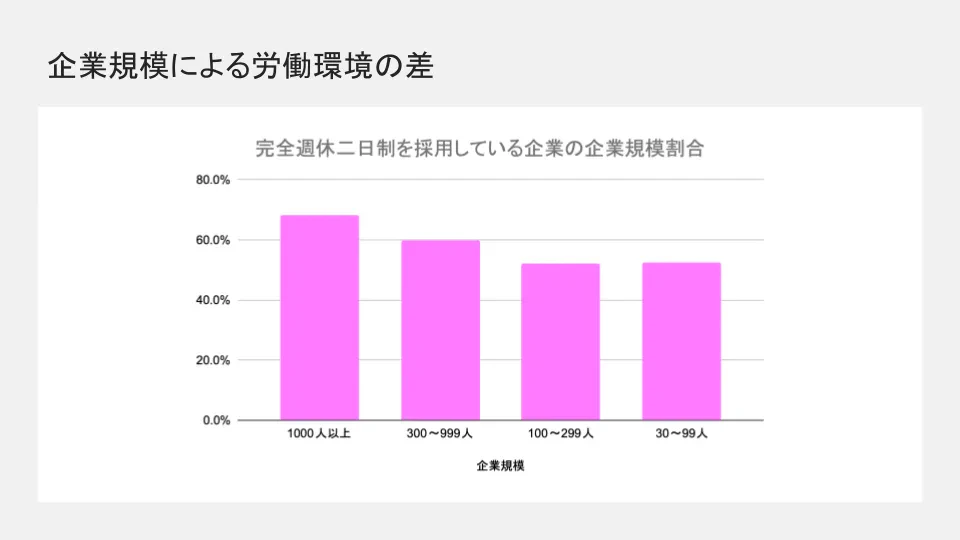

企業規模が大きい会社を選ぶ

ボーナスが安定して支給される企業を選ぶ際、企業規模は重要な要素となります。大企業は、業績が安定しており、ボーナスをしっかりと支給する傾向があります。特に、上場企業や従業員数が1000人以上の企業では、ボーナスが年に2回支給されることが一般的です。

例えば、大手自動車メーカーや金融機関では、業績にかかわらず一定のボーナスが支給されることが多く、従業員は安心して働くことができます。ボーナスを重視するならば、まずは企業規模に注目しましょう。

以下の2つの資料より、賞与額が増加する企業の割合は、中小企業よりも大企業のほうが多いです。また休日日数においても、大企業の方が多くなっており、安定して働くのであれば、大企業で働いた方が良いと言えるでしょう。

参照:「令和5年就労条件総合調査の概況/厚生労働省」「2024年夏季賞与の動向アンケート/帝国データバンク」

収益が安定している業界を選ぶ

業界全体の収益性も、ボーナスの支給に大きく影響を与えます。例えば、金融業界やIT業界は、収益が安定しており、ボーナスの支給額が高いことが特徴です。これに対して、景気に左右されやすい業界や、利益率が低い業界では、ボーナスが削減されたり、支給されないことがあります。

特に、製造業や観光業などでは、景気の影響を受けやすいため、ボーナスが支給されない年もあるかもしれません。したがって、転職を考える際には、収益が安定している業界を選ぶことが重要です。

収益が安定している業界や職種

- ITエンジニアやプログラマー

- 食品メーカー

- 製薬会社

- 自動車メーカー

- 製造メーカー

- 地方公務員

参照:「安定した仕事・業種業界ランキング6選|令和の就活における「安定」の新基準とは?/日研トータルソーシング」

これらの業界は、人々の生活に不可欠なサービスや製品を提供しており、景気の影響を受けにくい傾向があります。また、企業規模も大きく、福利厚生が充実している場合が多いのも特徴です。しかし、未経験からすぐに転職を目指すと考えると、選択肢は狭まります。

食品メーカー、製薬会社、公務員は、未経験者採用が少なく、大卒であることや、専門知識を習得するための数年単位の勉強が必要となる場合が多いからです。

一方、ITエンジニア、製造メーカー、自動車メーカーは、未経験からでもチャレンジできる可能性が高いと言えるでしょう。

これらの業界は人手不足の傾向があり、積極的に未経験者採用を行っている企業も少なくありません。また、ITエンジニアは、近年需要が高まっているため、未経験からでも比較的転職しやすい職種と言えるでしょう。

市場価値が高い職種を選ぶ

ボーナスを重視するならば、市場価値が高い職種に転職することも一つの方法です。特に、エンジニアやデータサイエンティスト、医療関係者など、専門性が高い職種では、ボーナスが手厚く支給される企業が多く見られます。これらの職種は、企業にとって重要な人材であり、その成果が給与やボーナスに反映されやすいです。

例えば、ITエンジニアの場合、年収ボーナスが支給される企業への転職を目指す方のために、ここでは、さらに細かく転職のための戦略を掘り下げていきます。

たとえば、ITエンジニアの場合、年収の一部にボーナスが反映されることが一般的です。特に、企業にとって欠かせないエンジニアやプロジェクトマネージャーなどのポジションでは、ボーナスの支給額が高く設定されることが多いです。これに加えて、エンジニアは需要が高いため、ボーナスがしっかり支給される求人を選ぶことが可能です。

医療や法務、金融などの専門性の高い職種でも同様で、スキルや経験に応じて高額のボーナスが支給される場合があります。これらの職種に転職するためには、資格取得やスキルアップが求められますが、それによって大きな収入増が期待できるでしょう。

今後需要が高まるとされる職種

- イラストレーター・クリエイター

- 行政書士・税理士・弁護士

- 看護師・医師・介護士ら医療関連職

- 保育士

- 教師

- データサイエンティスト

- 建築・建設関連職

- コンサルタント

- 心理カウンセラー

- Webデザイナー

- 観光関連職

- デジタルマーケティング・Web広告

- ITエンジニア

- 営業

- 漁業・農業

参照:「将来性のある仕事15選! 今後需要のある仕事の特徴や転職のポイントを紹介(株式会社マイナビ)」

このように、需要が高くなる職業は上記の16個です。この中で未経験から目指しやすい職業としては、以下の3つです。

【未経験から目指しやすい】今後高い需要が見込まれる職種

建築・建設関連職の施工管理

建築・建設現場における施工管理は、建物を建てる際に、品質・工程・安全・コストなどを管理する仕事です。 具体的には、まず工事の進め方、工程、人員配置、資材調達などを計画します。CADなどのソフトを用いて図面を作成することもあります。そして、現場作業員に指示を出し、作業の進捗状況や安全管理、品質管理を行います。

施工管理は、現場監督としての役割だけでなく、発注者、設計者、下請け業者、近隣住民など、様々な関係者とコミュニケーションを図り、工事を円滑に進めることも重要な仕事です。

また、予算内で工事を完了させるために、費用管理を行い、現場作業員の安全確保のための対策を講じ、事故防止に努めます。さらに、設計図面通りに工事が行われているか、品質基準を満たしているかを確認することも欠かせません。

- 将来的な年収例

- 20代: 300万円~400万円

- 30代: 500万円~600万円

- 40代: 600万円~700万円

- 50代: 600万円~700万円

施工管理の年収は、経験年数、資格、役職、勤務地、会社の規模などによって異なります。 1級建築施工管理技士や1級土木施工管理技士などの資格を取得することで、年収アップが見込めます。また、大規模なプロジェクトに携わったり、管理職に昇進したりすることで、さらに高い年収を得ることが可能です。

ITエンジニア

ITエンジニアは、コンピュータシステムの設計、開発、運用、保守などを行う仕事です。幅広い分野があり、専門性も多岐に渡ります。

例えば、システムエンジニア (SE) は、顧客の要望をヒアリングし、システム全体の設計を行います。プログラマーは、SEが設計したシステムを、プログラミング言語を用いて、実際に動くソフトウェアとして開発します。

ネットワークエンジニアは、コンピュータ同士を繋ぐネットワークの設計、構築、運用、保守を行い、データベースエンジニアは、大量のデータを効率的に保存・管理するためのデータベースの設計、構築、運用、保守を行います。

近年では、セキュリティエンジニアの需要も高まっています。彼らは、システムやネットワークへの不正アクセスやサイバー攻撃から守るためのセキュリティ対策を行います。

また、データサイエンティストは、日々蓄積される膨大なデータを分析し、ビジネスに役立つ知見を導き出します。さらに、AIのエンジニアは、人工知能 (AI) の開発や研究を行い、様々な分野でAI技術の活用を推進しています。

- 将来的な年収例

- 20代: 300万円~500万円

- 30代: 450万円~600万円

- 40代: 600万円~700万円

- 50代: 650万円~750万円

ITエンジニアの年収は、経験年数、スキル、専門性、勤務地、会社の規模などによって大きく異なります。 特に、AIやデータサイエンスなど、高度な専門知識やスキルを持つエンジニアは、高年収を得る傾向があります。

営業

営業は、企業の製品やサービスを顧客に販売する仕事です。顧客との信頼関係を構築し、ニーズを把握した上で、最適な提案を行うことが求められます。

具体的には、まず新規顧客開拓を行い、新しい顧客を獲得します。そして、既存顧客とは良好な関係を維持し、さらなる取引拡大を目指します。顧客のニーズを的確に捉え、ニーズに合った製品やサービスを提案し、価格や納期など、契約条件の交渉を行い、契約を締結します。

契約後も、顧客との良好な関係を維持するためのアフターフォローを行い、顧客満足度を高めることが重要です。

- 将来的な年収例

- 20代: 300万円~450万円

- 30代: 350万円~500万円

- 40代: 400万円~650万円

- 50代: 500万円~650万円

営業の年収は、実績、経験年数、能力、勤務地、会社の規模、扱う商材などによって大きく異なります。 成果に応じてインセンティブが支給される場合が多く、高い営業成績を収めることで、高年収を得ることが可能です。

完全未経験から転職は可能なの?

ボーナスが支給される企業に転職を希望しても、未経験の業界に飛び込むのは不安なものです。しかし、しっかりと対策を行えば、未経験でも転職を成功させることが可能です。ここでは、未経験分野への転職を成功させるためのポイントを紹介します。

結論:対策をしっかりすれば可能

未経験からの転職は、しっかりとした準備があれば十分に可能です。たとえば、転職先の業界や職種に必要なスキルを事前に学ぶことで、未経験者であってもアピールできるポイントを増やすことができます。また、企業側も「成長意欲」や「ポテンシャル」を重視する傾向があるため、自分の強みを明確にすることが大切です。

自分にぴったりの会社を探す

未経験者から活躍できる企業を見つけることが、転職成功への第一歩です。多くの企業が、未経験者でも積極的に採用している分野があります。特に、ITや営業、販売職などでは、未経験者を歓迎する企業が多く見られます。

そのため、自分の性格や興味に合った職場を探し、求人情報を注意深くチェックすることが重要です。転職サイトや転職エージェントを活用することで、より自分に合った企業を効率的に見つけることができるでしょう。

通過率の高い書類を作成する

転職活動では、書類選考を通過することが最初のハードルです。特に未経験者の場合、履歴書や職務経歴書で自分のアピールポイントをしっかりと伝えることが重要です。自分の経験や強みを活かして、応募先企業に貢献できることを具体的に示すようにしましょう。

たとえば、これまでの職歴で培ったコミュニケーション能力や、リーダーシップなどを強調することで、未経験者でも即戦力として採用される可能性があります。また、自己分析を徹底的に行い、自分の強みを的確に把握することも大切です。

面接対策を入念に行う

面接は、企業側が候補者を入念に評価する場です。未経験者であっても、自分がその会社でどのように貢献できるかを具体的に伝えることで、面接を成功させることができます。特に、志望動機や自己PRをしっかりと準備し、面接官に自分の熱意を伝えることが大切です。

また、業界についての基礎知識や、応募先企業のビジネスモデルを理解しておくことで、面接での質問に自信を持って答えることができるようになります。事前に企業の情報をリサーチし、具体的な質問に答えられるよう準備しておくと良いでしょう。

- 現在中小企業に勤めていて年収に悩んでいる

- キャリアアップして年収をあげたい

- 転職をしたいけど自分にあった業界や職種がわからない

そういったお悩みをお持ちの方は、ぜひZキャリアにご相談ください。

Zキャリアは以下の魅力をもった未経験特化型の転職サービスです。

Zキャリアは、未経験職種への転職に特化したサービスです!

- 現職に不安や悩みがある

- 未経験の職種にチャレンジしてみたい

- 正社員自体の経験がないけど正社員になりたい

といった方がスムーズに正社員として働けるようにサービスを展開しています。以下の応募フォームから転職の一歩目を踏み出しましょう!

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)