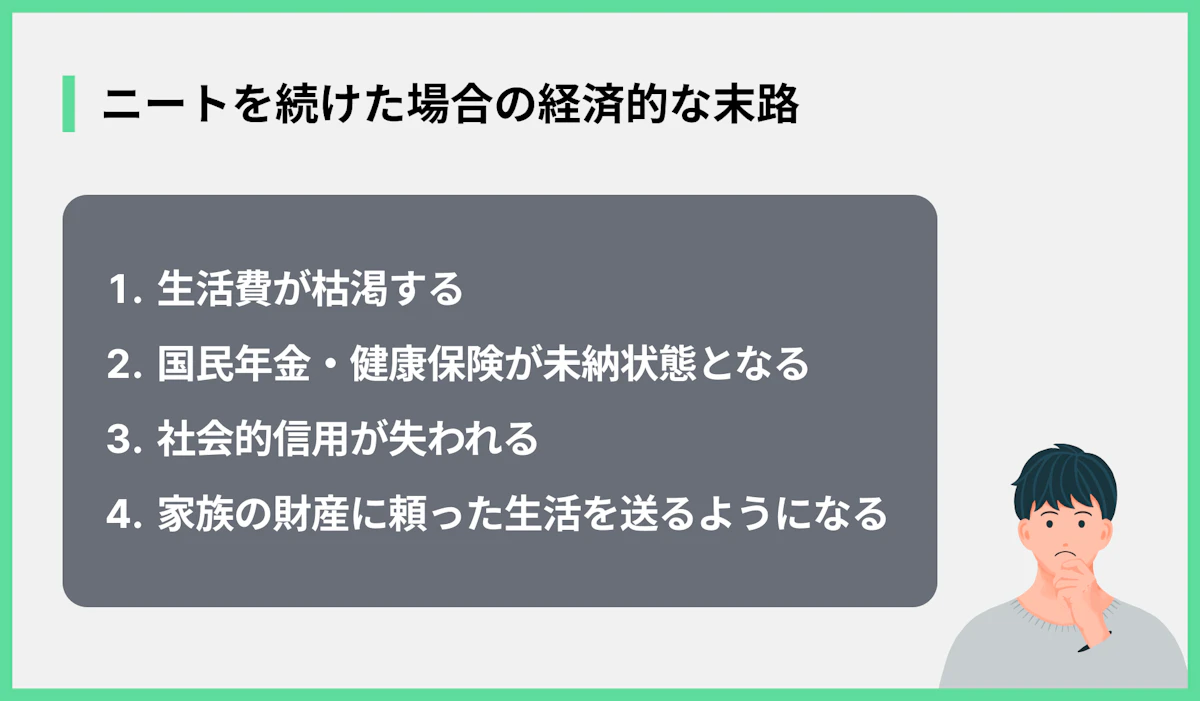

ニートの末路〜経済面〜

生活費が枯渇する

ニート期間中は収入がないため、生活のすべてを自身の貯蓄や家族からの援助に頼ることになります。しかし、貯蓄には限りがあり、いつかは底をつきます。また、家族もいつまでも経済的な支援を続けられるわけではありません。家族の退職や病気、介護など予期せぬ出来事で援助が途絶えれば、途端に生活は立ち行かなくなります。

家賃や光熱費、通信費などの固定費が支払えなくなり、日々の食費にさえ困る状況に陥る可能性があります。食べるものも買えず、住む場所を失うという現実は、決して遠い未来の話ではないのです。経済的な自立がなければ、自分の力で生活を維持することは極めて困難になります。

国民年金・健康保険が未納状態となる

収入がないと、国民年金や国民健康保険の保険料を納めることが困難になります。保険料を未納のまま放置すると、将来的に深刻な事態を招きます。年金が未納であれば、老後に受け取れる年金額が減額されたり、最悪の場合は受給資格そのものを失ったりする可能性があります。

また、健康保険が未納だと、病気や怪我をした際の医療費が全額自己負担となり、高額な治療費を支払えなくなるリスクがあります。さらに、再三の督促に応じないと、財産調査のうえで預貯金や不動産などの財産を差し押さえられることもあります。社会保障制度から切り離されることは、生活の安全網を失うことに直結するのです。

社会的信用が失われる

定職に就いていないニートの状態は、社会的な信用の低下に直結します。社会的信用とは、安定した収入や職業をもとに、経済的な支払い能力や責任能力を社会的に認められることです。この信用がないと、日常生活の様々な場面で不利益を被ります。

例えば、クレジットカードの新規作成や、アパートやマンションを借りる際の賃貸契約、自動車や住宅のローン審査などは、安定収入が前提となるため、審査に通ることは極めて難しくなります。社会的信用がない状態は、生活の選択肢を狭め、自立した生活を送る上での大きな障壁となり、社会から孤立しているという感覚をより一層強めることになります。

家族の遺産や資産に依存して生活を送るようになる

家族が健在なうちは経済的な支援を受けられても、いずれ家族は亡くなり、その遺産や資産に頼らざるを得ない状況が訪れます。しかし、遺産は無限ではありません。計画なく使い続ければ、いずれは枯渇します。

家族の遺産に頼る生活は、一時的な延命措置に過ぎず、根本的な解決にはなりません。資産が尽きた時、働くスキルも経験もないまま社会に放り出されれば、生活困窮に陥るリスクは非常に高くなります。

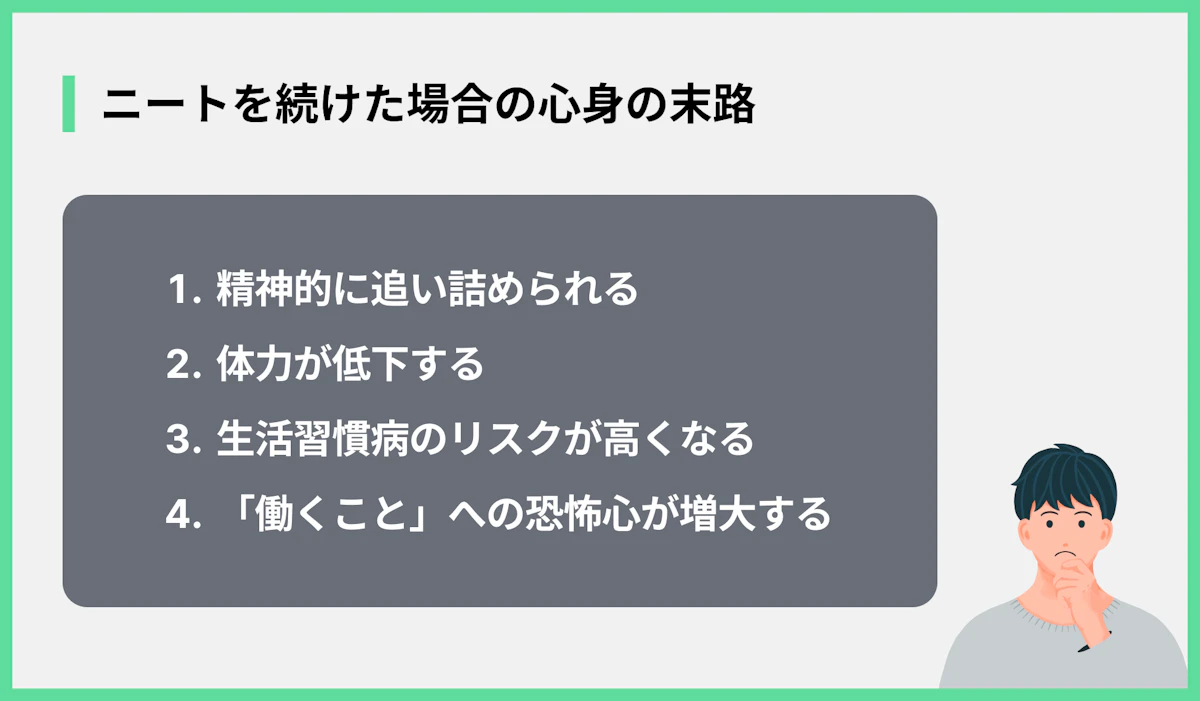

ニートの末路〜心身の健康悪化〜

精神的に追い詰められる

社会との接点が乏しく、将来への展望が見えないニート生活は、精神的に大きな負担となります。「自分だけが取り残されている」という焦りや孤立感、何もしていないことへの罪悪感、周囲からの無言の圧力などが積み重なり、自己肯定感を著しく低下させます。

このような状態が続くと、不眠や気分の落ち込み、意欲の低下といった症状が現れ、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症するリスクが高まります。誰にも相談できず、一人で悩み続けることで、精神的な健康は徐々に蝕まれていき、社会復帰への意欲さえも失ってしまう悪循環に陥る危険性があるのです。

体力が低下する

ニート生活では外出する機会が極端に減り、一日中家の中で座ったり横になったりする時間が増えるため、運動不足に陥りがちです。その結果、筋力や持久力といった基礎体力が著しく低下します。いざ就職しようと思っても、毎日の通勤や長時間のデスクワーク、立ち仕事に身体が耐えられず、すぐに疲れてしまったり、体調を崩してしまったりする可能性があります。

また、体力の低下は気力の低下にもつながり、「どうせ自分には無理だ」と行動を起こす前から諦めてしまう原因にもなります。社会復帰を目指す上で、健康な身体と最低限の体力は不可欠な基盤となるのです。

生活習慣病のリスクが高くなる

不規則な生活は、ニート生活を送る上で陥りやすい問題の一つです。特に、昼夜逆転の生活や、栄養バランスの偏った食事、運動不足は、心身の健康に深刻な影響を及ぼします。このような生活を続けると、肥満や高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を発症するリスクが格段に高まります。

生活習慣病は自覚症状がないまま進行することが多く、気づいた時には心筋梗塞や脳卒中など、命に関わる重大な病気を引き起こす可能性もあります。健康は一度損なうと取り戻すのが難しい財産です。ニート生活が、将来の健康を脅かす大きな要因となることを認識する必要があります。

「働くこと」への恐怖心が増大する

社会から離れている期間が長くなればなるほど、再び社会に出て働くことへのハードルは心理的に高くなっていきます。「職場で人間関係をうまく築けるだろうか」「仕事でミスをして怒られたらどうしよう」「そもそも自分にできる仕事なんてあるのだろうか」といった不安が次々と湧き上がり、働くこと自体に恐怖心を感じるようになります。また、空白期間が長いことで、面接で何を話せばいいのかわからず、就職活動への一歩を踏み出す勇気が出なくなります。このような恐怖心は、行動を妨げる大きな壁となり、社会復帰をさらに困難なものにしてしまうのです。

ニートの末路〜社会的孤立〜

友人関係が希薄になる

学生時代の友人たちが就職し、それぞれのキャリアを築き、結婚して家庭を持つなどライフステージを進めていく中で、ニート状態の自分との間には徐々に溝が生まれてきます。仕事の話題や将来設計の話になると会話に入れず、引け目を感じてしまい、自ら友人との連絡を絶ってしまうケースは少なくありません。

また、友人側も、どう接していいか分からずに距離を置くようになることもあります。かつては親密だった友人たちとの関係が希薄になることで、社会的なつながりを失い、孤独感はますます深まっていきます。気軽に相談したり、悩みを打ち明けたりできる相手がいなくなることは、精神的に大きな打撃となります。

社会性が低下してしまう

人とのコミュニケーションがほとんどない生活を続けていると、対話能力や協調性といった社会性が自然と低下していきます。相手の気持ちを察したり、場の空気を読んだり、自分の意見を適切に伝えたりする能力は、日々の社会生活の中で磨かれるものです。ニート生活ではその機会が失われるため、いざ人と話そうとしても言葉がスムーズに出てこなかったり、相手を不快にさせる言動をとってしまったりすることがあります。

また、集団の中での立ち振る舞いや、社会の暗黙のルール・マナーへの感覚も鈍りがちです。社会性の低下は、就職活動の面接や、就職後の職場での人間関係構築において、大きなハンディキャップとなります。

世の中の変化についていけなくなる

社会は常に変化し続けています。新しい技術やサービスが生まれ、トレンドや常識も日々移り変わっています。社会との接点を持たずに家に引きこもっていると、こうした世の中の動向から完全に取り残されてしまいます。例えば、数年前にはなかった働き方が一般化したり、新しいコミュニケーションツールが主流になったりしても、その存在すら知らないという状況に陥ります。

世の中の変化についていけないことは、単に話題に乗り遅れるだけでなく、社会復帰を目指す際に、求められる知識やスキル、価値観のズレを生み出す原因となります。浦島太郎のような状態で社会に戻っても、適応することに大きな困難を伴うでしょう。

ニートの末路〜家族への影響〜

家族への経済的・精神的負担の増大

子供がニートであることは、家族、特に家族に多大な負担を強いることになります。経済的には、子供の生活費、食費、国民年金や健康保険料などを家族が肩代わりし続けることになり、自身の老後資金計画に大きな影響を及ぼします。しかし、負担は金銭面だけではありません。「なぜ働かないのか」「この子の将来はどうなるのか」という出口の見えない不安や心配は、家族の心に重くのしかかります。

周囲からの目や、将来への悲観から、家族自身が精神的に追い詰められてしまうことも少なくありません。経済的・精神的な負担の増大は、家族関係の悪化にもつながりかねない深刻な問題です。

「8050問題」の当事者になる可能性が高まる

「8050問題」とは、80代の高齢の家族が、自立できずに同居する50代の子供の生活を支えているという、社会問題化した状況を指します。ニート期間が長期化し、気づけば本人も中高年になっているケースは少なくありません。

家族が年金暮らしで自身の生活もままならない中、働いていない子供の面倒を見なければならず、経済的にも体力的にも限界に達し、親子共々社会から孤立し、生活が破綻してしまう「共倒れ」のリスクが非常に高まります。問題が表面化した時には、家族は既に高齢で、子供も長年のブランクから就労が極めて困難になっており、解決が難しい状況に陥っていることがほとんどです。

兄弟姉妹との関係が悪化する可能性が高まる

ニートの兄弟姉妹がいることは、他の兄弟姉妹との関係にも影響を及ぼすことがあります。特に、家族が高齢になり介護が必要になった場合や、相続が発生した際に問題が顕在化しやすくなります。家族の介護にかかる労力や費用を、働いている兄弟姉妹が一方的に負担せざるを得ない状況が生まれることがあります。

また、遺産分割の際にも、ニートの兄弟の将来の生活費をどうするかで意見が対立し、深刻な亀裂が入ることも少なくありません。「なぜ自分だけが負担しなければならないのか」という不公平感が募り、これまで良好だった兄弟姉妹関係が悪化してしまうケースは、決して珍しいことではないのです。

ニートや引きこもりの社会復帰は手遅れ?

ニートや引きこもりからの社会復帰に手遅れということはない

ここまでニートを続けた場合の厳しい末路について解説してきましたが、将来を悲観する必要はありません。結論から言えば、何歳であっても、ブランク期間がどれだけ長くても、ニートや引きこもりからの社会復帰に「手遅れ」ということは絶対にありません。もちろん、社会復帰への道は決して平坦ではないかもしれません。

しかし、正しいステップを踏み、利用できるサポートを最大限に活用すれば、必ず道は開けます。大切なのは、「もうだめだ」と諦めてしまうのではなく、「ここから始めよう」という前向きな気持ちを持つことです。あなたの人生はまだこれからです。勇気を出して一歩を踏み出しましょう。

ニートや引きこもりの社会復帰が手遅れではない理由

公的なサポートが充実しているから

現在、ニートや引きこもり状態にある方々を支援するための公的なサポート体制は、以前に比べて格段に充実しています。例えば、全国に設置されている「地域若者サポートステーション(サポステ)」では、キャリアコンサルタントによる個別相談や、コミュニケーション講座、就労体験などを無料で受けることができます。

また、「ひきこもり地域支援センター」では、本人だけでなく家族からの相談にも応じており、専門家が自宅訪問を行うなど、きめ細やかな支援を提供しています。一人で悩みを抱え込まずに、こうした公的機関を頼ることで、社会復帰への具体的な道筋を見つけることができます。

多様な働き方が増えているから

かつては「毎日会社に出社してフルタイムで働く」という画一的な働き方が主流でしたが、近年、社会の働き方は大きく変化し、多様な選択肢が生まれています。インターネット環境さえあれば自宅で仕事ができる「リモートワーク(在宅勤務)」、短い時間から働ける「時短勤務」、単発の仕事を請け負う「ギグワーク」など、個人の事情やペースに合わせて働き方を選べるようになりました。いきなり週5日のフルタイム勤務が難しくても、まずは在宅で短時間から始めるなど、自分に合った形で社会との接点を取り戻していくことが可能です。

ブランクは必ずしもマイナスではないから

ニートや引きこもりだった期間、いわゆる「ブランク期間」を、企業にマイナスに評価されるのではないかと不安に思うかもしれません。しかし、その期間の過ごし方や伝え方次第では、必ずしも不利になるとは限りません。

例えば、「自分自身のキャリアをじっくりと見つめ直す時間だった」「社会復帰に向けて、資格の勉強や体力づくりに励んでいた」というように、ブランク期間を反省と次への準備期間としてポジティブに説明することができれば、むしろ働く意欲のアピールにつながります。重要なのは、空白期間に何を考え、何をしていたかを自分の言葉で正直に語り、今後の仕事への熱意を示すことです。

どの仕事も人手不足が深刻で求人が豊富にある状態だから

現在の日本は、多くの業界で深刻な人手不足に直面しています。厚生労働省の調査によると、企業の正社員が不足していると感じる割合は51.7%と半数を超えています。これは、求職者にとっては大きなチャンスです。

人手不足の企業は、採用のハードルを下げてでも人材を確保したいと考えているため、「未経験者歓迎」「学歴不問」「ブランクOK」といった求人が数多く存在します。特に、介護、運送、建設、飲食といった業界ではその傾向が顕著です。これまでの経歴に自信がなくても、やる気や人柄を評価して採用してくれる企業はたくさんあります。選り好みをしなければ、社会復帰の入り口は決して狭くないのです。

参照:「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)/株式会社 帝国データバンク」

引きこもりから復帰する場合のおすすめの仕事〜リモートで働ける職種〜

Webライター

Webライターは、パソコンとインターネット環境があれば、場所を選ばずに働ける職種の代表格です。企業のウェブサイトに掲載される記事や、ブログ、メールマガジンなどの文章を作成します。基本的に人との対面コミュニケーションは発生せず、編集者とのやり取りもチャットやメールで完結することがほとんどです。

文章を書くことが苦でなければ、特別なスキルや資格がなくても始めやすいのが魅力です。最初はクラウドソーシングサイトなどで簡単な案件から実績を積み、徐々に単価の高い仕事に挑戦していくことで、安定した収入を得ることも可能です。

データ入力

データ入力は、指定された情報を正確にパソコンで入力していく仕事です。特別なスキルは不要で、タイピングの正確さと速さ、そしてコツコツと作業を続ける集中力があれば務まります。仕事内容は、顧客リストの作成、アンケート結果の集計、紙媒体の資料の電子化など多岐にわたります。この仕事もリモートワークで完結する求人が多く、自分のペースで作業を進めやすいのが特徴です。

まずは社会復帰への第一歩として、パソコン作業に慣れるためのリハビリとして始めるのにも適しています。単純作業が苦にならない人にとっては、精神的な負担が少なく始められる仕事です。

カスタマーサポート(メール・チャット)

顧客からの問い合わせに対応するカスタマーサポートの中でも、電話応対がないメールやチャット専門の仕事は、引きこもりからの復帰に適しています。電話のように即座の応答を求められるプレッシャーがなく、文章で落ち着いて回答を考えられるため、対人コミュニケーションに不安がある人でも始めやすいのが特徴です。

製品やサービスに関する知識は必要になりますが、多くの場合、しっかりとしたマニュアルや研修が用意されています。在宅勤務可能な求人も増えており、決められた時間内でPCに向き合って業務をこなすことで、規則正しい生活リズムを取り戻すきっかけにもなります。

動画編集

YouTubeやTikTokといった動画プラットフォームの人気拡大に伴い、動画編集者の需要は急速に高まっています。撮影された動画素材をカットしたり、テロップやBGM、効果音を入れたりして、魅力的なコンテンツに仕上げる仕事です。動画編集ソフトの基本的な操作を覚える必要はありますが、現在では初心者向けの分かりやすい教材も豊富にあります。

この仕事も完全に在宅で完結でき、クライアントとのやり取りもオンラインで行われるため、対人ストレスはほとんどありません。趣味で動画制作をしていた経験がある人や、クリエイティブな作業が好きな人には特におすすめの職種です。

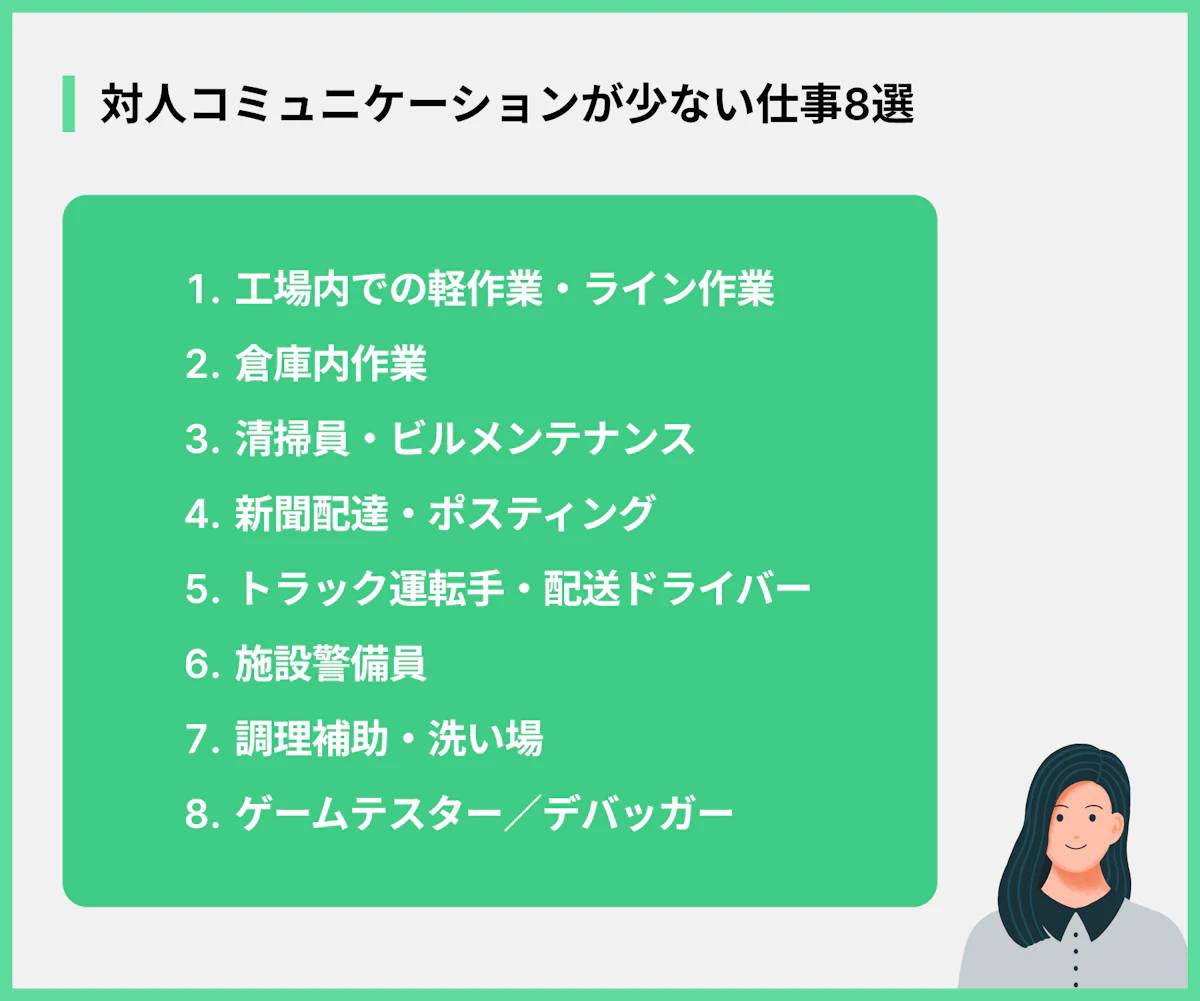

引きこもりから復帰する場合のおすすめの仕事〜対人コミュニケーションが少ない職種〜

工場内での軽作業・ライン作業

工場内での軽作業やライン作業は、決められた手順に従って黙々と作業を進める仕事です。部品の組み立て、製品の検品、梱包、シール貼りなど、担当する工程は様々ですが、いずれも作業中は自分の業務に集中することが求められます。他の作業員と協力する場面はありますが、業務中の私語は基本的にないため、対人コミュニケーションは最小限で済みます。

学歴や職歴を問わない未経験者歓迎の求人が多く、マニュアル化されているため仕事を覚えやすいのも特徴です。社会復帰の第一歩として、まずは体を動かす仕事から始めたい人に適しています。

倉庫内作業

倉庫内での作業は、ECサイトの普及に伴い需要が拡大している仕事です。主な業務は、入荷した商品の検品や棚入れ(格納)、注文リストに基づく商品のピッキング(集品)、梱包、発送準備などです。広い倉庫内を歩き回るため体力は必要ですが、基本的には一人でリストや指示書を見ながら作業を進めるため、コミュニケーションは挨拶程度で済みます。

繁忙期は忙しくなりますが、自分のペースで黙々と作業に打ち込める環境は、対人関係に不安がある人にとって働きやすいと感じられるでしょう。未経験から始められる求人が多く、短期や単発の仕事も見つけやすいです。

清掃員・ビルメンテナンス

清掃員やビルメンテナンスは、オフィスビルや商業施設、マンションなどの清掃や簡単な設備点検を行う仕事です。作業は基本的に決められたエリアを一人で担当することが多く、人と話す機会はほとんどありません。早朝や深夜など、人が少ない時間帯に作業を行うことも多いため、人目を気にせず自分のペースで仕事に集中できます。

特別なスキルは不要で、真面目にコツコツと取り組む姿勢が評価されます。身体を動かす仕事なので、運動不足の解消や体力づくりにもつながります。きれいになった場所を見ると達成感を得られ、社会に貢献している実感も持ちやすい仕事です。

新聞配達・ポスティング

新聞配達やポスティングは、早朝の短時間で完結する仕事であり、人との接触がほとんどないのが大きな特徴です。決められたルートに従って、自転車やバイクで新聞やチラシを配達します。早起きする必要はありますが、朝の仕事を終えれば、残りの一日は自由に使えるため、通院や資格の勉強など、他の活動と両立しやすいメリットもあります。

一人で黙々と作業を行い、配達が完了すれば仕事が終わるというシンプルな業務内容は、対人ストレスを感じずに働きたい人に最適です。まずは短時間の労働から社会復帰を目指したいという場合の選択肢として有効です。

トラック運転手・配送ドライバー

トラック運転手や配送ドライバーは、一度ハンドルを握れば、ほとんどの時間を一人で過ごすことができる仕事です。荷物の積み下ろしや納品先での挨拶など、最低限のコミュニケーションは必要ですが、運転中は完全に一人の空間です。長距離、中距離、ルート配送など様々な種類があり、自分の希望や体力に合わせて選ぶことができます。

特に、決まった顧客先を回るルート配送は、日々の業務内容が安定しており、精神的な負担も少ないでしょう。慢性的な人手不足のため、普通自動車免許さえあれば未経験でも採用されやすく、大型免許などを取得すれば収入アップも目指せます。

施設警備員

施設警備員は、オフィスビルや商業施設、病院、工場などの施設に常駐し、防災センターでの監視、施設内の巡回、出入管理などを行う仕事です。来訪者への対応など最低限のコミュニケーションはありますが、基本的には一人または少人数で決められた業務を淡々とこなす時間がほとんどです。特に夜間の警備は、人と接する機会がさらに少なくなり、静かな環境で集中して働けます。

真面目で責任感のある人に向いており、法定研修が義務付けられているため、未経験からでも安心して始められます。規則正しい勤務体系で、生活リズムを整えやすいのもメリットです。

調理補助・洗い場

飲食店のキッチン内での調理補助や洗い場は、お客様と直接顔を合わせることがない裏方の仕事です。調理補助は、野菜のカットや盛り付けなど、調理師の指示に従って簡単な作業を行います。洗い場は、食器や調理器具を洗浄する専門のポジションです。どちらもピークタイムは忙しくなりますが、自分の持ち場の作業に集中するため、他のスタッフとの会話は業務上の指示や連携に限られます。

接客が苦手な人でも、飲食業界で働くことができます。まかないが出るお店も多く、食費を節約できるというメリットもあります。

ゲームテスター/デバッガー

ゲームテスター(デバッガー)は、開発中のゲームを実際にプレイし、バグ(不具合)やエラーを見つけて報告する仕事です。仕様書通りにゲームが動作するかを確認し、おかしな点があれば詳細なレポートを作成します。ゲームが好きで、細かい作業を根気強く続けられる人に向いています。

基本的には一人で黙々とPCやゲーム機に向かって作業を進めるため、コミュニケーションは報告書の作成や、リーダーとの簡単なやり取りが中心です。発売前のゲームにいち早く触れられるという魅力もあり、趣味を仕事にしたい人にとっては最適な職種の一つと言えるでしょう。

引きこもりから復帰する場合のおすすめの仕事〜自分のペースで進めやすい職種〜

フードデリバリー

フードデリバリーは、スマートフォンのアプリを通じて注文を受け、自転車やバイクで飲食店からお客様の元へ料理を届ける仕事です。最大の魅力は、働きたい時に働きたいだけ働けるという自由度の高さにあります。誰かに時間を拘束されることなく、自分の体調や気分に合わせて仕事量を調整できるため、社会復帰へのリハビリとして最適です。

人とのコミュニケーションは、お店での商品受け取りと、お客様への受け渡しの際の短い会話のみ。基本的には一人で行動するため、対人ストレスもほとんどありません。体を動かすので、体力づくりや気分転換にもなります。

軽貨物ドライバー(ギグワーク)

軽貨物ドライバーのギグワークは、特定の運送会社に所属するのではなく、アプリなどを通じて単発の配送案件を請け負う働き方です。フードデリバリーと同様に、働く日時を自分で自由に決められるため、自分のペースを最優先したい人に適しています。主に軽自動車(軽バン)を使って、企業の荷物やネット通販の商品などを個人宅や事業所に配送します。

配送中は完全に一人の時間であり、運転に集中できます。自分の車を持ち込んで働くことも、リース車両を利用することも可能です。頑張った分だけ収入に直結する成果報酬型が多く、やりがいを感じやすい仕事です。

引きこもりから復帰する場合のおすすめの仕事〜短時間から始められる仕事〜

スーパーの品出し

スーパーの品出し(バックヤード業務)は、お客様が少ない早朝や、閉店後の夜間に行われることが多く、短時間勤務の募集が豊富な仕事です。主な業務は、バックヤードに届いた商品を店頭の棚に陳列・補充すること。お客様に商品の場所を尋ねられることはありますが、基本的には黙々と作業を進めます。

単純作業が多く、一度覚えてしまえば自分のペースで進められるため、精神的な負担が少ないのが特徴です。週2〜3日、1日3〜4時間といったシフトから始められる場合が多く、ブランクからの社会復帰で、まずは規則正しい生活リズムと労働習慣を身につけたい人に最適です。

コンビニの深夜・早朝シフト

コンビニエンスストアの中でも、お客様の来店が少ない深夜(22時〜翌5時)や早朝(5時〜9時)のシフトは、引きこもりからの復帰におすすめです。日中のような慌ただしさはなく、レジ対応の頻度も低いため、品出しや清掃といった作業に集中しやすい環境です。ワンオペ(一人勤務)になる店舗も多く、対人関係のストレスは最小限に抑えられます。

時給も日中のシフトより高く設定されているため、短時間でも効率的に稼げるというメリットがあります。まずは週1〜2回の深夜勤務から始め、徐々に働くことに慣れていくというステップを踏むのに適しています。

飲食店の仕込み

飲食店の開店前に行われる「仕込み」の作業は、短時間のアルバイトとして募集されることが多い仕事です。営業中のような慌ただしさはなく、静かな環境で黙々と作業に集中できます。主な仕事内容は、野菜のカットや下ごしらえ、簡単な調理補助などです。接客は一切なく、調理場のスタッフとの最低限のコミュニケーションで業務が進みます。

午前中の2〜3時間だけといった働き方が可能な場合も多く、午後は自分の時間として使えるため、生活にメリハリをつけやすいでしょう。料理のスキルも身につき、社会復帰への第一歩として始めやすい仕事です。

短期・単発のアルバイト

いきなり長期の仕事を始めるのに抵抗がある場合は、イベントスタッフ、倉庫での軽作業、試験監督、交通量調査など、1日から数週間で終わる短期・単発のアルバイトから始めてみるのがおすすめです。人間関係が固定化されず、仕事が終われば関係もリセットされるため、精神的な負担が少ないのが大きなメリットです。

「まずは1日だけ働いてみる」という低いハードルからスタートでき、「働けた」という成功体験を積み重ねることで、自信を取り戻すきっかけになります。様々な仕事を経験することで、自分がどんな仕事に向いているのかを知る機会にもなります。

引きこもりから仕事に就く面接で使えるブランク期間の説明例文10選

【基本形】体調不良を伝える例文

前職を退職後、体調を崩してしまい、約1年間、療養に専念しておりました。当時は心身ともに万全の状態で働くことが難しい状況でしたが、現在は医師の許可も得ており、フルタイムでの勤務に全く支障はございません。療養期間中は、規則正しい生活を心がけ、毎日1時間のウォーキングを続けることで、以前よりも体力が向上しました。

このブランク期間は、自身の健康管理の重要性を再認識する貴重な機会となりました。今後は、この経験を活かし、万全の体調管理のもと、貴社に貢献していきたいと考えております。ご心配をおかけする点もあるかと存じますが、働くことへの意欲は人一倍強く持っておりますので、ぜひ一度機会をいただけますと幸いです。

【意欲プラス形】働く意欲への転換を伝える例文

約2年間、職に就いていない期間がございます。この間、正直に申し上げますと、将来の方向性について深く悩み、すぐに行動に移せずにいる時期がございました。しかし、このままではいけないと強く感じ、自己分析を重ねる中で、改めて「人の役に立ちたい」「社会とのつながりを取り戻したい」という気持ちが明確になりました。

特に、以前から関心のあったIT業界で、専門的なスキルを身につけて貢献したいという思いが強くなりました。この2年間は、社会から離れて自分と向き合ったことで、働くことへの意欲と覚悟を再確認できた期間だと捉えております。この強い意欲をエネルギーに変え、一日も早く貴社で活躍できる人材になりたいです。

【行動アピール形】体力づくりなど具体的な行動を伝える例文

約1年半のブランク期間がございます。前職退職後、しばらくは心身の休息が必要な状態でしたが、社会復帰を見据え、このままではいけないと考え、具体的な行動を始めることにいたしました。まずは、毎日30分のジョギングと週2回のジム通いを習慣にし、フルタイム勤務に耐えうる体力の向上に努めました。

その結果、体重も5キロ減り、心身ともに非常に健康な状態です。また、コミュニケーション能力の低下を防ぐため、地域のボランティア活動に参加し、様々な年代の方と交流する機会も作りました。このブランク期間を通じて培った体力と継続力を活かし、貴社の業務においても粘り強く貢献できると確信しております。

【家庭の事情形】介護などを理由にする例文

前職を退職後、約2年間、祖母の介護に専念しておりました。当時は、家族の中で自分にしかできない状況であり、仕事との両立が難しかったため、退職して介護に集中するという決断をいたしました。幸い、現在は祖母の体調も安定し、他の家族や公的サービスの協力も得られる体制が整ったため、私自身が改めて社会に出て働く準備が整いました。

介護の経験を通じて、人のために尽くすことのやりがいや、相手の立場に立って物事を考えることの重要性を深く学びました。この経験で培った忍耐力や相手を思いやる気持ちは、どのような仕事においても必ず活かせると考えております。今後は、仕事に集中できる環境ですので、ご安心いただければと存じます。

【ぼかし形】家庭の事情を簡潔に伝える例文

約1年間、職に就いていない期間がございます。この期間は、少々込み入った家庭の事情がございまして、一時的に仕事から離れ、その対応に時間を費やしておりました。詳細についてお話しすることは控えさせていただきたいのですが、現在はその問題も完全に解決し、仕事に専念できる環境が整っております。

仕事から離れていた期間も、社会復帰に向けて経済ニュースのチェックや基本的なPCスキルの復習などは欠かさず行っておりました。ブランクがある分、人一倍の努力で遅れを取り戻し、一日も早く貴社に貢献したいという強い気持ちでおります。気持ちを新たに、精一杯頑張りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

【キャリア模索形】キャリアを見つめ直す時間だったと伝える例文

前職を退職後、約1年間、自分自身の今後のキャリアについてじっくりと見つめ直す時間としておりました。新卒で入社した会社では、目の前の業務に追われる毎日で、長期的な視点で自分のキャリアを考える余裕がありませんでした。このままではいけないと感じ、一度立ち止まって、本当に自分がやりたいことは何か、どのような形で社会に貢献したいのかを深く考えることにいたしました。

その結果、未経験からでも挑戦でき、自身の成長が直接人の役に立つITエンジニアの仕事に強い魅力を感じました。この1年間は、Progateやドットインストールといった学習サイトでプログラミングの基礎を学び、自分自身の適性を確認する期間でもありました。この期間に得た明確な目標と学習意欲を、ぜひ貴社で開花させたいです。

【スキル習得形】資格取得の勉強期間だったとアピールする例文

約1年半のブランクは、かねてから目標としていた資格の取得に専念するための期間でした。前職で働く中で、専門性の高いスキルを身につけたいという思いが強くなり、退職を決意し、ITパスポートと基本情報技術者試験の勉強に集中いたしました。毎日10時間の学習計画を立て、それを継続することで、無事に両方の資格を取得することができました。

この経験を通じて、目標達成のための計画力と継続力、そしてITに関する基礎知識を身につけることができたと自負しております。資格取得で得た知識を実務で活かし、さらに専門性を高めていきたいと考えております。この学習意欲と目標達成能力を、ぜひ貴社の業務で発揮させていただけますと幸いです。

【正直・覚悟形】正直に伝え、人一倍の努力を誓う例文

正直に申し上げますと、前職を退職してからの約2年間、明確な目的もなく過ごしてしまった期間がございます。社会から離れ、将来に対する不安を感じながらも、なかなか一歩を踏み出すことができませんでした。しかし、このままでは自分の人生がダメになってしまうという強い危機感を覚え、自分自身と向き合い、心から「働きたい」という結論に至りました。

フリーターからの正社員採用では、勤労意欲やコミュニケーション能力が重視されると伺っております。ブランクがあるというハンデは承知しておりますが、その分、誰よりも真面目に、そして前向きに仕事に取り組む覚悟はできております。失われた時間を取り戻すべく、人一倍の努力で貴社に貢献することをお約束します。

【趣味転換形】趣味が働く意欲につながったと伝える例文

約1年間のブランクがございます。この期間、趣味であるオンラインゲームに没頭しておりました。ただ遊ぶだけでなく、チームを組んで目標達成を目指す中で、リーダーとして戦略を立てたり、メンバーの意見を調整したりする役割を担っていました。この経験を通じて、チームで一つの目標に向かって努力することの楽しさや、コミュニケーションの重要性を改めて実感しました。

そして、このゲームで培ったチームワークや目標達成意欲を、今度はリアルの仕事の世界で活かしたいと強く思うようになりました。特に、チームで協力しながらプロジェクトを進めるという貴社の〇〇職の業務内容に、自身の経験が活かせるのではないかと感じております。

【反省・未来志向形】内面的な成長の機会だったと伝える例文

約2年間、職に就いていない期間があり、自身の甘さから社会から離れてしまったことを深く反省しております。この期間は、決して無駄だったとは考えておりません。社会の厳しさ、働くことの尊さ、そして自分を支えてくれる家族のありがたさを、身をもって知ることができました。この内面的な気づきは、以前の自分にはなかった大きな成長だと感じています。

今、私は心から「働きたい」と思っています。そして、これまでの遅れを取り戻し、支えてくれた人たちに恩返しをするためにも、誠実に、そしてひたむきに仕事に取り組む覚悟です。ブランクがある分、先入観なく、どんな仕事でも素直な気持ちで吸収できると自負しております。この新たな気持ちを、ぜひ貴社で活かしたいです。

引きこもりから復帰するにあたって仕事探しや面接対策に不安がある...

Zキャリアに相談してみよう

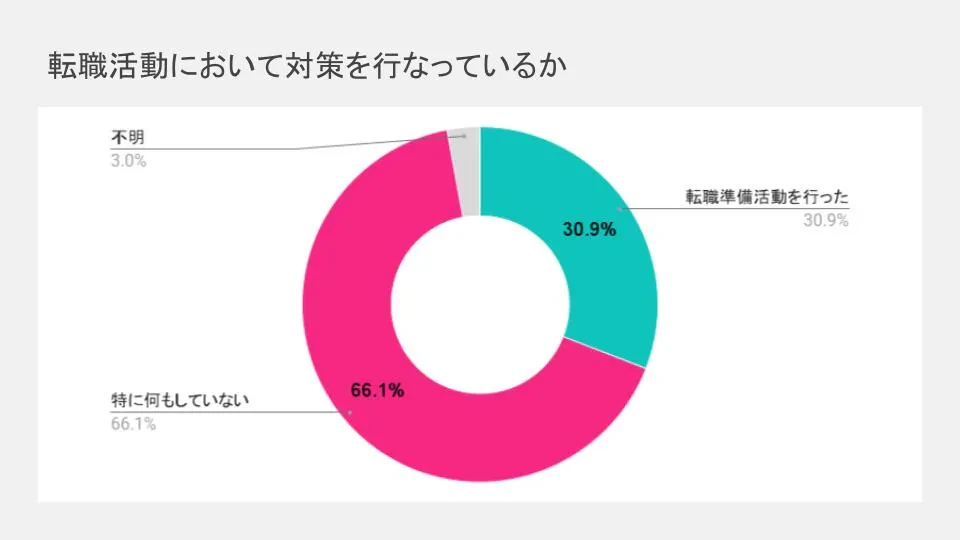

ここまで社会復帰の方法や仕事、面接対策について解説してきましたが、「一人で仕事を探すのは不安だ」「面接でうまく話せる自信がない」と感じる方も多いでしょう。実際、ある調査では、転職活動において特に対策を行っていない人は66.1%と過半数にのぼります。多くの人が、十分な準備なしに活動しているのです。だからこそ、プロの力を借りることが社会復帰成功への近道となります。

ニートやフリーターの就職支援に特化した転職エージェント「Zキャリア」に相談すれば、キャリアアドバイザーがあなたに寄り添い、仕事探しから面接対策、入社までを一貫して無料でサポートしてくれます。

Zキャリアはフリーターやニートに特化した転職サービス

職歴不問に特化した求人を多く取り扱っている

Zキャリアは、学歴や職歴に自信がない方々を専門にサポートする転職サービスです。そのため、取り扱っている求人も「未経験者歓迎」「職歴不問」「ブランクOK」といった、ポテンシャルを重視する企業のものが中心です。一般的な求人サイトでは見つけにくい、あなたに合った求人をキャリアアドバイザーが紹介してくれます。

書類選考で落とされて自信を失うといった経験をすることなく、効率的に就職活動を進めることができます。自分一人では出会えなかった優良企業とのマッチングも期待できるのが、Zキャリアを利用する大きなメリットです。

完全無料で内定までサポートします

Zキャリアのサービスは、求職者の方からは一切費用をいただかず、すべて無料で利用できます。キャリアカウンセリングから求人紹介、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、さらには給与交渉や入社日の調整まで、内定を獲得して入社するまでの一連のプロセスを、専門のキャリアアドバイザーがマンツーマンで手厚くサポートします。

実際に、Zキャリアを利用した人の所得は、平均約258万円から平均約312万円に増加しており、約50万円の年収アップを実現しています。一人で悩まず、まずは無料相談から、社会復帰への確かな一歩を踏み出してみませんか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)