- 職場が崩壊する危険なサイン

- 職場崩壊が進む4つのステップ

- 手遅れになった職場の末路

- 崩壊した職場から身を守る方法

- 新しい環境へ移るための転職のタイミング

職場が崩壊するときに現れる危険なサイン

「もしかして、うちの職場やばいかも…」と感じたことはありませんか?職場が崩壊する前には、必ず何かしらのサインが現れます。危険なサインを見逃さないためのポイントは、以下の通りです。

- 上司の指示が頻繁に変わる

- 慢性的な人手不足が続いている

- 社員の入れ替わりが激しい

- 職場の雰囲気が悪く会話がない

上司の指示が頻繁に変わる

指示に一貫性がないのは、危険なサインの一つです。昨日言っていたことと今日言っていることが全く違う、という状況が頻繁に起こると、現場は混乱してしまいます。例えば、「このやり方で進めて」と言われたので作業していたら、翌日には「やっぱり前のやり方に戻して」と指示が変わるようなケースです。これでは、何が正解なのか分からなくなり、仕事のモチベーションも下がってしまいます。上司自身が混乱していたり、さらにその上の経営層の方針が定まっていなかったりすることが原因で、このような状況が生まれます。

慢性的な人手不足が続いている

常に人手が足りない状態が続いている職場も注意が必要です。実際に、人手が不足していると感じている企業は、2020年代において一貫して60%を超えているというデータもあります。常に求人サイトに募集が掲載されていたり、一人の仕事量が明らかに多すぎたりする場合は、人手不足が常態化している証拠です。このような職場では、残業や休日出勤が当たり前になりがちで、心身ともに疲弊してしまいます。十分な休息が取れないまま働き続けると、大きなミスにつながったり、体を壊してしまったりする原因にもなります。

参照:「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査/日本商工会議所」

参照:「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)/株式会社 帝国データバンク」

社員の入れ替わりが激しい

人の定着率が極端に低いのも、職場環境に問題があるサインです。新しい人が入ってきても、数ヶ月もしないうちに辞めてしまう職場は、何かしらの問題を抱えている可能性が高いでしょう。特に、将来を期待されていた若手や、仕事ができる中堅社員が次々と辞めていく場合は、その会社に将来性がないと見切りをつけられているのかもしれません。人が育つ前に辞めてしまうため、いつまで経っても業務が効率化されず、残された社員の負担ばかりが増えていくという悪循環に陥ってしまいます。

職場の雰囲気が悪く会話がない

コミュニケーションが全くない、ギスギスした雰囲気も危険な兆候です。挨拶をしても返事がなかったり、業務連絡以外の私語が一切なかったりする職場は、精神的に大きなストレスがかかります。分からないことがあっても質問しにくい空気だと、ミスを一人で抱え込んでしまい、後で大きなトラブルに発展することもあります。職場の人間関係が悪いと、仕事に行くこと自体が苦痛になってしまいます。チームワークも生まれにくく、生産性の低下にも直結する深刻な問題です。

職場崩壊が進んでいく4つのステップとは?

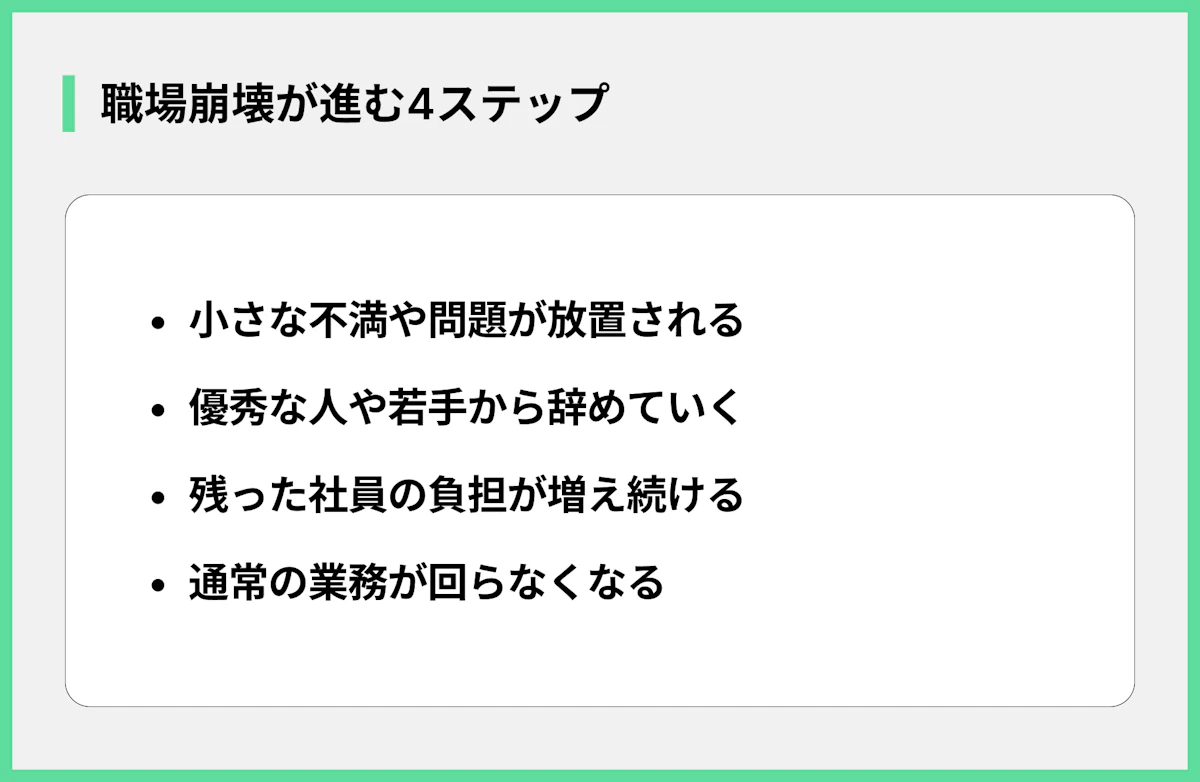

職場の崩壊は、ある日突然起こるわけではありません。多くの場合、いくつかの段階を経て、徐々に状況が悪化していきます。具体的には、以下の4つのステップで進んでいくことが多いです。

小さな不満や問題が放置される

最初のステップは、小さな問題が無視されることです。「備品が足りない」「業務フローが非効率」といった現場からのささいな声が、上司や会社によって放置され続けます。一つひとつは小さなことでも、積み重なることで社員の不満やストレスは大きくなっていきます。「どうせ言っても無駄だ」という諦めの空気が職場に蔓延し始めると、改善への意欲が失われていきます。この段階で適切に対処していれば防げた問題も、放置されることで、より深刻な事態へと発展していくのです。

優秀な人や若手から辞めていく

次に、将来に見切りをつけた優秀な人から見切りをつけるようになります。状況を客観的に見られる人や、他の会社でも通用するスキルを持っている人ほど、早い段階で「この会社は危ない」と判断し、転職していきます。優秀な人材の流出は、職場にとって大きな痛手です。業務が滞るだけでなく、残された社員のモチベーションを大きく低下させる原因にもなります。「あの人が辞めるなら、この会社はもう終わりかもしれない」という不安が広がり、離職の連鎖が始まってしまうことも少なくありません。

残った社員の負担が増え続ける

人が辞めていくと、その分の仕事は残された社員に回ってきます。その結果、一人当たりの業務量が限界を超えることになります。データによると、転職を希望する理由として「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」と考える若年層は50.0%にものぼります。負担が増え続ける職場環境は、さらなる離職を招く悪循環を生み出します。休日出勤や深夜までの残業が常態化し、プライベートの時間を確保することも難しくなります。心身ともに疲弊し、仕事の質も低下していくという負のスパイラルに陥ってしまうのです。

参照:「若年正社員の定着のために、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施している事業所が大幅に増加/独立行政法人労働政策研究・研修機構」

通常の業務が回らなくなる

最終的に、組織として機能しなくなる段階に至ります。人手不足と過重労働によってミスが多発し、製品の納期が守れなくなったり、顧客への対応が疎かになったりします。社内のいたるところでトラブルが発生し、その対応に追われるばかりで、本来やるべき仕事が全く進まなくなります。ここまで来ると、個人の努力だけではどうにもならない状況です。会社全体のシステムが崩壊し、事業の継続すら危うい状態と言えるでしょう。

手遅れになった職場の悲惨な末路

職場崩壊を放置し、手遅れになってしまうと、取り返しのつかない事態に陥ります。そこには、想像以上に厳しい現実が待っています。具体的には、以下の通りです。

- 主要な業務がストップする

- 社員の心身の健康が悪化する

- 会社の評判が下がり続ける

主要な業務がストップする

崩壊した職場の末路として、まず挙げられるのが業務の停止です。会社の根幹を支える事業の継続が困難になる可能性があります。例えば、工場であれば生産ラインが止まったり、飲食店であればお店を開けられなくなったりと、顧客にサービスを提供できなくなります。会社の売上が立たなくなり、最終的には倒産という最悪のシナリオも現実味を帯びてきます。自分の生活を守るためにも、そうなる前に見切りをつける判断が必要です。

社員の心身の健康が悪化する

心身に不調をきたす人が続出するのも、崩壊した職場の特徴です。終わりの見えない長時間労働や、常にプレッシャーにさらされる環境は、人の心と体を確実に蝕んでいきます。眠れない、食欲がない、仕事に行こうとすると涙が出るといった症状は、危険なサインです。無理して働き続けると、うつ病などの精神疾患を発症してしまう可能性もあります。自分の健康より大切な仕事はありません。限界を感じる前に、自分自身を守るための行動を起こすことが何よりも重要です。

会社の評判が下がり続ける

一度崩壊してしまった職場の悪い評判が広まってしまうと、それを回復するのは非常に困難です。「あの会社はいつも求人を出している」「辞めた人から悪い噂しか聞かない」といった評判は、あっという間に広がります。会社の評判が悪化すると、新しい人材を確保することも、取引先との関係を維持することも難しくなります。負のイメージが定着してしまうと、業績を回復させることはほぼ不可能です。社員にとっても、評判の悪い会社で働いていること自体が、大きなストレスになってしまうでしょう。

崩壊した職場から自分の身を守るための行動

職場が崩壊しつつあると感じたら、会社の状況を嘆くだけでなく、自分自身の身を守るための具体的な行動を起こすことが大切です。自分を守るための行動は、以下の通りです。

今の状況を客観的に記録する

まずは、事実を具体的に記録しておくことが重要です。理不尽な指示を受けた日時や内容、長時間労働の実態(出退勤時間など)を、個人的なメモで構わないので残しておきましょう。感情的な愚痴ではなく、「いつ、誰に、何を言われた(された)」という客観的な事実を記録することがポイントです。これらの記録は、万が一会社とトラブルになった場合に自分を守る証拠になる可能性があります。また、転職活動の面接で、退職理由を具体的かつ客観的に説明する際にも役立ちます。

異動や部署変更を願い出る

会社全体ではなく、特定の部署や人間関係に問題の原因がある場合もあります。もし可能であれば、社内で環境を変える可能性を探ってみるのも一つの手です。信頼できる上司や人事部に相談し、他の部署への異動を願い出てみましょう。環境が変わることで、問題が解決し、働き続けられる可能性もあります。ただし、会社全体が崩壊している場合は、部署を異動しても根本的な解決にはなりません。状況を冷静に見極めた上で、判断することが大切です。

無理せず休み心の健康を守る

どんな状況であっても、自分の心と体を最優先することを忘れないでください。心身ともに健康でなければ、良い仕事はできませんし、次のステップに進む気力も湧いてきません。疲れが溜まっていると感じたら、ためらわずに有給休暇を取得しましょう。もし、心身の不調が深刻で、出社することが難しい場合は、休職という選択肢も考えるべきです。自分を守ることは、決して逃げることではありません。未来のためにエネルギーを充電する、大切な時間だと考えましょう。

今の職場から脱出する転職のタイミング

崩壊した職場から脱出し、新しいキャリアをスタートさせるためには、転職のタイミングを見極めることが重要です。転職を考えるべきタイミングのポイントは、以下の通りです。

- 会社の将来性に不安を感じる

- 改善の兆しが全く見えない

- 心や体に不調が出始めた

会社の将来性に不安を感じる

会社の将来が見えないと感じたら、それは転職を考えるべきサインです。会社の業績が明らかに悪化していたり、主力事業が時代の流れに合わなくなってきたりしている場合、個人の努力で状況を好転させるのは困難です。安定して成長が見込める業界や会社に身を移すことで、安心してキャリアを築いていくことができます。会社の将来性を冷静に判断し、早めに行動を起こすことが、自分の未来を守ることにつながります。

改善の兆しが全く見えない

上司や経営陣に問題点を伝えても、全く聞く耳を持たなかったり、「お前の考えが甘い」と一蹴されたりする場合、状況が改善される気配がないと判断すべきです。実際に、職場で問題が起きても、会社側が具体的な行動を起こさないケースは少なくありません。会社側に変わる意志がないのであれば、自分がその場所から去るしかありません。「いつか良くなるはず」という淡い期待を持ち続けても、時間だけが過ぎていくだけです。貴重な時間を無駄にしないためにも、見切りをつける勇気が必要です。

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

心や体に不調が出始めた

限界を迎える前のサインとして、心や体の不調が挙げられます。これは、転職を考えるべき最も重要なタイミングと言えるでしょう。「朝、起き上がるのがつらい」「仕事のことを考えると動悸がする」といった症状は、体が発しているSOSです。これらのサインを無視して働き続けると、長期の休養が必要になったり、社会復帰が難しくなったりする可能性もあります。取り返しのつかないことになる前に、職場から離れる決断をしてください。

職場崩壊から抜け出して新しい環境を目指そう

崩壊した職場から抜け出すことは、決してネガティブなことではありません。むしろ、自分らしいキャリアを築くための新たなスタートです。新しい環境を目指すためのポイントは、以下の通りです。

- 自分のキャリアプランを考え直す

- 転職活動を具体的に始める

- Zキャリアのエージェントに相談する

自分のキャリアプランを考え直す

この機会に、自分自身の将来を見つめ直す良い機会と捉えましょう。今の職場での経験を通じて、「自分は何が得意なのか」「どんな働き方がしたいのか」「将来どうなりたいのか」を改めて考えてみましょう。辛い経験だったかもしれませんが、その経験があったからこそ、次の職場選びで絶対に譲れない条件や、避けたい環境が明確になったはずです。この自己分析が、次の転職を成功させるための重要な土台となります。

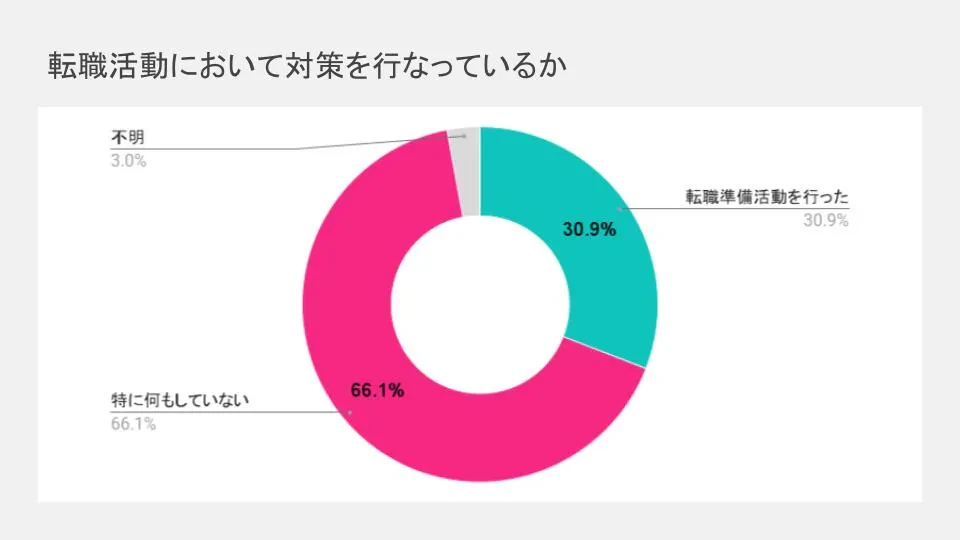

転職活動を具体的に始める

キャリアプランがある程度見えてきたら、具体的な行動を起こすことが大切です。ですが、転職活動と言っても、何から始めればいいか分からない人も多いかもしれません。実際、転職者のうち66.1%が特に対策をせず転職活動に臨んでいるというデータもあります。まずは求人サイトに登録して、どんな仕事があるのかを眺めてみるだけでも構いません。興味のある会社が見つかったら、応募書類を作成してみるなど、少しずつステップを進めていきましょう。行動することで、新たな発見があったり、自分の市場価値を客観的に知ることができたりします。

Zキャリアのエージェントに相談する

崩壊した職場での経験は、心に大きなダメージを残します。「また同じような職場だったらどうしよう…」と、一人で転職活動を進めることに不安を感じるかもしれません。そんな時は、プロに相談するという選択肢を考えてみてください。転職エージェントは、非公開の求人情報を持っていたり、企業の内部事情に詳しかったりします。客観的な視点から、自分に合った職場を提案してくれる心強いパートナーです。特にZキャリアは、若年層の転職支援に特化しています。一人で悩まず、まずはキャリアのプロに話を聞いてもらうことから始めてみてはいかがでしょうか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)