「仕事ができない」ので辞めたいと感じてしまう

対処法や仕事を辞めるべきかの判断基準を解説します

「周りの同僚はうまくやっているのに、なぜ自分だけ仕事ができないのだろう」「このまま今の仕事を続けても良いのだろうか」と悩んでいませんか。仕事ができないと感じてしまうと、自信を失い、会社に行くことすら辛くなってしまいますよね。しかし、そのように感じてしまうのには、必ず何かしらの原因があるはずです。この記事では、「仕事ができない」と感じてしまう瞬間やその原因、そして具体的な対処法について詳しく解説します。また、仕事を続けるべきか、あるいは転職を考えるべきかの判断基準も紹介します。自分を責めすぎずに、客観的に状況を分析し、次の一歩を踏み出すためのヒントを見つけていきましょう。

「仕事ができない」と感じてしまう瞬間

営業成績や販売成績が周りよりも劣っている

営業職や販売職など、成果が数字で明確に表れる職種では、他者との比較が容易です。毎月の目標達成率や契約件数、売上金額などがグラフや表で可視化されるため、自分の成績が周りよりも劣っていると、「自分は仕事ができない」と直接的に感じてしまいがちです。特に、同期や後輩が良い成績を収めている状況では、焦りや劣等感がさらに募るでしょう。しかし、成績は個人の能力だけでなく、担当する顧客やエリア、市場の状況など、様々な外部要因にも左右されることを忘れてはいけません。一時的な成績の落ち込みで自己評価を過度に下げず、まずは冷静に原因を分析することが大切です。

仕事が遅いと指摘される

「もっとスピードを意識して」「他の人はもう終わっているよ」といった言葉を上司や先輩からかけられると、「自分は仕事ができないダメな人間だ」と感じてしまうことがあります。特に、自分なりに一生懸命取り組んでいるにもかかわらず、周りのペースについていけない状況が続くと、自信を失い、仕事へのモチベーションも低下してしまいます。仕事の速さは、単なる能力の問題だけでなく、業務への習熟度や要領の良さ、集中できる環境なども関係します。なぜ時間がかかってしまうのか、ボトルネックになっている工程はどこかを特定し、効率化できる部分はないか、先輩のやり方を参考にしてみるなど、具体的な改善策を探ることが重要です。

何度も同じことを説明してもらっている

一度説明された業務内容や手順を覚えられず、何度も同じ質問を繰り返してしまうと、「自分はなんて物覚えが悪いんだ」「迷惑をかけて申し訳ない」という気持ちになり、「仕事ができない」と落ち込んでしまいます。質問する側も勇気がいりますし、説明する側の時間を奪ってしまうことへの罪悪感も感じるでしょう。特に、周りが一度で理解しているように見えると、自分だけが取り残されているような孤独感に苛まれます。しかし、人の記憶力や理解の仕方はそれぞれです。一度で完璧に覚えられないのは、決して珍しいことではありません。メモの取り方を工夫したり、実際に手を動かしながら覚えたり、自分の言葉で復唱して確認するなど、覚え方のプロセスを見直すことで改善できる可能性があります。

お客様からクレームをもらってしまう

顧客対応が求められる職種において、お客様からクレームをいただくことは、精神的に大きなダメージを受けます。自分の対応に不備があった場合はもちろん、理不尽な内容であったとしても、「自分のせいで会社に迷惑をかけた」「サービス業に向いていないのかもしれない」と自分を責め、仕事への自信を失ってしまうでしょう。クレーム対応は企業の信頼に関わる重要な業務であり、そのプレッシャーから「仕事ができない」という感覚に陥りやすい瞬間です。しかし、クレームにはサービスや業務改善の貴重なヒントが隠されている場合もあります。一人で抱え込まず、上司に報告・相談し、組織として対応することが重要です。適切な対応方法を学び、次に活かすことで、スキルアップにも繋がります。

後輩の方が役職が高くなっている

自分より社歴の浅い後輩が先に昇進し、役職が上になると、自分の評価や能力に疑問を感じ、「仕事ができない」というレッテルを自ら貼ってしまいがちです。年功序列が薄れ、成果主義が浸透している現代の企業では、年齢や社歴に関係なく、実績を上げた人材が評価されるのは当然のことです。しかし、頭では理解していても、感情的に受け入れるのは難しいものでしょう。追い越されたことへの焦りや嫉妬、将来への不安などが入り混じり、仕事への意欲を失ってしまうこともあります。しかし、評価の基準は会社によって様々です。今の会社での評価が、あなたの市場価値のすべてではありません。これを機に、自身のキャリアプランを改めて見つめ直す良い機会と捉えることもできます。

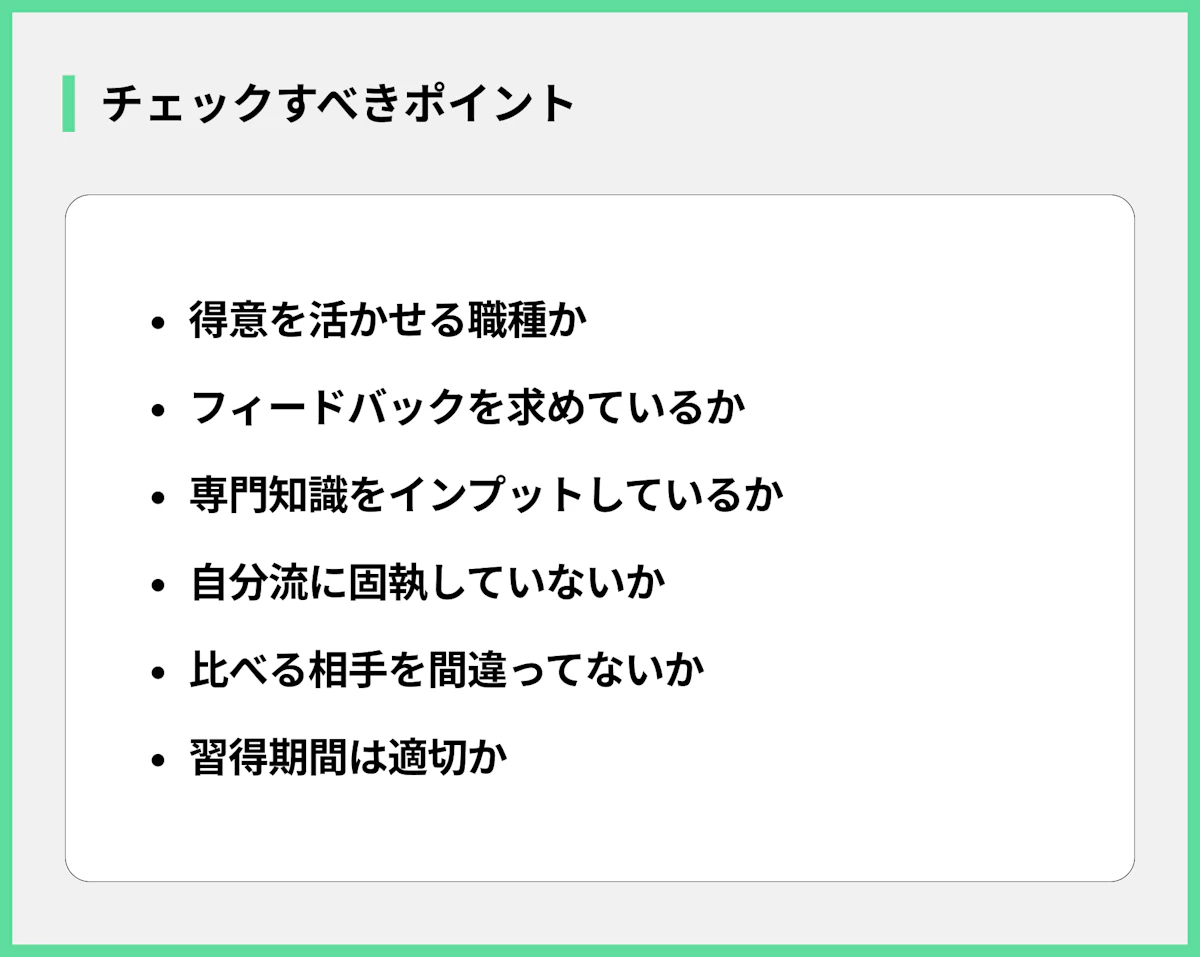

「仕事ができない」と感じる場合にチェックすべきポイント

自分の得意を活かせる職種についているか

「仕事ができない」と感じるのは、単にあなたの能力が低いからではなく、今の仕事があなたの得意なことや特性と合っていないだけかもしれません。例えば、黙々とデータを分析するのが得意な人が、常に人と接する営業職についた場合、本来の力を発揮できずに苦労する可能性があります。逆に、人と話すのが好きな人が一日中パソコンと向き合う仕事では、やりがいを感じられないでしょう。まずは、自分の「得意なこと」「好きなこと」「苦にならないこと」を自己分析し、それが現在の職務内容と一致しているかを確認してみましょう。適材適所でなければ、誰でもパフォーマンスは低下します。自分の特性を理解することが、問題解決の第一歩です。

仕事を改善するためにフィードバックをもらいにいっているか

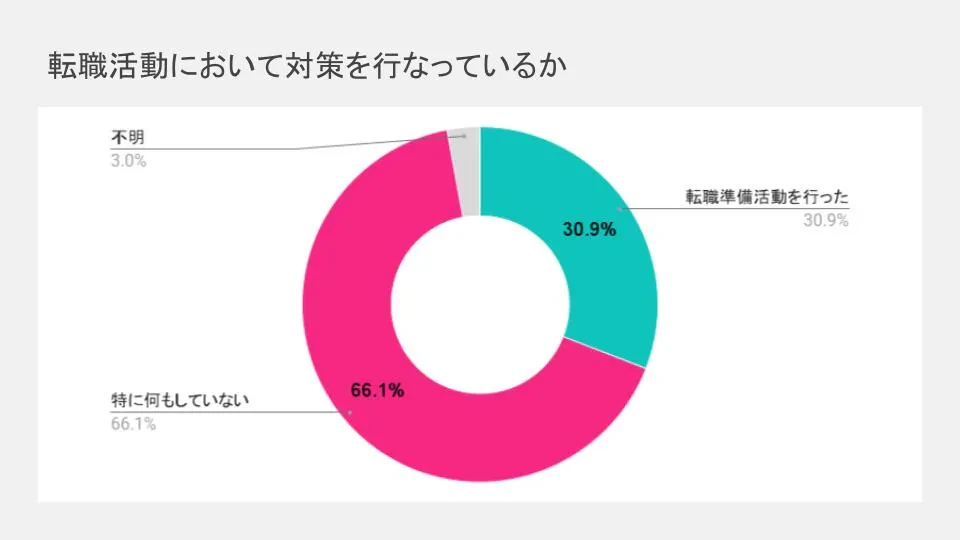

仕事の進め方に課題を感じている場合、一人で悩み続けるのではなく、上司や先輩に積極的にフィードバックを求めにいく姿勢が重要です。自分では気づけない問題点や、より効率的な方法について、経験豊富な他者からのアドバイスは非常に有益です。しかし、現状を変えるための行動を起こすのは簡単ではありません。ある調査によると、転職活動において特に対策を行っていない人は66.1%と過半数にのぼり、キャリアに関する課題意識があっても、具体的な行動に移せていない人が多いことがうかがえます。

仕事の改善も同様で、受け身の姿勢では状況は変わりません。勇気を出して「何か改善すべき点はありますか?」と問いかけることで、成長のきっかけを掴むことができるでしょう。

仕事に関する専門知識をインプットしているか

担当している業務に関する専門知識や、関連業界の最新情報が不足していると、仕事の質やスピードに影響が出ることがあります。例えば、新しいツールや法律、市場のトレンドなどを知らないままでは、最適な判断ができなかったり、非効率なやり方を続けてしまったりするかもしれません。業務時間外に少しでも関連書籍を読んだり、セミナーに参加したり、資格の勉強をしたりするなど、継続的なインプットはプロフェッショナルとして不可欠です。知識が増えれば、自信を持って仕事に取り組めるようになり、これまでとは違った視点で業務改善のアイデアが生まれることもあります。インプットの習慣が、「仕事ができない」という感覚を克服する力になるでしょう。

自分流のやり方に固執していないか

「この仕事はずっとこのやり方でやってきたから」と、自分流の仕事の進め方に固執していないでしょうか。特に、過去にその方法で成功体験があると、新しいやり方を取り入れることに抵抗を感じがちです。しかし、会社のルールや業務プロセスは、常に効率化や改善が図られています。周りの同僚がより効率的なツールや手順で仕事を進めているのに、自分だけが古い方法を続けていれば、結果的に仕事が遅くなり、「仕事ができない」と評価されてしまう可能性があります。時にはプライドが邪魔をすることもあるかもしれませんが、一度自分のやり方をリセットし、周りの優れた方法を素直に真似てみることも大切です。柔軟な姿勢が、成長の鍵となります。

比べる相手を間違っていないか

「仕事ができない」と感じてしまう大きな原因の一つに、他者との比較があります。しかし、その比較対象は適切でしょうか。例えば、入社数年のあなたが、10年以上の経験を持つベテラン社員と自分を比べて落ち込むのは、あまり意味がありません。経験年数、持っているスキル、任されている職務の難易度など、前提条件が全く異なるからです。比べるのであれば、昨日の自分や、少し先の目標となる先輩など、現実的な対象を設定することが重要です。特に、同期の中でずば抜けて優秀な「スター社員」と自分を比較し続けると、自己肯定感が下がる一方です。人は人、自分は自分と割り切り、自分の成長ペースに集中することが、精神的な安定と着実なスキルアップに繋がります。

通常どのくらいでその仕事を習得できるものなのか

今の仕事が、そもそもどのくらいの期間で一人前にこなせるようになる性質のものなのかを客観的に把握することも大切です。専門性が高く、習得に数年単位の時間がかかる業務であるにもかかわらず、数ヶ月で「自分は仕事ができない」と結論付けてしまうのは早計です。上司や先輩に、「この業務を一人で問題なく進められるようになるまで、一般的にどのくらいかかりましたか?」と尋ねてみましょう。自分が想定していたよりも長い期間が必要だとわかれば、無用な焦りや自己否定から解放されるかもしれません。自分の現在地とゴールまでの距離を正しく認識することで、現実的な目標設定ができ、日々の小さな進歩を実感しながら、前向きに業務に取り組めるようになるでしょう。

仕事を続けた方がいいケース

まだ仕事を始めたばかりで改善の余地が多くある場合

入社して間もない、あるいは新しい部署に異動してきたばかりの段階で「仕事ができない」と判断するのは、あまりにも早すぎます。新しい環境や業務に慣れるまでには、誰でも一定の時間が必要です。今はまだ、仕事の全体像が見えていなかったり、基本的なスキルが身についていなかったりする段階かもしれません。焦る気持ちはわかりますが、まずは一つ一つの業務を確実に覚えることに集中しましょう。上司や先輩からのフィードバックを素直に受け入れ、改善努力を続けることで、状況は大きく変わる可能性があります。成長の伸びしろがまだたくさん残されているうちは、もう少し今の場所で頑張ってみる価値は十分にあると言えるでしょう。

職場の人間関係に恵まれ、もっと頑張りたいと感じている場合

仕事の内容や成果に悩みがあっても、職場の人間関係が良好である場合は、安易に辞めてしまうのはもったいないかもしれません。困った時に相談できる上司や、助け合える同僚がいる環境は、働く上で非常に大きな支えとなります。たとえ今は仕事がうまくいかなくても、「この人たちのために頑張りたい」「期待に応えたい」という前向きな気持ちがあるなら、それは成長の大きな原動力になります。仕事のスキルは後からでも身につけることができますが、良好な人間関係を築ける職場は簡単に見つかるものではありません。人間関係という大切な財産を活かし、周囲のサポートを得ながらスキルアップを目指すという選択肢も検討してみましょう。

退職したとしてもやりたい仕事があるわけではない場合

現在の仕事に不満を感じ、「辞めたい」という気持ちが先行しているものの、具体的に「次に何をしたいか」というビジョンが全くない場合は、退職を一旦保留にした方が賢明です。勢いで辞めてしまうと、転職活動が長引いたり、焦りから自分に合わない会社を選んでしまったりと、後悔する可能性が高くなります。目的のない転職は、同じ悩みを繰り返すことにもなりかねません。まずは、なぜ今の仕事が嫌なのか、自分は仕事に何を求めているのか(やりがい、給与、人間関係、働き方など)をじっくり自己分析する時間が必要です。現職を続けながら、情報収集や自己分析を進め、進むべき方向性が見えてから行動しても遅くはありません。

やっぱり限界かも...仕事を辞めた方がいいかもしれないケース

あまり深く考えずに入社し、そもそものモチベーションがない場合

「なんとなく内定が出たから」「親や周りに勧められたから」といった理由で、深く考えずに入社してしまった場合、仕事に対する根本的なモチベーションが湧かないことがあります。企業の理念や事業内容に共感できず、ただ日々をやり過ごすだけになっている状態では、スキルアップへの意欲も生まれにくいでしょう。このようなケースでは、いくら努力を重ねても「仕事ができない」という状況から抜け出すのは困難かもしれません。自分が本当に情熱を注げるものは何なのか、改めてキャリアの方向性を問い直す時期に来ているサインです。モチベーションの欠如は、あなた自身の問題ではなく、単に今の仕事があなたに合っていないだけなのです。

やりがいを感じ、強みを発揮できる仕事が他にある場合

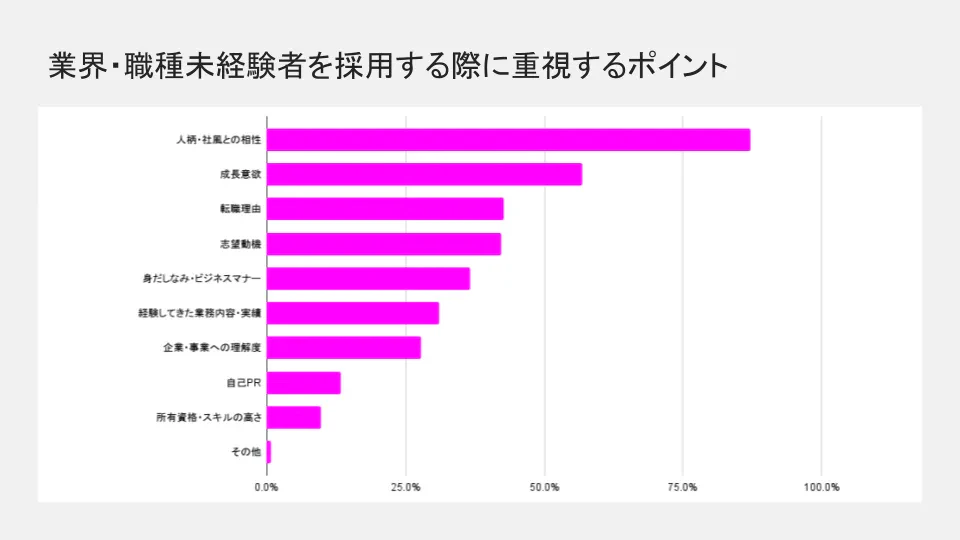

現在の仕事では自分の能力を活かせず「仕事ができない」と感じていても、他の分野に目を向けた時に、「これなら自分にもできそうだ」「この仕事にはやりがいを感じる」と思えるような仕事が存在する場合があります。もし、自分の強みを明確に理解しており、それを発揮できる具体的な職種や業界が見えているのであれば、転職は非常にポジティブな選択肢となります。未経験の分野であっても、企業側はポテンシャルを重視する傾向にあります。ある調査では、未経験者採用で最も重視されるのは「人柄・社風との相性」(87.1%)であり、次いで「成長意欲」(56.9%)と、スキル以上に個人の資質が評価されることがわかっています。

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

仕事のストレスで心身に異常をきたしている場合

「仕事ができない」というプレッシャーや過度なストレスが原因で、不眠、食欲不振、頭痛、気分の落ち込みといった心身の不調が現れている場合、それは危険なサインです。仕事のパフォーマンス以前に、あなたの健康が最も重要です。このような状態では、正常な判断を下すことも難しくなります。無理して働き続けることで、うつ病などの精神疾患につながる可能性も否定できません。まずは心療内科や精神科を受診し、専門家の診断を仰ぎましょう。必要であれば、休職制度を利用して仕事から一時的に離れ、心と体を休ませることを最優先に考えてください。健康を損なってまで、続けるべき仕事はありません。

転職する場合の注意ポイント

転職活動することを現職の人に話さないようにする

転職を決意したとしても、そのことを現職の同僚や上司に話すのは、内定を獲得し、退職の意思を正式に伝える時まで絶対に避けるべきです。転職活動中であることが社内に知れ渡ると、気まずい雰囲気になったり、引き止めにあったり、最悪の場合、業務上不利益な扱いを受けたりする可能性もゼロではありません。また、転職活動が必ずしもうまくいくとは限らず、結果的に現職に留まるという選択をすることもあります。その際に、一度「辞める」という噂が広まってしまうと、非常に居心地の悪い思いをすることになります。転職活動は、あくまで自分一人で水面下で進めるのが鉄則です。

現職を続けた状態で転職活動をする

「仕事ができない」と感じて辛い状況であっても、可能な限り現職を続けながら転職活動を行うことを強くお勧めします。先に退職してしまうと、収入が途絶えるため、経済的な不安から「早く決めなければ」と焦りが生じます。この焦りは、冷静な企業選びの妨げとなり、条件面などで妥協してしまい、結果的に満足のいかない転職に繋がるリスクを高めます。また、職務経歴に空白期間(ブランク)ができてしまうと、採用面接でその理由を説明する必要が出てきます。在職中であれば、安定した収入と精神的な余裕を持って、じっくりと自分に合った転職先を探すことができるため、より良い結果に結びつきやすくなります。

条件だけで仕事選びをしない

「仕事ができない」という現状から脱したい一心で、給与や休日、勤務地といった目先の条件だけで転職先を選んでしまうのは危険です。もちろん条件は重要ですが、それだけで決めてしまうと、入社後に「社風が合わない」「仕事内容に興味が持てない」といった新たなミスマッチが生じる可能性があります。実際に、20〜34歳の転職者のうち24.7%は賃金が減少しており、必ずしも条件が良くなるとは限りません。

参照:「令和5年雇用動向調査 転職入職者の状況/厚生労働省」

それよりも、その会社で自分の強みを活かせるか、やりがいを感じられそうか、企業のビジョンに共感できるかといった、本質的な部分を重視することが、長期的に見て満足度の高いキャリアを築く上で不可欠です。

自分の適職が何かわからない場合

キャリアアドバイザーに相談してみるのがおすすめ

「今の仕事は向いていない気がするけれど、じゃあ自分に合う仕事って何だろう?」と、自分の適職がわからず悩んでしまう人は少なくありません。一人で自己分析を試みても、客観的な視点が欠けているため、堂々巡りになりがちです。転職活動では求人サイトやハローワークの利用が主流ですが、自分に合う仕事を数多の求人から見つけるのは簡単ではありません。客観的な視点から、あなたの新たな可能性を引き出してくれます。

キャリアアドバイザーに相談するメリット

難しい自己分析を一緒にやってもらえる

キャリアアドバイザーは、キャリアに関する専門的な知見を持つプロフェッショナルです。多くの求職者との面談経験から、あなたの経歴や話の内容を深掘りし、自分では気づけなかった強みや価値観、思考のクセなどを客観的に指摘してくれます。これまでのキャリアの棚卸しを一緒に行い、「何をしている時にやりがいを感じたか」「どのような環境で力を発揮できるタイプか」といった点を明確にしていくことで、精度の高い自己分析が可能になります。このプロセスを通じて、自分に合った仕事の軸が定まり、自信を持って転職活動の次のステップに進むことができるようになります。

最新の動向を踏まえてぴったりの求人を紹介してもらえる

転職市場は常に変化しており、今どの業界が伸びているのか、どのようなスキルが求められているのかといった最新の動向を個人で把握するのは困難です。キャリアアドバイザーは、常に市場の最新情報をアップデートしており、企業の採用動向にも精通しています。あなたの自己分析の結果やキャリアプランに基づき、膨大な求人情報の中から、あなたの希望や適性にマッチする企業を厳選して紹介してくれます。一般には公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性もあり、自分一人で探すよりも効率的に、かつ質の高い選択肢を得ることができます。

企業との連絡のやりとりなど、面倒な作業をかわりにやってもらえる

在職中に転職活動を行う場合、面接の日程調整や条件交渉など、企業とのコミュニケーションに時間と手間がかかります。キャリアアドバイザーを利用すれば、こうした面倒な作業の多くを代行してもらえます。応募書類(履歴書・職務経歴書)の添削や面接対策といった選考通過率を高めるためのサポートも充実しており、万全の準備で選考に臨むことができます。さらに、給与や入社日といった、個人では交渉しにくい条件についても、あなたに代わって企業側と交渉してくれるため、より有利な条件で転職できる可能性が高まります。

特化型サービスであれば、自分のやりたい仕事や業界に特化した求人を紹介してもらえる

総合的な転職エージェントだけでなく、特定の業界や職種、あるいは「未経験者向け」「ハイクラス向け」といった特定の層に特化したサービスも存在します。もしあなたの進みたい方向性がある程度定まっているのであれば、特化型のエージェントを利用するのも非常に有効です。例えば、IT業界に転職したいならIT専門、営業職に就きたいなら営業職専門のエージェントといった形です。その分野に精通したキャリアアドバイザーから、より専門的で深い情報提供やアドバイスが受けられ、業界内の人脈を活かした独自の求人を紹介してもらえる可能性も高まります。

未経験から新しい仕事に挑戦したい場合はZキャリア

「仕事ができない」と感じる現状を打破し、心機一転、未経験の分野で新しいキャリアをスタートさせたいと考えているなら、「Zキャリア」が力になります。Zキャリアは、学歴や職歴に自信がない方でも、未経験から正社員就職を目指せるよう特化した転職サポートサービスです。これまでの経歴で判断するのではなく、あなたのポテンシャルや意欲を重視し、研修制度が充実した企業や、人柄を評価してくれる企業の求人を多数紹介しています。実際にZキャリアを利用して未経験職種に転職した方は、平均年収が約54万円アップしたという実績もあり、キャリアチェンジと収入アップの両方を実現する可能性があります。

キャリアアドバイザーがマンツーマンであなたの悩みに寄り添い、適職探しから内定獲得までを徹底的にサポートします。

まとめ

「仕事ができない」と感じてしまうことは、誰にでも起こりうる感情です。しかし、その原因は個人の能力不足だけではなく、職種とのミスマッチや、業務への慣れの不足など、様々な要因が考えられます。

まずは、自分の得意なことや特性を再認識し、今の仕事がそれに合っているかを客観的に見つめ直すことが重要です。上司や先輩からのフィードバックを積極的に求めたり、専門知識のインプットを継続したりすることで、改善できる余地は大いにあります。

もし、職場の人間関係に恵まれていたり、まだ仕事を始めたばかりで改善の余地が多くある場合は、もう少し今の仕事を続けてみる価値はあります。しかし、仕事のストレスで心身に異常をきたしている場合や、自分の強みややりがいを発揮できる仕事が他にある場合は、転職を真剣に検討すべきでしょう。

転職を決意した場合も、現職を続けながら慎重に進め、目先の条件だけでなく、長期的な視点で自分に合った仕事を選ぶことが大切です。もし、自分の適職が何かわからない場合は、キャリアアドバイザーに相談することで、客観的な視点からあなたの可能性を引き出し、ぴったりの求人を紹介してもらえるでしょう。

「仕事ができない」という悩みを一人で抱え込まず、この記事を参考に、あなたのキャリアの次の一歩を踏み出すためのヒントを見つけてください。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)