保育士の不安を解消!現場で直面する悩みと解決策

保育士として働くことに興味があるけれど、実際の現場ではどのような不安や悩みが待ち受けているのでしょうか。この記事では、新卒保育士やブランクがある方が感じやすい不安と、それを乗り越えるための具体的な解決策をご紹介します。保育の現場で充実したキャリアを歩むためのヒントが見つかるはずです。

保育士が抱える不安とは?よくある悩みを徹底解説

保育士として働く中では、様々な不安や悩みに直面することがあります。子どもとの接し方がわからない、先輩保育士との関係がうまくいかない、保護者対応に自信がないなど、多くの保育士が悩みを抱えています。

特に未経験や経験の浅い保育士にとって、「自分は保育士として適切に職務を果たせているだろうか」という不安は大きいものです。子どもの発達をしっかりサポートできているか、保護者からの信頼を得られているか、職場での人間関係は良好かなど、様々な面で不安を感じることがあります。

しかし、このような不安は多くの保育士が共通して抱えるものです。一人で抱え込まず、周囲に相談したり、適切な対処法を知ることで、不安は徐々に解消していくものです。

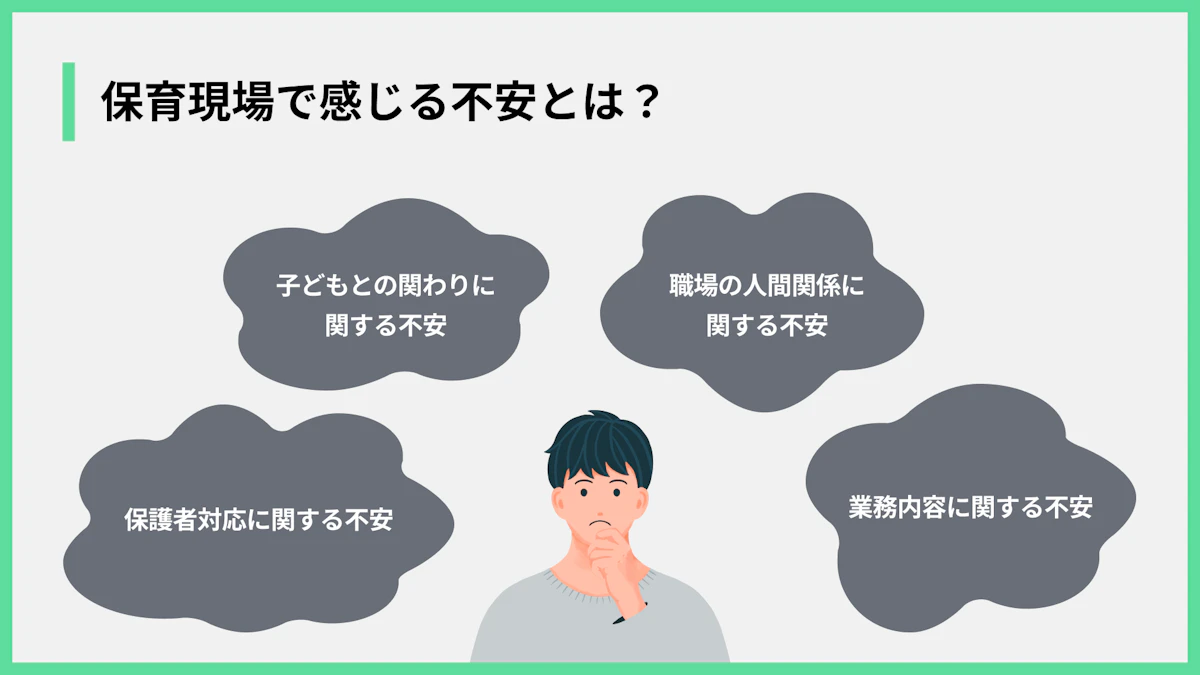

保育現場で感じる不安の種類

保育現場で感じる不安は、主に以下の4つのカテゴリーに分けられます。

1. 子どもとの関わりに関する不安

- 子どもの発達に合わせた関わり方がわからない

- 子どもが言うことを聞かない場面での対応

- 泣き止まない子どもへの接し方

- けんかやトラブルが起きたときの仲裁方法

2. 職場の人間関係に関する不安

- 先輩保育士とのコミュニケーション

- 保育方針の違いによる摩擦

- チームでの連携や情報共有

- 上司からの評価や指導

3. 保護者対応に関する不安

- 保護者への子どもの様子の伝え方

- クレームや要望への対応

- 連絡帳の書き方

- 保護者会や個人面談での対応

4. 業務内容に関する不安

- 保育計画の立て方

- 日々の記録の書き方

- 行事の準備や運営

- 安全管理や衛生管理

これらの不安は、経験を積むことで徐々に軽減していくものですが、適切な知識や対処法を知ることで、より早く解消することができます。

参考リンク(外部サービス):保育士をやっていて大変なこと10選!子どもの年齢別や役職別のエピソードも紹介 - WEL-KIDS PRESS(ウェルプレ)

不安を感じるのは責任感の表れ

保育の仕事で不安を感じるのは、むしろ責任感の表れであり、良い保育士になるための第一歩です。子どもの成長や安全に対する強い責任感を持っているからこそ、「もっと良い保育ができないか」「この対応で良かったのか」と自問自答するのです。

不安を感じることは、自分の保育を見直し、向上させるきっかけにもなります。完璧を目指すのではなく、日々の小さな成長や気づきを大切にしながら、自分の保育スタイルを確立していくことが大切です。

また、不安を感じたときは、それを前向きに捉え直すマインドセットも重要です。「不安だから学ぼう」「不安だからこそ丁寧に取り組もう」という姿勢で臨むことで、不安が自信に変わっていくでしょう。

子どもとの関わりで感じる不安と解決策

保育士にとって、子どもとの関わりは仕事の中心です。しかし、子どもの発達段階や個性に合わせた対応は簡単ではなく、多くの保育士が不安に感じる部分でもあります。

子どもとの関わりで不安を感じる典型的な場面としては、以下のようなものがあります。

- 泣き止まない赤ちゃんへの対応

- 言うことを聞かない子どもへの対応

- 集団活動に参加しない子どもへの声かけ

- けんかやトラブルが起きたときの仲裁

- 特別な配慮が必要な子どもへの接し方

これらの場面では、子どもの発達段階や個性を理解し、一人ひとりに合った対応をすることが重要です。また、焦らず、冷静に対応することも大切です。

子どもの行動や反応に不安を感じるとき

子どもが泣き止まない、言うことを聞かない、興味を示さないなど、予想外の反応に戸惑うことは多くあります。そんなとき、まず大切なのは「子どもの行動には必ず理由がある」ということを理解することです。

例えば、泣き止まない場合は、空腹、睡眠不足、体調不良、不安感などが考えられます。言うことを聞かない場合は、指示が理解できていない、別のことに興味がある、自己主張の表れなどが背景にあるかもしれません。

対処法としては、以下のようなアプローチが効果的です。

子どもの気持ちに寄り添う:まずは「どうしたの?」と声をかけ、子どもの気持ちを受け止める姿勢を示します。

原因を探る:泣いている理由、言うことを聞かない理由を考え、適切な対応を取ります。

選択肢を与える:「これとこれ、どちらがいい?」など、子どもに選択肢を与えることで、自主性を育みながら行動を促します。

肯定的な言葉かけを心がける:「〜してはダメ」ではなく「〜しようね」という肯定的な声かけを心がけます。

一貫した対応を心がける:場面や気分によって対応が変わると、子どもは混乱します。一貫した対応を心掛けましょう。

- 叱るのではなく、なぜそうしたいのか理由を聞く

- 子どもの目線に立って話す

- シンプルでわかりやすい言葉で伝える

- 肯定的な表現を使う(「走らないで」→「歩こうね」)

- 子どもの気持ちを認めてから伝える

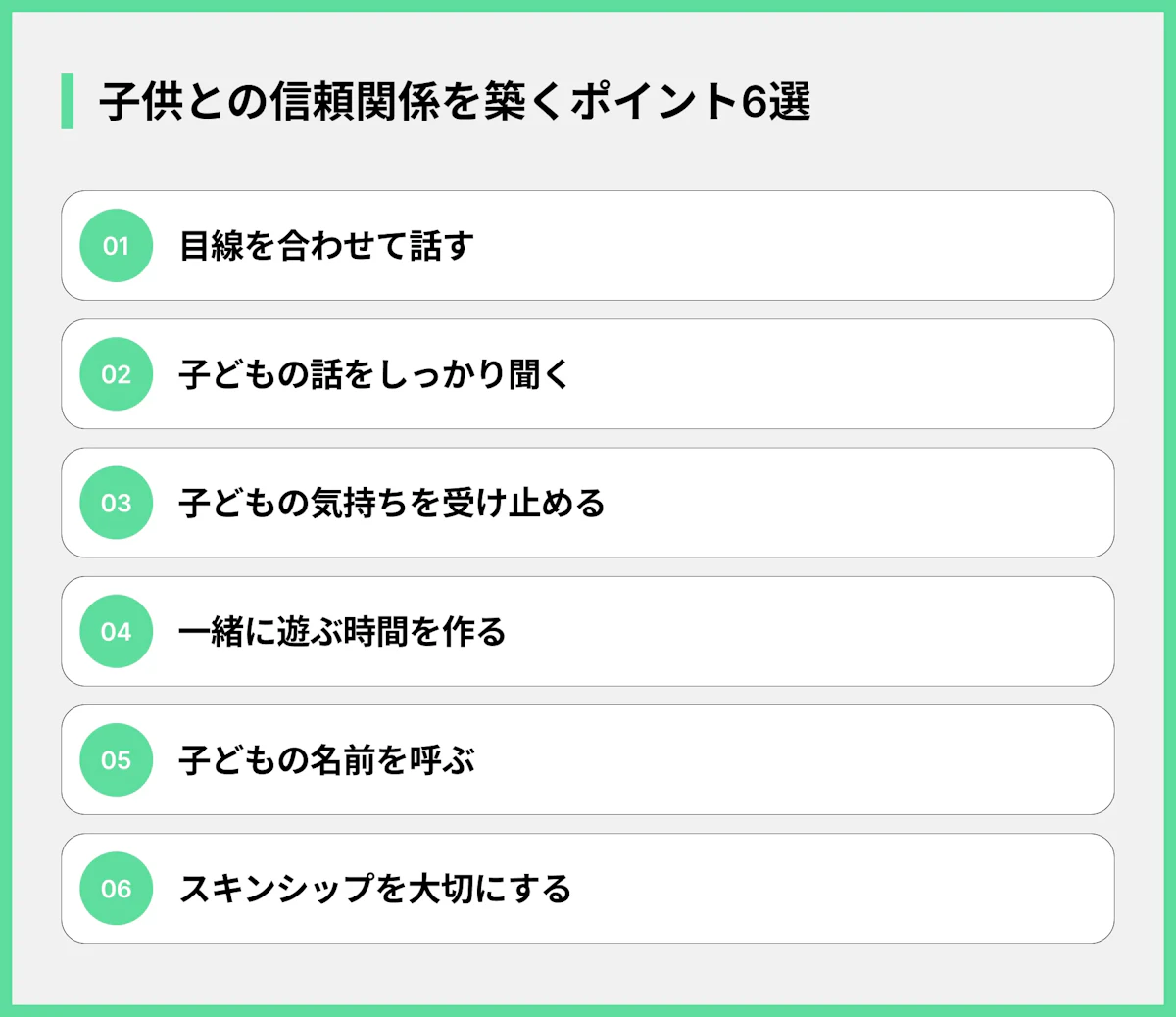

子どもとの信頼関係を築くコツ

子どもとの関わりで不安を感じる根本的な解決策は、信頼関係を築くことです。子どもが保育士を信頼していれば、指示にも従いやすくなり、コミュニケーションもスムーズになります。

信頼関係を築くためのコツは以下の通りです。

目線を合わせて話す:子どもの目線の高さまでしゃがんで話すことで、親近感が生まれます。

子どもの話をしっかり聞く:急かさず、子どもの話に耳を傾けることで、「自分の話を大切にしてくれている」という安心感を与えます。

子どもの気持ちを受け止める:「悲しかったね」「嬉しかったね」と、子どもの感情を言葉にして返してあげることで、感情の整理を手伝います。

一緒に遊ぶ時間を作る:遊びを通じて信頼関係を築くことが、保育の基本です。

子どもの名前を呼ぶ:名前を呼ばれると、子どもは自分が認められていると感じます。

スキンシップを大切にする:年齢に応じたスキンシップは、安心感を与えます。

これらの方法を日常の保育に取り入れることで、子どもとの信頼関係が徐々に築かれていきます。信頼関係ができると、子どもも素直に自分の気持ちを表現するようになり、保育士も子どもの気持ちを理解しやすくなるでしょう。

職場での人間関係の悩みと対処法

保育の仕事は、子どもとの関わりだけでなく、同僚や上司との協力が不可欠です。チームワークが重要な職場だからこそ、人間関係の悩みも生じやすいのが現実です。

保育現場でよくある人間関係の悩みには、以下のようなものがあります。

- 先輩保育士の指導方法に馴染めない

- 保育方針や子どもへの対応で意見が合わない

- 業務分担が不公平に感じる

- コミュニケーション不足による行き違い

- 世代間のギャップによる価値観の相違

これらの悩みは、適切なコミュニケーションと相互理解によって解決できることが多いです。

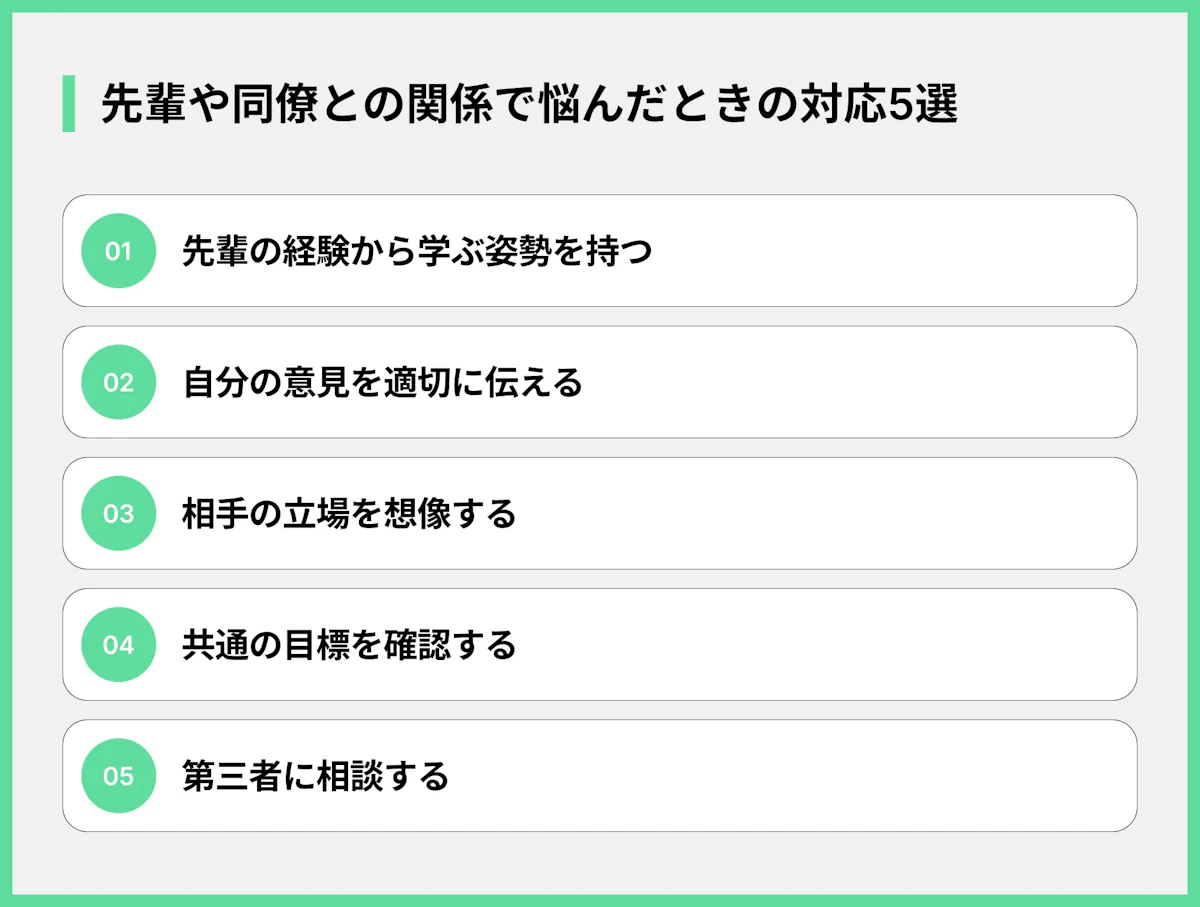

先輩や同僚との関係で悩んだとき

先輩保育士や同僚との関係で悩むことは、特に新卒や転職して間もない保育士に多く見られます。そんなときの対応としては、以下のようなアプローチが効果的です。

先輩の経験から学ぶ姿勢を持つ:先輩保育士の指導方法に違和感を覚えることがあっても、まずはその背景にある経験や考え方を理解しようとする姿勢が大切です。

自分の意見を適切に伝える:意見の違いがある場合は、「否定」ではなく「提案」の形で自分の考えを伝えると受け入れられやすくなります。

相手の立場を想像する:相手がなぜそのような言動をするのか、その背景を想像することで、理解が深まります。

共通の目標を確認する:「子どもの最善の利益」という共通の目標に立ち返ることで、対立が和らぐことがあります。

第三者に相談する:一人で抱え込まず、園長や主任など第三者に相談することで、客観的な視点からアドバイスを得られます。

また、指導を受ける際のコツとしては、「メモを取る」「質問する」「実践して報告する」という流れを心がけると、先輩との関係が円滑になります。

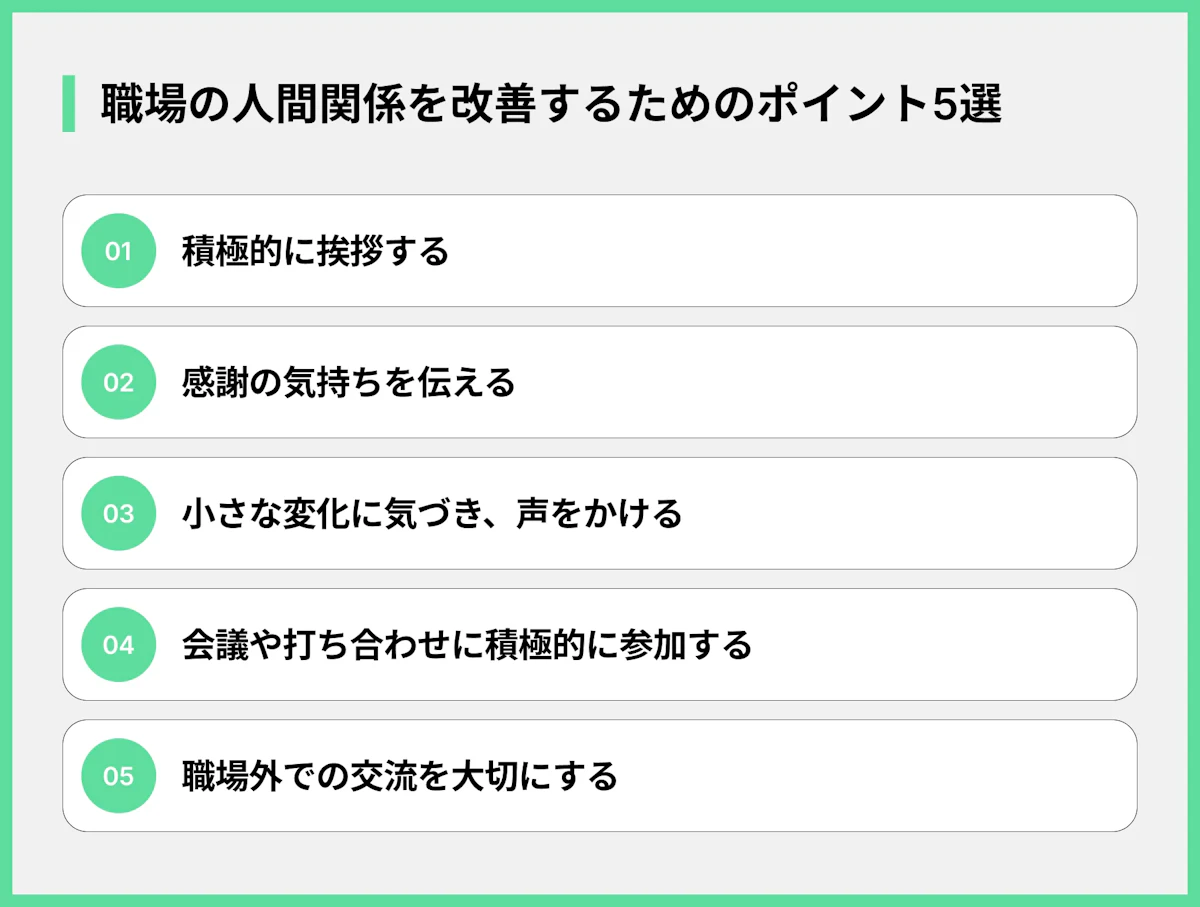

職場の人間関係を改善するための工夫

職場の人間関係を全体的に改善するためには、日々のコミュニケーションを大切にすることが重要です。以下のような工夫を取り入れてみましょう。

積極的に挨拶する:毎日の「おはようございます」「お疲れ様でした」という挨拶が、良好な人間関係の基盤になります。

感謝の気持ちを伝える:「ありがとうございます」の一言が、職場の雰囲気を明るくします。

小さな変化に気づき、声をかける:「新しい髪型ですね」「元気がないように見えますが大丈夫ですか」など、相手への関心を示す言葉がけが関係を深めます。

会議や打ち合わせに積極的に参加する:意見を述べたり、質問したりすることで、存在感をアピールできます。

職場外での交流を大切にする:食事会や研修旅行などを通じて、仕事以外の一面を知ることで理解が深まります。

これらの工夫を継続することで、職場の人間関係は徐々に改善していきます。一朝一夕で変わるものではありませんが、小さな積み重ねが大きな変化をもたらします。

保護者対応に不安を感じるときの対処法

保護者対応は、多くの保育士が不安を感じる場面の一つです。子どもの様子を適切に伝えること、保護者からの要望や質問に応えること、時にはクレームに対応することなど、コミュニケーション能力が試されます。

保護者対応で不安を感じる典型的な場面としては、以下のようなものがあります。

- 連絡帳やお便りの書き方

- 登降園時の短時間での情報共有

- 保護者からの質問やクレームへの対応

- 保護者会や個人面談での対応

- 保護者との価値観の違いによる摩擦

これらの場面で適切に対応するためには、コミュニケーションスキルを高めるとともに、園の方針を理解し、チームで対応することが重要です。

保護者からの質問や要望への対応方法

保護者からの質問や要望に適切に応えるためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは聴く姿勢を示す:保護者の話を最後まで聴き、「お気持ちはよくわかります」と共感の言葉を伝えます。

明確で具体的に回答する:曖昧な返答は不信感を招くため、できるだけ具体的に回答します。わからないことは「確認して改めてお伝えします」と正直に伝えましょう。

園の方針を伝える:個人の判断ではなく、園の方針に基づいた回答をすることで、一貫性のある対応ができます。

解決策を提示する:問題点の指摘だけでなく、「このようにしていきたいと思います」と解決策を伝えることが大切です。

フォローアップを忘れない:「その後いかがですか」と声をかけることで、継続的なケアの姿勢を示します。

特に難しい要望やクレームに対しては、一人で抱え込まず、園長や主任に報告・相談し、チームで対応することが重要です。

- その場しのぎの曖昧な返答をする

- 園の方針を確認せずに個人の判断で約束する

- 保護者の話を遮る

- 問題を他の保育士や子どものせいにする

- 感情的になる

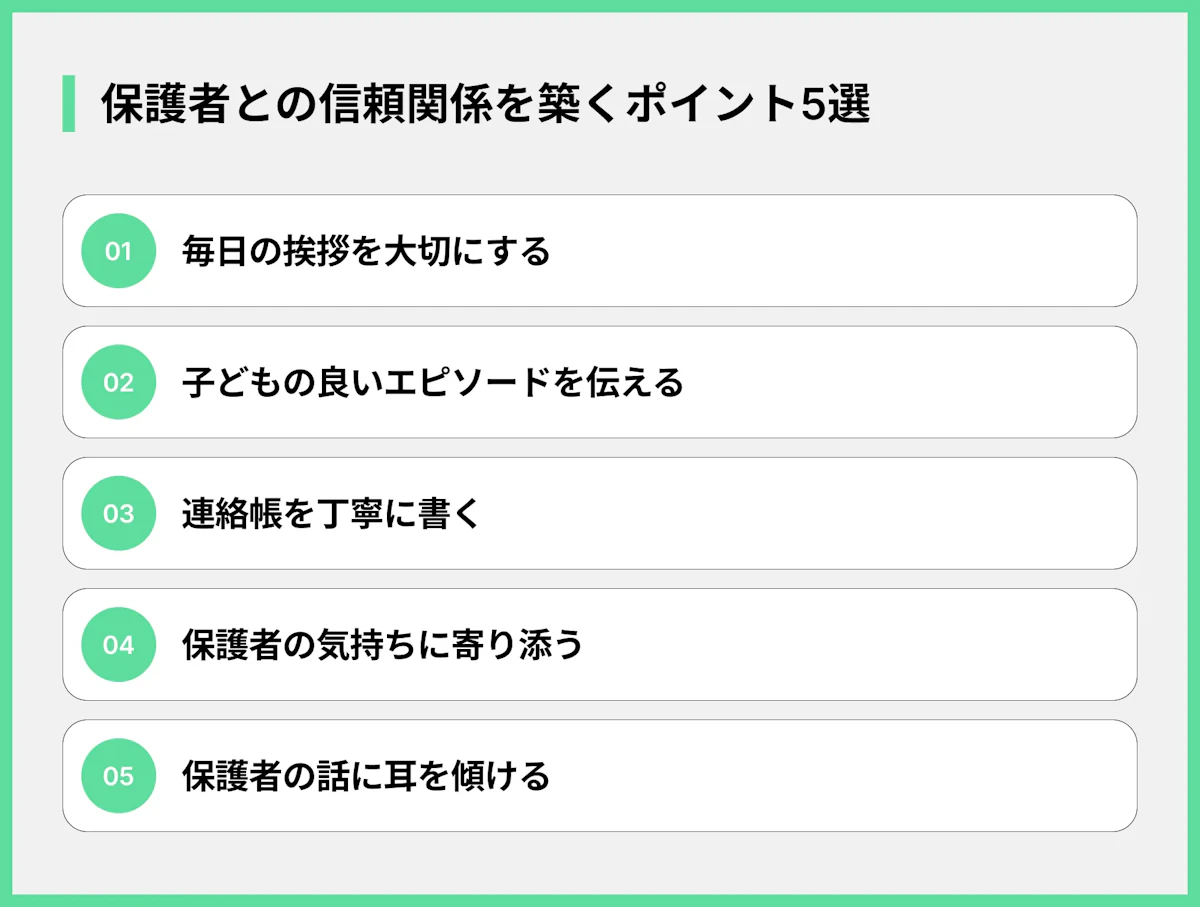

保護者との信頼関係を築くポイント

保護者との信頼関係を築くことは、日々のコミュニケーションの積み重ねです。以下のポイントを意識して実践してみましょう。

毎日の挨拶を大切にする:「おはようございます」「お疲れ様でした」の挨拶を笑顔で行います。

子どもの良いエピソードを伝える:「今日はブロックで素敵な作品を作りましたよ」など、子どもの成長や頑張りを具体的に伝えます。

連絡帳を丁寧に書く:子どもの様子を具体的に、ポジティブな表現で伝えます。

保護者の気持ちに寄り添う:「仕事と育児の両立は大変ですよね」など、保護者の立場を理解する言葉をかけます。

保護者の話に耳を傾ける:家庭での様子や保護者の考えを聞くことで、子どもへの理解が深まります。

これらの取り組みを通じて、保護者との間に信頼関係が築かれていくと、互いに協力して子どもの成長を支えることができるようになります。

新卒保育士が抱える不安とそれを乗り越える方法

保育の専門教育を受けて現場に出たばかりの新卒保育士は、理想と現実のギャップに戸惑うことが多いものです。「学校で学んだことと現場は違う」「自分にはできない」という不安を抱えるのは自然なことです。

新卒保育士がよく抱える不安としては、以下のようなものがあります。

- 実践的なスキル不足への不安

- 子どもや保護者との関わり方への不安

- 職場での人間関係構築への不安

- 業務の多さや複雑さへの不安

- 自己成長やキャリアへの不安

これらの不安は、経験を積むことで徐々に解消していくものですが、適切なサポートや考え方を知ることで、より早く乗り越えることができます。

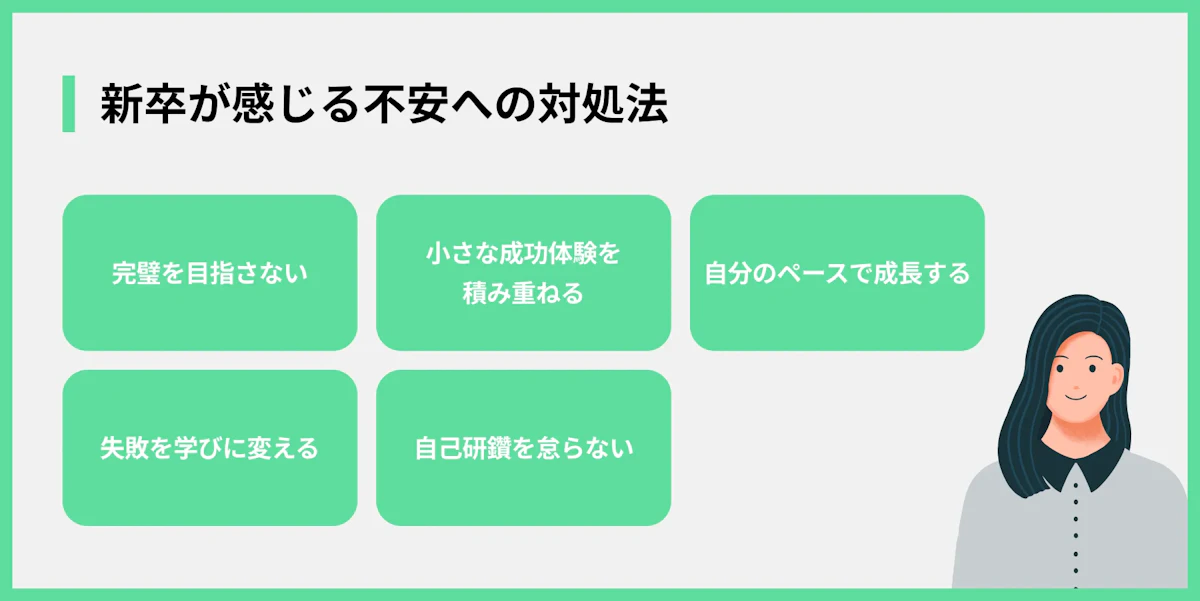

新卒で感じる「できない」という不安

新卒保育士がよく感じる「自分にはできない」という不安は、誰もが通る道です。この不安を乗り越えるためには、以下のような考え方が役立ちます。

完璧を目指さない:最初から完璧な保育士はいません。失敗も成長の糧と捉え、少しずつ成長していく姿勢が大切です。

小さな成功体験を積み重ねる:「今日は上手く絵本が読めた」「子どもが笑顔になった」など、小さな成功体験に目を向けましょう。

自分のペースで成長する:他の保育士と比較せず、自分自身の成長に目を向けることが大切です。

失敗を学びに変える:失敗したら「次はこうしよう」と改善点を考え、前向きに捉えましょう。

自己研鑽を怠らない:書籍や研修などで学び続けることで、自信につながります。

特に大切なのは、「保育士として成長するのには時間がかかる」ということを理解し、焦らずに一歩一歩進んでいく姿勢です。1年目、2年目、3年目と経験を積むにつれて、できることは確実に増えていきます。

先輩や上司に相談するコツ

新卒保育士にとって、先輩や上司は心強いサポーターです。しかし、「忙しそうで声をかけづらい」「質問することで評価が下がるのでは」と不安に感じることもあるでしょう。適切に相談するためのコツは以下の通りです。

適切なタイミングを選ぶ:子どもが少ない時間や休憩時間など、余裕のあるタイミングを選びましょう。

質問の内容を整理する:「何について」「どこまで知りたいのか」を明確にしておくと、効率的に相談できます。

メモを取る習慣をつける:アドバイスをメモすることで、同じ質問を繰り返すことを避けられます。

相談後のフォローを忘れない:「アドバイスありがとうございました。実践してみます」と感謝の言葉を伝え、実践後は「こうしてみました」と報告しましょう。

複数の先輩に相談する:様々な視点からアドバイスを得ることで、自分に合った方法を見つけられます。

先輩や上司への相談は、単なる情報収集ではなく、信頼関係を築く機会でもあります。積極的に質問し、学ぶ姿勢を示すことで、より良い関係を構築できるでしょう。

ブランクがある保育士が復帰する際の不安解消法

一度保育の現場を離れ、再び復帰する際には、様々な不安がつきものです。「保育の方法が変わっているのでは」「ブランクがあるため知識やスキルが不足しているのでは」といった不安は、多くのブランク復帰組が感じるものです。

ブランク復帰時によく感じる不安としては、以下のようなものがあります。

- 最新の保育情報や制度への不安

- スキルの低下への不安

- 新しい職場環境への適応不安

- 体力面での不安

- 仕事と家庭の両立への不安

これらの不安は、適切な準備と心構えによって軽減することができます。

ブランクによる知識やスキルの不安を解消する方法

ブランクによる知識やスキルの不安を解消するためには、以下のような方法が効果的です。

最新の保育情報を収集する:書籍や専門誌、インターネットなどで最新の保育情報を収集します。特に保育指針の改定、ICT化の動向などは押さえておきましょう。

基本的なスキルを復習する:手遊びや絵本の読み聞かせなど、基本的なスキルを復習しておくと安心です。

研修やセミナーに参加する:復帰前に研修やセミナーに参加することで、知識を更新できます。

保育士仲間とのネットワークを活用する:元同僚や保育士仲間から情報を得ることで、現場の実情を知ることができます。

部分的な経験から始める:いきなりフルタイムではなく、パートタイムや代替保育士など、部分的な経験から始めることも一つの方法です。

特に「自分のペースで徐々に慣れていく」という姿勢が大切です。無理に以前と同じペースを目指すのではなく、段階的に業務に慣れていく方法を選びましょう。

復帰に向けた心構えと準備

保育現場に復帰する際の心構えや準備として、以下のポイントが重要です。

自己分析をする:ブランク期間に得た経験や視点を整理し、保育に活かせる点を考えます。例えば、出産・育児を経験した方は、保護者の気持ちをより理解できるようになっているでしょう。

体力作りを心がける:保育は体力勝負の面もあります。日常生活の中で少しずつ体力をつけておくと良いでしょう。

復帰後の生活リズムをシミュレーションする:特に家庭との両立を考える場合、起床時間、通勤時間、家事の分担などをあらかじめ考えておくことが大切です。

周囲のサポートを確保する:家族や友人など、周囲のサポートを得られるよう、事前に相談しておきましょう。

柔軟な姿勢を持つ:「以前はこうだった」という固定観念を持たず、新しい環境や方法に柔軟に適応する姿勢が大切です。

復帰後も、「一度にすべてを完璧にこなそう」とするのではなく、優先順位をつけて少しずつ慣れていくことが大切です。周囲の理解とサポートを得ながら、自分のペースで復帰していきましょう。

保育の仕事を続けるか迷ったときの考え方

保育士として働く中で、「この仕事を続けるべきか」と迷うことは少なくありません。特に、体力的・精神的な負担を感じたとき、給与面での不満があるとき、職場環境に問題があるときなどに、この迷いは強くなります。

保育士の仕事を続けるか迷う典型的な理由としては、以下のようなものがあります。

- 体力的・精神的な負担の大きさ

- 給与や処遇への不満

- 職場の人間関係の問題

- キャリアアップへの不安

- 仕事と私生活のバランスの難しさ

このような迷いを感じたときは、自分自身の価値観や優先順位を見つめ直し、冷静に判断することが大切です。

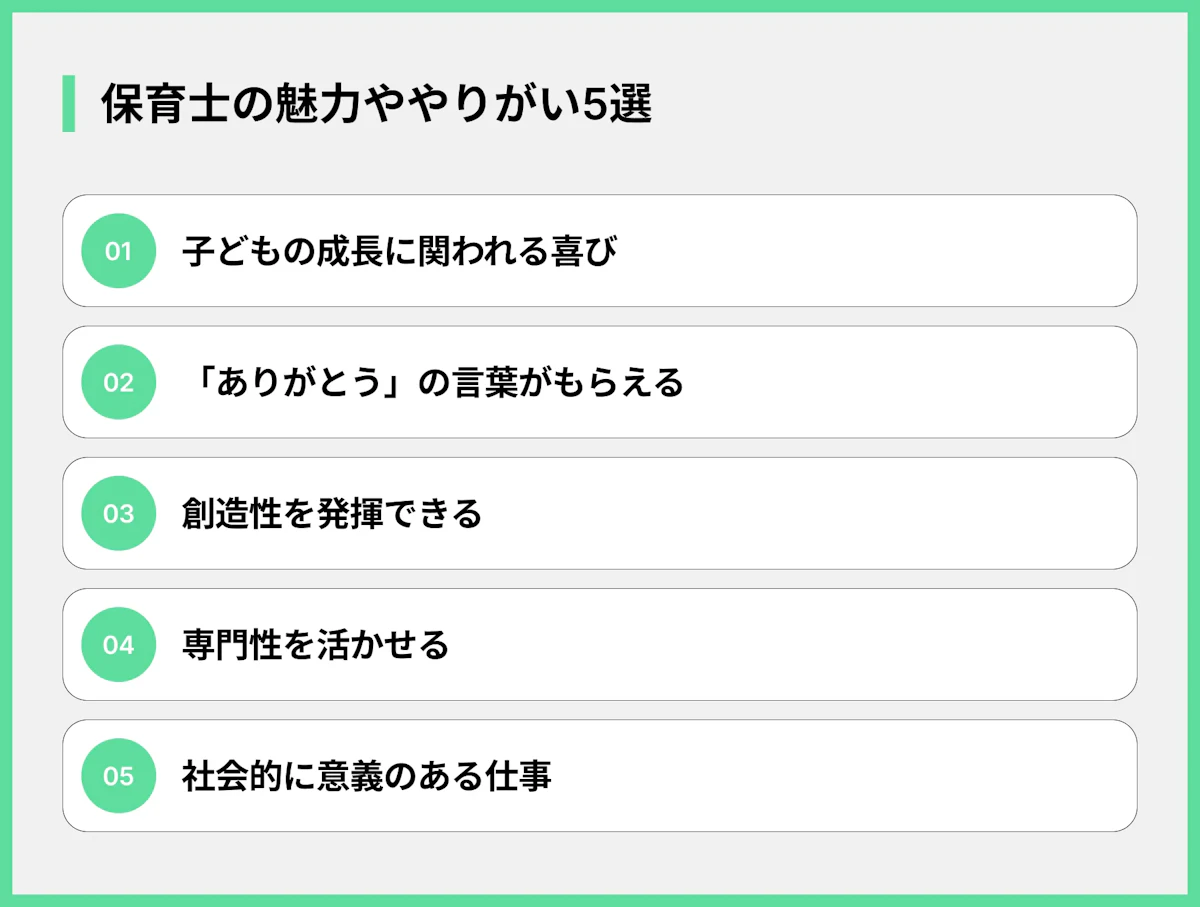

保育士の仕事の魅力ややりがい

保育士の仕事を続けるか迷ったときは、まずこの仕事の魅力ややりがいを改めて考えてみることが大切です。保育士の仕事には、他の職業にはない独自の魅力があります。

子どもの成長に関われる喜び:日々の関わりの中で、子どもの成長や変化を間近で見られることは、何ものにも代え難い喜びです。

「ありがとう」の言葉がもらえる:子どもや保護者から直接「ありがとう」と言われる機会が多いのも、保育士の特権です。

創造性を発揮できる:製作活動や行事の企画など、自分のアイデアや創造性を活かせる場面が多くあります。

専門性を活かせる:子どもの発達や心理について学んだ専門知識を、日々の保育に活かすことができます。

社会的に意義のある仕事:次世代を担う子どもたちの成長をサポートする仕事は、社会的に非常に意義があります。

これらの魅力ややりがいは、日々の忙しさや疲れの中で見失いがちですが、保育士としての原点を思い出す大切な要素です。

別の選択肢を考えるときのポイント

それでも保育士として働き続けることに迷いがある場合は、以下のポイントを整理して考えてみると良いでしょう。

何が不満や不安の原因なのか:給与、職場環境、業務内容、将来性など、具体的に何が問題なのかを明確にします。

現在の職場を変えることで解決するか:不満や不安が職場環境に起因している場合は、転職することで解決する可能性があります。

自分の価値観や優先順位を整理する:仕事のやりがい、収入、ワークライフバランス、将来性など、何をもっとも重視するかを考えます。

保育士の資格・経験を活かせる職種を探る:保育士の資格や経験は、児童館職員、子育て支援員、企業内保育所スタッフなど、様々な職種で活かせます。

長期的なキャリアプランを考える:5年後、10年後の自分のキャリアをイメージし、そこに向かうための選択をします。

転職を考える際は、「逃げ出す」という消極的な気持ちではなく、「より自分に合った環境を探す」という前向きな姿勢で臨むことが大切です。また、すぐに決断するのではなく、十分な情報収集と自己分析を行った上で判断することをお勧めします。

保育士の不安を解消して働きやすい環境を見つけるには

保育士として不安なく働くためには、自分に合った職場環境を見つけることが非常に重要です。どんなに保育の知識やスキルがあっても、職場環境が合わなければ、十分に力を発揮することはできません。

保育士の職場選びで重視すべきポイントとしては、以下のようなものがあります。

- 保育方針や理念が自分の考えと合うか

- 人員配置や業務量は適切か

- 研修や成長の機会があるか

- 人間関係は良好か

- 給与や福利厚生は充実しているか

- 通勤時間や勤務時間は自分の生活スタイルに合うか

これらのポイントを踏まえて、自分に合った職場を見つけることで、保育士としての不安は大きく軽減します。

働きやすい保育現場の特徴

保育士が働きやすいと感じる職場環境には、いくつかの共通点があります。自分に合った環境を探す際の参考にしてください。

風通しの良い組織文化:意見や提案が言いやすく、互いに助け合う雰囲気がある職場は、精神的な負担が少なく働きやすいです。

適切な人員配置:子どもの人数に対して十分な保育士がいることで、一人あたりの負担が軽減され、質の高い保育が可能になります。

研修制度の充実:定期的な研修や勉強会があることで、スキルアップや自己成長ができる環境は、モチベーションの維持につながります。

福利厚生の充実:休暇が取りやすい、残業が少ない、産休・育休制度が整っているなど、ワークライフバランスを大切にする職場は長く働き続けられます。

ICT化の推進:連絡帳のデジタル化や業務効率化ツールの導入など、ICT化が進んでいる職場は、業務負担が軽減される傾向にあります。

保護者との良好な関係構築:保護者との関係が良好な職場では、保育士の心理的な負担が少なく、子どもたちにも良い影響があります。

キャリアパスの明確化:将来のキャリアパスが明確に示されている職場では、目標を持って働くことができます。

これらの特徴が多く当てはまる職場は、保育士が長く働き続けられる環境であると言えるでしょう。

- 見学時に保育士同士の会話や雰囲気を観察する

- 面接時に研修制度や福利厚生について質問する

- 現場の保育士の定着率や平均勤続年数を確認する

- 残業時間や休暇取得状況について具体的に聞く

- 保育理念や方針が明確に示されているか確認する

自分に合った職場を見つけるためのステップ

自分に合った保育の職場を見つけるためには、以下のようなステップを踏むことをお勧めします。

自己分析をする:自分の強み・弱み、価値観、働き方の希望などを整理し、どのような環境が自分に合うのかを明確にします。

情報収集をする:求人サイトや口コミ、知人の紹介などを通じて、様々な保育施設の情報を集めます。

職場見学をする:可能であれば、実際に職場を見学し、保育の様子や職場の雰囲気を直接確認します。

面接で質問する:面接は採用側が応募者を見る場であると同時に、応募者が職場を見る場でもあります。業務内容や職場環境について積極的に質問しましょう。

複数の選択肢を比較する:一つの選択肢にこだわらず、複数の職場を比較検討することで、より自分に合った環境を見つけられます。

保育士の不安や悩みは環境によって大きく変わります。自分に合った職場で働くことで、不安は自信に変わっていきます。Zキャリアのエージェントでは、あなたの希望や価値観に合った保育の職場を見つけるサポートをしています。一人で悩まず、まずは気軽にZキャリアのエージェントに相談してみましょう。

保育士としての道は決して平坦ではありませんが、子どもたちの成長を支える喜びは何ものにも代え難いものです。不安を感じることがあっても、それを乗り越えるための方法を知り、適切な環境で働くことで、あなたの保育士としてのキャリアはより充実したものになるでしょう。Zキャリアは、そんなあなたの第一歩を応援します。

.png?w=640&h=360&fit=crop&fm=jpg&q=75)

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)