- 保育士を辞めたいよくある理由

- 保育士の向き不向きの特徴

- 辞めるタイミングと辞め方

- 保育士を辞めた後に就ける仕事

保育士を辞めたいよくある理由

保育士は想像以上に大変な仕事で、辞めたいと感じる人もいます。辞めたいと感じる理由を見ていきましょう。

- 職場の人間関係

- 仕事量と給料のバランスが保たれていない

- 体力がもたない

- 保育活動外の雑務が多い

職場の人間関係

保育士を辞めた理由で最も多いのが、職場の人間関係です。保育の仕事はチームワークで成り立っているため、人間関係の善し悪しが仕事の満足度やストレスに直結します。

また、保育の業務は線引きが難しく、一緒に働くメンバーによっては、仕事を多く任され、不公平を感じる場合もあるでしょう。

人間関係の問題は園内だけでなく、保護者との間にも起こる場合もあります。保育士をしていると、過剰な要求やクレームをしてくる方への対応が必要になるケースもあります。

自分の行動だけでは改善することが難しい、人間関係の問題は、多くの保育士がストレスに感じる場合が多いです。

参照:「令和4年度東京都保育士実態調査結果(結果の概要)/東京都福祉局」

仕事量と給料のバランスが保たれていない

保育士の給料が仕事内容に見合っていないと感じる人は多くいます。保育士は子どもの命を預かるため、常に緊張感を持って取り組む必要がある、責任の重たい仕事です。それにもかかわらず、保育士の給料は低賃金である場合が多いです。

また、イベント前などには残業や持ち帰りの仕事が多く、その業務に給料が発生しないこともあるでしょう。

好きな仕事でも、それに見合った給料をもらえないことは、努力が報われないと感じモチベーション低下に繋がるリスクがあります。

体力がもたない

子どもを相手にする仕事は、想像以上に体力を必要とします。

保育士は座って行う業務が少なく、1日中立ち仕事をしたり、子どもたちとあそぶために走り回ったりしなければなりません。また、乳幼児には、おんぶや抱っこが必須です。それにより、腰痛や肩こりといった負担がかかり、腱鞘炎などの身体的負担のリスクも高まります。

さらに、精神的な負担で体力を奪われる場合もあります。子どもは予測不能な行動をとる場合が多く、自分が思い描くように保育を進められず、疲れに繋がります。

身体的にも精神的にも厳しい環境で働く保育士は、体力の限界を感じ、退職を考えることもあります。

保育活動以外の雑務が多い

保育士の仕事は雑務も多くあり、この雑務が保育士の労働環境を厳しくしている要因の1つです。

保育士は通常業務が溜まる一方で、雑務を時間外や限られた時間の中でこなさなければならない場合があります。保育と並行して雑務を行うのは、非常に大変です。

子どもとの関わりが好きで保育士をしていても、この雑務の多さに疲れやストレスを感じている場合があります。

保育士の仕事が向いている人の特徴

保育士は大変な仕事ではありますが、向いている人もいます。どんな人が保育士に向いているのか見ていきましょう。

- 子どもに関わることが好きな人

- 忍耐力がある人

- 観察力がある人

- 自分の健康管理ができる人

子どもに関わることが好きな人

保育士をする上で、子どもと関わることが好きだという気持ちは1番大切です。

子どもとの関わりは大変な場面が多いですが、子どもたちと長時間過ごし、成長を見とどけられる、かけがえのない仕事です。日々の小さな変化や成長を子どもたちとともに喜べる環境は、仕事のやりがいを大きく感じます。

また、子どもと関わるのが好きな気持ちは行動にも表れ、子どもたちの些細な変化にも寄り添うことができます。そのような保育士が要る環境は、子どもたちの安心にも繋がります。

子どもの笑顔や成長にモチベーションを見いだせる人は、保育士に向いていると言えるでしょう。

忍耐力がある人

子どもを相手にする場合、忍耐力が必要になります。

子どもと共に過ごす時間は、大人が思っているようには進まず、フラストレーションを感じる場面も多くなります。また、何度も同じ内容を伝える必要があり、イヤイヤ期の子どもと根気よく接する場面では感情をコントロールする力も必要です。

忍耐力がある人は、冷静さを保つことができ、感情コントロールをしやすくなります。予測不能な場面や、トラブルの際にも落ち着いて対処していけるため、保育士には、必要な力です。

観察力がある人

さまざまな年齢の子どもを相手にする保育士は、観察力が求められます。

感情表現が未熟な年齢の子どもが多いため、日々の子どもたちをよく観察し、保育士が同じ目線で向き合う必要があります。

いつもより元気のない子にすぐに気付いたり、小さな怪我に気付いたりするのは、子どもの安全や適切なサポートに繋がります。

保育を安全、円滑に進めるために、観察力がある保育士は現場で力を発揮することができます。

自分の健康管理ができる人

保育士をする場合、健康管理が重要になります。

保育の現場は、対策を行っていても感染症が広がってしまう時があります。その中で、感染症にかからないようにするためには、日ごろから健康管理をし、体調を整えておく必要があります。

また、保育士は体力を必要とする仕事です。前日の疲れが取れていない状態で働くと、判断ミスを起こしかねません。小さな判断ミスは、大きな事故に繋がりかねないため、しっかりと自己管理をし、万全の状態で子どもを迎えることが大切です。

保育士の仕事が向いていない人の特徴

向いていない場合、経験を積んで改善していくことも可能ですが、その状態で続けていくのは辛くなる場合があります。次に向いていない人の特徴を見ていきましょう。

- 主体的に動くことが苦手な人

- 完璧主義過ぎる人

- 複数の業務を同時にこなすことが苦手な人

主体的に動くことが苦手な人

保育を円滑に進めるためには、状況判断を適切に行い、主体的に保育活動を行っていくのが重要です。

そのため、誰かの指示がないと動けない人は、目まぐるしく状況が変わる保育現場で、働く環境にプレッシャーを感じる場合があります。担任に就いた際には、他の職員への指示出しも必要になってきます。そのためには、状況や経験から主体的に判断していかなくてはいけません。

安全な環境で円滑に保育を行うため、状況に応じた判断を主体的に行うのは大切な要素です。

完璧主義過ぎる人

完璧主義な人は、保育士として働くと必要以上にストレスを感じる場合があります。

子どもと過ごすと、思い通りにいかない場面が多いです。子どもから要求があった場合、作業を中断する必要があったり、気分が乗らず保育に参加出来ない子がいたりするのは保育現場ではありふれたことです。

また、完璧主義の人は、失敗を受け入れるのが難しく、保育活動をするのがつらくなります。

複数の業務を同時にこなすのが苦手な人

保育現場では、同時に複数の業務をこなすことに苦手意識があると、負担を感じやすくなります。

なぜなら、全体の保育活動を進めながら、突発的な対応も求められるケースが多いからです。また、保育日誌作成などの事務作業を行いながら子どもたちの面倒をみる場面もあります。1つのことに集中すると、安全を確保できなくなる場合があります。

安全で円滑に仕事を進め、業務を溜め込まないために、複数の業務をこなしていかないと、自分への負担が大きくなるでしょう。

向いていないと感じる場合は、無理に保育士を続けるのではなく、業界を変えるのも選択肢のひとつになります。

保育士を辞めるタイミング

保育士を辞めたい場合、いつ辞めるのが適切なのか見ていきましょう。

- 3月の年度末

- 年度途中

- 心身の限界を感辞た時

3月の年度末

保育園は4月はじまりであるため、3月の年度末に退職するのが、職員や子どもへの負担が少なくなります。

この時期は、求人も増えるため、園側も人を補填しやすくなります。また、年度ごとに、担任の配置換えをする園も多いため、子どもたちにとっても、年度途中より環境の変化が少なくなるでしょう。

円満に辞めたい場合、年度末の退職は、園や職員、子どもなどかかわる人たちにとって1番いいタイミングと言えます。

年度途中

都合上、年度途中に辞める場合は、繁忙期を避けて退職するのが好ましいでしょう。

新年度が始まったばかりの春や運動会や発表会などの大きなイベントの前は、いつも以上に人手が必要になります。その時に退職してしまうと、職場に迷惑をかける事態になりかねません。

年度途中に辞めたい場合は、1つのイベント終了を目標に辞める準備を進めていきましょう。

心身の限界を感じた時

心身の限界を感じた時は、すぐにでも辞めるのが好ましいです。

ストレスや体調不良が限界の状態で働き続けると、精神疾患や体調不良により、長期に渡り働けなくなる場合もあります。また、大きなストレスは仕事への意欲を奪い、業務に集中しづらくなります。保育士は、子どもの命を預かる責任のある仕事です。その状態で働くのは、自分だけでなく、子どもたちにも大きなリスクが伴うでしょう。

身体の不調は今後の人生にも大きく影響を及ぼすため、深刻な不調を感じている場合は、身体を優先して辞めるのをおすすめします。

保育士の辞め方

保育士を辞めるとなったとき、できるだけ円満に辞めたいと思いますよね。本章では、退職を決意した際の辞め方を見ていきましょう。

- なぜ辞めたいかを自分の中で整理する

- 退職の意思を伝える

- 退職理由はあまりネガティブに伝えない

- 引継ぎ作業

なぜ辞めたいかを自分の中で整理する

まずは、辞めたい理由を自分の中でしっかりと整理するのが大切です。

気持ちの整理をすることで、次にとるべき行動がみえてきやすくなります。職場の環境が合っていないのか、保育士自体を辞めたいのかを考えると転職の仕方も変わってきます。

その際、退職の意向を同僚に話すと、話が広まり、思わぬトラブルにつながる可能性があります。気持ちの整理のために相談する場合は、職場とは関係のない人にするといいでしょう。

辞めたい理由を整理するのは、冷静に進路を判断するために大切なステップです。

退職の意思を伝える

退職したい場合は、退職の意思を早めに伝えるのが円満退職に繋がりやすくなります。

特に担任を持っている保育士が辞める場合、園は求人を出したり、配置換えを検討したりしなければなりません。

園にとって、保育士が退職するダメージは大きいため、最低限の配慮を考えると、2〜3ヶ月前までに伝えるのが理想です。

退職理由はあまりネガティブに伝えない

辞める理由が自分にとって、いい理由でない場合でもあまりネガティブに伝えすぎないように配慮するのが好ましいです。

人間関係や給与、職場環境などはあまりダイレクトに話しすぎると、円満に退職するのが難しくなる場合があります。

もちろん、嘘の退職理由を述べるのはあまりお勧めできません。一方で、相手を不快にさせないために表向きの理由を話すのはひとつの選択肢です。

退職理由は、ポジティブな言い方に変換する方が、自分自身も残りの期間、仕事をしやすくなるでしょう。

引き継ぎ作業

退職の意思を示した際は、引き継ぎをしっかりと行うことも同時に伝えましょう。

特に年度途中に辞める場合、引き継ぎによって、保育活動を安全かつ円滑に行うことができます。次の担任保育士にとって、なるべく負担が少なくなるように引き継ぎ作業を行いましょう。

引継ぎをしっかりとして退職すると、自分自身も不安なく、すっきりとした気持ちで退職できます。

保育士を辞めて違う仕事ができる理由!強みは?

保育士を辞めて違う仕事ができる理由は次のとおりです。

- コミュニケーション能力が高い

- 責任感が強い

- 柔軟性がある

- 観察力がある

新しい業界で働く場合に、働きやすい職場を探すためには、保育士の仕事で培った強みを活かせる環境がおすすめです。

コミュニケーション能力が高い

保育士はコミュニケーション能力が高いです。

なぜなら、職員や子どもたち、保護者など関わる人たちと常にコミュニケーションをとって仕事をしなければ、円滑に保育ができないからです。

どんな業界、職種においても1人で完結する仕事は少なく、コミュニケーション能力の高さは採用においてとても歓迎されます。

そのため、保育士で培ったコミュニケーション能力をうまく自己PRできれば、転職をスムーズに進められるでしょう。

責任感がある

子どもたちの命を預かる仕事をしている保育士は、責任感がとても強いです。責任感のある人は、ミスをしても最後までやり遂げる力や困難なことも乗り越えていく力があります。また、まじめな人が多いため、コツコツと努力を重ねていける人が多いです。そのため、責任感がある人は、企業にとって信頼のおける人材となります。

柔軟性がある

保育士には柔軟性があります。

なぜなら、保育の現場では、常に子どもたちに合わせたスケジュール計画や変更が必要だからです。

柔軟性を持っている人は、さまざまな視点から物事を考えられ、前向きに仕事に取り組むことができます。また、人の話に耳を傾けられる人が多いため、人間関係の構築も比較的スムーズに行えるでしょう。

企業は、異業種からの転職に新しい考えを持つ人を歓迎する場合も多くあります。

観察力がある

伝える力が未熟な子どもたちを相手にしていた保育士は、観察力に優れています。観察力の高さは、どの職業においても大切な要素です。

観察力が高い人は、ミスを事前に防ぐことができたり、気配りができたりと仕事する上で人と信頼関係を築くことができます。

保育士を辞めた人はその後の仕事で何してる?

卒業後すぐに保育士を仕事としている人は、次にどんな仕事ができるのか想像がつかない場合もあるかと思います。保育士を辞めた人がどんな仕事に就いているのか見ていきましょう。

- 子どもと関わる仕事を続けたい場合

- 未経験の業界に挑戦したい場合

子どもと関わる仕事を続けたい場合

子どもと関わる仕事を続ける場合、児童福祉施設の職員や学童保育指導員、ベビーシッターなどの職業に就くことがあります。これらの職業は、保育士のスキルを活かして働けるため、保育士からスムーズに転職することが可能です。

未経験の業界に挑戦したい場合

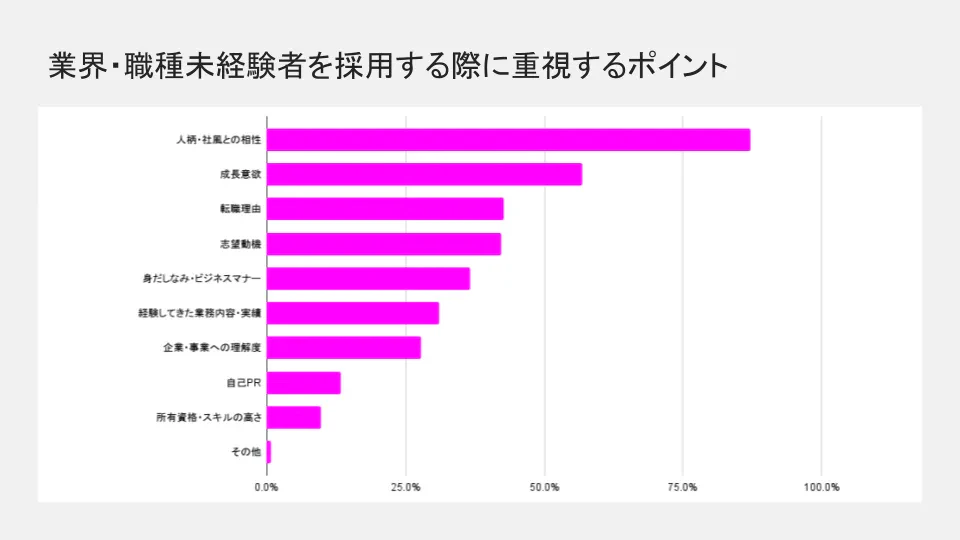

未経験の業界に挑戦したい場合、重要なのは、「人柄・社風との相性」です。次に成長意欲も評価されます。

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

これまでの保育士の経験は、どの業界や職種にも活かせます。子どもや保護者との信頼関係を築いてきたスキルを、ぜひ「人柄の良さ」としてアピールしてみてください。人柄が良くなければ、信頼関係を築くことはできません。

なお、保育士から未経験の業界への転職は、「Zキャリア」の利用がおすすめです。「Zキャリア」は保育士から、未経験業界への転職を多数サポートしています。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)