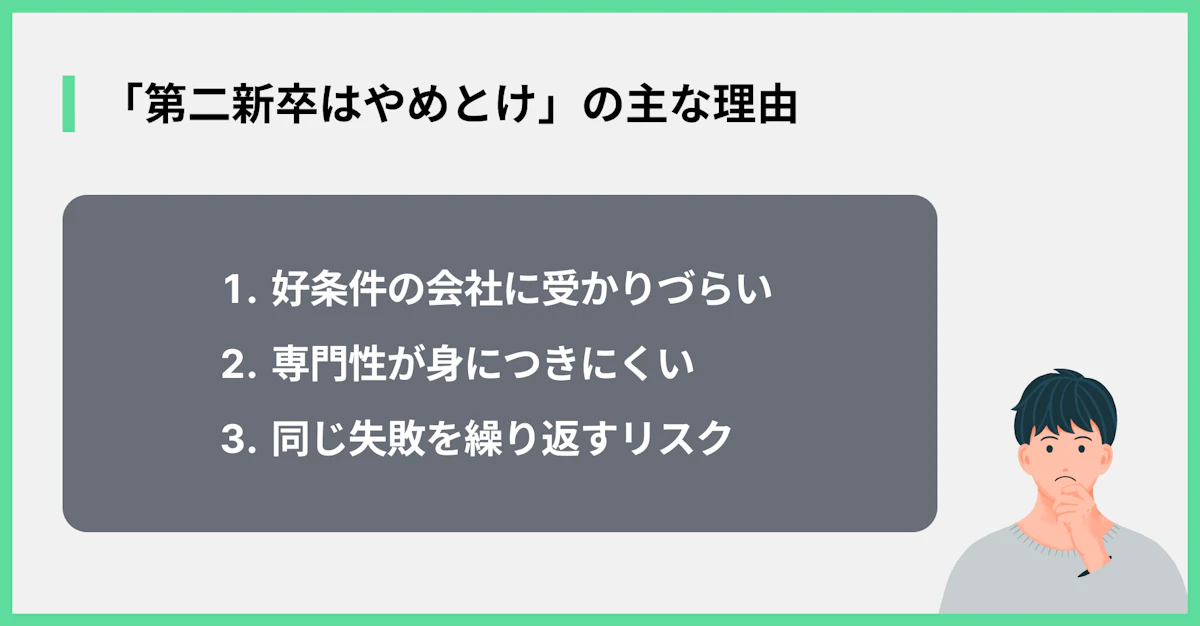

「第二新卒就活はやめとけ」と言われる理由

短期離職歴があることにより、一社目よりも条件が良い会社に受かりづらいため

第二新卒の転職が「やめとけ」と言われる大きな理由の一つは、短期離職の経歴が「忍耐力がない」「またすぐに辞めてしまうのではないか」というネガティブな印象を与えかねない点にあります。特に、新卒で入社した会社よりも給与や福利厚生といった条件面で良い会社を目指す場合、そのハードルは高くなる傾向があります。

そのため、第二新卒の転職では、前職以上の待遇を安易に期待するのではなく、自身の成長や長期的なキャリアプランを重視し、なぜ転職が必要なのかを明確に説明できる準備が不可欠です。 第二新卒の転職全般については、第二新卒転職とは?新卒からの転職理由例文も15のケースに分けて紹介しますで詳しく解説しています。

キャリアがリセットされ、専門性が身につきにくいため

短期間で会社を辞めてしまうと、一つの分野で専門的なスキルや知識を十分に習得する前にキャリアを中断することになります。特に未経験の業界や職種へ転職する場合、これまでの経験が直接活かせず、ほぼゼロからのスタートとなる可能性が高いです。新卒で受けた研修や身につけた業務知識も中途半端なままとなり、キャリアの一貫性が失われてしまいます。これが「キャリアがリセットされる」と言われる所以です。

長期的な視点で見ると、専門性の構築が同年代の社員よりも遅れてしまい、将来のキャリアアップにおいて不利になるリスクも考えられます。焦って転職することで、かえって自分の市場価値を高める機会を逃してしまう可能性も否定できません。 第二新卒の就活の厳しさや具体的な対処法については、第二新卒の就活は厳しい?対処法や面接での受け答え例文もあわせて紹介しますで詳しく解説しています。

「逃げの転職」になり、同じ失敗を繰り返すリスクがあるため

現在の職場環境への不満や人間関係のストレスから、深く考えずに「とにかく辞めたい」という一心で転職活動を始めてしまうと、「逃げの転職」になりがちです。この場合、不満の根本的な原因を自己分析できていないため、転職先でも同じような問題に直面し、再び短期離職を繰り返してしまうリスクが高まります。

例えば、「上司との相性が悪い」という理由だけで転職しても、次の職場の上司ともうまくいく保証はありません。問題の原因が自分自身のコミュニケーションスタイルにある可能性を考慮せずに環境だけを変えても、根本的な解決には至らないのです。勢いだけの転職は、貴重なキャリアを傷つけるだけでなく、自信を喪失する原因にもなりかねません。

ただ、今の会社はきつすぎる...

新卒だから一社目の仕事がきついのは当たり前な気もする

新卒で入社したばかりの頃は、覚えるべき業務内容が多く、社会人としての立ち居振る舞いや人間関係にも慣れないため、「仕事がきつい」と感じるのはごく自然なことです。多くの人が通る道であり、「石の上にも三年」という言葉があるように、ある程度の期間を耐え抜くことで成長できるという考え方も一理あります。この初期の困難を乗り越えることで、ストレス耐性や問題解決能力が養われることも事実です。

そのため、「きついからすぐに辞める」と判断するのではなく、この辛さが自身の成長に必要な過程なのか、それとも心身を蝕むほどの過度なストレスなのかを冷静に見極める必要があります。今の苦労が将来の糧になる可能性も考慮し、早急な決断は避けるべきかもしれません。

第二新卒転職で二社目で働いても結局同じ悩みを持つのではないかと心配

転職を決意しても、「次の会社でもまた同じような問題に直面するのではないか」という不安はつきものです。特に、現職の不満の原因を深く分析できていない場合、この不安はより大きくなります。

例えば、現在の仕事の「何が」「なぜ」つらいのかを具体的に言語化できていないと、次の職場選びでも同じ基準で判断してしまい、結果的にミスマッチを繰り返すことになりかねません。人間関係、業務内容、労働環境、企業文化など、不満の要因は多岐にわたります。転職活動を始める前に、まずは自己分析を徹底的に行い、自分が仕事に何を求め、どのような環境であれば活躍できるのかを明確にすることが、同じ悩みを繰り返さないための第一歩となります。

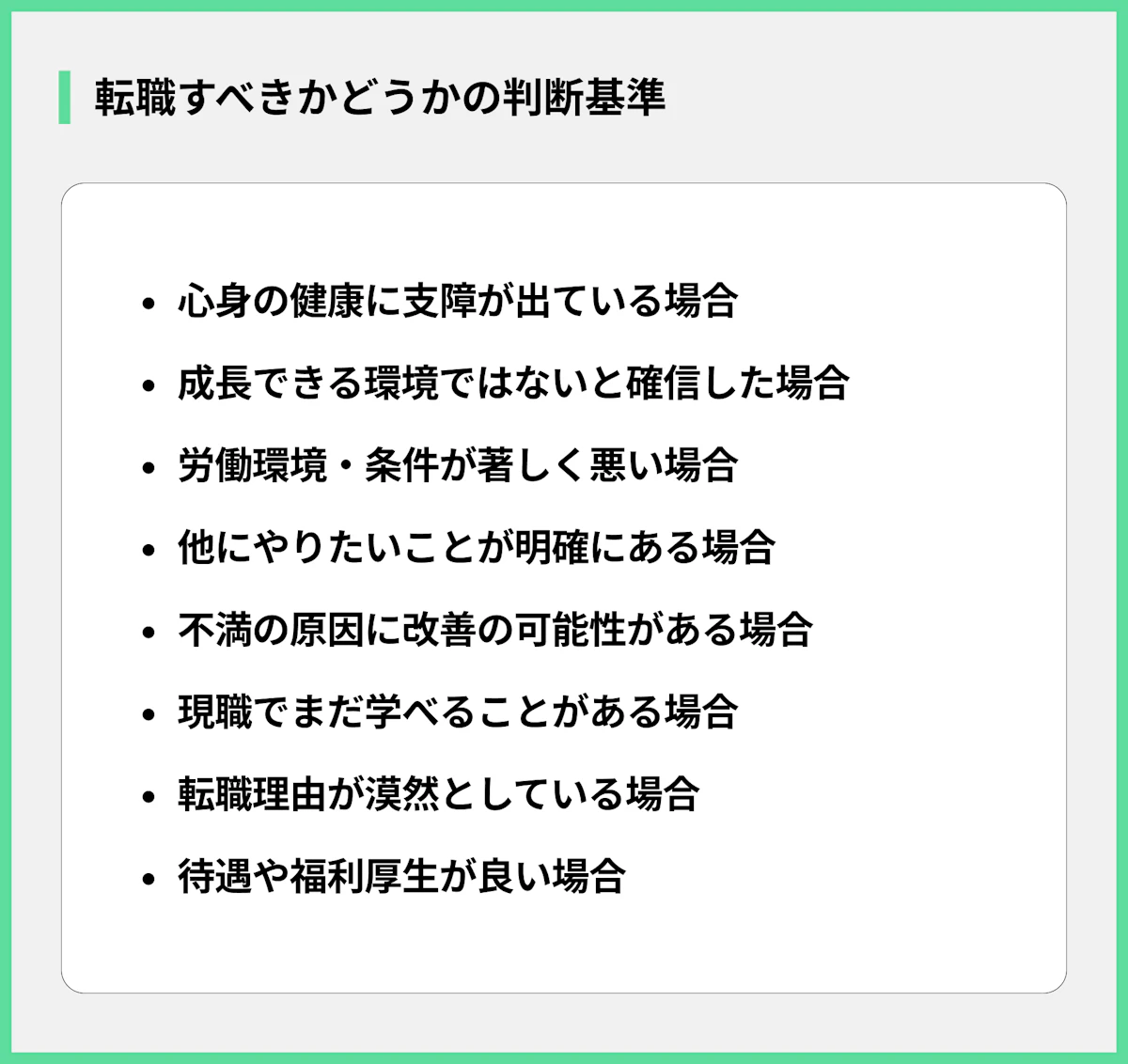

「現職を続けるべきか」「第二新卒就活をすべきか」の判断基準まとめ

心身の健康に支障が出ている場合は、転職した方がいい

仕事が原因で、不眠、食欲不振、頭痛、気分の落ち込みといった心身の不調が続いている場合、それは危険なサインです。これらの症状は、過度なストレスや長時間労働が限界に達していることを示しており、放置すればうつ病などの深刻な精神疾患につながる恐れがあります。

「もう少し頑張れば慣れるはず」と無理を続けることは、将来のキャリアだけでなく、人生そのものに大きな悪影響を及ぼしかねません。自身の健康は何よりも大切です。もし、心身の健康に明らかな支障が出ているのであれば、それは「逃げ」ではなく「戦略的撤退」と捉え、速やかに休職や転職を検討すべきです。まずは自分の心と体を守ることを最優先に行動してください。

会社内部を知り成長できる環境ではないと確信した場合は、転職した方がいい

入社前に抱いていたイメージとは異なり、実際に働いてみて「この会社では自分が望むスキルや経験が得られない」と明確に判断できる場合は、転職を検討する価値があります。例えば、教育体制が整っておらず、フィードバックももらえないまま放置される、あるいは、将来性のない単純作業ばかりでキャリアアップが見込めないといった状況です。社会人としての貴重な20代を、成長実感のない環境で過ごすことは大きな機会損失になりかねません。

ただし、これは単なる「思っていたのと違った」という不満ではなく、会社の構造的な問題や事業方針から、客観的に見て成長が難しいと確信した場合に限ります。その際は、次のキャリアステップを明確にした上で行動に移しましょう。

労働環境・条件が著しく悪い場合は、転職した方がいい

慢性的な長時間労働や休日出勤、サービス残業の常態化、あるいはハラスメントが横行しているなど、労働環境が著しく悪い場合は、迷わず転職を考えるべきです。特に、月間の残業時間が過労死ラインとされる80時間を超えるような状況は、心身の健康を著しく害する危険な状態です。

また、求人票に記載されていた条件と実際の労働条件が大きく異なる場合も、会社に対する信頼が揺らぎ、働き続けるモチベーションを維持するのは困難でしょう。健全な労働環境は、長期的なキャリアを築く上での大前提です。自身の健康と未来を守るためにも、劣悪な環境からは早期に離れる決断が必要です。

他にやりたいことが明確にある場合は、転職した方がいい

現在の仕事とは別に、「この分野でキャリアを築きたい」「このスキルを身につけて専門家になりたい」といった明確な目標が見つかった場合、それは転職を前向きに考える絶好のタイミングです。新卒時の就職活動では見えていなかった選択肢や、社会人経験を通して生まれた新たな興味関心は、あなたのキャリアをより豊かなものにする可能性を秘めています。

現状への不満から逃げるのではなく、未来の目標に向かって進む「ポジティブな転職」であれば、面接でも説得力のある志望動機を語ることができ、成功する確率も高まります。自分の情熱に従い、新たな挑戦をすることは、キャリア形成において非常に価値のある決断と言えるでしょう。

不満の原因が具体的で、改善の可能性がある場合は、現職を続けた方がいい

現在の仕事に対する不満が、例えば「特定の業務の進め方」「部署内のコミュニケーション不足」など、具体的で限定的なものであり、かつ自身の働きかけによって改善できる可能性がある場合は、すぐに転職を決断するのは早計かもしれません。まずは、上司に相談して業務プロセスの改善を提案したり、部署内の情報共有の仕組みを自ら作ったりと、問題解決のために行動してみましょう。

このような主体的なアクションは、あなたの評価を高めるだけでなく、問題解決能力という重要なビジネススキルを養う絶好の機会にもなります。状況を改善できた場合、転職せずとも働きやすい環境を手に入れられる可能性があり、安易な短期離職を避けることができます。

現職でまだ学べること・得られる経験がある場合は、現職を続けた方がいい

たとえ不満があったとしても、現在の職場でまだ習得すべきスキルや、積むべき経験が残っていると感じるならば、もう少し留まる価値はあります。例えば、「このプロジェクトを完遂すれば、大きな実績になる」「あと1年頑張れば、〇〇の専門知識が身につく」といった具体的な目標がある場合です。短期的な感情で離職してしまうと、本来得られるはずの成長機会を逃してしまうことになります。

まずは、現職で得られるものを全て吸収しきるという視点で、自身の業務を棚卸ししてみましょう。スキルや実績という明確な「武器」を手に入れてから転職活動を始める方が、より有利な条件でキャリアアップを実現できる可能性が高まります。

転職理由が漠然としている場合は、現職を続けた方がいい

「なんとなく仕事がつまらない」「もっとやりがいのある仕事があるはず」といったように、転職したい理由が漠然としている場合は、まだ行動を起こす段階ではありません。このような状態で転職活動を始めても、企業選びの軸が定まらず、面接で志望動機を深く問われた際に説得力のある回答ができません。結果として、どの企業からも内定を得られなかったり、運良く転職できてもまた同じような不満を抱えてしまったりする可能性が高いです。

まずは、「なぜ今の仕事がつまらないのか」「自分にとってのやりがいとは何か」を徹底的に自己分析し、転職理由を具体的に言語化することから始めましょう。原因が明確になることで、現職に留まるべきか、転職すべきかの判断もつきやすくなります。

待遇や福利厚生が良い場合は、現職を続けた方がいい

給与水準が高い、家賃補助や退職金制度が充実している、年間休日が多いなど、現在の会社の待遇や福利厚生に恵まれている場合、安易な転職は慎重に考えるべきです。特に第二新卒の転職では、現職よりも好条件の企業に採用されるとは限りません。目先の不満だけで転職してしまうと、後になって「前の会社の方が待遇は良かった」と後悔する可能性があります。

待遇や福利厚生は、長期的に安定して働く上での重要な基盤です。転職を考える際は、感情的な不満だけでなく、失うものの大きさを客観的に評価することが重要です。次の職場で得られるであろう経験やスキルが、現在の恵まれた条件を上回る価値があるのかを冷静に比較検討しましょう。

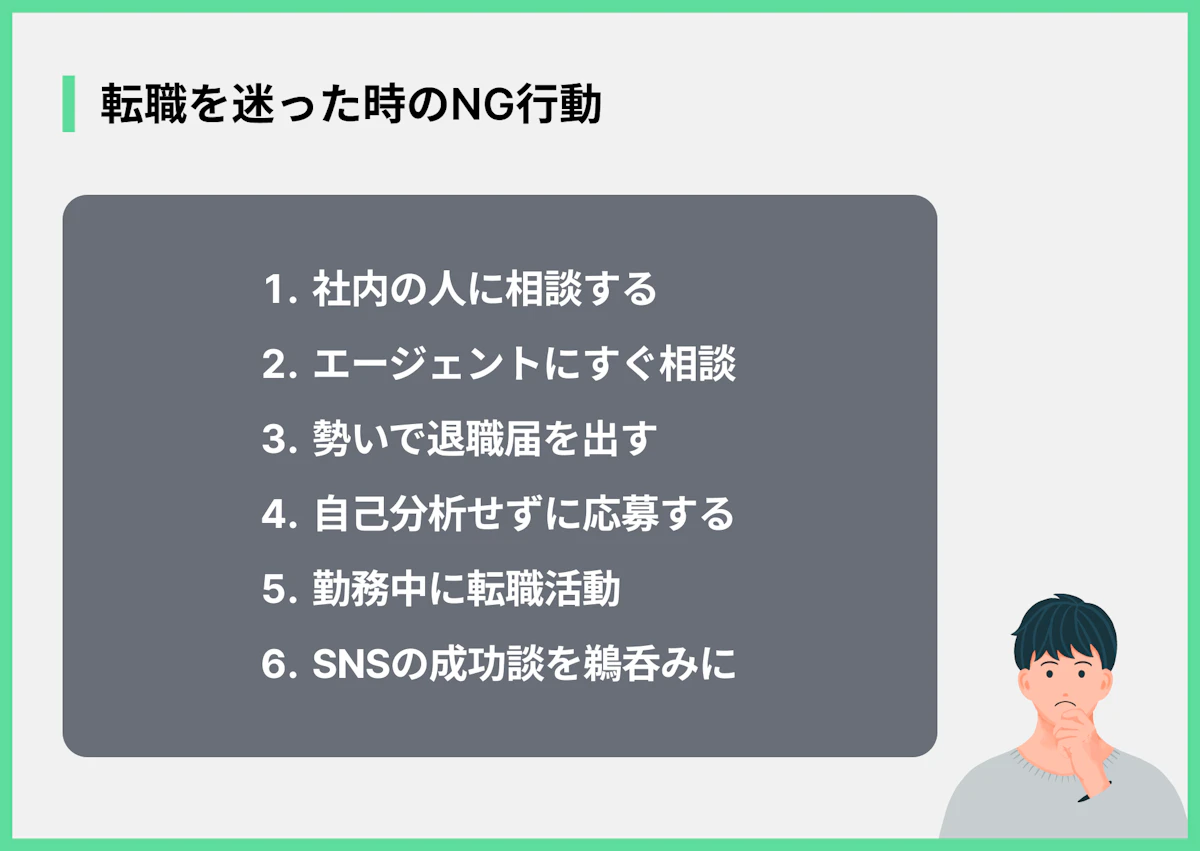

転職するかどうか不明確な状態ですべきではないこと

会社の人に「転職したい」ということを誰かれかまわず相談する

転職を考えていることを、まだ決意が固まっていない段階で社内の人に話すのは非常に危険です。たとえ信頼している同僚や先輩であっても、どこからその情報が上司や人事部に伝わるか分かりません。噂が広まれば、「近いうちに辞める人」というレッテルを貼られ、重要な仕事を任されなくなったり、昇進の機会を失ったりと、社内での立場が悪くなる可能性があります。

また、引き止めに遭い、情に流されて転職のタイミングを逃してしまうことも考えられます。転職の相談は、社外の信頼できる友人や家族、あるいはキャリアの専門家など、利害関係のない相手にするのが鉄則です。

転職エージェントに相談する

転職の意思が固まっていない段階で転職エージェントに相談するのは、必ずしも得策ではありません。転職エージェントは、求職者を企業に紹介し、入社させることで成功報酬を得るビジネスモデルです。そのため、相談者のキャリアプランよりも、転職を成立させることを優先する担当者も残念ながら存在します。

まだ迷っている段階で相談すると、エージェントのペースで話が進められ、本意ではない転職を勧められてしまう可能性があります。まずは自己分析を深め、転職の軸を明確にしてから、その実現をサポートしてもらうというスタンスでエージェントを活用するのが賢明です。

勢いで退職届を出す(あるいは退職の意向を伝える)

一時的な感情の高ぶりやストレスから、後先考えずに退職の意向を伝えたり、退職届を提出したりすることは絶対に避けるべきです。一度退職の意思を正式に伝えてしまうと、撤回するのは非常に困難です。転職先が決まっていない状態での退職は、収入が途絶えることによる経済的な不安はもちろん、「無職」という状況が焦りを生み、冷静な判断ができなくなるリスクがあります。

その結果、不本意な条件で次の職場を決めてしまい、再び短期離職につながるという悪循環に陥りかねません。転職活動は、必ず在職中に行い、次の職場から内定を得てから、現在の会社に退職の意向を伝えるのが社会人としての基本です。

自己分析をせずに、やみくもに求人へ応募する

自己分析を怠ったまま、やみくもに求人に応募するのは、時間と労力を無駄にするだけでなく、転職失敗の大きな原因となります。自分の強み・弱み、価値観、キャリアの方向性が明確でなければ、どの企業が自分に合っているのか判断できません。

また、応募書類や面接で、なぜこの会社で働きたいのか、どのように貢献できるのかを説得力を持って伝えることも難しいです。結果として、書類選考で落ち続けたり、面接でうまく答えられなかったりして、自信を失ってしまうことにもなりかねません。まずはじっくりと自己分析に時間をかけ、自分の「軸」を確立することが、成功への近道です。

勤務時間中に転職活動を行う

在職中の転職活動は、必ず業務時間外に行うのが鉄則です。勤務時間中に会社のパソコンで求人サイトを閲覧したり、私用のスマートフォンでエージェントと連絡を取ったりする行為は、職務専念義務に違反する可能性があります。

もし会社に知られた場合、信用を失うだけでなく、懲戒処分の対象となるリスクさえあります。面接も、基本的には有給休暇を取得するか、就業時間後や休日に設定してもらうように調整しましょう。社会人としてのモラルを守り、現在の仕事にも最後まで責任を持つ姿勢が、円満な退職と次のキャリアへのスムーズな移行につながります。

SNSや一部の転職成功談だけを鵜呑みにする

SNS上には、華やかな転職成功体験談が溢れていますが、それらを鵜呑みにするのは危険です。多くの場合、成功した側面だけが切り取られており、その裏にあった苦労や、個人のスキルセット、タイミングといった背景は語られていません。他人の成功例が、そのまま自分に当てはまるわけではないのです。

また、特定の業界や企業に対する偏った情報に惑わされ、冷静な判断ができなくなる可能性もあります。情報は多角的に収集し、一次情報(企業の公式サイトや説明会など)を重視することが大切です。自分自身の価値観とキャリアプランを基に、自分に合った選択をすることを心がけましょう。

現職の仕事をおろそかにする

転職を決意した後でも、現在の仕事をおろそかにしてはいけません。最後まで責任を持って業務を全うするのが社会人としてのマナーです。手を抜いた仕事ぶりは、周囲の同僚に迷惑をかけるだけでなく、あなた自身の評価を下げてしまいます。特に、IT業界のように人のつながりが重要な業界では、悪い評判はすぐに広まる可能性があります。

円満に退職し、良好な関係を保ったまま次のステップに進むためにも、引き継ぎを丁寧に行い、最終出社日まで誠実な勤務態度を貫くことが重要です。立つ鳥跡を濁さずの精神を忘れないようにしましょう。

現職を続けるべきかどうか迷った場合にすべきこと

利害関係のない人に相談する

キャリアに関する悩みを相談する際は、客観的な意見をくれる利害関係のない相手を選ぶことが重要です。例えば、社外の友人や、学生時代の先輩、家族などが挙げられます。会社の同僚や上司は、あなたの退職によって直接的な影響を受けるため、どうしても引き止めたり、会社の立場からアドバイスをしたりと、バイアスのかかった意見になりがちです。

一方、利害関係のない相手であれば、純粋にあなたの立場に立って、フラットな視点からアドバイスをくれるでしょう。多様な意見を聞くことで、一人で抱え込んでいた時には気づかなかった新たな視点や選択肢が見えてくるはずです。

社会人経験が豊富な人に相談する

自分よりも長く社会人として働いてきた経験豊富な人に相談することは、非常に有益です。彼らは、多くの成功や失敗を経験しており、キャリアにおける様々な局面を乗り越えてきています。そのため、あなたの現在の悩みが、キャリア全体で見たときにどのような意味を持つのか、長期的な視点からアドバイスをくれるでしょう。

また、特定の業界や職種に詳しければ、より具体的で実践的な情報を得ることもできます。身近に相談できる人がいなければ、社会人向けの勉強会やセミナーに参加して、人脈を広げてみるのも一つの方法です。自分一人では得られない、深みのある洞察を与えてくれるでしょう。

自分の将来の目標となる人に相談する

もし、あなたの周りに「この人のようになりたい」と心から尊敬できるロールモデルがいるなら、ぜひその人に相談してみましょう。目標とする人物が、どのようにキャリアを築き、困難を乗り越えてきたのかを知ることは、大きな刺激になります。その人が、若手時代にどのような悩みや葛藤を抱えていたのか、そしてそれをどう乗り越えたのかを聞くことで、自分の悩みも客観視できるようになるでしょう。

また、自分のキャリアプランを話すことで、目標達成のために今何をすべきか、具体的なアドバイスをもらえる可能性もあります。勇気を出してアポイントを取り、話を聞かせてもらう機会を作ってみる価値は十分にあります。

転職サイトに"登録だけ"してみる

転職の意思が固まっていなくても、まずは転職サイトに登録してみることをお勧めします。実際に求人情報を眺めることで、現在の転職市場の動向や、自分のスキルや経験がどの程度評価されるのか、どのような選択肢があるのかを具体的に知ることができます。

サイトに職務経歴を登録しておけば、企業からスカウトが届くこともあり、自分の市場価値を客観的に測る良い機会にもなります。すぐに転職するつもりがなくても、情報収集の一環として気軽に始めてみることで、キャリアについて考えるきっかけとなり、いざという時の準備にもなります。

キャリアコーチングや公的なキャリア相談を利用する

自分のキャリアについて、専門家の客観的な視点からアドバイスが欲しい場合は、キャリアコーチングや公的な相談窓口を利用するのも有効な手段です。キャリアコーチングは、有料のサービスですが、専任のコーチとの対話を通じて、自己分析を深め、自分の価値観や強みを明確にし、キャリアプランの構築をサポートしてくれます。

一方、ハローワークやジョブカフェなどの公的機関でも、無料でキャリアコンサルティングを受けることができます。転職エージェントとは異なり、求人紹介を目的としないため、中立的な立場であなたのキャリアの悩みに寄り添ってくれるのが大きなメリットです。

副業や社外活動を試してみる

現在の仕事を続けながら、興味のある分野で副業を始めたり、社外の勉強会やボランティア活動に参加したりするのも一つの方法です。本業以外での活動は、新たなスキルを習得する機会になるだけでなく、社外の人脈を広げることにもつながります。

実際に他の仕事を体験してみることで、その仕事が本当に自分に向いているのか、あるいは現職の良さを再認識するきっかけになるかもしれません。リスクを取らずに新しい世界に触れることで、視野が広がり、より納得感のあるキャリアの決断ができるようになります。まずは小さな一歩から、自分の可能性を試してみてはいかがでしょうか。

ただやはり今の会社に勤め続けるのは難しそう...

第二新卒として転職活動していきたい!

様々な角度から検討した結果、「やはり今の会社で働き続けるのは難しい」という結論に至ったのなら、自信を持って第二新卒としての転職活動に踏み出しましょう。短期離職に対する不安があるかもしれませんが、第二新卒には「社会人としての基礎的なビジネスマナーが身についている」「特定の社風に染まりきっていない柔軟性がある」といった、企業にとって魅力的な側面も多くあります。

重要なのは、「なぜ転職するのか」という理由を明確にし、前向きな姿勢で活動に臨むことです。ここからは、第二新卒の転職を成功させるための具体的な注意点や対策について詳しく解説していきます。しっかりと準備を進め、後悔のないキャリアチェンジを実現しましょう。

第二新卒として転職活動をする場合に注意すべきこと

「なぜ辞めるのか」を徹底的に掘り下げる

第二新卒の転職活動において、最も重要なのが退職理由の言語化です。採用担当者は「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱いているため、ネガティブな理由をそのまま伝えるのは避けなければなりません。「人間関係が悪かった」「給料が安かった」といった不満を述べるのではなく、その経験から何を学び、次にどう活かしたいのかという未来志向の視点で説明することが求められます。

「〇〇という目標を達成するためには、現職の環境では難しいと判断し、△△の経験が積める貴社で挑戦したいと考えた」というように、ポジティブな転職理由に転換し、一貫性のあるストーリーを構築することが、採用担当者の納得感を引き出す鍵となります。

自己分析をやり直す

新卒の就職活動で行った自己分析を、社会人経験を踏まえてもう一度やり直すことが不可欠です。実際に働いてみることで、学生時代には気づかなかった自分の得意なこと、苦手なこと、仕事において大切にしたい価値観などがより明確になっているはずです。前職での成功体験や失敗体験を振り返り、「なぜ成功したのか」「なぜ失敗したのか」を深く掘り下げることで、自身の強みや課題が具体的に見えてきます。このアップデートされた自己理解が、企業選びの精度を高め、面接での説得力のある自己PRにつながります。前職の経験という貴重な材料を元に、より解像度の高い自己分析を行いましょう。

在職中に転職活動をする

経済的な安定と精神的な余裕を保つためにも、転職活動は必ず在職中に行いましょう。退職後に活動を始めると、収入が途絶える焦りから「早く決めなければ」というプレッシャーに駆られ、冷静な企業選びができなくなるリスクがあります。結果として、条件面で妥協してしまい、入社後に再びミスマッチを感じるという悪循環に陥りかねません。

働きながらの転職活動は時間的な制約があり大変ですが、計画的に進めることが重要です。転職エージェントをうまく活用すれば、面接の日程調整などを代行してくれるため、負担を軽減することができます。焦らず、自分のペースで納得のいく転職先を見つけるためにも、在職中の活動を徹底しましょう。

「新卒」の意識は捨て、社会人としての基準を高く持つ

第二新卒はポテンシャルを期待される一方で、一度社会に出た「社会人」として見られます。したがって、「まだ経験が浅いので分かりません」といった受け身の姿勢や、学生気分の抜けない言動は厳禁です。基本的なビジネスマナーはもちろんのこと、自ら考えて行動する主体性や、コスト意識、当事者意識といった社会人としての基礎的なスタンスが求められます。

企業側は、あなたを「指示待ちではない、自走できる人材」として評価したいと考えています。新卒の時とは見られる基準が違うということを強く意識し、言葉遣いや立ち居振る舞い、仕事に対する考え方など、全ての面で社会人としての自覚を持った対応を心がけましょう。

短期離職への懸念を払拭する熱意と覚悟を示す

採用担当者が抱く「定着性」への懸念を払拭するためには、その企業で長く働きたいという強い熱意と覚悟を示すことが不可欠です。そのためには、徹底した企業研究が欠かせません。企業の事業内容や理念、将来のビジョンなどを深く理解し、自分のキャリアプランとどう結びつくのかを具体的に語る必要があります。

「貴社の〇〇という点に強く共感しており、自分の△△という強みを活かして貢献したい」というように、その会社でなければならない理由を明確に伝えましょう。短期離職という事実を真摯に受け止め、反省を述べた上で、今後は腰を据えて貢献していくという覚悟を自分の言葉で力強く語ることが、信頼を得るための鍵となります。

ポータブルスキルを具体的にアピールする

第二新卒は、特定の業務における専門的なスキルよりも、業種や職種を問わず活かせる「ポータブルスキル」をアピールすることが有効です。ポータブルスキルとは、例えば「課題解決能力」「コミュニケーション能力」「論理的思考力」「プロジェクト管理能力」などを指します。

重要なのは、これらのスキルを持っていると主張するだけでなく、前職での具体的なエピソードを交えて説明することです。「前職で〇〇という課題に対し、△△という方法で分析・提案し、□□という成果を出しました。この経験を通じて培った課題解決能力を、貴社でも活かせると考えています」といった形で、再現性のある能力であることを証明しましょう。

情報収集は多角的に行う

転職活動における情報収集は、企業の公式ウェブサイトや求人サイトだけでなく、多角的な視点で行うことがミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。例えば、企業の口コミサイトで現役社員や元社員のリアルな声を確認したり、SNSで企業の雰囲気や社員の発信をチェックしたりすることも有効です。また、可能であれば、その企業で働く知人を見つけて話を聞くのが最も確実な方法です。

プレスリリースや業界ニュースにも目を通し、企業の将来性や業界内での立ち位置を把握しておくことも大切です。一つの情報源を鵜呑みにせず、様々な角度から情報を集め、総合的に判断することで、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。

面接対策は「対話」を意識する

面接は、用意してきた回答を一方的に話す場ではなく、面接官との「対話」の場であると意識することが重要です。質問の意図を正確に汲み取り、的確かつ簡潔に答えることを心がけましょう。話が長すぎると、コミュニケーション能力が低いと判断されかねません。また、面接官の反応を見ながら、興味を持たれていそうであれば少し深掘りして話すなど、柔軟な対応も求められます。

自分の話したいことだけを話すのではなく、相手が何を知りたいのかを常に考え、言葉のキャッチボールを楽しむくらいの余裕を持つことが、好印象につながります。模擬面接などを活用し、対話形式のコミュニケーションに慣れておきましょう。

応募書類は「未来」を意識して作成する

職務経歴書を作成する際、単に過去の業務内容を羅列するだけでは不十分です。採用担当者が知りたいのは、「その経験を通じて何を学び、入社後にどう活かしてくれるのか」という未来への貢献可能性です。

そのため、一つひとつの業務経験について、具体的な実績(数値で示せると尚良い)と共に、その経験から得られたスキルや学びを明記しましょう。そして、応募する企業の業務内容と関連付け、「この経験を活かして、貴社の〇〇という業務でこのように貢献できます」という形で、未来の活躍イメージを具体的に提示することが重要です。過去の実績を、未来への可能性を示すための根拠として戦略的に活用しましょう。

円満退職を心がける

無事に内定を獲得したら、最後の関門である「円満退職」を目指しましょう。法律上は退職の意思を伝えてから2週間で退職できますが、業務の引き継ぎなどを考慮し、就業規則に定められた期間(通常1ヶ月〜2ヶ月前)に従って、直属の上司に退職の意向を伝えるのがマナーです。引き継ぎは、後任者が困らないよう、資料の整理やマニュアル作成などを丁寧に行いましょう。

最終出社日まで、社会人としての責任を全うする姿勢を見せることが、これまでお世話になった会社への礼儀です。また、業界は意外と狭いものです。良好な関係を保って退職することで、将来どこかで仕事上のつながりが生まれる可能性もあります。

第二新卒の面接で聞かれたら困りそうな質問と回答10選

「なぜ、うちの会社なのですか?正直、他の会社でも良いのではありませんか?」

- 質問の意図

この質問は、応募者の志望度の高さと企業理解の深さを測るためのものです。数ある企業の中で「なぜこの会社でなければならないのか」を具体的に語れるか、業界や他社との比較をした上で、企業の独自性や魅力に惹かれているかを確かめています。特に第二新卒に対しては、前職の反省を活かした企業選びができているか、入社後のミスマッチを防ぎたいという意図も含まれています。企業研究の質と、応募者の熱意が試される重要な質問です。

- 回答例

「はい、同業他社も検討いたしましたが、貴社でなければならないと考えております。理由は、〇〇という事業領域において、貴社が持つ独自の△△という技術に強く惹かれているためです。前職では□□という業務に携わる中で、より顧客の根本的な課題解決に貢献したいという思いが強くなりました。貴社の△△という技術は、まさにそれを実現できると確信しております。また、説明会でお伺いした社員の方々の『新しい挑戦を歓迎する』という文化も、私の成長意欲と合致しており、貴社でこそ長期的に貢献できると信じております。」

「前職の会社で、もっと他にできることはありませんでしたか?」

- 質問の意図

この質問は、応募者が他責思考ではなく、当事者意識を持って仕事に取り組める人物かを見極めるためのものです。退職理由を会社のせいだけにしていないか、与えられた環境の中で最大限の努力をしたのかを確認しています。また、課題に対してどのように向き合い、解決しようと試みたのかという、課題解決能力や主体性も評価の対象となります。単なる不満ではなく、状況を改善するために自ら行動した経験を語れるかがポイントです。

- 回答例

「はい、ご指摘の通り、自分自身の力不足で改善できなかった点もあったと反省しております。例えば、部署間の連携不足という課題に対し、当初は上司に報告するだけでした。しかし、状況が改善されなかったため、途中からは自ら他部署の担当者に積極的に声をかけ、ランチミーティングを企画するなど、コミュニケーションを円滑にする努力をいたしました。その結果、一部では連携が改善されましたが、会社全体の仕組みを変えるまでには至りませんでした。この経験から、よりボトムアップで改善提案がしやすい文化のある環境で働きたいと考えるようになり、貴社を志望いたしました。」

「入社後、また同じような理由で辞めてしまう可能性はありませんか?」

- 質問の意図

これは、短期離職を経験している第二新卒に対して、最も懸念される「定着性」を直接的に確認する質問です。面接官は、応募者が前職の退職理由を客観的に分析し、その反省を次の職場でどう活かすかを具体的に考えているかを知りたいと思っています。また、企業選びの軸が明確であり、今回の転職が感情的なものではなく、熟考を重ねた上での決断であることを確認したいという意図もあります。ここで明確な回答ができなければ、採用リスクが高いと判断されてしまいます。

- 回答例

「そのご懸念はもっともだと思います。前職を短期で離職したことは、私自身の企業研究の甘さと覚悟の不足が原因であったと深く反省しております。今回はその反省を踏まえ、徹底的な自己分析と企業研究を行いました。前職では〇〇という点にミスマッチを感じましたが、貴社では△△という制度や□□という企業文化があり、私の目指すキャリアプランと完全に合致していると確信しております。二度と同じ失敗は繰り返さないという強い覚悟を持って、貴社に長期的に貢献していきたいと考えております。」

「あなたの短所(弱み)は、当社の業務においてどう影響すると思いますか?」

- 質問の意図

この質問は、応募者が自分自身を客観的に把握できているか(自己分析力)、そして自分の弱みを認識した上で、それを改善しようと努力しているか(成長意欲)を見ています。単に短所を答えるだけでなく、その短所が業務に与える可能性のあるネガティブな影響を理解し、それに対してどのような対策を講じているかを具体的に述べることが求められます。誠実さと問題解決への姿勢が評価される質問です。

- 回答例

「私の短所は、一つの作業に集中しすぎるあまり、他の業務への注意が散漫になることがある点です。貴社の〇〇という業務は、複数のタスクを並行して進める必要があるため、私のこの短所が業務の遅延につながる可能性があると認識しております。そのため、現在ではポモドーロ・テクニックを用いて作業時間を区切ったり、タスク管理ツールで優先順位を常に可視化したりするなど、意識的に改善に努めております。この弱みを克服し、マルチタスク能力を高めることで、貴社の業務に貢献していきたいと考えております。」

「希望の部署に配属されなかった場合、どうしますか?」

- 質問の意図

この質問は、応募者の柔軟性と、会社への貢献意欲の範囲を測るためのものです。特定の仕事へのこだわりが強すぎないか、会社の都合や適性を考慮した配属にも前向きに取り組めるかを確認しています。企業は、個人の希望だけでなく、組織全体としての最適な配置を考えます。そのため、どのような環境でも自分の役割を見出し、意欲的に業務に取り組める人材かどうかを見極めようとしています。

- 回答例

「第一希望は〇〇部ですが、それは私の△△という強みを最も活かせると考えているためです。もし他の部署に配属された場合でも、まずはその部署で求められる役割を全力で全うし、一日も早く戦力となれるよう努力いたします。どのような業務であっても、会社の利益に貢献するという目標は同じだと考えております。配属された部署で経験を積む中で、将来的には〇〇部で活かせるスキルを身につけ、改めて挑戦する機会をいただければと考えております。」

「新卒で入社した会社を選ぶ際に、企業選びの軸は何でしたか?そして、今はどう変わりましたか?」

- 質問の意図

この質問は、応募者が社会人経験を経て、どのように成長し、価値観が変化したかを確認するためのものです。新卒時と現在の企業選びの軸を比較させることで、自己分析の深さや、キャリアに対する考え方の成熟度を見ています。前職での経験から何を学び、それが今回の転職活動にどう反映されているのか、一貫性のあるストーリーを語れるかがポイントになります。安易な企業選びをしていないことをアピールする機会です。

- 回答例

「新卒の際は、企業の知名度や安定性といった漠然とした軸で企業を選んでおりました。しかし、前職で〇〇という業務に携わる中で、お客様から直接感謝の言葉をいただくことに大きなやりがいを感じるようになりました。この経験から、現在は『顧客との距離が近く、直接的に価値提供できる仕事』という点を最も重要な軸として企業選びをしております。貴社は、顧客一人ひとりと向き合う△△というスタイルを徹底されており、まさに私が実現したい働き方ができる環境だと考えております。」

「当社で働く上で、最も困難だと思うことは何ですか?」

- 質問の意図

この質問は、応募者が企業や仕事内容について、良い面だけでなく厳しい面も理解しているか、入社後のギャップを減らしたいという意図があります。企業研究の深さを示すと同時に、困難な状況に直面した際に、それをどう乗り越えようとするのかというストレス耐性や課題解決能力を探る目的もあります。単に困難な点を挙げるだけでなく、それに対して前向きに取り組む姿勢を示すことが重要です。

- 回答例

「貴社は業界のトップランナーとして、常に新しい技術を取り入れ、変化し続けている点が大きな魅力だと感じております。一方で、そのスピード感についていくためには、常に自己研鑽を怠らない姿勢が求められるという点が、最も困難な点ではないかと考えております。しかし、私は新しい知識を学ぶことに強い意欲を持っており、前職でも業務に関連する資格を自主的に取得いたしました。この学習意欲を活かし、キャッチアップに全力を尽くすことで、貴社の成長に貢献していきたいです。」

「あなたの同期は、今も前職で頑張っています。その方々と比べて、あなたは何を得ましたか?」

- 質問の意図

これは少し意地悪な質問に聞こえるかもしれませんが、応募者の退職という決断の正当性と、そこから何を得たのかを問うています。短期離職をネガティブなものとして捉えるのではなく、その経験を通じて得た独自の視点や学び、成長を語れるかを見ています。現職に留まった同期と比較させることで、応募者の主体的なキャリア選択意識や、逆境から学ぶ力を測ろうとしています。他人と比較して卑下するのではなく、自分ならではの価値を述べることが求められます。

- 回答例

「前職に残って専門性を深めている同期も、素晴らしいキャリアを歩んでいると思います。一方で私は、短期間ではありましたが、一度組織を外から客観的に見る機会を得ました。その中で、〇〇業界の構造や、前職が持つ強み・弱みをより深く理解することができました。また、転職活動を通じて自身のキャリアと徹底的に向き合ったことで、自分が本当に成し遂げたいことが明確になりました。この経験で得た広い視野と明確な目標意識は、同期にはない私の強みだと考えております。」

「ご自身の市場価値は、現時点でどのくらいだと思いますか?」

- 質問の意図

この質問は、応募者の自己評価の客観性と、ビジネスパーソンとしての視点を持っているかを確認するためのものです。自分のスキルや経験を客観的に分析し、労働市場においてどのような価値があるかを理解しているかを試しています。具体的な年収額を答えることよりも、自分の強みや貢献できることを、企業のニーズと結びつけて論理的に説明できるかが重要です。自信過剰でも卑屈でもない、適切な自己評価ができる人材かを見ています。

- 回答例

「現時点での私の市場価値は、ポータブルスキルと成長ポテンシャルにあると考えております。前職での1年間で、基本的なビジネスマナーと、〇〇という業務における課題発見・解決のプロセスを主体的に経験いたしました。専門的なスキルはまだ発展途上ですが、新しい環境に素早く適応する柔軟性と、目標達成への強いコミットメントには自信があります。これらの強みを活かし、一日も早く貴社の業務で成果を出すことで、自身の市場価値をさらに高めていきたいと考えております。」

「最後に、何か言い残したことはありますか?(何か質問はありますか?)」

- 質問の意図

面接の最後にあるこの質問は、応募者の入社意欲や熱意を最終確認するための重要な機会です。「特にありません」と答えてしまうと、入社意欲が低いと見なされかねません。面接全体で伝えきれなかった自己PRを補足したり、企業理解を深めるための質の高い質問をしたりすることで、最後まで強い関心があることをアピールできます。逆質問は、企業研究の深さや、入社後の活躍を具体的にイメージしているかを示す絶好のチャンスです。

- 回答例

「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。面接を通じて、改めて貴社で働きたいという気持ちが強くなりました。最後に一点だけ質問させてください。本日お話を伺った〇〇様が、ご自身の業務において最もやりがいを感じるのはどのような瞬間でしょうか。差し支えなければ、入社後の働き方をより具体的にイメージするためにお聞かせいただけますと幸いです。言い残したこととしましては、私の強みである粘り強さは、貴社の粘り強い製品開発の姿勢と必ず合致すると確信しております。ぜひ、ご一緒にお仕事させていただきたいです。」

第二新卒の転職サポートはZキャリアがおすすめ

ポテンシャル採用に特化した求人を豊富に用意

Zキャリアは、第二新卒や未経験者のような、これからの成長が期待される人材の「ポテンシャル」を重視する企業の求人を豊富に取り揃えています。短期離職の経歴があると、スキルや実績で判断されがちな一般的な転職市場では不利になることも少なくありません。しかし、Zキャリアでは、あなたの意欲や人柄、学習能力といった将来性に着目してくれる企業と出会うことができます。

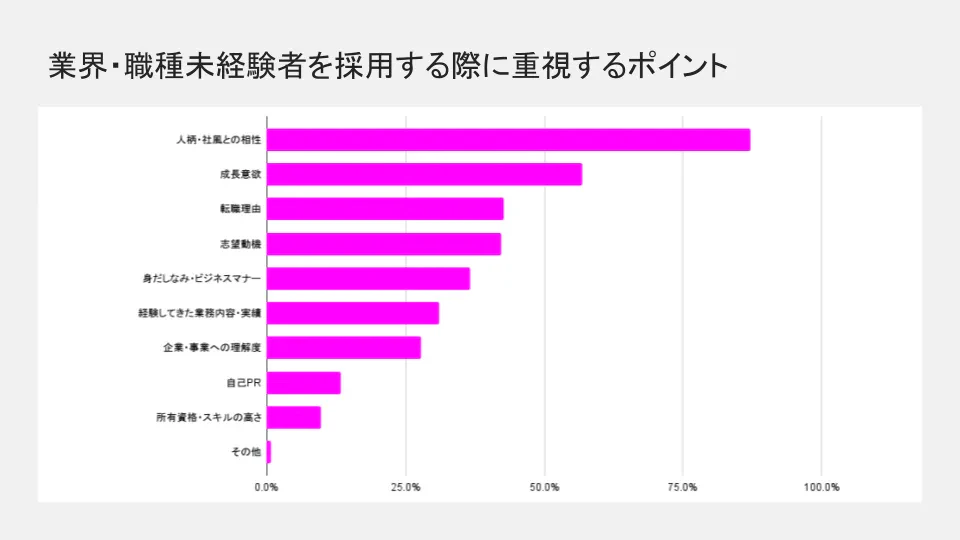

実際に、未経験者を採用する企業が最も重視するポイントは「人柄・社風との相性」(87.1%)や「成長意欲」(56.9%)であるというデータもあり、ポテンシャル採用のニーズは非常に高いです。あなたに合った環境で、新たなキャリアをスタートさせるチャンスがここにあります。

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

答えづらい質問への対策や自己分析をキャリアアドバイザーが徹底サポート

第二新卒の転職活動では、「なぜ前の会社を辞めたのか」といった答えづらい質問への対策が不可欠です。Zキャリアでは、経験豊富なキャリアアドバイザーがマンツーマンであなたの自己分析を徹底的にサポート。前職での経験を整理し、ネガティブな退職理由をポジティブな志望動機へと転換するお手伝いをします。

さらに、模擬面接を通じて、自信を持って本番に臨めるよう、具体的なアドバイスを提供します。一人で悩みがちな転職活動も、プロの伴走があれば心強いはずです。あなたの魅力を最大限に引き出し、納得のいく転職を実現するために、Zキャリアが全力でサポートします。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)

.png?w=640&h=360&fit=crop&fm=jpg&q=75)