「施工管理って、建物の工事現場とかで指示を出している人?」「なんだか大変そうだけど、実際どんな仕事なんだろう?」 建設現場で見かける施工管理の仕事に、興味を持っている方もいるかもしれません。

特に、これから社会に出る、あるいは新しい仕事を探している未経験の方にとっては、仕事内容はもちろん、「きついって聞くけど本当?」「やりがいはあるの?」「お給料は?」「資格は必要?」など、気になることがたくさんあるでしょう。

この記事では、そんな施工管理の仕事について、具体的な業務内容から、仕事のやりがい、大変な側面、必要な資格や年収、未経験からの目指し方まで、わかりやすく解説していきます。施工管理の「リアル」を知って、自身のキャリア選択の参考にしてください。

施工管理の仕事内容とは?7つの管理業務をわかりやすく解説

施工管理の仕事は、一言でいうと建設工事の現場全体をマネジメントすることです。具体的にどのような業務を行っているのか、まずは、以下の各項目について詳しく見ていきましょう。

- 施工管理の役割:工事全体のまとめ役

- 建築・土木工事における7つの主要な管理業務

- 工程管理:スケジュール通りに進めるための調整

- 品質管理:求められる基準を満たすためのチェック

- 安全管理:事故なく安全に進めるための環境整備

- 原価管理:予算内で利益を確保するためのコスト管理

- 書類管理:工事記録や報告を正確に残す業務

- 施工管理の一日の流れ(例)

- 現場監督との役割の違いは?

施工管理の役割:工事全体のまとめ役

施工管理は、建設工事が計画通りに、安全かつ高品質に進むように、現場全体の指揮をとる役割を担います。設計者や発注者、そして実際に作業を行う職人さんたちなど、多くの人と関わりながら、プロジェクトを成功に導く司令塔のような存在です。建物の建設だけでなく、道路や橋などの土木工事においても重要なポジションです。

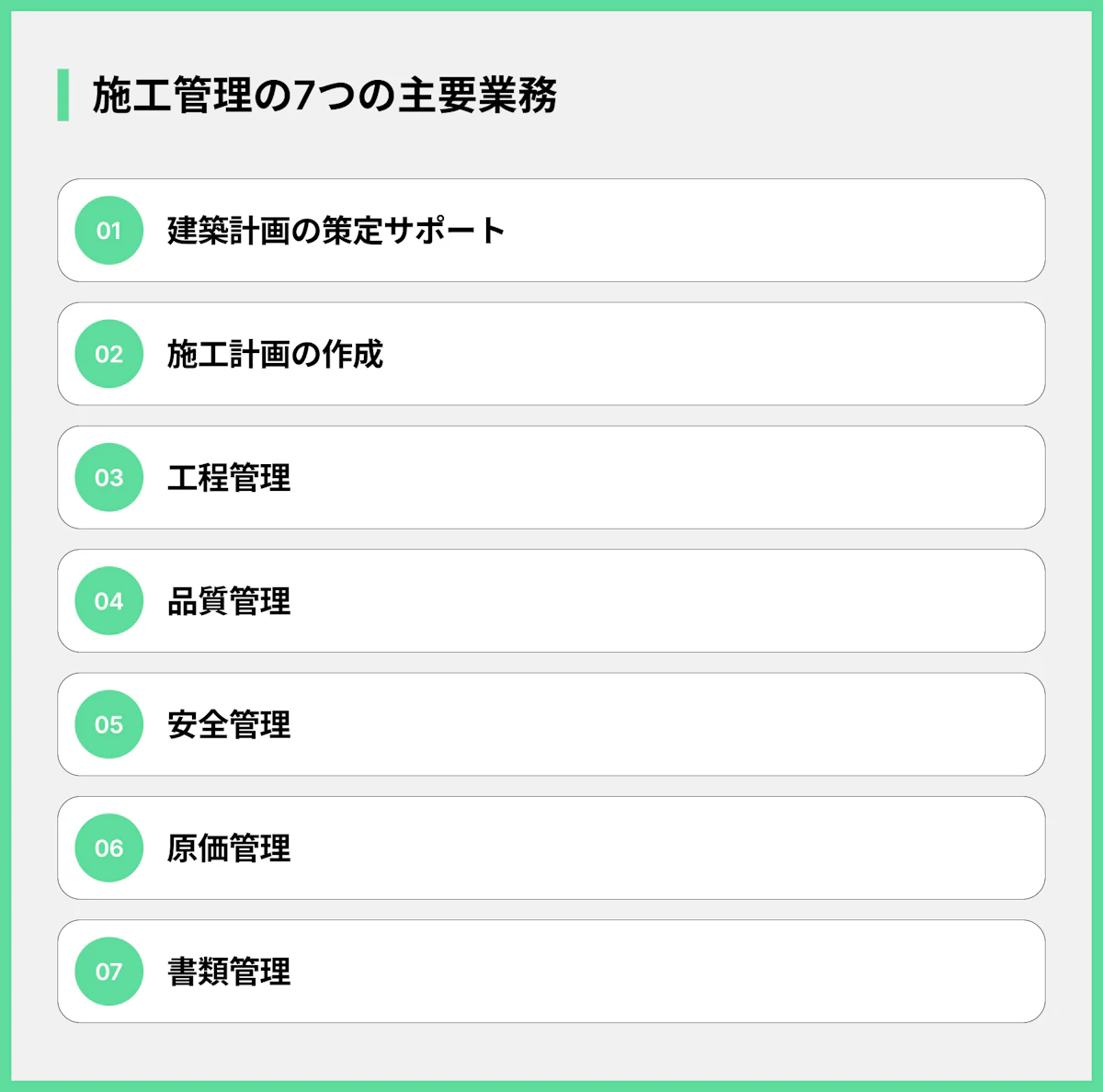

建築・土木工事における7つの主要な管理業務

施工管理の業務は多岐にわたりますが、中心となるのは以下の7つの管理業務です。これらを適切に行うことで、工事の品質を保ち、安全に進め、予算内に収めることが可能になります。

これらの業務は相互に関連しており、バランスよく進めることが求められます。それぞれの業務について、もう少し詳しく見ていきましょう。

工程管理:スケジュール通りに進めるための調整

工程管理とは、工事全体のスケジュールを管理する仕事です。決められた工期内に工事を完了させるために、日々の作業計画を立て、進捗状況を確認します。天候や予期せぬトラブルで遅れが生じた場合には、計画を修正し、関係各所と連携して調整を行います。例えば、雨で屋外作業ができない日に、屋内作業を前倒しするなどの判断も工程管理の一環です。

品質管理:求められる基準を満たすためのチェック

品質管理は、建設される建物や構造物が、設計図や仕様書通りの品質基準を満たしているかを確認する仕事です。使用する材料が適切か、寸法や強度は基準を満たしているかなどを、工事の各段階で検査・記録します。完成後の見えない部分の品質も担保する必要があり、手抜き工事などを防ぐ重要な役割です。品質は、建物の見た目だけでなく、耐久性や安全性にも直結します。

安全管理:事故なく安全に進めるための環境整備

安全管理は、工事現場で働く作業員の方々が安全に作業できる環境を整え、事故を未然に防ぐ仕事です。現場の危険箇所をチェックし、手すりや安全ネットの設置、危険予知活動(KY活動)の実施、安全教育などを行います。万が一事故が発生した際には、迅速な対応と原因究明、再発防止策の徹底が求められます。働く人すべての命を守る、非常に責任のある業務です。

原価管理:予算内で利益を確保するためのコスト管理

原価管理は、工事にかかる費用(コスト)を管理する仕事です。決められた予算内で工事を完了させ、会社の利益を確保することが目的です。材料費や人件費、機械のレンタル費用などを算出し、実際の費用と比較しながら進捗を管理します。コスト削減のために、より効率的な工法を検討したり、資材の発注方法を見直したりすることもあります。

書類管理:工事記録や報告を正確に残す業務

工事を進める上では、契約書や設計図、施工計画書、各種検査記録など、膨大な書類が発生します。これらの書類を適切に作成・整理・保管するのも施工管理の重要な仕事です。関係者への報告や連絡、官公庁への申請書類なども含まれます。最近では、専用のアプリなどを活用して、書類作成や情報共有を効率化する動きも進んでいます。

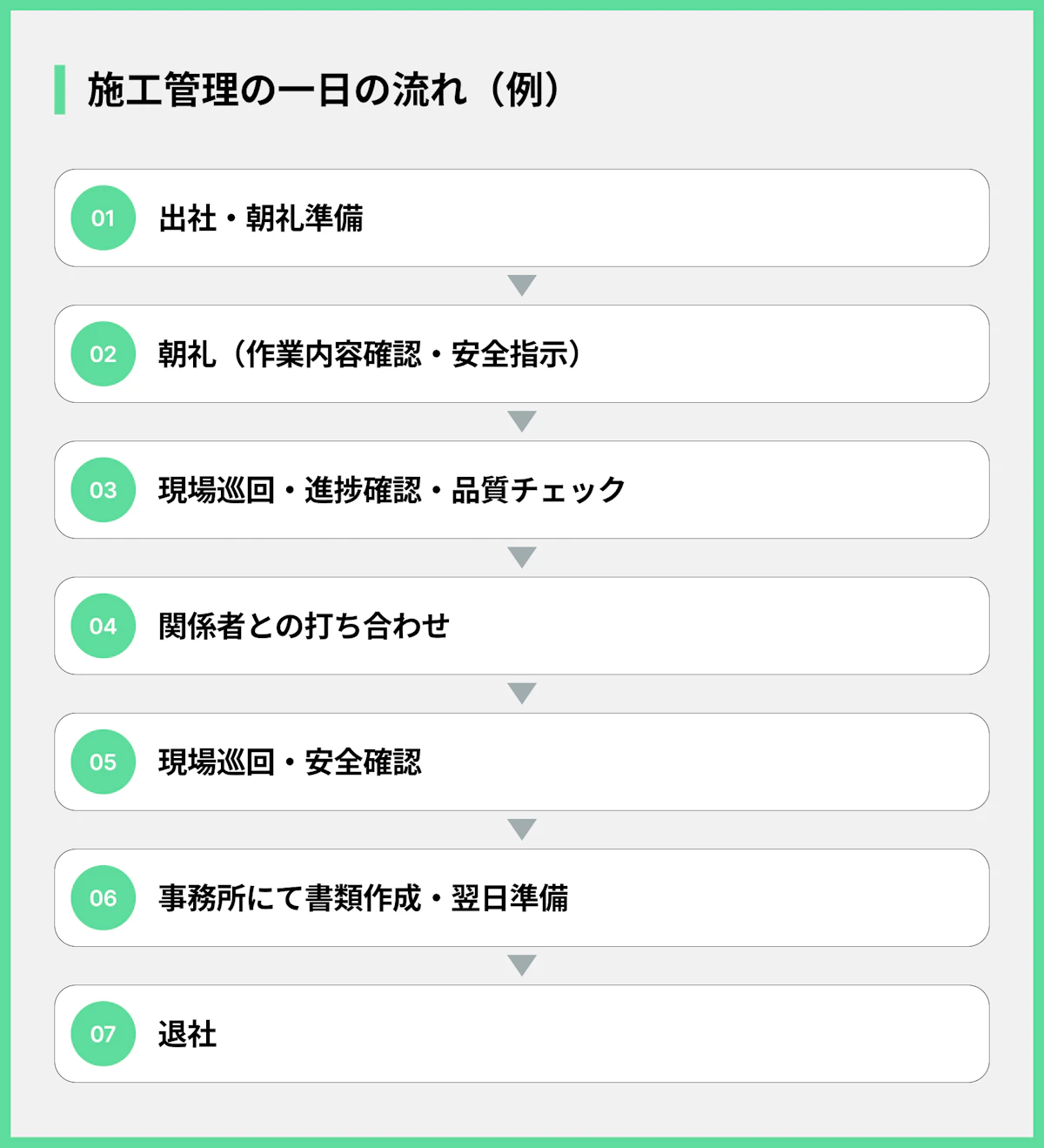

施工管理の一日の流れ(例)

施工管理の一日は現場の状況によって変化しますが、一般的な例を見てみましょう。朝礼でその日の作業内容や安全確認を行い、日中は現場を巡回して進捗や品質、安全をチェックします。職人さんへの指示出しや、発注者・設計者との打ち合わせも行います。夕方には事務所に戻り、書類作成や翌日の準備などのデスクワークを行うことが多いです。

現場監督との役割の違いは?

施工管理と現場監督は、同じ意味で使われることが多いですが、厳密には少しニュアンスが異なります。施工管理は、工程・品質・安全・原価といった「管理業務全体」を指すことが多いのに対し、現場監督は、より「現場での直接的な指揮・監督」に重点を置いた呼称として使われることがあります。ただし、実際の業務内容としては重なる部分がほとんどです。

施工管理のやりがいと仕事の魅力

大変そうなイメージもある施工管理ですが、多くの魅力ややりがいがある仕事です。ここでは、施工管理のポジティブな側面について見ていきましょう。

- モノづくりに関わり完成時の達成感を味わえる

- 社会インフラを支える貢献度の高さ

- 幅広い知識やマネジメントスキルが身につく

- チームで目標達成を目指す一体感

モノづくりに関わり完成時の達成感を味わえる

施工管理の最大の魅力は、モノづくりの醍醐味を味わえることです。何もないところに建物や構造物が形になっていく過程に深く関わり、プロジェクトが無事に完成したときの達成感は格別です。自分が携わったものが地図に残り、多くの人に利用されるのを見ると、大きな喜びと誇りを感じられるでしょう。

社会インフラを支える貢献度の高さ

建物や道路、橋などは、人々の生活や社会活動に欠かせない社会インフラです。施工管理は、これらのインフラ整備に直接関わることで、社会に貢献している実感を得やすい仕事です。多くの人の役に立っているという自負が、仕事へのモチベーションにつながります。

幅広い知識やマネジメントスキルが身につく

施工管理の仕事を通じて、建築や土木に関する専門知識はもちろん、マネジメントスキルも幅広く習得できます。工程管理能力、品質管理の知識、安全管理の意識、コスト感覚、そして多くの人を動かすコミュニケーション能力やリーダーシップなど、多様なスキルが自然と身についていきます。これらのスキルは、他の分野でも役立つポータブルスキルとなります。

チームで目標達成を目指す一体感

建設プロジェクトは、多くの専門家や職人さんたちとのチームワークで成り立っています。施工管理は、そのチームの中心となって、様々な立場の人と協力しながら一つの目標に向かって進みます。困難を乗り越え、チームで目標を達成したときの一体感や喜びは、この仕事ならではの魅力と言えるでしょう。

「きつい」「やめとけ」は本当?施工管理の厳しさ・大変なこと

魅力が多い一方で、「施工管理はきつい」「やめとけ」といった声が聞かれることもあります。実際にどのような厳しさや大変さがあるのか、正直に見ていきましょう。

- 現場によっては長時間労働や休日出勤がある

- 工期や品質に対するプレッシャーと責任の重さ

- 天候や予期せぬトラブルへの対応力が必要

- 体力的な負担を感じる場面もある

- 多くの関係者とのコミュニケーションの難しさ

現場によっては長時間労働や休日出勤がある

建設業界全体として、工期を守るために労働時間が長くなる傾向が見られます。特に工期が迫っている時期や、トラブルが発生した場合などは、残業や休日出勤が必要になることもあります。近年は働き方改革が進められていますが、現場によってはまだ改善途上というケースもあるのが実情です。

工期や品質に対するプレッシャーと責任の重さ

施工管理は、工事の成功に対する大きな責任を負います。決められた工期内に、求められる品質のものを、安全に、予算内で完成させなければならないというプレッシャーは常にあります。一つの判断ミスが、工期の遅れや品質の低下、さらには事故につながる可能性もあるため、精神的な負担を感じる場面もあるでしょう。

天候や予期せぬトラブルへの対応力が必要

建設工事は、天候の影響を大きく受けます。台風や大雨、猛暑などで作業が中断したり、計画変更を余儀なくされたりすることがあります。また、地中から予期せぬ障害物が出てきたり、資材の納入が遅れたりといったトラブルも起こりえます。こうした不測の事態に、冷静かつ迅速に対応する能力が求められます。

体力的な負担を感じる場面もある

施工管理はデスクワークだけでなく、広い工事現場を歩き回って状況を確認したり、時には重いものを運んだりすることもあります。また、夏場の炎天下や冬場の寒さの中での作業指示など、季節によっては体力的な負担が大きいと感じることもあるでしょう。自己管理による体調維持も重要になります。

多くの関係者とのコミュニケーションの難しさ

施工管理は、様々な立場の人と関わる仕事です。発注者、設計者、協力会社の担当者、職人さんなど、それぞれ考え方や専門性が異なります。すべての人と円滑にコミュニケーションを取り、意見を調整しながらプロジェクトを進めるのは簡単なことではありません。時には、意見の対立や難しい交渉が必要になる場面もあります。

施工管理の仕事に必要な資格とは?

施工管理として働く上で、資格は必ずしも必須ではありませんが、キャリアアップや仕事の幅を広げるためには有利になります。ここでは、施工管理に関連する資格について解説します。

- 施工管理に資格は必須?有利になる理由

- 代表的な国家資格「施工管理技士」とは(1級・2級)

- 施工管理技士の資格分野(建築・土木など)

- 資格取得に必要な実務経験の目安

- 資格を持つことのメリット(キャリア・待遇面)

施工管理に資格は必須?有利になる理由

小規模な工事であれば無資格でも施工管理業務を行えますが、一定規模以上の工事では有資格者の配置が法律で義務付けられています。そのため、資格を持っていると担当できる工事の規模が大きくなり、仕事の幅が広がります。また、資格は自身のスキルや知識を客観的に証明するものであり、転職や昇進においても有利に働くことが多いです。

代表的な国家資格「施工管理技士」とは(1級・2級)

施工管理に関する代表的な国家資格が「施工管理技士」です。この資格には1級と2級があり、担当できる工事の規模や役割が異なります。一般的に、2級は中小規模の工事における主任技術者、1級は大規模工事における監理技術者や主任技術者として認められます。まずは2級の取得を目指し、実務経験を積んでから1級に挑戦するのが一般的なステップです。

施工管理技士の資格分野(建築・土木など)

施工管理技士の資格は、専門とする工事分野ごとに分かれています。主なものとしては、「建築施工管理技士」「土木施工管理技士」「電気工事施工管理技士」「管工事施工管理技士」「造園施工管理技士」「建設機械施工管理技士」などがあります。自分がどの分野の工事に携わりたいかによって、目指す資格の種類が決まります。

資格取得に必要な実務経験の目安

施工管理技士の資格を取得するには、試験に合格する必要があります。特に近年、受験資格が見直され、挑戦しやすくなっています。 例えば、2級施工管理技士の場合、第一次検定は17歳以上であれば実務経験がなくても受験できるようになりました。 ただし、最終的に資格を取得するために必要な第二次検定を受験するには、第一次検定合格後に一定の実務経験を積む必要があります。必要な実務経験の年数は、資格の種類(建築、土木など)や級(1級、2級)によって定められています。以前は学歴によって必要な年数が細かく分かれていましたが、その区分も緩和・見直しが進んでいます。 受験資格の詳細は年度によって変更される可能性もありますので、必ず試験実施機関の公式サイトで最新の情報を確認するようにしてください。

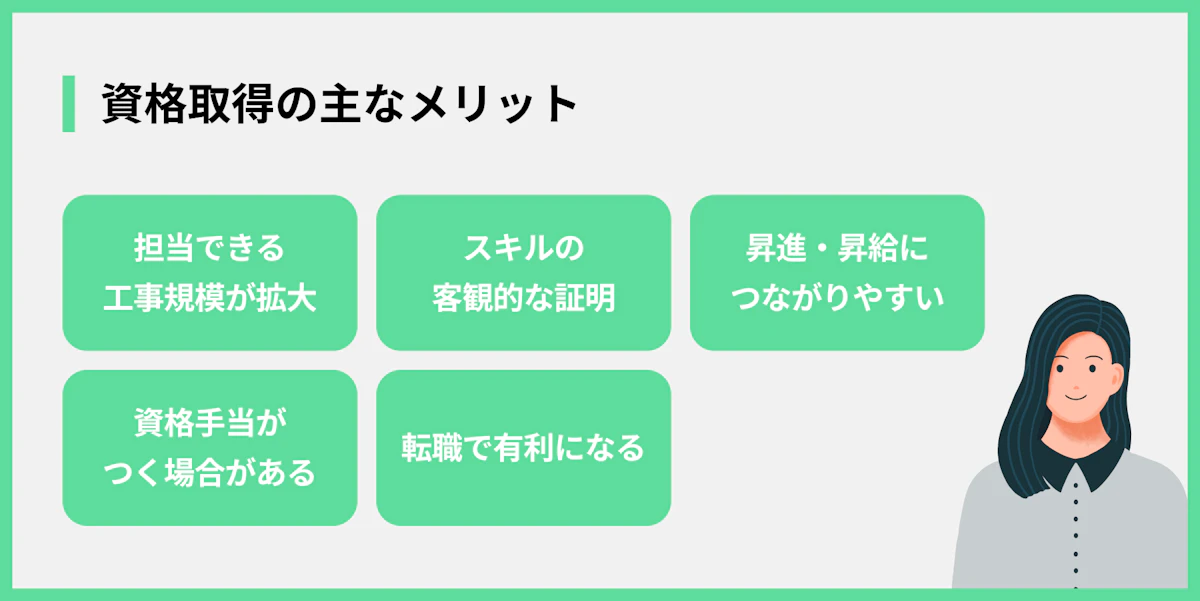

資格を持つことのメリット(キャリア・待遇面)

資格を取得することで、担当できる業務範囲が広がり、より責任のあるポジションを任されるようになります。これはキャリアアップに直結し、昇進や昇給の可能性も高まります。また、会社によっては資格手当が支給されることもあります。転職市場においても、有資格者は高く評価されるため、より良い条件での転職が期待できるでしょう。

施工管理の年収はどれくらい?

仕事選びにおいて、年収は重要な要素の一つです。施工管理の収入事情はどのようになっているのでしょうか。

- 施工管理の平均的な年収相場

- 経験年数や保有資格による年収の違い

- 年収アップを目指すためのポイント

施工管理の平均的な年収相場

施工管理の年収は経験やスキル、勤務先企業によって幅がありますが、一般的には日本の平均年収と比較して同等か、やや高い水準にあると言われています。特に経験を積み、資格を取得して責任ある立場になると、高めの年収が期待できる職種です。ただし、初任給については、他の職種と大きく変わらない場合もあります。

経験年数や保有資格による年収の違い

施工管理の年収は、経験年数とともに上昇していく傾向があります。実務経験を重ねることで、より複雑な現場を管理できるようになったり、マネジメント能力が向上したりするためです。また、1級施工管理技士などの難易度の高い資格を取得すると、資格手当が付いたり、より高い役職に就けたりすることで、年収アップにつながることが多いです。

年収アップを目指すためのポイント

施工管理として年収アップを目指すには、まず実務経験を積むことが重要です。様々な現場を経験し、スキルを高めていきましょう。そして、関連資格、特に1級施工管理技士の取得は大きな武器になります。また、より大規模なプロジェクトを扱っている会社や、待遇の良い会社へ転職することも、年収アップの有効な手段の一つです。

女性も施工管理で活躍できる?

建設業界というと男性が多いイメージがあるかもしれませんが、近年は女性の活躍も増えています。施工管理の仕事における女性の働き方について見ていきましょう。

- 建設業界における女性施工管理者の現状

- 女性が施工管理として働く上でのメリット・注意点

- 企業による女性活躍推進の取り組み例

建設業界における女性施工管理者の現状

かつては男性中心だった建設業界ですが、近年は女性の施工管理技術者も増えています。「けんせつ小町」という愛称も生まれ、国土交通省を中心に女性が活躍しやすい環境づくりが進められています。まだまだ男性比率が高い状況ではありますが、意欲のある女性が施工管理として活躍する道は確実に広がっています。

女性が施工管理として働く上でのメリット・注意点

女性ならではの細やかな視点やコミュニケーション能力は、施工管理の仕事での強みになります。例えば、現場の整理整頓や安全への配慮、関係者との円滑なコミュニケーションなどで力を発揮しやすいでしょう。一方で、現場によっては体力的な負担や、男性が多い環境特有の課題を感じる可能性もあります。更衣室やトイレなどの設備面も、企業によって整備状況が異なります。

企業による女性活躍推進の取り組み例

多くの建設会社が、女性が働きやすい環境を整備する取り組みを進めています。女性専用の更衣室やトイレの設置、育児休業や時短勤務制度の充実、キャリア相談窓口の設置など、様々なサポート体制が整えられつつあります。会社説明会や企業のウェブサイトなどで、こうした取り組みについて確認してみると良いでしょう。

施工管理に向いている人・向いていない人の特徴

施工管理の仕事内容や魅力、大変さを見てきましたが、どのような人がこの仕事に向いているのでしょうか。適性について考えてみましょう。

- コミュニケーション能力が高い人

- リーダーシップを発揮できる人

- 問題解決能力や判断力がある人

- マルチタスクやスケジュール管理が得意な人

- 体力に自信がある人

- 逆に施工管理が向いていないかもしれない人の特徴

コミュニケーション能力が高い人

施工管理は、多くの人と関わり、連携しながら仕事を進める必要があります。発注者、設計者、協力会社、職人さんなど、様々な立場の人と円滑に意思疎通を図り、良好な関係を築けるコミュニケーション能力は非常に重要です。相手の話をしっかり聞き、自分の考えを分かりやすく伝える力が求められます。

リーダーシップを発揮できる人

現場では、施工管理が中心となって多くの作業員をまとめ、指示を出す場面が多くあります。目標達成に向けてチームを引っ張っていくリーダーシップや、周りを巻き込む力が求められます。責任感を持って、率先して行動できる人が向いているでしょう。

問題解決能力や判断力がある人

工事現場では、予期せぬ問題やトラブルが発生することがあります。そのような状況でも冷静に状況を分析し、原因を特定し、適切な解決策を見つけ出す能力が必要です。また、限られた情報の中で、迅速かつ的確な判断を下す力も求められます。

マルチタスクやスケジュール管理が得意な人

施工管理は、複数の業務(工程・品質・安全・原価など)を同時進行で管理しなければなりません。また、全体のスケジュールを把握し、日々のタスクを効率的にこなしていく能力も重要です。物事を整理し、優先順位をつけて計画的に進めることが得意な人に向いています。

体力に自信がある人

現場での立ち仕事や移動が多く、時には悪天候の中で作業することもあります。デスクワークだけでなく、体力も必要とされる仕事です。そのため、体力に自信があり、体を動かすことが苦にならない人が向いていると言えるでしょう。もちろん、自己管理による健康維持も大切です。

逆に施工管理が向いていないかもしれない人の特徴

上記の特徴の逆、例えば、人とコミュニケーションを取るのが極端に苦手な人や、プレッシャーに非常に弱い人、計画性がなく臨機応変な対応が苦手な人、体力に全く自信がない人などは、施工管理の仕事で苦労を感じる場面が多いかもしれません。ただし、これらはあくまで傾向であり、入社後の努力や経験によって克服できる部分もあります。

未経験から施工管理を目指すには?

これまでの話を聞いて、「未経験だけど施工管理に挑戦してみたい」と思った方もいるかもしれません。最後に、未経験から施工管理を目指すためのポイントについて解説します。

- 未経験でも施工管理になれる?求人の探し方

- 入社前に身につけておくと役立つスキル

- 入社後のキャリアステップと学び方

未経験でも施工管理になれる?求人の探し方

結論から言うと、未経験からでも施工管理になることは可能です。建設業界は人手不足の傾向があり、若手人材や未経験者を積極的に採用し、育成しようという企業が増えています。求人を探す際は、「未経験者歓迎」「学歴不問」「研修制度あり」といったキーワードで検索してみると良いでしょう。求人サイトやハローワーク、企業の採用ページなどをチェックしてみてください。

入社前に身につけておくと役立つスキル

必須ではありませんが、基本的なパソコンスキル(Word、Excelなど)があると、書類作成などで役立ちます。また、コミュニケーション能力や、学ぶ意欲、目標達成意欲などを面接でアピールできると良いでしょう。もし可能であれば、建設関連の基本的な知識を本などで学んでおくと、入社後の理解がスムーズになるかもしれません。

入社後のキャリアステップと学び方

入社後は、OJT(On-the-Job Training)を通じて、先輩社員から実際の業務を学ぶのが一般的です。最初は簡単な補助業務から始め、徐々に担当できる範囲を広げていきます。積極的に質問し、現場で経験を積むことが成長への近道です。また、会社によっては研修制度が用意されている場合もあります。将来的には、施工管理技士の資格取得を目指すことで、キャリアアップを図ることができます。

ここまで、施工管理の仕事内容、やりがい、厳しさ、資格、年収、そして未経験からの目指し方について解説してきました。 施工管理は、責任が大きく大変な面もありますが、モノづくりに深く関われ、社会に貢献できる、非常にやりがいのある仕事です。

もし、施工管理の仕事に興味を持ったなら、まずは求人情報をチェックしたり、企業の説明会に参加したりして、さらに詳しい情報を集めてみてはいかがでしょうか。

自分に合った仕事を見つけるためには、情報収集と比較検討が大切です。もし、一人で進めるのが不安な場合や、もっと具体的なアドバイスが欲しいと感じたら、Zキャリアのエージェントに相談してみるのも良い方法です。キャリアのプロが、あなたの適性や希望に合った求人探しをサポートしてくれます。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)