大学中退フリーターだけど公務員ってなれるの?

「大学を途中でやめてしまったし、フリーターだから公務員なんて無理かな…」

「公務員に興味はあるけど、どうすればいいか分からない…」

そんな風に悩んでいませんか?

この記事を読めば、大学中退やフリーターの経験があっても公務員を目指せること、そしてそのための具体的なステップが分かります。

公務員の仕事は、安定していて社会に貢献できる魅力的な仕事の一つです。

「自分には無理かも…」と諦める前に、まずは公務員の世界をのぞいてみませんか?

この記事が、あなたの新しい一歩を踏み出すきっかけになるはずです。

- 大学中退やフリーターでも公務員になれるの?

- 公務員にはどんな仕事がある?

- 公務員になるメリット・デメリットは?

- 公務員試験ってどんな内容?どう対策する?

- お給料や働き方はどうなの?

さあ、一緒に公務員への道を探っていきましょう!

心配いりません!大学中退でも公務員への道は開かれています

まず一番にお伝えしたいのは、大学を中退したからといって、公務員になる夢を諦める必要はないということです。

多くの公務員試験では、学歴そのものよりも、試験を受けることができる年齢であるかといった条件の方が重視される傾向にあります。

「大学中退」という経歴が、公務員試験の受験資格で直接不利になることは少ないのです。

もちろん、面接では大学を中退した理由を聞かれることがあるかもしれません。

ですが、その理由を正直に、そして前向きに伝えることができれば大丈夫。

大切なのは、過去の経歴よりも「これから公務員としてどう頑張りたいか」というあなたの熱意です。

フリーター期間があっても大丈夫?空白期間について

「大学中退後、しばらくフリーターをしていたんだけど…」という方もいるかもしれませんね。

フリーター期間、いわゆる「空白期間」があると、就職活動で不利になるのではと心配する声も聞きます。

ですが、これも考え方次第です。

フリーターとして働いた経験も、伝え方によってはあなたの強みになります。

例えば、

- いろいろな仕事を経験して社会勉強になった

- 働くことの大切さを実感できた

- コミュニケーション能力が身についた

など、フリーター期間に何を感じ、何を学んだのかを具体的に話せると良いでしょう。

面接官は、あなたがその期間をどう過ごし、そこから何を得て、これからどう活かそうとしているのかを知りたいと思っています。

- どんな目的でフリーターをしていたか(例:やりたいこと探しの期間、資格取得の勉強のためなど)

- フリーター経験で得たスキルや学び(例:接客スキル、責任感、目標達成意欲など)

- その経験を公務員の仕事にどう活かせるか

- なぜ公務員を目指そうと思ったのか、その熱意

大切なのは、フリーター期間があったことをネガティブに捉えず、前向きな経験として語ることです。

自信を持って、あなたの経験をアピールしましょう。

どんな公務員の仕事があるか見てみよう

「公務員」とひとことで言っても、実はたくさんの種類の仕事があります。

大きく分けると、国全体に関わる仕事をする「国家公務員」と、私たちの住む地域に密着した仕事をする「地方公務員」の2つがあります。

どちらも社会を支える大切な仕事ですが、働く場所や仕事内容が少し異なります。

まずはどんな種類の仕事があるのかを知って、自分に合った道を探してみましょう。

国全体のため?それとも地元に貢献?国家公務員と地方公務員

国家公務員と地方公務員、どちらも私たちの生活を支える重要な役割を担っていますが、具体的にどんな違いがあるのでしょうか?

簡単に比較してみましょう。

国家公務員

- 働く場所のイメージ:国の省庁(例:財務省、厚生労働省など)や、その出先機関(例:税務署、ハローワークなど)が中心。全国転勤がある場合も。

- 仕事内容のイメージ:国全体の政策を考えたり、法律を作ったり、国全体の安全や秩序を守る仕事など、スケールの大きな仕事が多い。外交や防衛なども。

- こんな人に向いてるかも:国という大きなフィールドで活躍したい人、専門的な知識を深めたい人。

地方公務員

- 働く場所のイメージ:都道府県庁、市役所、区役所、町役場、村役場など、地域に密着した場所が中心。基本的にその自治体内での勤務。

- 仕事内容のイメージ:地域の住民サービス(例:戸籍や住民票の手続き、福祉サービス、ゴミ処理)、地域の活性化、まちづくり、教育、防災など、地域の人々の生活に直接関わる仕事が多い。

- こんな人に向いてるかも:地元に貢献したい人、地域の人々と直接関わる仕事がしたい人。

どちらが良い・悪いということではなく、自分がどんな風に社会と関わりたいかによって、選ぶ道が変わってきます。

それぞれの特徴を理解して、自分の興味ややりがいを感じられる方を選びましょう。

大学中退からチャレンジしやすい公務員の仕事の例

大学中退からでもチャレンジしやすい公務員の仕事には、どんなものがあるのでしょうか?

学歴不問や高卒程度で受験できる職種を中心に、いくつか例を挙げてみます。

これらの仕事は、ノンデスクワークの経験がある方にも馴染みやすいかもしれません。

大学中退から目指しやすい公務員の仕事例

- 事務職(一般行政職):役所や国の機関で、書類作成やデータ入力、窓口対応など、幅広い事務作業を行います。最も募集が多い職種の一つです。

- 警察官:地域の安全を守り、事件の捜査や交通の取り締まりなどを行います。体力や正義感が求められます。

- 消防官:火災の消火活動や救急活動、防災指導などを行います。こちらも体力と使命感が重要です。

- 刑務官・法務教官:刑務所や少年院などで、被収容者の監督や指導、社会復帰の支援などを行います。

- 税務職員:税務署で、税金の計算や徴収、相談業務などを行います。

- 皇宮護衛官:皇居や御所などで、天皇皇后両陛下や皇族の方々の護衛、施設の警備などを行います。

- 自衛官:国の防衛や災害派遣、国際協力活動などを行います。

- 技術職・技能職:土木、建築、機械、電気などの専門知識や技術を活かして、インフラ整備や施設の維持管理などを行います。学校で学んだことや実務経験が活かせる場合があります。

これらの他にも、たくさんの職種があります。

興味のある仕事が見つかったら、さらに詳しく調べてみましょう。

どんな仕事内容なのか、どんな人が向いているのかを知ることで、目標がより具体的になりますよ。

公務員として働くって実際どう?良いところ・知っておきたいこと

公務員と聞くと、「安定している」「真面目そう」といったイメージを持つ人が多いかもしれません。

実際に公務員として働くことには、たくさんの魅力があります。ですが、事前に知っておきたい注意点もいくつかあります。

ここでは、公務員として働くことの良いところと、知っておきたいことをそれぞれ見ていきましょう。

自分にとって本当に合っている仕事なのかを考える参考にしてください。

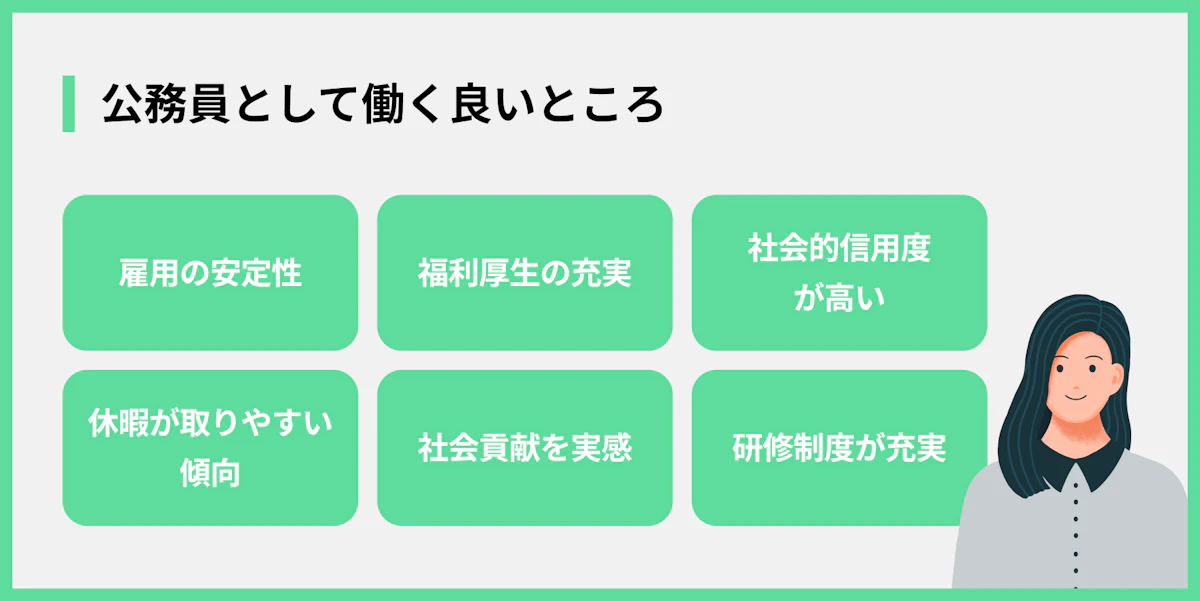

公務員として働く上での良いところ

まずは、公務員として働くことの一般的なメリット、つまり「良いところ」を紹介します。

多くの人が公務員を目指す理由がここにあるかもしれません。

1. 雇用の安定性

公務員は、国や地方自治体に雇用されるため、民間企業のように業績不振で倒産したり、リストラされたりする心配が基本的にありません。安定して長く働きたい人にとっては大きな魅力です。

2. 福利厚生の充実

各種社会保険はもちろん、住居手当や扶養手当、通勤手当などの手当が充実している傾向があります。また、育児休業や介護休業などの制度も整っており、ライフスタイルの変化に対応しやすい環境です。

3. 社会的信用度が高い

公務員という職業は、社会的な信用度が高いとされています。住宅ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりする際に有利になることもあります。

4. 休暇が取りやすい傾向

年次有給休暇の取得が奨励されていたり、夏季休暇や年末年始休暇などがしっかり取れる職場が多い傾向にあります。ワークライフバランスを重視する人には嬉しいポイントです。

5. 社会貢献を実感しやすい

公務員の仕事は、直接的・間接的に国民や地域住民の生活を支えるものです。「人の役に立ちたい」「社会に貢献したい」という気持ちが強い人にとっては、大きなやりがいを感じられるでしょう。

6. 研修制度が充実していることが多い

入職後の研修はもちろん、キャリアアップのための研修制度が整っている場合が多いです。未経験からでも安心して仕事を始められ、スキルアップも目指せます。

これらのメリットは、働く上でとても心強いですよね。

安定した環境で、やりがいを持って働きたい人にとって、公務員は魅力的な選択肢と言えるでしょう。

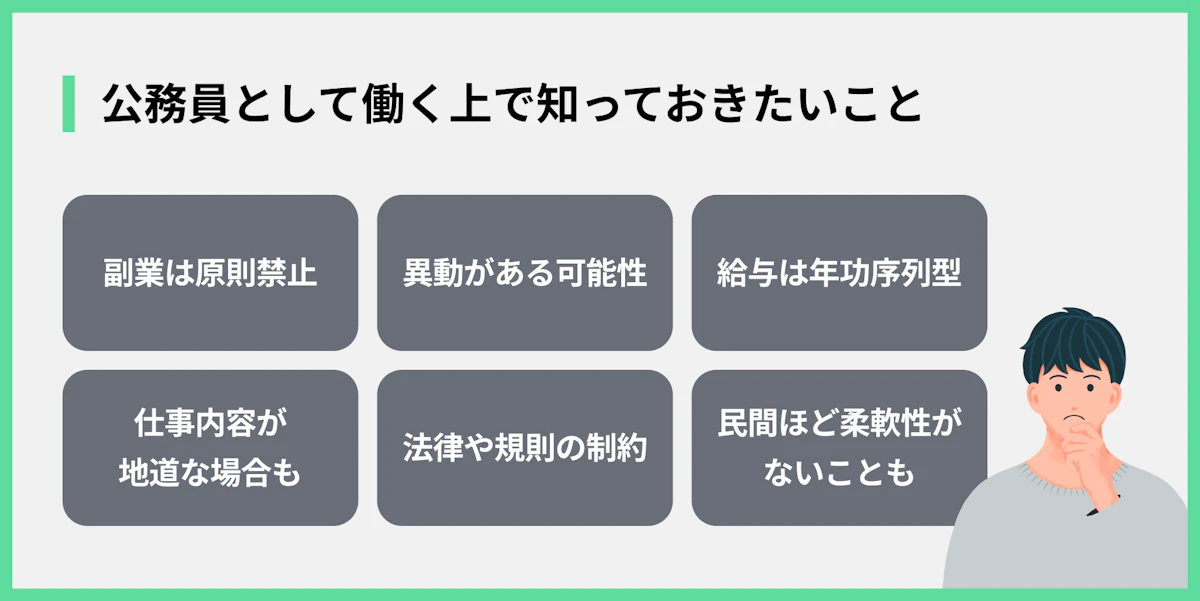

公務員として働く上で知っておきたいこと

次に、公務員として働く上で事前に知っておきたいこと、人によってはデメリットと感じるかもしれない点も見ておきましょう。

1. 副業は原則禁止

公務員は、法律で原則として副業が禁止されています(一部例外あり)。収入アップを目指して副業をしたいと考えている人にとっては、注意が必要です。

2. 異動がある可能性

特に国家公務員や規模の大きな自治体の場合、数年ごとに部署異動や転勤があることが一般的です。いろいろな仕事を経験できるというメリットもありますが、一つの場所で長く働きたい人や、頻繁な環境変化が苦手な人には負担になることもあります。

3. 給与は年功序列型が多い

公務員の給与は、年齢や勤続年数に応じて上がっていく年功序列型の傾向が強いです。若いうちから実力でどんどん稼ぎたいという人には、少し物足りなく感じるかもしれません。

4. 仕事内容が地道な場合も

華やかなイメージのある仕事ばかりではありません。書類作成やデータ入力、窓口業務など、地道でコツコツとした作業が求められる部署も多くあります。

5. 法律や規則による制約が多い

公務員の仕事は、法律や条例、規則に基づいて行われます。そのため、自分の判断で自由に仕事を進められる範囲が限られることがあります。

6. 民間企業ほど柔軟性がないことも

前例踏襲が重視されたり、新しいことへのチャレンジに時間がかかったりするなど、民間企業に比べて組織の意思決定や変化のスピードがゆっくりな場合があります。

これらの点を理解した上で、それでも公務員として働きたいか、自分に合っているかをじっくり考えてみましょう。

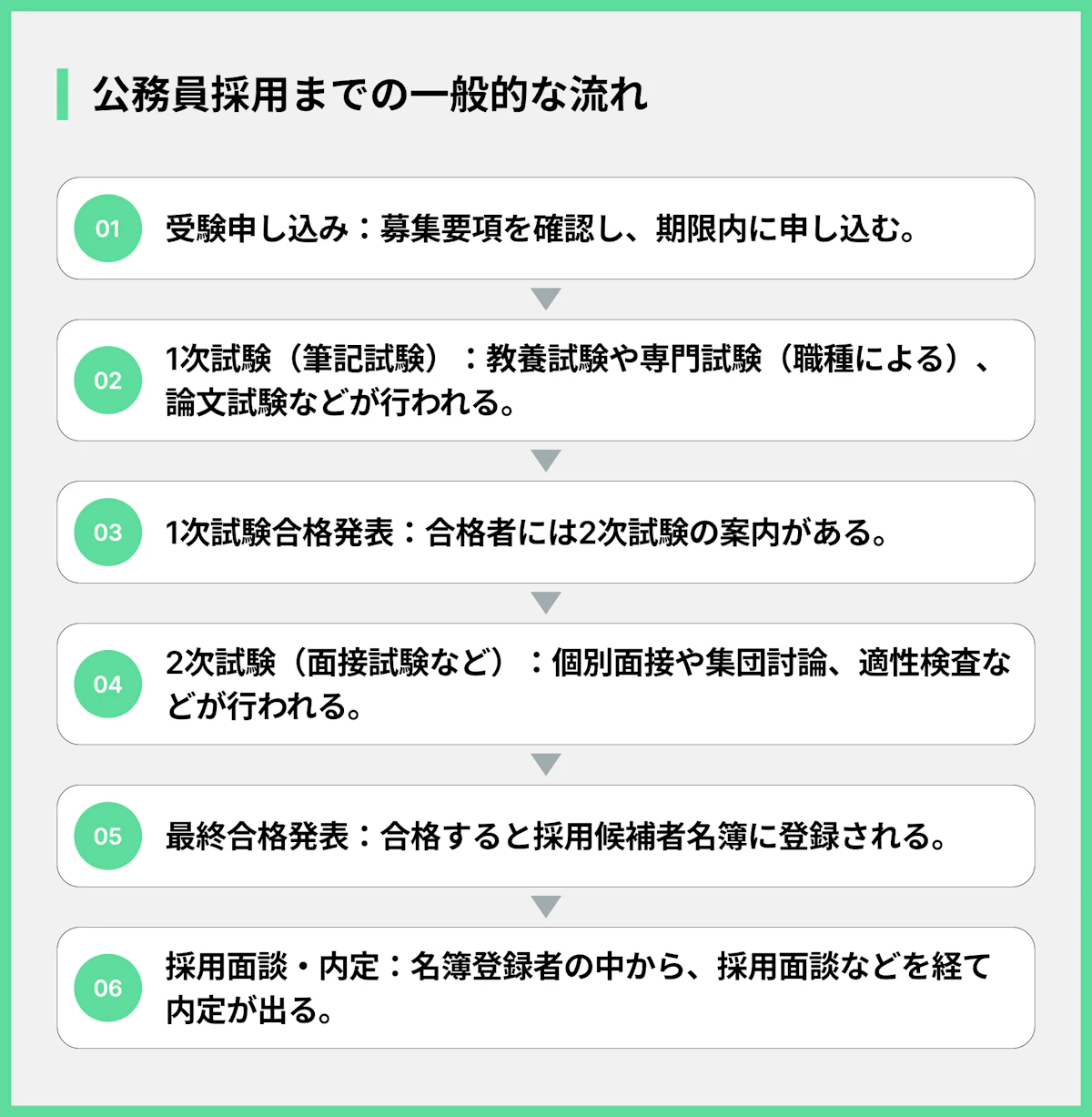

公務員になるための試験ってどんな内容?

公務員になるためには、基本的に「公務員試験」に合格する必要があります。

「試験」と聞くと難しそう…と感じるかもしれませんが、どんな試験なのかを事前に知っておけば、しっかり対策を立てることができます。

公務員試験は、大きく分けて筆記試験と面接試験が行われるのが一般的です。

ここでは、公務員試験の基本的な内容について見ていきましょう。

試験の種類:「高卒程度」「大卒程度」って何が違うの?

公務員試験には、受験する人の最終学歴などに応じて、いくつかの区分(レベル)が設けられています。

よく聞くのが「高卒程度試験」と「大卒程度試験」です。

高卒程度試験(初級、Ⅲ類などとも呼ばれます)

- 対象者(イメージ):主に高校卒業見込みの人や、高校既卒者向け。

- 試験の難易度(イメージ):高校で習う内容が中心。基本的な学力が問われます。

- 大学中退者の場合:最終学歴が高卒扱いになるため、多くの場合この区分を受験します。

大卒程度試験(上級、Ⅰ類などとも呼ばれます)

- 対象者(イメージ):主に大学卒業見込みの人や、大学既卒者向け。

- 試験の難易度(イメージ):大学で学ぶような専門知識や、より高度な思考力が問われる問題が出題されます。

- 大学中退者の場合:年齢などの受験資格を満たせば受験できることもありますが、一般的には高卒程度試験よりも難易度が高くなります。

どちらの試験を受けるかは、自分の学力や目指す職種、自治体の募集内容などをよく確認して決めることが大切です。

無理なく対策できる方を選ぶのが、合格への近道かもしれません。

試験では具体的に何をするの?筆記試験と面接について

公務員試験は、多くの場合、1次試験(主に筆記試験)と2次試験(主に面接試験)の段階に分かれています。

最終的に公務員として採用されるまでの一般的な流れを見てみましょう。

筆記試験

主に「教養試験」と「専門試験」(職種による)、そして「論文試験」や「作文試験」があります。

- 教養試験:社会科学(政治、経済、法律など)、人文科学(歴史、地理、文学など)、自然科学(数学、物理、生物など)、文章理解、数的処理、判断推理など、幅広い分野から出題されます。一般知識や思考力を測る試験です。

- 専門試験:法律系、経済系、行政系など、目指す職種に応じた専門知識が問われます。事務職以外の技術職などでも専門試験がある場合があります。高卒程度試験では専門試験がない場合も多いです。

- 論文・作文試験:与えられたテーマについて、自分の考えを文章でまとめる試験です。社会的な課題や自己PRなどがテーマになることがあります。

面接試験

筆記試験を突破すると、次は面接試験です。

面接では、あなたの人柄やコミュニケーション能力、公務員としての適性、仕事への熱意などが見られます。

個別面接が一般的ですが、集団面接や集団討論が行われることもあります。

ハキハキと、自分の言葉で誠実に受け答えすることが大切です。

年齢制限はある?事前にしっかり確認しよう

公務員試験を受験する上で、学歴と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「年齢制限」です。

ほとんどの公務員試験では、受験できる年齢の上限(場合によっては下限も)が定められています。

例えば、「〇〇歳まで」というように、募集年度の4月1日時点の年齢で区切られることが多いです。

この年齢制限は、国家公務員か地方公務員か、また、自治体や職種によって大きく異なります。

「高卒程度」の試験は比較的若い年齢層が対象で、「大卒程度」の試験はそれよりも少し上の年齢まで受験できる傾向があります。

自分が受けたい試験の募集要項を必ず確認し、年齢制限をクリアしているかを確認しましょう。

せっかく勉強しても、受験資格がなければ試験を受けることができません。

まずは募集要項の「受験資格」の欄をチェックすることが、公務員試験対策の第一歩です。

公務員試験の準備はどう進める?勉強方法のヒント

「公務員試験って、なんだか難しそう…」

「何から手をつければいいか分からない…」

そんな不安を感じている人も多いかもしれません。

ですが、大丈夫!しっかり計画を立てて準備をすれば、合格の可能性は十分にあります。

ここでは、公務員試験の勉強をどう進めていけばいいか、そのヒントをお伝えします。

筆記試験の勉強、ここを押さえよう!

筆記試験は、出題範囲が広く、対策に時間がかかる部分です。

効率よく勉強を進めるためのポイントを見ていきましょう。

- まずは情報収集!:自分が受ける試験の出題科目、出題傾向をしっかり把握しましょう。過去問を見てみるのがおすすめです。

- 学習計画を立てる:試験日から逆算して、いつまでに何を終わらせるか、具体的な計画を立てましょう。無理のない計画が長続きのコツです。

- 得意科目・苦手科目を把握する:まずは得意科目で点数を稼ぎ、苦手科目は最低限の点数が取れるようにするなど、戦略的に勉強しましょう。

- インプットとアウトプットを繰り返す:参考書を読んで知識をインプットするだけでなく、問題集を解いてアウトプットする練習を繰り返しましょう。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを理解することが大切です。

- 過去問は最高の教材!:過去問を繰り返し解くことで、出題傾向が掴め、時間配分の練習にもなります。最低でも過去3~5年分は解いておきたいところです。

- スキマ時間を有効活用:通学・通勤時間や休憩時間など、ちょっとしたスキマ時間を単語の暗記や一問一答などに活用しましょう。

- 模試を受けて実力チェック:定期的に模擬試験を受けることで、自分の実力や弱点が分かり、本番の雰囲気にも慣れることができます。

大学中退で勉強から離れていた…という方へ

もし勉強にブランクがあって不安な場合は、まずは中学・高校の教科書レベルの復習から始めてみるのも良いでしょう。

特に数的処理や文章理解といった科目は、基本的な学力が土台になります。焦らず、自分のペースで基礎固めから取り組みましょう。

独学で進めるのが難しいと感じたら、公務員試験対策の予備校や通信講座を利用するのも一つの方法です。

自分に合った勉強方法を見つけて、コツコツと努力を積み重ねていくことが大切です。

面接でよく聞かれることと、自分を上手に伝えるコツ

筆記試験を突破したら、次は面接です。

面接は、あなたという「人」を見られる大切な機会。自信を持って臨めるように、しっかり準備しておきましょう。

面接でよく聞かれる質問と、好印象を与えるためのポイントを紹介します。

- 公務員への熱意

- 誠実さと真面目さ

- コミュニケーション能力

- 前向きな姿勢

面接でよく聞かれる質問例

- 志望動機:「なぜ公務員になりたいのですか?」「なぜこの自治体(省庁)を選んだのですか?」

- 自己PR:「あなたの長所と短所を教えてください」「これまでの経験で頑張ったことは何ですか?」

- 大学中退の理由:「大学を中退した理由を教えてください」

- フリーター経験について:「フリーター期間は何をしていましたか?そこから何を学びましたか?」

- ストレス解消法:「ストレスをどのように解消しますか?」

- チームワークについて:「周りの人と協力して何かを成し遂げた経験はありますか?」

- 将来の目標:「公務員としてどんな仕事をしてみたいですか?」

これらの質問に対して、自分の言葉で、正直に、そして前向きに答えることが大切です。

特に大学中退の理由やフリーター経験については、隠したりごまかしたりせず、そこから何を学び、どう成長できたのかを伝えられると良いでしょう。

- 質問の意図を理解せず回答

- 暗記した文章を棒読みする

- ネガティブな発言が多い

- 自信なさげな態度・声が小さい

面接対策のポイント

- 自己分析をしっかり行う:自分の強み・弱み、価値観、やりたいことなどを深く理解しておきましょう。

- 想定される質問への回答を準備する:丸暗記ではなく、自分の言葉で話せるようにキーワードをまとめておくと良いでしょう。

- 模擬面接を繰り返す:学校の先生やキャリアセンター、友人などに協力してもらい、実際に声に出して練習しましょう。話し方や態度、表情などもチェックしてもらうと効果的です。

- 身だしなみを整える:清潔感のある服装や髪型を心がけましょう。

- ハキハキと明るく話す:自信のある態度は相手に良い印象を与えます。

面接は緊張すると思いますが、「自分を知ってもらうチャンス!」と前向きに捉えて、ありのままのあなたを伝えられるように頑張りましょう。

気になる公務員のお給料や働き方について

公務員を目指す上で、お給料や働き方がどうなっているのかは、とても気になるところですよね。

安定したイメージがありますが、具体的にはどうなのでしょうか?

ここでは、公務員の給与や福利厚生、働き方の一般的な特徴について見ていきましょう。

お給料はどれくらいもらえるの?安定しているって本当?

公務員のお給料は、「俸給表(ほうきゅうひょう)」という法律や条例で定められた給料表に基づいて決まります。

この俸給表には、職種や役職、勤続年数などに応じた給料の額が細かく定められています。

- 初任給:学歴や職種によって異なりますが、民間企業と比べて特別高いわけではないことが多いです。ですが、その後の昇給が安定しているのが特徴です。

- 昇給:基本的に年に1回、勤続年数や勤務成績に応じて昇給していきます。景気に左右されにくく、着実に給料が上がっていく傾向にあります。

- ボーナス(期末・勤勉手当):年に2回(夏と冬)支給されるのが一般的です。支給額は、民間企業のボーナスと同じように、経済状況などによって多少変動することがあります。

- 各種手当:基本給(俸給)の他に、住居手当、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当(残業代)などが支給されます。

公務員のお給料は、民間企業のように個人の成績がすぐに給料に反映されるというよりは、安定して長く働くことで着実に上がっていく仕組みになっています。

「一気にたくさん稼ぎたい!」という人には少し物足りないかもしれませんが、「安定した収入を得たい」という人にとっては魅力的なシステムと言えるでしょう。

お休みはちゃんと取れる?福利厚生も見てみよう

公務員は、お休みや福利厚生が充実していると言われています。

働く上で、心と体の健康を保つためには、お休みやサポート体制はとても大切ですよね。

公務員の主な休暇制度・福利厚生の例

- 年次有給休暇:法律で定められた有給休暇です。計画的に取得することが奨励されています。

- 夏季休暇:夏期に数日間の特別休暇が取れる制度がある職場が多いです。

- 年末年始休暇:一般的に12月29日から1月3日頃までお休みになります。

- 病気休暇:病気やケガで療養が必要な場合に取得できる休暇です。

- 特別休暇:結婚、出産、忌引(親族が亡くなった場合)などの際に取得できる休暇です。

- 育児休業・介護休業:子どもを育てるためや、家族を介護するために長期間休業できる制度です。男性の育児休業取得も推進されています。

- 各種社会保険完備:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入します。

- 健康診断・人間ドックの補助:定期的な健康診断や、人間ドックの費用補助などがある場合があります。

- 共済組合:公務員やその家族のための福利厚生制度を運営する組織です。積立貯蓄や貸付制度、保養施設の利用などができる場合があります。

このように、公務員は休暇制度や福利厚生が比較的整っており、ワークライフバランスを保ちやすい環境と言えます。

もちろん、部署や時期によっては忙しいこともありますが、全体的に見ると働きやすい環境が提供されていることが多いでしょう。

大学中退フリーターから公務員へ!新しい一歩を踏み出すために

ここまで、大学中退やフリーター経験があっても公務員を目指せること、公務員の仕事内容や試験、待遇などについて見てきました。

「自分にもできるかもしれない」「ちょっと挑戦してみようかな」そんな風に感じていただけたら嬉しいです。

大学を中退したことや、フリーターとして過ごした期間があるからといって、将来の選択肢が狭まるわけでは決してありません。

大切なのは、過去をどう捉え、これからどうしたいかです。

公務員という道も、あなたの可能性を広げる一つの選択肢です。

まずは情報収集から!自分に合った道を見つけよう

もし公務員に少しでも興味を持ったら、まずは情報収集から始めてみましょう。

- どんな種類の公務員の仕事があるのか(国家公務員、地方公務員、職種など)

- 自分が受験できそうな試験はあるか(年齢制限、学歴要件など)

- 試験科目は何か、どんな勉強が必要か

- どんな人が公務員に向いているのか

インターネットで検索したり、公務員試験に関する本を読んだりするのも良いでしょう。

また、実際に公務員として働いている人の話を聞く機会があれば、より具体的なイメージが湧くかもしれません。

たくさんの情報に触れる中で、「こんな仕事がしてみたい」「ここなら頑張れそう」と思える道が見つかるはずです。

不安なこと、分からないことはZキャリアのエージェントに相談してみよう!

「公務員についてもっと詳しく知りたいけど、一人で調べるのは大変…」

「自分に合った仕事が何なのか、客観的なアドバイスがほしい…」

「公務員試験の対策って、具体的にどうすればいいの?」

そんな風に感じたら、ぜひZキャリアのエージェントに相談してみてください。

Zキャリアは、あなたのような若い世代の正社員就職・転職を全力でサポートしています。

公務員への道はもちろん、それ以外の選択肢も含めて、あなたが一番輝けるキャリアを見つけるお手伝いをします。

経験豊富なエージェントが、あなたの悩みや希望を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合ったアドバイスや求人の紹介を行います。

面接対策や履歴書の書き方など、就職活動で不安なことも、Zキャリアのエージェントがしっかりサポートするので安心してください。

相談は無料です。まずは気軽に話を聞いてみることから始めてみませんか?

あなたの新しい一歩を、Zキャリアは全力で応援します!

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)

「高卒程度」や「大卒程度」というのは、あくまで試験問題の難易度の目安です。

例えば「高卒程度試験」は、高校卒業程度の学力があれば解けるレベルの問題が出題されるという意味で、実際に高校を卒業していなくても、年齢などの受験資格を満たせば受験できる場合が多いです。

大学中退の方は、一般的に「高卒程度」の試験を受験することになりますが、自治体や職種によっては「大卒程度」の試験も受験資格があればチャレンジできますよ。