保育士としてやる気が出ない…その気持ち、とても理解できます

毎日子どもたちの笑顔のために働く保育士の仕事。やりがいがあり、喜びに満ちた職業である一方で、「最近なんだかやる気が出ない…」と感じることはありませんか?

朝起きるのがつらい、仕事に行きたくない、子どもたちの前でも笑顔を作るのが難しい…。そんな気持ちを抱えながら毎日を過ごしているとしたら、それはあなただけではありません。多くの保育士が同じような悩みを抱えています。

保育の仕事は、常に明るく元気に子どもたちと関わることが求められます。でも、人間である以上、いつも100%の元気でいることは難しいものです。疲れや悩みを抱えながらも、笑顔を見せ続けなければならない状況は、大きな精神的負担となることがあります。

「保育士になりたかったはずなのに、なぜこんな気持ちになるんだろう」 「このままでいいのかな」 「自分だけがつらいのかな」

こうした思いを抱えていても、それは決して「あなたが悪い」わけではありません。保育という仕事の特性上、さまざまな要因が重なり、やる気が低下することは自然なことなのです。

この記事では、保育士がやる気を失う原因と、それを乗り越えるための具体的な方法を紹介します。あなたが再び保育の仕事に喜びを感じ、イキイキと働けるようになるためのヒントが見つかるかもしれません。

一人で悩まず、まずは自分の状態を理解することから始めてみましょう。あなたは決して一人ではありません。

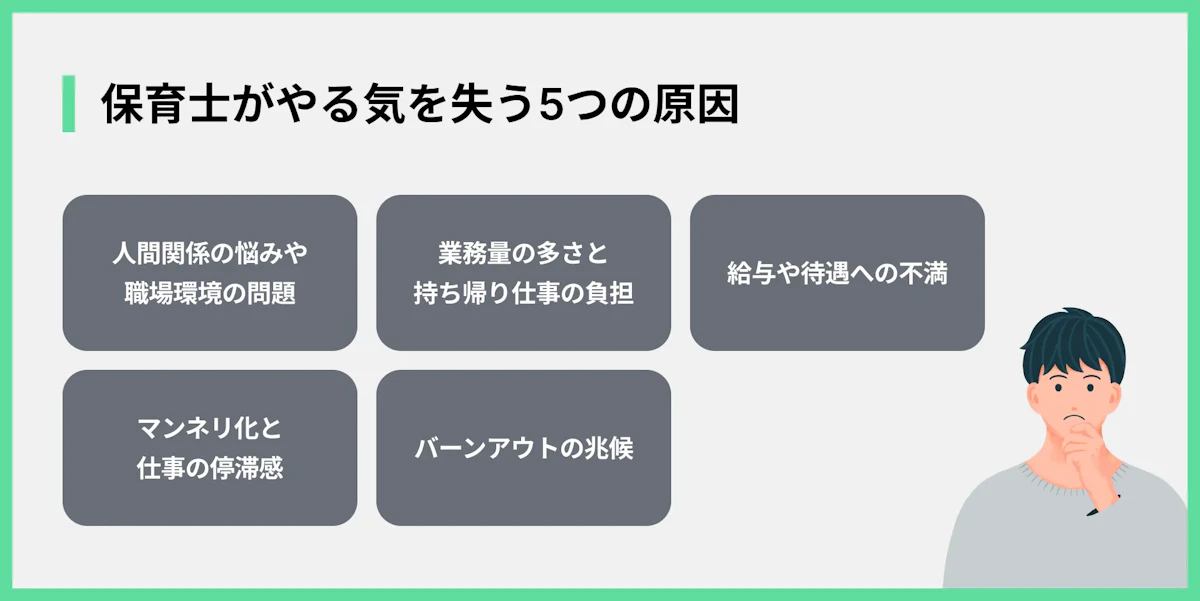

保育士がやる気を失う5つの主な原因

やる気が出ない状態を改善するためには、まず「なぜやる気が出ないのか」という原因を理解することが大切です。自分の状況を客観的に見つめることで、効果的な対策を立てることができます。

保育士がやる気を失う原因は、大きく分けて以下の5つに分類できます。あなたの状況に当てはまるものはあるでしょうか?

人間関係の悩みや職場環境の問題

保育の現場では、同僚や上司との関係、さらには保護者との関わりなど、多くの人間関係の中で仕事を進めていく必要があります。これらの人間関係にストレスを感じると、仕事へのモチベーションが低下してしまうことがあります。

例えば、以下のような状況はありませんか?

- 先輩保育士や園長との考え方の違いで衝突することがある

- チームでの協力体制が整っておらず、一人で多くの負担を抱えている

- 意見やアイデアを言っても受け入れてもらえない

- クラス運営の方針について同僚と意見が合わない

- 保護者からの理不尽な要求やクレームへの対応に疲れている

- 職場に相談できる人がいない

このような人間関係の悩みは、日々のストレスとなり、「明日も仕事に行きたくない」という気持ちにつながります。

とくに、職場の雰囲気が暗かったり、否定的な発言が多かったりする環境も、やる気を大きく低下させる要因となります。毎日過ごす場所だからこそ、その環境の影響は大きいのです。

業務量の多さと持ち帰り仕事の負担

保育士の仕事は、子どもと直接関わる保育業務だけではありません。日誌や連絡帳の記入、行事の準備、環境整備、会議、保護者対応など、様々な業務があります。

特に問題となりやすいのは、以下のような状況です。

- 勤務時間内に終わらない仕事を持ち帰ることが常態化している

- 行事前は夜遅くまで準備が続く

- 休憩時間も子どもから目を離せず、ゆっくり休めない

- 書類作成や記録の業務が多すぎる

- 人手不足で一人あたりの負担が増えている

- 残業が多く、プライベートの時間が確保できない

子どもたちと向き合う時間よりも、事務作業や準備に追われる時間のほうが長いと感じる日々が続くと、「本当にやりたかった保育ができていない」という不満が蓄積します。

さらに、持ち帰り仕事が増えると、プライベートの時間まで仕事に追われることになり、リフレッシュする余裕がなくなってしまいます。心身の疲労が回復しないまま次の日を迎えることになれば、やる気が出ないのも当然です。

給与や待遇への不満

保育士の仕事の責任の重さや労働量に比べて、給与が見合っていないと感じることも、モチベーション低下の大きな原因となります。

具体的には・・・

- 労働時間の長さや責任の重さの割に給与が低い

- 残業代がきちんと支払われない

- 昇給の見込みが少ない

- スキルや経験が適切に評価されていない

- 福利厚生が充実していない

- 正規雇用と非正規雇用の待遇差が大きい

「こんなに頑張っているのに…」という思いが積み重なると、徐々にやる気が失われていきます。特に、自分の努力や成果が適切に評価されていないと感じる状況は、大きなストレス要因となります。

金銭的な報酬だけでなく、「ありがとう」「よくやってくれている」という言葉による承認が少ない環境も、やる気を低下させます。人は自分の仕事が認められ、感謝されることで、仕事への意欲を高めることができるからです。

マンネリ化と仕事の停滞感

何年も同じ業務を繰り返していると、仕事にマンネリ感を覚えることがあります。特に保育の現場では、年間行事や日々のルーティンワークが多く、「また同じことの繰り返し」と感じやすい環境です。

マンネリ化の主な原因としては・・・

- 毎年同じ行事を同じやり方で行っている

- 新しい保育方法を試す機会がない

- 園の方針が固定的で変化や挑戦が認められない

- 自分のスキルアップを感じられない

- 同じクラスや年齢を長く担当している

- 仕事の中での新鮮な刺激が少ない

このような状況が続くと、「何のために働いているのか」という目的意識が薄れ、日々の仕事をただこなすだけの状態に陥ってしまいます。

また、やりたい保育や挑戦したいことがあっても、それを実践できる環境がなければ、仕事への情熱が徐々に失われていくことになります。成長や変化を感じられないことが、大きなやる気低下につながるのです。

バーンアウト(燃え尽き症候群)の兆候

保育士は「子どものために」という強い使命感と情熱を持って仕事に取り組む方が多い職業です。しかし、その熱意が高いほど、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥るリスクも高まります。

バーンアウトの主な兆候としては・・・

- 極度の疲労感や体の不調が続く

- 以前は楽しめていた子どもとの関わりにも喜びを感じなくなる

- 感情が麻痺したように感じる

- 仕事に対する達成感や充実感が得られない

- 自分の保育に自信が持てなくなる

- 小さなことでもイライラしたり、落ち込んだりする

- 「これ以上頑張れない」と感じる

バーンアウトは、長期間にわたるストレスや過労が蓄積されて起こる状態です。特に、完璧主義の傾向がある人や、周囲からの期待に応えようと無理を重ねる人は注意が必要です。

「子どものために」と思って頑張りすぎるあまり、自分自身のケアがおろそかになってしまうことで、心身のバランスを崩してしまうことがあります。

最初は「子どもが好きだから」「保育の仕事が楽しいから」と高いモチベーションで働いていた人が、様々な要因が重なることでバーンアウトに陥り、「もうこの仕事を続けられない」と感じてしまうことは少なくありません。

これらの原因が単独で起こることもありますが、多くの場合は複数の要因が重なって「やる気が出ない」状態を引き起こします。自分の状況を振り返り、どの要因が大きく影響しているかを把握することで、より効果的な対策を考えることができるでしょう。

明日からすぐに実践できる!保育士のやる気アップ術25選

やる気が出ない原因が分かったところで、次は具体的な対策を考えていきましょう。ここでは、明日からすぐに実践できるモチベーションアップのための方法を25個紹介します。

すべてを一度に試す必要はありません。あなたの状況や性格に合ったものから、少しずつ取り入れてみてください。小さな変化の積み重ねが、大きな変化につながります。

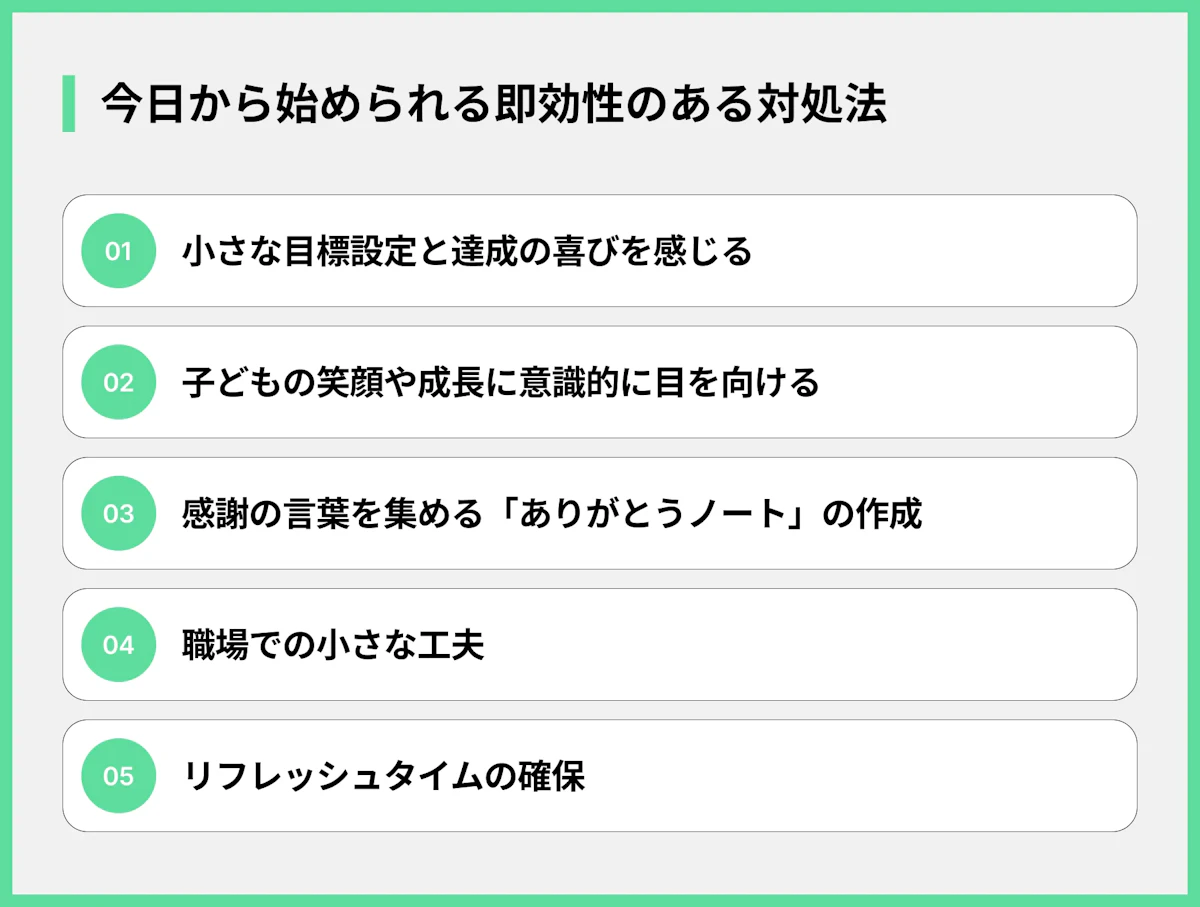

今日から始められる即効性のある対処法

まずは、すぐに効果を感じられる簡単な方法から始めてみましょう。

1. 小さな目標設定と達成の喜びを感じる

大きな目標だけを見ていると、なかなか達成感が得られません。そこで、日々の仕事の中で「今日はこれをやろう」という小さな目標を設定してみましょう。

例えば:

- 今日は子どもたち全員と個別に会話をする

- 新しい手遊びを1つ取り入れてみる

- 連絡帳を書く時間を10分短縮する

このような小さな目標を達成すると、「できた!」という喜びを感じることができます。その小さな成功体験の積み重ねが、やる気アップにつながります。

2. 子どもの笑顔や成長に意識的に目を向ける

日々の忙しさに追われていると、子どもたちの小さな変化や成長を見逃してしまうことがあります。意識的に「子どもの良いところ探し」をしてみましょう。

「あの子、今日初めて自分で靴が履けた!」「この遊びで○○くんが楽しそうに笑っていた」など、子どもの成長や笑顔の瞬間を意識的に見つけることで、保育の喜びを再確認できます。

- 以前はできなかったことができるようになった瞬間

- 友達と協力して遊んでいる様子

- 新しい言葉や表現を使うようになった場面

- 子どもの表情が生き生きと輝いている時

- 保育者の言葉に反応して挑戦している姿

3. 感謝の言葉を集める「ありがとうノート」の作成

子どもや保護者、同僚から「ありがとう」と言われた言葉を、小さなノートに記録してみましょう。辛いときや落ち込んだときに、このノートを見返すことで元気を取り戻せます。 「先生、今日も楽しかった!」「いつもありがとうございます」といった何気ない言葉も、書き留めておくことで大きな励みになります。

4. 職場での小さな工夫

同じ環境でも、少しの変化を取り入れるだけで気分が変わることがあります。

- 職員室での席の位置を変えてみる

- いつもと違うルートで通勤してみる

- 新しい文房具や小物を使ってみる

- ランチタイムに食べるものを変えてみる

こうした小さな変化が、マンネリ感を打破し、新鮮な気持ちで仕事に取り組むきっかけになります。

5. リフレッシュタイムの確保

短い時間でも、意識的にリフレッシュする時間を作りましょう。

- 休憩時間に深呼吸やストレッチをする

- お気に入りの音楽を聴く時間を作る

- 短時間でも外の空気を吸う

- 好きな飲み物でほっと一息つく

忙しい保育の現場では、自分のための時間を作ることが難しいかもしれませんが、5分でも10分でも、意識的に「自分時間」を確保することが大切です。

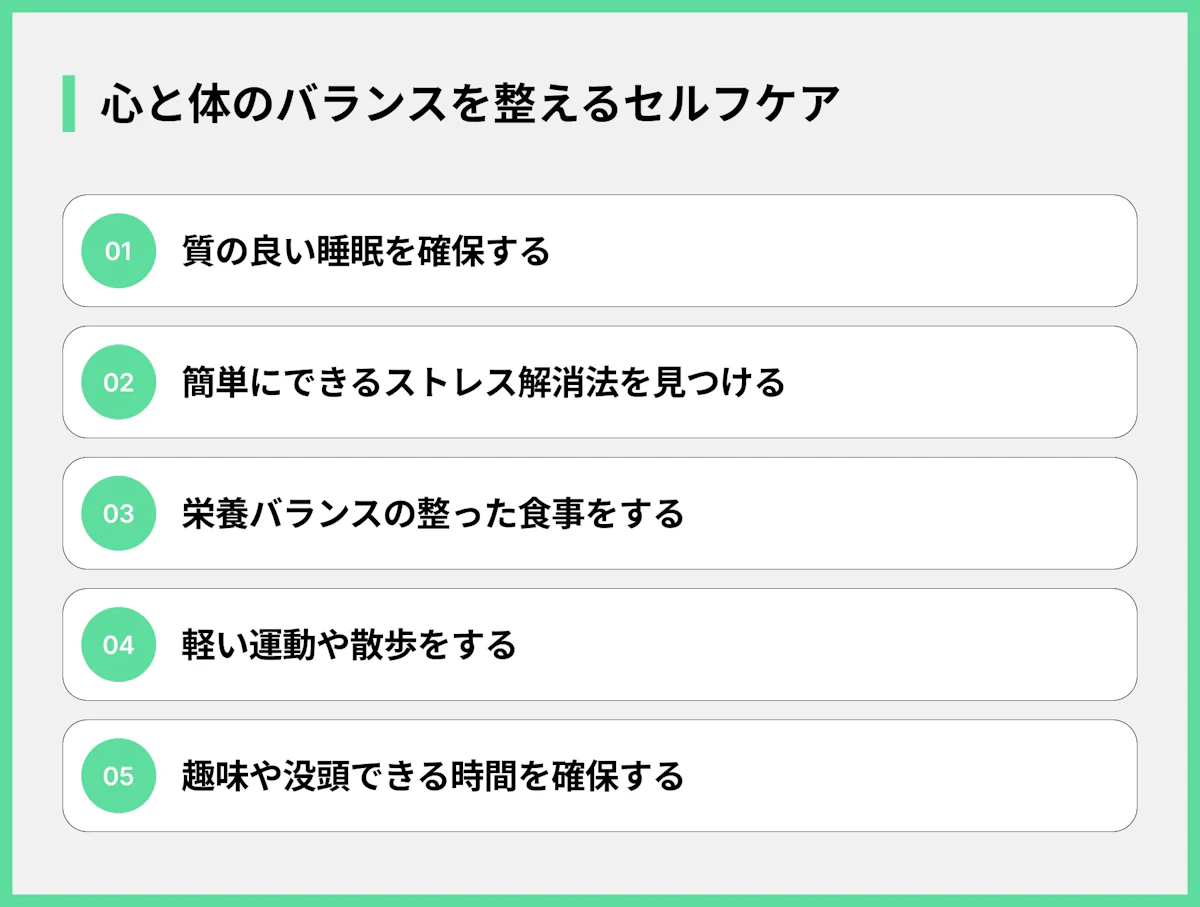

心と体のバランスを整えるセルフケア

やる気が出ない状態を改善するためには、心と体の健康を整えることが基本となります。以下のセルフケア方法を日常に取り入れてみましょう。

1. 質の良い睡眠を確保する工夫

疲れが溜まっていると、やる気も出にくくなります。質の良い睡眠を確保するために:

- 寝る前のスマホやパソコンの使用を控える

- 寝室の環境を整える(温度、明るさ、音など)

- 就寝時間と起床時間を一定にする

- 寝る前にリラックスできる習慣を作る(読書、ストレッチなど)

特に保育士は体力を使う仕事なので、しっかりと休息を取ることが重要です。

2. 簡単にできるストレス解消法

日々のストレスを溜め込まないために、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。

- 深呼吸や簡単な瞑想

- 好きな音楽を聴く

- 入浴でリラックス

- 友人との会話

- 日記を書く

ストレスが溜まりすぎる前に、こまめに発散することがポイントです。

3. 栄養バランスの整った食事の重要性

忙しいと食事がおろそかになりがちですが、バランスの良い食事は心身の健康のために欠かせません。

- 朝食をしっかり摂る

- 野菜や果物を意識的に取り入れる

- 水分をこまめに補給する

- 疲労回復に効果的な食材(ビタミンB群を含む食品など)を取り入れる

特に保育の仕事は体力を使うので、エネルギー補給と栄養バランスを意識しましょう。

4. 軽い運動や散歩の効果

激しい運動でなくても、体を動かすことでストレス解消や気分転換になります。

- 休日の散歩

- ストレッチ

- ヨガ

- 軽いウォーキング

体を動かすことで、脳内の幸せホルモン(エンドルフィン)が分泌され、気分が上向きになると言われています。

5. 趣味や没頭できる時間の確保

仕事以外の楽しみや、没頭できる趣味を持つことも大切です。

- 創作活動(描画、手芸、料理など)

- 読書

- ガーデニング

- 映画鑑賞

仕事のことを忘れて楽しめる時間を持つことで、心がリフレッシュし、新たな気持ちで仕事に向かえるようになります。

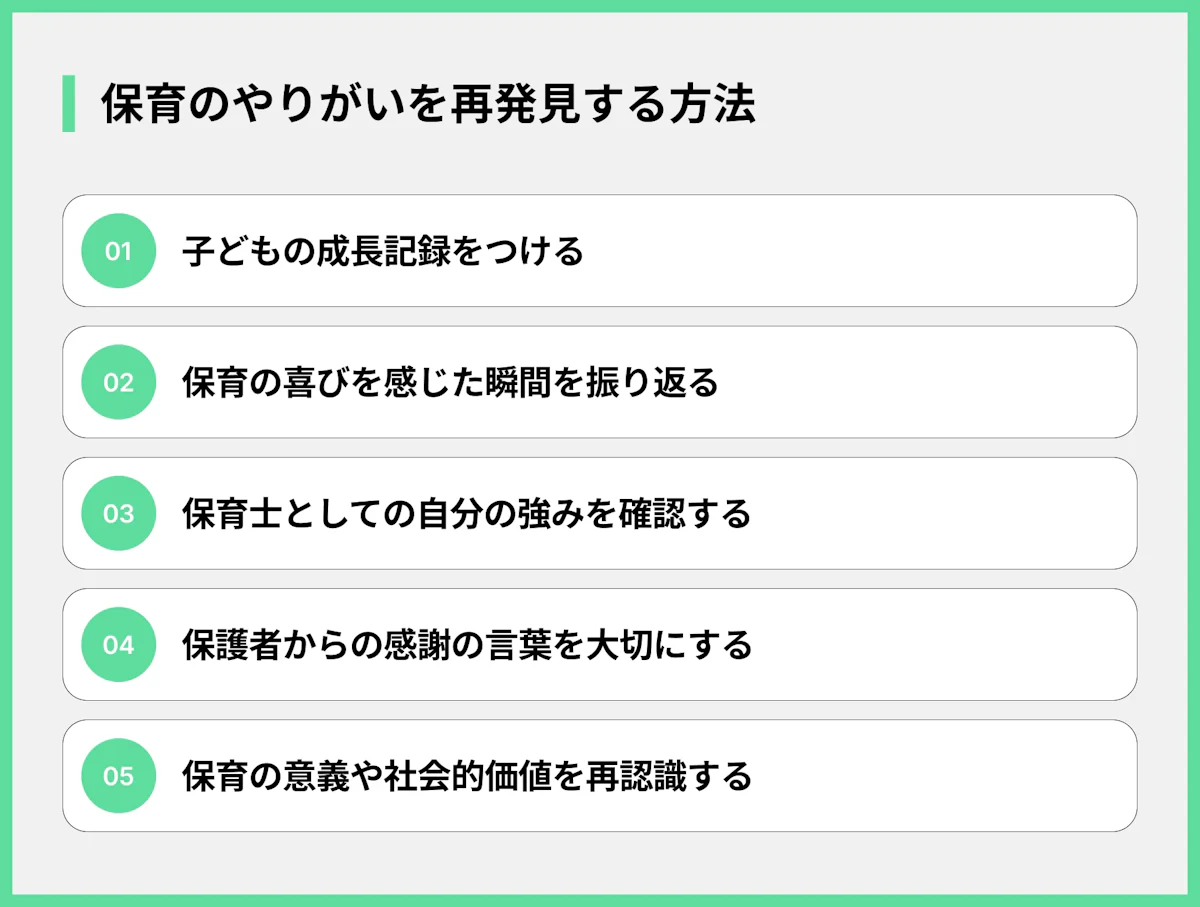

保育のやりがいを再発見する方法

保育の仕事の本質的な喜びを思い出し、やりがいを再発見する方法を紹介します。

1. 子どもの成長記録をつける

子どもたちの日々の変化や成長を記録することで、保育の成果を可視化できます。

- 写真で子どもの活動の様子を記録する

- エピソード記録を定期的につける

- 子どもの言葉や行動の変化をメモする

「この子がこんなに成長した」という実感が、保育のやりがいを再確認するきっかけになります。

2. 保育の喜びを感じた瞬間を振り返る

これまでの保育経験の中で、特に喜びを感じた瞬間を思い出してみましょう。

例えば

- 子どもが初めて自分の名前を呼んでくれたとき

- 長い間取り組んでいた活動が子どもたちに好評だったとき

- 保護者から「ありがとう」と心から感謝されたとき

そうした瞬間を思い出すことで、「保育士になって良かった」という気持ちを再確認できます。

3. 保育士としての自分の強みを確認する

誰にでも得意なことや強みがあります。自分の保育者としての強みを見つめ直してみましょう。

- 子どもの気持ちを受け止めるのが得意

- 創作活動のアイデアが豊富

- 保護者との信頼関係を築くのが上手

- トラブル場面での対応が冷静

自分の強みを活かした保育を意識することで、自信とやりがいを取り戻せます。

4. 保護者からの感謝の言葉を大切にする

保護者からの「ありがとう」という言葉は、保育士にとって大きな励みになります。そうした言葉を記録したり、心に留めておくことで、困難な時期を乗り越える力になります。

連絡帳やメッセージでいただいた感謝の言葉は、大切に保管しておくと良いでしょう。

5. 保育の意義や社会的価値を再認識する

保育士という仕事が社会にとってどれだけ重要であるかを再認識しましょう。

- 子どもの人生の土台を作る重要な仕事であること

- 保護者の就労や社会参加を支える役割

- 次世代を育てるという大きな使命

- 一人ひとりの子どもの可能性を広げる存在

保育という仕事の社会的意義を思い出すことで、自分の仕事に誇りを持ち直すことができます。

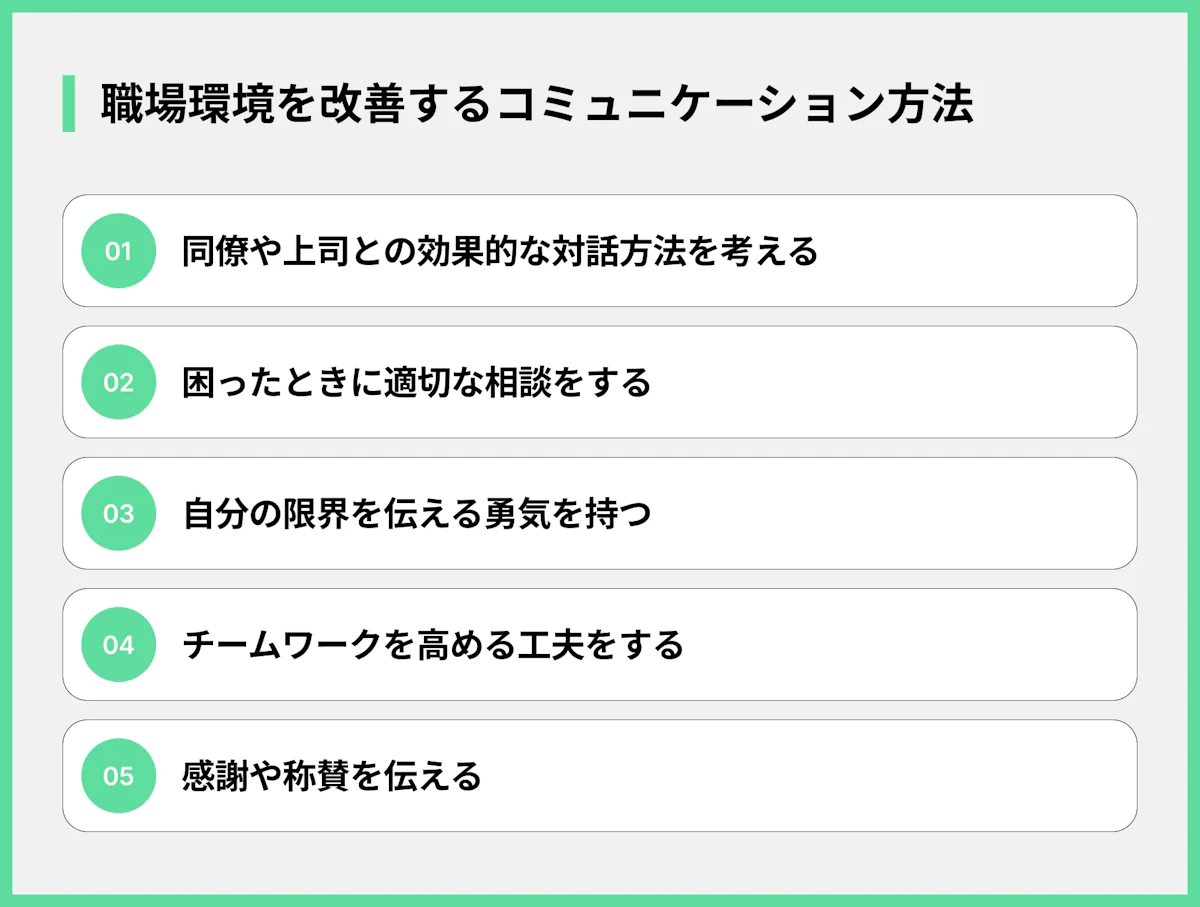

職場環境を改善するコミュニケーション術

より良い職場環境づくりのためのコミュニケーション方法を見ていきましょう。

1. 同僚や上司との効果的な対話方法

職場の人間関係を良好に保つためには、効果的なコミュニケーションが欠かせません。

- 「私メッセージ」を使う(「あなたは〜」ではなく「私は〜と感じる」)

- 具体的な状況や事実を基に話す

- 相手の話をしっかり聴く姿勢を持つ

- タイミングを考えて話す(忙しいときは避ける)

対立を避け、建設的な対話を心がけることで、職場の雰囲気も改善されます。

2. 困ったときの適切な相談の仕方

問題を一人で抱え込まず、適切に相談することも大切です。

- 相談したい内容を整理してから話す

- 解決策のアイデアも一緒に提案する

- 相談する相手を選ぶ(全員に話す必要はない)

- 相談の目的を明確にする(単に愚痴を言いたいのか、解決策が欲しいのか)

適切な相談は、問題解決だけでなく、職場での信頼関係構築にもつながります。

3. 自分の限界を伝える勇気

無理を続けることはバーンアウトにつながります。自分のキャパシティを超えていると感じたら、勇気を持って伝えましょう。

- 具体的に何が難しいのかを説明する

- 感情的にならず、冷静に状況を伝える

- 代替案や解決策も一緒に提案する

- 自分ができることとできないことを明確にする

自分の限界を適切に伝えることは、長く健康に働き続けるために必要なスキルです。

4. チームワークを高める小さな工夫

良好な職場環境作りのために、自分からできる小さな工夫があります。

- 同僚への感謝や労いの言葉をかける

- 手伝えることがあれば積極的に協力する

- 情報共有をこまめに行う

- 相手の立場や状況を理解しようとする姿勢を持つ

チームワークが良くなると、個人の負担も軽減され、やる気にもつながります。

5. 感謝や称賛を伝えることの効果

周囲への感謝や称賛の言葉は、職場の雰囲気を良くするだけでなく、自分自身の気持ちも前向きにします。

- 同僚の良い点や助けてもらったことに感謝を伝える

- 具体的に「何が」良かったのかを伝える

- 小さなことでも気づいたら即伝える

- 言葉だけでなく、感謝のメモやカードを渡すのも効果的

感謝の気持ちを伝えることで、自分自身も前向きな気持ちになれます。

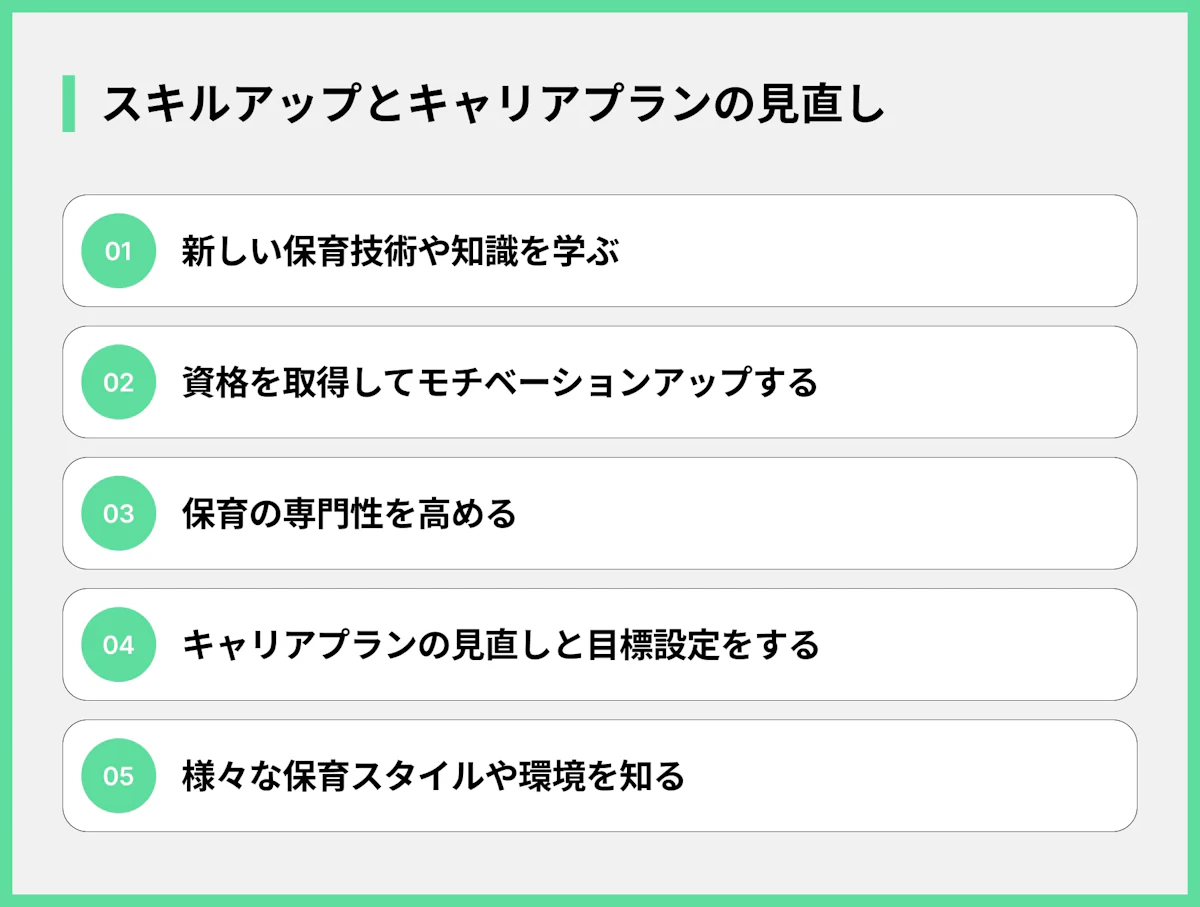

スキルアップとキャリアプランの見直し

専門性を高め、将来のビジョンを持つことも、やる気回復には効果的です。

1. 新しい保育技術や知識の習得方法

保育の世界は常に進化しています。新しい知識や技術を学ぶことで、仕事への興味が再燃します。

- 保育関連の書籍や雑誌を読む

- オンライン講座やセミナーに参加する

- 保育関連のSNSや動画で新しいアイデアを得る

- 園内研修に積極的に参加する

特に自分が興味を持てる分野(音楽、アート、自然体験など)を深めていくと、保育の幅が広がります。

2. 資格取得によるモチベーションアップ

新たな資格取得に挑戦することも、目標ができてやる気アップにつながります。

- 幼稚園教諭免許の取得

- 特別支援教育の資格

- リトミックなどの専門技術の資格

- 英語や外国語の資格

資格取得の過程で学ぶことは、日々の保育にも新たな視点をもたらします。

3. 保育の専門性を高める学びの機会

保育の専門性を高めることで、自信とやりがいを感じられるようになります。

- 特定の分野(発達支援、乳児保育など)を深く学ぶ

- 研究保育や公開保育に取り組む

- 保育者同士の勉強会に参加する

- 大学や専門機関の公開講座を活用する

専門性が高まると、日々の保育の質も向上し、子どもや保護者からの信頼も増します。

4. キャリアプランの見直しと目標設定

将来のビジョンを持つことで、今の仕事にも意味を見出せるようになります。

- 5年後、10年後にどんな保育者になりたいかを考える

- 具体的なスキルアップの計画を立てる

- 自分の強みを活かせるキャリアパスを考える

- 短期・中期・長期の目標を設定する

「なりたい自分」のイメージを持つことで、日々の仕事に目的意識が生まれます。

5. 様々な保育スタイルや環境を知る方法

自分が所属している園だけが保育の場ではありません。様々な保育スタイルや環境を知ることで、新たな気づきが得られます。

- 他園の見学や交流会に参加する

- 保育関連の展示会やイベントに足を運ぶ

- 様々な保育アプローチ(モンテッソーリ、レッジョ・エミリアなど)について学ぶ

- 海外の保育実践に関する情報を集める

視野を広げることで、自分の保育に新たな選択肢や可能性が見えてきます。

管理職や先輩保育士ができるサポート

ここからは、管理職や先輩保育士の立場から、やる気が出ない同僚や部下をサポートする方法について考えていきます。

職場全体の雰囲気やモチベーションを高めるためには、一人ひとりが互いをサポートし合う環境づくりが重要です。

やる気のない保育士への効果的な声かけ

同僚や後輩のやる気が低下していると感じたら、どのようにアプローチすれば良いでしょうか。

1. 否定や批判ではなく共感から始める対話

「なぜやる気がないの?」「もっと頑張らなきゃ」という否定や批判は、状況を悪化させるだけです。まずは相手の気持ちに共感することから始めましょう。

- 「最近大変そうだけど、何か手伝えることはある?」

- 「無理しないでね。困ったことがあったら相談して」

- 「私も同じような時期があったよ。良かったら話を聞くよ」

共感の姿勢があると、相手も心を開きやすくなります。

2. 具体的な承認と感謝の伝え方

人は自分の努力や成果が認められると、やる気が出るものです。具体的な場面を挙げて承認の言葉をかけましょう。

- 「今日の製作活動、子どもたちがすごく楽しそうだったよ」

- 「あなたが丁寧に対応してくれたおかげで、あの保護者の方も安心していたよ」

- 「連絡帳の書き方がとても分かりやすくて、参考になります」

漠然とした「頑張ってるね」より、具体的に何が良かったのかを伝えることが効果的です。

3. 個々の強みや得意分野を活かす工夫

それぞれの保育士には、得意なことや強みがあります。それを活かせる機会を作ることで、やる気アップにつながります。

- 音楽が得意な人には、音楽活動の計画を任せる

- 製作が好きな人には、壁面装飾のリーダーを任せる

- 保護者対応が上手な人には、その経験を共有してもらう

「あなたのこの点が素晴らしい」と認めることは、相手の自己肯定感を高める効果があります。

4. 無理強いせず段階的に任せる方法

やる気が低下している人に、いきなり大きな責任を与えるのは逆効果です。小さな成功体験を積み重ねられるよう、段階的に任せていきましょう。

- 最初は得意な分野の小さな仕事から始める

- 成功体験を積み重ねられるよう、適切なサポートをする

- 達成可能な目標を一緒に設定する

- 成功したら必ず認めて褒める

小さな成功体験が自信につながり、次第に意欲を取り戻していくことがあります。

5. 信頼関係の構築方法

何より大切なのは、信頼関係の構築です。日々の何気ないコミュニケーションの積み重ねが、信頼関係を育みます。

- 業務の話だけでなく、時には雑談も交えて会話をする

- 相手の意見や提案に耳を傾ける

- 約束したことは必ず守る

- プライベートな問題には踏み込みすぎない配慮をする

信頼関係があれば、困ったときに相談しやすくなり、問題が大きくなる前に対処できます。

職場全体のモチベーションを高める環境づくり

個人へのアプローチだけでなく、職場全体の雰囲気やシステムを改善することも重要です。

1. 定期的なミーティングや意見交換の場の設定

全員が発言できる場を作ることで、「自分の意見も大切にされている」という実感が持てます。

- 少人数でのグループ討議を取り入れる

- 発言しやすい雰囲気づくりを心がける

- 多数決だけでなく、少数意見も尊重する仕組みを作る

- 決まったことや変更点は全員に分かりやすく伝える

特に若手やアイデアを持っている保育士の意見が反映される機会を増やすことで、職場全体の活性化につながります。

2. 公平な業務分担と役割の明確化

「自分だけが大変」という感覚は、やる気を大きく低下させます。業務の偏りをなくし、公平な分担を心がけましょう。

- 業務内容と担当者を明確にする

- 得意・不得意を考慮しながらも、特定の人に負担が集中しないよう配慮する

- 持ち帰り仕事の削減を意識する

- 業務改善のアイデアを積極的に取り入れる

役割や期待されていることが明確になると、一人ひとりが責任を持って取り組めるようになります。

3. 成功や成長を共有・称賛する文化づくり

良いことがあった時に共有し、互いに称賛し合う文化を作りましょう。

- 子どもの成長エピソードを共有する時間を設ける

- 職員の頑張りを伝える「ありがとうボード」を設置する

- 行事の成功を全員で振り返り、良かった点を伝え合う

- 小さな成功でも皆で喜ぶ雰囲気を大切にする

ポジティブな出来事を共有することで、職場全体の雰囲気が明るくなります。

4. 新しい取り組みやアイデアを歓迎する雰囲気づくり

「前例踏襲」が当たり前になると、マンネリ化が進みます。新しいアイデアや挑戦を歓迎する風土を作りましょう。

- 「今までこうだったから」という理由だけで否定しない

- 新しい提案には「まずはやってみよう」と前向きに検討する

- 挑戦した結果、うまくいかなくても責めない

- 定期的に業務の見直しや改善の機会を設ける

変化を恐れず、常に良い方向への改善を目指す姿勢が大切です。

5. スタッフ間の交流促進の工夫

業務以外でも交流する機会があると、互いの理解が深まり、協力関係が築きやすくなります。

- 誕生日会や季節のイベントを企画する

- 短時間でもリラックスして話せる休憩時間を確保する

- 共通の趣味や関心事を見つける機会を作る

- 園外での研修や見学を複数人で行く

人間関係が良好になると、職場に来るのが楽しくなり、やる気にもつながります。

長期的な視点で考える—無理をしないことの大切さ

ここまで様々なやる気アップの方法を紹介してきましたが、もっとも大切なことは「無理をしないこと」です。短期的な対策だけでなく、長く健康に働き続けるための視点も持ちましょう。

自分のペースを大切にする働き方

無理をし続けると、いつか必ず限界がきます。自分のペースを守りながら働くことが、長期的にはもっとも効果的です。

1. 完璧を目指さない考え方

保育の仕事は完璧を求めると、際限なく時間とエネルギーを使うことになります。「良い保育士=すべてを完璧にこなす人」という思い込みを手放しましょう。

- 「これで十分」というラインを自分で決める

- すべての業務に同じように力を入れるのではなく、優先順位をつける

- 失敗を恐れず、チャレンジを楽しむ姿勢を持つ

- 完璧な保育士は存在しないことを受け入れる

完璧主義から抜け出すことで、心に余裕が生まれます。

2. 自分の限界を知ることの重要性

自分の心身の状態を定期的にチェックし、限界のサインを見逃さないようにしましょう。

- 疲れが取れない、眠れない、食欲がないなどの身体的サイン

- イライラする、涙もろくなる、無気力になるなどの精神的サイン

- 「これ以上は無理」というラインを見極める

- 休息が必要だと感じたら、躊躇わず休む勇気を持つ

自分の限界を超えて働き続けると、最終的には長期離脱につながります。早めに対処することが大切です。

3. 優先順位の付け方

すべてを完璧にこなそうとするのではなく、何を優先するかを明確にしましょう。

- 子どもの安全と健康を最優先にする

- 「今日中に必ずやるべきこと」と「明日に回せること」を区別する

- 自分の健康や家族との時間も重要な優先事項と認識する

- 業務の「必須」と「あれば理想的」を分ける

優先順位を明確にすることで、限られた時間とエネルギーを効果的に使えます。

4. 「No」と言える勇気

自分のキャパシティを超える仕事や役割を引き受け続けると、バーンアウトの原因になります。時には「No」と言う勇気も必要です。

- 丁寧に理由を説明しながら断る方法を身につける

- 代替案を提案する(「今はできないけど、来週ならできる」など)

- 自分の状況を正直に伝える

- 「No」と言うことは、長く働き続けるための自己防衛であると認識する

適切に断ることは、自分を守るだけでなく、結果的には職場全体のためにもなります。

5. 自己肯定感を高める習慣

自分を認め、大切にする習慣を持つことで、精神的な強さが育まれます。

- 自分の小さな成功や努力を認める

- 「できていること」に目を向ける

- 自分に対する否定的な言葉遣いを改める

- 自分を励ます言葉を意識的に使う

自己肯定感が高まると、困難な状況にも柔軟に対応できるようになります。

キャリアチェンジや転職を考えるタイミング

様々な対策を試しても状況が改善しない場合は、環境を変えることも選択肢の一つです。

1. 保育士としての適性を見つめ直す視点

長期間やる気が出ない状態が続く場合は、保育士という仕事の適性について考えてみることも大切です。

- 保育の仕事のどの部分に喜びを感じるか

- どのような環境であれば生き生きと働けるか

- 自分の価値観や強みと現在の仕事の一致度

- キャリアを通じて実現したいことは何か

自分を深く見つめ直すことで、新たな気づきが得られることがあります。

2. 転職を検討する前に試せること

すぐに転職を考える前に、現在の環境で試せることがあります。

- クラス変更や担当年齢の変更を相談してみる

- 勤務形態の変更(フルタイムからパートタイムへなど)

- 園内での役割や担当業務の変更

- 短期間の休職や休暇を取って心身をリフレッシュする

現在の職場内での変化で状況が改善することもあります。まずは相談してみましょう。

3. 保育士の資格・経験を活かせる他の仕事

保育士としての知識や経験は、様々な分野で活かすことができます。

- 子育て支援センターや児童館のスタッフ

- 保育関連の企業(教材会社、保育ICT企業など)

- 子ども向け教室のインストラクター

- 保育士養成校の教員

- 児童福祉関連の行政職

自分の強みや興味を活かせる新たな活躍の場を探してみるのも一つの方法です。

4. 働き方や環境を変える選択肢

必ずしも保育士の仕事を辞める必要はなく、働き方や環境を変えることで解決することもあります。

- 大規模園から小規模園へ、またはその逆

- 認可保育園から認定こども園や幼稚園へ

- 公立から私立へ、またはその逆

- 一般的な保育園から特色ある保育(モンテッソーリ、森のようちえんなど)を実践する園へ

同じ保育士でも、環境によって仕事の内容や雰囲気は大きく異なります。自分に合った場所を探すことも大切です。

5. 無理せず次のステップを考える姿勢

キャリアチェンジを考える際も、焦らず計画的に進めることが大切です。

- 現在の仕事を続けながら次の準備を進める

- 必要な資格や知識を少しずつ身につける

- 興味のある分野の情報収集や見学を行う

- 専門のキャリアカウンセラーに相談する

「今すぐ辞めなければ」という焦りは、良い選択につながりません。時間をかけて、自分に合った次のステップを見つけましょう。

- 現在の職場での改善策をすべて試したか

- 具体的に何が辛いのか明確になっているか

- 新しい環境で求めるものは何か

- 転職後のビジョンが具体的に描けているか

- 家族や生活への影響も含めて考えているか

まとめ:あなたらしく輝ける保育士としての道を見つけよう

ここまで、保育士としてやる気が出ないときの原因と対処法について詳しく見てきました。最後に、大切なポイントをまとめてみましょう。

保育士としてやる気の出ない時期があるのは、決して珍しいことではありません。子どもたちの成長を支える素晴らしい仕事である一方で、さまざまな困難や課題と向き合う職業でもあります。

やる気の出ない状態が続くときは、まず「これは自分だけの問題ではない」と認識することが大切です。人間関係、業務量、待遇、マンネリ化、バーンアウトなど、様々な要因が複雑に絡み合っていることが多いものです。

そして、無理をせず、できることから少しずつ改善していくことが重要です。小さな目標設定や子どもの笑顔に意識的に目を向けることから始まり、心身のケア、やりがいの再発見、コミュニケーションの工夫、スキルアップなど、様々な角度からアプローチすることで、状況は必ず変わっていきます。

特に大切なのは、「完璧を目指さない」「自分を責めない」という姿勢です。保育士だからこそ、子どもたちに対するのと同じように、自分自身にも優しく接することを忘れないでください。

また、どうしても現在の環境で改善が見込めない場合は、転職やキャリアチェンジも選択肢の一つとして考えてみましょう。保育士としての経験や知識は、様々な場面で活かすことができます。

「子どもが好き」「子どもの成長を支えたい」という思いで保育士になったあなたの気持ちは、必ずどこかで花開きます。今は少し休息が必要な時期かもしれませんし、新しい環境での挑戦が必要なときかもしれません。

大切なのは、自分自身の心の声に耳を傾け、無理をせず、あなたらしく輝ける道を見つけることです。保育士としての道も、別の道も、あなたの経験や思いを活かせる素晴らしい選択肢があります。

保育士としてのキャリアや将来について悩んでいる方は、Zキャリアのエージェントに相談してみてはいかがでしょうか。保育業界の状況を熟知したキャリアアドバイザーが、あなたの経験や希望を丁寧にヒアリングし、最適な転職先や新たなキャリアパスを提案します。無理なく、あなたらしく働ける職場を一緒に見つけていきましょう。

あなたの「子どもたちのために」という思いは、きっとどこかで花開きます。その思いを大切に、自分のペースで歩んでいきましょう。

.png?w=640&h=360&fit=crop&fm=jpg&q=75)

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)