高卒で就職した人のリアルな現状

- 「高校を卒業したら、就職しようかな…」

- 「でも、高卒で就職するって実際どうなんだろう?」

高校卒業後の進路を考えるとき、就職は大きな選択肢のひとつですよね。周りの友達が進学を選んだり、親や先生から「大学に行ったほうが…」と言われたりすると、高卒で就職することに不安を感じる人もいるかもしれません。

この記事では、高卒で就職することのリアルな情報をお届けします。メリットやデメリット、大卒との違い、そして高卒からでも自分らしく輝ける仕事探しのヒントまで、わかりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたが納得して進路を選ぶためのヒントが見つかるはずです。

高卒で就職を選ぶ人は全体の15~20%くらい

高校卒業後の進路として、就職を選ぶ人は決して少なくありません。実際にどのくらいの人が就職しているのか、気になる人もいるでしょう。文部科学省の調査によると、「高等教育機関」への進学率は、83.8%(大学: 56.6%・短大: 3.7%・高専4年次: 1.0%・専門学校: 22.5%)となっています。大学への進学率が、就職に有利か不利かという観点では、重要ですが、約半分の人が大学に進学していることがわかります。

一方で、高校卒業後に就職する人の割合は、近年おおむね15%〜20%程度で推移しています。これは、5人から6人に1人くらいが高卒で社会に出ている計算になります。ちなみに、高卒者の就職率(※就職希望者に対する就職者の割合であり、高卒者全体を分母とした割合ではない)は、97.9%となっています。希望する人はほとんどが就職できている状態と言えます。男女別に見ると、男子「98.4%」女子「97.0%」となっており、非常に高い水準となっています。

参照:「令和4年3月高等学校卒業者の就職状況(令和4年3月末現在)に関する調査について/文部科学省」

この記事でわかることまとめ

この記事では、高卒で就職することについて、さまざまな角度から掘り下げていきます。

- 高卒で就職する具体的なメリット

- 知っておくべきデメリットとその向き合い方

- 高卒から活躍できるおすすめの業界・職種

これらの情報を通して、あなたが自分自身の進路について考え、納得のいく決断をするためのサポートができれば幸いです。

高卒で就職するメリット4選

高卒で就職することには、大学や専門学校に進学するのとは違う、たくさんのメリットがあります。「早く社会に出たい」「自分の力で稼ぎたい」と考えている人にとっては、特に魅力的な選択肢となるでしょう。ここでは、高卒で就職する主なメリットを4つ紹介します。後悔しない進路選択のためにも、まずは良い点から見ていきましょう。

メリット①早く自立できて学費負担もない

高卒で就職する大きなメリットは、経済的な負担が少ないことです。大学や専門学校に進学する場合、数百万円単位の学費が必要になりますが、就職すればその費用がかかりません。さらに、高校を卒業してすぐに働き始めるため、同年代の学生よりも早く収入を得て経済的に自立できます。たとえば、趣味や好きなことにお金を使ったり、貯蓄を始めたりすることも可能です。正規雇用と非正規雇用では貯蓄額に差が出る傾向があるため、早くから正社員として働くことで、将来に向けた資産形成の面でも有利になる可能性があります。

参照:「国民生活基礎調査 令和4年国民生活基礎調査 所得・貯蓄/政府統計調査の窓口」

メリット②社会人経験をいち早く積める

早くから社会に出て働くことで、実務経験を豊富に積める点もメリットです。実際の仕事を通して、ビジネスマナーやコミュニケーション能力、仕事の進め方などを、同年代の学生よりも早く身につけることができます。机上の空論ではなく、現場での経験を通して学ぶことは、自身の成長に大きく繋がるでしょう。若いうちから責任ある仕事を任せてもらえたり、多様な人々と関わったりする中で得られる経験は、将来のキャリアにおいて大きな財産となります。

メリット③実践的なスキルが身につきやすい

仕事現場では、日々の業務を通して実践的なスキルを習得できます。これはOJT(On-the-Job Training)と呼ばれ、実際の仕事に取り組みながら先輩や上司から指導を受けることで、効率的にスキルアップを目指せる方法です。たとえば、製造業なら機械操作や品質管理のスキル、販売職なら接客スキルや商品知識などが、日々の業務の中で自然と身についていきます。専門学校で学ぶような専門知識や技術を、給料をもらいながら実務を通して学べるケースも少なくありません。

メリット④学校の就活サポートを活用できることがある

高校によっては、進路指導の先生が就職活動をサポートしてくれる場合があります。求人を紹介してくれたり、履歴書の書き方や面接の練習を手伝ってくれたりすることもあるでしょう。特に、地元企業との繋がりが強い高校などでは、学校推薦という形で有利に就職活動を進められるケースもあります。ただし、すべての高校で手厚いサポートがあるわけではないため、過度な期待は禁物ですが、利用できるサポートは積極的に活用するとよいでしょう。

高卒で就職するデメリット4選

高卒での就職には多くのメリットがある一方で、「やめておいた方がいい」という声が聞かれるのも事実です。なぜそう言われるのか、その理由となるデメリットもしっかりと理解しておくことが、後悔しない進路選択のためには重要です。ここでは、高卒で就職する場合に考えられる主なデメリットと、その向き合い方について解説します。

デメリット①求人の選択肢が限られる

高卒者が直面する可能性のあるデメリットとして、求人の選択肢が大卒者より少なくなる傾向がある点が挙げられます。特に大企業や研究職・開発職など専門性の高い職種では『大卒以上』を条件とする求人が多く、高卒の場合は応募できる企業の選択肢が狭まる傾向があります。しかし、近年多くの企業が人手不足に悩んでおり、社員が「不足」と感じている企業の割合は51.7%にも上ります。そのため、学歴不問や高卒歓迎の求人も数多く存在します。求人サイトやハローワーク、就職エージェントなどを活用し、視野を広げて探せば、自分に合った仕事を見つけることは十分に可能です。

参照:「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)/株式会社帝国データバンク」

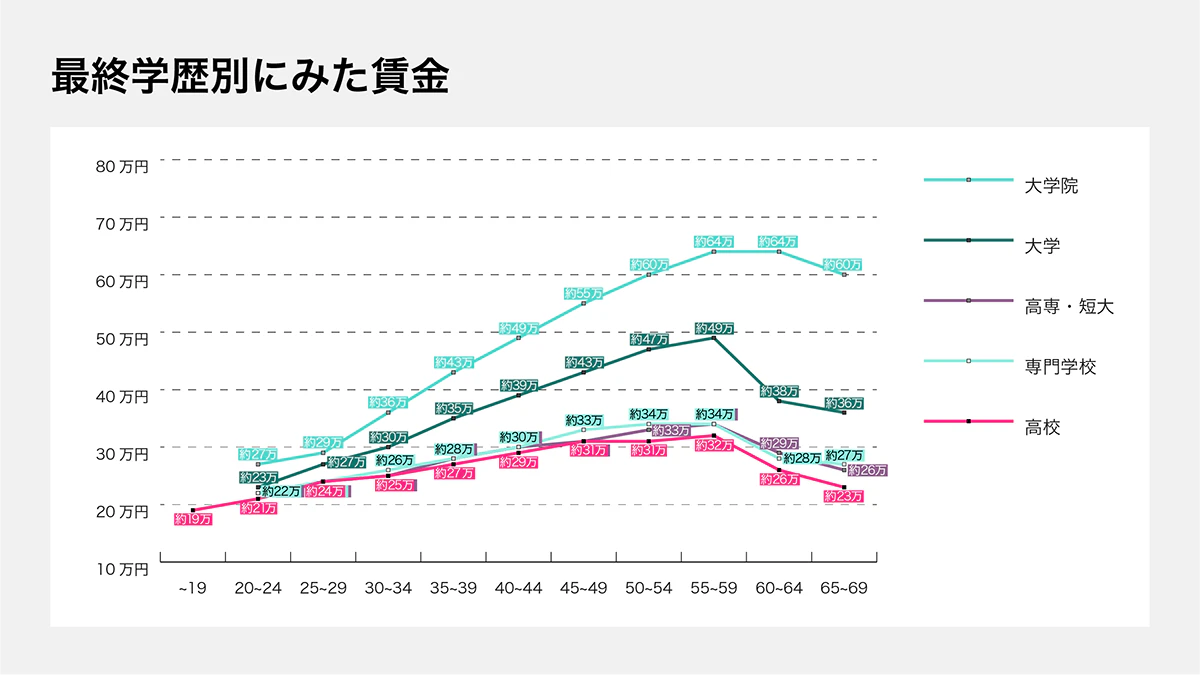

デメリット②給与や待遇で差がある

給与面で大卒者との差を感じやすい点も、デメリットとして挙げられることがあります。厚生労働省の調査によると、最終学歴によって賃金に差が見られ、平均的には大卒の方が高卒よりも給与水準が高い傾向にあります。初任給だけでなく、その後の昇給や昇進のスピード、生涯賃金にも差が出やすいのが現実です。ただし、これはあくまで平均的な傾向であり、全ての企業や職種に当てはまるわけではありません。個人の能力や成果、会社の評価制度によっては、高卒でも高い給与を得ることは可能です。

参照:「令和5年度賃金構造基本統計調査(14ページ)/厚生労働省」

デメリット③キャリアアップしにくい

キャリアアップの面で、大卒者と比べて不利になる可能性も指摘されます。特に大きな企業などでは、管理職への昇進に学歴が影響する場合もあります。また、転職を考えた際に、応募できる求人の幅が大卒者より狭まる可能性も否定できません。しかし、これも絶対ではありません。高卒からでも、資格を取得したり、専門スキルを磨いたり、あるいは転職によって経験を積んだりすることで、着実にキャリアアップしていく道はあります。大切なのは、入社後にどう努力し続けるかです。

デメリット④学歴コンプレックスを感じる可能性がある

周りの友人などが大学に進学する中で、自分だけが高卒で働くことに、引け目や劣等感(コンプレックス)を感じてしまう人もいるかもしれません。「大卒だったらもっと…」と考えてしまう場面もあるでしょう。しかし、学歴はあくまでその人の一部でしかありません。仕事で成果を出したり、目標を持って努力したりする中で、自信はついてくるものです。自分の選択を肯定し、前向きに仕事に取り組むことが、コンプレックスを乗り越える力になります。

高卒と大卒のリアルな違い

高卒と大卒では、就職後のキャリアにおいてどのような違いが出てくるのでしょうか。給料や仕事内容、働き方など、気になる点を比較してみましょう。もちろん、ここで挙げるのは一般的な傾向であり、個人差や企業による違いが大きいことを念頭に置いてください。客観的なデータも参考にしながら、リアルな違いを見ていきましょう。

生涯賃金

生涯賃金については、平均的には大卒の方が高卒よりも高くなる傾向があります。厚生労働省のデータでも、学歴による賃金格差が示されています。これは、初任給の違いだけでなく、昇進・昇給の機会が大卒者に多い傾向があることなどが理由として考えられます。しかし、これはあくまで平均値の話です。業種や企業規模、個人の能力や役職によって実際の収入は大きく異なります。高卒でも高い専門性を身につけたり、成果を出したりすることで、大卒以上の収入を得ている人も少なくありません。

就職できる業界や職種

就職先の選択肢においては、研究職や一部の高度な専門職など、大卒以上の学歴が必須とされる分野もあります。一方で、製造業、建設業、運輸業、販売・サービス業など、高卒者が多く活躍している業界もたくさんあります。近年はIT業界などでも、学歴よりもスキルや学習意欲を重視する企業が増えています。つまり、「高卒だからこの仕事には就けない」と一概には言えず、本人の意欲や適性、努力次第で多様な業界・職種に挑戦できる可能性があります。

昇進スピードや役職

昇進のスピードや到達できる役職に関しても、大卒の方が有利な傾向が見られることがあります。特に伝統的な大企業などでは、幹部候補として大卒者を採用・育成するケースがあります。しかし、これも企業文化や評価制度によって大きく異なります。実力主義を掲げる企業や、現場での経験を重視する企業では、学歴に関係なく昇進のチャンスがあります。入社後の実績や貢献度、リーダーシップなどが評価されれば、高卒からでも管理職や役員を目指すことは可能です。

福利厚生

企業の福利厚生(住宅手当、家族手当、休暇制度など)は、基本的に正社員や契約社員といった雇用形態によって決まるため、学歴によって直接的な差がつくことはほとんどありません。ただし、企業の規模によって福利厚生の充実度に差が出る傾向はあります。一般的に、従業員規模が大きい企業の方が、福利厚生制度が手厚い傾向にあります。例えば、完全週休2日制を採用している割合や、福利厚生制度への満足度は、企業規模が大きいほど高くなるというデータがあります。

参照:「企業における福利厚生施策の実態に関する調査/独立行政法人労働政策研究研修機構」

高卒での就職が向いている人の特徴

高卒で就職するという選択が、自分にとって本当に合っているのかどうか、気になりますよね。ここでは、どのような人が高卒での就職に向いていると考えられるか、いくつかの特徴を挙げてみます。もちろん、これがすべてではありませんが、自分自身を振り返る際の参考にしてみてください。

早く働いて自立したい人

「できるだけ早く親元を離れて自立したい」「自分の力でお金を稼いで生活したい」という気持ちが強い人は、高卒での就職が向いているかもしれません。同年代の多くがまだ学生である中、一足先に社会人として収入を得て、経済的な基盤を築くことができます。自分の力で生活を切り開いていくことに、やりがいや達成感を感じられるでしょう。

やりたい仕事・就きたい職種が明確な人

高校生の段階で、将来就きたい仕事が具体的に決まっている人も、高卒での就職を考える価値があります。たとえば、「料理人になりたい」「自動車整備士になりたい」「家業を継ぎたい」など、特定の分野で早くから専門的なスキルや経験を積みたいと考えている場合です。進学するよりも、早く現場に出て実践を通して学ぶ方が、目標達成への近道になることもあります。

座学よりも実践で学びたい人

学校の授業で教科書を読むよりも、実際に体を動かしたり、人と関わったりしながら物事を覚えていく方が得意だと感じている人も、高卒就職が向いている可能性があります。仕事の現場では、マニュアルを読むだけでなく、実際にやってみること(Doing)を通して学ぶ機会が多くあります。OJTなどを通して、実践の中でスキルを吸収していくことに面白さを感じられるタイプです。

コツコツ努力を続けられる人

学歴に関わらず、社会に出てからは、地道な努力を継続できるかどうかが重要になります。高卒で就職した場合、最初は覚えることが多かったり、うまくいかないことがあったりするかもしれません。それでも、諦めずにコツコツと努力を続け、スキルを磨き、周りからの信頼を得ていける人は、高卒からでも着実に成長し、活躍していくことができるでしょう。

高卒就職が向いていないかもしれない人の特徴

一方で、高卒での就職が現時点ではベストな選択ではない可能性もあります。周りに流されたり、焦ったりして就職を決めてしまうと、後で「やっぱり進学すればよかった」と後悔してしまうかもしれません。ここでは、高卒での就職を一旦立ち止まって考えた方がよいかもしれない人の特徴について触れておきます。

まだ学びたいこと・探求したいことがある人

もし高校の勉強の中で、特定の分野にもっと深く興味を持ったり、「大学でこの学問を探求してみたい」という気持ちが芽生えたりしているのであれば、進学を検討する方がよいかもしれません。知的な好奇心を満たすことや、専門知識を体系的に学ぶことは、大学ならではの経験です。就職してから学び直すことも可能ですが、まずは学びたい気持ちを優先するのも一つの選択です。

就職すること自体に強い不安を感じる人

社会に出ることや働くことに対して、漠然とした不安を感じるのは誰にでもあることです。しかし、その不安が非常に強く、「働くのが怖い」「自分にできるか自信がない」と感じている場合は、無理に就職を選ぶ必要はないかもしれません。20代フリーターの7割以上が将来に不安を抱えているというデータもありますが、進学して学生生活を送る中で、社会に出るための準備期間を設けたり、自分の適性を見極めたりすることも有効な場合があります。

参照:「20代フリーターに「今後のキャリアや将来に関する悩みや不安」について調査/株式会社ジェイック」

周囲の意見に流されやすい人

自分の意思があいまいなまま、親や先生、友人の意見に「なんとなく」で合わせて就職を決めてしまうのは避けたいところです。もし入社後に困難に直面した場合、「自分で決めた道だ」という納得感がないと、乗り越えるのが難しくなってしまうかもしれません。周りの意見は参考にしつつも、最後は「自分がどうしたいか」を軸に、主体的に進路を決定することが大切です。

高卒で就職することのデメリットを克服する方法

高卒での就職には、給与面やキャリアの選択肢などで、大卒と比較していくつかのデメリットがある可能性は否定できません。しかし、それらのデメリットは工夫や努力次第で十分に克服していくことができます。ここでは、高卒で就職する上での不安や壁を乗り越え、自分らしいキャリアを築くための具体的な対策を3つ紹介します。

対策①専門性をつける

特定の分野で深い知識や高いスキル、つまり「専門性」を身につけることは、学歴によるデメリットを補う強力な武器になります。「この仕事なら〇〇さんに任せたい」と思われるような専門性を確立できれば、社内での評価が高まるだけでなく、転職市場においてもあなたの価値は大きく向上します。資格取得を目指したり、日々の業務を通して特定の技術を徹底的に磨いたりするなど、自分ならではの強みを作りましょう。専門性があれば、学歴に関わらず必要とされる人材になることができます。

対策②今後需要が高まる業界で働く

将来性があり、人手不足などにより今後も需要が高まると予想される業界を選ぶことも、デメリット克服につながる有効な戦略です。たとえばIT業界、高齢化社会でますます重要になる介護・福祉業界、環境問題に対応する再生可能エネルギー関連の業界などは、今後も成長が見込まれます。実際に多くの企業が人手不足を感じており(2020年代には一貫して60%超)、社員不足を感じる企業も半数を超えています。このような成長業界や人手不足の業界では、学歴よりも実務能力や意欲が重視される傾向が強く、高卒者でも活躍のチャンスが多く、スキルアップの機会にも恵まれやすいでしょう。

参照:「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査/日本商工会議所」

対策③自分に向いている職種を選ぶ

自分自身の興味や適性に合った職種を選ぶことは、長く働き続け、結果的にデメリットを克服する上で非常に重要です。「給料が良いから」「楽そうだから」といった理由だけで仕事を選ぶと、ミスマッチが生じ、仕事への意欲を失ってしまう可能性があります。まずは自己分析をしっかりと行い、自分が何に興味を持ち、どのような作業が得意なのかを理解しましょう。たとえば、人と話すのが好きなら営業職や販売職、黙々と作業するのが得意なら製造職や事務職など、自分の特性に合った職種を選ぶことで、仕事への満足度が高まり、スキルも伸びやすくなります。結果として、学歴に関係なく活躍できる可能性が高まります。

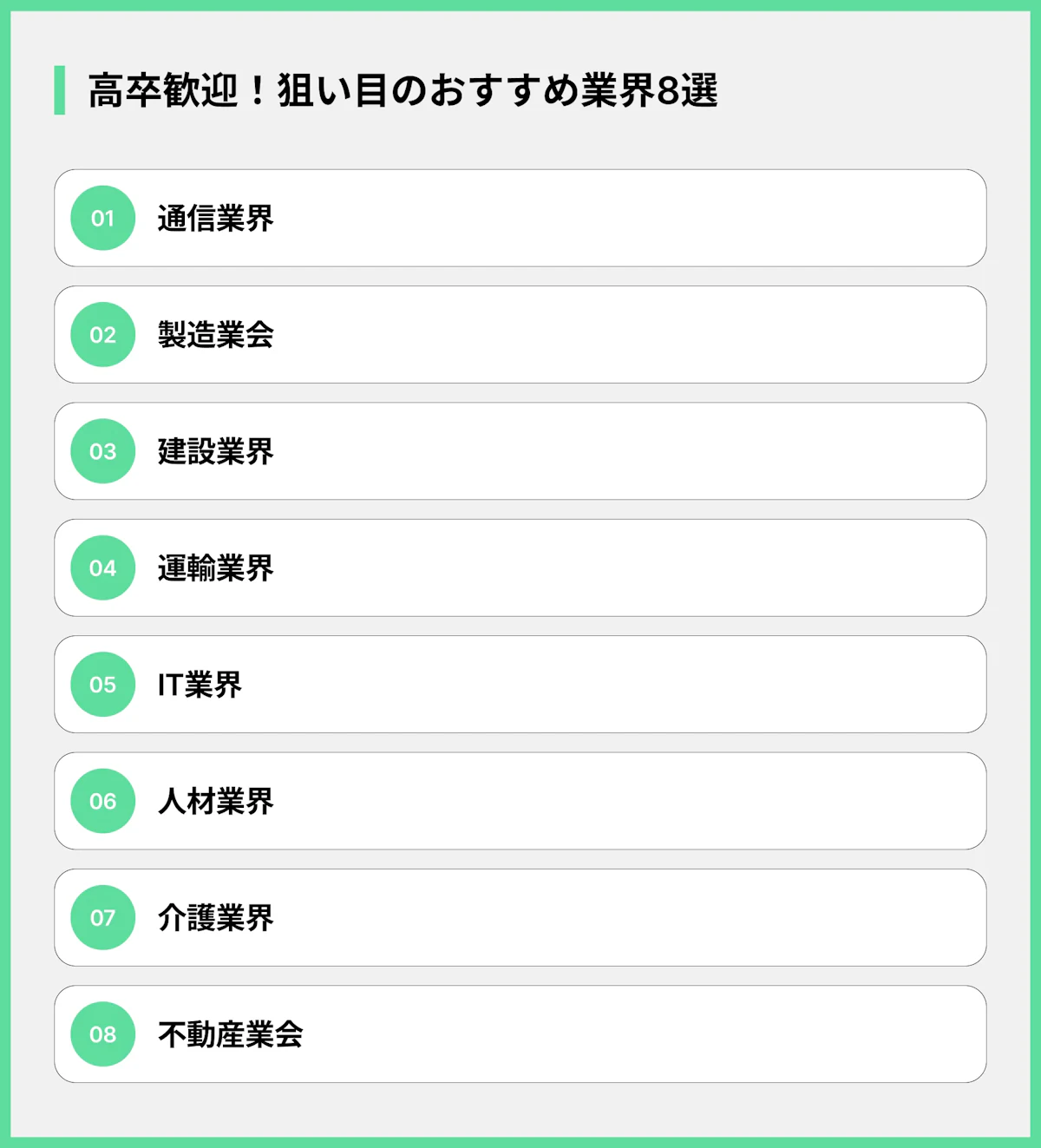

高卒歓迎!狙い目のおすすめ業界8選

「高卒からでもしっかりキャリアアップできる業界ってあるの?」そんな疑問を持つ人もいるかもしれません。学歴に関わらず、あなたの意欲や努力次第で着実にステップアップしていける業界はたくさんあります。ここでは、特に高卒からのキャリア形成が期待でき、狙い目となるおすすめの業界を8つご紹介します。それぞれの業界で、どのようなキャリアパスが描けるのか見ていきましょう。

通信業界

スマートフォンやインターネットが生活に欠かせない現代において、通信業界は安定した需要が見込まれる分野です。携帯電話ショップでの販売スタッフやコールセンターのオペレーター、通信回線の工事・保守スタッフなど、高卒からスタートできる職種が多くあります。販売職では、接客スキルや商品知識を磨き、店長やエリアマネージャーを目指す道があります。工事・保守スタッフの場合は、現場経験を積みながら「工事担任者」などの専門資格を取得することで、技術的な専門性を高め、チームリーダーや管理職へとステップアップすることが可能です。技術革新が続く業界なので、新しい知識を学び続ける意欲があれば、着実にキャリアを築いていけるでしょう。

製造業界

自動車、食品、家電、素材など、日本のものづくりを支える製造業界は、高卒者が活躍できる場が非常に多い分野です。最初は工場での製造ラインのオペレーターや、製品の検査・品質管理などの業務からスタートすることが一般的です。そこから経験を積むことで、特定の機械操作や加工技術を極めるスペシャリストになったり、生産ライン全体を管理するリーダーや班長、さらには生産管理や品質管理部門の担当者、工場長などを目指したりするキャリアパスがあります。「技能検定」などの資格を取得することも、スキルアップやキャリアアップに繋がります。大手メーカーも多く、安定した環境で長期的にキャリアを築きたい人にもおすすめです。

建設業界

私たちの生活に不可欠な建物や道路、橋などを作る建設業界も、高卒からのキャリアアップが十分に可能な分野です。特に近年は人手不足が深刻化しており、若手人材の育成に力を入れている企業が増えています。最初は現場での作業員(とび、大工、左官など)や、施工管理者のアシスタントとしてキャリアをスタートすることが多いでしょう。現場で経験を積みながら、「施工管理技士」や各種技能系の資格を取得することで、現場全体を指揮・管理する施工管理者へとステップアップできます。将来的には、経験と実績を活かして独立し、自分の会社を立ち上げるという道も開かれています。体力や責任感が求められますが、大きな達成感を得られる仕事です。

運輸業界

トラックでの物資輸送や、バス・タクシーでの旅客輸送など、運輸業界は社会の血液ともいえる重要な役割を担っています。ネット通販の拡大などにより、特に物流分野での需要は高まっており、ドライバー職を中心に高卒者の採用も活発です。ドライバーとして経験を積んだ後、運行スケジュールやドライバーの労務を管理する「運行管理者」の資格を取得し、配車担当や管理職へとキャリアアップする道があります。また、大型免許やけん引免許、危険物取扱者など、特定の免許や資格を取得することで、より専門性の高いドライバーとして活躍の場を広げることも可能です。安全への意識と責任感が不可欠な業界です。

IT業界

急速なデジタル化の進展に伴い、IT業界は今後も成長が期待される分野であり、学歴よりもスキルや実績が重視される実力主義の世界です。プログラマーやシステムエンジニア、インフラエンジニア、Webデザイナーなど、多様な職種があります。未経験者向けの研修制度を設けて、高卒からでもIT人材として育成しようという企業も少なくありません。入社後に実務経験を積みながら、プログラミング言語やネットワーク、セキュリティなどの専門スキルを習得し、資格を取得していくことで、着実にキャリアアップできます。最新技術を学び続ける意欲があれば、将来的にはプロジェクトマネージャーやITコンサルタントなど、より上流の工程を目指すことも可能です。

人材業界

人と企業を結びつける人材業界も、高卒からチャレンジできる可能性があります。主な職種としては、求職者のキャリア相談に乗り仕事を紹介するキャリアアドバイザーや、企業の採用活動を支援するリクルーティングアドバイザー(営業職)があります。この業界では、学歴よりもコミュニケーション能力や提案力、目標達成意欲などが重視される傾向が強いです。成果がインセンティブとして給与に反映されることも多く、実力次第で若いうちから高い収入を得ることも可能です。営業として実績を積んだ後、チームリーダーやマネージャー、支店長などへとキャリアアップしていく道が一般的です。

介護業界

高齢社会を迎えた日本において、介護業界はますますその重要性を増しており、常に人材が求められています。介護職員(ホームヘルパー、施設介護職員など)としてキャリアをスタートし、現場で経験を積みながら知識や技術を習得していきます。その後、「介護福祉士」や「ケアマネージャー(介護支援専門員)」といった専門資格を取得することで、ケアプランの作成やサービスの調整を行う専門職、あるいは施設のリーダーや管理者(施設長など)へとステップアップすることが可能です。人の役に立ちたい、社会に貢献したいという気持ちが強い人にとっては、大きなやりがいを感じられる業界であり、キャリアアップの道筋も比較的明確になっています。

不動産業界

住宅の賃貸仲介や売買仲介、マンションや戸建ての販売などを行う不動産業界も、学歴に関わらず実力次第で活躍できる業界の一つです。特に営業職は、成果が給与に直結するインセンティブ制度を導入している企業が多く、高収入を目指すことも可能です。キャリアアップのためには、「宅地建物取引士(宅建士)」の資格取得が非常に重要になります。資格を取得し、営業として実績を積むことで、店長やエリアマネージャーへの道が開けます。また、コミュニケーション能力や交渉力、法律や金融に関する知識などを磨くことで、将来的には独立開業することも視野に入れられる業界です。

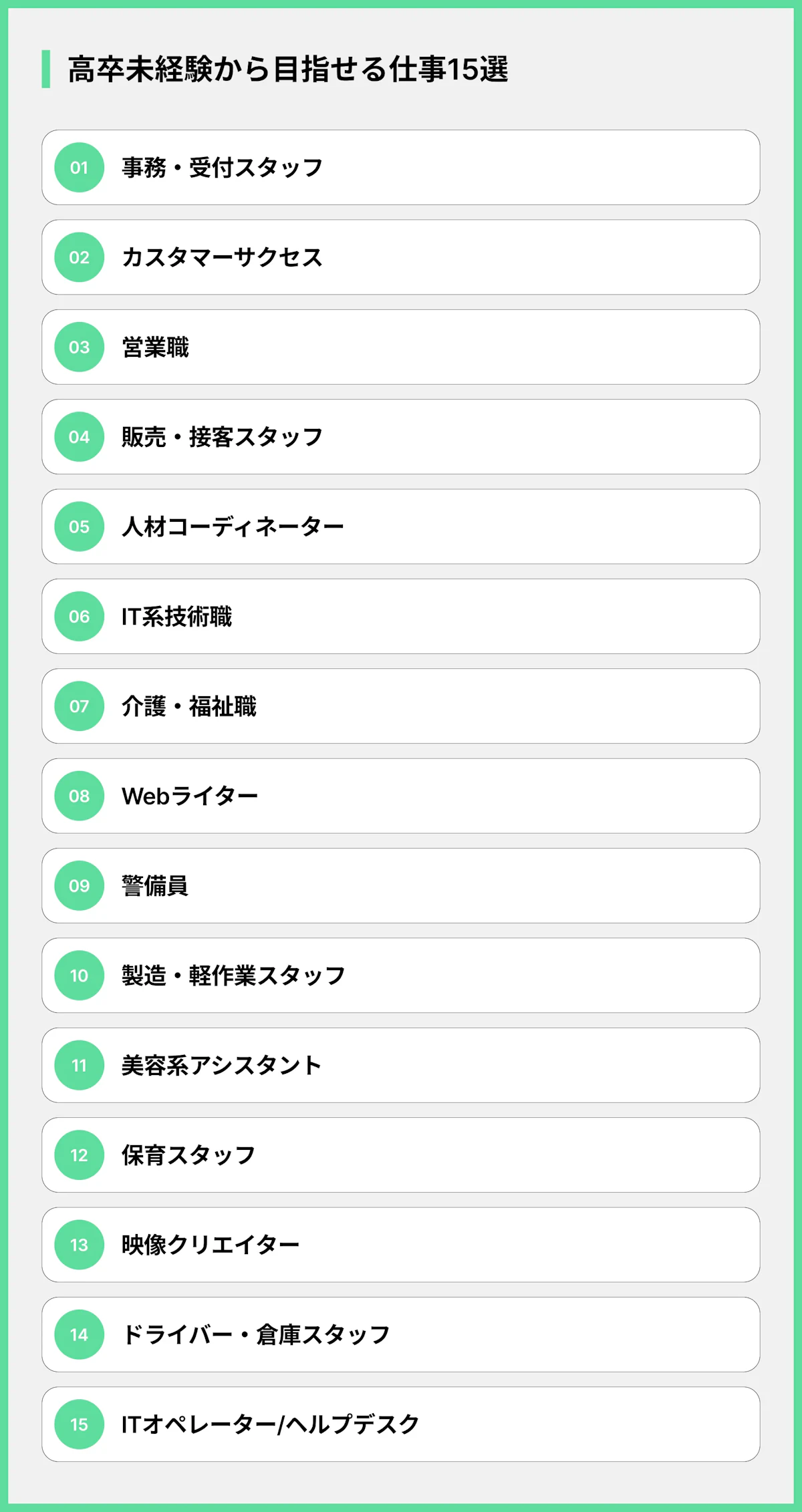

【職種別】高卒未経験から目指せる仕事15選

「高卒未経験だけど、どんな仕事なら挑戦できるんだろう?」「将来的にステップアップできる仕事がいいな」と考えている方も多いでしょう。学歴や経験を問わず、未経験からスタートできて、さらに努力次第でキャリアアップを目指せる仕事はたくさんあります。ここでは、高卒未経験からでも挑戦しやすいおすすめの職種を15個ピックアップし、それぞれの仕事内容とキャリアパスの可能性について解説します。

【事務・受付スタッフ】

企業の顔として来客対応や電話応対を行う受付業務や、部署内の庶務、書類作成、データ入力などを担当する事務スタッフは、多くの企業で必要とされる職種であり、未経験者向けの求人も比較的多く見られます。基本的なパソコンスキル(Word、Excelなど)やビジネスマナー、丁寧なコミュニケーション能力が求められます。最初は一般事務や受付として経験を積み、そこで得た知識やスキルを活かして、経理事務や人事・総務事務といった専門性の高い事務職へステップアップする道があります。また、経験を重ねて事務部門のリーダーやマネージャーを目指すことも可能です。正確性や気配りが得意な方に向いている仕事です。

【カスタマーサクセス】

近年注目されているカスタマーサクセスは、自社のサービスを契約している顧客に対し、そのサービスを最大限に活用してもらい、顧客の成功(ビジネスの成長など)を支援する仕事です。顧客からの問い合わせに対応するだけでなく、能動的に活用方法を提案したり、課題解決をサポートしたりします。高いコミュニケーション能力やヒアリング力、課題解決能力が求められ、特にSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)を提供するIT企業などで需要が高まっています。未経験からでも挑戦可能な求人が増えており、顧客との関係構築を通じて経験を積むことで、チームリーダーやマネージャー、あるいはカスタマーサクセスコンサルタントといった専門職へのキャリアアップが期待できます。

【営業職】

自社の商品やサービスを個人や企業に提案し、販売するのが営業職です。学歴よりもコミュニケーション能力や交渉力、目標達成意欲といった個人の資質が重視される傾向が強く、高卒未経験からでもチャレンジしやすい職種の一つです。成果が給与(インセンティブ)に反映されやすい「成果主義」の企業も多く、頑張り次第で若いうちから高い収入を得ることも可能です。営業として実績を積むことで、営業チームのリーダーやマネージャー、営業部長といった管理職への道が開けます。また、特定の業界知識や営業スキルを武器に、より条件の良い企業へ転職したり、独立して自分の会社を立ち上げたりするキャリアパスも考えられます。

【販売・接客スタッフ】

アパレルショップ、家電量販店、飲食店、ホテルなど、お客様と直接関わる販売・接客スタッフも、高卒未経験者が活躍しやすい職種です。お客様への商品説明やレジ業務、商品管理、店内ディスプレイなどが主な仕事内容です。何よりも明るい対応や丁寧な言葉遣い、お客様の気持ちを察するホスピタリティ精神が重要視されます。経験を積むことで、店舗の責任者である店長や、複数の店舗を統括するエリアマネージャーへとステップアップできます。さらに、商品知識や顧客ニーズの理解を深め、商品の仕入れを担当するバイヤーや、本社の商品企画・マーケティング部門などへキャリアチェンジする道も開かれています。

【人材コーディネーター】

人材コーディネーターは、仕事を探している求職者と、人材を求めている企業とを結びつける役割を担います。求職者に対しては、希望やスキルをヒアリングして最適な仕事を紹介し、就業までをサポートします。企業に対しては、求める人材像を把握し、適切な人材を提案します。人と深く関わる仕事であるため、高いコミュニケーション能力やヒアリング力、調整能力が求められます。未経験からスタートし、経験を積むことで、より専門的なキャリアアドバイスを行うキャリアアドバイザーや、企業の採用課題解決を支援する法人営業、あるいはチームをまとめるリーダーやマネージャーへとキャリアアップしていくことが可能です。

【IT系技術職】

IT業界は急速な成長を続けており、プログラマーやシステムエンジニア、インフラエンジニアといった技術職の需要が高まっています。人手不足から未経験者向けの研修制度を設け、高卒からでも積極的に採用・育成する企業が増えています。入社後は、プログラミング言語やネットワーク、サーバーなどの専門知識・スキルを実務を通して学び、資格を取得していくことでキャリアを築きます。経験とスキルを積めば、より高度な開発や設計を担当したり、プロジェクトリーダーやマネージャーとしてチームを率いたりする道が開けます。技術力を高めてフリーランスとして独立したり、高待遇の企業へ転職したりすることも可能な、実力主義の分野です。

【介護・福祉職】

高齢化が進む日本において、介護・福祉職は社会に不可欠な存在であり、常に多くの人材が求められています。介護施設や訪問介護サービスなどで、高齢者や障がいのある方の日常生活のサポート(食事、入浴、移動など)を行います。未経験・無資格からでも「介護職員初任者研修」などを修了してスタートできます。現場で経験を積みながら、「介護福祉士」や「社会福祉士」といった国家資格を取得することで、専門職としてのキャリアを確立できます。さらに経験を重ね、「ケアマネージャー(介護支援専門員)」の資格を取得すれば、ケアプラン作成などを行う専門職へ、あるいは施設のリーダーや管理者、施設長などを目指すことも可能です。

【Webライター】

企業のWebサイトに掲載される記事やブログ、メールマガジン、SNS投稿などの文章を作成するのがWebライターの仕事です。特別な資格は不要で、文章を書くことが好きであれば、未経験からでも挑戦しやすい職種の一つです。最初は簡単な記事作成からスタートし、SEO(検索エンジン最適化)の知識や、特定の分野に関する専門知識を身につけることで、より単価の高い案件を受注できるようになります。実績を積めば、フリーランスとして独立したり、編集者やコンテンツマーケターとしてキャリアチェンジしたりする道も考えられます。PCとインターネット環境があれば在宅で働けるケースも多いのが特徴です。

【警備員】

オフィスビルや商業施設、イベント会場などでの警備(施設警備)、あるいは工事現場や道路での車両・歩行者の誘導(交通誘導警備)などを行うのが警備員の仕事です。人々の安全を守るという重要な役割を担っており、責任感や誠実さが求められます。特別な資格や経験がなくても始められる求人が多く、高卒者にも活躍しやすい職種です。経験を積み、「警備業務検定」などの国家資格を取得することで、仕事の幅が広がり、給与アップや、現場をまとめる隊長、管理職への昇進にも繋がります。比較的安定した需要があるのも魅力の一つです。

【製造・軽作業スタッフ】

工場内での製品の組み立て、加工、検査、梱包や、倉庫内でのピッキング、仕分け、検品といった製造・軽作業スタッフも、高卒未経験者が就きやすい仕事の代表例です。多くの場合、特別なスキルや資格は必要なく、入社後の研修やOJTで仕事を覚えていきます。正確さや集中力、手順通りに作業を進める力が求められます。経験を積むことで、より複雑な工程を任されたり、後輩の指導をしたりするリーダー的な立場になることがあります。また、フォークリフトの免許などを取得したり、品質管理や生産管理の知識を学んだりすることで、専門性を高め、キャリアアップを図ることも可能です。

【美容系アシスタント】

美容師やネイリスト、エステティシャンなどのアシスタントとして、美容業界でのキャリアをスタートする道もあります。最初はシャンプーや掃除、先輩の補助業務などから始まり、働きながら技術や知識を学び、必要な資格(美容師免許など)の取得を目指します。見習い期間は大変な面もありますが、憧れの職業に就くための重要なステップです。資格を取得し、一人前のスタイリストやセラピストとして活躍できるようになれば、指名客を増やしたり、コンテストで入賞したりすることで評価を高め、将来的には自分のお店を持つことも夢ではありません。接客スキルや美的センスも重要になります。

【保育スタッフ】

保育園や託児所などで、子どもたちの身の回りのお世話(食事、着替え、午睡など)や、遊び相手をするのが保育スタッフの仕事です。保育士資格がなくても、「保育補助」として未経験から働ける求人があります。子どもが好きで、体力に自信があり、明るく元気に子どもたちと接することができる人が向いています。保育補助として実務経験を積みながら、保育士資格の取得を目指すことができます。資格を取得すれば、正規の保育士としてクラス担任を持ったり、経験を重ねて主任保育士や園長を目指したりするキャリアパスが開けます。子育て経験を活かせる場合もあります。

【映像クリエイター】

YouTubeなどの動画プラットフォームの普及により、映像クリエイターの需要が高まっています。未経験からでも、動画編集のアシスタントや撮影補助としてキャリアをスタートできる場合があります。最初は簡単な編集作業やテロップ入力などから始め、徐々に編集ソフト(Adobe Premiere Pro、Final Cut Proなど)の使い方や撮影技術、構成力などを学んでいきます。自分の作品(ポートフォリオ)を作り、スキルをアピールできるようになれば、より高度な編集や企画・演出を任されるようになります。実績を積めば、フリーランスとして独立したり、映像制作会社のディレクターやプロデューサーを目指したりすることも可能です。

【ドライバー・倉庫スタッフ】

ネット通販の拡大などを背景に、物流業界ではドライバーや倉庫スタッフの需要が高まっています。ドライバーは、普通免許があれば始められる軽貨物配送から、経験を積んで中型・大型免許を取得し、トラックドライバーを目指す道があります。安全運転はもちろん、時間管理能力や顧客対応力も求められます。「運行管理者」の資格を取れば、管理職への道も開けます。倉庫スタッフは、ピッキングや梱包、検品などの軽作業からスタートし、フォークリフトの免許を取得したり、在庫管理システムの使い方を覚えたりすることで、リーダーや管理者へとステップアップできます。どちらも社会インフラを支える重要な仕事です。

【ITオペレーター/ヘルプデスク】

企業のコンピューターシステムが正常に動いているかを監視したり、社内外からのITに関する問い合わせに対応したりするのがITオペレーターやヘルプデスクの仕事です。基本的なパソコン操作ができ、コミュニケーション能力があれば、未経験からでも挑戦しやすい職種です。マニュアルに沿った定型的な業務から始めることが多いですが、経験を積む中で、サーバーやネットワークなどのITインフラに関する知識を深めることができます。そこから、システムの運用・保守を専門に行うエンジニアや、より高度な技術サポートを行うインフラエンジニアへとキャリアアップしていく道も考えられます。

高卒向け仕事探しをステップ別に解説

高卒で就職活動を始めようと思っても、「何から手をつければいいかわからない…」と戸惑ってしまう人もいるかもしれません。でも大丈夫です。ステップを踏んで進めていけば、必ず道は見えてきます。ここでは、高卒者が失敗しないための仕事探しの5つのステップを解説します。

ステップ①自己分析で強みとやりたいことを見つける

まず最初に取り組むべきなのは「自己分析」です。難しく考える必要はありません。「自分は何が好きか」「どんなことに興味があるか」「何が得意か」「どんな時にやりがいを感じるか」「将来どんな生活がしたいか」などを、ノートに書き出してみましょう。自分のことを深く理解することで、どのような仕事や働き方が自分に合っているのか、方向性が見えてきます。これが仕事探しの土台になります。

ステップ②業界・企業研究でミスマッチを防ぐ

自己分析で興味のある分野が見えてきたら、次はその業界や企業について調べてみましょう。企業のWebサイト(特に採用ページ)やパンフレット、ニュース記事、SNSなどを活用して、事業内容、仕事内容、企業理念、社風、福利厚生などを調べます。可能であれば、企業説明会や職場見学に参加するのもおすすめです。入社後の「思っていたのと違った…」というミスマッチを防ぐために、しっかりと情報収集をすることが大切です。

ステップ③求人情報の探し方

自分に合いそうな業界や企業が見つかったら、いよいよ求人情報を探します。探し方にはいくつかの方法があります。

- 求人サイト: スマートフォンやパソコンで手軽に多くの求人を探せます。キーワード検索や条件絞り込みが便利です。

- ハローワーク: 全国の求人を扱っており、窓口で相談もできます。地元企業の求人が多い傾向があります。

- 学校の紹介: 進路指導の先生が持っている求人や、学校推薦を利用できる場合があります。

- 就職エージェント: キャリア相談から求人紹介、応募書類の添削、面接対策まで、無料でサポートしてくれます。

転職活動の手段としては、民間の求人サイトやエージェントの利用者がハローワークを上回る傾向にあります(求人サイト等39.4%、ハローワーク34.3%)。自分に合った方法を複数組み合わせるのがおすすめです。

ステップ④応募書類の準備

応募したい企業が決まったら、履歴書や職務経歴書などの応募書類を作成します。履歴書は、氏名や学歴、資格などを正確に記入しましょう。自己PRや志望動機は、企業研究で得た情報と自己分析の結果を結びつけ、なぜその会社で働きたいのか、自分の強みをどう活かせるのかを具体的に書くことが重要です。正社員経験がない場合、職務経歴書の提出は不要なこともありますが、アルバイト経験などをアピールするために作成するのも有効です。丁寧な字で、誤字脱字がないように作成しましょう。

ステップ⑤面接対策

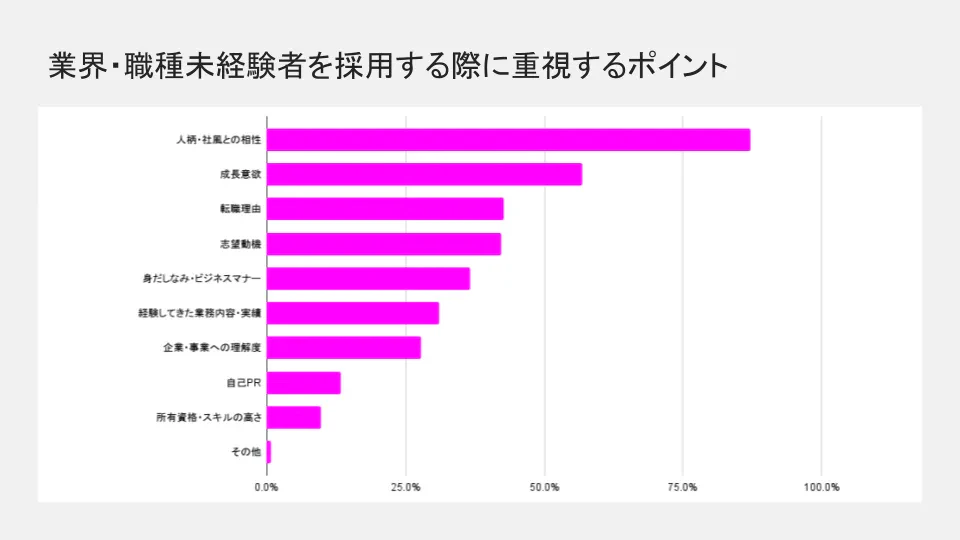

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。面接は、企業があなたの人柄や意欲を見る場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。よく聞かれる質問(自己PR、志望動機、長所・短所など)への回答を事前に準備しておきましょう。企業の採用担当者は、未経験者に対しては特に「人柄」や「成長意欲」を重視する傾向があります(人柄・社風との相性重視87.1%、成長意欲重視56.9%)。自信がない部分があっても、正直に、そして前向きな姿勢で、自分の言葉で熱意を伝えることが大切です。服装やマナーにも気を配りましょう。

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

【例文つき】就活でよく聞かれる質問と適切な回答

書類選考を通過したら、次は面接です。緊張するかもしれませんが、しっかりと準備をして臨めば大丈夫。面接官は、あなたの学歴だけでなく、人柄や仕事への意欲、将来性を見ています。ここでは、高卒の就職活動でよく聞かれる質問とその回答のポイント、そして面接でのマナーについて解説します。

よくある質問①「自己紹介をお願いします」

面接の最初に必ずと言っていいほど求められるのが自己紹介です。「〇〇高校を卒業(見込み)の〇〇です。本日は面接の機会をいただき、ありがとうございます。」といった挨拶から始め、自分の強みや応募職種への関心などを簡潔に(1分程度を目安に)伝えましょう。ダラダラと長く話すのではなく、要点をまとめて、ハキハキと話すことが大切です。ここで良い第一印象を与えられるように心がけましょう。

よくある質問②「なぜ当社を志望しましたか?」

これは、あなたの企業への理解度や入社意欲を測る重要な質問です。「企業の〇〇という点に魅力を感じました」「自分の〇〇という強みを活かして、貴社の〇〇に貢献したいと考えました」など、企業研究で得た情報と自分の考えを結びつけて、具体的に話すことがポイントです。「なぜ他の会社ではなく、この会社なのか」という点を明確に伝えられるように準備をしましょう。企業の理念や事業内容に共感した点を具体的に挙げるのも効果的です。

よくある質問③「あなたの長所・短所は?」

自分の長所を伝える際には、それが応募する仕事でどのように活かせるのかを具体的に説明しましょう(例:「長所は粘り強いところです。部活動で困難な目標も諦めずに達成しました。この粘り強さを仕事でも活かしたいです」)。短所については、正直に認めつつ、それを克服するためにどのような努力をしているかを合わせて伝えることが大切です(例:「短所は少し心配性なところですが、その分、準備を丁寧に行うように心がけています」)。

よくある質問④「高校時代に頑張ったことは?」

部活動、生徒会活動、ボランティア、アルバイト、資格取得の勉強など、高校時代に力を入れて取り組んだ経験について話しましょう。単に「何を頑張ったか」だけでなく、「その経験を通して何を学び、どのように成長できたか」「その経験を仕事でどう活かせるか」まで伝えられると、よりアピールになります。目標達成に向けて努力したプロセスや、困難を乗り越えた経験などを具体的に話すと良いでしょう。

高卒からのキャリアアップ戦略

「高卒で就職したら、その後のキャリアはどうなるんだろう…」と不安に思う人もいるかもしれません。しかし、高卒からでもキャリアアップしていく道はたくさんあります。学歴がすべてではありません。入社後の努力や行動次第で、可能性は無限に広がっています。ここでは、高卒からのキャリアアップ戦略について紹介します。

資格取得で専門性を高める

自分の仕事に関連する資格や、将来役立ちそうな専門資格を取得することは、キャリアアップの有効な手段です。資格は、あなたのスキルや知識を客観的に証明してくれるため、社内での評価を高めたり、より専門的な業務を任されたりするきっかけになります。また、転職を考える際にも有利に働くことがあります。たとえば、簿記、ITパスポート、TOEIC、あるいは業務に直結する専門資格など、目標を持ってチャレンジしてみましょう。

社内での昇進・昇格を目指す

今の会社でキャリアを積んでいく道もあります。日々の業務で着実に成果を出し、周りからの信頼を得ていくことで、リーダーや管理職といった役職に昇進・昇格するチャンスがあります。そのためには、与えられた仕事をこなすだけでなく、常に改善意識を持ち、積極的に新しいことに挑戦する姿勢が大切です。会社の評価制度や昇進の基準などを理解し、目標を設定して努力を続けましょう。

スキルを活かして転職する

現在の会社で培った経験やスキルを活かして、より良い条件や待遇、あるいはもっとやりがいを感じられる仕事を求めて転職するのも、キャリアアップの有効な選択肢です。特に、専門的なスキルやマネジメント経験などがあれば、転職市場での価値は高まります。ただし、転職活動には準備が必要です。転職活動者のうち、特に対策を行っていない人が66.1%と過半数を占めるというデータもありますが、成功のためには自己分析や企業研究、面接対策などをしっかりと行うことが重要です。

高卒就職の疑問・不安をスッキリ解消Q&A

ここまで高卒での就職について詳しく見てきましたが、それでもまだ疑問や不安が残っているのかもしれませんね。ここでは、高卒者が就職に関して抱きやすい疑問について、Q&A形式で答えていきます。あなたの疑問解消の助けになれば幸いです。

Q. 給料は本当に上がらないの?

A. 高卒全体の平均賃金は大卒より低い傾向にあるのは事実ですが、「給料が全く上がらない」わけではありません。給与は学歴だけで決まるものではなく、勤続年数、個人のスキルや仕事の成果、役職、そしてもちろん会社の業績や評価制度によって変動します。入社後に努力してスキルを磨き、成果を出せば、着実に給料を上げていくことは十分可能です。会社の昇給制度などを確認してみましょう。

Q. 高卒だと転職は難しい?

A. 「高卒だから転職できない」ということは決してありません。確かに求人情報の中には応募資格を「大卒以上」としているものもありますが、それは一部です。多くの企業、特に中小企業や人手不足の業界では、学歴よりも実務経験やスキル、そして人柄や仕事への意欲を重視する傾向があります。これまでの経験をしっかりアピールできれば、高卒でも有利に転職活動を進めることは可能です。転職エージェントの活用も有効な手段です。

Q. 人間関係で苦労することは?

A. 職場の人間関係は、学歴に関わらず、多くの人が悩む可能性のある問題です。高卒だから特別に苦労するというわけではありません。どのような職場であっても、相手を尊重する気持ちを持ち、基本的なコミュニケーション(挨拶、報告・連絡・相談など)を丁寧に行うことが、良好な人間関係を築くための基本です。もし困ったことがあれば、一人で抱え込まず、信頼できる上司や同僚に相談しましょう。

Q. 将来性のある仕事に就ける?

A. 将来性のある仕事に就けるかどうかは、学歴よりも、変化する社会のニーズに対応できるスキルを身につけられるかどうかにかかっています。たとえば、IT関連のスキルや、高齢化社会で需要が高まる介護関連のスキル、あるいは特定の分野での高い専門性などは、将来性が期待できるでしょう。大切なのは、就職した後も常にアンテナを張り、新しい知識やスキルを学び続ける意欲を持つことです。

Q. やっぱり大卒資格が欲しくなったら?

A. 高卒で就職した後に、「やはり大学で学びたい」「大卒資格が欲しい」と思うようになることもあるかもしれません。その場合でも、道が閉ざされるわけではありません。働きながら学べる通信制大学や夜間大学に通う、あるいは一度仕事を辞めて大学に入り直すといった選択肢があります。費用や時間の面で計画は必要になりますが、自分のキャリアプランに合わせて、学び直しの道を選ぶことは可能です。

まとめ

ここまで、高卒で就職することのメリット・デメリット、大卒との違い、仕事探しやキャリアアップの方法などについて詳しく解説してきました。高校卒業後の進路は、あなたの人生における大きな決断の一つです。最後に、この記事のポイントを振り返り、あなたが前向きな気持ちで未来へ踏み出すためのメッセージをお伝えします。

大切なのは自分に合う道を選ぶこと

就職か進学か、どの業界・職種を選ぶか。そこには絶対的な正解はありません。最も重要なのは、情報を集め、自分自身の適性や価値観、将来の目標と照らし合わせて、最終的に「自分で納得できる道」を選ぶことです。周りの意見も参考にしつつ、主体的に決断しましょう。

一人で悩まずZキャリアのエージェントに相談してみよう

- 「自分に合う仕事がわからない」

- 「就職活動の進め方が不安…」

もしあなたが一人で悩んでいるなら、ぜひ私たちZキャリアのキャリアアドバイザーに相談してみませんか?

Zキャリアでは、高卒や未経験からの正社員就職・転職を専門にサポートしています。あなたの経験や希望を丁寧にヒアリングし、求人紹介から応募書類の添削、面接対策まで、すべて無料でサポートします。まずは気軽に、あなたの話を聞かせてください。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)