年間休日120日って多い?少ない?

休日の扱いについて基本から解説します

年間休日とは、企業が定めている1年間の休日総数を指します。これには、法律で定められた法定休日と、企業が独自に設定する法定外休日(所定休日)が含まれます。年間休日120日が多いか少ないかを知るためには、まず日本の労働時間の基準や平均的な休日数を理解することが大切です。カレンダー通りに土日祝日が休みの場合、年間休日は約120日となります。そのため、年間休日120日は一般的に「休みがしっかり取れる」という一つの目安とされています。実際に、厚生労働省の調査によると、労働時間・休日・休暇の条件が良い会社を求めて転職する人は増加傾向にあり、現在の会社から今後、転職したいと思っている若年正社員の50.0%が「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」と回答しています。このことからも、休日日数が仕事選びの重要な要素であることがわかります。

参照:「若年正社員の定着のために、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施している事業所が大幅に増加/独立行政法人労働政策研究・研修機構」

休日が多い仕事も合わせて紹介していきます

年間休日が多い仕事には、どのようなものがあるのでしょうか。一般的に、完全週休2日制で、かつ祝日も休みとなる企業では年間休日が120日以上になる傾向があります。さらに、夏季休暇や年末年始休暇、企業独自の特別休暇などが充実している場合は、年間休日が125日や130日を超えることもあります。この記事では、年間休日が多いとされる業界や職種についても具体的に紹介していきます。例えば、メーカーや情報通信業、金融業界などは比較的休日が多い傾向にあり、事務職や研究開発職なども休みを確保しやすい職種と言えるでしょう。自分のライフスタイルやキャリアプランに合わせて、適切な休日数の仕事を選ぶことが、長期的なキャリア形成において重要になります。

休日の内訳について

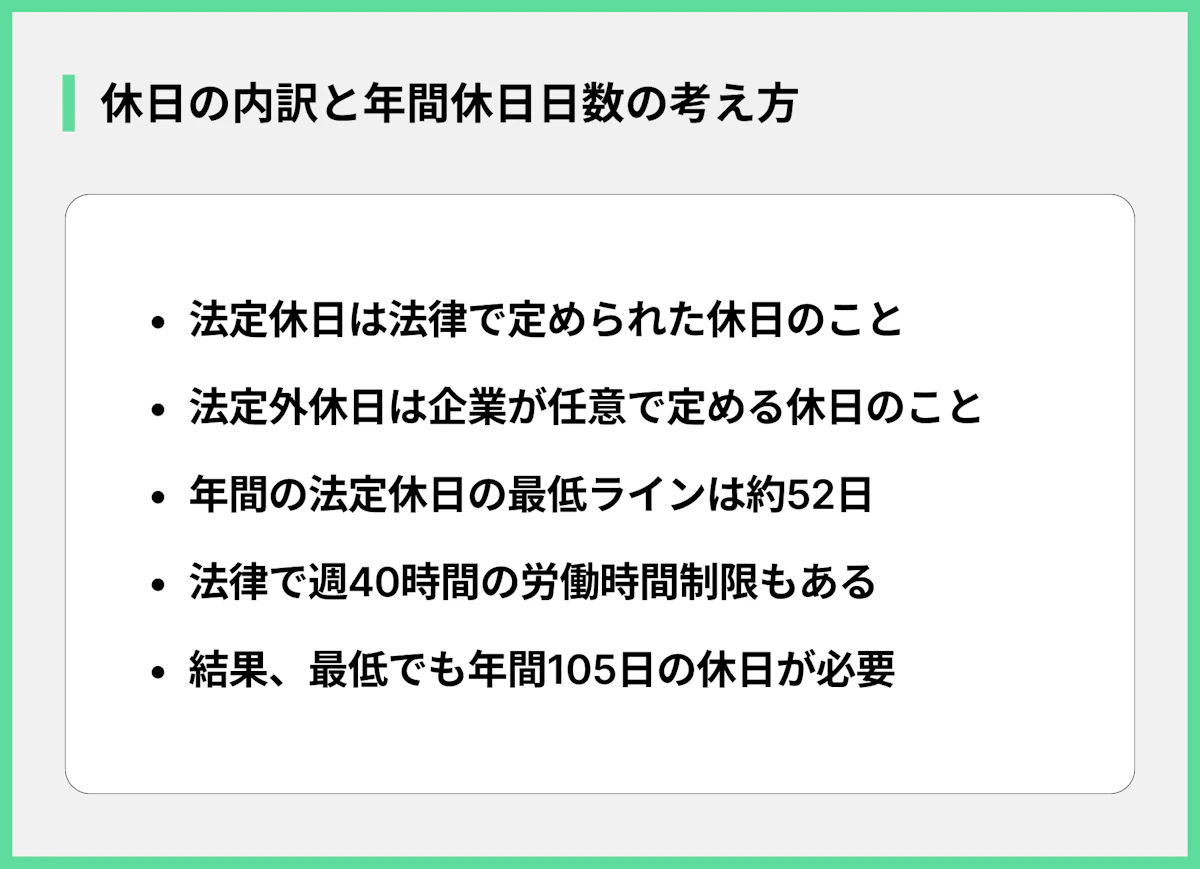

法定休日は法律で定められている休日のこと

法定休日とは、労働基準法第35条によって定められている、企業が従業員に必ず与えなければならない休日のことです。具体的には、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4回以上の休日」を与えることが義務付けられています。これは、労働者の健康と安全を確保するための最低限の基準です。もし、企業がこの法定休日を与えない場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となる可能性があります。多くの企業では日曜日を法定休日としているケースが一般的ですが、必ずしも日曜日にする必要はなく、企業と従業員の間で定めることができます。この法定休日を正しく理解することは、自身の労働条件を確認する上で非常に重要です。

法定外休日は企業が任意で定める休日のこと

法定外休日(所定休日とも呼ばれます)は、法定休日以外に企業が任意で設定する休日のことを指します。多くの企業では、週休2日制を採用するために土曜日を法定外休日にしたり、国民の祝日、年末年始休暇、夏季休暇などを法定外休日として定めています。これらの休日は法律で義務付けられているわけではありませんが、従業員のモチベーション向上や福利厚生の一環として設けられることが一般的です。法定外休日の日数は企業によって大きく異なるため、求人票を確認する際には、年間休日の総日数だけでなく、どのような種類の休日が含まれているのかを詳細に確認することが重要です。

年間の法定休日の最低ラインは約52日となる

労働基準法では、企業は従業員に対して毎週少なくとも1日の休日(法定休日)を与えることが義務付けられています。1年は約52週なので、単純計算すると年間の法定休日の最低ラインは52日となります。もし、企業が「4週間を通じて4日以上の休日」という変形休日制を採用している場合でも、年間の法定休日日数はほぼ同等になります。この法定休日日数は、あくまで法律で定められた最低限の基準であり、これに加えて企業独自の法定外休日が設定されることで、実際の年間休日日数が決まります。したがって、求人票を見る際には、法定休日だけでなく、企業がどれだけ法定外休日を設けているかが、年間の総休日数を大きく左右するポイントとなります。

ただし、労働基準法で労働時間も制限されている

休日日数だけでなく、労働時間についても労働基準法で厳格な定めがあります。原則として、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と上限が設けられています(労働基準法第32条)。この法定労働時間を超えて労働させる場合には、企業は労働者との間で36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。つまり、企業は休日日数だけでなく、日々の労働時間も適切に管理する義務があるのです。この労働時間規制があるため、結果的に企業が設定できる年間の労働日数には上限があり、それに伴い一定数の休日を設けざるを得なくなります。

結果として、企業が設けられる労働日数は年間最大260日程度で最低年間105日程度の休日が必要となる

労働基準法で定められた週40時間の労働時間制限を考慮すると、1年間の労働日数の上限が見えてきます。1年は52週と約1日なので、52週 × 40時間/週 = 2080時間が年間の総労働時間の上限の目安となります。これを1日8時間労働で割ると、2080時間 ÷ 8時間/日 = 260日となります。つまり、企業が従業員を働かせることができる日数は年間で最大約260日程度ということになります。1年は365日なので、365日から最大労働日数260日を引くと、最低でも105日程度の休日が必要になる計算です。これは、完全週休2日制(年間休日104日)にほぼ相当する日数であり、多くの企業が年間休日105日以上を設けている根拠の一つとなっています。したがって、1日8時間未満の短時間労働の場合は、年間休日が105日未満でも法違反にならなくもなります。

年間休日が何日以上が多いと言えるの?

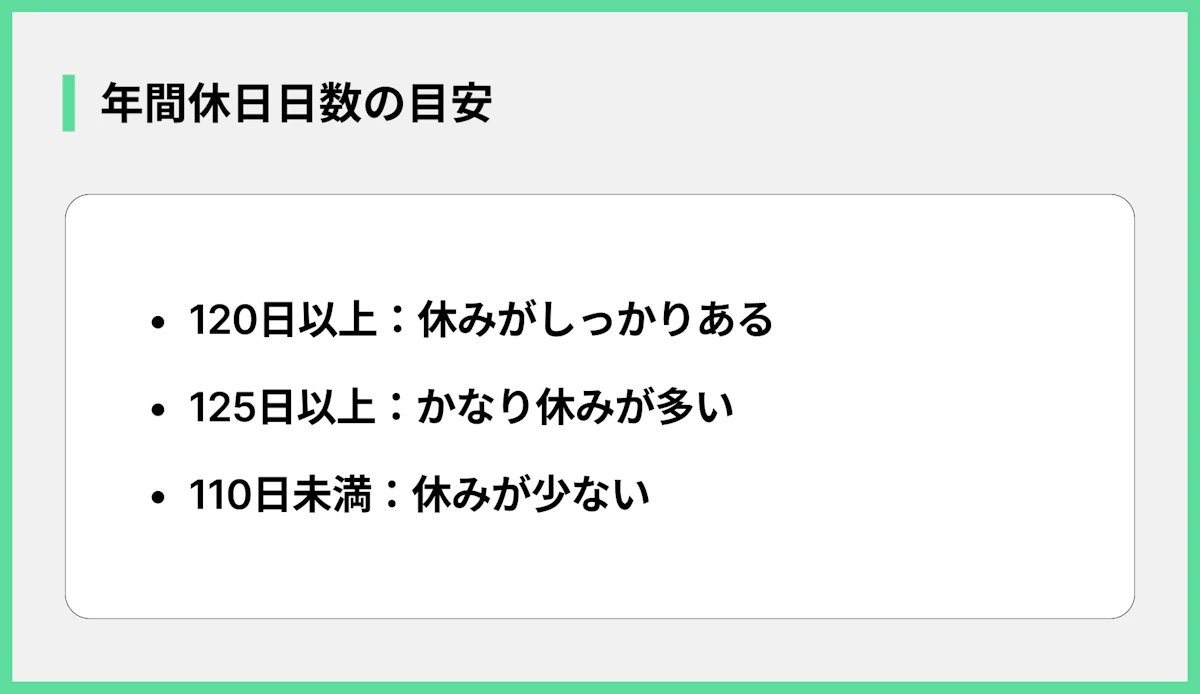

一般的に年間休日120日は「休みがしっかりある」という認識となる

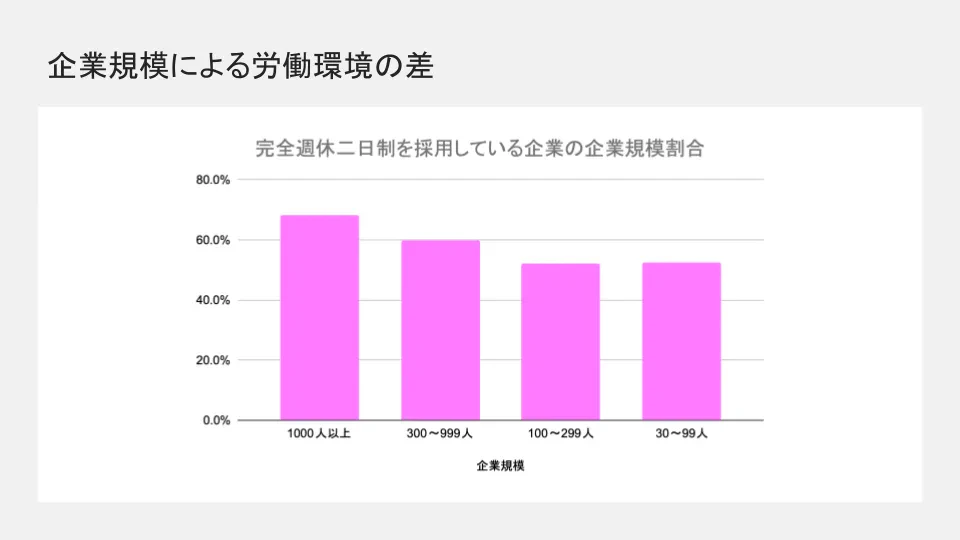

年間休日120日という日数は、多くの求職者にとって「休みがしっかり確保されている」という印象を与える一つの目安です。これは、基本的に土曜日、日曜日、そして国民の祝日が休みとなる場合に概ね達成される日数だからです。例えば、1年間で土日がそれぞれ52日あるとすると合計104日。これに国民の祝日が約16日加わると、年間休日は120日となります。もちろん、祝日の配置によって多少の変動はありますが、カレンダー通りに休める企業であれば、自然とこの水準に近づきます。企業規模別に「完全週休2日制」を採用している割合を見ると、「1,000人以上」の大企業では68.1%にのぼるなど、企業規模が大きいほど休日の制度が充実している傾向が見られます。

年間休日125日、130日となっている場合は、「かなり休みが多い」という認識となる

年間休日が125日や130日と記載されている場合、それは「かなり休みが多い」企業であると言えるでしょう。年間休日120日が土日祝休みに相当すると考えると、それ以上の日数は、夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日などの企業独自の特別休暇が充実していることを意味します。例えば、年間休日125日であれば、土日祝休みに加えて約5日間の追加休暇がある計算になります。年間休日130日ともなれば、さらに多くの休暇が設定されており、従業員のワークライフバランスを重視している企業である可能性が高いです。こうした企業は、従業員の満足度向上やリフレッシュを促し、長期的な勤続にも繋がりやすい環境と言えるでしょう。

年間休日は110日を下回ると「休みが少ない」という認識となる

一般的に、年間休日が110日を下回ってくると、「休みが少ない」と感じる人が多くなる傾向があります。これは、完全週休2日制(年間約104日)を基準に考えた場合、祝日がほとんど休みにならない、あるいは隔週土曜日が出勤となるようなケースに相当します。例えば、年間休日が105日の場合、週休2日であっても祝日は出勤となるか、それに近い勤務体系である可能性が高いです。年間休日が100日を切るような場合は、週休1日制に近い状態か、それに加えて長期休暇もほとんどないという状況も考えられます。もちろん、仕事内容や個人の価値観によって休日の重要度は異なりますが、ワークライフバランスを重視する人にとっては、年間休日110日が一つのボーダーラインとなるでしょう。

年間休日が120日の仕事を目指すためにみるべきポイント8選

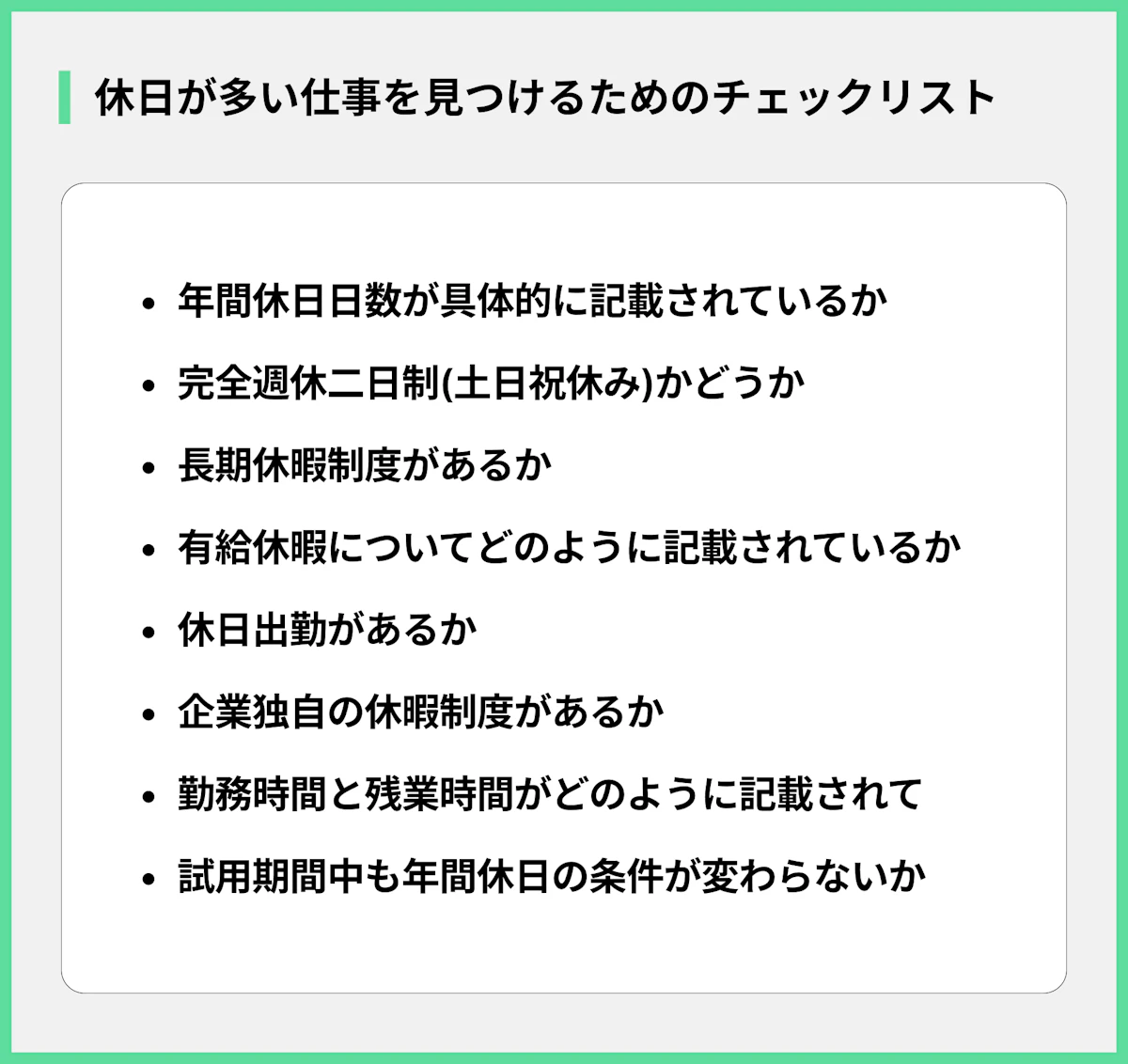

1.年間休日日数が具体的に記載されているか

求人票で年間休日を確認する際、まず最も重要なのは「年間休日◯日」といった具体的な日数が明記されているかという点です。単に「週休2日制」と書かれているだけでは、それが「完全週休2日制」なのか「週休2日制(月6日休みなど)」なのか判別できません。年間休日日数が具体的に記載されていれば、その企業が1年間にどれだけの休日を設けているのかを正確に把握できます。年間休日120日を目指すのであれば、この数字が記載されていることが最低条件となります。もし記載がない場合は、面接などで必ず確認するようにしましょう。休日日数は働きがいやプライベートの充実に直結するため、曖昧なまま入社を決めるのは避けるべきです。

2.完全週休二日制(土日祝日休み)かどうか

年間休日120日を目指す上で、「完全週休二日制」かつ「祝日休み」であるかどうかは非常に重要なポイントです。完全週休二日制とは、毎週必ず2日間の休日がある制度のことを指します。これに加えて国民の祝日も休みとなれば、年間休日はおおむね120日前後になります。「週休二日制」という表記の場合は注意が必要で、これは「月に最低1回は週2日の休みがあるが、他の週は1日休みの場合もある」という意味合いです。そのため、年間休日数に大きな差が出ることがあります。求人票に「土日祝休み」と明記されていれば安心ですが、「会社カレンダーによる」などの場合は、具体的な休日パターンを確認することが肝心です。

3.長期休暇制度があるか

年間休日120日には、土日祝日の基本的な休日に加えて、夏季休暇、年末年始休暇といった長期休暇が含まれていることが多いです。これらの長期休暇が制度としてきちんと設けられているかを確認しましょう。企業によっては、これらの休暇が数日程度であったり、あるいは有給休暇を取得して各自で休むように促されたりするケースもあります。求人票に「夏季休暇」「年末年始休暇」といった記載があれば、その日数や取得実績についても確認できるとより安心です。長期休暇は、心身のリフレッシュだけでなく、旅行や帰省、自己啓発など、まとまった時間を活用する上で非常に重要になります。

4.有給休暇についてどのように記載されているか

年間休日には、法律で付与が義務付けられている年次有給休暇は含まれません。しかし、有給休暇の取得しやすさは、実質的な休日の多さに大きく影響します。求人票で有給休暇について確認すべきポイントは、年間の付与日数(入社初年度、勤続年数ごとの日数)、取得率、取得奨励制度の有無などです。近年、働き方改革の一環として、年5日の有給休暇取得が企業に義務付けられましたが、それ以上に積極的に取得を推奨している企業もあります。実際に、若年正社員の定着のために、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施している事業所の割合は52.9%にのぼり、年々その意識は高まっています。有給休暇が取りやすい環境であれば、年間休日と合わせてより多くの休息を得ることが可能です。

参照:「若年正社員の定着のために、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施している事業所が大幅に増加/独立行政法人労働政策研究・研修機構」

5.休日出勤があるか

年間休日数が多くても、休日出勤が頻繁にあるようでは意味がありません。求人票に休日出勤の可能性について記載があるか、ある場合はその頻度や振替休日の取得状況などを確認することが重要です。特に、「繁忙期には休日出勤の可能性あり」といった記載がある場合は、具体的な状況を面接などで質問してみましょう。休日出勤が常態化している企業では、年間休日数が多くても実質的な休みは少なくなってしまいます。また、休日出勤した場合の手当や代休制度が整っているかも確認すべきポイントです。振替休日がきちんと取得できる環境でなければ、心身ともに疲弊してしまう可能性があります。

6.企業独自の休暇制度があるか

年間休日をより充実させる要素として、企業独自の休暇制度の有無も確認しておきたいポイントです。例えば、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇、ボランティア休暇、慶弔休暇(法定以上に手厚い場合)など、企業によって様々なユニークな休暇制度が設けられていることがあります。これらの休暇は、法定外休日として年間休日に加算される場合もあれば、別途取得できる特別休暇として扱われる場合もあります。企業独自の休暇制度が充実している企業は、従業員の働きやすさや満足度向上に力を入れている傾向があると言えるでしょう。求人票の福利厚生欄などを注意深く確認し、魅力的な制度があれば詳細を調べてみましょう。

7.勤務時間と残業時間がどのように記載されているか

年間休日数が多くても、日々の勤務時間が長かったり、残業が常態化していたりすると、実質的な休息時間は少なくなってしまいます。そのため、求人票で勤務時間(始業・終業時刻、休憩時間)や平均的な残業時間についてもしっかりと確認することが大切です。「固定残業代制度」を採用している場合は、みなし残業時間が何時間分含まれているのか、それを超えた場合の残業代は別途支給されるのかなども重要なチェックポイントです。年間休日と合わせて、1日の労働時間や残業時間を考慮することで、トータルのワークライフバランスを判断することができます。

8.試用期間中も年間休日の条件が変わらないか

最後に、試用期間中の労働条件についても確認が必要です。企業によっては、試用期間中は年間休日の日数が異なったり、一部の休暇制度が適用されなかったりする場合があります。例えば、本採用後は完全週休2日制でも、試用期間中は隔週土曜出勤となるケースなどが考えられます。求人票に試用期間に関する記載がある場合は、給与だけでなく休日や福利厚生の条件が本採用時と変わらないか、変わる場合はどのように変わるのかを必ず確認しましょう。入社後のミスマッチを防ぐためにも、試用期間中の条件は事前にしっかりと把握しておくことが重要です。

年間休日が120日以下の会社に就職するのはヤバい?

一概に「やばい」とは言えない

年間休日が120日以下の会社だからといって、一概に「やばい」と決めつけることはできません。確かに、年間休日120日は一つの目安であり、これを下回ると休みが少ないと感じる人もいるでしょう。しかし、休日日数以外の要素、例えば給与水準が高い、福利厚生が充実している、仕事内容に非常にやりがいがある、キャリアアップの機会が豊富であるなど、他の魅力がある場合も考えられます。また、業界や職種によっては、年間休日が120日に満たないことが一般的であるケースもあります。大切なのは、自分自身が仕事に何を求めるのか、どのような働き方をしたいのかを明確にし、その上で企業の労働条件を総合的に判断することです。

求人票の年間休日日数だけで会社の実態がわからない理由

職種によって忙しさが変わるから

求人票に記載されている年間休日日数が同じでも、職種によって実際の忙しさは大きく異なることがあります。例えば、同じ企業内でも、営業職と事務職では業務の繁閑の波や休日出勤の頻度が違う場合があります。営業職であれば、顧客対応やイベントなどで土日に出勤するケースも考えられますし、事務職であっても月末月初や決算期などは業務が集中し、残業が増えたり休みが取りづらくなったりすることもあるでしょう。そのため、求人票の年間休日日数だけでなく、応募する職種の具体的な業務内容や繁忙期、休日出勤の有無などを可能な範囲で確認することが、入社後のミスマッチを防ぐために重要です。

仕事のレベルによって忙しさが変わるから

仕事のレベル、つまり役職や任される業務範囲によっても、忙しさや実質的な休日の取りやすさは変わってきます。一般的に、責任のあるポジションに就くほど、対応すべき業務が増えたり、緊急時の対応が求められたりする可能性が高まります。例えば、管理職になれば部下のマネジメントやトラブル対応などで、定時退社が難しくなったり、休日でも連絡が入ったりすることもあるかもしれません。一方で、メンバークラスであれば、比較的自分の業務範囲に集中でき、休日も確保しやすい傾向があります。求人票だけでは判断しにくい部分ですが、キャリアパスや昇進後の働き方についても意識しておくと良いでしょう。

会社の業績によって忙しさが変わるから

会社の業績や経営状況も、従業員の忙しさや休日の取得状況に影響を与える要因の一つです。業績が好調で事業が拡大している時期には、人手が足りずに一人当たりの業務量が増え、残業時間が増加したり、休日出勤が必要になったりすることがあります。逆に、業績が安定していたり、あるいは厳しい状況であったりする場合には、業務量が減って比較的落ち着いて働けるケースも考えられます。また、業界全体の動向や景気によっても、企業の置かれる状況は変動します。入社前に企業のIR情報や業界ニュースなどをチェックし、企業の安定性や将来性についてもある程度把握しておくことが望ましいでしょう。

求人票に書いてある休日日数が全くの嘘ということはあり得るの?

どうしても実態を反映しきれないことはあるので、事実と異なることもある

求人票に記載されている年間休日日数が、全くの嘘であるというケースは悪質であり稀ですが、実態と完全に一致しない可能性は残念ながら否定できません。例えば、制度上は年間休日120日と定められていても、慢性的な人手不足や業務過多により、実際には休日出勤が常態化していたり、有給休暇がほとんど取得できなかったりする場合があります。また、繁忙期のみ一時的に休日が少なくなることを前提として多めの年間休日を記載しているケースも考えられます。転職活動においては、求人票の情報はあくまで参考の一つとし、面接での質問や企業の口コミサイト、可能であればOB/OG訪問などを通じて、実態を多角的に把握する努力が求められます。

休みを安定して確保するためには具体的にどうすればいい?

管理職ではなくメンバーとして働く

休みを安定して確保するための一つの方法として、メンバークラスのポジションを選ぶことが考えられます。管理職は部下の育成やチームの目標達成、突発的な問題への対応など、責任範囲が広く、業務時間も不規則になりがちです。休日であっても緊急の連絡が入ることもあり、完全に仕事から離れられないケースも少なくありません。一方、メンバークラスであれば、基本的には自身の担当業務に集中でき、業務のコントロールもしやすいため、定時で退社したり、計画的に休暇を取得したりしやすい傾向があります。もちろん、企業文化や職種にもよりますが、ワークライフバランスを重視するならば、キャリアパスとして専門性を高める道も検討してみると良いでしょう。

業務量が安定している職種を選ぶ

年間休日を確実に取得するためには、業務量が比較的安定している職種を選ぶことも有効な手段です。例えば、企業の経理や人事、総務といったバックオフィス系の職種は、繁忙期はあるものの、年間を通じて業務のスケジュールがある程度決まっているため、突発的な業務が発生しにくい傾向があります。また、ルーティン業務が中心となる仕事も、業務量の予測がつきやすく、休みを取りやすいと言えるでしょう。逆に、プロジェクト単位で動く仕事や、納期が厳しい仕事、顧客の都合に左右されやすい仕事などは、時期によって業務量が大きく変動し、休日出勤や残業が増える可能性があります。自分の適性やキャリアプランと照らし合わせながら、業務の繁閑の波が少ない職種を検討してみましょう。

土日祝日が休みになる仕事を選ぶ

最もシンプルかつ効果的な方法は、カレンダー通りに土日祝日が休みとなる仕事を選ぶことです。多くの企業では、土日祝日を公休と定めており、これだけで年間約120日の休日が確保できます。求人票で「完全週休2日制(土日)」「祝日休み」といった記載があるかを確認しましょう。ただし、サービス業や小売業、医療・福祉業界など、土日祝日が必ずしも休みとならない職種もあります。その場合は、シフト制で平日休みが中心となるか、あるいは月に数回の土日休みが取得できるかなどを確認する必要があります。自分のライフスタイルに合わせて、週末に休みを取りたいのか、平日に休みを取りたいのかを考え、それに合った働き方ができる企業を選ぶことが大切です。

正社員として働きつつ年間休日120日が安定して取得できる確率が高い業界

メーカー

メーカー(製造業)は、年間休日120日以上を確保しやすい業界の一つと言えます。特に大手メーカーや部品メーカーなどでは、工場の一斉稼働停止を伴う夏季休暇や年末年始休暇が比較的長く設定される傾向があります。また、労働組合が強い企業も多く、労働時間管理や休日取得に関する制度が整っている場合が多いです。カレンダー通りに土日祝日が休みとなる企業も多く、計画的に生産活動を行っているため、突発的な休日出勤も比較的少ない傾向にあります。ただし、生産ラインの状況や納期によっては、一部シフト勤務や休日出勤が発生する可能性もあるため、応募先の企業の具体的な労働条件を確認することは重要です。

情報通信業界

情報通信業界、特にIT関連企業の中には、年間休日120日以上を比較的確保しやすい企業が多く存在します。この業界は、新しい働き方や福利厚生制度を積極的に導入する傾向があり、フレックスタイム制やリモートワークと合わせて、柔軟な休日取得を推奨している企業も見られます。プロジェクトの納期前などは一時的に業務が集中することもありますが、土日祝日は基本的に休みとし、夏季休暇や年末年始休暇も設定されていることが多いです。ただし、企業規模や開発フェーズ、担当業務によっては多忙な時期もあるため、企業ごとの文化やプロジェクトの進め方などを確認することが推奨されます。

金融業界

金融業界(銀行、証券、保険など)も、年間休日120日を確保しやすい業界の一つです。金融機関の多くは、基本的にカレンダー通りに土日祝日が休みとなります。また、年末年始も金融市場が閉まるため、それに合わせて休日となることが一般的です。企業によっては、連続休暇制度やリフレッシュ休暇制度などを設けており、比較的長期の休みも取得しやすい環境が整っている場合があります。ただし、顧客対応やノルマ、資格取得のための勉強など、業務時間外での努力が求められる側面もあります。また、システム部門や一部の専門職では、シフト勤務や休日出勤が発生する可能性も考慮しておく必要があります。

医薬品医療機器業界

医薬品・医療機器業界も、年間休日120日以上を比較的安定して取得しやすい業界と言えるでしょう。特に研究開発職や管理部門などでは、土日祝日を基本としたカレンダー通りの休日設定が多く見られます。また、大手企業を中心に、夏季休暇や年末年始休暇などの長期休暇制度も充実している傾向があります。ただし、営業職(MRなど)の場合は、医療機関の都合に合わせて平日の夜や土日に説明会や勉強会が入ることもあり、振替休日などで対応することが一般的です。業界全体としてコンプライアンス意識が高く、労働時間管理もしっかり行われている企業が多いのが特徴です。

正社員として働きつつ年間休日120日を安定して取得できる確率が高い職種

事務・バックオフィス系職種

事務職や経理、人事、総務といったバックオフィス系の職種は、年間休日120日を安定して取得しやすい代表的な職種です。これらの職種は、基本的にカレンダー通りの勤務体系(土日祝休み)であることが多く、企業の営業活動を支える定型的な業務が中心となるため、突発的な休日出勤も比較的少ない傾向にあります。月末月初や決算期など、特定の時期に業務が集中することはありますが、年間を通してみれば休日を計画的に取得しやすい環境と言えるでしょう。ワークライフバランスを重視し、プライベートの時間を確保したいと考える人にとっては魅力的な選択肢の一つです。

社内SE

社内SE(システムエンジニア)は、自社内の情報システム部門に所属し、社内システムの開発・運用・保守などを担当する職種です。顧客企業のシステム開発を担当するSEとは異なり、自社の業務時間に合わせて働くことが多いため、比較的カレンダー通りの休日を取得しやすい傾向にあります。土日祝日は基本的に休みで、大規模なシステムメンテナンスなどを除けば休日出勤も少ないことが多いです。ただし、システムトラブルが発生した際には緊急対応が求められることもあります。働き方改革を推進する企業では、社内SEの労働環境改善にも積極的に取り組んでいるケースが見られます。

研究開発職

メーカーや製薬会社、IT企業などに所属する研究開発職も、年間休日120日を確保しやすい職種の一つです。研究開発業務は、長期的な視点で計画的に進められることが多く、実験やデータ分析などのスケジュールも比較的調整しやすいため、土日祝日は基本的に休みとなる企業が多いです。また、専門性の高い職種であるため、裁量労働制やフレックスタイム制を導入している企業もあり、柔軟な働き方ができる場合もあります。ただし、プロジェクトの進捗状況や学会発表の準備などで一時的に業務が立て込むこともあり得ます。

企画職 (一部)

商品企画やサービス企画、経営企画などの企画職も、企業や担当業務によっては年間休日120日を安定して取得できる可能性があります。企画業務は、市場調査や分析、アイデア創出、資料作成などが中心となり、比較的自身の裁量で仕事を進めやすい側面があります。そのため、土日祝日は休みで、残業もコントロールしやすい場合があります。ただし、新しいプロジェクトの立ち上げ時期や重要なプレゼンテーション前などは、業務が集中しやすく、休日出勤や残業が発生することも考えられます。企業の規模や文化、チーム体制によって働き方が大きく異なるため、事前の情報収集が重要です。

マーケティング職 (一部)

マーケティング職も、担当する業務内容や業界によっては、年間休日120日を確保しながら働くことが可能です。特に、デジタルマーケティングやコンテンツマーケティングなど、オンラインを中心とした業務であれば、比較的場所や時間に縛られずに仕事を進められる場合があります。土日祝日を基本の休みとしつつ、イベント開催時などを除けば休日出勤も少ない傾向にあります。ただし、キャンペーンの実施時期や新商品発売前などは業務が多忙になることもあります。企業の方針としてワークライフバランスを重視しているかどうかも、働きやすさに影響するポイントです。

公務員

公務員は、年間休日120日以上が基本的に確保されている代表的な職業です。地方公務員、国家公務員ともに、土曜日、日曜日、祝日は原則として休日となります。加えて、夏季休暇や年末年始休暇も制度として定められており、計画的に休暇を取得しやすい環境です。部署や時期によっては繁忙期があり残業が発生することもありますが、民間企業と比較すると休日数は安定していると言えるでしょう。ただし、警察官や消防士、一部の窓口業務など、職種によってはシフト制勤務や土日祝日の出勤が必要となる場合もあります。

団体職員

団体職員とは、協同組合、労働組合、業界団体、社団法人、財団法人などで働く職員のことです。これらの団体も、多くの場合、土日祝日を休日とし、年間休日120日以上を確保しているところが少なくありません。業務内容や団体の規模によって労働条件は異なりますが、比較的安定した働き方ができる傾向にあります。公務員と同様に、社会貢献性の高い仕事に関心がある人にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。ただし、イベントの運営などに関わる場合は、一時的に土日出勤が発生し、振替休日で対応することもあります。

現職では、休みが少ないけど、もっと休みを多くしたい!

転職で働き方を変えるのがおすすめ

現在の職場で休みが少ないと感じ、もっと多くの休日を確保したいと考えているなら、転職は有効な選択肢の一つです。同じ職種や業界でも、企業によって年間休日日数や働き方の文化は大きく異なります。実際に、厚生労働省の調査によれば、転職を希望する若年正社員の理由として「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」が50.0%と高い割合を占めており、多くの人がより良い労働条件を求めて行動を起こしています。求人情報を比較検討し、年間休日120日以上を明記している企業や、ワークライフバランスを重視する社風の企業を選ぶことで、働き方を大きく改善できる可能性があります。転職活動を通じて、自身の希望する働き方を実現できる企業を見つけましょう。

参照:「若年正社員の定着のために、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」を実施している事業所が大幅に増加/独立行政法人労働政策研究・研修機構」

未経験に特化した転職サービスを使えば働き方を大きく改善できる可能性が高い!

現在の日本は人手不足が深刻なので未経験からでも多くの職種が選択肢に入る

現在の日本では、多くの産業で人手不足が深刻な課題となっています。実際に、社員が「不足」と感じている企業の割合は51.7%にのぼり、依然として5割を上回っています。このような状況は、求職者にとっては追い風となり得ます。特に、未経験者を採用して自社で育成しようという動きが活発化しており、これまで経験者採用が中心だった職種や業界でも、未経験者に門戸が開かれるケースが増えています。そのため、現在の仕事で休日が少ないと感じている人が、未経験の分野であっても年間休日が多い仕事に転職できる可能性は十分にあります。大切なのは、自身のポテンシャルや学習意欲を企業にしっかりとアピールすることです。

参照:「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)/株式会社 帝国データバンク」

未経験特化型の転職サービスではZキャリアがおすすめ

未経験から新しい職種や業界に挑戦し、働き方の改善を目指すなら、未経験者向けの転職支援に特化したサービスを利用するのが効果的です。Zキャリアのようなサービスは、未経験者歓迎の求人を豊富に扱っているだけでなく、キャリア相談を通じて個々の適性や希望に合った求人を紹介してくれます。また、書類選考や面接対策など、転職活動全般にわたるサポートも充実しているため、転職活動に対して特に何の対策も行っていないという人が66.1%と過半数を占める現状において、心強い味方となるでしょう。未経験からの転職は不安も多いかもしれませんが、専門のサポートを活用することで、よりスムーズに、そして確実に理想の働き方に近づくことができるはずです。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)