第二新卒の就活が厳しいと言われる理由

新卒採用に比べて求人の絶対数が少ない

第二新卒の就活が厳しいと感じる大きな理由の一つは、新卒採用と比較して求人の絶対数が少ない点にあります。新卒採用は、多くの企業が将来の幹部候補を育てるため、毎年定期的にまとまった人数を一括で採用するポテンシャル採用です。

一方、第二新卒の採用は、急な欠員補充や、特定のスキルを持つ若手人材の確保を目的とした「通年採用」が中心となります。

そのため、募集されるポジションが限られており、自分の希望する業界や職種の求人が常にあるとは限りません。特に専門職や人気企業では、募集枠がごくわずかであるため、必然的に競争率が高くなり、厳しい戦いを強いられることになります。

経験豊富な転職希望者が選考のライバルになる

第二新卒が応募する中途採用の求人には、同じく転職を希望する経験豊富な社会人も応募してきます。企業側から見れば、同じポジションに応募があった場合、数年間の実務経験を持ち、即戦力として活躍できるスキルや実績を持つ人材の方が魅力的に映るのは自然なことです。第二新卒は社会人経験が1〜3年未満と浅いため、具体的な業務実績や専門スキルで彼らと競うのは困難です。

そのため、選考の場では、経験者と比較されてしまい、スキル不足と判断されてしまうケースが少なくありません。ポテンシャルや若さをアピールするだけでは、経験という明確な強みを持つライバルに打ち勝つのは難しく、厳しい状況に立たされがちです。

企業側が早期離職を強く懸念している

企業が第二新卒の採用に慎重になる最も大きな理由の一つが、早期離職への懸念です。一度、短期間で会社を辞めているという事実は、「採用してもまたすぐに辞めてしまうのではないか」という疑念を採用担当者に抱かせます。企業にとって、採用活動には多大なコストと時間がかかっています。

そのため、長く会社に貢献してくれる人材を求めており、定着率を非常に重視します。退職理由を明確かつ前向きに説明し、次の職場で長期的に働く意欲があることを示せなければ、この懸念を払拭することはできず、選考で不利になってしまうのです。そもそも第二新卒とは何か、より詳しい転職理由の例文については、第二新卒転職とは?新卒からの転職理由例文も15のケースに分けて紹介しますで詳しく解説しています。

即戦力としてはスキル不足だが、新卒ほどのポテンシャルも感じにくい

第二新卒は、社会人経験があるため「ビジネスマナーはできて当たり前」と見なされる一方で、実務経験が浅いために即戦力としてのスキルは不足しているという、中途半端な立場に置かれがちです。

企業からすると、育成コストをかけるのであれば、まだ特定の企業文化に染まっていない新卒の方が扱いやすいと感じる場合があります。逆に、即戦力を求めるのであれば、数年の経験を積んだ社会人を採用します。

そのため、第二新卒は「スキルは物足りないが、新卒のような真っさらなポテンシャルもない」と判断され、採用の決め手に欠ける存在として見られてしまうことがあるのです。このジレンマが、就活の厳しさにつながっています。

納得感のある退職理由を説明するハードルが高い

第二新卒の面接で必ず問われるのが「なぜ前の会社を辞めたのか」という質問です。この質問に対して、採用担当者が納得できる理由を説明するのは、非常にハードルが高いと言えます。

単に「仕事が合わなかった」「残業が多かった」といったネガティブな理由を述べるだけでは、不満を他人のせいにする、あるいは困難から逃げ出す人材という印象を与えかねません。

前職での経験から何を学び、それが次のキャリアにどう繋がるのか、そしてなぜこの会社でなければならないのかを、ポジティブな言葉で論理的に説明する必要があります。この自己分析と言語化のプロセスがうまくいかないと、面接を突破することは難しくなります。

アピールできるほどの実績や専門スキルがまだ身についていない

社会人経験が1〜3年程度では、具体的な数字で示せるような大きな実績や、専門的なスキルを身につけているケースは稀です。営業職であれば売上目標の達成率、技術職であれば開発した製品や習得した技術など、明確なアピールポイントを持つ経験豊富な転職者と比較されると、どうしても見劣りしてしまいます。

そのため、第二新卒は実績そのものではなく、仕事に取り組む姿勢や、短い期間で何を学び、どのように成長したかといった「プロセス」をアピールする必要があります。しかし、このプロセスを効果的に伝え、将来の活躍を期待させることは簡単ではなく、アピール力不足が就活の厳しさの一因となっています。

一度社会に出たからこそ、自己分析やキャリアプランの設計が難しい

新卒の就職活動では、社会経験がないからこその理想や憧れを元に企業を選んでいたかもしれません。しかし、一度社会に出て現実を知った第二新卒は、より慎重に自己分析やキャリアプランの設計を行う必要があります。

「自分は本当に何がしたいのか」「どんな働き方が合っているのか」を、理想と現実のギャップを踏まえて深く掘り下げなければなりません。この過程で、自分の強みや弱み、価値観が分からなくなってしまったり、将来のキャリアパスが描けずに悩んでしまったりすることが少なくありません。

新卒時よりも複雑な自己分析が求められる点が、第二新卒の就活を難しくさせる要因の一つです。

新卒時と違い、孤独な活動になりがちで情報収集が難しい

新卒の就職活動では、大学のキャリアセンターからのサポートや、友人同士での情報交換が活発に行われます。しかし、第二新卒の転職活動は、基本的に一人で進めなければなりません。

働きながら活動する場合は時間も限られており、同じ境遇の仲間を見つけるのも困難です。求人情報の収集から、応募書類の作成、面接対策まで全てを一人で行う必要があり、客観的なフィードバックを得る機会も少ないため、視野が狭くなったり、モチベーションの維持が難しくなったりしがちです。

基本的なビジネスマナーが「できて当然」と見られ、評価基準が厳しい

第二新卒は、短いながらも社会人経験があるため、採用担当者は「基本的なビジネスマナーは身についている」ことを前提として選考に臨みます。言葉遣いや身だしなみ、時間厳守といった基本的なことはもちろん、メールの書き方や電話応対なども、できて当然と判断されます。

新卒であれば許されたかもしれない小さなミスも、第二新卒の場合は「社会人としての基礎がなっていない」と厳しい評価につながる可能性があります。この「できて当然」というハードルが、知らず知らずのうちにプレッシャーとなり、面接などで本来の力を発揮できない原因になることも少なくありません。

「第二新卒は人生終了」と聞いたこともあるけど本当?

確かに複数社を繰り返し短期離職している場合は選考に不利な職歴となっていく

「第二新卒は人生終了」というのは極端な表現ですが、楽観視できない側面も存在します。特に、1年未満の短期離職を複数回繰り返している場合、その職歴は選考において明確に不利に働く可能性が高いです。

採用担当者は、履歴書に並んだ短い在籍期間を見て、「忍耐力がない」「人間関係をうまく構築できない」「キャリアプランが不明確」といったネガティブな印象を抱きがちです。

書類選考の段階で落とされてしまう確率も高くなり、面接に進めたとしても、離職理由について相当な説得力を持って説明できなければ、内定を得るのは極めて困難になります。こうした状況が「人生終了」という悲観的な言葉につながるのかもしれません。「第二新卒はやめとけ」と言われるその他の理由や具体的な対処法については、「第二新卒はやめとけ」と言われる理由と対処法を解説しますで詳しく解説しています。

しかし、第二新卒であれば、まだまだ挽回可能

短期離職が不利になる可能性がある一方で、「第二新卒だから人生終了」と考えるのは早計です。実際には、多くの企業が若手人材の採用に意欲的であり、第二新卒には大きなチャンスが広がっています。

実際に人手が不足していると感じる企業は2020年代において一貫して60%を超えており、若くて柔軟性のある人材への需要は高いです。新卒とは異なり、基本的なビジネスマナーや社会人としての基礎体力が身についている点は大きなアドバンテージです。

また、20代という若さは、新しい環境への適応力や今後の成長ポテンシャルを期待させます。一度社会に出た経験から、より現実的な視点で自分に合った仕事を見つけられる可能性も高いでしょう。適切な準備と戦略さえあれば、第二新卒の経験は十分に挽回可能なのです。

参照:「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査/日本商工会議所」

第二新卒の就活を成功させるポイント〜【準備・自己分析編】〜

なぜ辞めたのかを「会社のせい」で終わらせず、「自分はどうありたかったのか」「何が合わなかったのか」まで深掘りする

退職理由を考える際、「残業が多かった」「人間関係が悪かった」など、環境や他者のせいにするだけでは不十分です。それでは、転職しても同じ問題に直面する可能性があると見なされてしまいます。

重要なのは、その環境の中で「自分自身がどうありたかったのか」「自分の価値観や強みと、何が具体的に合わなかったのか」を深く掘り下げることです。

例えば、「残業が多い」という事実から、「自分はプライベートの時間も大切にし、自己学習を通じて長期的に成長したいと考えている」という価値観を導き出すことができます。

このように自己分析を深めることで、退職が単なる逃げではなく、自身のキャリアを前向きに考えるための主体的な選択であったと説得力を持って語れるようになります。

短い社会人経験の中でも、工夫したこと、成果が出たこと、失敗から学んだことを具体的に書き出し、自身の強みや課題を客観的に把握する

第二新卒は職務経験が短いため、華々しい実績をアピールするのは難しいかもしれません。しかし、重要なのは成果の大小ではなく、そのプロセスです。短い期間であっても、任された業務に対して「どのように工夫したか」、その結果「どんな小さな成果が出たか」、あるいは「失敗から何を学んだか」を具体的に書き出してみましょう。

例えば、「非効率なデータ入力作業をExcelのマクロを使って自動化し、作業時間を月5時間削減した」「顧客への説明がうまくいかず失注したが、原因を分析し、次の提案では図を用いた資料を作成して成約に繋げた」など、具体的なエピソードを掘り起こすことで、あなた自身の課題解決能力や学習意欲、強みや課題が客観的に見えてきます。

「次はどうなりたいか」「3年後、5年後にどんなスキルを身につけていたいか」という短期〜中期的なキャリアの方向性を描く

退職理由や自己分析ができたら、次はその先の未来に目を向けることが重要です。「次の職場ではどうなりたいのか」「3年後、5年後にはどんな専門性やスキルを身につけていたいのか」という、短期から中期的なキャリアの方向性を具体的に描きましょう。これは、単なる願望ではなく、自己分析で見えてきた自身の強みや価値観、そして前職での経験(たとえ失敗経験であっても)に基づいている必要があります。

例えば、「前職で顧客とのコミュニケーションにやりがいを感じた経験から、次はより顧客に寄り添った提案ができる営業スキルを身につけ、3年後にはチームを任される存在になりたい」といった具体的なビジョンを語ることで、採用担当者に入社後の活躍イメージを抱かせ、計画性と高い意欲を示すことができます。

「残業が多かった」などのネガティブな事実も、「メリハリをつけて働き、自己成長の時間を確保したかった」のように、前向きな動機や将来への意欲に繋げて説明できるように準備する

面接で退職理由を伝える際は、ネガティブな事実をポジティブな表現に転換する「リフレーミング」という手法が非常に有効です。

例えば、「残業が多くて辞めました」と正直に言うだけでは、忍耐力がないという印象を与えかねません。これを、「前職では多くの業務に携わる機会をいただきましたが、より効率的に成果を出し、空いた時間で専門知識を深めるなど自己成長の時間を確保したいと考えるようになりました」と言い換えることで、向上心や計画性があるという前向きな印象に変わります。

同様に、「給料が低かった」は「成果が正当に評価される環境で、より高いモチベーションを持って貢献したい」のように、将来への意欲や貢献意欲に繋げて説明する準備をしておきましょう。

ポータブルスキルを具体的なエピソードを交えて語れるようにする

第二新卒の採用では、特定の業務スキルよりも、業種や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」が重視される傾向にあります。ポータブルスキルとは、コミュニケーション能力、課題解決能力、論理的思考力、学習意欲といった、持ち運び可能な能力のことです。

これらのスキルを持っていることをただ主張するのではなく、前職での具体的なエピソードを交えて語ることが重要です。「前職では、複数部署が関わるプロジェクトで意見が対立した際、私が中心となって各部署の要望をヒアリングし、調整役を担うことで円滑に業務を進めました」といった具体的な経験を話すことで、あなたのコミュニケーション能力や調整力に説得力が生まれ、採用担当者に「入社後も活躍してくれそうだ」と期待させることができます。

素直さ、学習意欲の高さ、貢献意欲といった、第二新卒に期待される姿勢をアピール材料として準備する

企業が第二新卒に期待しているのは、即戦力としてのスキルだけではありません。むしろ、新しい知識やスキルを素直に吸収する「学習意欲の高さ」、組織の文化に柔軟に適応し、周囲と協力して業務を進める「素直さ」、そして会社の成長に貢献したいという「貢献意欲」といったポテンシャル面を重視しています。

面接では、自分の未熟な点を認め、それを乗り越えるために努力している姿勢を示すことが大切です。「前職では〇〇のスキルが不足していると痛感しました。そのため、現在△△という資格の勉強をしています」といった具体的な行動を伝えることで、学習意欲の高さをアピールできます。

これらの姿勢を示すことが、経験不足を補って余りある魅力となるのです。

前職の経験を踏まえ、「これだけは譲れない」という条件を2〜3つに絞る

転職活動を始める際、給与、勤務地、休日、仕事内容、企業文化など、多くの希望条件が思い浮かぶかもしれません。しかし、全ての条件を満たす完璧な企業を見つけるのは現実的ではありません。条件が多すぎると、応募できる企業の幅を狭めてしまい、チャンスを逃すことになります。

前職での経験を踏まえ、「なぜ転職したいのか」という原点に立ち返り、「これだけは絶対に譲れない」という軸となる条件を2〜3つに絞り込みましょう。例えば、「若いうちから裁量権のある仕事がしたい」「専門性が高められる環境で働きたい」など、キャリアプランに基づいた条件を明確にすることで、企業選びの軸が定まり、ミスマッチの少ない、満足度の高い転職を実現できます。

企業の公式ウェブサイトや採用ページだけでなく、社員の口コミサイト、SNS、ニュース記事などにも目を通し、多角的に企業文化や働き方の実態をリサーチする

企業研究は、公式ウェブサイトや採用ページを見るだけでは不十分です。それらは企業の「良い面」をアピールするために作られているため、実態とは異なる場合があります。より深く企業を理解するためには、多角的な情報収集が不可欠です。

実際に働いている社員や元社員の生の声が聞ける口コミサイト、企業の日常や社風が垣間見える公式SNS、第三者視点での評価がわかるニュース記事など、複数の情報源に目を通しましょう。良い情報も悪い情報も踏まえた上で、自分に合う企業文化なのか、働き方の実態はどうなのかを総合的に判断することが、入社後のミスマッチを防ぎ、転職を成功させるための重要な鍵となります。

第二新卒に強い転職エージェントを活用する

第二新卒の就活は、情報戦であり、孤独な戦いになりがちです。そこでおすすめしたいのが、第二新卒に特化した転職エージェントの活用です。転職エージェントは、一般には公開されていない非公開求人を含め、あなたの希望や適性に合った求人を紹介してくれます。

それだけでなく、キャリアのプロであるアドバイザーが、自己分析の深掘り、職務経歴書の添削、模擬面接などを通じて、あなたの転職活動を全面的にサポートしてくれます。客観的な視点からのアドバイスは、一人では気づけなかった自分の強みや課題を発見するきっかけにもなります。

無料で利用できるサービスがほとんどなので、効率的かつ戦略的に就活を進めるために、積極的に活用しましょう。

ポテンシャル採用枠を狙う

第二新卒の強みは、若さと将来の成長可能性、つまり「ポテンシャル」です。このポテンシャルを評価して採用する「ポテンシャル採用」の枠を積極的に狙うことが、就活成功への近道です。

ポテンシャル採用を行っている企業は、現時点でのスキルや経験よりも、人柄や学習意欲、自社の文化とのマッチ度を重視します。特に、IT業界や人材業界など、成長産業では未経験者を歓迎する求人が多く見られます。求人情報を見る際には、「未経験者歓迎」「第二新卒歓迎」といったキーワードに注目しましょう。

自分の経験やスキルに固執せず、少しでも興味がある業界や職種に視野を広げ、ポテンシャルを武器に挑戦することが、新たなキャリアを切り開くきっかけになります。

職務経歴書で「学び」と「再現性」を示す

第二新卒の職務経歴書では、単に業務内容を羅列するだけでは不十分です。採用担当者が知りたいのは、あなたが短い社会人経験から「何を学んだのか」、そしてその学びを「入社後にどう活かせるのか(再現性)」という点です。

例えば、単に「営業アシスタントとして資料作成を担当」と書くのではなく、「顧客の課題に合わせて提案資料をカスタマイズする中で、相手のニーズを的確に把握し、分かりやすく伝える力を養いました。この傾聴力と提案力は、貴社の〇〇という業務でも必ず活かせると考えております」のように、学びと再現性を具体的に記述しましょう。

これにより、経験の短さをカバーし、入社後の活躍を具体的にイメージさせることができます。

応募書類は一社一社カスタマイズする

面倒に感じるかもしれませんが、応募書類を使い回すのは絶対にやめましょう。採用担当者は毎日多くの応募書類に目を通しており、使い回しの志望動機はすぐに見抜かれてしまいます。「どの企業にも当てはまるような内容」では、入社意欲が低いと判断されても仕方がありません。

企業研究を徹底し、その企業の事業内容、企業理念、求める人物像を深く理解した上で、「なぜ同業他社ではなく、この会社でなければならないのか」を明確に伝える必要があります。その企業のどの部分に魅力を感じ、自分のどのスキルや経験がその企業でどのように貢献できるのかを、一社一社、熱意を込めて具体的に記述することが、書類選考を突破するための最低条件です。

逆質問の準備を徹底する

面接の終盤に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、あなたの入社意欲や企業理解度を示す絶好のアピールチャンスです。ここで「特にありません」と答えるのは、企業への関心が低いと見なされるため絶対に避けましょう。事前に企業研究を深め、ホームページや求人票を読んだだけでは分からないような、一歩踏み込んだ質問を複数準備しておくことが重要です。

例えば、「〇〇という事業に大変魅力を感じておりますが、入社までに学習しておくべき知識やスキルはありますか?」といった意欲的な質問や、「若手社員の方が活躍されている事例を具体的に教えていただけますか?」など、入社後の働き方を具体的にイメージしていることが伝わる質問をすることで、他の候補者と差をつけることができます。

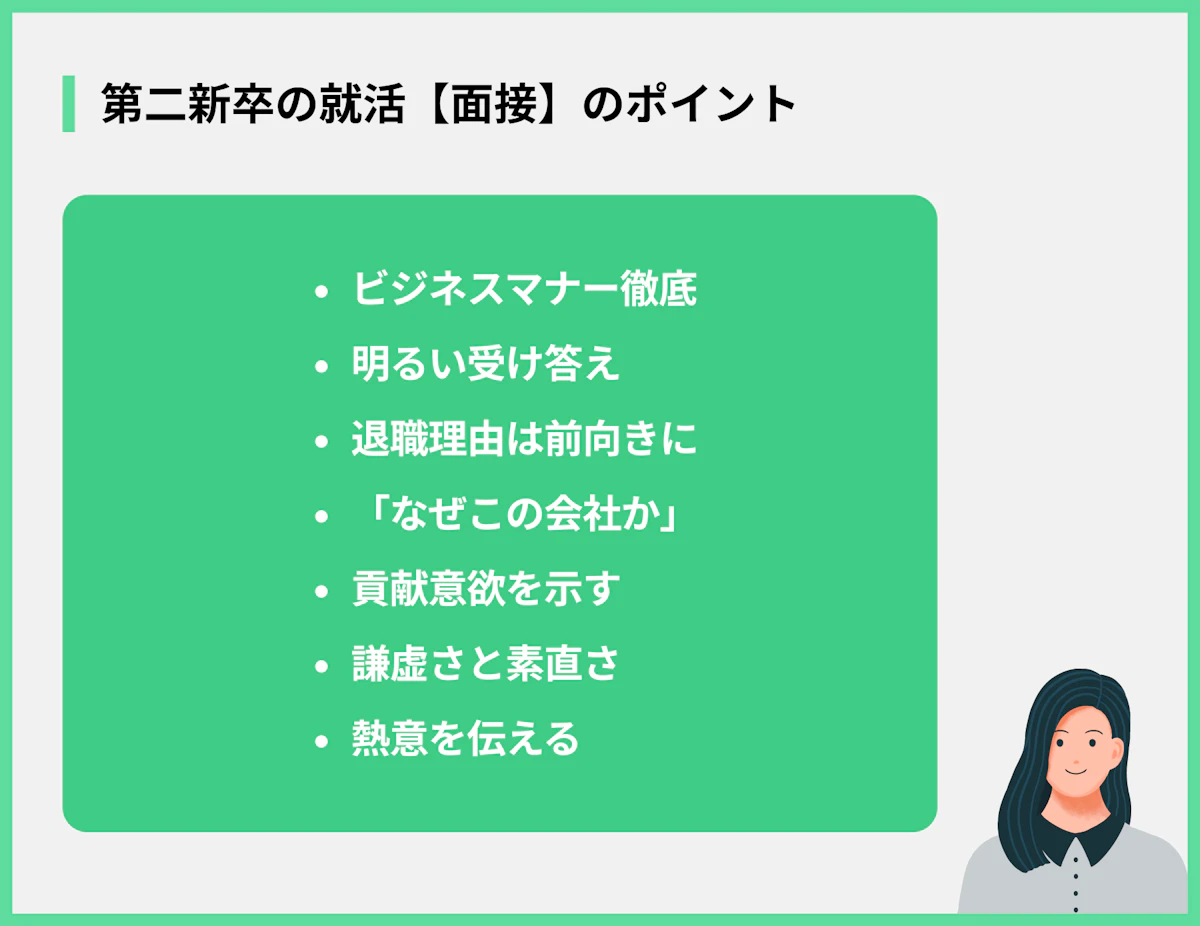

第二新卒の就活を成功させるポイント〜【面接編】〜

基本的なビジネスマナーを徹底する

第二新卒は社会人経験者として見られるため、面接では新卒以上に厳しくビジネスマナーをチェックされます。

指定された時間より5〜10分前には受付を済ませる時間厳守はもちろんのこと、受付での挨拶、待機中の姿勢、入退室時の丁寧なお辞儀や挨拶、正しい敬語の使い方など、一つ一つの所作が評価の対象です。服装も、シワや汚れのない清潔感のあるスーツを着用し、髪型や靴、鞄なども含め、ビジネスの場にふさわしい身だしなみを心がけましょう。

これらの基本的なマナーができていないと、どれだけ優れた受け答えをしても「社会人としての常識が欠けている」と判断され、一発で信頼を失ってしまう可能性があります。

ハキハキとした明るい受け答えをする

面接官は、話の内容だけでなく、あなたの表情や声のトーン、話し方といった非言語的な部分も注意深く見ています。特に第二新卒の場合、早期離職の経験から「何か問題を抱えているのではないか」「ネガティブな性格なのではないか」という先入観を持たれる可能性もゼロではありません。

そうした懸念を払拭するためにも、意識的に口角を上げて明るい表情を保ち、ハキハキとした聞き取りやすい声で話すことが非常に重要です。自信に満ちた明るい態度は、コミュニケーション能力の高さやポジティブな人柄を印象付け、面接官に「この人と一緒に働きたい」と思わせる力があります。

自信がない質問でも、下を向かずに堂々と話すことを心がけましょう。

退職理由を正直かつ前向きに説明する

面接において、退職理由を偽ったりごまかしたりするのは絶対にやめましょう。経験豊富な面接官は、話の矛盾や不自然な点をすぐに見抜きます。嘘が発覚すれば、信頼できない人物として不採用になる可能性が非常に高いです。退職理由は、正直に話すことが基本です。

ただし、単に不満を並べるのではなく、必ず前向きな転職理由に繋げることが重要です。「〇〇という点が自分には合わなかった」という事実を正直に認めた上で、「その経験を通じて△△の重要性に気づき、それが実現できる環境である貴社で貢献したい」というように、反省と学び、そして将来への意欲を示すストーリーとして語ることで、面接官を納得させることができます。

同業他社ではなく「なぜうちの会社なのか」への明確な回答をする

第二新卒の面接で、退職理由と並んで重要視されるのが「なぜうちの会社なのか」という質問です。特に同業他社も受けている場合、その企業ならではの魅力を具体的に語れなければ、「別にうちの会社でなくても良いのでは?」と思われてしまいます。

そのためには、徹底した企業研究が不可欠です。その企業の事業内容、製品やサービスの特徴、企業理念、社風、今後の事業展開などを深く理解し、それらのどの部分に共感し、自分のどのような経験やスキルを活かして貢献したいのかを、自分の言葉で明確に説明できるように準備しましょう。「貴社の〇〇という理念に共感し〜」というように、具体的なポイントを挙げて熱意を伝えることが、志望度の高さを示す鍵となります。

入社後の貢献意欲を具体的に示す

企業が採用活動を行う目的は、自社の成長に貢献してくれる人材を確保することです。そのため、面接では「自分が入社したら、どのように会社に貢献できるか」を具体的にアピールすることが不可欠です。「頑張ります」「貢献したいです」といった抽象的な言葉だけでは、熱意は伝わりません。

前職での経験や自身の強みを踏まえ、「前職で培った〇〇のスキルを活かして、まずは貴社の△△という業務で一日も早く戦力になりたいです。将来的には、◻︎◻︎という分野にも挑戦し、事業の拡大に貢献したいと考えております」のように、短期的・長期的な視点で、貢献できることや挑戦したいことを具体的に述べましょう。これにより、入社後の活躍イメージを明確に面接官に伝えることができます。

謙虚さと素直な姿勢を見せる

第二新卒は、短いながらも社会人経験があるため、変なプライドが邪魔をしてしまうことがあります。しかし、新しい職場では、たとえ年下の先輩であっても教えを乞う場面は多々あります。

面接では、これまでの経験をアピールしつつも、「まだまだ未熟者ですので、新しい環境で一から学ばせていただきたい」という謙虚で素直な態度を示すことが大切です。分からないことやできないことを正直に認め、積極的に学んでいこうとする姿勢は、成長意欲が高い人だと評価されます。

面接官からの指摘やアドバイスに対しても、真摯に耳を傾け、感謝の意を示すことで、柔軟性や協調性のある人柄をアピールすることができるでしょう。

空回りしない程度の熱意を伝える

入社したいという強い気持ち、つまり熱意を伝えることは非常に重要です。しかし、その熱意が一方的な想いの押し付けになってしまうと、「空回りしている」「周りが見えていない」とマイナスの評価につながる可能性があります。

熱意は、大声を出すことや情熱的な言葉を並べることだけで伝わるわけではありません。徹底した企業研究に基づいた的確な志望動機、具体的な貢献イメージ、そして面接官の質問の意図を正確に汲み取った上での論理的な回答、これら全てが熱意の表れです。

冷静さと情熱のバランスを保ち、相手とのコミュニケーションを意識しながら、落ち着いて自分の想いを伝えることを心がけましょう。

第二新卒が一社目の退職理由を説明するケース別の例文

仕事内容のミスマッチ(やりたいことが違った)があった場合

前職では営業事務として、見積書や請求書の作成、電話応対などを担当しておりました。日々の業務を通じて、正確かつ迅速に業務を遂行するスキルは身につきましたが、より直接的にお客様の課題解決に貢献したいという思いが次第に強くなっていきました。

特に、営業担当の社員がお客様から感謝されている姿を間近で見るうちに、自分も顧客と直接関わり、自らの提案で喜んでいただけるような仕事に挑戦したいと考えるようになりました。 もちろん、事務職としての経験も、お客様のニーズを先読みする力や、営業活動を円滑に進めるためのサポート力として、今後のキャリアに活かせると考えております。

この経験を土台に、今後は営業職として、お客様一人ひとりと真摯に向き合い、貴社の〇〇という製品を通じて課題解決に貢献していきたいです。

労働環境の問題(残業・休日など)があった場合

前職では、プロジェクトの繁忙期には連日深夜までの残業が続き、休日出勤も少なくない状況でした。もちろん、若手として多くの経験を積ませていただいたことには感謝しております。しかし、インプットの時間を十分に確保することが難しく、このままでは長期的な視点で自身のスキルアップやキャリア形成が困難であると感じ、転職を決意いたしました。

私は、仕事において高いパフォーマンスを発揮するためには、オンとオフのメリハリが重要だと考えております。業務時間中は最大限の集中力で仕事に取り組み、定時後は自己研鑽に励むことで、より質の高い仕事ができると信じております。

貴社が推進されている生産性向上の取り組みや、社員のワークライフバランスを重視する環境に大変魅力を感じております。メリハリのある働き方を実現し、貴社に貢献していきたいです。

会社の将来性への不安があった場合

前職では〇〇業界で法人営業を担当しておりましたが、業界全体の市場が縮小傾向にあり、会社の事業も既存事業の維持に注力している状況でした。

私自身は、変化の激しい時代だからこそ、新しい技術やサービスを積極的に取り入れ、社会のニーズに応えていくことに強い関心があります。 そのような中で、貴社が〇〇という分野で積極的に新規事業を展開し、業界をリードされている点に大変魅力を感じました。特に、貴社の△△というサービスは、今後の社会に不可欠なものになると確信しております。

前職で培った顧客折衝能力を活かし、成長市場である貴社のフィールドで、私自身も会社と共に成長していきたいという思いから、この度の転職を決意いたしました。

スキルアップが見込めない環境だった場合

前職では、ルート営業として既存顧客への対応をメインに担当しておりました。お客様との信頼関係を築くことにはやりがいを感じておりましたが、業務が定型化しており、3年間同じ業務を繰り返す中で、より専門的なスキルや課題解決能力を身につけて成長したいという思いが強くなりました。

特に、顧客から新たな課題をご相談いただいた際に、自社のサービスでは対応できず、悔しい思いをした経験から、より幅広いソリューションを提供できる環境で働きたいと考えるようになりました。貴社は、〇〇というワンストップサービスを提供されており、顧客のあらゆる課題に対応できる点に大変魅力を感じております。

前職で培った顧客との関係構築力を活かし、貴社の多様なサービスを学びながら、より高度な提案ができる人材へと成長していきたいです。

社風が合わないと感じた場合

前職は、トップダウンの意思決定が基本で、個人の裁量が比較的小さい環境でした。もちろん、その中で指示された業務を正確にこなす力は身につきましたし、組織の一員として動く重要性も学びました。しかし、業務を進める中で「もっとこうすれば効率化できるのに」と感じる場面も多く、若手のうちから積極的に意見を発信し、チーム全体で改善を図っていけるような環境で働きたいという気持ちが強くなりました。

貴社の「ボトムアップの文化」や、年齢に関係なく良いアイデアは積極的に採用するという社風に大変魅力を感じております。

前職での経験を通じて学んだ組織で働くことの重要性を理解した上で、チームの一員として主体的に意見を発信し、貴社の事業成長に貢献していきたいと考えております。

新卒で大手を避けてしまったけど、一度働いてみて大手に入りたいと思った!第二新卒で大手は無理?

第二新卒で大手企業への転職は決して無理ではなく、内定をもらえるチャンスがある

「第二新卒で大手は無理」と思われがちですが、決してそんなことはありません。むしろ、大手企業も多様な人材を確保するため、第二新卒の採用に積極的なケースが増えています。大手企業は新卒採用だけでは補いきれない人材の多様性や、組織の活性化を求めており、社会人としての基礎を身につけた第二新卒は魅力的な存在です。

もちろん、競争率が高いことは事実ですが、ベンチャーや中小企業での経験で培った主体性やスピード感をアピールできれば、新卒にはない強みとして評価され、内定を勝ち取るチャンスは十分にあります。

「なぜ大手なのか」を自分の言葉で語れるようにする

第二新卒で大手企業を目指す際に最も重要なのは、「なぜ大手でなければならないのか」という問いに、自分の言葉で明確に答えることです。単に「安定しているから」「福利厚生が充実しているから」といった待遇面だけの理由では、面接官に響きません。

前職での経験を踏まえ、「中小企業で幅広い業務を経験した結果、より専門性を高めたいと考えるようになった。そのためには、研修制度が充実し、大規模なプロジェクトに携われる貴社のような環境が必要だ」といったように、自身のキャリアプランと結びつけて説明する必要があります。

大手企業のリソースやプラットフォームを活かして、自分が何を成し遂げたいのかを具体的に語ることで、説得力のある志望動機となり、採用担当者の心を動かすことができるでしょう。

第二新卒の就活を成功させたいなら特化型エージェントを使うのがおすすめ

ポテンシャル採用に特化した求人が多くある

第二新卒の就活を成功させる上で、特化型エージェントの活用は非常に有効です。特に、第二新卒や未経験者に強いエージェントは、ポテンシャルを重視して採用を行う企業の求人を数多く保有しています。これらの求人は、一般的な転職サイトには掲載されていない非公開求人であることも多く、個人で探すだけでは出会えない優良企業と巡り合うチャンスが広がります。

スキルや実績に自信がない場合でも、あなたの学習意欲や人柄、将来性を評価してくれる企業を紹介してくれるため、ミスマッチの少ない転職が可能です。エージェントは企業がどのような人材を求めているかを熟知しているため、あなたの強みに合った求人を的確に提案してくれます。

面接での受け答えなどを経験豊富なキャリアアドバイザーが対策してくれる

第二新卒の就活で大きな壁となるのが、退職理由の説明や志望動機といった面接対策です。特化型エージェントに登録すると、経験豊富なキャリアアドバイザーがマンツーマンで面接対策を行ってくれます。あなたの経歴や応募する企業に合わせて、説得力のある退職理由の伝え方や、効果的な自己PRの方法などを具体的にアドバイスしてくれます。

模擬面接を通じて、話し方や表情、立ち居振る舞いといった細かな点までフィードバックをもらえるため、自信を持って本番に臨むことができます。客観的な視点からの的確なアドバイスは、一人で対策するよりもはるかに効率的で、内定率を大きく高めることに繋がります。

未経験特化型転職サービスのZキャリアに応募してみよう

もしあなたが第二新卒として新たなキャリアに挑戦したいと考えているなら、未経験特化型の転職サービスであるZキャリアへの登録をおすすめします。

Zキャリアは、学歴や職歴に自信がない方でも、未経験から正社員就職を目指せるよう、手厚いサポートを提供しています。ポテンシャルを重視する企業の求人を多数扱っており、あなたに合ったキャリアプランを一緒に考えてくれます。

一人で悩まず、まずは無料相談から、あなたの可能性を広げる第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)

.png?w=640&h=360&fit=crop&fm=jpg&q=75)