- 高卒で利用できる学校斡旋の仕組み

- 学校斡旋を利用するメリットとデメリット

- 学校斡旋に落ちる可能性と対処法

- 学校を通さずに就職活動を進める方法

- 就職活動で悩んだ時の相談先

高卒の就職で利用される学校斡旋とは?

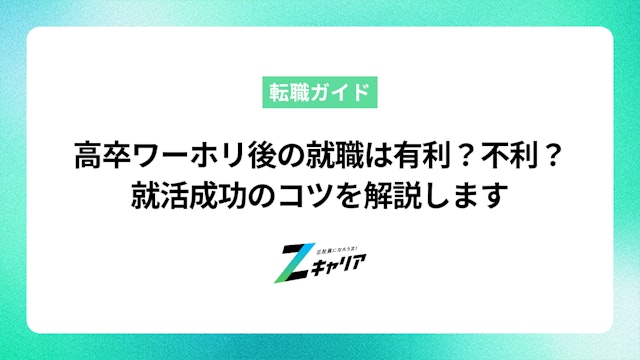

高校を卒業して就職を考える際、「学校斡旋」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。具体的にどのような制度なのか、その仕組みについて解説します。以下の3つのポイントが挙げられます。

- 学校が企業との間に入ってくれる制度

- 先生が履歴書の添削や面接練習を支援

- 基本的に一人一社しか応募できない

各項目について、詳しく見ていきましょう。

学校が企業との間に入ってくれる制度

学校斡旋は学校が「仲介役」となってくれる制度です。これは、学校と企業との間に長年の信頼関係があるからこそ成り立つ仕組みです。

企業は「〇〇高校の生徒なら真面目に働いてくれるだろう」という期待を込めて、学校に求人を出します。学校は、企業から届いた求人票の中から、生徒一人ひとりの成績や特性、希望などを考慮して「この会社が合っているんじゃないか?」と紹介してくれます。

つまり、たくさんの求人情報の中から、自分一人で会社を探し出す手間を省けるのが大きな特徴です。学校というフィルターを通して、ある程度自分に合った、そして信頼できる企業を紹介してもらえる安心感があります。

先生が履歴書の添削や面接練習を支援

学校斡旋を利用する大きなメリットの一つが、先生からの手厚いサポートを受けられる点です。普段から学校生活を見守ってくれている先生だからこそ、一人ひとりの長所や個性をよく理解しています。

例えば、履歴書を書く際には「部活動で培った協調性をアピールしよう」「文化祭の実行委員で頑張った経験は、計画性をアピールするのに使えるよ」といった具体的なアドバイスをもらえます。自分では気づかなかった強みを発見できるかもしれません。

また、面接練習も非常に心強いサポートです。入退室のマナーから、よく聞かれる質問への答え方、話し方のクセまで、細かく指導してもらえます。初めての面接は誰でも緊張するものですが、事前に先生としっかり練習しておくことで、自信を持って本番に臨むことができるでしょう。

基本的に一人一社しか応募できない

学校斡旋には、「一人一社制」という独特のルールが存在します。これは、一人の生徒が同時に複数の企業の選考を受けることを制限するものです。このルールがある背景には、内定辞退を防ぐ目的があります。

企業側は学校の推薦を信頼して選考の場を設けているため、もし複数の生徒が内定を辞退してしまうと、学校と企業の信頼関係に影響が出てしまう可能性があります。そのため、一社ずつ着実に応募・選考を進めていく形が基本となります。

このルールは、一つの企業に集中して準備ができるというメリットがある一方、選択肢が限られてしまうという側面も持っています。もし不採用だった場合は、次の企業を探して再度応募することになります。この独特のルールを理解しておくことが、学校斡旋をうまく活用する上で重要です。

高卒の就職で学校斡旋を使うメリット

学校斡旋を利用した就職活動には、多くのメリットがあります。一人で進めるよりもスムーズに、そして安心して就職先を見つけられる可能性が高まります。具体的には、以下の3つのメリットが挙げられます。

- 自分に合った求人を紹介してもらえる

- 先生から手厚いサポートを受けられる

- 一般公募より内定が出やすい傾向がある

詳しく解説していきます。

自分に合った求人を紹介してもらえる

最大のメリットは、自分に合った求人を紹介してもらえる可能性が高いことです。進路指導の先生は、これまでに多くの卒業生を社会に送り出してきた、いわば進路のプロです。日々の授業態度や部活動での様子、得意なことや苦手なことを総合的に見てくれています。

例えば、コツコツと真面目に取り組む姿勢が見られる生徒には「この会社の製造ラインは集中力が必要だから向いているかも」と勧めたり、人と話すのが好きな生徒には「地元のこのお店の販売職はどうだろう?」と提案してくれたりします。

自分一人で求人サイトを見ているだけでは、膨大な情報の中から何が自分に合うのか判断するのは難しいものです。ですが、自分をよく知る第三者である先生の視点が入ることで、思いがけない適性や、これまで考えてもみなかった優良企業に出会えるチャンスが広がります。

先生から手厚いサポートを受けられる

先生からの手厚いサポートは、就職活動を進める上で非常に心強い味方になります。初めての就職活動では、履歴書の書き方一つとっても「自己PRって何を書けばいいの?」「志望動機がうまくまとまらない」と悩むことが多くあります。

そんな時、学校斡旋ならすぐに先生に相談できます。先生は、企業の採用担当者がどこを見ているのかを理解した上で、効果的なアピール方法を一緒に考えてくれます。面接練習も同様で、本番さながらの雰囲気で何度も練習に付き合ってくれるでしょう。

さらに、就職活動は保護者の理解や協力も欠かせません。先生が間に入って保護者向けの説明会を開いたり、三者面談で進捗を共有してくれたりすることで、家族も安心して応援してくれる体制が整いやすいのも、学校斡旋ならではのメリットと言えるでしょう。

一般公募より内定が出やすい傾向がある

内定を獲得しやすい傾向にあることも、学校斡旋の大きな魅力です。これには明確な理由があります。企業側は、過去にその学校の卒業生を採用し、その働きぶりに満足しているケースが多くあります。「〇〇高校の卒業生は礼儀正しくて、仕事もすぐに覚えてくれる」といった良い実績が、後輩である次の応募者への信頼につながっているのです。

つまり、応募する時点ですでに「信頼」という下駄を履かせてもらっているような状態です。全く素性のわからない応募者よりも、学校というお墨付きがある応募者の方が、企業としても安心して採用しやすいのです。

また、「一人一社制」のルールにより、内定を出せば入社してくれる可能性が非常に高いため、企業側も採用計画を立てやすいというメリットがあります。こうした背景から、学校斡旋の選考は、一般の就職活動に比べて内定につながりやすいと言われています。

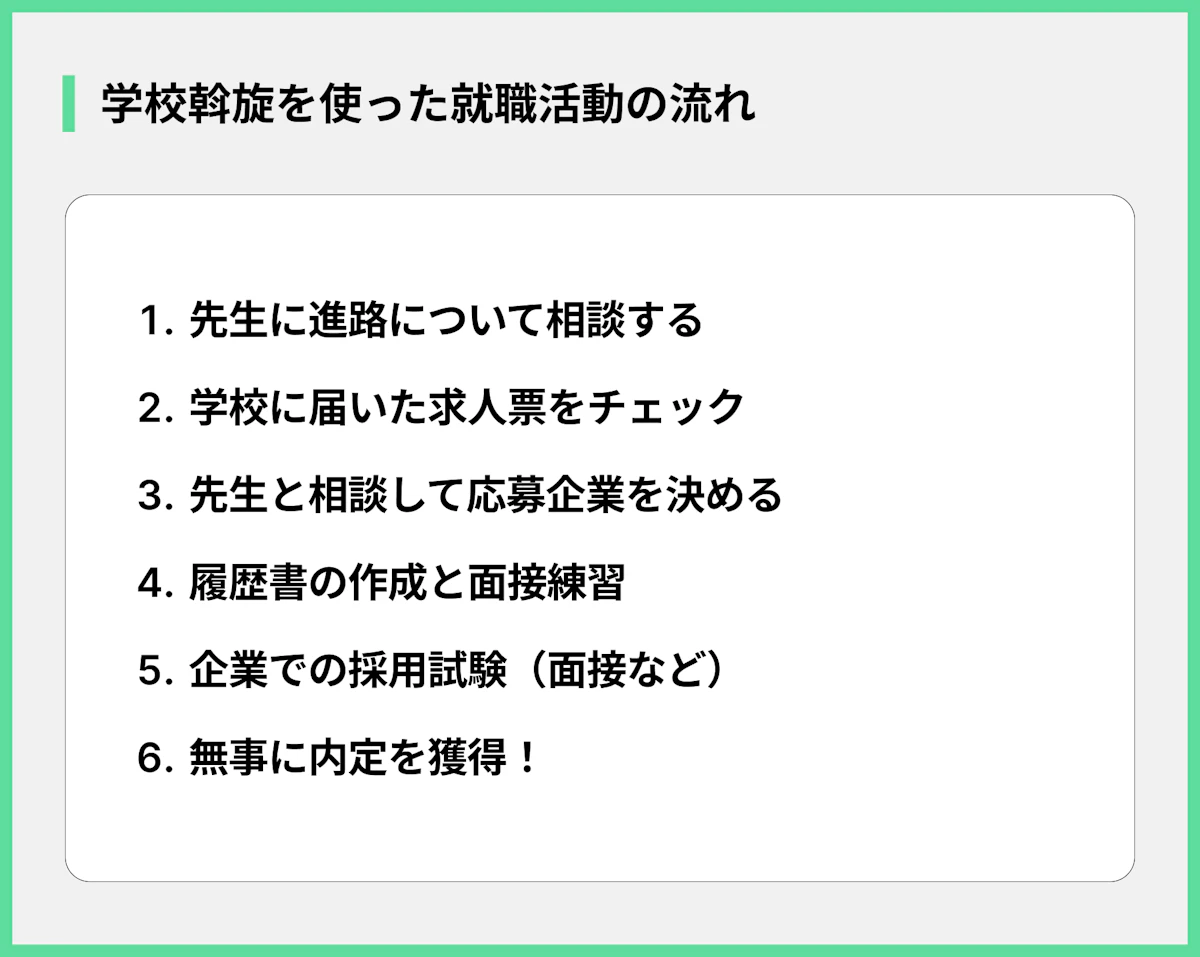

高卒の就職で学校斡旋を使うデメリット

多くのメリットがある一方で、学校斡旋にはいくつかのデメリットも存在します。これらの点を理解しないまま利用すると、「こんなはずじゃなかった」と後悔につながる可能性もあります。具体的には、以下の3つのデメリットが考えられます。

- 自由に企業を選んで応募できない

- 周りの目やプレッシャーを感じやすい

- 先生との相性が良くないと辛くなる

詳しく解説していきます。

自由に企業を選んで応募できない

最も大きなデメリットは、自由に企業を選んで応募できない点です。学校斡旋は、あくまで学校に届いた求人の中から紹介を受ける形が基本です。そのため、自分が「こんな仕事をしてみたい」「あの業界に興味がある」と思っても、その希望に合う求人が学校に来ていなければ、応募すること自体ができません。

例えば、最新のWebデザインに興味があっても、学校に届く求人が地元の製造業やサービス業ばかりだった場合、その中から選ぶしかありません。就職情報サイトで魅力的なIT企業を見つけても、「学校を通していないから」という理由で応募を止められてしまうこともあります。

自分の可能性を広げたい、世の中にあるたくさんの会社を比較検討してみたい、という気持ちが強い人にとっては、学校斡旋の枠組みが窮屈に感じられるかもしれません。

周りの目やプレッシャーを感じやすい

周りの目やプレッシャーを感じやすい環境であることもデメリットの一つです。高校での就職活動は、クラスメイトも同じ時期に一斉にスタートします。教室や廊下で「〇〇はA社から内定もらったらしいよ」「先生がB社を勧めてくれた」といった会話が日常的に聞こえてくるようになります。友人たちが次々と内定を決めていく中で、自分だけがまだ決まっていないと、焦りや孤独感を感じやすくなります。

また、先生や親からの「期待」が、知らず知らずのうちに重いプレッシャーとしてのしかかってくることも少なくありません。「先生に紹介してもらった会社だから、絶対に受からないと申し訳ない」「親をがっかりさせたくない」という気持ちが強くなりすぎて、本来の自分の力が出せなくなってしまうこともあります。こうした精神的な負担は、学校斡旋ならではの悩みと言えるでしょう。

先生との相性が良くないと辛くなる

先生との相性が合わないと辛くなる可能性がある点も見逃せません。進路指導の先生は、生徒の将来を真剣に考えてくれていますが、その考え方や価値観が、必ずしも自分と一致するとは限りません。

例えば、自分はデスクワーク中心の事務職を希望しているのに、先生は「体力があるから現場仕事の方が向いている」と全く違う職種を強く勧めてくる可能性があります。先生の意見に反論しづらく、「本当は違うのにな…」と思いながらも、流されてしまうケースもあります。

また、相談したいことがあっても、先生が忙しそうだったり、少し話しにくい雰囲気だったりすると、悩みを一人で抱え込んでしまうことにもなりかねません。就職という人生の大きな決断において、最も頼りにしたいはずの先生との間に壁を感じてしまうと、活動全体が苦しいものになってしまいます。

学校斡旋の就職でも落ちる可能性はある

「学校斡旋=合格確約」と思われがちですが、残念ながらそうではありません。学校からの推薦は強力な後押しになりますが、最終的に採用を決めるのは企業です。ここでは、不採用になる可能性とその後の心構えについて解説します。

- 必ず受かるという保証はない

- 不採用だった場合は次の行動を考える

- 落ちても焦らず視野を広げることが大事

各項目について、詳しく見ていきましょう。

必ず受かるという保証はない

最も重要なのは、学校斡旋でも不採用になるケースはあるという事実を理解しておくことです。学校からの推薦は、あくまで「選考のスタートラインに立つための切符」のようなものです。企業はその生徒が自社の社風に合っているか、仕事への意欲はあるか、将来的に成長してくれそうか、といった点を面接などを通じて厳しくチェックします。

例えば、いくら成績が優秀でも、面接で挨拶の声が小さかったり、質問に対してしどろもどろになったりすれば、「社会人としてやっていくのは難しいかもしれない」と判断されてしまうでしょう。

また、企業の求める人物像と、生徒の個性や能力が合わなかった場合も、不採用につながります。「学校が紹介してくれたから大丈夫だろう」と油断せず、一社一社の選考に真剣に向き合い、しっかりと準備することが合格への鍵となります。

不採用だった場合は次の行動を考える

もし学校斡旋で不採用の通知を受け取ったら、ショックを受けるのは当然のことです。しかし落ち込んでいる時間はありません。すぐに気持ちを切り替えて、次の行動を考えることが重要です。

まずは、先生に正直に結果を報告し、今後の対策を相談しましょう。先生はなぜ不採用だったのかを企業側から教えてもらえる場合があります。そのフィードバックを元に、「次の面接では、もっとハキハキ話すようにしよう」「自己PRの内容を見直そう」といった具体的な改善点を見つけることができます。

その後、二次募集を行っている企業を探したり、別の求人を紹介してもらったりと、次の応募先を探すことになります。一度の失敗で「もうダメだ」と諦めるのではなく、この経験を次に活かすという前向きな姿勢が大切です。

落ちても焦らず視野を広げることが大事

不採用を経験すると、つい焦って「どこでもいいから早く決めないと」という気持ちになりがちです。しかし焦りは禁物です。むしろこれを良い機会だと捉え、一度立ち止まって自分の視野を広げてみましょう。

学校斡旋という枠組みの中だけで会社を探していると、どうしても選択肢は限られてしまいます。しかし、世の中には本当にたくさんの仕事や会社が存在します。これまで知らなかった業界や職種に目を向けてみることで、「こんな面白そうな仕事があったんだ!」という新しい発見があるかもしれません。学校斡旋で落ちた経験は、見方を変えれば「もっと自由に、自分の意思で就職先を選ぶチャンスを得た」と考えることもできます。

この機会に学校を通さない就職活動の方法も調べてみるなど、少し視野を広げて行動してみることが、結果的に満足のいく就職につながるはずです。

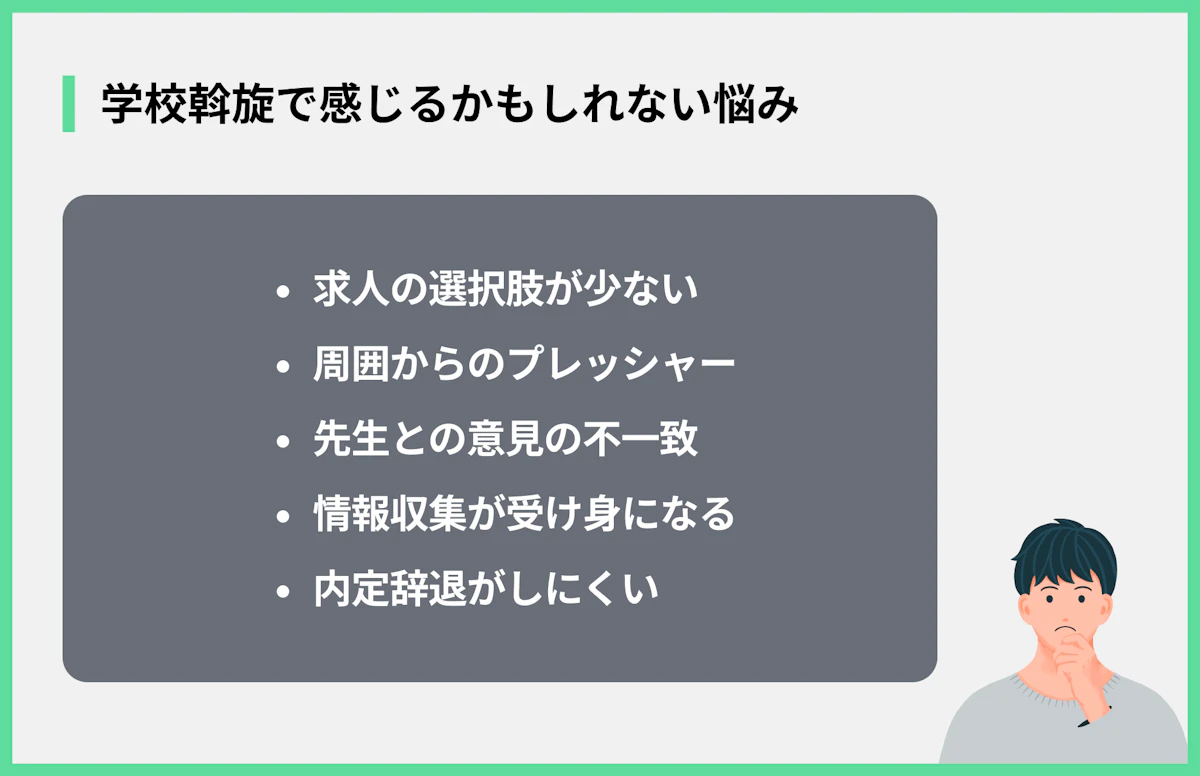

学校を通さずに就職活動を進める方法

学校斡旋だけに頼らず、自分で就職活動を進める方法もたくさんあります。視野を広げることで、思わぬ優良企業や、本当にやりたい仕事に出会える可能性が高まります。ここでは、代表的な3つの方法を紹介します。

就職サイトで多くの求人から探す

今、最も一般的な就職活動の方法が就職サイトの活用です。インターネット上には、新卒や若者向けの就職情報サイトがたくさんあります。これらのサイトを使えば、全国各地の何万という求人情報を、いつでもどこでもスマートフォンやパソコンから閲覧できます。

学校斡旋と比べて、求人数が圧倒的に多いのが最大の魅力です。「勤務地」「業種」「職種」「未経験者歓迎」といった様々な条件で絞り込み検索ができるため、自分の希望に合った会社を効率的に探すことが可能です。企業のホームページや社員のインタビュー記事なども掲載されていることが多く、会社の雰囲気や仕事内容を深く知ることができます。

たくさんの選択肢の中から、自分の目で見て、比較検討して、納得のいく一社を選びたいという人には最適な方法です。

ハローワークで相談しながら見つける

ハローワーク(公共職業安定所)も、高卒の就職活動で頼りになる存在です。国の機関なので、無料で利用できるのが嬉しいポイントです。

特に、地元の中小企業の求人を多く扱っている傾向があるため、「地元で働きたい」と考えている人にはぴったりです。ハローワークには、若者の就職を専門にサポートする「わかものハローワーク(新卒応援ハローワーク)」という窓口が設置されている場所もあります。ここでは専門の相談員が常駐しており、職業相談や求人紹介、応募書類の添削、面接練習など、きめ細かいサポートを受けることができます。

学校の先生とはまた違った、客観的な視点からアドバイスをもらえるので、新たな気づきがあるかもしれません。公的な機関ならではの安心感を求める人や、相談しながらじっくりと就職活動を進めたい人におすすめの方法です。

就職エージェントに相談して支援を受ける

近年、高卒や若年層の就職支援で注目されているのが就職エージェントです。「Zキャリア」のような民間の就職支援サービスのことで、登録すると専任のキャリアアドバイザーが担当についてくれます。

就職エージェントの最大の強みは、一人ひとりに寄り添ったオーダーメイドのサポートです。最初の面談で、これまでの経験や将来の希望、仕事に対する価値観などをじっくりとヒアリングし、その人に合った求人を厳選して紹介してくれます。

また、就職サイトには掲載されていない「非公開求人」を紹介してもらえることもあります。これは、企業が「良い人がいれば採用したい」とエージェントだけに依頼している特別な求人です。書類添削や企業ごとの面接対策も徹底的に行ってくれるため、一人で進めるよりも格段に内定の可能性を高めることができます。

高卒の就職斡旋で悩んだらプロに相談

学校斡旋を利用するか、それとも自分で探すか。就職活動を進めていると、様々な悩みにぶつかります。「本当にこのままでいいのかな?」と感じたら、それは立ち止まって考える良いサインです。そんな時は、就職のプロである就職エージェントに相談してみるのがおすすめです。

- 自分に合う仕事がわからない時に頼れる

- 書類選考や面接対策を一緒に進めてくれる

- Zキャリアのエージェントに相談してみよう

詳しく解説していきます。

自分に合う仕事がわからない時に頼れる

「そもそも、自分にどんな仕事が向いているのかわからない」これは就職活動で多くの人が抱える最大の悩みです。そんな漠然とした不安を抱えている時こそ、プロのキャリアアドバイザーの出番です。

キャリアアドバイザーはまず丁寧なカウンセリングを通して、これまでの学校生活で楽しかったこと、夢中になったこと、得意だったことなどを一緒に振り返ってくれます。自分では「当たり前」だと思っていたことの中に、実は仕事に活かせる強みが隠れていることがよくあります。

例えば、「友達と話すのが好き」ということから「人と接する営業職や販売職」、「プラモデル作りが好き」ということから「手先の器用さを活かせる製造職や技術職」といったように、興味や特性を具体的な仕事に結びつけてくれます。客観的なプロの視点が入ることで、自分でも知らなかった可能性に気づくことができるのです。

書類選考や面接対策を一緒に進めてくれる

就職活動の大きな壁となるのが書類選考と面接です。特に、高卒の就職では社会人経験がない分、自己PRや志望動機で何をアピールすれば良いのか悩んでしまうものです。就職エージェントは、この壁を乗り越えるための強力なサポーターになってくれます。

キャリアアドバイザーは数多くの求職者を支援してきた経験から、企業がどのような人材を求めているのか、履歴書のどこに注目するのかを熟知しています。その知見を活かして、応募する企業一社一社に合わせた、採用担当者の心に響く応募書類の書き方を具体的に指導してくれます。面接対策も万全です。

よく聞かれる質問への回答を一緒に考えるだけでなく、入退室のマナーや話し方、表情まで、実践的な模擬面接を通して徹底的にトレーニングします。この手厚いサポートがあるおかげで、自信を持って本番に臨むことができ、内定獲得へと大きく近づきます。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

学校斡旋は心強い制度ですが、それが全てではありません。もし少しでも「他の選択肢も見てみたい」「自分の可能性を試したい」「何から始めればいいかわからない」と感じたら、ぜひ一度Zキャリアのエージェントに相談してみてください。

Zキャリアは、高卒や20代の若年層の就職・転職支援に特化したサービスです。ノンデスクワーカー向けの求人を豊富に扱っており、これまで多くの先輩たちを希望の就職先へと導いてきました。相談はすべて無料です。無理に就職を勧めることは一切ありません。

まずは、今の気持ちや悩みを話してみるだけでも大丈夫です。キャリアのプロが親身に話を聞き、一人ひとりに合った次のステップを一緒に考えてくれます。学校の先生とは違う視点からのアドバイスは、きっと新しい道を開くきっかけになるはずです。一人で悩まず、まずは気軽に相談の一歩を踏み出してみましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)