弊社と当社の違いとは?

「弊社」は、自分の会社をへりくだって表現する謙譲語

「弊社(へいしゃ)」は、社外の相手に対して自分の会社を低く見せることで、相手への敬意を表す謙譲語です。主に、顧客や取引先といった、敬意を払うべき社外の人物とのコミュニケーションで使用されます。「弊」という漢字には「価値が低い」「粗末なもの」といった意味があり、自社をへりくだることで、相手を立てるニュアンスが生まれます。商談やプレゼンテーション、公式な文書やメールなど、フォーマルなビジネスシーンで用いるのが一般的です。社内の人間に対して「弊社」を使うのは不適切であり、身内に対してへりくだるおかしな表現になってしまうため注意が必要です。相手への敬意を示す、基本のビジネスマナーとして覚えておきましょう。

「当社」は、自分の会社を丁寧に表現する丁寧語

「当社(とうしゃ)」は、自分の会社を丁寧に表現する言葉です。謙譲語である「弊社」のように、相手を立てるために自社をへりくだるニュアンスは含まれません。そのため、主に社内の同僚や上司との会話など、身内に対して自社を指す場合に使われます。また、社外の相手に使うこともありますが、その場合は相手との力関係が対等か、自社が優位な立場のときに用いるのが適切です。例えば、プレスリリースや会社説明会、自社のウェブサイトなどで、自社の理念や方針を客観的かつ公式に説明する際に「当社」が使われます。自信や誇りを示すニュアンスも含まれるため、場面に応じて「弊社」との使い分けが重要です。

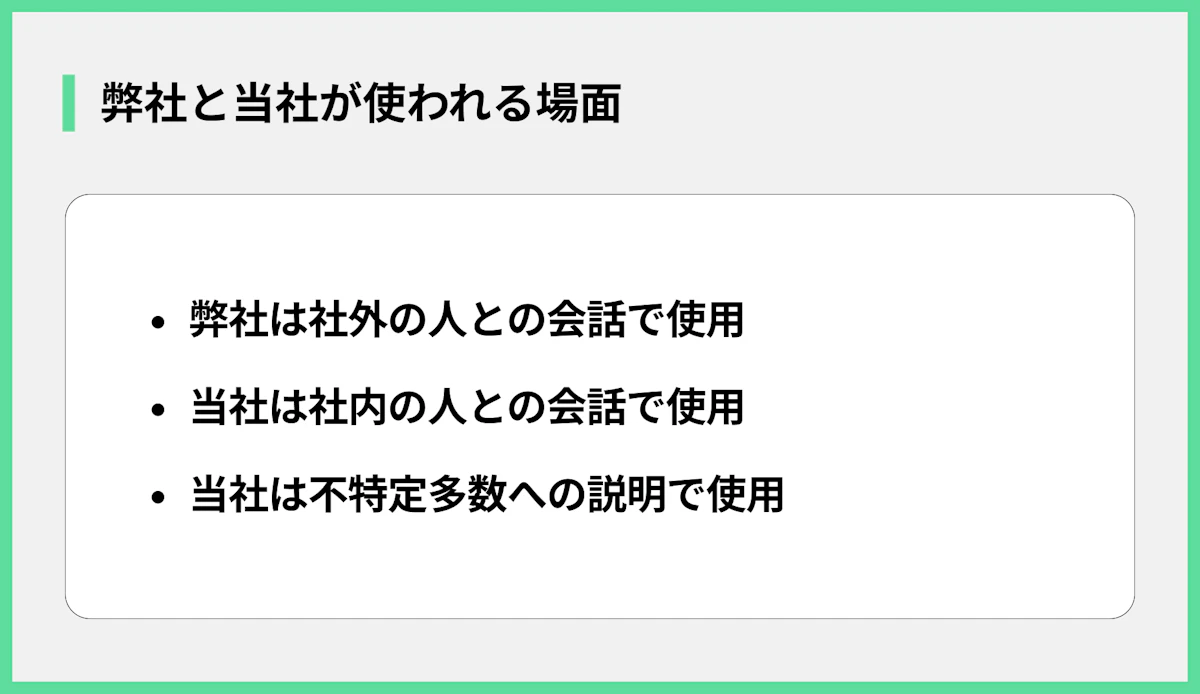

「弊社」と「当社」が使われる場面

「弊社」は社外の人との会話の中で使用される

「弊社」は、社外の人、特に顧客や取引先など敬意を払うべき相手とのコミュニケーションで使用するのが基本です。例えば、商談の場では「弊社のサービスをご利用いただきありがとうございます」、営業の電話では「弊社の新製品についてご案内いたします」といった形で使います。このように社外の相手に対して「弊社」を用いることで、自社をへりくだり、相手を立てるという敬意を示すことができます。その結果、相手に丁寧で礼儀正しい企業であるという好印象を与え、円滑なビジネス関係の構築に繋がります。履歴書や職務経歴書、ビジネスメールといった書き言葉でも同様に、社外の相手に向けては「弊社」を使いましょう。

「当社」は社内の人との会話の中で使用される

「当社」の主な使用場面は、社内の同僚や上司との会話です。例えば、社内会議で「当社の今期の目標は…」と発言したり、朝礼で「当社の行動指針に基づき…」と述べたりする際に使われます。身内にへりくだる必要はないため、「弊社」ではなく「当社」を使うのが適切です。また、社外の場面でも、不特定多数に向けて自社のことを客観的に説明する際に「当社」を用います。具体的には、プレスリリースで「当社は〇〇を発表します」、会社のウェブサイトで「当社の強みは…」と記載するケースが挙げられます。力強く、自信のある印象を与えるため、自社の理念や方針を主張する場面にも適しています。

「弊社」と「当社」のメールと電話での使用例文

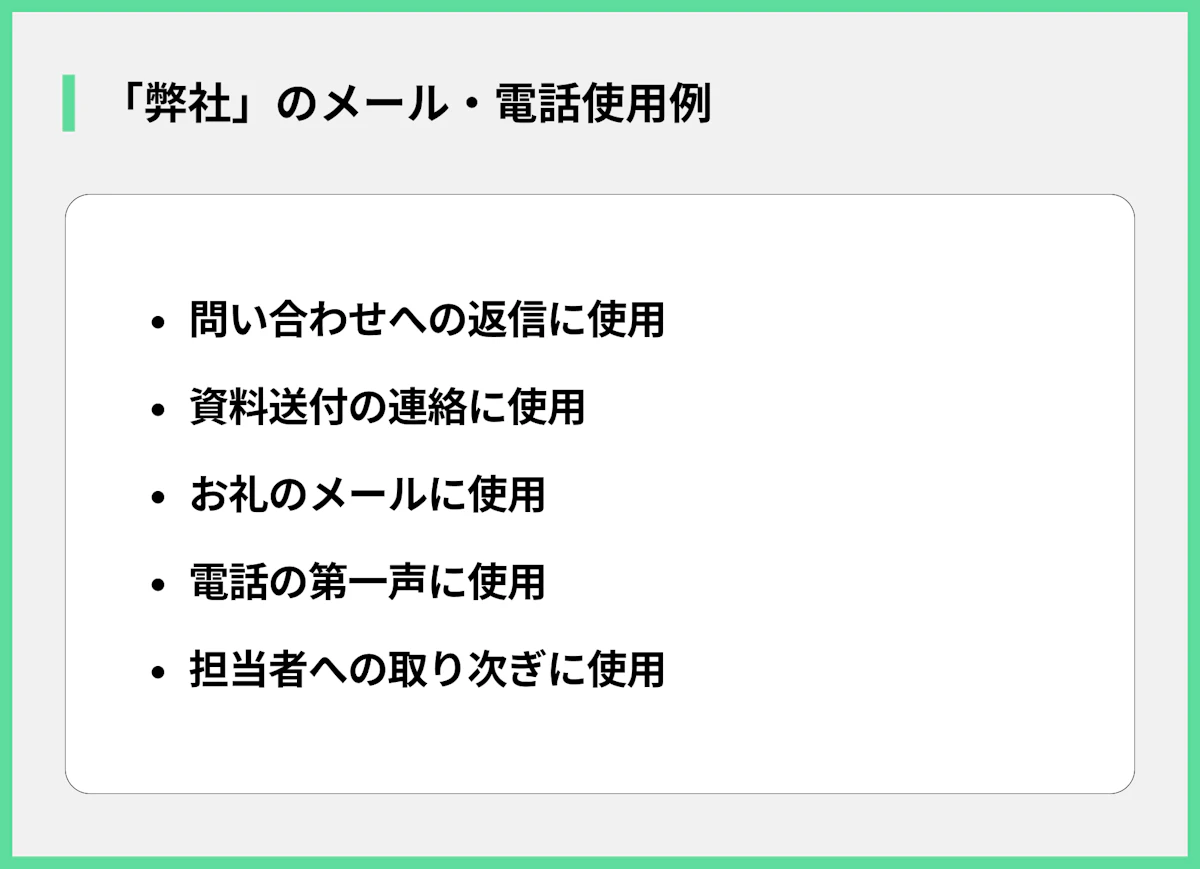

「弊社」のメールでの使用例

ビジネスメールにおいて、顧客や取引先など社外の相手に送る際は「弊社」を使うのがマナーです。相手への敬意を示し、丁寧な印象を与えます。

【例文1:問い合わせへの返信】

「この度は、弊社サービスにお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。」

【例文2:資料送付の連絡】

「ご依頼いただきました資料を添付いたしましたので、ご査収ください。ご不明な点がございましたら、弊社担当の〇〇までお申し付けください。」

【例文3:お礼のメール】

「先日は、弊社の設立記念パーティーにご足労いただき、心より御礼申し上げます。」

このように、文頭の挨拶や文中の自社を指す表現として、相手を立てる気持ちを込めて「弊社」を使いましょう。

「当社」のメールでの使用例

「当社」は、主に社内向けのメールで使用します。同僚や上司など、身内への連絡で自社を指す場合に適しています。

【例文1:社内への一斉連絡】

「社員の皆様へ。当社の新しい勤怠管理システムが来月から導入されますので、マニュアルをご確認ください。」

【例文2:上司への報告メール】

「〇〇部長。先日ご指示いただいた件、当社の規定に沿って手続きを進めております。」

また、プレスリリースなど、不特定多数に向けて自社の情報を公式に発信する際にも「当社」を使います。

【例文3:プレスリリース】

「各位。この度、当社は株式会社〇〇との業務提携を開始しましたことをお知らせいたします。」

「弊社」の電話対応例文

電話対応においても、相手が顧客や取引先など社外の人の場合は「弊社」を使います。丁寧で礼儀正しい印象を与えるための基本です。

【例文1:電話の第一声】

お客様:「〇〇株式会社さんでしょうか?」

自分:「はい、さようでございます。お電話ありがとうございます。弊社、〇〇部の△△が承ります。」

【例文2:担当者への取り次ぎ】

お客様:「〇〇さんはいらっしゃいますか?」

自分:「申し訳ございません。あいにく、弊社の〇〇はただいま席を外しております。戻り次第、こちらから折り返しお電話させましょうか?」

このように、相手への敬意を示す言葉として、自然に「弊社」を使えるようにしておきましょう。

「当社」の電話対応例文

電話で「当社」を使うのは、主に社内の人間と話すときです。身内同士の会話で、かしこまって「弊社」を使う必要はありません。

【例文1:内線での会話】

同僚:「〇〇の件、どうなってる?」

自分:「ああ、その件なら、当社のマニュアル通りに進めてるよ。」

また、社外の相手であっても、クレーム対応などで自社のルールを毅然と説明する必要がある場面では、「当社」を使うことがあります。

【例文2:クレーム対応】

お客様:「返品したいのですが。」

自分:「恐れ入ります。当社の規定では、お客様都合による返品は受け付けておりません。何卒ご了承ください。」

この場合、「当社」を使うことで、会社の公式な見解であることを示すニュアンスが強まります。

「御社」と「貴社」の違いもチェック

「御社」は話し言葉として使う

「御社(おんしゃ)」は、相手の会社への敬意を示す尊敬語で、主に話し言葉として使われます。口頭でのコミュニケーション、例えば商談、電話、面接、プレゼンテーションなどの場面で相手の会社を指すときに用います。「御社の製品は素晴らしいですね」「御社を志望した理由は…」といったように、会話の中で使うのが一般的です。発音が同じで意味が異なる「恩赦」や「音写」などの同音異義語と区別しやすく、聞き取りやすいという利点から、話し言葉として定着しています。メールや手紙などの書き言葉で「御社」を使うと、少しくだけた印象を与えてしまう可能性があるため、フォーマルな文書では次に説明する「貴社」を使うのがマナーです。

「貴社」は書き言葉として使う

「貴社(きしゃ)」は、「御社」と同様に相手の会社への敬意を表す尊敬語ですが、こちらは主に書き言葉として使われます。メールや手紙、契約書、履歴書、職務経歴書など、文字として残る公式な文書で相手の会社を指す場合に用いるのが一般的です。「貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます」「貴社規定の履歴書にご記入の上…」といった形で使用します。話し言葉で「貴社」を使うと、非常に堅苦しい印象を与えてしまいます。これは、「記者」や「汽車」など同音異義語が多く、聞き間違いやすいため口頭では避けられるようになったという背景があります。ビジネスシーンでは「話すときは御社、書くときは貴社」と覚えておくのが基本です。

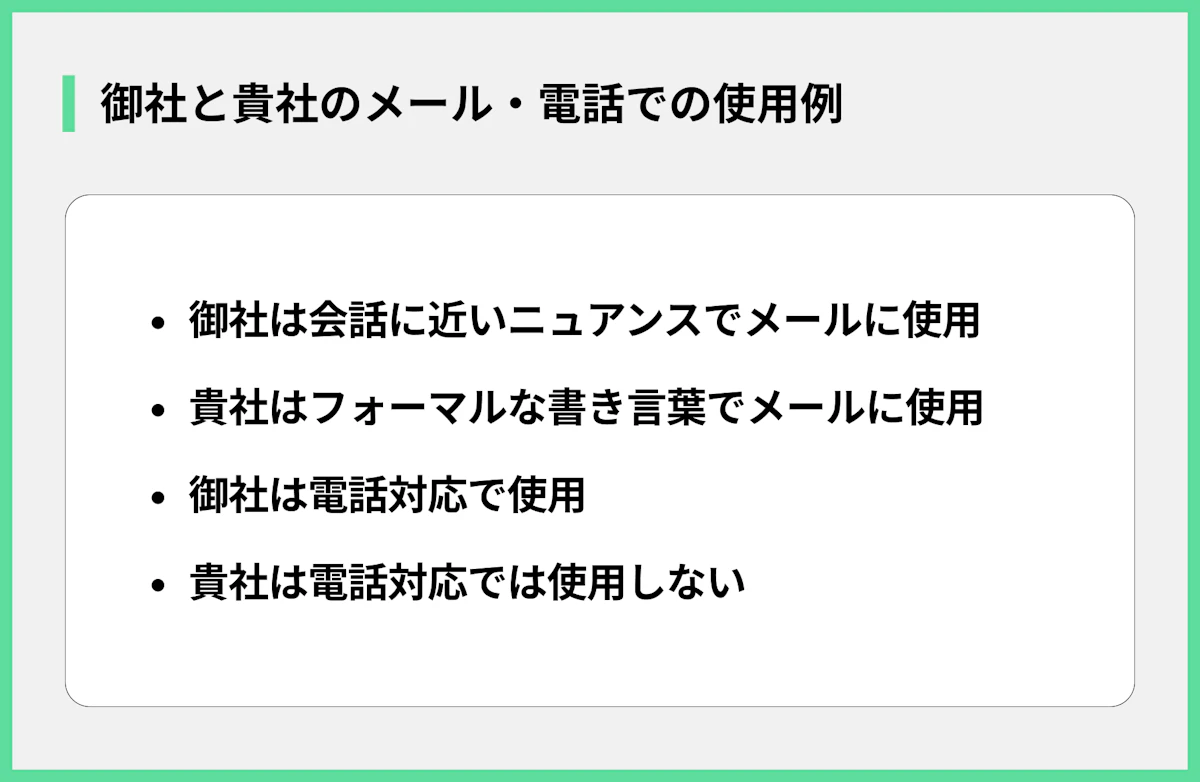

「御社」と「貴社」のメールと電話での使用例文

「御社」のメールでの使用例

基本的に、メールなどの書き言葉では「貴社」を使うのがマナーですが、会話に近いニュアンスを伝えたい場合や、比較的親しい間柄の相手とのやり取りでは「御社」が使われることもあります。ただし、正式なビジネス文書や初めて連絡する相手には「貴社」を使いましょう。

【例文1:打ち合わせ後のお礼メール】

「本日は、誠にありがとうございました。打ち合わせで伺った御社の新しい取り組みに、大変感銘を受けました。」

【例文2:会話内容の確認】

「先ほどお電話でお話しした、御社にご協力いただきたい件について、詳細を改めて送付いたします。」

このように、口頭でのやり取りを踏まえた文脈で使うと自然な表現になります。

「貴社」のメールでの使用例

「貴社」は、メールや手紙、契約書といった書き言葉で相手の会社を敬う際に使う尊敬語です。話し言葉である「御社」と混同しないよう注意しましょう。フォーマルなビジネス文書では「貴社」を使うのが基本マナーです。

【例文1:応募書類の送付メール】

「貴社の求人を拝見し、応募書類を添付いたしました。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。」

【例文2:取引先への提案書送付】

「先日の打ち合わせでお話しした件について、提案書を作成いたしました。貴社の事業拡大の一助となれば幸いです。」

【例文3:時候の挨拶】

「貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」

このように、改まった文書では「貴社」を正しく使いこなしましょう。

「御社」の電話対応例文

電話は話し言葉でのコミュニケーションなので、相手の会社を敬って呼ぶ場合は「御社」を使います。面接や商談、問い合わせなど、さまざまなビジネスシーンで頻繁に使われる表現です。

【例文1:就職活動の電話】

応募者:「〇〇と申します。御社の求人を拝見し、お電話いたしました。」

【例文2:営業の電話】

営業担当:「突然のお電話失礼いたします。株式会社〇〇の△△と申します。御社の事業内容に大変興味を持ち、ご連絡いたしました。」

【例文3:取引先との会話】

自分:「いつもお世話になっております。先日ご依頼した件、御社の皆様にもよろしくお伝えください。」

「貴社」の電話対応では使用しない

「貴社」は主にメールや文書で使われる「書き言葉」のため、電話などの「話し言葉」で使うのは一般的ではありません。電話で相手の会社を敬って表現する際は「御社」を使いましょう。もし電話で「貴社」と言うと、相手に堅苦しい印象や、少し不自然な印象を与えてしまう可能性があります。ビジネスシーンでの円滑なコミュニケーションのためにも、「電話では御社」と覚えておくのが大切です。

【電話での正しい表現例】

「いつもお世話になっております。御社の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか?」

「先日は、御社の皆様に大変親切にしていただき、ありがとうございました。」

「弊社」と「当社」の類義語と意味の違い

「小社(しょうしゃ)」は「弊社」よりも強い謙遜表現になっている

「小社(しょうしゃ)」は、自分の会社をへりくだって表現する言葉で、「弊社」と同様に謙譲語に分類されます。しかし、「小」という字が使われていることからもわかるように、「弊社」よりもさらに謙遜の度合いが強い表現です。主に、手紙や挨拶状などの改まった書き言葉で使われることが多く、スピーチなどで用いられることもあります。例えば、謝罪文や何かを依頼する手紙で「小社の不手際により…」といった形で使用することで、より深い反省や恐縮の意を示すことができます。ただし、現代の一般的なビジネスシーンではあまり使われず、やや古風な印象を与える可能性があるため、使う場面には注意が必要です。「弊社」との明確な違いは謙遜の度合いであり、相手や状況に応じて使い分けます。

「自社」は単に「自分の所属する会社」という事実を客観的に示している

「自社(じしゃ)」は、所属する社員が自分の会社のことを指して使う言葉です。この言葉には、「弊社」のような謙遜や、「当社」のような丁寧なニュアンスは含まれていません。単に「自分の会社」という事実を客観的に示すときに使われます。主な使われ方としては、社内文書やレポートで、他社と比較分析する際が挙げられます。例えば、「自社と競合A社の市場シェアを比較すると…」といった形です。また、社内での会議やディスカッションなど、聞き手への配慮が特に必要ない場面でも使われます。「当社」が聞き手を意識した丁寧語であるのに対し、「自社」はより客観的で分析的な文脈で使われる三人称的な表現である、と理解しておくと良いでしょう。

「我が社」には主観的・情緒的なニュアンスが含まれる

「我が社(わがしゃ)」は、自分の会社を指す言葉ですが、「当社」や「自社」とは異なり、話し手の主観的・情緒的なニュアンスが強く含まれるのが特徴です。会社への帰属意識、一体感、誇り、愛着といった感情を込めて使われます。そのため、社長が社員に向けて経営方針を語る際の訓示や、会社の創立記念式典でのスピーチ、社内報の巻頭言など、社員の士気を高めたり、結束を促したりするような場面で使われることが多くあります。例えば、「我が社の未来は、社員一丸となった努力にかかっている」といった使い方です。公的な文書や社外の相手との客観的なやり取りで使うには不向きな、情緒的な表現であることを覚えておきましょう。

相手が一般企業ではない特定の組織の場合は表現が異なる

銀行は「貴行(きこう)」「御行(おんこう)」

相手が銀行の場合、一般企業の「貴社」「御社」とは異なる敬称を使います。書き言葉では「貴行(きこう)」、話し言葉では「御行(おんこう)」と表現するのが正解です。例えば、メールでは「貴行の口座開設を希望します」、電話や窓口では「御行のサービスについて教えてください」といった形で使います。ちなみに、自分の勤めている銀行を指す場合は「当行(とうこう)」と言います。金融業界への就職・転職を考えている人は、必ず覚えておきたいビジネスマナーです。

信用金庫は「貴金庫(ききんこ)」「御金庫(おんきんこ)」

相手が信用金庫の場合の敬称は、書き言葉で「貴金庫(ききんこ)」、話し言葉で「御金庫(おんきんこ)」となります。銀行と似ていますが、明確に使い分ける必要があります。例えば、申込書には「貴金庫の理念に共感し…」、面接では「御金庫を志望した理由は…」のように使います。自分が勤めている信用金庫を指す場合は「当金庫(とうきんこ)」です。地域に密着した金融機関である信用金庫とのやり取りの際には、正しい言葉遣いを心がけましょう。

学校は「貴校(きこう)」「御校(おんこう)」

相手が学校法人や各種学校の場合、敬称は書き言葉で「貴校(きこう)」、話し言葉で「御校(おんこう)」を使います。これは大学、専門学校、高校など、あらゆる学校に共通です。履歴書の志望動機欄には「貴校の教育理念に惹かれ…」、学校説明会や面接では「御校のオープンキャンパスに参加し…」といった形で使います。なお、自分が所属する学校のことは「本校(ほんこう)」と表現するのが一般的です。教育業界を目指すなら必須の知識と言えるでしょう。

病院・医院は「貴院(きいん)」「御院(おんいん)」

相手が病院や医院、クリニックといった医療機関の場合、敬称は書き言葉で「貴院(きいん)」、話し言葉で「御院(おんいん)」を用います。例えば、お礼状には「貴院の皆様には大変お世話になりました」、診察の際には「御院で診ていただきたいのですが」のように使います。自分がその医療機関に勤めている場合は「当院(とういん)」と言います。医療関係者とコミュニケーションを取る際や、医療事務などの職種を目指す場合に覚えておくと役立ちます。

協会は「貴会(きかい)」「御会(おんかい)」

相手が「〇〇協会」という名称の組織の場合、敬称は書き言葉で「貴会(きかい)」、話し言葉で「御会(おんかい)」を使うのが一般的です。例えば、協会に提出する書類には「貴会の活動に賛同し…」、電話での問い合わせでは「御会の会員なのですが…」といった形で使用します。自分がその協会に所属している場合は「当会(とうかい)」と表現します。特定の業界団体などと関わる際に、正しい敬称を使えるようにしておきましょう。

組合は「貴組合(きくみあい)」「御組合(おんくみあい)」

相手が労働組合や農業協同組合(JA)など、「組合」がつく組織の場合は、書き言葉で「貴組合(きくみあい)」、話し言葉で「御組合(おんくみあい)」という敬称を使います。文書でやり取りする際は「貴組合の規定に基づき…」、交渉や話し合いの場では「御組合のご意見をお聞かせください」のように使用します。自分が所属する組合のことは「当組合(とうくみあい)」と言います。これらの組織と関わる機会がある場合は、覚えておくとスムーズです。

機構は「貴機構(ききこう)」「御機構(おんきこう)」

相手が「〇〇機構」と名がつく独立行政法人などの組織である場合、敬称は書き言葉で「貴機構(ききこう)」、話し言葉で「御機構(おんきこう)」とします。例えば、申請書類には「貴機構の助成金を申請いたします」、窓口での相談では「御機構の制度について伺いたいのですが」といった形で使います。自分がその機構の職員である場合は「当機構(とうきこう)」と表現します。公的な団体とのやり取りで、適切な言葉遣いができると信頼に繋がります。

省庁「貴省(きしょう)/ 貴庁(きちょう)」「御省(おんしょう)/ 御庁(おんちょう)」

相手が中央官庁の場合、組織の名前に応じて敬称が変わります。「〇〇省」であれば、書き言葉は「貴省(きしょう)」、話し言葉は「御省(おんしょう)」です。一方、「〇〇庁」であれば、書き言葉は「貴庁(きちょう)」、話し言葉は「御庁(おんちょう)」となります。自分が所属している場合は、それぞれ「当省(とうしょう)」「当庁(とうちょう)」と言います。官公庁と関わる仕事をする上では、必須の知識です。

研究所・事務所などは「貴所(きしょ)」「御所(おんしょ)」

相手が「〇〇研究所」や「〇〇会計事務所」など、名称の末尾に「所」がつく組織の場合、敬称は書き言葉で「貴所(きしょ)」、話し言葉で「御所(おんしょ)」を使います。士業の事務所や研究機関とのやり取りで使われます。例えば、メールでは「貴所にご協力をお願いしたく…」、訪問時には「御所の皆様には…」のように表現します。自分が所属している場合は「当所(とうしょ)」と言います。専門的な組織に対する正しい敬称として覚えておきましょう。

店舗は「貴店(きてん)」「御店(おんてん)」

相手が個人経営の店やデパートなどの店舗の場合、敬称は書き言葉で「貴店(きてん)」、話し言葉で「御店(おんてん)」となります。例えば、お客様の声として手紙を書くなら「貴店のサービスに満足しています」、電話で予約する際は「御店の予約をしたいのですが」のように使います。自分がその店の店員である場合は、お客様に対して「当店(とうてん)」と表現するのが一般的です。小売業や飲食業で働く際に基本となる言葉遣いです。

使い分けを正しく出来る自信がない…

ここまで様々な言葉の使い分けを紹介してきましたが、「覚えることが多くて、正しく使える自信がない…」と感じた方もいるかもしれません。確かに、相手や状況に応じて多くの表現を使い分けるのは簡単なことではありません。しかし、最も大切なのは、相手への敬意を忘れないことです。まずは基本となる「社外には弊社、社内には当社」「話すときは御社、書くときは貴社」というルールをしっかり押さえるだけでも、ビジネスコミュニケーションの質は大きく向上します。完璧を求めすぎて話せなくなるよりも、まずは基本を意識して積極的に使うことが大切です。もし、就職や転職活動を控えていて、こうしたビジネスマナーに不安があるなら、プロのサポートを借りるのも一つの有効な手段です。

書類対策・面接対策をサポートして欲しいならZキャリア

書類対策や面接対策で言葉の使い方までサポート

就職・転職活動では、正しい言葉遣いができるかどうかが、あなたの印象を大きく左右します。Zキャリアのような転職エージェントでは、求人紹介だけでなく、書類作成や面接対策もトータルでサポートしてくれます。経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたの履歴書や職務経歴書を添削し、「弊社」「貴社」といった言葉遣いはもちろん、より効果的な自己PRの書き方まで具体的にアドバイスします。また、模擬面接を通じて、実際の面接さながらの状況で言葉遣いや立ち居振る舞いをチェックし、改善点をフィードバックしてくれるため、自信を持って本番に臨むことができます。一人で悩むより、プロの視点を取り入れることで、選考通過率は格段にアップするでしょう。

.webp?fm=webp&q=75&auto=compress&w=960)

参照:「転職活動に対して、特に何の対策も行っていないという人が66.1%を占めており、過半数の人が転職活動の対策を行っていないことがわかる。」

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)