辞表、退職届、退職願の適切な書き方は?

役割の違いと最適な例文を紹介します

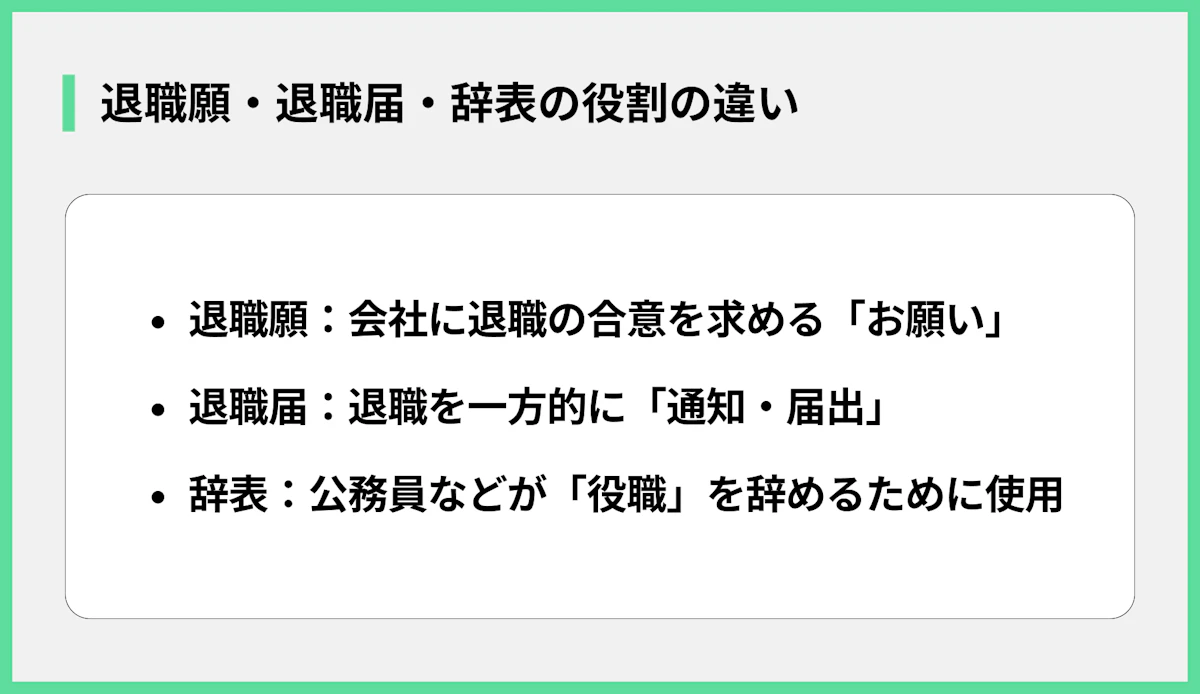

退職を決意した際に必要となる「辞表」「退職届」「退職願」。これらは単に名称が違うだけでなく、それぞれが持つ意味合いや法的な効力、提出する相手やタイミングが異なります。例えば、退職の「お願い」をするのが退職願、「通知」するのが退職届です。この違いを理解せずに提出してしまうと、後から「辞めるなんて聞いていない」と言われたり、撤回したくてもできなかったりと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。円満な退職は、次のステップへ進むための重要なプロセスです。この記事では、それぞれの書類の役割を明確にし、状況に応じた適切な書き方や例文、提出時のマナーまでを網羅的に解説します。あなたのスムーズな退職をサポートするための知識を、ここですべて手に入れましょう。

辞表・退職届・退職願の違い

退職願は「会社に退職の合意を求めるお願いをする」

退職願は、従業員が会社に対して「退職させてほしい」という意思表示を行い、合意を求めるための書類です。あくまで「お願い」の段階であるため、会社が承諾するまでは撤回が可能です。通常、退職の意思を初めて直属の上司に伝える際に、口頭での相談と合わせて提出します。これにより、退職日や引き継ぎのスケジュールについて、円満に話し合いを進めるための第一歩となります。

退職届は「退職することを一方的に通知・届出する」

退職届は、退職することがすでに確定した後に、その事実を会社に届け出るための書類です。退職願とは異なり、会社側の承諾は不要で、提出された時点で法的な効力が発生します。そのため、一度提出すると原則として撤回することはできません。一般的には、上司との話し合いで退職日などが合意に至った後、会社の就業規則に従って正式な手続きとして提出します。

辞表は「役職を辞することを表明する」

辞表は、会社の取締役や監査役といった役員、または公務員が、その「役職」を辞める際に提出する書類です。一般の従業員が会社自体を辞める「退職」の際に使用するのは適切ではありません。辞表も退職届と同様に、提出した時点で効力が発生し、原則として撤回は不可能です。経営層や特定の公職にある人が、その地位から退くことを正式に表明するために用いられます。

退職願の特徴

主な使用者は「一般の従業員」となる

退職願は、役員や特殊な役職者を除く、ごく一般的な正社員や契約社員などが使用する書類です。会社の指揮命令下で働く労働者が、雇用契約の解除を「お願い」する、という位置づけで用いられます。これから退職の交渉を始めるという段階で、まず自分の意思を形にして示すための、最も標準的で穏便な手段と言えるでしょう。

提出のタイミングは「退職の意思を最初に伝える時」となる

退職願を提出するのは、退職を決意し、その意思を直属の上司に初めて伝えるタイミングが最適です。まずは口頭で「ご相談したいことがあります」とアポイントを取り、一対一で話せる場で退職の意思を伝えた後、退職願を手渡すのがスムーズな流れです。これにより、単なる口約束で終わらせず、正式な申し出として会社に受け取ってもらえます。

法的効力は「会社が承諾して初めて成立」する

退職願は、あくまで労働契約の合意解約の「申し込み」です。そのため、提出しただけでは法的な効力は発生しません。会社側(通常は人事権を持つ役職者)がその申し出を「承諾」し、労働者と会社双方の意思が合致した時点ではじめて、退職が確定します。この「承諾」があるまでは、まだ退職が決定したわけではない、という点が重要です。

撤回は「会社が承諾するまでは可能」となる

退職願は会社が承諾して初めて効力を持つため、逆に言えば、会社が正式に承諾する前であれば、労働者は自身の意思で撤回することが可能です。例えば、提出後に会社から引き止められ、条件面の見直しなどがあって考えが変わった場合、承諾前に「先日の退職願は撤回させていただきます」と申し出ることができます。

文末の表現例は「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」とするのが良い

退職願は、退職を「お願い」する書類であるため、その目的に沿った謙虚で丁寧な表現を用いるのがマナーです。文末は「退職いたします。」と断定するのではなく、「〜いたしたく、ここにお願い申し上げます。」や「〜お願い申し上げます。」といった依頼の形で締めくくります。これにより、一方的な通知ではなく、円満な話し合いを望む姿勢を示すことができます。

退職届の特徴

主な使用者は「一般の従業員」となる

退職届も、退職願と同様に、役員などを除く一般の従業員が使用する書類です。ただし、その役割は大きく異なります。退職願が「退職の交渉を開始する」ためのものであるのに対し、退職届は「交渉の結果、確定した退職を正式に届け出る」ためのものです。使用者は同じでも、使われるフェーズが違うと理解しておきましょう。

提出のタイミングは「会社と退職日を合意した後」となる

退職届は、すでに退職が確定した事実を通知する書類であるため、提出するのは上司との話し合いを経て、最終的な退職日や有給消化のスケジュールなどが固まった後となります。会社によっては就業規則で「退職の際は退職届を提出すること」と定められている場合も多く、その規定に沿って、最終的な意思表示として提出します。

法的効力は「会社に到達した時点で成立(承諾不要)」する

退職届は、退職するという労働者からの一方的な「通知」です。そのため、会社の承諾を必要とせず、人事権を持つ役職者などが受け取った時点で法的な効力が発生します。民法上、この通知から2週間が経過すれば、会社の意思に関わらず雇用契約は終了します。この強い効力が、退職願との最大の違いです。

撤回は「原則として不可」となる

退職届は、会社に受理された時点で法的な効力が生じるため、一度提出すると原則として撤回することはできません。会社側が「撤回を認める」と同意した場合に限り例外的に可能ですが、労働者側から一方的に取り下げることは不可能です。そのため、提出する際は、本当に退職の意思が固まっているか、慎重に判断する必要があります。

文末の表現例は「退職いたします。」とするのが良い

退職届は、退職するという確定事項を届け出る書類なので、文末は断定的な表現で締めくくります。「お願い」のニュアンスは不要です。具体的には、「上記のとおり、退職いたします。」や、シンプルに「退職いたします。」と記述します。これにより、労働者の明確で揺るぎない意思を示すことができ、手続き上のあいまいさを排除します。

辞表の特徴

主な使用者は「経営者、役員、公務員」となる

辞表は、一般の従業員が使用する書類ではありません。主な使用者となるのは、株式会社の取締役や監査役といった、会社と委任契約を結んでいる役員、または国家公務員や地方公務員などです。これらの人々が、会社や組織との関係を断つのではなく、現在の「役職」から退く意思を表明する際に用いられます。

提出のタイミングは「役職を辞する時」となる

辞表は、その役職を辞任する意思が固まった際に提出します。例えば、企業の不祥事の責任を取って役員が辞任する場合や、大臣が職を辞する場合などがこれにあたります。一般従業員の退職のように、退職日を交渉するプロセスはなく、辞任の意思を明確に表明する目的で、然るべきタイミングで提出されます。

法的効力は「提出した時点で成立(承諾不要)」する

辞表も退職届と同様、提出された時点で効力が発生する一方的な意思表示です。役員の場合、株主総会での承認が必要なケースもありますが、辞任の意思表示そのものに相手方の承諾は不要です。公務員の場合も同様で、任命権者への辞表の提出をもって、辞職の意思表示が完了したとみなされます。

撤回は「原則として不可」となる

辞表も、その一方的な通知という性質から、一度提出すると原則として撤回することはできません。特に、役員の辞任は会社の経営に大きな影響を与える重要事項であり、軽々しく覆すことは許されません。辞表を提出するということは、それだけ重い決断であるという認識が必要です。

文末の表現例は「辞任いたします。」とするのが良い

辞表は役職を「辞する」ための書類なので、文末の表現は「退職」ではなく「辞任」という言葉を使います。「取締役を辞任いたします。」や「一身上の都合により、〇〇大臣の職を辞任いたします。」といった形が一般的です。これにより、会社や組織から完全に離れる「退職」とは異なる、役職からの離脱であることを明確に示します。

辞表・退職届・退職願の例文

辞表の例文

辞表は役員などがその役職を辞する際に使用します。簡潔かつ明確に辞任の意思を記すことが重要です。「私儀、この度、一身上の都合により、〇〇株式会社取締役の職を辞任いたしたく、ここにお願い申し上げます。」のように、役職名を明記し、「辞任」という言葉を用いるのが一般的です。提出日、所属、氏名を書き、代表取締役社長宛てに提出します。

退職届の例文

退職届は、退職が確定した後に提出する公式な書類です。「私儀、この度、一身上の都合により、来たる令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたします。」というように、すでに合意済みの具体的な退職日を記載し、「退職いたします。」と断定形で結びます。これにより、退職の事実を明確に会社へ通知します。

退職願の例文

退職願は、円満な退職交渉の第一歩です。「私儀、この度、一身上の都合により、来たる令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」と、希望する退職日を記しつつも、「お願い申し上げます」という依頼の形で結びます。これにより、一方的な決定ではなく、会社と相談したいという姿勢を示すことができます。

辞表・退職届・退職願の提出方法:マナーと具体的な手順

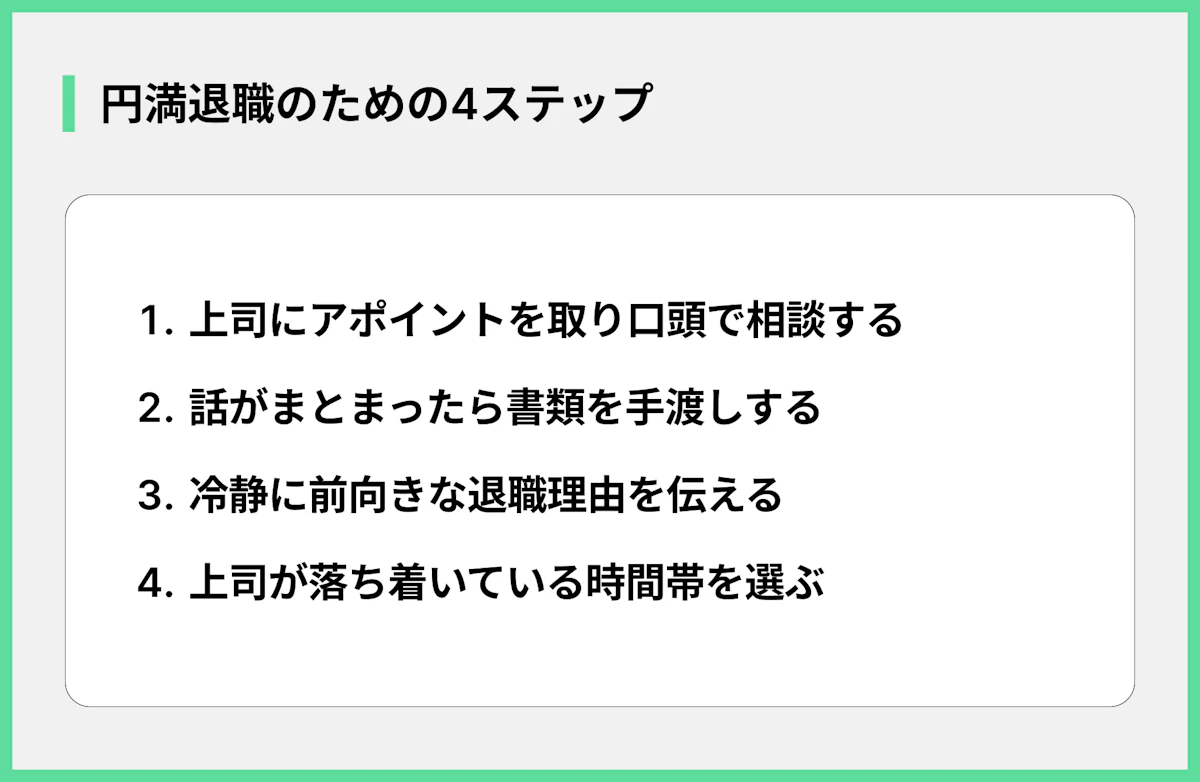

提出前にアポイントをとったり口頭で相談したりする(いきなり書類を渡すのはマナー違反)

退職の意思を伝える際、いきなり書類を突きつけるのは絶対に避けましょう。社会人としてのマナー違反であり、上司との関係を悪化させ、円満な退職を遠ざけてしまいます。まずは直属の上司に「ご相談したいことがあります」と口頭で伝え、個別に話す時間を設けてもらうのが筋道です。その場で退職の意思を丁寧に伝え、理解を得た上で書類を手渡すのが理想的な流れです。

書類は手渡しするのが良い

退職に関する書類は、可能な限り直属の上司に直接手渡すのが基本です。これにより、あなたの真摯な態度と退職の固い意志が伝わります。郵送での提出は、病気やハラスメントなどが原因で出社が困難な場合の最終手段と考えましょう。手渡しすることで、その後の引き継ぎや手続きに関する話し合いもスムーズに進めやすくなります。

感情的にならずに冷静に自分の意思や考えを伝えるようにする

退職理由が何であれ、不平不満をぶつけたり、感情的になったりするのは得策ではありません。たとえ会社に非があったとしても、冷静かつ論理的に退職の意思を伝えることが重要です。感謝の気持ちを伝えつつ、「新たな分野に挑戦したい」など、前向きな理由を述べると、相手も受け入れやすくなります。円満に退職することで、将来どこかで繋がるかもしれない良好な関係を保つことができます。

業務時間中でも比較的落ち着いている時間帯を選ぶ

上司に退職の相談を切り出す際は、タイミングを見計らう配慮も大切です。始業直後や締切前、会議が立て込んでいる時間帯など、上司が多忙な時は避けましょう。相手が比較的落ち着いて話を聞ける、昼休み明けや終業間際などが適しています。相手の状況を気遣う姿勢を見せることで、あなたの申し出も真摯に受け止めてもらいやすくなります。

辞表・退職届・退職願の書類の揃え方

手渡しする場合の封筒の準備と書き方

- 封筒:郵便番号欄のない、白無地の二重封筒が最も丁寧です。

- サイズ:A4用紙なら「長形3号」、B5用紙なら「長形4号」が適しています。

- 表面:中央に「退職願」または「退職届」または「辞表」と黒のボールペンか万年筆で書きます。

- 裏面:左下に所属部署と氏名を記入します。

- 封はしない:上司が中身を確認するため、封筒にのり付けはしません。

郵送する場合の注意点

- 添え状(送付状)を同封する

- 会社の所在地、会社名、役職、氏名を正確に記載します。

- 赤字で「親展」と書き加える」

- 裏面には自分の住所と氏名を記載する

【受理・撤回に関する疑問】こんなときどうする?

上司に退職の意思を伝えたら、「退職願(退職届)は受け取れない」と突き返された場合、どうすればいい?

まず、なぜ受け取ってもらえないのか理由を冷静に確認しましょう。単なる引き止めであれば、退職の意思が固いことを丁寧に伝え続けることが基本です。しかし、上司が感情的に拒絶を続ける場合、その上長や人事部に相談するのも一つの方法です。それでも埒が明かない場合の最終手段として、「内容証明郵便」で退職届を会社宛てに郵送する方法があります。内容証明郵便は、誰が、いつ、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるため、会社側は「受け取っていない」と主張できなくなります。これにより、法的に退職の意思表示をしたという明確な証拠が残り、通知から2週間後に退職が成立します。

「とりあえず預かっておく」と言われただけで、正式に受理してもらえない。この状態は法的にどう解釈される?

「預かっておく」という言葉は、受理を先延ばしにするための常套句である可能性があり、注意が必要です。法的には、「受理」が明確に示されない限り、退職願の場合は会社の承諾がない状態、つまり退職が確定していない状態が続きます。このままでは退職日も決まらず、宙ぶらりんになってしまいます。このような状況に陥ったら、まずは上司に「いつ頃ご判断いただけますでしょうか」と、期限を設けて回答を促しましょう。それでも進展がない場合は、口頭ではなくメールなどの記録に残る形で「先日の退職願の件、〇月〇日までにご回答いただけますようお願いいたします」と念押しするのが有効です。

提出したはずの退職届を「そんなものは受け取っていない」「紛失した」と言われたら、どう対応すべき?

このような事態を防ぐためにも、退職届を提出する際は必ずコピーを取っておくことが重要です。「受け取っていない」と言われたら、まずは冷静に「〇月〇日に〇〇部長に直接お渡しいたしましたが、ご確認いただけておりませんでしょうか」と事実関係を伝え、保管しておいたコピーを提示しましょう。もし「紛失した」と言われた場合は、その場でコピーを再提出するか、改めて清書したものを提出します。最も確実なのは、提出の事実を法的に証明できる「内容証明郵便」で会社に送付することです。これにより、「受け取っていない」「紛失した」という言い逃れを完全に防ぐことができます。

一度提出した退職願や退職届を「やはり撤回したい」と思った場合、いつでも取り消せる?

撤回できるかどうかは、提出した書類が「退職願」か「退職届」かによって大きく異なります。「退職願」は、会社が承諾の意思表示をする前であれば、原則として自由に撤回が可能です。しかし、社長や人事部長など、人事権を持つ人が「退職を承認する」と伝えた後では、会社側の同意がない限り撤回はできません。一方、「退職届」は提出した時点で効力が発生する一方的な通知なので、原則として撤回は不可能です。会社側が特別に同意してくれれば撤回できますが、法的にはその義務はありません。書類を提出する前には、その違いを理解し、自身の決意が固まっているかを慎重に判断する必要があります。

会社側から「一度受理したけれど、やはり考え直してほしい」と退職届を返却された。これに応じる義務はある?

一度会社に到達した退職届は、法的に有効な意思表示となります。そのため、会社側が一方的にそれを取り消したり、返却して無効にしたりすることはできません。もし会社から退職届を返却され、「考え直してほしい」と慰留されたとしても、それに応じる法的な義務は一切ありません。もちろん、会社の説得に応じて自身の意思で退職を撤回し、働き続けるという選択も可能です。しかし、あくまで最終的な決定権はあなたにあります。「一度提出した以上、退職の意思は変わりません」と伝え、毅然とした態度でいることが重要です。

直属の上司を飛ばして、人事部や社長に直接提出しても問題ない?

本来、退職の意思はまず直属の上司に伝えるのが社会人としてのマナーであり、円滑な引き継ぎのためにも推奨される手順です。しかし、直属の上司がパワハラの張本人であったり、まともに取り合ってくれなかったりするような特別な事情がある場合は、その上長や人事部、あるいは社長に直接提出することもやむを得ません。法的には、会社の代表者や人事権を持つ人物に届けば有効とされます。ただし、この方法は組織の指揮系統を無視することになるため、なぜ直属の上司に提出しなかったのか、その理由を明確に説明できるように準備しておくべきでしょう。

【退職日・有給休暇に関する疑問】こんなときどうする?

希望する退職日を伝えたのに、「後任が見つかるまで辞めさせない」と言われた。いつまで待つ必要がある?

「後任が見つかるまで」という理由で、会社が労働者の退職を無期限に引き止めることは法的に認められていません。民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間が経過することによって雇用契約は終了すると定められています。つまり、あなたが退職の意思を明確に伝えた日から、法律上は最短2週間で退職することが可能です。もちろん、円満退職のためには引き継ぎに協力する姿勢が大切ですが、法的な義務として後任が見つかるまで待ち続ける必要はありません。

就業規則に「退職の申し出は3ヶ月前まで」とあるが、民法の「2週間前」という規定とどちらが優先される?

法律の優先順位では、会社の内部ルールである「就業規則」よりも、国が定めた「民法」が優先されます。したがって、たとえ就業規則に「3ヶ月前申告」と記載されていても、法律上は2週間前の申し出で退職は可能です。ただし、就業規則は会社と労働者の間の約束事でもあります。無用なトラブルを避け、円満な退職を目指すのであれば、可能な限り就業規則に定められた期間を守るよう努力するのが望ましいでしょう。どうしても早期に退職したい場合は、法律を盾にするのではなく、事情を丁寧に説明して会社の理解を求める姿勢が大切です。

残っている有給休暇をすべて消化してから退職したいと伝えたら、「引き継ぎが終わらないから認めない」「常識がない」と拒否された。泣き寝入りするしかない?

残っている年次有給休暇を取得することは、労働基準法で定められた労働者の正当な権利です。会社は原則として、労働者からの有給休暇の申請を拒否することはできません。会社側には業務の正常な運営を妨げる場合に休暇の時季を変更する「時季変更権」がありますが、退職日が決まっており、他に取得できる日がない場合は、この時季変更権を行使することもできません。したがって、「引き継ぎが終わらない」という理由で有給休暇の取得を完全に拒否することは違法です。泣き寝入りせず、権利を主張しましょう。どうしても認められない場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。

会社から一方的に退職日を指定されたり、合意なく変更されたりすることはある?

退職は、労働者からの申し出によって開始されるプロセスです。退職日は、労働者の希望日を基に、引き継ぎ期間などを考慮して会社と労働者が合意の上で決定するのが原則です。会社が一方的に「明日から来なくていい」と告げるのは解雇にあたり、正当な理由がなければ不当解雇となります。逆に、労働者が希望する退職日を不当に引き延ばすこともできません。民法の規定通り、労働者が退職の意思を示してから2週間が経過すれば、会社の合意がなくても雇用関係は終了します。一方的な日程の指定や変更には応じる必要はありません。

引き継ぎが終わらないことを理由に、退職日を延期するよう強要されたら?

労働者には、退職にあたって信義則上、必要な引き継ぎを行う義務があるとされています。しかし、これは「可能な範囲で協力する義務」であり、引き継ぎが完了しないことを理由に、会社が退職そのものを妨げたり、退職日を無期限に延期させたりすることはできません。退職日までに完了するよう、効率的な引き継ぎ計画を立てて誠実に対応する姿勢が重要です。万が一、引き継ぎの不備を理由に損害賠償などをちらつかされたとしても、法的に認められるケースは極めて稀です。意思を強く持ち、決められた退職日で退職する旨を伝えましょう。

【金銭・待遇に関する疑問】こんなときどうする?

退職を申し出た途端、ボーナス(賞与)を「査定期間に在籍していない」という理由で不支給にされたり、減額されたりすることはある?

ボーナス(賞与)の支給については、会社の就業規則や賃金規程の定めによります。多くの企業では、「賞与支給日に在籍していること」を支給要件としています。この「支給日在籍要件」がある場合、支給日より前に退職してしまうと、残念ながら賞与を受け取る権利はなくなります。一方で、規程に明確な定めがないにも関わらず、単に「退職するから」という理由だけで一方的に不支給にしたり、不当に減額したりすることは、労働契約違反や権利濫用と見なされる可能性があります。まずは自社の規程をしっかりと確認することが重要です。

「お前が辞めると会社に損害が出る」などと言われ、給与の減額や損害賠償を請求すると脅されたらどうすればいい?

「急に辞めるなら、退職金は支払わない」と言われたが、本当にもらえなくなる?

退職金の支給は、法律で義務付けられているものではなく、会社の退職金規程によって定められています。したがって、まず自社に退職金制度があるか、ある場合はどのような支給要件になっているかを確認する必要があります。規程が存在し、その支給要件(勤続年数など)を満たしているのであれば、会社は規程通りに退職金を支払う義務があります。「急に辞めるから」といった主観的な理由で、会社が一方的に支払いを拒否したり、不当に減額したりすることは認められません。もし支払われない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

退職日までの給与が、合意なく引き下げられることはある?

労働契約で定められた給与は、労働の対価であり、会社が労働者の個別の同意なく一方的に引き下げることは、原則として労働契約法に違反します。「退職するのだから」という理由で、最終月の給与を減額するなどの措置は、明確な違法行為です。懲戒処分など正当な理由がない限り、給与の減額は認められません。もしこのような扱いを受けた場合は、給与明細などの証拠を保管し、差額の支払いを求めることができます。まずは人事部などに確認し、それでも解決しない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

【ハラスメント・引き止めに関する疑問】こんなときどうする?

退職を伝えた日から、上司や同僚からの嫌がらせ(パワハラ・モラハラ)が始まったら、どこに相談すればいい?

退職を理由とした嫌がらせは、断じて許される行為ではありません。まずは、いつ、どこで、誰から、どのような嫌がらせを受けたかを具体的に記録(日時、場所、言動、目撃者など)しましょう。その記録を持って、社内のコンプライアンス窓口や人事部に相談するのが第一歩です。従業員規模が大きい方がハラスメント相談窓口が社外と社内両方に設置されている確率が高くなっており、企業規模が大きい方がハラスメント対策がより整備されていることがわかります。もし社内に適切な相談先がない、または相談しても改善されない場合は、ためらわずに外部の専門機関に助けを求めてください。各都道府県の労働局にある「総合労働相談コーナー」では、無料で専門の相談員が対応してくれます。

「考え直して」と何度も面談を強要されたり、長時間拘束されたりする場合、断ってもいい?

会社が退職希望者を引き止めるために面談を行うこと自体は、常識の範囲内であれば問題ありません。しかし、労働者の意思を無視して何度も面談を強要したり、威圧的な態度で長時間にわたり拘束したりする行為は、もはや説得ではなく違法な退職妨害やハラスメントにあたります。このような場合は、「退職の意思は固まっておりますので、これ以上の面談はお断りいたします」と明確に拒否する権利があります。それでも執拗に続くようであれば、これも人事部や外部機関への相談案件となります。

「この業界で働けなくしてやる」「君の経歴に傷がつく」といった、脅し文句で引き止められたらどう対処すべき?

このような発言は、労働者の不安を煽って退職を断念させようとする悪質な脅迫行為であり、決して許されるものではありません。「この業界で働けなくする」などという発言に、法的な実効性は全くありませんので、まずは冷静に受け止めてください。可能であれば、ICレコーダーなどで発言を録音しておくと、後の強力な証拠になります。このような脅迫を受けた場合は、もはや当事者間での解決は困難です。すぐに弁護士や労働組合、労働局などの専門家に相談し、適切な対応を仰ぎましょう。

「会社都合」の退職(リストラなど)なのに、「自己都合」で退職届を書くように強要されたら応じるべき?

絶対に応じてはいけません。退職理由が「会社都合」か「自己都合」かは、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給資格や給付日数、受給開始時期に大きな影響を与えます。一般的に、「会社都合」の方が労働者にとって有利な条件で失業保険を受け取ることができます。会社側が社会保険料の負担増などを嫌って「自己都合」での処理を求めてくるケースがありますが、事実に反する退職届に署名・捺印する義務は一切ありません。明確に拒否し、もし強要が続くようであればハローワークや労働局に相談しましょう。

【手続き・書類に関する疑問】

退職後に必要な「離職票」や「源泉徴収票」をなかなか発行してくれない場合はどうすればいい?

「離職票」と「源泉徴収票」は、それぞれ失業保険の受給手続きと、転職先での年末調整や自身での確定申告に必要な重要書類です。会社は、労働者から請求があった場合、これらを遅滞なく交付する法的義務があります。もし催促しても発行してくれない場合は、まず内容証明郵便で正式に交付を請求しましょう。それでも対応がない場合、「離職票」についてはハローワークへ、「源泉徴収票」については税務署へ相談してください。行政機関から会社へ指導が入り、発行を促してくれます。

会社の備品や貸与品を返却したのに、「返されていない」と主張されたら?

このようなトラブルを避けるため、会社の備品(PC、携帯電話、社員証など)を返却する際は、返却する品物のリストを作成し、人事担当者や上司に確認のサインをもらっておくと安心です。もしサインをもらっておらず、後から「返されていない」と主張された場合は、いつ、誰に返却したのかを具体的に伝えましょう。それでも解決しない場合、給与から一方的に弁償代を天引きすることは違法ですので、もしそのような扱いを受けたら労働基準監督署に相談してください。

退職の意思を伝えたら、即日解雇を言い渡された。これは有効?その場合の給与はどうなる?

労働者が自らの意思で退職を申し出たことに対し、会社側が感情的に「それなら明日から来なくていい」と即日解雇を言い渡すのは、解雇権の濫用として無効になる可能性が非常に高いです。正当な解雇事由がない限り、会社は労働者を一方的に解雇できません。また、仮に解雇が有効だとしても、会社は労働者に対し、30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。したがって、即日解雇された場合は、解雇予告手当を請求することができます。

体調不良やハラスメントが原因で出社できない場合、退職届を郵送で提出しても法的に認められる?

はい、法的に全く問題ありません。体調不良や精神的な理由、あるいはハラスメントを受けているなど、出社することが困難な状況で、無理に会社に赴いて手渡しする必要はありません。このような場合は、退職届を郵送で提出するのが適切な方法です。その際、後々のトラブルを避けるために、誰がいつ受け取ったかを証明できる「配達証明付き」の「内容証明郵便」を利用することを強く推奨します。これにより、「受け取っていない」といった会社の主張を確実に防ぐことができます。

退職後の仕事探しならZキャリアに登録してみよう!

キャリアアドバイザーが内定まで丁寧に伴走します

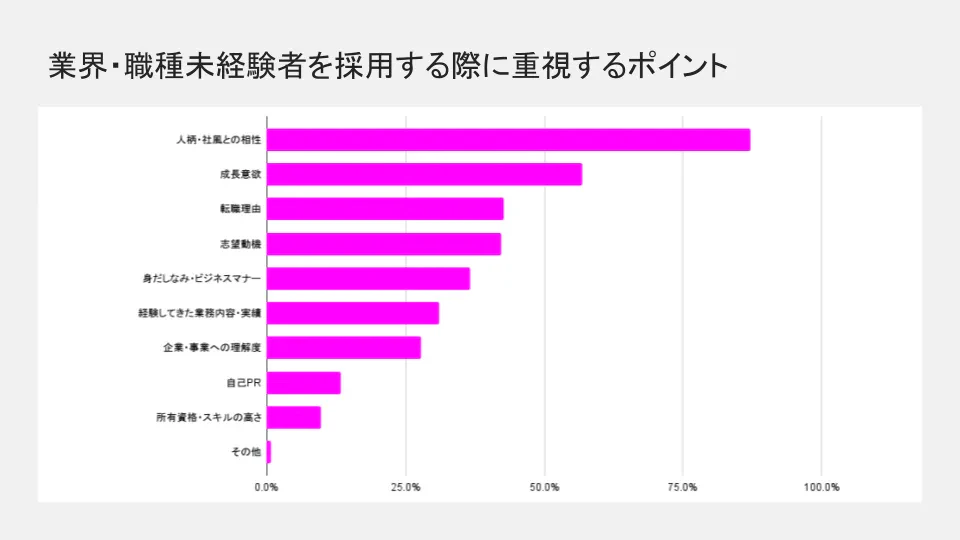

退職後の転職活動に不安はつきものです。Zキャリアでは、経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたの専任担当として内定までマンツーマンでサポートします。自己分析やキャリアの棚卸しから、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、さらには給与交渉まで、転職活動のあらゆるプロセスを丁寧に伴走。業界・職種未経験者の採用では「人柄・社風との相性」を重視する企業が87.1%にのぼりますが、Zキャリアではあなたの強みやポテンシャルを最大限に引き出し、企業に効果的にアピールする方法を一緒に考えます。一人で悩まず、プロの力を活用して、あなたの理想のキャリアを実現しましょう。

参照:「業界・職種未経験者の採用で重視するポイントは、「人柄・社風との相性」が最多。評価する能力トップは「コミュニケーション能力」/株式会社学情のプレスリリース」

利用料は完全無料

Zキャリアの転職支援サービスは、求職者の皆様から一切費用をいただくことはありません。すべてのサービスを完全無料で利用できます。これは、私たちが紹介した求職者を採用した企業から成功報酬をいただくビジネスモデルだからです。そのため、あなたは金銭的な負担を一切気にすることなく、プロのキャリアアドバイザーによる質の高いサポートを受けることができます。厚生労働省の調査によると、20〜34歳の転職者のうち49.7%の賃金が増加しており、Zキャリアを利用した方々の所得も平均で約50万円アップした実績があります。まずは無料相談から、あなたの可能性を広げてみませんか。

参照:「令和5年雇用動向調査 転職入職者の状況/厚生労働省」

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)