- 同期と仲が良すぎると感じる具体的な状況

- 同期と仲が良すぎることのメリットとデメリット

- 仲が良すぎる同期との上手な付き合い方

- 人間関係を理由に転職を考える判断基準

同期と仲が良すぎると感じるのはどんな時?

「同期と仲が良い」のは素晴らしいことですが、度を超えると「仲が良すぎる」と悩みに変わることがあります。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

- 仕事とプライベートの区別がつかなくなる

- 特定のグループで固まってしまう

- 馴れ合いで仕事の緊張感がなくなる

- 周囲から浮いているように感じる

それぞれの状況について、詳しく解説していきます。

仕事とプライベートの区別がつかなくなる

公私の境界線が曖昧になると、息苦しさを感じることがあります。例えば、休日や深夜でもお構いなしに同期グループのチャットが鳴りやまなかったり、プライベートな予定まで「みんなで行こう」という雰囲気になったりするケースです。仕事仲間としての関係を超えて、常に一緒に行動することを求められると、自分の時間が持てなくなり、精神的に疲れてしまう原因になります。

特定のグループで固まってしまう

同期の中でも特に仲の良い数人で、いつも同じメンバーで固まってしまうと、他の社員との間に見えない壁ができてしまうことがあります。お昼休みや休憩時間も常に同じメンバーで過ごしていると、先輩や上司が話しかけにくくなったり、他部署の人との交流の機会を逃してしまったりします。結果として、社内で孤立してしまい、仕事がやりにくくなる可能性も考えられます。

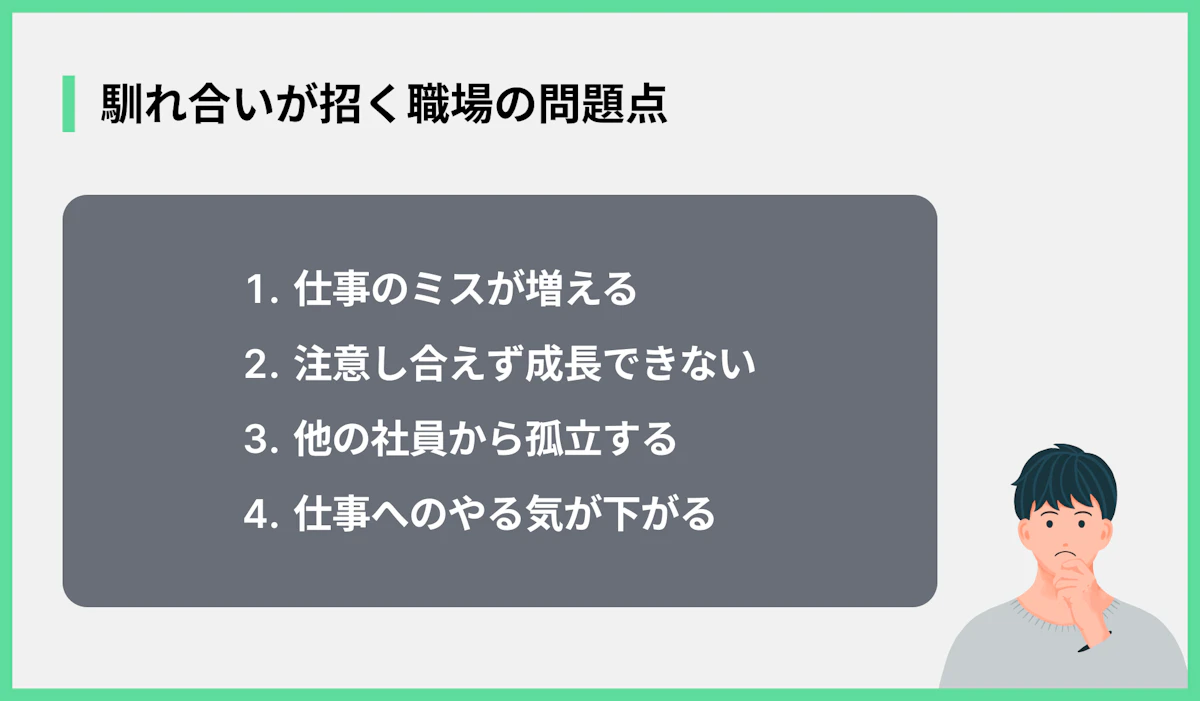

馴れ合いで仕事の緊張感がなくなる

仲が良いあまり、仕事に集中しにくい環境になるのも問題です。仕事中に私語が多かったり、馴れ合いの雰囲気でミスをしてもなあなあで済ませてしまったりすることがあります。本来であればお互いに指摘し合い、高め合えるはずの関係が、ただの「仲良しごっこ」になってしまうと、個人の成長が止まってしまうだけでなく、チーム全体の生産性も下がってしまうでしょう。

周囲から浮いているように感じる

仲良しグループ特有のノリや内輪ネタが中心になると、その輪に入れない人が孤立することがあります。自分がそのノリについていけないと感じたり、グループの方針と違う意見を持っていたりすると、疎外感を覚えてしまうでしょう。「本当はそう思わないけど、みんなに合わせておこう…」という状況が続くと、自分の意見を言えなくなり、働くこと自体がストレスになってしまいます。

同期と仲が良すぎることのメリット

もちろん、同期と仲が良いことには多くのメリットもあります。悩みの側面だけでなく、ポジティブな面も見ていきましょう。具体的には、以下のメリットが挙げられます。

- 仕事の相談が気軽にできる

- 辛い時に精神的な支えになる

- 会社に行くのが楽しくなる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

仕事の相談が気軽にできる

特に社会人経験が浅いうちは、仕事で分からないことだらけです。そんな時、すぐに質問できる相手がいるのは非常に心強いでしょう。「こんなこと聞いたら迷惑かな?」と先輩や上司には聞きにくいような些細なことでも、同期になら気軽に相談できます。お互いに教え合うことで、仕事の理解を深め、一緒に成長していくことができます。

辛い時に精神的な支えになる

仕事で大きなミスをしてしまったり、理不尽なことで上司に叱られたりした時、誰しも落ち込んでしまうものです。そんな辛い時に、同じ立場の仲間が励ましてくれるだけで、気持ちが楽になります。「あいつも頑張ってるから自分も頑張ろう」と思える仲間がいることは、仕事を長く続けていく上で大きなモチベーションになるでしょう。

会社に行くのが楽しくなる

気の合う同期がいると、会社に行くこと自体が楽しくなるというメリットもあります。「今日、同期の〇〇さんとランチだ」「仕事終わりにみんなでご飯に行く約束がある」など、楽しみな予定があれば、少し面倒な仕事も乗り切れるものです。職場に信頼できる仲間がいることは、日々の仕事に彩りを与え、充実した社会人生活を送るための大切な要素と言えます。

同期と仲が良すぎることのデメリット

メリットがある一方で、やはりデメリットも存在します。仲が良すぎることで生じる具体的な問題点を見ていきましょう。

- 仕事上の注意をしにくくなる

- 公私混同で業務に支障が出る

- 同期グループの輪から抜け出しにくい

- 他の社員との交流が減ってしまう

それぞれのデメリットについて、詳しく解説していきます。

仕事上の注意をしにくくなる

相手が明らかに間違った仕事の進め方をしていても、「これを言ったら気まずくなるかも…」と考えてしまい、指摘するのをためらってしまうことがあります。仲が良いからこそ、関係性を壊したくないという気持ちが働き、言うべきことが言えなくなってしまうのです。これは、本人のためにも会社のためにもならず、長期的には大きな問題に発展する可能性があります。

公私混同で業務に支障が出る

プライベートでの仲の良さを職場に持ち込みすぎると、業務の効率が落ちてしまうことがあります。勤務時間中にも関わらずプライベートな話で盛り上がりすぎたり、仲が良いからと安易に仕事を手伝ってしまい、自分の業務が終わらなかったりするケースです。仕事とプライベートの切り替えができないと、周りの社員に迷惑をかけるだけでなく、自身の評価を下げてしまうことにも繋がりかねません。

同期グループの輪から抜け出しにくい

グループ内の空気を読んでしまい、本当は乗り気でなくても断れないというプレッシャーを感じることがあります。例えば、仕事終わりの飲み会や休日の集まりに、疲れていても「付き合いが悪いと思われたくない」という理由で参加してしまうケースです。自分の意志よりもグループの同調圧力が優先されるようになると、心身ともに疲弊してしまいます。

他の社員との交流が減ってしまう

同期とばかり一緒にいると、他の社員とのコミュニケーション機会が失われるというデメリットもあります。気づけば、いつも同じメンバーとしか話しておらず、先輩や上司、他部署の人たちの名前と顔が一致しない、という状況に陥りがちです。社内での人脈が広がらないと、仕事で困った時に頼れる人が限られてしまったり、新しい仕事のチャンスを逃してしまったりする可能性があります。

仲が良すぎる同期との上手な付き合い方

同期との良い関係は保ちつつ、悩みは解消したいものです。ここでは、仲が良すぎる同期との上手な付き合い方を紹介します。

- 仕事中は意識的に距離を置く

- 同期以外の社員とも積極的に話す

- 参加したくない集まりは断る勇気を持つ

- 自分の時間を大切にすることを意識する

これらの具体的な方法を、一つずつ見ていきましょう。

仕事中は意識的に距離を置く

大切なのは、仕事とプライベートのメリハリをつけることです。業務に集中するため、オンオフの切り替えを意識するようにしましょう。例えば、仕事中は私的なチャットを控え、会話も業務連絡を中心にする、といった簡単なルールを自分の中で決めるだけでも効果があります。意識的に距離を置くことで、馴れ合いを防ぎ、健全な緊張感を保つことができます。

同期以外の社員とも積極的に話す

意識して、自ら交流の輪を広げることが大切です。同期グループの外に目を向けて、他の社員との関係構築を心がけましょう。最初は勇気がいるかもしれませんが、まずは笑顔で挨拶をすることから始めてみてください。慣れてきたら、ランチに先輩を誘ってみたり、他部署の人に仕事の質問をしてみたりと、少しずつ行動範囲を広げていくと良いでしょう。

参加したくない集まりは断る勇気を持つ

時には、自分の気持ちを優先して断る勇気も必要です。全ての誘いに乗る必要はありません。「ごめん、その日は予定があって」「今日はちょっと疲れているから、また今度!」など、角が立たないように断る工夫は大切ですが、自分の心と体を守ることを第一に考えましょう。最初は気まずいかもしれませんが、一度断ることができれば、次からはもっと楽になります。

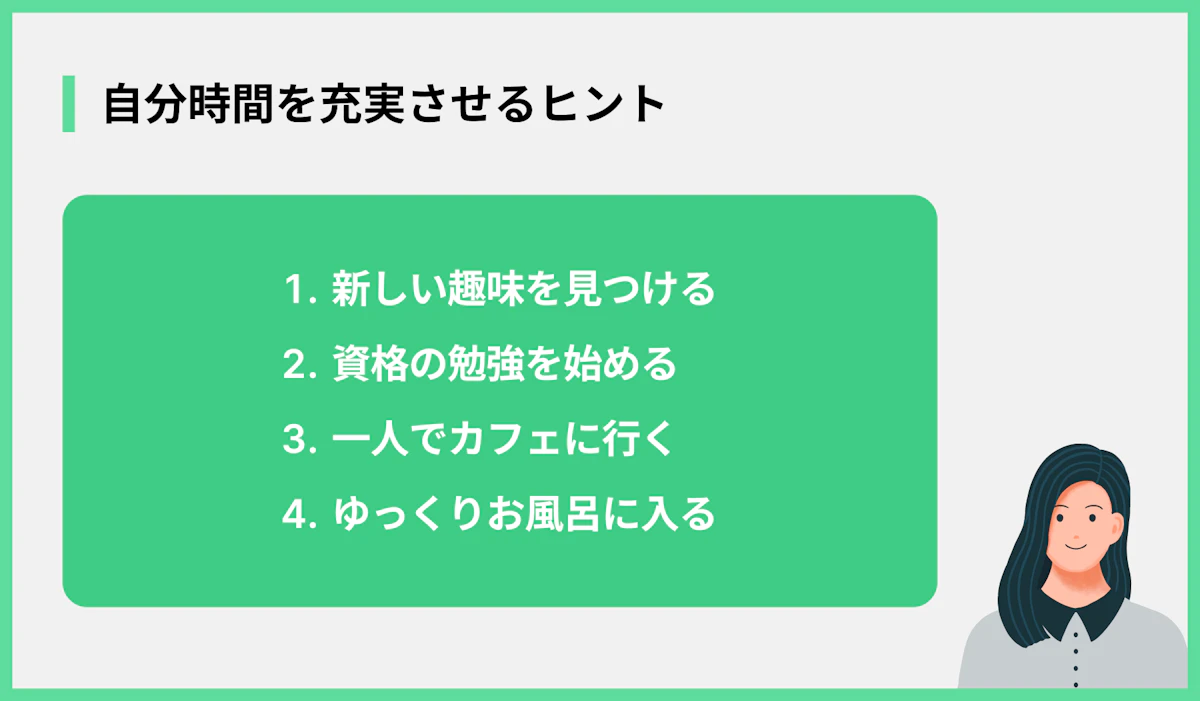

自分の時間を大切にすることを意識する

同期と過ごす時間も大切ですが、それと同じくらい一人の時間を充実させることも重要です。仕事終わりの時間や休日を、すべて同期との予定で埋める必要はありません。新しい趣味を見つけたり、資格の勉強をしたり、ただ家でゆっくり過ごしたりと、自分のために時間を使うことで、心に余裕が生まれます。精神的に自立することで、同期との関係にも良い影響を与えるでしょう。

{{/guide_format_03}}

今の人間関係が辛いなら転職も選択肢

これまで紹介した対処法を試しても状況が改善せず、人間関係が本当に辛いと感じるなら、思い切って環境を変える「転職」も一つの有効な選択肢です。

- 働く環境を変えて心機一転できる

- 新しい人間関係をゼロから築ける

- 自分に本当に合う社風の会社を見つける

それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。

働く環境を変えて心機一転できる

今の職場の人間関係が改善する見込みがない場合、環境そのものをリセットするのが一番の解決策になることがあります。我慢して働き続けることで心身に不調をきたしてしまっては元も子もありません。新しい職場で再スタートを切ることで、気持ちも新たに仕事に取り組むことができるでしょう。

新しい人間関係をゼロから築ける

転職の大きなメリットは、しがらみのないフラットな人間関係をゼロからスタートできることです。今の職場でできてしまった固定観念やグループから離れ、新しい同僚や上司と新たな関係を築くことができます。これまでの経験を活かして、次はバランスの取れた心地よい人間関係を築いていけば良いのです。

自分に本当に合う社風の会社を見つける

転職活動を通して、自分に合った社風の会社を選ぶことができます。例えば、「個人が尊重される文化の会社」「部署間の交流が活発な会社」など、次の職場に求める条件を明確にして探すことが可能です。一度、人間関係で悩んだ経験があるからこそ、次はどんな環境で働きたいかがより具体的に見えてくるはずです。

まとめ

この記事では、同期と仲が良すぎることによる悩みや、その対処法について解説してきました。

同期との関係を見直して働きやすい環境へ

同期は、社会人生活においてかけがえのない存在です。しかし、距離感が近すぎると、仕事やプライベートに悪影響を及ぼすこともあります。大切なのは、お互いを尊重し、適切な距離感を保つことです。まずは、この記事で紹介した付き合い方を参考に、自分にできることから試してみてください。少し意識を変えるだけで、今の職場がもっと働きやすい環境になるかもしれません。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

いろいろ試してみたけど状況が変わらない、あるいは、今の人間関係に限界を感じていて新しい環境に進みたいと考えているなら、一人で抱え込まずに転職のプロに相談してみませんか?Zキャリアでは、ノンデスクワーカーの転職を専門にサポートしています。キャリアアドバイザーが、一人ひとりの状況や希望を丁寧にヒアリングし、求人票だけでは分からない会社の雰囲気なども含めて、本当に合う職場探しをお手伝いします。まずは気軽に相談して、新しい一歩を踏み出しましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)