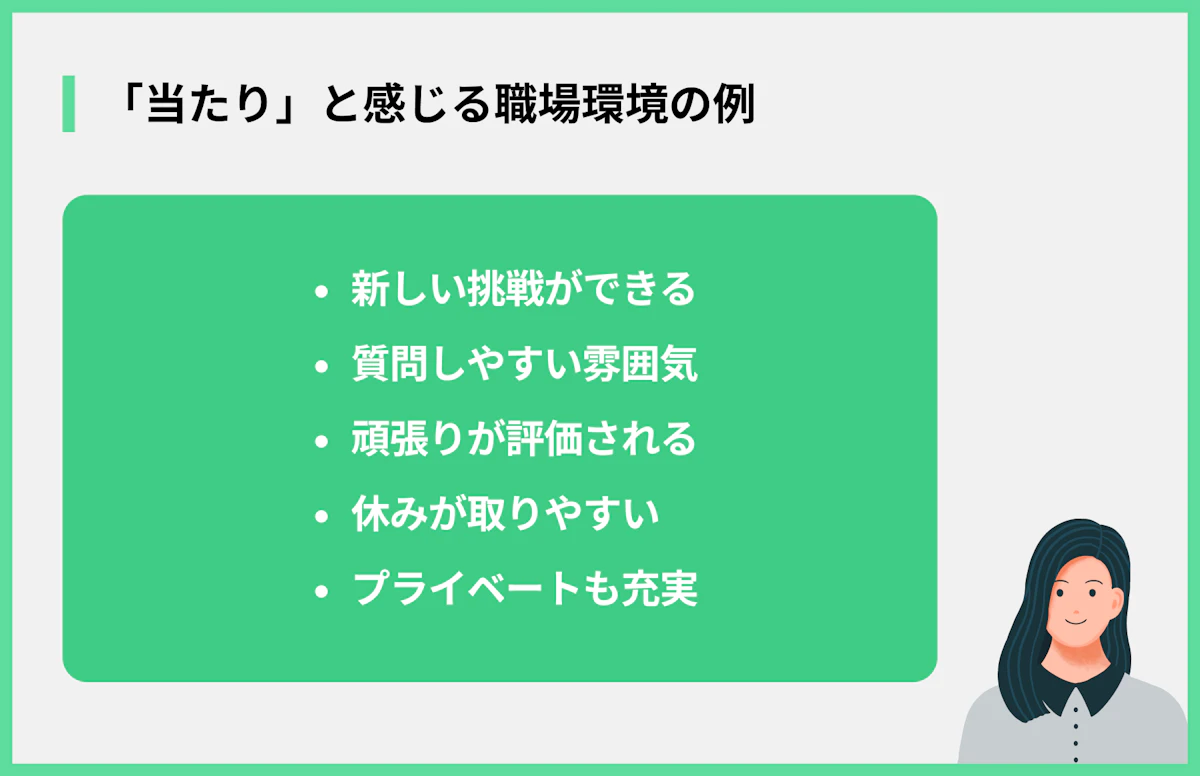

- 配属ガチャにおける「当たり」部署の具体例

- 「ハズレ」だと感じやすい部署の特徴

- そもそも配属先はどのように決まるのか

- 希望の配属を掴むために事前にできること

- 配属に不満がある場合の具体的な対処法

配属ガチャにおける「当たり」の部署とは?

新社会人にとって、最初の配属先は今後のキャリアを大きく左右する重要な要素です。配属ガチャにおける「当たり」の部署に関するポイントは以下の通りです。

- 自身の成長を実感できる

- 人間関係が良好で働きやすい

- 希望の勤務地で働ける

- 会社の将来を担う花形部署である

各項目について、詳しく解説していきます。

自身の成長を実感できる

やりがいを感じながら働けることは、「当たり」の部署の大きな特徴です。新しいスキルを習得できる機会が豊富であったり、少し難しいけれど挑戦しがいのある仕事を任せてもらえたりする環境は、自身の成長に直結します。

例えば、研修制度が充実していて、専門知識を基礎から学べる部署や、先輩がOJTで丁寧に指導してくれる部署などが挙げられます。昨日までできなかったことができるようになる喜びは、仕事へのモチベーションを高めてくれます。自分の成長が会社の利益に貢献していると実感できると、日々の業務にも張り合いが出るでしょう。将来のキャリアを考えた時に、明確なスキルアップが見込める部署は、まさに「当たり」と言えます。

人間関係が良好で働きやすい

どんなに仕事内容が良くても、職場の人間関係が悪ければ働き続けるのは辛いものです。ストレスなく仕事に集中できる環境であることは、非常に重要な要素です。上司や先輩に気軽に質問ができたり、困った時には部署全体で助け合ったりする文化が根付いている職場は、精神的な安心感につながります。ミスをしても個人を責めるのではなく、チームで原因を考えて再発防止に努めるような、前向きな雰囲気があることも大切です。

風通しが良く、若手でも意見を言いやすい環境であれば、仕事への貢献意欲も高まります。長く働き続けるためには、給与や仕事内容だけでなく、こうした良好な人間関係を築けるかどうかが鍵となるでしょう。

希望の勤務地で働ける

仕事とプライベートのバランスを保つ上で、勤務地は非常に重要なポイントです。プライベートも充実させやすい勤務地であれば、仕事への活力も湧いてきます。

地元で働きたい、実家から通いたいという人にとっては、それが叶うことが「当たり」の条件になるでしょう。一方で、都会での生活に憧れていたり、一人暮らしを始めたかったりする人にとっては、都心部の事業所に配属されることが理想かもしれません。

通勤時間が短い、休日に遊びに行きやすい場所が近いなど、自分のライフプランに合った場所で働けることは、日々の生活の質を大きく向上させます。予期せぬ転勤の可能性が低いことも、将来設計を立てやすくする上で大切な要素です。

会社の将来を担う花形部署である

会社の中心的な事業を担う部署や、今後成長が見込まれる新規事業に携われる部署への配属も「当たり」と言えます。こうした部署は、キャリアアップに直結しやすいという大きなメリットがあります。会社の売上に直接貢献するため、成果が目に見えやすく、評価にもつながりやすい傾向があります。優秀な人材が集まっていることも多く、レベルの高い同僚や先輩から刺激を受けながら仕事に取り組めるでしょう。

会社の重要なプロジェクトに関わることで、経営層の目に留まる機会も増え、将来の幹部候補として期待される可能性もあります。責任は大きくなりますが、その分やりがいも大きく、スピーディーな成長が期待できる環境です。

「ハズレ」だと感じやすい部署の特徴

一方で、多くの人が「ハズレ」だと感じてしまう部署には、いくつかの共通した特徴があります。具体的には以下の項目について解説します。

- スキルが身につかない単純作業が多い

- 職場の雰囲気が悪く相談しづらい

- 会社の業績に直接貢献しにくい

- 希望とは異なる地方での勤務になる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

スキルが身につかない単純作業が多い

毎日同じことの繰り返しで、誰にでもできるような仕事ばかりだと、「このままでいいのだろうか」と不安になるものです。将来のキャリア形成に繋がらないと感じる環境は、「ハズレ」部署の典型的な例と言えるでしょう。

例えば、一日中書類のコピーやデータ入力だけを担当するなど、数年後も同じ仕事をしている姿しか想像できない場合、成長実感が得られずモチベーションが低下しがちです。専門的なスキルが身につかなければ、将来的に転職を考えた際にも、自分のアピールポイントを見つけるのが難しくなってしまいます。仕事を通じて何かを学び、自分の市場価値を高めていきたいと考える人にとっては、非常に辛い環境と言えます。

職場の雰囲気が悪く相談しづらい

職場の人間関係は、仕事の満足度に大きな影響を与えます。特に、精神的な負担が大きい職場は、心身の健康を損なう原因にもなりかねません。上司が常に高圧的であったり、質問をしても「自分で考えろ」と突き放されたりする環境では、安心して働くことができません。

また、部署内で陰口や悪口が横行していたり、新人が孤立してしまったりするような雰囲気も問題です。困ったことがあっても誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまう状況は非常に危険です。仕事の悩みだけでなく、心の問題にまで発展する可能性があるため、もしこのような環境に置かれた場合は、我慢しすぎないことが大切です。

会社の業績に直接貢献しにくい

自分の仕事が会社の利益にどう繋がっているのかが見えにくい部署も、やりがいを感じにくい原因になります。モチベーションの維持が難しいと感じる人も少なくありません。

例えば、直接顧客と関わることがないバックオフィス部門や、会社の主要事業から外れた部署などがこれにあたります。もちろん、どのような仕事も会社を支える上で欠かせないものですが、成果が数字として表れにくいため、正当な評価を受けていないと感じることがあります。

「頑張っても給料は上がらないし、誰も見てくれていない」という気持ちになってしまうと、仕事への意欲を保つのは困難です。縁の下の力持ちとしての誇りを持てれば良いですが、そうでない場合は辛さを感じるかもしれません。

希望とは異なる地方での勤務になる

入社前に聞いていた話と違い、全く想定していなかった地方の事業所に配属されるケースも、「ハズレ」と感じる大きな要因です。生活基盤が大きく変わることは、想像以上にストレスがかかります。慣れない土地での一人暮らし、友人や家族と気軽に会えなくなる寂しさは、仕事のパフォーマンスにも影響を与える可能性があります。

また、都市部での生活を望んでいたのに、交通の便が悪い地域に配属された場合、休日の過ごし方も制限されてしまいます。会社によっては全国転勤が前提の場合もありますが、本人の希望が全く考慮されない配属は、会社への不信感にもつながり、「ここで長く働き続けるのは難しい」と感じるきっかけになるでしょう。

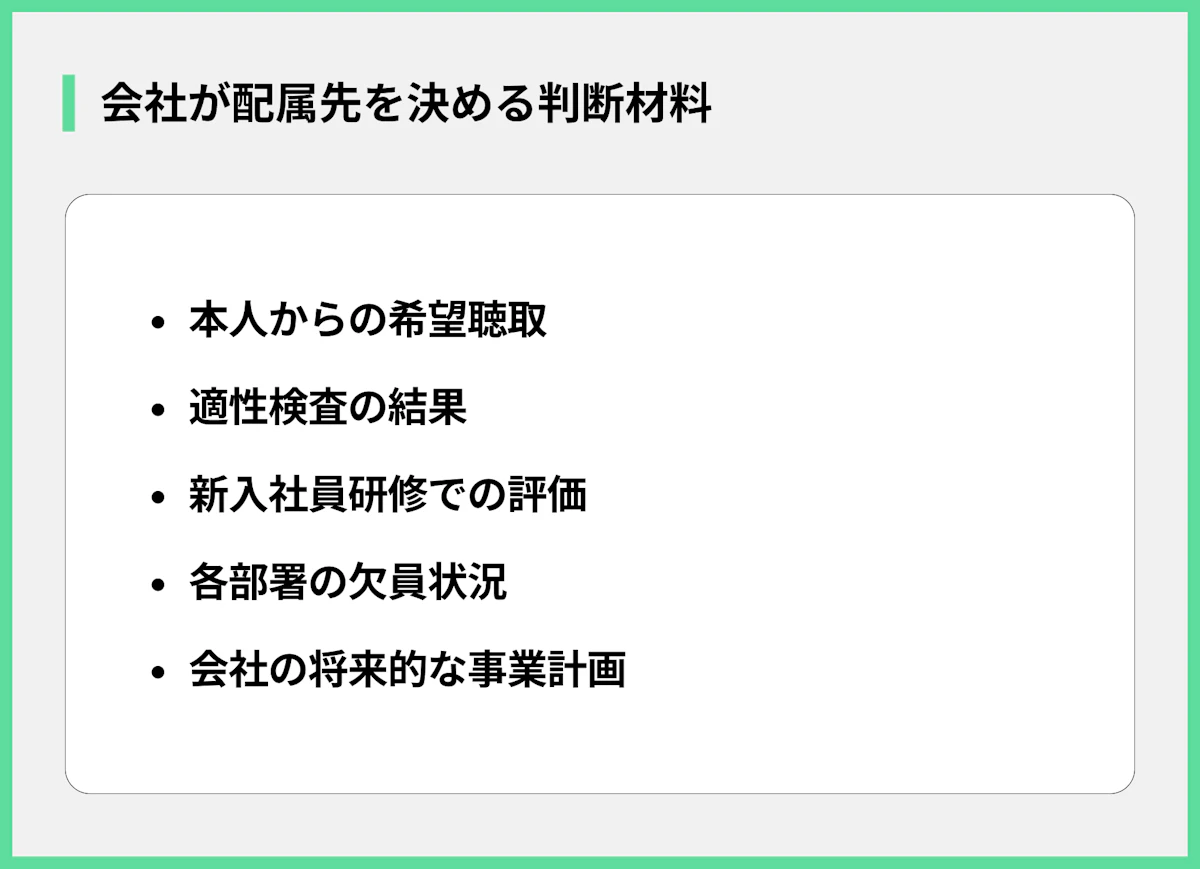

そもそも配属先はどうやって決まるの?

希望通りにいかないこともある配属ですが、会社側はどのような基準で決めているのでしょうか。配属決定の仕組みに関するポイントは以下の通りです。

- 本人の希望や適性を考慮して決める

- 研修中の成績や評価で判断する

- 各部署の人員計画に基づいて決める

- 会社の戦略的な意図で決める

各項目について、詳しく解説していきます。

本人の希望や適性を考慮して決める

多くの会社では、希望を伝えることの重要性を認識しており、配属を決める際に本人の希望や適性を参考にしています。入社前の面接やエントリーシートで、「どんな仕事がしたいか」「どの分野に興味があるか」といった質問をするのはそのためです。

また、適性検査の結果を用いて、その人が持つ性格や能力がどの部署で最も活かせるかを客観的に判断します。会社としても、社員が意欲的に働ける部署に配置する方が、早期離職を防ぎ、生産性も上がると考えています。ですから、配属先の希望がある場合は、なぜその部署で働きたいのかという理由と共に、臆することなくしっかりと伝えることが大切です。

研修中の成績や評価で判断する

入社後に行われる新入社員研修も、配属先を決めるための重要な判断材料になります。研修への取り組みが将来を決めると言っても過言ではありません。研修中の課題への取り組み姿勢、グループワークでの協調性、発表の出来栄え、そして研修の成績などは、人事担当者や各部署の上司が細かくチェックしています。

特に、専門的な知識が必要な部署では、研修での理解度が高い人が優先的に配属される傾向があります。高い意欲を示し、積極的に質問したり、良い成績を収めたりすることで、「この学生は有望だ」と評価され、希望の部署へ配属される可能性が高まるでしょう。

各部署の人員計画に基づいて決める

個人の希望や適性だけでなく、会社全体の事情も配属に大きく影響します。会社全体の都合も影響するため、必ずしも個人の希望が通るとは限りません。各部署では、年間の事業計画に基づいて必要な人員の数が決まっています。退職者が出た部署には新たな人員を補充する必要がありますし、事業が拡大している部署では増員が必要です。

逆に、事業が縮小している部署では新人の配属が見送られることもあります。このように、会社全体のバランスを見てパズルのように人員を配置していくため、個人の希望とは違う部署に配属されるケースも出てきてしまうのです。これはある程度仕方のない側面と言えるでしょう。

会社の戦略的な意図で決める

時には、会社の将来を見据えた戦略的な判断によって配属が決まることもあります。長期的な視点での配属もあるということを知っておくと良いでしょう。例えば、将来的に会社の中核を担うリーダーを育てるために、あえて最初の数年間は厳しい現場仕事を経験させる「武者修行」のような配属があります。

また、これから力を入れていく新規事業の立ち上げメンバーとして、ポテンシャルの高い新人が抜擢されるケースもあります。一見すると希望と違う「ハズレ」配属に見えても、実は会社からの大きな期待が込められた「当たり」配属である可能性も否定できません。

配属が決まる前にできること

配属には運の要素もありますが、希望の部署に配属される確率を高めるために、自分からできることもあります。具体的には以下の項目について解説します。

- 面接で配属先の希望を具体的に伝える

- インターンシップで仕事への適性を示す

- OB・OG訪問でリアルな情報を集める

- 内定者向けのイベントで積極的に質問する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

面接で配属先の希望を具体的に伝える

希望の部署に配属される可能性を高めるためには、面接の段階から熱意と具体性でアピールすることが重要です。「〇〇部で働きたいです」とだけ伝えるのではなく、「なぜその部署なのか」「入社したら自分のどんな強みを活かして貢献できるのか」をセットで話せるように準備しておきましょう。

例えば、「学生時代の〇〇という経験で培ったコミュニケーション能力を活かして、営業部でお客様と信頼関係を築きたいです」といった具体的な伝え方ができると、面接官も配属先を検討しやすくなります。熱意と明確なビジョンを示すことで、他の候補者との差別化を図ることができます。

インターンシップで仕事への適性を示す

もし興味のある会社がインターンシップを実施しているなら、積極的に参加することをおすすめします。インターンシップは、行動で意欲と能力を示す絶好の機会です。実際の仕事を体験することで、自分がその仕事に向いているかどうかを確認できますし、企業側にも自分の働きぶりを直接見てもらうことができます。

インターンシップで高い評価を得られれば、採用担当者の記憶に残り、配属先の希望を考慮してもらいやすくなる可能性があります。「この学生はうちの部署で活躍してくれそうだ」と思ってもらえれば、大きなアドバンテージになるでしょう。また、会社の雰囲気を肌で感じることで、本当に入社したい会社かを見極める良い機会にもなります。

OB・OG訪問でリアルな情報を集める

企業の公式な説明会やウェブサイトだけではわからない、現場のリアルな情報を得るためには、OB・OG訪問が非常に有効です。入社後のミスマッチを防ぐ上で、これほど効果的な方法はありません。実際にその会社で働いている先輩から、仕事の具体的な内容、部署の雰囲気、残業の実態、キャリアパスなど、踏み込んだ話を聞くことができます。

特に、希望する部署に所属している先輩に話を聞ければ、自分がそこで働く姿をより具体的にイメージできるでしょう。そこで得た情報を面接で話すことができれば、「しっかりと企業研究をしている」という熱意のアピールにも繋がります。

内定者向けのイベントで積極的に質問する

内定後から入社までの期間に、内定者懇親会や事業所見学などのイベントが開催されることがあります。こうした機会は、疑問点を解消しておくことが大切な場となります。人事担当者や現場で働く先輩社員と直接話せる貴重なチャンスを最大限に活用しましょう。

「各部署の仕事内容について詳しく教えてください」「若手社員はどのような仕事から始めることが多いですか」など、配属に関する質問を積極的にしてみるのがおすすめです。ここでのやり取りも、人事担当者は見ている可能性があります。意欲的な姿勢を見せることで、配属先を検討する際のプラス材料になるかもしれません。

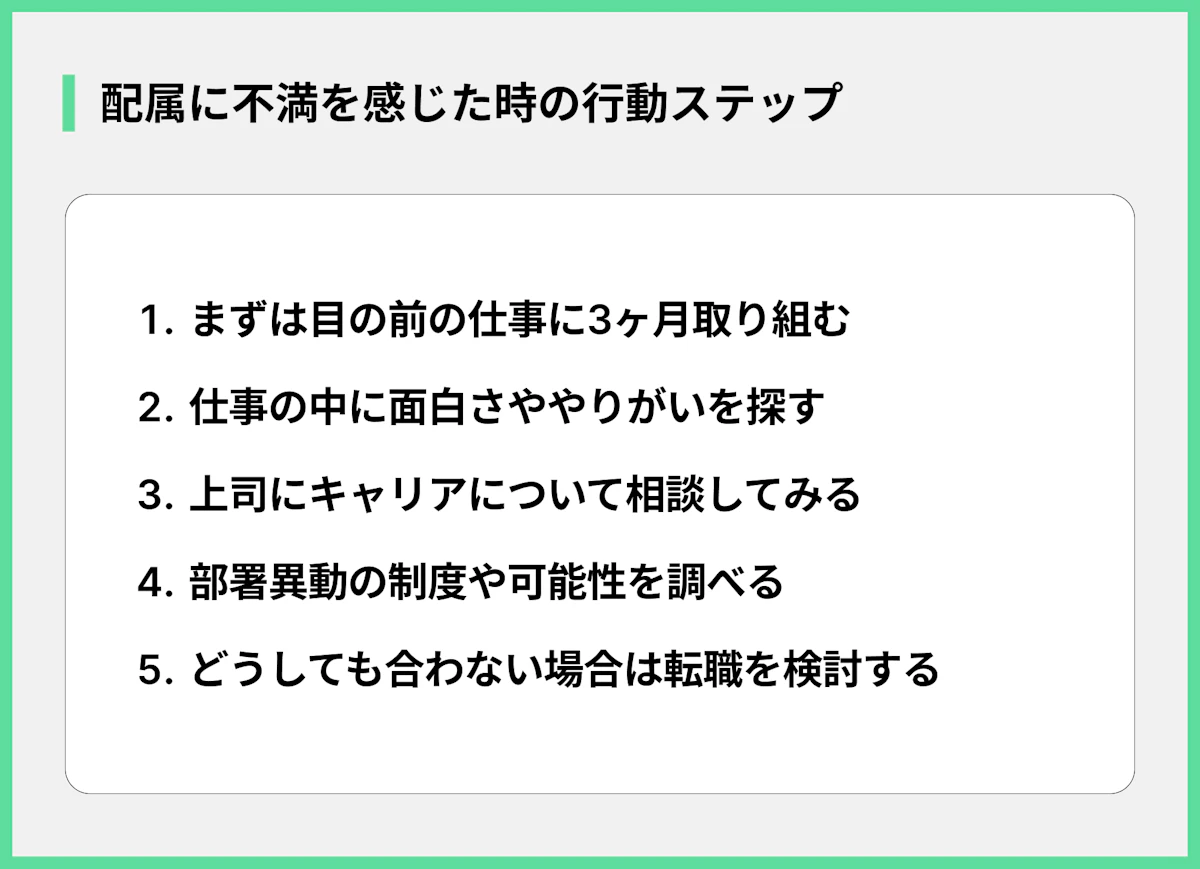

もし「ハズレ」だと感じた場合の対処法

万が一、希望と違う部署に配属されてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。状況を好転させるための対処法について、以下の通り解説します。

- まずは与えられた仕事に全力で取り組む

- 直属の上司にキャリアの相談をする

- 人事部に部署異動の希望を伝える

- 心身に不調があれば休職も検討する

- 3年後を見据えて転職の準備を始める

各項目について、詳しく見ていきましょう。

まずは与えられた仕事に全力で取り組む

希望と違う部署に配属されたからといって、すぐに「ハズレだ」と決めつけて仕事をおろそかにするのは良くありません。まずは意外な面白さや適性がわかるかもしれないと考え、与えられた仕事に真剣に取り組んでみましょう。最初は興味が持てなかった仕事でも、やっていくうちに奥深さに気づいたり、やりがいを見つけ出したりすることがあります。

また、目の前の仕事で成果を出すことで、社内での評価が高まり、その後のキャリアの選択肢が広がる可能性もあります。「あの部署でも頑張っていたから」という実績が、将来の部署異動の希望を後押ししてくれるかもしれません。少なくとも3ヶ月から半年は、食わず嫌いをせずに全力で取り組んでみることをおすすめします。

直属の上司にキャリアの相談をする

一定期間働いてみても、やはり今の仕事に納得できない、将来に不安を感じるという場合は、直属の上司に相談してみましょう。

その際は、不満をぶつけるのではなく、「相談」という形で話すことが大切です。キャリアプランを共有することを目的に、今の仕事で悩んでいることや、将来的にはどのような仕事に挑戦したいのかを正直に伝えてみましょう。良い上司であれば、あなたのキャリアプランを理解し、部署内で新しい仕事を任せてくれたり、人事部に働きかけてくれたりする可能性があります。

まずは一番身近な味方である上司に、自分の気持ちを打ち明けることから始めてみるのが良いでしょう。

人事部に部署異動の希望を伝える

上司に相談しても状況が改善しない場合や、そもそも上司との関係がうまくいっていない場合は、人事部に相談するという方法もあります。会社によっては、年に一度、部署異動の希望を申請できる「自己申告制度」や、人材を募集している部署に自ら応募できる「社内公募制度」が設けられています。

こうした制度を利用して、行動を起こすことが道を拓くきっかけになります。ただし、部署異動を実現するためには、なぜ異動したいのか、異動先でどのように貢献できるのかを明確に説明する必要があります。そのためにも、現部署での実績をきちんと作っておくことが重要になります。

心身に不調があれば休職も検討する

人間関係のストレスや過重労働、仕事内容が合わないことなどが原因で、心や体に不調を感じ始めたら、無理を続けるのは絶対にやめましょう。自分の心と体を守ることを最優先に考えてください。

眠れない、食欲がない、朝起きるのがつらいといった症状が続く場合は、心療内科や精神科を受診することをおすすめします。医師の診断によっては、休職という選択肢も考えられます。休職は逃げではありません。一度仕事から離れて心身を休ませ、今後のキャリアについて冷静に考えるための大切な期間です。会社には産業医や相談窓口が設置されている場合もあるので、利用してみるのも良いでしょう。

3年後を見据えて転職の準備を始める

今の会社での部署異動が難しい、あるいは会社の体質そのものに問題があると感じる場合は、転職を視野に入れるのも一つの有効な手段です。すぐに辞めるのではなく、計画的なキャリアチェンジを目指すことが成功の鍵です。

まずは現職で働きながら、スキルを磨いたり、資格を取得したりして、自分の市場価値を高めましょう。同時に、転職サイトに登録してどのような求人があるのかを調べたり、転職エージェントに相談してキャリアの方向性を整理したりと、水面下で準備を進めるのがおすすめです。「最低でも3年は働くべき」という考えに縛られる必要はありません。自分のキャリアにとって最善の道を見つけるために、積極的に行動しましょう。

納得できない配属なら転職も一つの選択肢

配属ガチャに失敗したと感じ、社内での解決も難しい場合は、新しい環境を求めて転職するのも前向きな決断です。転職を成功させるためのポイントは以下の通りです。

- 現職の経験をアピール材料として整理する

- 企業研究でミスマッチのない会社を選ぶ

- 転職エージェントをうまく活用する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

現職の経験をアピール材料として整理する

「ハズレ部署だったから、アピールできる経験なんてない」と思うのは間違いです。どんな経験も無駄にはならないという視点で、これまでの仕事を振り返ってみましょう。例えば、単純作業ばかりだったとしても、「正確性を保ちながら、作業スピードを〇%改善した」という工夫をアピールできます。人間関係が悪い職場だったなら、「厳しい環境でストレス耐性が身についた」とポジティブに言い換えることも可能です。

たとえ短い期間であっても、社会人として働いた経験は必ず次のステップで活かせます。自分では気づかない強みが見つかることもあるので、キャリアの棚卸しをしっかり行うことが大切です。

企業研究でミスマッチのない会社を選ぶ

次の職場で同じ失敗を繰り返さないためには、徹底した企業研究が不可欠です。自分に合う環境を見つけることをゴールに設定し、情報収集を行いましょう。求人票の仕事内容だけでなく、企業のウェブサイトやSNSをチェックして、社風や価値観が自分に合うかを確認します。

また、企業の口コミサイトなども参考にし、実際に働いている人や働いていた人のリアルな声に耳を傾けることも重要です。面接の場では、こちらからも配属の可能性やキャリアパスについて具体的に質問し、入社後のイメージを明確にしておくことで、ミスマッチのリスクを減らすことができます。

転職エージェントをうまく活用する

一人で転職活動を進めるのは、情報収集や書類作成、面接対策など、やるべきことが多くて大変です。そんな時は、転職エージェントをうまく活用することをおすすめします。転職エージェントに相談すれば、客観的なアドバイスをもらえるだけでなく、自分では見つけられなかった非公開求人を紹介してもらえることもあります。

キャリアのプロが、あなたの経験やスキルをヒアリングした上で、最適なキャリアプランを一緒に考えてくれます。履歴書や職務経歴書の添削、面接対策など、選考を突破するための具体的なサポートを受けられるのも大きなメリットです。

配属の悩みはプロに相談してみよう

この記事では、配属ガチャの「当たり」と「ハズレ」、そして配属に不満を感じた時の対処法について解説しました。納得できる配属に関するポイントは以下の通りです。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

配属ガチャに関する不安や悩みは、多くの新社会人が抱える共通のものです。一人で抱え込まずに相談することが、解決への第一歩となります。

「ハズレを引いてしまったかもしれない」「このままで将来大丈夫かな」と感じた時、その気持ちを誰かに話すだけで、心が少し軽くなることもあります。もし身近に相談できる人がいない、あるいはもっと専門的なアドバイスが欲しいと感じたら、ぜひ私たちZキャリアのキャリアエージェントに相談してください。

Zキャリアは、特にノンデスクワーカーの仕事に詳しく、現場のリアルな情報を豊富に持っています。あなたの希望や適性を丁寧にヒアリングし、今後のキャリアにとって最善の道は何かを一緒に考え、全力でサポートします。転職を無理に勧めることはありませんので、まずは気軽に話を聞いてみるという気持ちで、一歩を踏み出してみませんか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)