- 残業が多いかどうかの判断基準

- きついと感じる残業時間の目安

- 残業が多くなりがちな職場の共通点

- 残業がつらくて辞めたい時の具体的な対処法

残業が多いのはどこから?その疑問に答えます

「毎日残業で、自分の時間がない…」「周りも残業しているけど、これって普通なの?」と、自分の働き方に疑問を感じていませんか。残業が多いかどうかの判断基準は、以下の通りです。

- 法律で定められた残業時間の上限を知る

- 平均残業時間はあてにならないと考える

- 周りの人と比べて残業が多いか判断する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

法律で定められた残業時間の上限を知る

まず知っておきたいのは、国が定めた残業時間の上限というルールがあることです。難しい法律の話を覚える必要はありませんが、「残業時間にはちゃんとした上限がある」と覚えておくだけでも、自分の状況を客観的に見る助けになります。

具体的には、「36(サブロク)協定」という特別な約束を会社と結んでいない限り、社員を残業させることはできません。そして、この協定を結んでいたとしても、残業時間には上限が設けられています。原則として、残業は「月45時間・年360時間」までと決められているのです。

もし、特別な事情があってこの時間を超える場合でも、さらに厳しい上限が設定されています。例えば、年間の残業時間は720時間以内、月に100時間を超えてはいけない、といったルールです。

もし自分の残業時間が、この「月45時間」を毎月のように超えているのであれば、それは法律の基準から見ても「多い」と言えるでしょう。自分の給与明細などで残業時間を確認し、この基準を超えていないか一度チェックしてみてください。

平均残業時間はあてにならないと考える

求人サイトや会社の採用ページでよく見かける「平均残業時間」。これを見て「この会社は残業が少なそう」と判断するのは、少し早いかもしれません。なぜなら、平均残業時間はあくまで目安でしかないからです。

例えば、「平均残業時間20時間」と書かれていても、それは全社員の平均値です。営業部では月40時間残業しているけれど、事務部ではほとんど残業がない、というケースもあります。この場合、自分が配属される部署によっては、平均とは全く違う働き方になる可能性があります。

また、時期によっても残業時間は大きく変動します。例えば、建設業界なら工事の締め切り前、工場なら生産が忙しい時期は、どうしても残業が増えがちです。平均残業時間は、そういった忙しい時期と暇な時期をならした数字なので、実態を表していないことも多いのです。

ですから、求人票の数字だけを信じ込むのではなく、「部署や時期によって違うかもしれない」という視点を持つことが大切です。気になる場合は、面接の時に「忙しい時期はどのくらい残業がありますか?」など、具体的な質問をしてみるのも良いでしょう。

周りの人と比べて残業が多いか判断する

一番身近で分かりやすい判断基準は、職場の人たちと比べてどうかという点です。同じ部署の先輩や同僚が、自分と同じくらい残業しているのか、それとも自分だけが突出して遅くまで残っているのかを確認してみましょう。

もし、部署全体が慢性的に残業している状態なら、それは会社の体制や仕事の進め方に問題があるのかもしれません。一方で、自分だけが明らかに多くの残業をしている場合は、仕事の量や役割分担に偏りがある可能性があります。

また、社外の友人や家族など、違う会社や業界で働く人と話してみるのも参考になります。ただし、業界によって忙しさのピークや働き方は様々です。例えば、飲食サービス業と工場勤務では、忙しい時間帯も休日の取り方も異なります。そのため、他の人と比べて一喜一憂するのではなく、「自分の業界ではこれくらいが普通なのかな?」「でも、やっぱり自分の今の状況はきついな」というように、自分の気持ちを整理するための一つの材料として活用するのがおすすめです。

残業時間、何時間から「きつい」と感じる?

残業が「多い」かどうかの基準は人それぞれですが、心や体に影響が出始める目安はあります。「きつい」と感じる残業時間の目安については、以下の通りです。

- 月20時間でもきついと感じる理由

- 月40時間は心身に影響が出やすい時間

- 80時間を超えると過労死ラインと認識する

各項目について、詳しく解説していきます。

月20時間でもきついと感じる理由

月20時間の残業は、1日あたりに換算すると約1時間です。

数字だけ見ると「それくらいなら大丈夫そう」と感じるかもしれません。ですが、毎日定時で帰れないストレスは、じわじわと心身に影響を与えます。1時間の残業でも、仕事が終わって家に帰るともう夜遅くになっていて、平日に友人や恋人と会ったり、趣味の時間を作ったりすることが難しくなります。毎日「仕事と家の往復だけ」という生活が続くと、気持ちも滅入ってしまいます。

また、現場仕事の場合、1時間の残業は体力的にも負担が大きくなります。例えば、建設現場での作業や、工場での立ち仕事は、1時間延長するだけでも翌日に疲れが残りやすくなるでしょう。「たった1時間」と軽く考えず、もし月20時間の残業で「きつい」と感じているなら、それは決して甘えではありません。自分の心と体が発しているサインを、大切にしてください。

月40時間は心身に影響が出やすい時間

月40時間の残業は、1日あたり2時間の残業が毎日続いている状態です。このレベルになると、プライベートの時間はほぼないと感じる人がほとんどでしょう。

仕事が終わって帰宅しても、食事と睡眠をとるだけで精一杯。心身をリフレッシュする余裕がなくなってきます。平日は自分の時間が全くなく、休日は平日の疲れを取るために寝て過ごすだけ…という生活パターンに陥りがちです。これでは、仕事へのモチベーションを維持するのも難しくなります。

体力的な負担も大きく、慢性的な睡眠不足や疲労感、集中力の低下などを引き起こす可能性があります。友人との約束を断ることが増えたり、趣味を楽しめなくなったりすることで、社会から孤立したような気持ちになることもあります。月40時間の残業が常態化している職場は、働き方として健全とは言えません。自分の健康を守るためにも、環境を変えることを真剣に考え始めるべき段階と言えるでしょう。

80時間を超えると過労死ラインと認識する

月の残業時間が80時間を超える状態は、過労死のリスクが高まる非常に危険な水準です。これは「過労死ライン」とも呼ばれており、心臓や脳の病気を引き起こすリスクが格段に高まるとされています。絶対に放置してはいけない、命に関わる問題です。

このレベルの残業が続いている場合、もはや「仕事だから仕方ない」と我慢できる範囲を完全に超えています。十分な睡眠も休息もとれず、常に極度の緊張と疲労にさらされている状態は、心と体の両方を確実に蝕んでいきます。

もし今、月の残業が80時間を超えるような状況にあるなら、自分の身を守ることを最優先に考えてください。すぐにでも上司に相談する、会社の相談窓口を利用する、そして何よりも、その職場から離れることを強く検討すべきです。仕事は人生の一部であり、全てではありません。健康を損なってしまっては、元も子もありません。一刻も早く、安全な環境に移るための行動を起こしましょう。

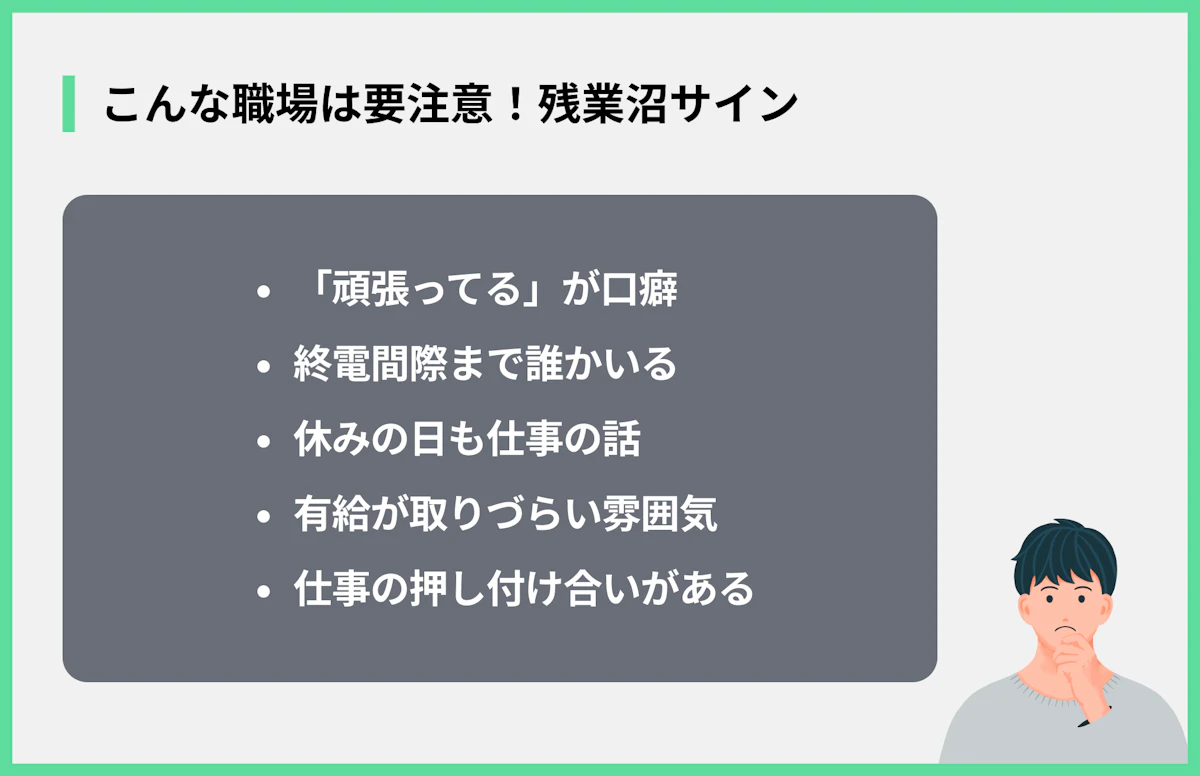

残業が多くなりがちな職場の特徴

残業が多くなってしまうのには、理由があります。個人の能力だけでなく、職場環境が大きく影響しているケースがほとんどです。残業が多くなりがちな職場の特徴は、以下の通りです。

- いつも人手が足りていない

- 特定の人に仕事が集中している

- 上司が残業を当たり前だと思っている

各項目について、詳しく解説していきます。

いつも人手が足りていない

残業が多い職場の最も分かりやすい特徴は、慢性的な人手不足です。単純に、やるべき仕事の量に対して働く人の数が足りていないため、一人ひとりの負担が大きくなり、時間内に仕事が終わらなくなってしまいます。

例えば、飲食店でスタッフが一人休んだだけで、お店が回らなくなってしまうような状況を想像してみてください。それと同じで、工場や建設現場でも、常にギリギリの人数で作業していると、誰かが休んだり、急なトラブルが発生したりした時に、残りのメンバーが残業してカバーせざるを得なくなります。一年中、求人サイトに同じ職種の募集が出ている会社は、人が定着せずに常に人手不足に陥っている可能性があります。

人が足りないから仕事が大変になり、大変だから人が辞めていき、さらに人手不足が悪化するという悪循環に陥っているのかもしれません。

特定の人に仕事が集中している

職場全体としては人手が足りていても、「あの人にしかできない仕事」が多い場合、その特定の人に残業が集中してしまいます。これは、業務の「属人化(ぞくじんか)」と呼ばれる問題です。

例えば、「この機械の操作はAさんしか分からない」「このお客さんの対応はBさんじゃないとダメ」といった状況が、職場にありませんか。ベテランの従業員に仕事が偏り、若手は簡単な作業しか任せてもらえない、といったケースもこれにあたります。このような職場では、仕事ができる人にどんどん業務が集中し、その人が休んだり辞めたりすると、業務がストップしてしまうリスクがあります。

また、仕事を任されている本人も、責任感から断れずに長時間労働になってしまいがちです。誰かが休んでも他の人がカバーできるような、仕事の分担や情報共有の仕組みが整っていない職場は、残業が発生しやすい環境と言えるでしょう。

上司が残業を当たり前だと思っている

職場の雰囲気を作る上で、上司の考え方は非常に大きな影響を与えます。

もし、上司自身が長時間労働をいとわないタイプだったり、「若いうちは苦労して当たり前」という価値観を持っていたりすると、部下は定時で帰りづらくなります。上司が夜遅くまで残っていると、「先に帰ってはいけないのかな」と無言のプレッシャーを感じてしまい、特にやることがなくても付き合いで残業してしまう、といったことも起こりがちです。

また、「残業している人=頑張っている人」と評価するような風土の会社も問題です。本来は、時間内に効率よく仕事を終わらせる人が評価されるべきです。ですが、残業の多さで頑張りをアピールする文化が根付いていると、だらだらと時間をかけて仕事をすることが常態化してしまいます。

このような精神論や古い価値観がはびこる職場では、根本的に残業を減らそうという意識が低いため、長時間労働から抜け出すのは難しいかもしれません。

「残業が多いのは無能だから」という考えは間違い

毎日残業が続くと、「時間内に仕事を終わらせられないのは、自分の能力が低いからじゃないか…」と、自分を責めてしまうことがあるかもしれません。ですが、その考えは間違いです。残業が多い原因は、個人ではなく会社側にあるケースがほとんどです。その理由については、以下の通りです。

- 仕事量そのものが多すぎるケース

- 会社の文化や体制に問題があるケース

- 効率化より長時間労働を評価する風潮

各項目について、詳しく解説していきます。

仕事量そのものが多すぎるケース

まず考えられるのは、物理的に時間内に終わらない仕事量を任されているケースです。どんなに手際よく、効率的に仕事を進めようとしても、そもそも一人で抱えられる量には限界があります。

例えば、一日に100個の製品を作るのがやっとのところ、150個作るように指示されたら、どう頑張っても定時内には終わりません。これは、本人の能力の問題ではなく、明らかに仕事の割り振りの問題です。

特に、人手不足の職場では、辞めてしまった人の分の仕事が、残ったメンバーにそのまま上乗せされることがあります。会社が新しい人を採用するまでの間、一時的に負担が増えるのは仕方ないかもしれませんが、その状態が何か月も続くようであれば、それは会社の経営判断の問題です。自分の能力を疑う前に、まずは「この仕事量、本当に一人で定時内に終わる量なのだろうか?」と客観的に考えてみることが大切です。

会社の文化や体制に問題があるケース

残業の原因が、会社の文化や組織体制にあることも少なくありません。例えば、何かを決めるのに、たくさんの上司のハンコが必要な「ハンコリレー」のような非効率なルールが残っていたり、頻繁に長時間の会議が開かれたりする職場では、本来の業務に使える時間がどんどん削られていきます。

また、急な仕様変更や指示の変更が多い職場も要注意です。現場で作業を進めていたのに、上からの鶴の一声でやり直しになってしまえば、それまでの時間は無駄になり、当然残業が発生します。このように、個人の努力ではどうにもならない、会社全体の仕組みや進め方に問題が潜んでいることはよくあります。

自分一人が「もっと効率よくやろう」と頑張っても、会社全体が変わらなければ、残業はなくならないのです。もし、日々の業務の中で「これって無駄じゃない?」「もっとこうすれば早くなるのに」と感じることが多いなら、それは個人の能力ではなく、会社の体制に原因がある可能性が高いでしょう。

効率化より長時間労働を評価する風潮

信じられないかもしれませんが、いまだに成果よりも「遅くまで頑張っている姿」が評価される職場も存在します。このような会社では、時間内に仕事を終わらせて定時で帰る人よりも、夜遅くまで残って仕事をしている人の方が「熱意がある」と見なされてしまうのです。

この風潮があると、本当は仕事が終わっていても、周りの目を気にして帰りづらくなります。「お先に失礼します」と言い出しにくい雰囲気があり、付き合いでだらだらと残業してしまうことも。これでは、効率よく仕事をしようというモチベーションも湧きません。むしろ、時間をかけてゆっくり仕事をする方が評価されるという、おかしな状況が生まれてしまいます。

もし、自分の職場で「早く帰る人はやる気がない」といった空気が流れているなら、それは個人の能力とは全く関係のない、会社の文化の問題です。そのような環境で自分を責める必要は全くありません。

残業が多くて辞めたいと思ったらやるべきこと

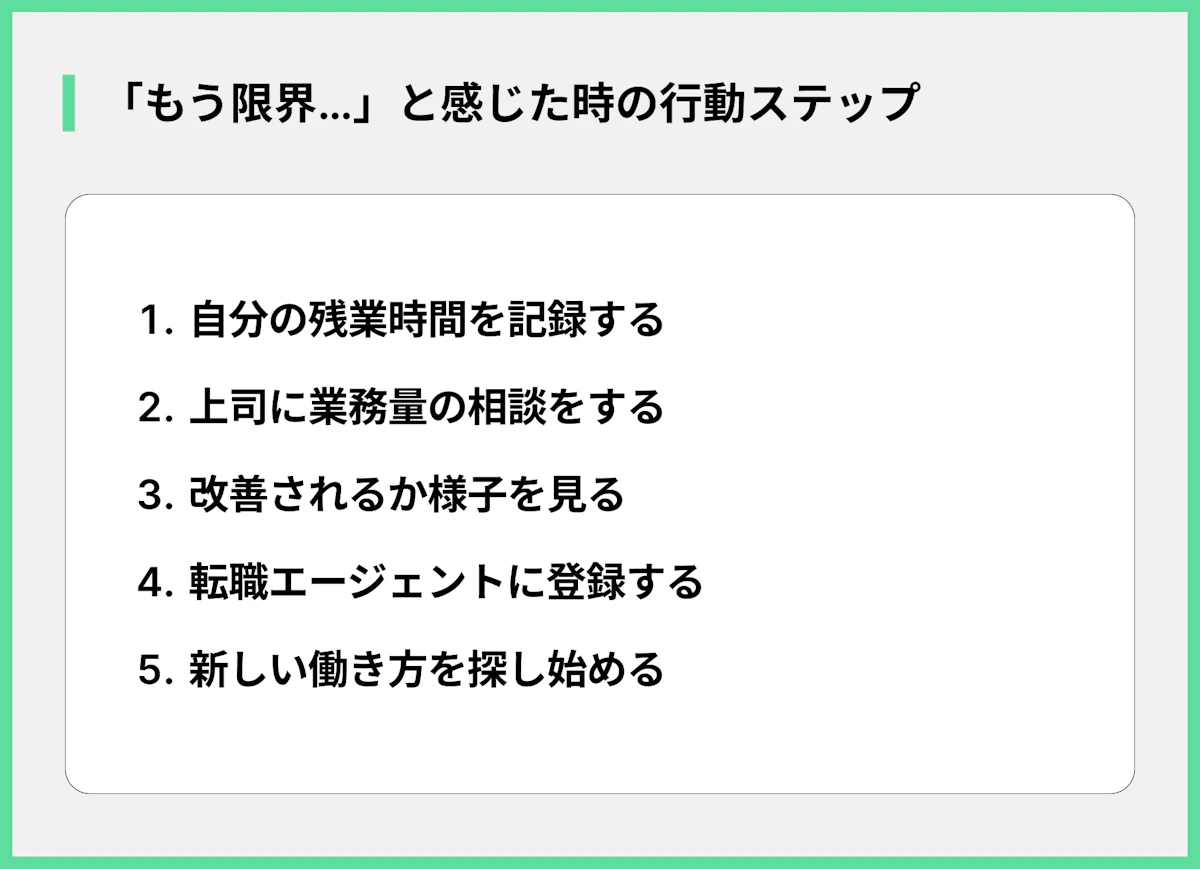

残業がつらくて「もう辞めたい」と感じたら、感情的に行動する前に、いくつか試せることがあります。状況を改善するために、まずは冷静に行動してみましょう。やるべきことは、以下の通りです。

- まずは上司に相談して業務量を調整する

- 部署異動が可能か確認する

- 改善が見込めないなら転職を検討する

各項目について、詳しく解説していきます。

まずは上司に相談して業務量を調整する

いきなり「辞めます」と切り出す前に、まずは直属の上司に相談するのが最初のステップです。上司は、部下の仕事の状況を完全には把握できていない可能性があります。

「言わなくても分かってくれるだろう」と思わず、自分の言葉で正直に伝えることが大切です。相談する際は、「つらいです」「辞めたいです」と感情的に訴えるのではなく、「現在の業務量が自分のキャパシティを超えており、毎日〇時間ほどの残業が発生している状況です。このままでは品質の維持が難しくなるため、業務量の調整をお願いできないでしょうか」というように、具体的に事実を伝え、相談するという形をとりましょう。

もしかしたら、上司も現場の人手不足に気づいておらず、相談をきっかけに人員の補充や業務分担の見直しを考えてくれるかもしれません。もちろん、相談したからといって必ず解決するとは限りません。ですが、何も行動しなければ状況は変わりません。まずは、社内で解決できる可能性を探るという意味で、勇気を出して相談してみる価値はあります。

部署異動が可能か確認する

今の部署の仕事内容や人間関係、働き方が合わないだけで、会社自体が嫌いなわけではないというケースもあるでしょう。その場合は、「部署異動」という選択肢も考えられます。会社によっては、社内公募制度や自己申告制度など、社員が部署異動の希望を出せる仕組みが整っている場合があります。人事部や信頼できる上司に、部署異動の可能性について相談してみるのも一つの手です。

例えば、「今の製造ラインは残業が多いですが、検査部門は比較的落ち着いていると聞きました。そちらの部門で貢献したいと考えています」というように、前向きな姿勢で相談できれば、会社側も検討してくれるかもしれません。ただし、必ずしも希望が通るとは限りませんし、異動制度がない会社もあります。

しかし転職という大きな決断をする前に、社内で環境を変える方法がないかを探ってみることは、決して無駄にはならないでしょう。

改善が見込めないなら転職を検討する

上司に相談しても「みんな我慢しているんだから」「気合が足りない」などと言われて取り合ってもらえなかったり、部署異動の制度がなかったりする場合もあるかもしれません。残念ながら、その会社で働き続けても状況が改善する可能性は低いでしょう。その時は、自分の健康と未来のために転職を考えることが、最善の選択肢となります。我慢して働き続けて心や体を壊してしまっては、次のステップに進むことさえ難しくなってしまいます。

「会社は星の数ほどある」とよく言いますが、それは事実です。今の会社が全てではありません。残業が少なく、プライベートの時間も大切にできる会社はたくさんあります。改善の努力をしても状況が変わらないのであれば、勇気を出して新しい環境に目を向けてみましょう。転職は、より良い働き方を見つけるためのポジティブな一歩です。

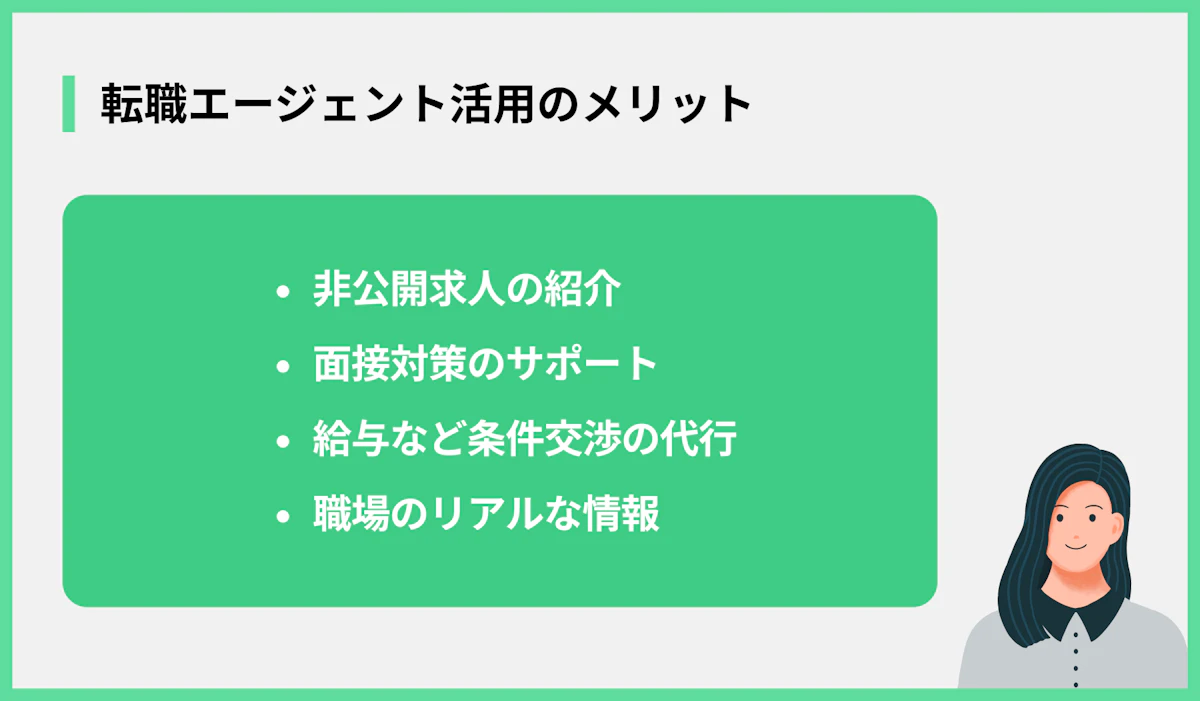

残業の悩みは一人で抱え込まず専門家に相談

残業が多くて転職を考え始めたけれど、「自分に合う会社なんてあるのかな」「転職活動って何から始めたらいいんだろう」と、不安に思うことも多いでしょう。そんな時は、一人で悩まずに転職のプロに相談するのがおすすめです。転職エージェントに相談するメリットは、以下の通りです。

- 自分の市場価値を客観的に知る

- 残業が少ない求人を紹介してもらう

- Zキャリアのエージェントに相談してみよう

各項目について、詳しく解説していきます。

自分の市場価値を客観的に知る

今の会社に長くいると、自分のスキルや経験が他の会社で通用するのか、分からなくなりがちです。転職エージェントは、多くの求職者と企業を見ている転職のプロ。相談することで、今の自分が転職市場でどう評価されるのか、客観的な視点で教えてくれます。

「自分なんて大したスキルもないし…」と思っていても、エージェントから見れば「その経験は、あの業界ではとても貴重ですよ」と、思わぬ強みを発見してくれることもあります。例えば、工場でのライン作業の経験しかないと思っていても、「正確にコツコツ作業できる集中力」や「チームで協力して目標を達成する協調性」は、他の仕事でも十分に活かせるスキルです。

自分の市場価値を正しく知ることは、自信を持って転職活動を進める上で非常に重要です。まずは、プロの目から見た自分の価値を知ることから始めてみましょう。

残業が少ない求人を紹介してもらう

個人で求人を探していると、求人票に書かれた「平均残業時間」くらいしか情報がなく、実際の働き方は入社してみないと分からないのが実情です。ですが、転職エージェントは、企業の内部情報に詳しい場合があります。

エージェントは企業の人事担当者と直接やり取りをしているため、「この部署は最近、働き方改革で残業がかなり減った」「この会社はノー残業デーを徹底している」といった、求人票だけでは分からないリアルな情報を持っていることがあります。「残業は月20時間以内に抑えたい」「プライベートの時間も大切にしたい」といった希望を伝えれば、その条件に合った求人を厳選して紹介してくれます。

自分でやみくもに探すよりも、はるかに効率的に、希望の働き方ができる会社と出会える可能性が高まります。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

残業のことで悩んでいたり、転職を少しでも考えていたりするなら、ぜひ私たち「Zキャリア」に相談してください。Zキャリアは、特に20代の若手や、ノンデスクワーカー(工場、建設、運送、サービス業など)の転職支援を得意としています。

「今の仕事、本当にこのままでいいのかな…」という漠然とした悩みから、「残業が少ない会社に転職したい」という具体的な希望まで、どんなことでも構いません。経験豊富なキャリアアドバイザーが、一人ひとりの話にじっくりと耳を傾け、親身になってサポートします。

履歴書の書き方や面接対策はもちろん、どんな仕事が向いているか分からないという方には、適性を見つけるところから一緒に考えます。相談したからといって、必ず転職する必要はありません。まずは、自分の気持ちを整理するつもりで、気軽に話を聞かせてもらえませんか。残業に追われる毎日から抜け出し、自分らしい働き方を見つけるための一歩を、Zキャリアと一緒に踏み出しましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)