- 異動希望で評価が下がると言われる本当の理由

- 上司に納得してもらえる円満な異動の伝え方

- 異動希望が通った後に評価を高めるための行動

- もし理不尽に評価が下がった場合の具体的な対処法

異動を希望すると本当に評価は下がるの?

「異動したい」と伝えたら、やる気がないと思われて評価が下がってしまうのではないか、と不安になりますよね。異動希望が評価にどう影響するか、そのポイントは以下の通りです。

- 評価に影響しないポジティブな異動がある

- 誤解されて評価が下がる可能性も否定できない

- 会社の状況や上司の考え方で判断は変わる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

評価に影響しないポジティブな異動がある

結論から言うと、すべての異動希望が評価ダウンに繋がるわけではありません。 むしろ、会社への貢献意欲の表れと見なされ、評価が上がるケースさえあります。

例えば、「今の部署で身につけたスキルを、別の部署で活かして会社にもっと貢献したい」「新しい分野に挑戦して、自分の能力の幅を広げたい」といった前向きな理由であれば、上司も応援しやすいでしょう。

会社としても、社員が様々な部署を経験することで、多角的な視点を持つ人材に育ってくれるのは大きなメリットです。自分の成長と会社の成長を結びつけて伝えられる異動希望は、ポジティブに受け取られる可能性が高いと言えます。

誤解されて評価が下がる可能性も否定できない

ですが、伝え方次第ではネガティブな印象を与えてしまうことも事実です。例えば「今の仕事がつまらない」「人間関係が嫌だ」といった、現状への不満だけが理由だと、単なる「逃げ」と捉えられかねません。

上司の立場からすると、「不満があるなら、まずこの部署で解決する努力をしてほしかった」「また同じような理由で辞めたいと言い出すのでは?」と不安に感じてしまいます。

また、異動したいという気持ちが先行するあまり、現在の仕事がおろそかになっていると見られるのも危険です。あくまで「今の仕事もきちんとこなした上で、次のステップに進みたい」という姿勢を示すことが大切になります。

会社の状況や上司の考え方で判断は変わる

最終的に異動希望がどう受け取られるかはケースバイケースです。会社の経営状況や、部署の人員状況によっても判断は大きく左右されます。

例えば、ちょうど人手が足りていない部署への異動希望であれば、会社にとっては「渡りに船」で、スムーズに話が進むかもしれません。逆に、自分が抜けると今の部署が立ち行かなくなるような状況では、引き止められる可能性が高くなります。

また、上司の考え方も重要な要素です。「部下のキャリアアップを応援したい」と考える上司もいれば、「自分の部署から人がいなくなるのは困る」と考える上司もいます。日頃から上司とコミュニケーションを取り、考え方や部署の方針を理解しておくことも、円満な異動を実現するための一つのポイントです。

異動希望で評価が下がると言われる主な理由

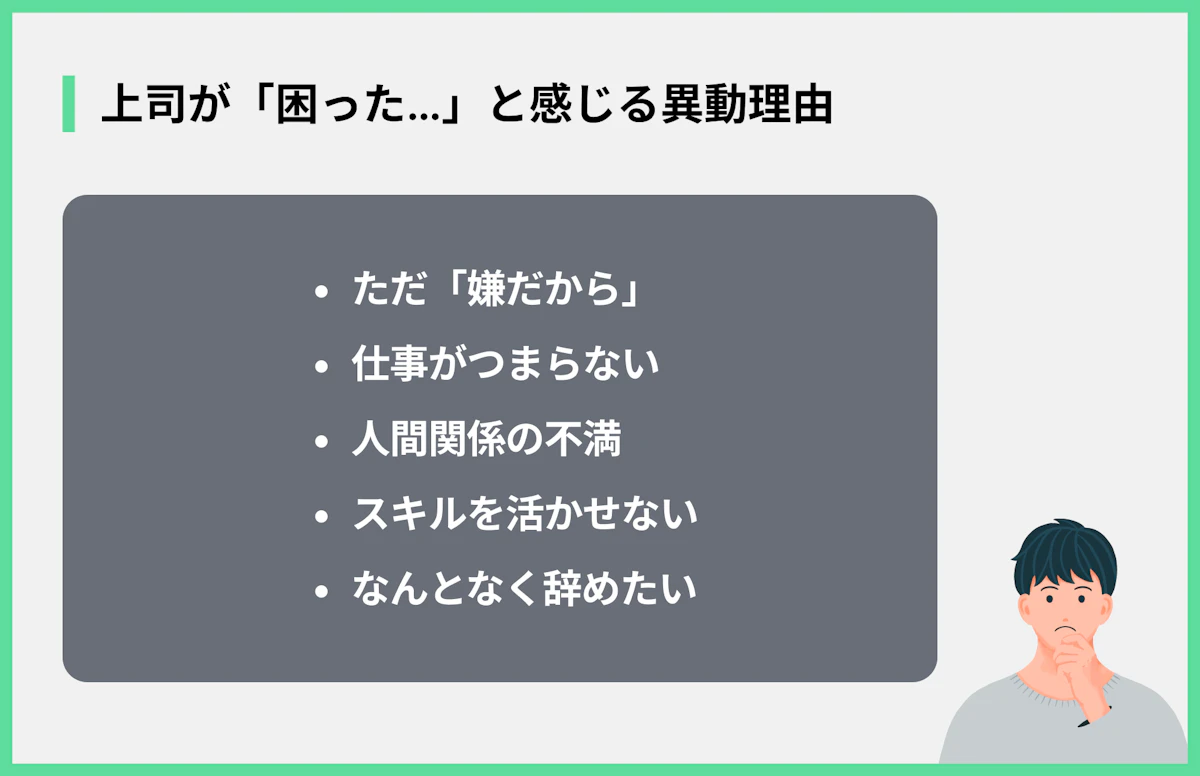

では、なぜ異動を希望すると評価が下がることがあるのでしょうか。その背景には、上司ならではの視点や事情があります。具体的には以下の理由が考えられます。

- 上司が「裏切り」と感じてしまう

- これまでの育成が無駄になると判断される

- 現状からの「逃げ」と捉えられる

- 上司自身の評価に影響すると考えられている

詳しく解説していきます。

上司が「裏切り」と感じてしまう

少しショックに聞こえるかもしれませんが、部下の異動希望を「裏切り」と感じる上司もいます。 特に、手塩にかけて育ててきた部下であればあるほど、「やっと一人前になったのに、なぜ出て行ってしまうんだ」という寂しさや、期待を裏切られたような気持ちになることがあります。

これは、上司が部下に対して愛情や期待をかけている証拠でもあります。ですが、その感情が「自分の元から去る=裏切り」という思考に繋がってしまうと、感情的に異動に反対したり、その後の評価を厳しくしたりするケースが出てくるのです。

こうした感情的なもつれを避けるためにも、異動希望を伝える際は、これまでの感謝の気持ちをしっかりと伝えることが重要になります。

これまでの育成が無駄になると判断される

部下を一人前に育てるためには、多くの時間とコストがかかっています。 上司や先輩が業務を教える時間、研修に参加させる費用など、会社は目に見えない部分でも多くの投資をしています。

それなのに、やっと仕事を覚えてこれから活躍してくれるというタイミングで異動を希望されると、上司としては「これまでの育成コストが無駄になってしまう」と感じてしまうことがあります。

特に、その部署ならではの専門的なスキルを教えてきた場合、その気持ちはより強くなるでしょう。「せっかく育てたのに」という思いが、評価を下げる一因になってしまうのです。

現状からの「逃げ」と捉えられる

異動の理由が「今の仕事が大変だから」「人間関係がうまくいかないから」といったネガティブなものである場合、それは「逃げ」だと判断されがちです。

もちろん、働く上で環境は非常に重要ですし、どうしても合わない仕事や人間関係は存在します。ですが、それをストレートに伝えてしまうと、「困難なことから逃げる癖がある」「新しい部署でも同じ問題を起こすかもしれない」というレッテルを貼られてしまう可能性があります。

大切なのは、たとえネガティブなきっかけがあったとしても、それをポジティブな動機に変換して伝えることです。「この経験を活かして、次は〇〇という分野で貢献したい」というように、前向きな姿勢を見せることが評価を下げないコツです。

上司自身の評価に影響すると考えられている

実は、部下の退職や異動は上司自身の評価に影響する場合があります。会社によっては、「部下のマネジメントがうまくできていない」「魅力的な職場作りができていない」と判断され、上司の評価が下がってしまうことがあるのです。

そのため、自分の評価を守りたいという気持ちから、部下の異動を快く思わず、なんとか引き止めようとする上司もいます。

これは部下にはどうすることもできない部分ですが、こうした上司側の事情があることも知っておくと、上司の反応を冷静に受け止めることができるかもしれません。「自分のためだけでなく、上司の立場も考えて伝え方を工夫しよう」という視点が、円満な解決に繋がります。

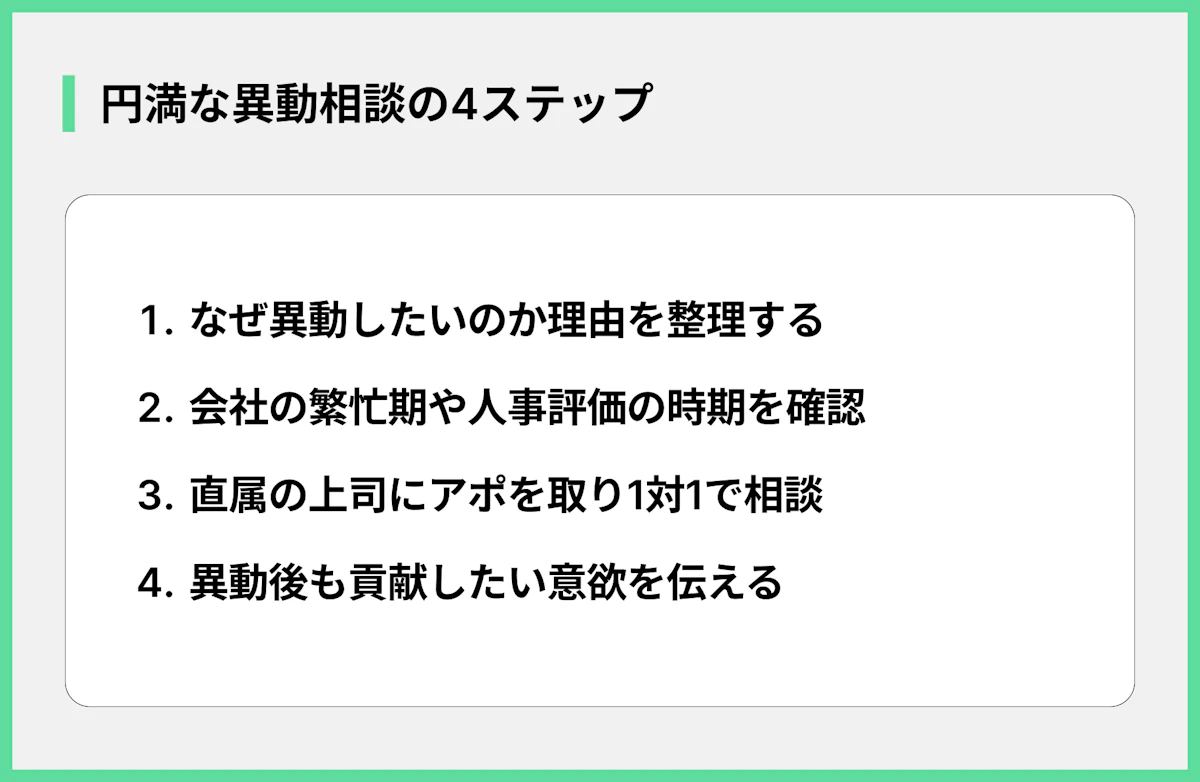

評価を下げずに円満に異動希望を伝える方法

では、実際にどのように異動希望を伝えれば、評価を下げずに円満に話を進めることができるのでしょうか。そのための具体的なコツは以下の通りです。

- ポジティブで具体的な理由を準備する

- 繁忙期を避けて相談のタイミングを見極める

- 現在の業務への貢献意欲もあわせて示す

- 必ず直属の上司に最初に相談する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

ポジティブで具体的な理由を準備する

何よりも大切なのは、前向きで具体的な理由を伝えることです。「なぜ異動したいのか」「異動して何を成し遂げたいのか」を明確に言語化しておきましょう。

「今の仕事が嫌だから」ではなく、「今の部署で学んだ〇〇のスキルを、次は△△の分野で活かしてみたい」「会社の将来性を見据え、□□という新しい事業に挑戦したい」というように、自分の成長と会社への貢献をリンクさせて話すのがポイントです。

事前に自分のキャリアプランを真剣に考えていることが伝われば、上司も「本気なんだな」と感じ、真摯に相談に乗ってくれる可能性が高まります。

繁忙期を避けて相談のタイミングを見極める

異動という重要な話をする際はタイミングが非常に重要です。部署全体が忙しい繁忙期や、大きなプロジェクトの締め切り直前などに相談するのは避けましょう。

上司も目の前の業務で手一杯で、じっくりと話を聞く余裕がありません。「こんな忙しい時に何を言っているんだ」と、話の内容以前に、タイミングの悪さで心証を損ねてしまう可能性があります。

会社の決算期や人事評価の時期などを考慮し、比較的落ち着いている時期を見計らって相談するのがマナーです。事前に「少しご相談したいことがあるのですが、〇分ほどお時間をいただけないでしょうか」とアポイントを取るのが丁寧な進め方です。

現在の業務への貢献意欲もあわせて示す

異動したいという気持ちを伝える時でも、今の仕事をおろそかにしない姿勢を見せることが大切です。「異動が決まるまでは、現在の部署で全力を尽くします」という意欲を明確に伝えましょう。

これが伝わらないと、「どうせ辞めるからと手を抜いている」と見なされ、評価が下がってしまう原因になります。むしろ、異動相談後も以前と変わらず、あるいはそれ以上に真摯に仕事に取り組む姿を見せることで、「責任感のある人材だ」と評価され、異動の後押しになることもあります。

後任者への引き継ぎについても、「自分が異動した後も部署が困らないように、責任を持って引き継ぎます」と自ら申し出るなど、誠実な対応を心がけましょう。

必ず直属の上司に最初に相談する

これは社会人としての基本的なマナーですが、異動の相談は必ず直属の上司に最初に行ってください。直属の上司を飛び越えて、さらに上の役職者や人事部にいきなり相談するのは絶対にNGです。

直属の上司からすれば、「自分の知らないところで話が進んでいた」ということになり、面子を潰されたと感じてしまいます。そうなると、協力してくれるどころか、関係性がこじれてしまい、異動の話自体が難航する原因にもなりかねません。

どんなに話しにくい上司であっても、まずは筋を通すことが重要です。誠意をもって最初に相談することで、「自分を信頼してくれているんだな」と感じてもらい、円満な話し合いのスタートラインに立つことができます。

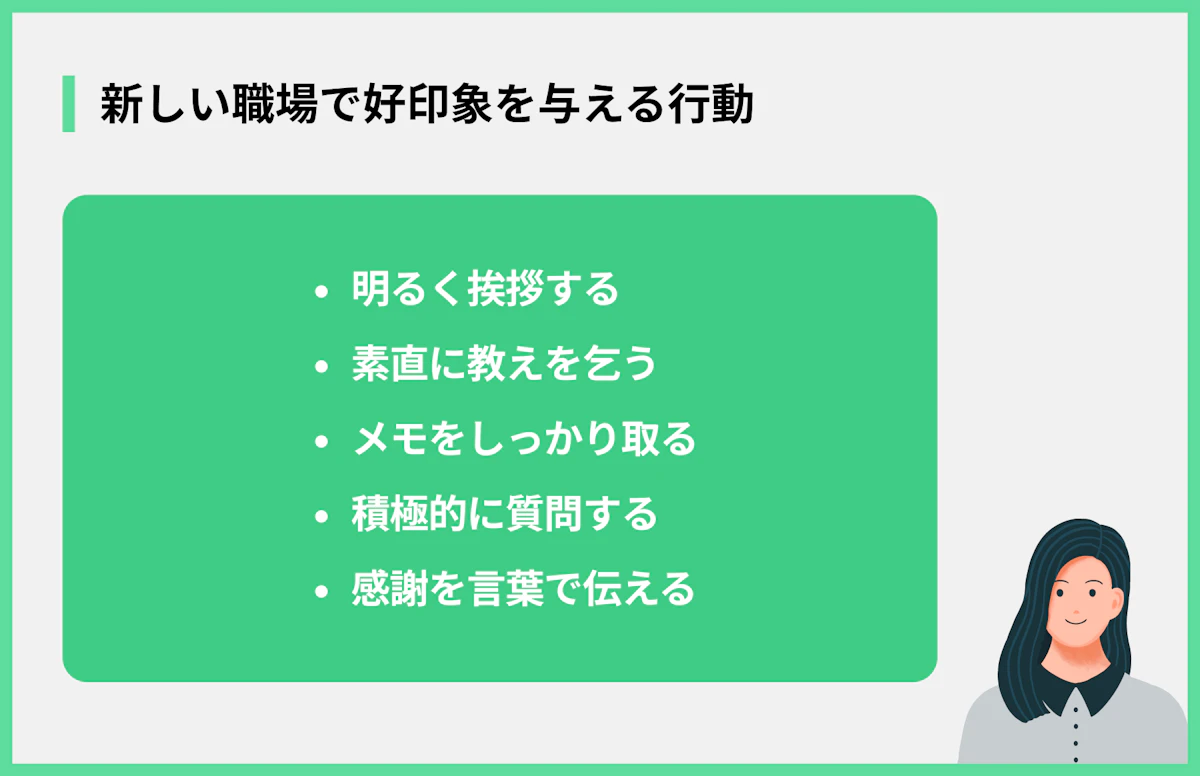

異動が実現した後の査定で損をしない行動

無事に異動希望が通り、新しい部署で働くことになった後も油断は禁物です。異動後の行動次第で、その後の評価(査定)は大きく変わってきます。具体的には以下の行動を心がけましょう。

- 後任者への引き継ぎを完璧に行う

- 新しい部署で積極的に学ぶ姿勢を見せる

- 元の部署の上司や同僚との関係を良好に保つ

詳しく解説していきます。

後任者への引き継ぎを完璧に行う

異動が決まったら、立つ鳥跡を濁さず、引き継ぎは完璧に行いましょう。 自分が抜けた後、元の部署の業務が滞ってしまうようなことがあれば、「無責任な辞め方をした」と悪い評判が残ってしまいます。

誰が見ても分かるように業務内容を資料にまとめたり、後任者が決まっている場合は一緒に業務を行いながら丁寧に教えたりと、誠実な対応を心がけてください。

しっかりとした引き継ぎは、元の部署のメンバーへの最後の貢献であり、感謝の気持ちの表れです。この姿勢は、新しい部署の上司や人事部にも伝わり、プラスの評価に繋がります。

新しい部署で積極的に学ぶ姿勢を見せる

新しい部署では、誰もが「新人」からのスタートです。 これまでの経験やプライドは一旦横に置き、謙虚な姿勢で積極的に業務を学ぶことが大切です。

分からないことは素直に質問し、指示されたことには真摯に取り組む。こうした当たり前のことを実直に行う姿は、周囲に良い印象を与えます。「早く戦力になりたい」という意欲が伝われば、新しい部署の上司や同僚も快くサポートしてくれるでしょう。

逆に、前の部署のやり方に固執したり、教えてもらうのを待っているだけだったりすると、「扱いにくい新人だ」と思われ、孤立してしまう可能性もあります。

元の部署の上司や同僚との関係を良好に保つ

異動したらそれで終わり、ではありません。元の部署の上司や同僚との関係も大切にしましょう。 社内で会った時には明るく挨拶をしたり、時にはランチに誘ってみたりと、良好な関係を維持する努力を続けることが望ましいです。

社内の評判というのは、意外なところで繋がっています。元の部署での頑張りや誠実な人柄は、新しい部署の上司の耳に入ることも少なくありません。逆もまた然りです。

また、将来的に仕事で連携する可能性もゼロではありません。会社という組織の中で円滑に仕事を進めていく上でも、部署を越えた人間関係を築いておくことは、自分にとって大きな財産になります。

もし理不尽に評価が下がってしまったらどうする?

万全の準備をして円満に異動希望を伝えたつもりでも、残念ながら理不尽に評価を下げられてしまうケースもゼロではありません。そんな時は、感情的にならず冷静に対処することが重要です。

- まずは冷静に評価の理由を確認する

- 事実と感情を切り分けて状況を整理する

- 会社の外に目を向けて転職も検討する

詳しく解説していきます。

まずは冷静に評価の理由を確認する

もし評価に納得がいかない場合は、感情的にならず、まずは上司に評価の理由を確認しましょう。 「今回の評価について、今後のために具体的にどの点が至らなかったのか教えていただけますでしょうか」というように、あくまで前向きな姿勢で尋ねるのがポイントです。

もしかしたら、自分が気づいていない改善点があるのかもしれません。一方で、上司が明確な理由を答えられなかったり、明らかに感情的な理由だったりした場合は、不当な評価である可能性が高いと言えます。

ここで感情的に反論してしまうと、「やっぱり不満ばかり言うやつだ」と相手の思う壺です。まずは冷静に事実確認に徹することが、次のアクションを考えるための第一歩となります。

事実と感情を切り分けて状況を整理する

上司から評価の理由を聞いたら、一度持ち帰り、事実と自分の感情を切り分けて整理しましょう。 「評価が下がった」という事実と、「悔しい」「悲しい」という感情を一緒に考えてしまうと、冷静な判断ができなくなります。

「評価が下がったのはなぜか(事実)」「その理由は納得できるものか(判断)」「それに対して自分はどう感じているか(感情)」というように、紙に書き出して客観的に状況を分析するのがおすすめです。この整理をすることで、次に自分が取るべき行動が見えてきます。社内の相談窓口や人事部に相談するという選択肢もありますが、その際にも冷静に事実を伝えるための準備ができます。

会社の外に目を向けて転職も検討する

もし、理不尽な評価が改善される見込みがないと判断した場合は、その会社に固執する必要はありません。勇気を出して、会社の外に目を向け、転職を検討するのも重要な選択肢です。

異動希望を伝えただけで不当な評価を下すような会社は、社員のキャリアを大切に考えていない可能性があります。そんな環境で我慢して働き続けても、自分の成長には繋がりません。

世の中には、社員の挑戦を応援し、正当に評価してくれる会社がたくさんあります。今回の経験は、より自分に合った職場を見つけるためのきっかけだったと前向きに捉え、新しい一歩を踏み出す準備を始めましょう。

今後のキャリアに迷ったら専門家へ相談する選択肢

異動を考えることも、転職を考えることも、これからの自分のキャリアをどうしていくかという大きな悩みの一部です。一人で考えていると、どうしても視野が狭くなりがちです。そんな時は、キャリアの専門家に相談してみましょう。

- 客観的なアドバイスで自分の市場価値を知る

- 今の会社以外の選択肢や可能性を発見する

- Zキャリアのエージェントに相談してみる

詳しく解説していきます。

客観的なアドバイスで自分の市場価値を知る

転職エージェントのような専門家は、たくさんの求職者や企業を見ているため、客観的な視点を持っています。 自分では気づかなかった自分の強みや、今のスキルが社会でどれくらい通用するのか(市場価値)を教えてくれます。

「自分なんて大したスキルはない」と思っていても、プロから見れば「その経験は貴重ですよ」と評価されることも少なくありません。

客観的な自己分析ができると、今の会社でキャリアを積むべきか、それとも転職すべきか、より的確な判断ができるようになります。自信を持って次のステップに進むためにも、一度プロの視点を取り入れてみるのは非常に有効です。

今の会社以外の選択肢や可能性を発見する

一人で悩んでいると、どうしても今の会社の中での選択肢に考えが縛られてしまいがちです。ですが、世の中には本当にたくさんの会社や仕事があります。

転職エージェントに相談すれば、自分では探しきれないような求人を紹介してもらえたり、「こんな仕事も向いているかもしれませんよ」と、思いがけない可能性を提示してもらえたりします。

すぐに転職するつもりがなくても、情報収集として話を聞いてみるだけでも価値があります。「いざとなったら、こんな選択肢もあるんだ」と知っておくだけで、心に余裕が生まれ、今の会社での交渉や行動も、より落ち着いてできるようになるでしょう。

Zキャリアのエージェントに相談してみる

異動を考えるべきか、それとも転職に踏み切るべきか。もし、今後のキャリアについて少しでも迷いや不安があるなら、ぜひZキャリアのエージェントに相談してみてください。

Zキャリアは、特にZ世代のノンデスクワーカーの転職支援に強みを持っています。「今の仕事を続けるべきか」「自分にはどんな仕事が向いているんだろう」といった漠然とした悩みからでも大丈夫です。

プロのキャリアアドバイザーが、これまでの経験や希望を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った最適なキャリアプランを一緒に考えます。異動希望の伝え方といった具体的な相談から、将来のキャリア設計まで、どんなことでも気軽に話してみてください。あなたの新しい一歩を、Zキャリアが全力でサポートします。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)