- 技術職で残業が多くなる具体的な理由

- 長時間労働が続くことのデメリット

- 残業が少ない技術職の特徴と具体例

- 残業の少ない優良企業を見つけるコツ

技術職で残業が多いのはなぜ?

技術職と聞くと「残業が多い」というイメージを持つ方もいるかもしれません。なぜ、そのように言われるのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

- 納期が厳しく業務が集中する

- 突発的なトラブル対応が発生する

- 慢性的な人手不足に陥っている

各項目について、詳しく解説していきます。

納期が厳しく業務が集中する

技術職の仕事は、プロジェクトごとに納期が決められていることがほとんどです。特に、新しい製品やシステムのリリース前は、決められた期日までに仕事を終わらせる必要があります。例えば、アプリ開発の現場では、リリースの数週間前から機能の最終調整やバグの修正に追われます。この時期は、どうしても業務が集中しやすく、定時で帰ることが難しい状況が生まれがちです。計画通りに進んでいても、予期せぬ問題が発生すれば、その対応のために残業が必要になることも少なくありません。こうしたプロジェクト単位で動く仕事の特性が、残業の一因となっています。

突発的なトラブル対応が発生する

いつも使っている機械やシステムが、ある日突然動かなくなると大変です。技術職には、こうした突発的なトラブルへの対応が求められます。例えば、工場の生産ラインが停止したり、企業のウェブサイトがアクセスできなくなったりした場合、原因を突き止めて、できるだけ早く復旧させなければなりません。トラブルは勤務時間中だけに起こるとは限らず、夜間や休日に緊急の呼び出しがかかることもあります。多くの人が利用するサービスや、会社の利益に直結するシステムを守るという責任の大きい仕事だからこそ、予期せぬ残業が発生しやすいのです。

慢性的な人手不足に陥っている

専門的な知識やスキルが求められる技術職は、常に人手が足りていない状況にある職場も少なくありません。新しい技術は次々と生まれますが、それに対応できる人材の育成が追いついていないのが現状です。人手が足りないと、一人ひとりが担当する業務の量が増えてしまいます。本来であれば2人で行うべき作業を1人でこなさなければならない、といった状況も起こり得ます。そうなると、当然ながら時間内に仕事が終わらず、残業でカバーせざるを得ません。また、有給休暇を取りたくても、代わりの人がいないために休みにくいといった問題にもつながり、結果的に長時間労働が常態化してしまうのです。

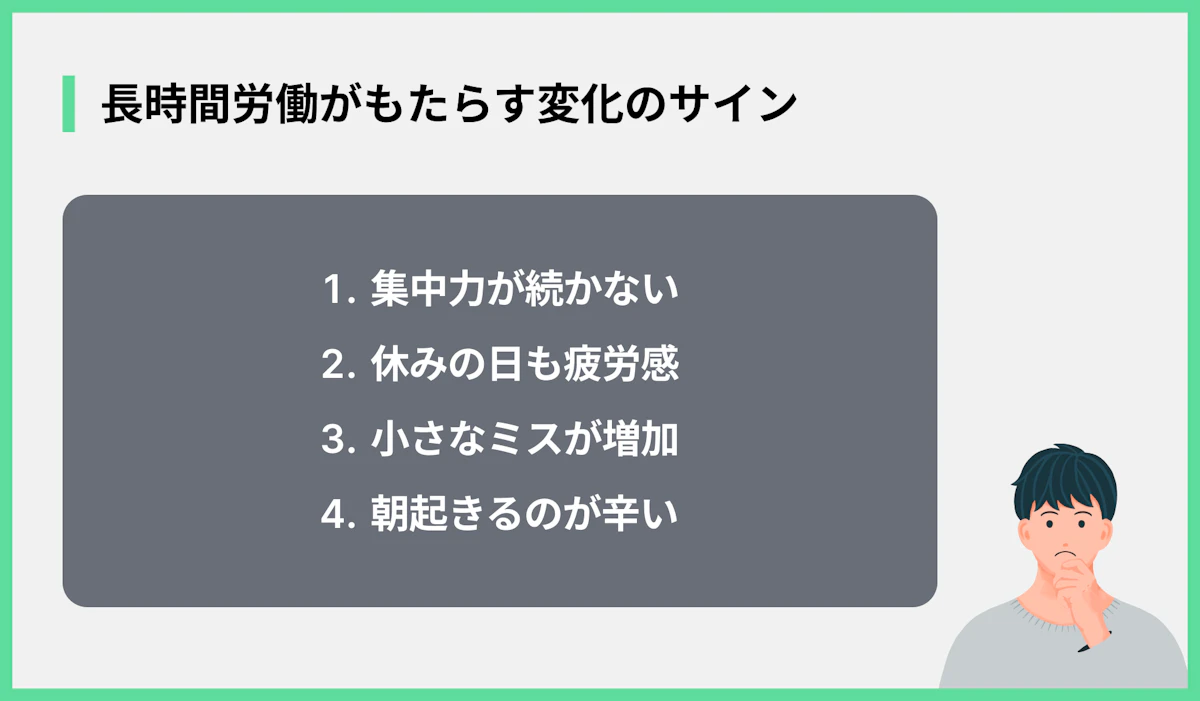

残業が多い技術職を続けるデメリット

残業が多い生活が続くと、仕事へのやりがいを感じるどころか、様々な悪影響が出てくる可能性があります。具体的には、以下の通りです。

- 心と体の健康を損なう

- プライベートの時間を確保できない

- スキルアップの時間が取れない

各項目について、詳しく解説していきます。

心と体の健康を損なう

残業続きで最も心配なのが、心と体の健康を損なうことです。十分な休息が取れないと、疲れがどんどん溜まっていきます。体の面では、寝不足による日中の強い眠気や、肩こり、頭痛といった不調が現れやすくなります。食生活も不規則になりがちで、体調を崩す原因にもなるでしょう。心の面では、常に仕事のプレッシャーを感じることで、ストレスが溜まり、気分が落ち込んだり、イライラしやすくなったりします。こうした状態が続くと、仕事のパフォーマンスが下がるだけでなく、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。

プライベートの時間を確保できない

仕事が終わるのが毎日遅いと、平日のプライベートな時間はほとんどなくなってしまいます。仕事から帰ってきたら、食事と入浴を済ませて寝るだけ、という生活になりがちです。友人からの誘いを断ることが増えたり、趣味に打ち込む時間がなくなったりして、だんだんと人とのつながりが薄れてしまうこともあります。また、平日に役所の手続きや銀行、病院などに行きたくても、時間がなくて行けないという不便も生じるでしょう。仕事と家の往復だけの毎日は、人生の楽しみを減らし、仕事へのモチベーション低下にもつながりかねません。

スキルアップの時間が取れない

技術職として成長していくためには、日々の業務とは別に、新しい知識やスキルを学ぶ時間が必要不可欠です。ですが、残業が多いと、そのための時間を確保することが難しくなります。例えば、新しいプログラミング言語を勉強したり、仕事に関連する資格の取得を目指したりしたくても、帰宅後や休日に疲れていては、なかなか学習意欲が湧きません。技術の進歩が速い業界では、勉強を怠ると、あっという間に周りから取り残されてしまう可能性があります。将来のキャリアアップを考えた時に、スキルアップの時間が取れない環境に居続けることは、大きなデメリットになると言えるでしょう。

全ての技術職が残業多いわけじゃない?

「技術職=残業が多い」というイメージが強いかもしれませんが、全ての職場がそうというわけではありません。働きやすい環境が整っている企業もたくさんあります。残業が少ない技術職の職場には、以下のような特徴があります。

- 業務内容がある程度定型化されている

- 人員に余裕がある職場環境である

- 勤怠管理が徹底されている

各項目について、詳しく解説していきます。

業務内容がある程度定型化されている

残業が少ない職場では、日々の業務がある程度決まっていることが多いです。毎日の作業手順やスケジュールが決まっているため、突発的な業務が発生しにくく、計画的に仕事を進められます。例えば、システムの保守・運用のように、決められた手順に沿って点検を行ったり、マニュアルに沿ってユーザーからの問い合わせに対応したりする仕事が挙げられます。もちろん、時には予期せぬトラブルもありますが、頻度はそれほど高くありません。仕事の見通しが立てやすいため、定時で帰りやすい環境と言えるでしょう。

人員に余裕がある職場環境である

残業が少ない企業は、人員を適切に配置していることがほとんどです。一人に業務が集中しないよう、チーム全体で仕事を分担する体制が整っています。誰かが急に休んだとしても、他のメンバーがカバーできる体制ができていれば、無理な残業は発生しません。また、業務量が増えそうな場合は、前もって人員を増やすなど、会社として働きやすい環境作りに力を入れています。社員を大切にする会社は、一人ひとりの負担を軽くし、長く働いてもらいたいと考えているのです。

勤怠管理が徹底されている

働きやすい職場では、会社として残業を減らす意識が高い傾向にあります。そのため、社員の勤怠管理がシステムでしっかりと行われています。パソコンのログで労働時間を管理したり、「ノー残業デー」を設けたりと、長時間労働を防ぐための具体的な取り組みをしています。上司も部下の労働時間を把握しており、残業が続いている社員がいれば、業務量の調整を行うなど、積極的に声をかけてくれます。会社全体で「定時で帰るのが当たり前」という雰囲気があるため、気兼ねなく退社することができるのです。

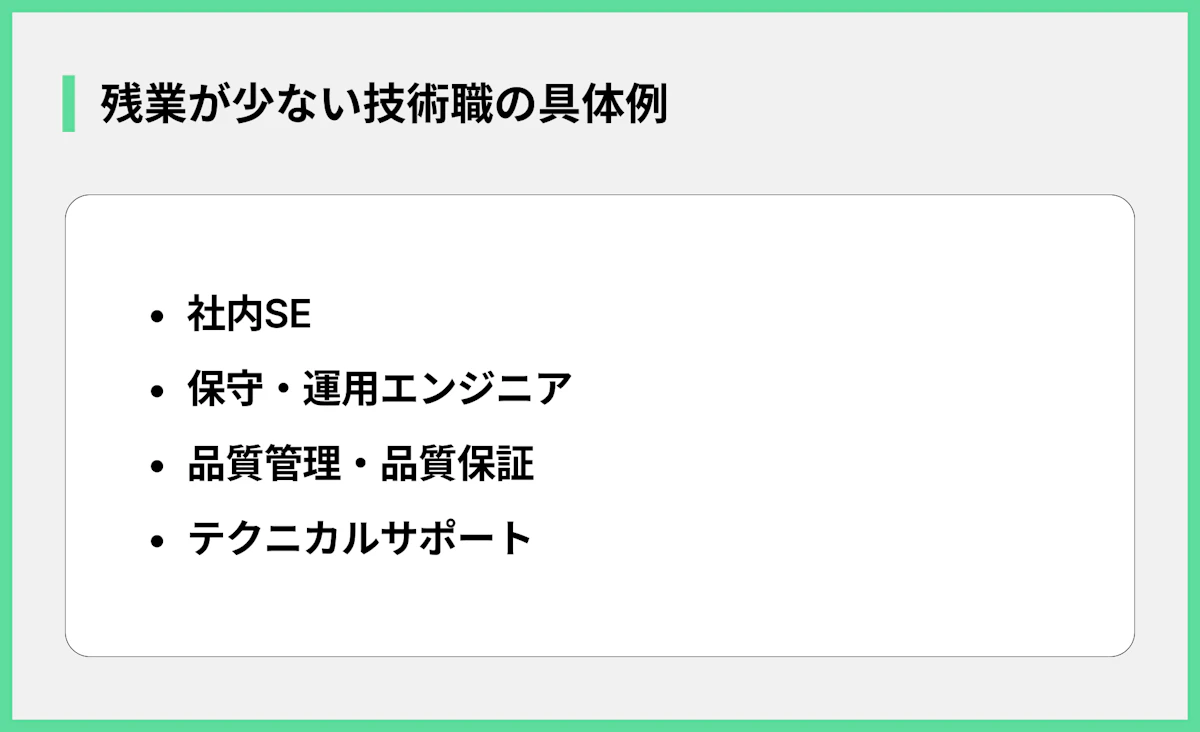

残業が比較的少ない技術職の例

では、具体的にどのような技術職が、残業が少ない傾向にあるのでしょうか。ここでは、いくつかの職種例をご紹介します。

各項目について、詳しく解説していきます。

社内SE

社内SEは、その名の通り自社のシステムに関わる仕事をする技術職です。主な業務は、社員が使うパソコンの管理、社内ネットワークの整備、新しいシステムの導入支援などです。取引先ではなく、社内の人間がユーザーとなるため、厳しい納期に追われることは比較的少ない傾向にあります。トラブルが発生しても、影響範囲が社内に限定されることがほとんどです。社員からの問い合わせ対応がメインになるため、勤務時間も規則的になりやすく、ワークライフバランスを保ちやすい職種と言えるでしょう。

保守・運用エンジニア

保守・運用エンジニアは、稼働しているシステムが止まらないように見守るのが仕事です。サーバーやネットワークが正常に動き続けているかを監視し、定期的なメンテナンスを行います。業務はマニュアル化されていることが多く、計画に沿って進められるため、突発的な残業は少なめです。もちろん、障害が発生すれば対応が必要になりますが、24時間体制の職場ではシフト制が敷かれているため、一人が長時間働き続けることはありません。システムの「縁の下の力持ち」として、安定稼働を支える重要な役割を担っています。

品質管理・品質保証

品質管理・品質保証は、製品やサービスが一定の基準を満たしているかチェックする仕事です。例えば、工場で作られた製品に傷がないかを確認したり、ソフトウェアが仕様書通りに動くかをテストしたりします。この仕事は、製品が完成してから市場に出るまでの最終工程を担うため、開発職のように急な仕様変更に振り回されることが少ないのが特徴です。テスト計画に基づいて作業を進めるため、スケジュール管理がしやすく、残業も発生しにくい傾向にあります。企業の信頼を守る「最後の砦」として、非常にやりがいのある仕事です。

テクニカルサポート

テクニカルサポートは、製品やサービスを利用している顧客からの技術的な問い合わせに対応する仕事です。電話やメールで「操作方法がわからない」「うまく動かない」といった困りごとを聞き、解決策を案内します。多くの企業では、サポートセンターの営業時間が決まっているため、勤務時間もそれに準じます。そのため、残業が少なく、プライベートの予定を立てやすいのが大きなメリットです。顧客から直接「ありがとう」と言われる機会も多く、人の役に立っていることを実感しやすい職種と言えるでしょう。

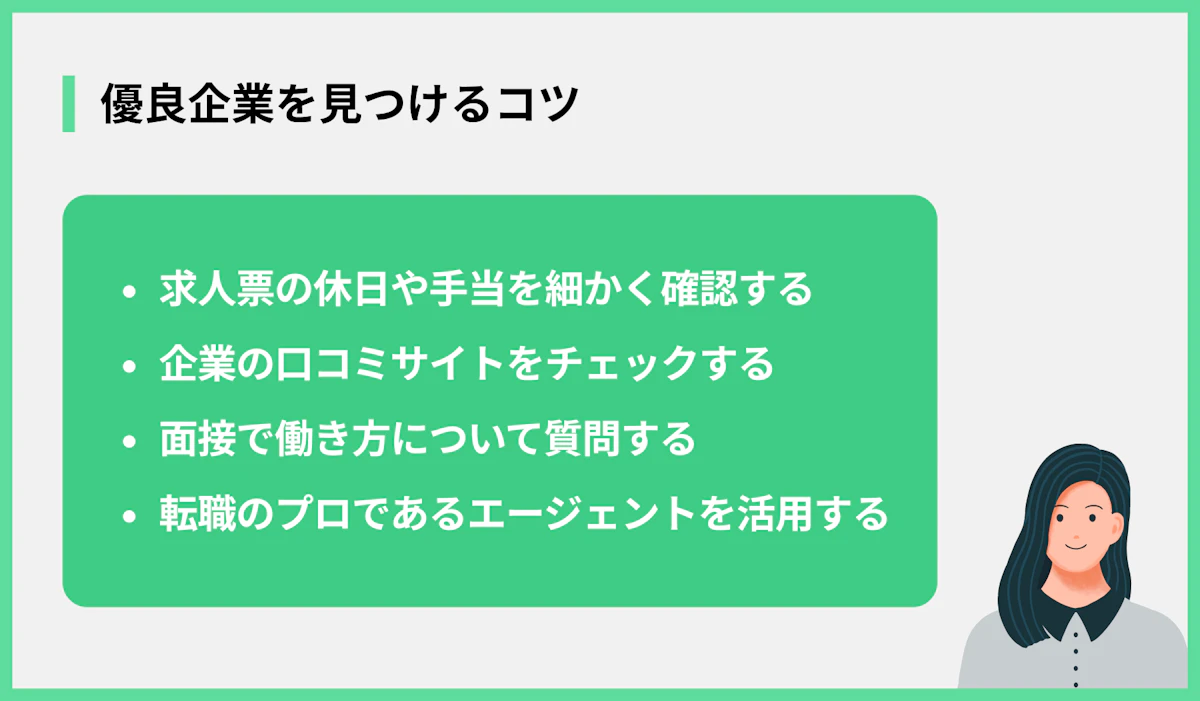

残業の少ない優良企業を見つけるコツ

残業の少ない働きやすい企業を見つけるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。具体的な方法は以下の通りです。

各項目について、詳しく解説していきます。

求人票の休日や手当を細かく確認する

求人票には、その会社で働く上でのヒントがたくさん隠されています。特に、休日数や手当の種類をしっかり確認することが重要です。例えば、「年間休日120日以上」と書かれていれば、土日祝が休みである可能性が高いです。また、「完全週休2日制」は毎週必ず2日の休みがありますが、「週休2日制」は月に1回以上、週2日の休みがあるという意味で、毎週2日休めるわけではないので注意が必要です。さらに、「みなし残業代(固定残業代)」の記載がある場合、一定時間の残業が給与に含まれていることを意味します。その時間が何時間なのかを確認し、働き方の実態を推測する材料にしましょう。

企業の口コミサイトをチェックする

実際にその会社で働いていた、あるいは現在働いている人のリアルな声がわかるのが口コミサイトです。求人票だけではわからない、職場の雰囲気や残業の実態を知る上で非常に役立ちます。ただし、注意点もあります。口コミはあくまで個人の感想なので、ネガティブな意見に偏りやすい傾向があります。一つの意見を鵜呑みにするのではなく、複数の口コミを読んで、全体の傾向を掴むことが大切です。良い点と悪い点の両方を確認し、自分にとって許容できる範囲かどうかを判断する基準にしましょう。

面接で働き方について質問する

面接は、企業側が応募者を見る場であると同時に、応募者が企業を見極める絶好の機会でもあります。残業時間や休日の取りやすさなど、気になることは遠慮せずに質問してみましょう。例えば、「残業時間は月平均でどのくらいでしょうか?」や「皆さんは有給休暇をどのように取得されていますか?」といった聞き方ができます。もし、採用担当者が質問に答えにくそうにしたり、曖昧な返事をしたりする場合は、何か働き方に問題がある可能性も考えられます。面接官の反応や職場の雰囲気から、働きやすい環境かどうかを感じ取ることが大切です。

転職のプロであるエージェントを活用する

自分一人で優良企業を探すのが難しいと感じたら、転職エージェントを頼るのが最も効果的な方法の一つです。転職エージェントは、一般には公開されていない求人情報を持っていることがあります。エージェントは、企業の内部事情にも詳しいため、「この会社は残業が少なめですよ」「この部署は若手が多くて活気がありますよ」といった、リアルな情報を提供してくれます。また、自分の希望を伝えるだけで、それに合った求人を探してきてくれるので、効率的に転職活動を進めることができます。面接対策や給与交渉など、自分だけでは不安な部分もしっかりサポートしてくれる心強い味方です。

今の職場でできる残業を減らす工夫

転職を考える前に、まずは今の職場で残業を減らせないか試してみるのも一つの手です。少しの工夫で、状況が改善されるかもしれません。

- 自分の業務を効率化してみる

- 上司に業務量の調整を相談する

- できないことははっきりと断る

各項目について、詳しく解説していきます。

自分の業務を効率化してみる

まずは、自分の仕事の進め方を見直すことから始めてみましょう。毎日行っている作業の中に、もっと効率化できる部分が隠れているかもしれません。例えば、単純な繰り返し作業は、ツールを使って自動化できないか考えてみたり、よく使う文章はテンプレートとして保存しておいたりするだけでも、作業時間を短縮できます。また、一日の初めにその日のタスクをリストアップし、優先順位をつけてから仕事に取り掛かるのも効果的です。小さな改善の積み重ねが、残業時間の削減につながります。

上司に業務量の調整を相談する

自分一人の努力だけではどうにもならない場合は、勇気を出して上司に相談することが大切です。上司は部下の仕事量を把握していないケースも少なくありません。相談する際は、ただ「仕事が多くて大変です」と伝えるのではなく、「現在、〇〇と△△の業務を抱えており、毎日〇時間の残業が発生しています。業務の優先順位についてご相談させていただけないでしょうか」というように、具体的な状況を伝えるのがポイントです。客観的な事実を伝えることで、上司も状況を理解しやすく、業務量の調整や人員の配置を検討してくれる可能性が高まります。

できないことははっきりと断る

頼まれた仕事を断るのは心苦しいかもしれませんが、自分のキャパシティを超える仕事は断る勇気も必要です。何でも安請け合いしていると、周りから「あの人は頼めば何でもやってくれる」と思われ、仕事がどんどん増えてしまいます。断る際には、「申し訳ありません。現在、別の急ぎの案件を抱えているため、すぐに対応するのが難しいです」というように、ただ断るだけでなく、理由を添えるのがマナーです。もしくは、「〇日以降であれば対応可能です」と代替案を提示するのも良いでしょう。自分の仕事に責任を持つためにも、無理な要求に対しては、自分の状況を正直に伝え、健全な関係を築くことが大切です。

残業の悩みは転職のプロに相談する

今の職場で残業を減らす努力をしても改善が見られない場合や、心身への負担が大きいと感じる場合は、転職を視野に入れるのが賢明です。残業に関する悩みは、一人で抱え込まずにプロに相談することをおすすめします。

- 客観的なアドバイスをもらえる

- 自分に合う求人を紹介してもらう

各項目について、詳しく解説していきます。

客観的なアドバイスをもらえる

転職エージェントに相談すれば、キャリアのプロとして客観的なアドバイスをもらえます。自分の状況を話すことで、今の悩みが自分の市場価値やスキルと照らし合わせて、どういう状況にあるのかを冷静に判断してもらえます。「今のスキルなら、もっと働きやすい環境の会社も狙えますよ」とか、「もう少し今の職場でこういう経験を積むと、次のステップに進みやすいですよ」といった、自分では気づかなかった視点からのアドバイスは、今後のキャリアを考える上で非常に役立ちます。一人で悩んでいると視野が狭くなりがちですが、第三者の意見を聞くことで、新しい可能性が見えてくるはずです。

自分に合う求人を紹介してもらう

転職活動で最も大変なのが、数ある求人の中から自分に合った企業を見つけ出すことです。転職エージェントは、その大変な作業を代行してくれます。希望する働き方や職種、年収などを伝えれば、エージェントが持つ豊富な求人情報の中から、条件に合うものをピックアップして紹介してくれます。特に、残業時間や職場の雰囲気といった、求人票だけではわかりにくい内部情報も教えてくれるのが大きな強みです。もし、今の環境に悩んでいるなら、一度Zキャリアのエージェントに相談してみませんか。あなたの希望に寄り添い、納得のいく転職ができるよう、全力でサポートします。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)