- 人手不足で体調不良でも休めない職場の実態

- 無理して働き続けることの本当のリスク

- 体調不良の時に休みを伝える具体的な方法

- 労働者を守るための法律や権利

- つらい状況から抜け出すための転職という選択肢

人手不足による体調不良でも休めない職場の実態

人手不足の職場では、体調不良で休みにくい空気が生まれがちです。ここでは、多くの人が経験する具体的な状況を解説します。

- 一人が休むと業務が回らなくなる

- 周囲からの無言のプレッシャーを感じる

- 休みたくても言い出しにくい雰囲気が蔓延している

各項目について、詳しく見ていきましょう。

一人が休むと業務が回らなくなる

ギリギリの人数で運営している職場では、一人が休むだけで仕事が全く進まなくなることがあります。

例えば、飲食店でお店の運営を3人だけで行っている場合を想像してみてください。一人がレジと接客、一人が調理、もう一人が洗い場やサポートを担当しているとします。もし誰か一人が急に休んでしまったら、残された二人が3人分の仕事をこなさなければなりません。

そうなると、お客様を待たせてしまったり、料理の提供が遅れたり、店内が片付かなかったりと、お店全体が混乱してしまいます。このような状況が日常的に続くと、「自分が休んだら他の人にものすごく迷惑がかかる」という強いプレッシャーを感じ、体調が悪くても無理して出勤してしまうのです。

周囲からの無言のプレッシャーを感じる

誰もが忙しく余裕がないため、言葉にしなくても「休まないでほしい」というプレッシャーを感じることがあります。

上司や同僚が常に忙しそうに走り回っていたり、ため息をついていたりするのを見ると、「こんな状況で『休みます』なんて言えない…」と感じてしまうでしょう。

直接的に「休むな」と言われるわけではなくても、「〇〇さんが休んだら、この仕事は誰がやるの?」といった雰囲気や、「また人手が足りないよ」という愚痴が聞こえてくるだけで、罪悪感を抱いてしまいます。このような無言のプレッシャーは、精神的に大きな負担となり、体調不良を言い出す勇気を奪ってしまう原因になります。

休みたくても言い出しにくい雰囲気が蔓延している

過去に誰かが体調不良で休んだ際に嫌味を言われたり、不機嫌な態度を取られたりしたことがあると、職場全体に「休むことは悪いこと」という雰囲気が定着してしまいます。

例えば、「あいつ、また休んでるよ」「忙しい時期に休むなんてありえない」といった陰口が聞こえてきたり、休んだ翌日に上司から「昨日の分、どうするんだ?」と冷たく言われる場面を目撃したりすると、次は自分の番かもしれないと怖くなります。

このような経験が積み重なると、職場全体が「体調管理も仕事のうち」「簡単に休むべきではない」という考えに支配されてしまいます。その結果、本当に体調が悪くても我慢するのが当たり前になり、誰もがSOSを出しにくい悪循環に陥ってしまうのです。

なぜ人手不足の職場では体調不良でも休めないのか?

人手不足の職場で体調が悪くても休めない背景には、個人の責任感だけでなく、組織的な問題も隠れています。ここでは、その心理的な理由や構造的な原因を解説します。

- 責任感から自分が休めないと思い込んでいる

- 上司や同僚に迷惑をかけたくないと感じる

- 休んだ後の仕事のしわ寄せを懸念している

- 会社の体制そのものに問題がある

各項目について、詳しく見ていきましょう。

責任感から自分が休めないと思い込んでいる

「この仕事は自分にしかできない」という強い責任感が、休むことへのブレーキになっている場合があります。

特に、任されている仕事が専門的であったり、自分だけがやり方を把握していたりすると、「自分がいないと現場が止まってしまう」と感じやすくなります。真面目で誠実な人ほど、この傾向は強いかもしれません。

ですが、本来は誰か一人がいなくても業務が回るように体制を整えるのが会社の役割です。個人の責任感に頼りすぎる状況は、健全とは言えません。その責任感は素晴らしいものですが、自分の健康を犠牲にしてまで守るべきものではないことを忘れないでください。

上司や同僚に迷惑をかけたくないと感じる

いつも一緒に頑張っている仲間のことを思うと、自分のせいで負担を増やしたくないという気持ちが強くなります。

「自分が休んだら、あの人が残業することになる」「ただでさえ忙しいのに、さらに仕事を増やしてしまうのは申し訳ない」と考えてしまうのは、自然なことです。チームワークを大切にする人ほど、このように感じやすいでしょう。

ですが、本当に良いチームとは、誰かが困った時にお互いに助け合える関係のはずです。体調が悪い時に無理をすることが、長い目で見てチームのためになるとは限りません。むしろ、万全の状態で働くことこそが、チームへの最大の貢献と言えるでしょう。

休んだ後の仕事のしわ寄せを懸念している

休んだ分だけ仕事が溜まってしまうことを考えると、休むのが怖くなるというケースも少なくありません。

1日休んだら、翌日はその倍の仕事が待っている。そんな状況では、「今無理してでも片付けておいた方が、後で楽になる」と考えてしまいがちです。

特に、デスクワークや自分一人で完結する仕事が多い場合、休んだ間の仕事は誰も代わりにやってくれません。山積みになった仕事を見ると、「やっぱり休まなければよかった」と後悔してしまうかもしれません。この「休んだ後の恐怖」が、体調不良でも出勤してしまう大きな原因の一つになっています。

会社の体制そのものに問題がある

そもそも人員配置に無理があるなど、個人の問題ではなく、会社側の体制に根本的な原因がある場合も多いです。

常に最低限の人数で仕事を回しており、誰かが休むことを全く想定していないような人員計画。有給休暇の取得率が極端に低く、休みを取る文化そのものがない。または、欠員が出ても新しい人を採用しようとしない。

こうした状況は、働く個人の努力だけではどうにもなりません。会社が従業員の健康や働きやすさを軽視している証拠とも言えます。もし自分の職場がこれに当てはまると感じたら、それは個人の責任感の問題ではなく、働く環境そのものを見直すべきサインかもしれません。

まずは自分のために、体調不良で休むための伝え方

体調不良で休むのは当然の権利ですが、伝え方には少しコツがいります。相手にスムーズに理解してもらい、余計な心配やトラブルを避けるためのポイントを解説します。

- 事実だけを簡潔に電話で伝える

- 申し訳なさよりも感謝の気持ちを示す

- 最低限の引き継ぎ事項を明確にする

各項目について、詳しく見ていきましょう。

事実だけを簡潔に電話で伝える

言い訳がましくならず、必要な情報だけをはっきりと伝えることが大切です。基本的には、直属の上司に電話で連絡するのがマナーです。

連絡する際は、「本日、体調不良のため、お休みをいただきたくご連絡いたしました」と、まず結論から伝えましょう。病状を細かく説明する必要はありません。「熱があるため」「頭痛がひどいため」など、一言添える程度で十分です。

長々と話すと、「それくらいなら出勤できるのでは?」と相手に考える隙を与えてしまう可能性もあります。あくまで「休む」という事実を報告するという姿勢で、簡潔に伝えることを心がけてください。

申し訳なさよりも感謝の気持ちを示す

「すみません」を連発するよりも、「ありがとうございます」という言葉を使う方が、ポジティブな印象を与えます。

「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と伝えるのはもちろん大切ですが、それ以上に「お休みをいただき、ありがとうございます。ご配慮に感謝いたします」といった感謝の言葉を添えるようにしましょう。

申し訳ないという気持ちが強すぎると、相手に「無理をさせている」という罪悪感を与えてしまうこともあります。休むことを許可してくれたことへの感謝を伝えることで、お互いに気持ちよくコミュニケーションを取ることができます。

最低限の引き継ぎ事項を明確にする

自分が休むことで業務に支障が出ないよう、最低限の引き継ぎをすることで、周りも安心して仕事を任せられます。

「本日対応予定だった〇〇の件ですが、Aさんにお願いできないでしょうか」「急ぎの連絡があった場合は、携帯電話にご連絡ください」など、具体的な対応策を伝えましょう。

事前に緊急時の連絡先や、仕事の進捗状況を共有できるメモなどを準備しておくと、さらにスムーズです。自分がいない間のことをきちんと考えている姿勢を見せることで、責任感があることを伝えられ、職場からの信頼も得やすくなります。

体調不良で休めないのは違法の可能性も

「人手不足だから」という理由は、従業員に無理を強いる正当な理由にはなりません。法律は働く人を守るためにあります。知っておくべき基本的な権利について解説します。

- 労働契約法上の安全配慮義務違反にあたる

- 年次有給休暇の取得は労働者の権利である

- 会社の責任で休業する場合は手当が発生する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

労働契約法上の安全配慮義務違反にあたる

会社には、従業員が安全で健康に働けるように配慮する義務があります。これを「安全配慮義務」と呼びます。

体調不良を訴えているにもかかわらず、無理に出勤を強要したり、休ませなかったりすることは、この義務に違反する可能性があります。過労で倒れてしまったり、病状が悪化してしまったりした場合、会社の責任が問われることもあります。

人手不足は会社の経営上の問題であり、そのしわ寄せを従業員の健康と引き換えにすることは許されません。自分の健康を守ることは、何よりも優先されるべきことなのです。

年次有給休暇の取得は労働者の権利である

有給休暇は、法律で定められた労働者の権利であり、理由を問わず自由に取得することができます。

会社は、従業員が有給休暇を申請した場合、原則としてそれを拒否することはできません。「忙しいからダメだ」と言われたとしても、法律上は休みを取ることが可能です。

もちろん、職場の状況を考慮して、事前に相談するなどの配慮は必要ですが、「体調不良なので有給休暇を使います」という申請を会社が一方的に断ることはできない、ということを覚えておいてください。これは正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーにも適用される権利です。

会社の責任で休業する場合は手当が発生する

もし、会社の都合で「仕事がないから休んでほしい」と言われた場合、それは「休業」にあたり、会社は休業手当を支払う義務があります。

これはあまりないケースかもしれませんが、例えば「人手が足りているから今日は来なくていい」と突然言われた場合などが該当します。

これは、労働者の生活を守るための大切なルールです。会社の都合で収入が不安定になることがないように、法律で定められています。自分の状況がどのケースに当てはまるのかを知っておくことは、自分自身を守るために非常に重要です。

人手不足の職場で無理をして働き続けるデメリット

体調不良を我慢して働き続けることは、短期的には職場に貢献しているように見えるかもしれません。ですが、長い目で見ると、自分自身にとっても会社にとっても多くのデメリットがあります。

- 心身の健康をさらに悪化させてしまう

- 仕事のパフォーマンスが著しく低下する

- スキルアップの機会を逃してしまう

- 職場全体の雰囲気が悪化し崩壊につながる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

心身の健康をさらに悪化させてしまう

無理を重ねることで、回復が遅れるだけでなく、もっと深刻な病気につながる恐れがあります。

最初はただの風邪だったとしても、無理して働き続けることでこじらせてしまい、肺炎になってしまうこともあります。また、精神的なストレスが積み重なれば、うつ病などの心の病気を発症するリスクも高まります。

一度心身のバランスを崩してしまうと、回復には長い時間が必要です。少し休めば治るはずだったものが、取り返しのつかない事態になる前に、自分の体を大切にすることが何よりも重要です。

仕事のパフォーマンスが著しく低下する

体調が万全でない状態で仕事をしても、集中力が続かず、普段ならしないようなミスを連発してしまいます。

熱があって頭がボーっとする状態で複雑な作業をすれば、当然、間違いやすくなります。接客業であれば、お客様に対して笑顔で対応することも難しいでしょう。

結果として、仕事の質が下がり、手直しに余計な時間がかかったり、お客様からのクレームにつながったりと、周りにかける迷惑がさらに大きくなる可能性もあります。無理して出勤することが、必ずしも職場のためになるとは限らないのです。

スキルアップの機会を逃してしまう

目の前の仕事をこなすだけで精一杯になり、新しいことを学んだり、将来のためのスキルを身につけたりする余裕がなくなります。

毎日クタクタになるまで働いていると、家に帰ってから勉強する気力も湧かないでしょう。資格の勉強を始めようと思っても、休日はただ寝て終わるだけ、ということにもなりかねません。

このような状態が続くと、同年代の他の人たちがどんどんスキルアップしていく中で、自分だけが取り残されてしまう可能性があります。長期的なキャリアを考えた時、心身ともに余裕のない環境で働き続けることは、大きなマイナスとなるのです。

職場全体の雰囲気が悪化し崩壊につながる

一人が無理をすると、それが当たり前になり、「自分も休めない」と感じる人が増え、職場全体の空気が悪くなります。

「あの人も体調が悪そうなのに頑張っているんだから、自分も弱音は吐けない」という負の連鎖が生まれます。誰もが我慢し、お互いに思いやりのないギスギスした雰囲気になってしまうでしょう。

このような職場では、やがて心身の限界を迎えた人から次々と辞めていき、さらなる人手不足に陥ります。残されたメンバーの負担はますます増え、最終的には職場が機能しなくなる「職場崩壊」という最悪の事態を招くことさえあるのです。

人手不足のつらい職場から抜け出すための転職準備

今の職場で状況が改善する見込みがないのであれば、自分の心と体を守るために「転職」という選択肢を考えることも大切です。ここでは、転職に向けて準備すべきことを解説します。

- 自分の体調とキャリアを最優先に考える

- 転職で実現したい労働条件を整理する

- 心身ともに健康でいられる職場環境を見極める

各項目について、詳しく見ていきましょう。

自分の体調とキャリアを最優先に考える

「会社に悪い」という気持ちは一旦脇に置き、これからの自分の人生を第一に考えてみましょう。

今の職場で働き続けることで、5年後、10年後の自分はどうなっているでしょうか。健康を損ない、スキルも身につかず、ただ疲弊しているだけの未来は避けたいはずです。

転職は、決して逃げではありません。自分自身を大切にし、より良い未来を築くための前向きな一歩です。まずは「自分にとって何が一番大切か」をじっくり考える時間を作ることが、転職活動のスタートラインになります。

転職で実現したい労働条件を整理する

次の職場で失敗しないために、どのような働き方をしたいのか、具体的な条件を洗い出してみましょう。

例えば、「残業が月20時間以内」「年間休日が120日以上」「有給休暇が取りやすい雰囲気」など、具体的な数字や条件を書き出してみると、自分の希望が明確になります。

また、給与や仕事内容だけでなく、「適切な人員配置がされているか」「困った時に相談できる上司や同僚がいるか」といった、働きやすさに関わる部分も重要なポイントです。今の職場の何が不満だったのかを振り返ることで、次の職場で求めるものがはっきりと見えてきます。

心身ともに健康でいられる職場環境を見極める

求人票の情報だけでは分からない、実際の職場の雰囲気や体制を見極めることが非常に重要です。

例えば、求人情報に「アットホームな職場です」と書かれていても、実際は休みが取りにくい雰囲気かもしれません。面接の際に、「社員の平均残業時間はどれくらいですか」「体調不良の際は、どのような対応をされていますか」など、具体的な質問をしてみましょう。

また、転職エージェントなどを利用すれば、企業の内部情報について教えてもらえることもあります。自分一人で情報収集するだけでなく、専門家の力も借りながら、本当に安心して働ける環境かどうかを慎重に見極めることが大切です。

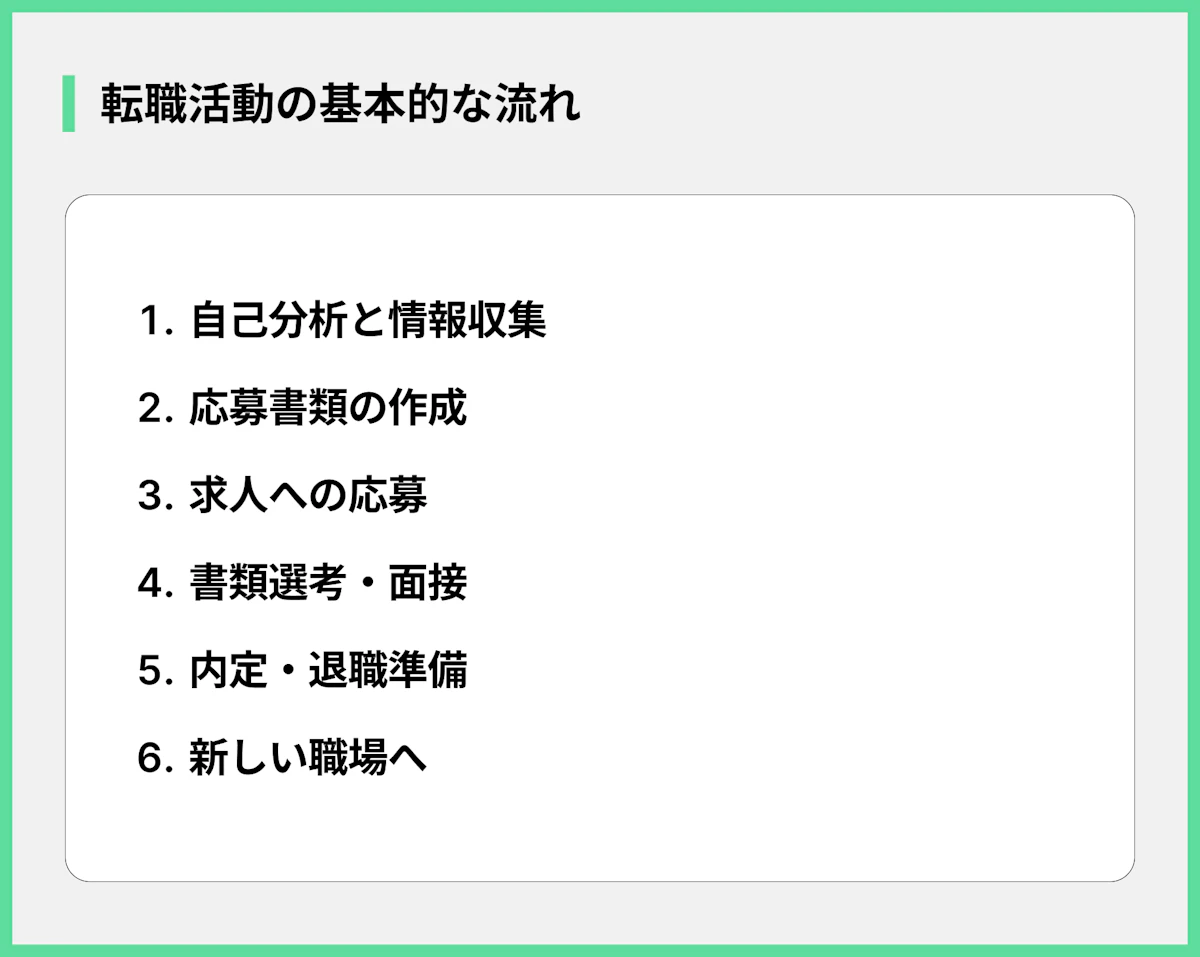

転職を成功させるための具体的なステップ

転職を決意したら、計画的に行動することが成功へのカギとなります。焦らず、一つ一つのステップを確実に進めていきましょう。

- 働きながら情報収集を始める

- これまでの経験や強みを洗い出す

- 転職エージェントをうまく活用する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

働きながら情報収集を始める

すぐに会社を辞めてしまうと、収入がなくなり、焦りから冷静な判断ができなくなる可能性があります。

まずは今の仕事を続けながら、転職サイトを眺めたり、どのような求人があるのかを調べたりすることから始めましょう。スマートフォンアプリなどを活用すれば、通勤時間や休憩中などの隙間時間を使って効率的に情報収集ができます。

どんな業界や職種に興味があるのか、自分の経験が活かせそうな仕事はあるのかなど、幅広くアンテナを張ることで、自分の可能性を広げることができます。

これまでの経験や強みを洗い出す

特別なスキルや経験がなくても、これまでの仕事で工夫したことや頑張ったことは、必ずアピールポイントになります。

例えば、「人手不足の状況でも、作業の優先順位を工夫して時間内に仕事を終わらせた」「忙しい中でも、常に笑顔での接客を心がけた」といった経験は、立派な強みです。

どんな小さなことでも構いませんので、これまでの仕事内容を振り返り、自分の得意なことや褒められた経験などを書き出してみましょう。自分では当たり前だと思っていたことが、他の会社では高く評価される可能性も十分にあります。

転職エージェントをうまく活用する

転職活動の進め方に不安がある場合、転職のプロである転職エージェントに相談するのがおすすめです。

転職エージェントに登録すると、キャリアアドバイザーが担当につき、自分に合った求人の紹介から、応募書類の添削、面接対策まで、転職活動全体を無料でサポートしてくれます。

自分では見つけられなかった非公開求人を紹介してもらえたり、企業の詳しい内部情報を教えてもらえたりと、多くのメリットがあります。特に、働きながらの転職活動は大変なので、プロの力を借りることで、効率的かつ有利に進めることができるでしょう。

どうしても辞められないなら専門家へ相談する選択肢も

転職を決意しても、人手不足の職場ではスムーズに退職させてもらえないケースもあります。そんな時のために、知っておくべきポイントと対処法を解説します。

- 退職の意思を伝えるタイミングを見極める

- 会社の執拗な引き止めへの対処法を知っておく

- Zキャリアのエージェントに相談してみる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

退職の意思を伝えるタイミングを見極める

法律上は退職の意思を伝えてから2週間で辞めることができますが、円満に退職するためには、就業規則を確認し、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

一般的には、退職希望日の1〜2ヶ月前には直属の上司に伝えるのがマナーとされています。会社の繁忙期を避けたり、後任への引き継ぎ期間を十分に確保したりすることで、会社への配慮を示すことができます。

まずは就業規則を確認し、退職に関する規定を把握した上で、上司に「ご相談したいことがあります」とアポイントを取り、直接会って退職の意思を伝えましょう。

会社の執拗な引き止めへの対処法を知っておく

人手不足の職場では、「後任が見つかるまで待ってほしい」「君が辞めたら困る」など、強く引き止められることがあります。

ですが、退職は労働者の権利であり、会社がそれを強制的に妨げることはできません。「すでに次の職場が決まっている」「自分のキャリアプランを考えて決めたことだ」など、退職の意思が固いことを毅然とした態度で伝えましょう。

情に訴えかけられて心が揺らぐこともあるかもしれませんが、一度決めたことなら、自分の未来のために強い意志を貫くことが重要です。どうしても話が進まない場合は、退職代行サービスなどの利用を検討するのも一つの手です。

Zキャリアのエージェントに相談してみる

今の職場環境や将来に不安を感じているなら、まずは誰かに相談することから始めてみませんか。

体調不良でも休めないような職場で我慢し続ける必要はありません。世の中には、社員を大切にし、健康的に働ける会社がたくさんあります。

Zキャリアでは、若年層の転職を専門にサポートしています。キャリアアドバイザーが一人ひとりの悩みや希望を丁寧にヒアリングし、安心して働ける職場探しを全力でお手伝いします。転職するかどうかまだ決めていなくても、相談だけでも構いません。一人で抱え込まず、まずは気軽に話を聞かせてください。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)