- テレワーク時代に出社を選ぶ人の心理的な背景

- 出社派における「仕事ができる人」と「できない人」の違い

- 価値観が違う同僚との上手なコミュニケーション術

- 自分に合った働き方を見つけるための具体的なステップ

テレワークが可能なのになぜ?出社したがる人の心理的な背景

テレワークが普及した今、「なぜわざわざ出社するんだろう?」と不思議に思う場面もあるかもしれません。ですが、出社を選ぶ人には、それぞれの考えや事情があります。具体的には以下の背景が考えられます。

- 人と直接コミュニケーションを取りたい

- 仕事とプライベートのメリハリをつけたい

- 自宅に仕事に集中できる環境がない

- 会社という場所にいることで安心する

- 上司や同僚からの評価を気にしている

ここでは、出社を希望する人の心理的な背景について、項目ごとに詳しく解説していきます。

人と直接コミュニケーションを取りたい

直接顔を合わせる会話を大切にしたいという思いから、出社を選ぶ人がいます。チャットやメールでは伝わりにくい細かな表情や声のトーンといった非言語情報を読み取ることで、円滑な意思疎通ができると考えているのです。

例えば、新しいプロジェクトのアイデア出しをする際、オンライン会議よりも、ホワイトボードを囲んで雑談を交えながら話す方が、活発な意見交換ができると感じる人も少なくありません。こうした偶然の会話から、仕事のヒントや新しい人間関係が生まれることも、対面コミュニケーションの魅力の一つです。

仕事とプライベートのメリハリをつけたい

家では仕事モードに切り替えられないため、あえて出社を選ぶ人もいます。自宅にはテレビやベッドなど誘惑が多く、ついだらけてしまうという人もいるでしょう。

そういった人にとって、通勤は気持ちを切り替えるための重要なスイッチの役割を果たします。オフィスという「仕事をする場所」に身を置くことで、自然と集中力が高まり、効率的に業務を進められるのです。仕事が終われば、会社を出ることで完全にプライベートな時間へと切り替えられるため、生活にメリハリが生まれます。

自宅に仕事に集中できる環境がない

家族がいたり、自分の部屋がなかったりするなど、物理的にテレワークが難しいケースも考えられます。特に、小さなお子さんがいる家庭や、同居人がいてプライバシーの確保が難しい場合、自宅で静かな環境を保つのは簡単ではありません。

また、仕事専用のデスクや椅子、安定したインターネット回線などが整っていない場合もあるでしょう。このような状況では、設備が整ったオフィスの方が、快適で集中して仕事に取り組めると感じるのは自然なことです。

会社という場所にいることで安心する

チームの一員であるという実感を得たいという気持ちから、出社を選ぶ人もいます。テレワークで一人きりの作業が続くと、社会から切り離されたような孤独感や、自分が組織に貢献できているのかという不安を感じることがあります。

オフィスに行けば、同僚たちが働いている姿が目に入り、自分もその一員だと感じることができます。他愛もない雑談を交わしたり、ランチを一緒に食べたりすることで、組織への所属意識が満たされ、精神的な安定につながるのです。

上司や同僚からの評価を気にしている

自分の頑張りを直接見てほしいという気持ちも、出社を選ぶ動機の一つです。特に、成果が数字で見えにくい業務を担当している場合、「テレワークだとサボっていると思われないか」「正当に評価されないのではないか」といった不安を抱えることがあります。

上司や同僚がいる場所で働くことで、仕事への真摯な姿勢や努力をアピールしたいという心理が働くのです。実際に顔を合わせることで、自分の存在を認識してもらい、評価につなげたいという思いがあるのかもしれません。

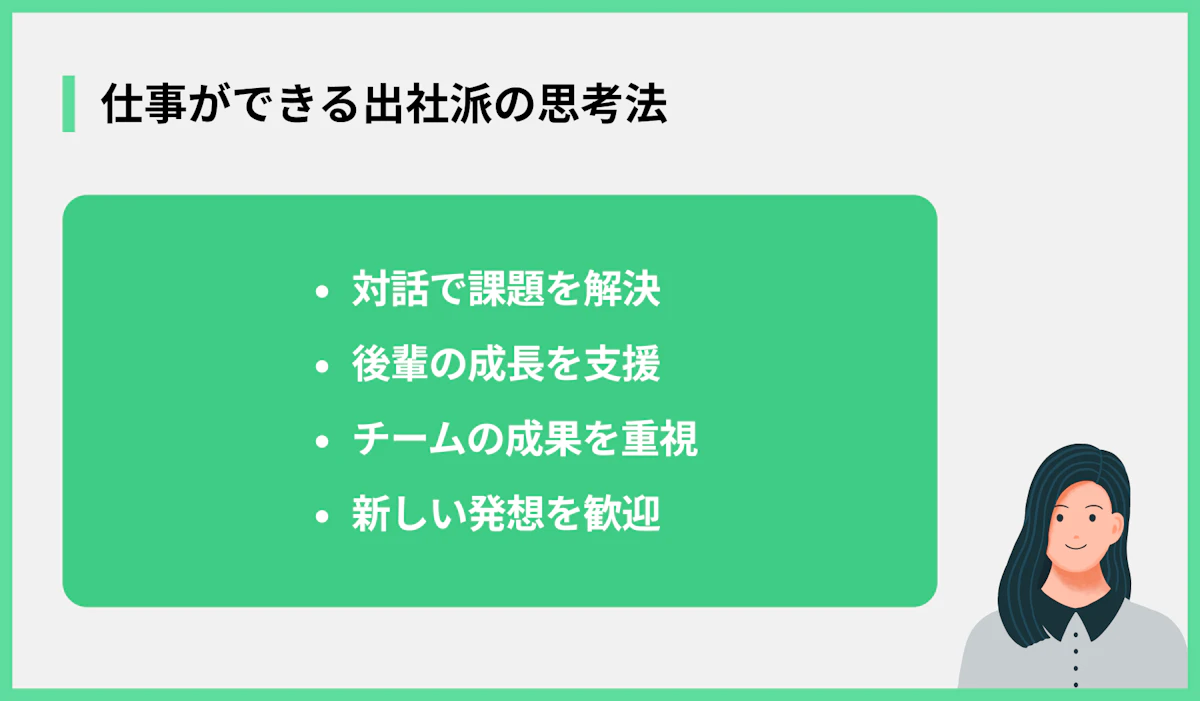

出社派で「仕事ができる人」に見られる共通点

出社を選ぶ人の中にも、周りから「仕事ができる」と評価される人がいます。彼らは、出社という選択を最大限に活用し、成果につなげています。具体的には以下の共通点が見られます。

- 対面での素早い連携で成果を出す

- 後輩や新人への丁寧な指導を意識する

- 雑談から生まれるアイデアを大切にする

- 場の空気を読んでチームを円滑に動かす

ここでは、仕事ができる出社派の人たちに見られる共通点について、詳しく解説していきます。

対面での素早い連携で成果を出す

その場で疑問を解決し、スピーディーに仕事を進めることを得意とします。チャットやメールの返信を待つ時間を無駄と考え、関係者の席まで直接足を運んで、簡潔に確認や相談を済ませます。

例えば、仕様の確認で不明点が出た際に、すぐに担当者と数分話すだけで解決し、作業の停滞を防ぎます。このようなスピード感のある連携は、プロジェクト全体の進行を早め、高い成果を生み出すことにつながります。彼らは、対面コミュニケーションを「時間を短縮するためのツール」として賢く利用しているのです。

後輩や新人への丁寧な指導を意識する

隣で実際の作業画面を見せながら教えるなど、相手の理解度を確かめながら指導することに長けています。特に、新しい環境に慣れていない新人や後輩が、一人で悩みを抱え込まないように気を配っています。

「何か困ってない?」と気軽に声をかけ、相談しやすい雰囲気を作ることで、チーム全体のスキルアップに貢献します。彼らは、自分の仕事だけでなく、チームメンバーの成長も自分の役割だと捉えており、そのために出社という環境を活かしているのです。

雑談から生まれるアイデアを大切にする

業務とは直接関係ない会話から、新しい企画の種を見つけるのが上手です。休憩中のコーヒータイムやランチでの何気ない会話が、部署の垣根を越えたコラボレーションや、斬新なアイデアにつながることを経験的に知っています。

例えば、別の部署の同僚が話していた顧客の小さな不満から、新しいサービスのヒントを得ることがあります。彼らにとって、オフィスは多様な情報が行き交う「アイデアの宝庫」であり、出社することでそのチャンスを逃さないようにしているのです。

場の空気を読んでチームを円滑に動かす

メンバーの些細な表情や声色の変化から、コンディションを察知する能力に優れています。誰かが悩んでいたり、チームの雰囲気が少し停滞していたりするのを敏感に感じ取り、「ちょっと休憩しない?」と声をかけるなど、適切なフォローを入れます。

このような気配りによって、チーム内の人間関係が円滑になり、全体の士気が高まります。彼らは、個々のタスク管理だけでなく、チーム全体の心理的な状態にも気を配る「ムードメーカー」としての役割を自然と果たしているのです。

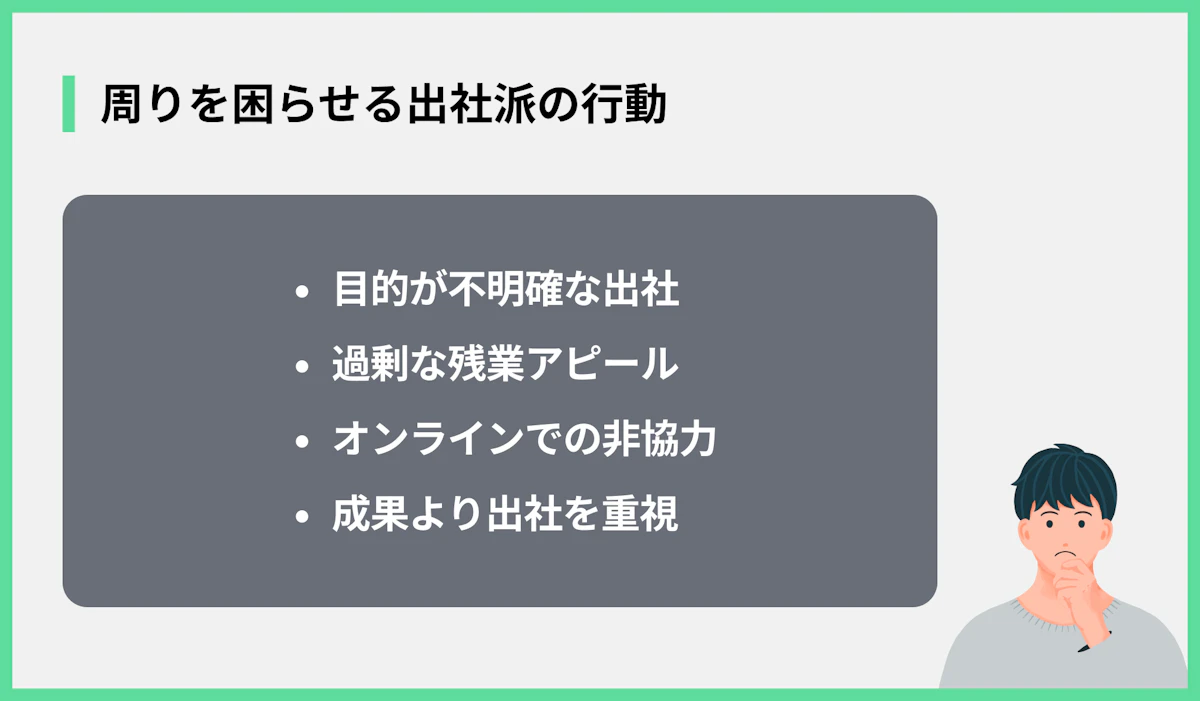

出社派で「仕事ができない」と思われる人の行動

一方で、出社しているにもかかわらず、「なぜあの人は会社に来ているんだろう?」と周りから思われてしまう人もいます。そうした人たちの行動には、いくつかの特徴があります。具体的には以下の通りです。

- 頑張っている姿をアピールすることが目的

- サボっていると疑われたくない気持ちが強い

- オンラインツールを使った報告や連絡が苦手

- 目的なく出社してただ時間を過ごしている

ここでは、周りから「仕事ができない」と思われがちな出社派の人の行動について、詳しく見ていきましょう。

頑張っている姿をアピールすることが目的

実際の成果よりも、出社している事実自体を評価されようとする傾向があります。特に、遅い時間まで会社に残っていることを「頑張っている証拠」と捉えがちで、効率的に仕事を終わらせることへの意識が低い場合があります。

周りが退勤した後も、特に急ぎでない作業をだらだらと続けている姿は、かえって生産性が低いという印象を与えかねません。仕事は時間内に質の高い成果を出すことが重要であり、ただ長く会社にいることが評価につながるわけではないのです。

サボっていると疑われたくない気持ちが強い

自分の仕事ぶりに自信がなく、誰かに見ていてもらわないと不安になるタイプです。テレワークでは、自分のペースで仕事を進める自己管理能力が求められますが、その環境ではサボってしまう誘惑に勝てないのかもしれません。

出社することで、「ちゃんと仕事をしている」ということを物理的に示し、周りからサボっていると疑われることを避けようとします。ですが、この行動の裏には、成果で示すことへの自信のなさが隠れている場合があります。

オンラインツールを使った報告や連絡が苦手

チャットやWeb会議といったツールに強い抵抗感を持っているケースです。簡単な連絡事項でも、わざわざ相手の席まで行って口頭で伝えようとしたり、オンライン会議への参加を避けたりします。

口頭でのやり取りは、後から「言った」「言わない」のトラブルに発展しやすく、情報がチーム全体に共有されにくいというデメリットがあります。オンラインツールを使いこなせないことが、結果としてチーム全体の業務効率を下げてしまう原因になるのです。

目的なく出社してただ時間を過ごしている

その日に何をすべきか、具体的なタスクが不明確なまま出社している人もいます。オフィスに来たものの、特にやるべきことがなく、周りの人と雑談をしたり、ネットサーフィンをしたりして時間を潰してしまいがちです。

もちろん、適度な雑談はコミュニケーションのために必要ですが、それがメインになってしまい、具体的な成果を何も生み出せていないのであれば問題です。出社すること自体が目的化してしまい、貴重な時間を浪費している状態と言えるでしょう。

出社をめぐる価値観の違いを感じた時の対処法

出社派とリモート派、それぞれの考え方がある中で、お互いが気持ちよく働くためには少しの工夫が必要です。価値観の違いからくるすれ違いや溝を感じた時は、以下の方法を試してみてください。

- 相手の働き方を頭ごなしに否定しない

- 情報共有のルールやタイミングを明確にする

- 出社と在宅での業務分担について相談する

- 定期的にオンラインで雑談の場を持つ

ここでは、出社派の人たちと円滑な関係を築くためのコミュニケーション術について、詳しく解説していきます。

相手の働き方を頭ごなしに否定しない

まずは「なぜ出社したいのか」を理解しようと努める姿勢が、良好な関係を築く第一歩です。「出社なんて非効率だ」と一方的に決めつけるのではなく、相手には相手なりの理由や事情があることを想像してみましょう。

例えば、「家だと集中できないんです」という相手に対して、「そうですか、オフィスの方が集中できるんですね」と一度受け止めるだけで、相手は自分の考えを理解してもらえたと感じ、その後の会話がスムーズになります。相手を尊重する姿勢が、信頼関係の基礎となります。

情報共有のルールやタイミングを明確にする

「毎朝9時半までにチャットで今日の予定を共有する」など、具体的なルールを決めることで、働き方が違っても情報格差が生まれるのを防げます。口頭で伝えられた内容も、後からチャットで共有してもらうようお願いするなど、情報をオープンにする工夫が大切です。

「あの件、どうなった?」と後から確認する手間が減り、お互いのストレスが軽減されます。ルールを設けることで、出社している人も在宅の人も、同じ情報を同じタイミングで把握でき、チームとしての一体感を保ちやすくなるでしょう。

出社と在宅での業務分担について相談する

対面でのブレストが効果的な業務は出社者が、一人で集中したい資料作成は在宅者が担当するなど、それぞれの働き方のメリットを活かせる業務分担を提案してみるのも良い方法です。

「この作業は対面の方が早いと思うので、出社している〇〇さんにお願いできませんか?その分、こちらの資料作成は私が集中して進めます」といったように、お互いが納得できる形で協力し合える体制を築きましょう。これにより、チーム全体の生産性が向上する可能性があります。

定期的にオンラインで雑談の場を持つ

週に一度、15分程度の「オンライン雑談タイム」を設けるなど、業務とは直接関係のないコミュニケーションの機会を意識的に作りましょう。これは、リモートで働く人が感じやすい孤独感を和らげるだけでなく、出社派の人たちとの心理的な距離を縮める効果もあります。

最近見た映画の話や週末の予定など、気軽な会話を交わすことで、お互いの人柄を知ることができ、仕事上の連携もスムーズになります。こうした小さな積み重ねが、チームの一体感を育んでいくのです。

今の会社の出社方針に将来の不安を感じたら

もし、今の会社の出社方針に疑問を感じたり、自分の望む働き方とのズレが大きいと感じたりした場合は、一度立ち止まって自分のキャリアについて考えてみる良い機会かもしれません。

- 自分の理想とする働き方を具体的にする

- 会社の価値観が自分と合っているか見直す

- 柔軟な働き方ができる企業を探し始める

- 転職を視野に自分の市場価値を把握する

ここでは、会社の出社方針に不安を感じた時に考えるべきことについて、詳しく解説していきます。

自分の理想とする働き方を具体的にする

まずは「週に何回テレワークしたいか」など、理想の働き方を書き出して整理してみましょう。「なんとなくリモートがいい」という漠然とした状態から、具体的な条件を考えることで、自分が何を大切にしたいのかが明確になります。

例えば、「フルリモートが良いのか」「週2〜3日の出社なら問題ないのか」「通勤時間は何分まで許容できるか」などを自問自答してみるのです。この自己分析が、今後の職場選びの重要な軸となります。

会社の価値観が自分と合っているか見直す

会社の「出社ありき」の文化が、今後の自分の成長にとって本当にプラスになるかを冷静に考えてみましょう。もし会社が柔軟な働き方に対して否定的で、今後も方針が変わる見込みがない場合、長期的に働き続けるのは難しいかもしれません。

大切なのは、会社の価値観と自分の価値観が大きくずれていないかです。自分が納得できない環境で我慢し続けるよりも、自分の価値観に合った場所を探す方が、前向きに仕事に取り組めるでしょう。

柔軟な働き方ができる企業を探し始める

フルリモートやハイブリッド勤務(出社と在宅の組み合わせ)を導入している企業は、世の中にたくさんあります。転職サイトなどで、どのような企業がどんな働き方を導入しているのか、情報収集を始めてみるだけでも視野が大きく広がります。

「こんな働き方ができる会社もあるんだ」と知ることで、今の環境が全てではないと分かり、気持ちが楽になるかもしれません。すぐに転職するつもりがなくても、選択肢を知っておくことは心の余裕につながります。

転職を視野に自分の市場価値を把握する

今の自分のスキルや経験が、他の会社でどのように評価されるかを知っておくことは非常に重要です。自分の市場価値を客観的に把握することで、自信を持って次のステップに進むことができます。

どうやって市場価値を調べればいいか分からない場合は、転職エージェントに相談してみるのがおすすめです。プロの視点から、自分の強みや、どんな企業で活躍できる可能性があるかなど、客観的なアドバイスをもらうことができます。

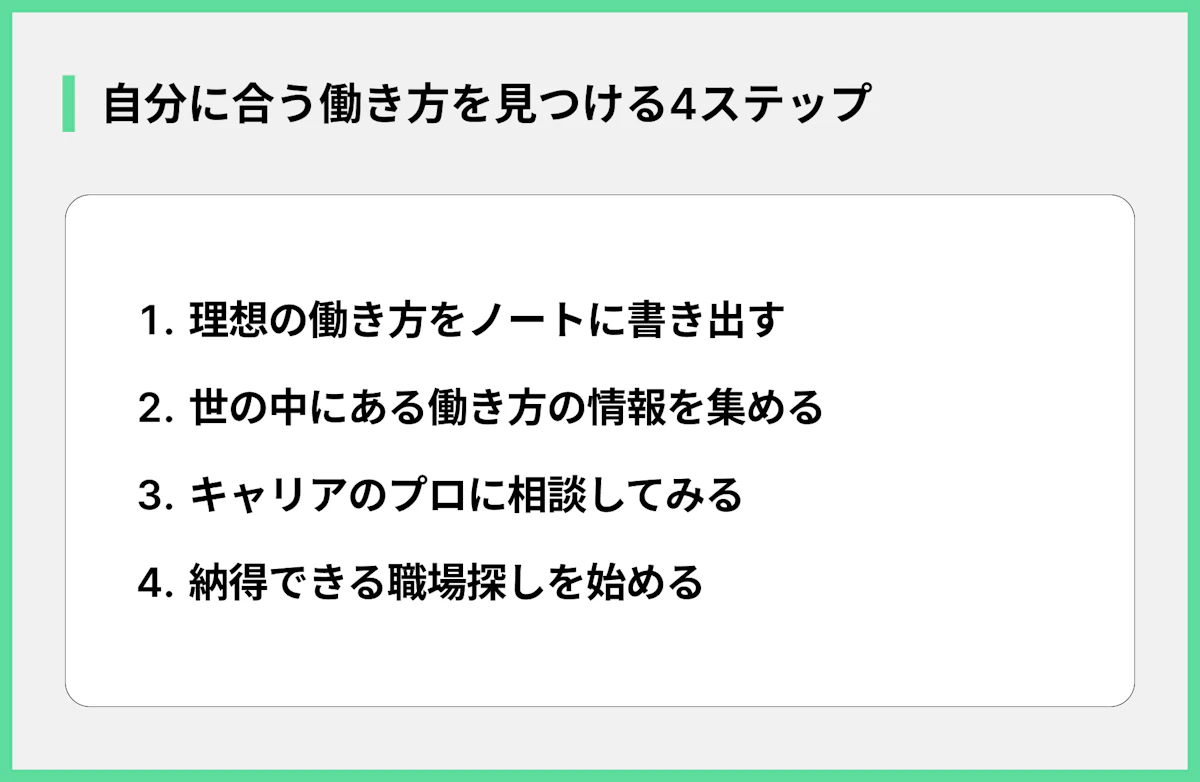

自分に合った働き方を見つけるための次のステップ

働き方についての考え方は人それぞれで、正解はありません。大切なのは、周りに流されるのではなく、自分が心から納得できる環境を見つけることです。そのための具体的なステップをご紹介します。

- まずは自分の気持ちや希望を整理する

- 働き方の選択肢を広げるために情報収集する

- キャリアのプロに客観的なアドバイスを求める

ここでは、自分らしい働き方を見つけるために、今からできることを詳しく解説していきます。

まずは自分の気持ちや希望を整理する

今の仕事の何に満足していて、何に不満を感じているのかを、一度紙に書き出してみましょう。頭の中だけで考えていると堂々巡りになりがちですが、文字にすることで気持ちが整理され、自分が本当に望んでいることが見えてきます。

「人間関係は良いけれど、出社方針が合わない」「仕事内容は好きだけど、もっと柔軟に働きたい」など、プラス面とマイナス面を客観的に見つめ直すことが、次の一歩を踏み出すための重要な道しるべになります。

働き方の選択肢を広げるために情報収集する

世の中には、自分が思っている以上に多様な働き方や職種が存在します。まずはアンテナを広げ、どんな選択肢があるのかを知るだけでも、気持ちは大きく変わります。

転職サイトを眺めてみたり、様々な業界で働く人のインタビュー記事を読んでみたりするのも良いでしょう。今の会社や業界の常識が、世の中の全てではないと気づくことが、新しい可能性への扉を開くきっかけになります。

キャリアのプロに客観的なアドバイスを求める

もし一人で悩んでしまったら、転職のプロに相談するという選択肢を思い出してください。客観的な第三者の視点からアドバイスをもらうことで、自分一人では気づかなかった強みや、思いもよらなかったキャリアの可能性が見えてくることがあります。

Zキャリアのエージェントは、ノンデスクワークを中心に、若年層の転職サポートを数多く経験しています。働き方に関する悩みや、これからのキャリアについての不安など、どんな些細なことでも親身になってお聞きします。私たちが、あなたが本当に自分らしく輝ける場所を見つけるお手伝いをします。まずは無料相談から、新しいキャリアへの第一歩を一緒に踏み出してみませんか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)