- 出社に意味がないと感じる具体的な理由

- 会社側が出社を重視する背景

- 出社勤務のメリットとデメリット

- 働き方のミスマッチを解消する方法

出社する意味がないと感じてしまうのはなぜ?

「家でできる仕事なのに、どうしてわざわざ会社に行かないといけないんだろう…」。そんな風に、出社することに疑問を感じてしまうのには、いくつかの理由が考えられます。ここでは、多くの人が「出社する意味がない」と感じる具体的な理由について解説します。

- 通勤に費やす時間がもったいないと感じる

- 一人のほうが仕事に集中できる環境である

- オンラインで全ての業務が完結する

- 職場の人間関係にストレスを感じる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

通勤に費やす時間がもったいないと感じる

毎日の通勤に往復1時間以上かかっている場合、その時間を「もったいない」と感じるのは自然なことです。満員電車に揺られて体力を消耗したり、交通費がかかったりするのも負担になります。

もしこの通勤時間がなければ、睡眠時間をしっかり確保できたり、趣味やスキルアップのための勉強時間に使えたりするでしょう。テレワークであれば、この移動時間を丸ごと自分のために使えます。だからこそ、「この時間があればもっと有意義に過ごせるのに…」と、出社に対してネガティブな気持ちが生まれてしまうのです。

一人のほうが仕事に集中できる環境である

オフィスでは、自分のペースで仕事に集中しにくいと感じる人も少なくありません。周りの人の話し声や電話の音、急な声かけなどで、集中力が途切れてしまうことがあります。特に、丁寧な作業や深い思考が求められる仕事の場合、オフィス環境が逆に生産性を下げてしまう原因になることも考えられます。

一方で、自宅なら静かな環境で、誰にも邪魔されずに自分の仕事に没頭できます。自分の好きなタイミングで休憩を取ることも可能です。このような経験から、「会社に行くよりも、家で一人で作業したほうが仕事がはかどる」と感じ、出社の必要性に疑問を持つようになるのです。

オンラインで全ての業務が完結する

最近では、チャットツールやWeb会議システムが普及し、ほとんどの仕事がパソコン一台で完結するようになりました。報告や連絡、相談といったコミュニケーションも、オンラインで問題なく行えることが多いです。

例えば、資料の作成やデータ入力、メール対応といった業務は、場所を選ばずどこでもできます。チームメンバーとの打ち合わせも、画面共有を使えば対面と変わらないクオリティで進められるでしょう。このように、物理的に集まらなくても仕事が成り立つ状況だからこそ、「なぜわざわざ出社する必要があるのか」という根本的な疑問が湧いてくるのです。

職場の人間関係にストレスを感じる

会社に行けば、上司や同僚と顔を合わせることになります。もちろん、良好な関係を築けていれば問題ありませんが、中には付き合い方に気を使う相手がいる場合もあるでしょう。仕事とは直接関係のない雑談に付き合ったり、ランチに誘われたりすることが、精神的な負担になることもあります。

テレワークであれば、このような人間関係のストレスから解放され、仕事そのものに集中できます。必要最低限のコミュニケーションだけで済むため、精神的に楽だと感じる人は多いです。職場の人間関係が原因で「会社に行きたくない」「出社は意味がない」と感じてしまうのは、決して珍しいことではありません。

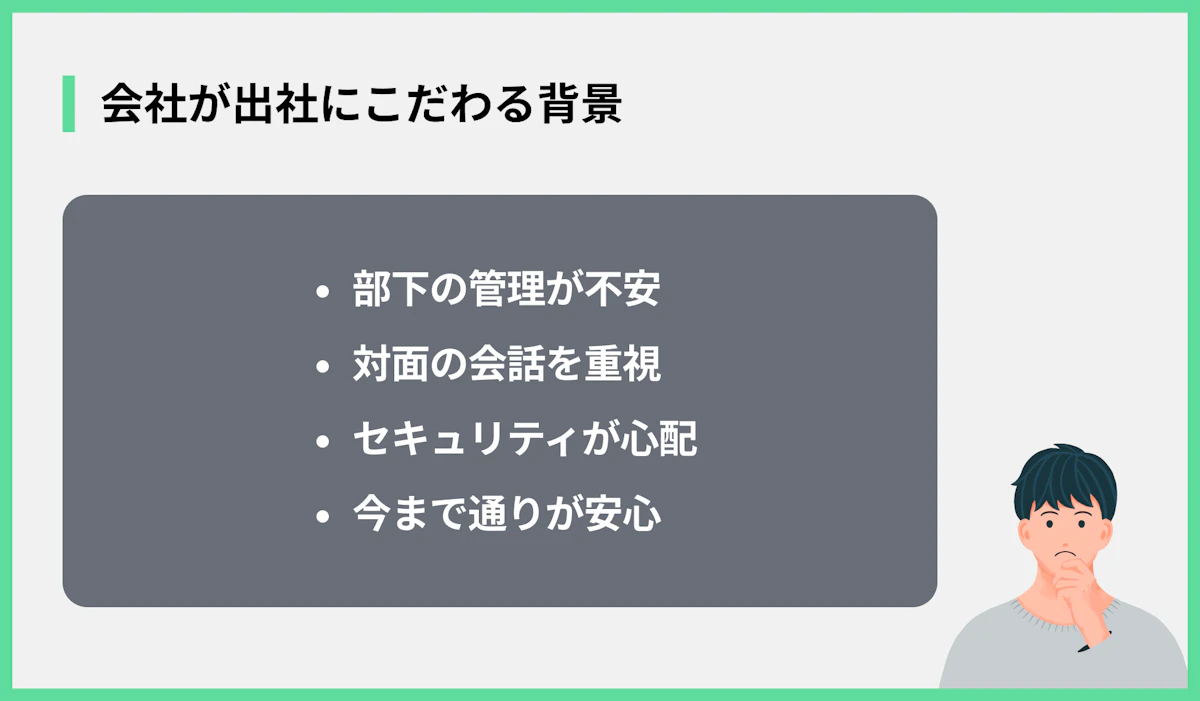

テレワークより出社を会社が重視するのはなぜ?

自分にとっては「意味がない」と感じる出社ですが、なぜ会社側は出社を求めるのでしょうか。そこには、会社側の視点や事情があります。ここでは、会社が出社を重視する理由について解説します。

- 社員の働きぶりを直接確認したいから

- 対面でのコミュニケーションを重要視しているから

- テレワークに対応できる社内制度がないから

- 昔からの働き方を変える文化がないから

各項目について、詳しく見ていきましょう。

社員の働きぶりを直接確認したいから

会社、特に管理職の立場からすると、部下の働きぶりを直接目で見て確認したいという思いがあります。テレワークでは、社員が本当に集中して仕事に取り組んでいるのか、進捗は順調なのかを把握しにくいと感じるためです。

もちろん、多くの人は真面目に仕事をしているはずですが、「サボっているのではないか」「困っていても気づけないのではないか」という不安が、管理する側にはあります。そのため、全員が同じ場所にいることで、仕事の様子を確認し、公平に評価したいという考えから出社を求めるケースがあります。

対面でのコミュニケーションを重要視しているから

会社によっては、仕事中の何気ない雑談から新しいアイデアが生まれたり、チームの連帯感が強まったりすると考えている場合があります。これを「偶発的コミュニケーション」と呼び、会社はこうした効果を期待しているのです。

確かに、廊下ですれ違ったときや休憩中に交わす短い会話が、仕事のヒントになったり、人間関係を円滑にしたりすることもあります。オンラインのコミュニケーションは目的がはっきりしているため、こうした偶然の産物が生まれにくいと考える経営者や管理職は少なくありません。チームワークや一体感を大切にする社風の会社ほど、対面での交流を重視する傾向があります。

テレワークに対応できる社内制度がないから

テレワークを導入するには、会社側にも準備が必要です。例えば、セキュリティ対策が整っていないと、会社の重要な情報が外部に漏れてしまうリスクがあります。また、社員全員にノートパソコンを支給したり、自宅のインターネット環境の費用を補助したりといった制度も必要になるでしょう。

こうした環境や制度を整えるには、時間もコストもかかります。特に、これまで出社が当たり前だった会社にとっては、大きな変革です。準備が追いついていない、あるいは投資が難しいといった理由で、テレワークの導入に踏み切れず、結果的に出社を求めざるを得ないという事情もあります。

昔からの働き方を変える文化がないから

特に歴史の長い会社や、経営層の年齢が高い会社では、「これまでずっと出社でやってきた」という慣習が根強く残っている場合があります。長年続けてきた働き方を変えることに、心理的な抵抗を感じるのです。

「出社するのが当たり前」「仕事は会社でするもの」という価値観が深く浸透していると、テレワークという新しい働き方に対して、そのメリットや必要性を理解しにくいことがあります。こうした会社では、明確な理由がなくても、これまでのやり方を続けることが最も安全だと考えられがちで、変化に対して消極的になってしまうのです。

出社して働くことのメリット

「出社は意味がない」と感じる一方で、出社にはメリットもあります。自分にとっては不要に思えても、見方を変えればプラスになる点も見つかるかもしれません。ここでは、出社勤務のメリットについて客観的に見ていきましょう。

- 気軽に質問や相談ができる

- チームの一体感が生まれやすい

- 仕事のオンとオフを切り替えやすい

- 会社の充実した設備を使える

各項目について、詳しく見ていきましょう。

気軽に質問や相談ができる

仕事でわからないことがあったとき、その場ですぐに先輩や上司に質問できるのは出社の大きなメリットです。チャットやメールだと、相手の状況がわからず返信を待つ時間が発生しますが、対面なら「少しよろしいですか?」と声をかけるだけで解決することがよくあります。

特に、仕事を始めたばかりのころは、細かい疑問がたくさん出てくるものです。そんなときに、すぐに聞ける環境があるのは心強いでしょう。周りの人の会話から、仕事のヒントを得られることもあります。コミュニケーションの速さと手軽さは、出社ならではの利点と言えます。

チームの一体感が生まれやすい

同じ空間で一緒に仕事をしていると、自然とチームとしての一体感が生まれます。同じ目標に向かって頑張っている仲間が近くにいると感じられると、モチベーションも上がりやすくなるでしょう。仕事の合間の雑談や、一緒にランチに行く時間も、チームの絆を深めるきっかけになります。

プロジェクトが成功したときに、みんなで喜びを分かち合えるのも出社しているからこそです。こうした経験を通じて、お互いの信頼関係が深まり、よりスムーズに仕事を進められるようになります。

仕事のオンとオフを切り替えやすい

出社は、生活にメリハリがつきやすいというメリットもあります。家を出て会社に向かうことで、自然と「仕事モード」にスイッチが入り、会社から帰宅すれば「プライベートモード」に切り替えることができます。

テレワークだと、仕事場と生活空間が同じため、どうしてもオンとオフの境界が曖昧になりがちです。「つい夜遅くまで仕事をしてしまう」「休日も仕事のことが頭から離れない」といったことが起こりやすいかもしれません。物理的に場所を移動することで、気持ちの切り替えがしやすくなるのは、出社の良い点です。

会社の充実した設備を使える

会社には、仕事に必要な設備が整っています。例えば、高性能なパソコンや大きなモニター、高速なインターネット回線、業務用のプリンターなど、自宅で同じ環境を整えるのは難しい場合が多いです。

また、人間工学に基づいて設計された椅子やデスクが用意されていることもあり、長時間の作業でも体への負担が少ないかもしれません。こうした快適な作業環境は、仕事の効率や質を高める上で重要な要素です。光熱費や備品代を自分で負担しなくてよいのも、地味に嬉しいポイントと言えるでしょう。

出社して働くことのデメリット

出社のメリットがある一方で、やはりデメリットも存在します。「出社する意味がない」と感じる気持ちの裏側には、これから紹介するようなデメリットが隠れていることが多いです。ここでは、出社勤務のデメリットを改めて整理してみましょう。

- 通勤だけで時間とお金がかかる

- 周囲の雑談や電話で集中が途切れる

- 人間関係のしがらみが生まれやすい

- 自分のペースで仕事を進めにくい

各項目について、詳しく見ていきましょう。

通勤だけで時間とお金がかかる

出社の最も大きなデメリットは、通勤に時間とコストがかかる点です。先ほども触れましたが、毎日往復するだけで、1週間、1ヶ月と積み重なると膨大な時間になります。この時間を自分のために使えないのは、大きな損失だと感じるでしょう。

また、電車代やバス代といった交通費もかかります。会社から全額支給される場合でも、一度は自分で立て替える必要があります。お昼ご飯も外食やコンビニで済ませることが増えれば、食費もかさみます。こうした金銭的な負担は、テレワークでは発生しないデメリットです。

周囲の雑談や電話で集中が途切れる

オフィスは、集中を妨げる要因が多い場所でもあります。周りの人の話し声や笑い声、鳴り響く電話の音、人の行き来など、様々なノイズが常に存在します。自分の仕事に集中したいときに、こうした外部からの刺激で思考が中断されてしまうのは、大きなストレスです。

また、「ちょっといい?」と気軽に声をかけられるのも、メリットであると同時にデメリットにもなり得ます。自分の作業リズムが崩されてしまい、元の集中状態に戻るまでに時間がかかってしまうことも少なくありません。静かな環境で没頭したいタイプの仕事には、不向きな場合があります。

人間関係のしがらみが生まれやすい

毎日同じメンバーと顔を合わせることで、仕事以外の人間関係の悩みが発生しやすくなります。派閥やグループができていたり、苦手なタイプの人がいたりすると、会社に行くこと自体が憂鬱になってしまうでしょう。

仕事の評価とは関係のない、上司の機嫌を取るためのコミュニケーションや、参加したくない飲み会への誘いなど、断りにくい付き合いに悩まされることもあります。こうした人間関係のしがらみは、仕事のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。

自分のペースで仕事を進めにくい

出社していると、周りのペースに合わせることを求められる場面が多くなります。例えば、「みんなが残業しているから帰りづらい」といった雰囲気を感じたり、自分の仕事が終わっていても、他の人の手伝いをせざるを得なかったりすることがあります。

また、始業時間や休憩時間、終業時間がきっちり決まっているため、自分の体調や仕事の波に合わせて柔軟に働くことが難しいです。自分の裁量で仕事を進め、効率よく時間を管理したいと考える人にとっては、こうした集団行動のルールが窮屈に感じられるかもしれません。

「意味のない出社」のストレスを軽くする考え方

今の会社ですぐにテレワークが導入されるのは難しいけれど、転職するのもまだ考えられない。そんなときは、少しでも出社のストレスを減らす工夫をしてみましょう。考え方や行動を少し変えるだけで、気持ちが楽になるかもしれません。

- 出社日にやるべきタスクを明確化する

- 通勤時間をスキルアップの時間に充てる

- 職場の人とは適度な距離感を保つ

各項目について、詳しく見ていきましょう。

出社日にやるべきタスクを明確化する

もし週に数日でもテレワークが可能な職場なら、出社する日と在宅の日で役割分担をしてみましょう。例えば、「出社日は対面の打ち合わせや、チームでの共同作業を中心にやる日」「在宅の日は一人で集中する作業に徹する日」というように、タスクを分けるのです。

出社する日に「これをやる」という明確な目的を持つことで、「意味がない」と感じにくくなります。出社しなければできない仕事にフォーカスすることで、出社そのものに価値を見出せるようになります。全部をオフィスでやろうとせず、場所の特性を活かして仕事の進め方を工夫してみるのがポイントです。

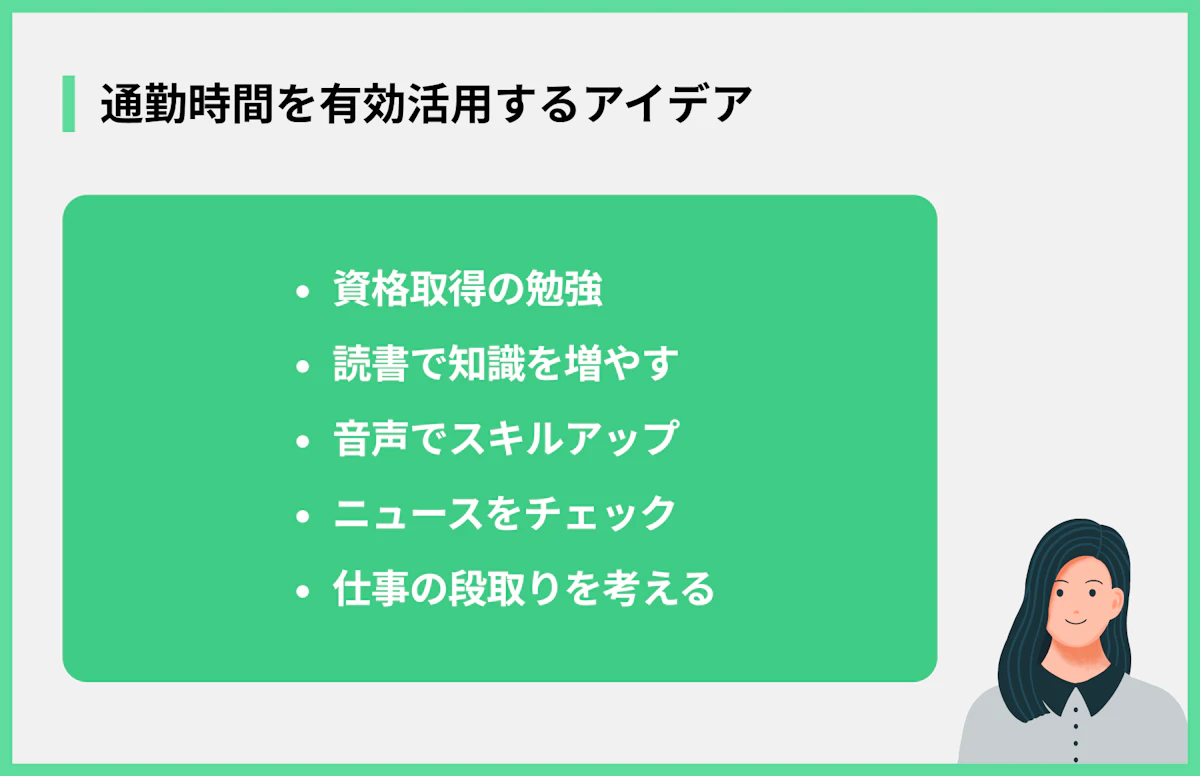

通勤時間をスキルアップの時間に充てる

「もったいない」と感じがちな通勤時間ですが、自分を成長させるための貴重な時間と捉え直してみてはいかがでしょうか。満員電車でなければ、本を読んだり、資格取得のための勉強をしたりすることができます。

音声学習もおすすめです。イヤホンでビジネス系のポッドキャストを聞いたり、英会話のリスニングをしたりすれば、周りを気にせずインプットができます。ただ移動するだけの時間ではなく、「自己投資の時間」と考えることで、通勤に対するネガティブな気持ちが和らぎ、前向きな気持ちで一日を始められるようになるでしょう。

職場の人とは適度な距離感を保つ

人間関係のストレスを減らすためには、無理に全員と仲良くしようとしないことも大切です。職場は友達を作る場所ではなく、あくまで仕事をする場所と割り切って、適度な距離感を保つことを意識してみましょう。

挨拶や業務上必要な会話は丁寧に行い、それ以上のプライベートな付き合いは、自分が心地よいと感じる範囲に留めます。興味のない雑談には無理に加わらず、自分の仕事に集中する姿勢を見せることで、周りも「今は集中しているんだな」と察してくれるようになります。全員に好かれようとせず、仕事仲間として敬意を払う関係性を目指すのがコツです。

今の働き方に疑問を感じたときのキャリアプラン

色々と工夫をしてみても、やはり「出社する意味がない」という気持ちが消えないのであれば、それは自分のキャリアについてじっくり考える良い機会かもしれません。今の会社で働き続けることだけが選択肢ではありません。

- 理想の働き方を具体的に書き出す

- フルリモートやハイブリッド勤務の求人を探す

- 転職を機にキャリアアップを検討する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

理想の働き方を具体的に書き出す

まずは、自分がどんな働き方をしたいのかを具体的にイメージしてみましょう。「フルリモートで働きたい」「週に2〜3日だけ出社するハイブリッド勤務が良い」「出社はするけど、フレックスタイム制で時間を自由に選びたい」など、理想の働き方をノートに書き出してみてください。

なぜその働き方がしたいのか、理由も一緒に考えてみると、自分が仕事において何を大切にしているのかが見えてきます。例えば、「通勤時間をなくして、家族との時間を増やしたい」「自分のペースで集中して、専門スキルを高めたい」といった、自分の価値観が明確になるはずです。

フルリモートやハイブリッド勤務の求人を探す

自分の理想の働き方が見えてきたら、実際にどんな求人があるのかを調べてみましょう。転職サイトで「フルリモート」「在宅勤務OK」「ハイブリッド勤務」といったキーワードで検索してみると、世の中には様々な働き方を導入している会社がたくさんあることに気づくはずです。

すぐに転職するつもりがなくても、求人情報を眺めるだけで「こんな会社もあるんだ」「自分のスキルならこういう働き方も可能かもしれない」と、視野が広がります。今の会社が全てではないと知ることは、気持ちの余裕にも繋がります。

転職を機にキャリアアップを検討する

働き方への不満は、より良い環境へ移るためのエネルギーに変えることもできます。今の会社で得た経験やスキルを活かして、もっと良い条件の会社へ転職し、キャリアアップを目指すという選択肢です。

例えば、「今の仕事内容は好きだけど、出社がネック」なのであれば、同じ職種でテレワークが可能な会社を探すのが良いでしょう。あるいは、「この際、全く違う仕事に挑戦してみたい」と考えるのも一つです。働き方を見直すことをきっかけに、自分の将来について前向きに考え、行動を起こしてみましょう。

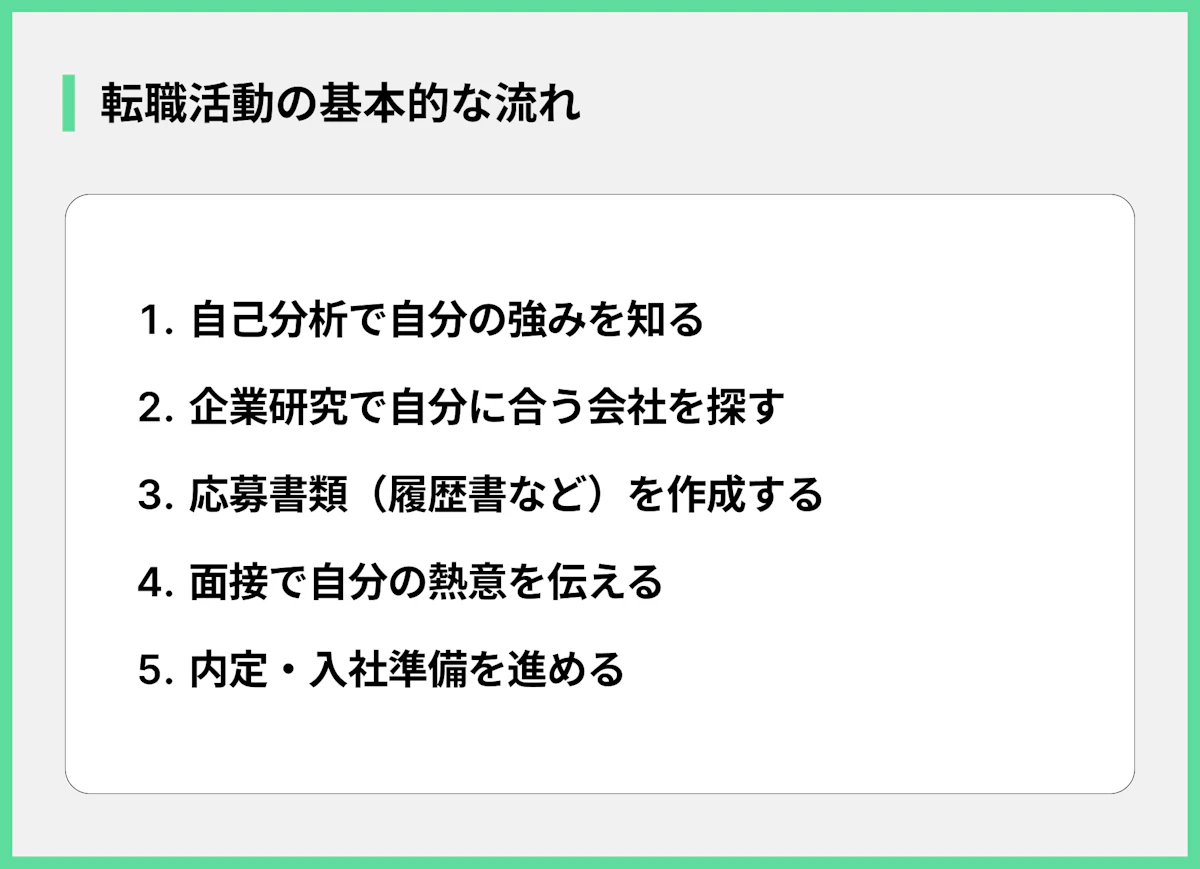

納得できる働き方を実現するための転職活動

自分らしい働き方を求めて転職を決意したら、次は具体的な行動に移すステップです。後悔しない転職をするために、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、納得できる働き方を実現するための転職活動の進め方について解説します。

- 企業の口コミサイトでリアルな働き方を調べる

- これまでのスキルや経験を整理する

- 面接で希望の働き方を正直に伝える

各項目について、詳しく見ていきましょう。

企業の口コミサイトでリアルな働き方を調べる

求人票に「テレワーク可」と書かれていても、実態がどうなっているかは入社してみないとわからない部分もあります。例えば、「制度としてはあるけれど、実際にはほとんどの人が出社している」「新人は最初の1年間は出社が必須」といったケースも考えられます。

こうしたミスマッチを防ぐために、実際にその会社で働いていた人や、現在働いている人の声が投稿されている企業の口コミサイトをチェックするのがおすすめです。リアルな働き方や社風を知ることで、自分に本当に合っている会社かどうかを判断する材料になります。

これまでのスキルや経験を整理する

転職活動では、自分が企業に貢献できることをアピールする必要があります。これまでの仕事でどんな経験をして、どんなスキルが身についたのかを具体的に書き出してみましょう。これは「自己分析」と呼ばれる、転職活動の基本となる作業です。

例えば、「毎日のデータ入力を正確かつ迅速に行うスキル」「電話対応で丁寧な言葉遣いができるコミュニケーション能力」など、当たり前だと思っていることでも立派なアピールポイントになります。自分の強みを整理することで、自信を持って面接に臨めるようになります。

面接で希望の働き方を正直に伝える

面接の場では、自分の希望する働き方について正直に伝えることが重要です。「これを言ったら不利になるかも…」と不安に思うかもしれませんが、ここで正直に話さないと、入社後にまた同じ悩みを抱えることになってしまいます。

もちろん、ただ「テレワークが良いです」と伝えるだけでは不十分です。「自宅のほうが集中して業務効率を上げられると考えています」「オンラインでのコミュニケーションも積極的に行い、チームに貢献します」といったように、なぜその働き方を希望するのか、そして会社にどう貢献できるのかをセットで伝えましょう。

働き方の悩みを解消し、自分らしいキャリアを歩むために

「出社する意味がない」という気持ちは、決してわがままではありません。それは、自分にとってより良い働き方を模索している証拠です。その気持ちを大切に、自分らしいキャリアを築くための一歩を踏み出しましょう。

- 自分の市場価値を客観的に把握する

- 非公開求人の中から最適な職場を見つける

- ひとりで悩まずZキャリアのエージェントに相談してみよう

各項目について、詳しく見ていきましょう。

自分の市場価値を客観的に把握する

転職を考える上で、今の自分のスキルや経験が、他の会社でどのくらい評価されるのかを知ることは非常に重要です。これを「市場価値」と呼びます。自分では大したことがないと思っていても、他の会社から見れば「ぜひ欲しい」と思われるスキルかもしれません。

自分の市場価値を客観的に知ることで、自信を持って転職活動に臨むことができますし、どのくらいの給与や待遇が期待できるのか、目安もわかります。一人で判断するのは難しいので、転職のプロに相談してみるのがおすすめです。

非公開求人の中から最適な職場を見つける

世の中に出回っている求人情報が全てではありません。企業によっては、一般には公開していない「非公開求人」で人材を募集していることがあります。特に、条件の良い求人や重要なポジションの募集は、非公開で行われることが多いです。

こうした非公開求人は、転職エージェントに登録することで紹介してもらえる可能性があります。自分一人で探すよりも、選択肢がぐっと広がり、思いがけない優良企業に出会えるかもしれません。効率よく、自分に合った職場を見つけるための有効な手段です。

ひとりで悩まずZキャリアのエージェントに相談してみよう

「出社する意味がない」と感じながら働き続けるのは、精神的にも辛いものです。かといって、一人で転職活動を進めるのも不安が大きいでしょう。そんなときは、ぜひ私たちZキャリアのキャリアアドバイザーに相談してください。

Zキャリアは、若年層の転職支援に特化したサービスです。これまでの経験から、皆さんが抱える働き方への悩みやキャリアに関する不安を深く理解しています。一人ひとりの希望を丁寧にヒアリングし、理想の働き方が実現できる求人をご紹介します。書類の添削や面接対策など、転職活動の全てのステップを無料でサポートしますので、まずはお気軽に話を聞かせてください。一緒に、納得できるキャリアプランを見つけていきましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)