- 配属先に同期がいない時の不安の正体

- 同期がいない環境のメリットとデメリット

- 孤独感を乗り越え職場に馴染むための行動

- 辛い時の対処法とキャリアへの活かし方

配属先に同期がいないのは自分だけだと感じる不安

配属先に同期がいない時、なぜこれほど不安な気持ちになるのでしょうか。その理由を具体的に見ていきましょう。

- 気軽に悩みを相談できる相手がいない

- 他の同期との間に差がつくのではと焦る

- 仕事のやり方が合っているか分からなくなる

- ふとした瞬間に寂しさと孤独を感じる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

気軽に悩みを相談できる相手がいない

仕事の些細な疑問や愚痴を共有できる相手がいないことは、大きな不安要素になります。先輩や上司には「こんなこと聞いてもいいのかな?」と遠慮してしまいがちですが、同期なら気軽に聞けることも多いでしょう。

仕事で失敗して落ち込んだ時や、ちょっとした不満を感じた時に、同じ立場で気持ちを分かち合える相手がいないのは心細いものです。悩みを一人で抱え込んでいると、精神的な負担がどんどん大きくなってしまうかもしれません。

他の同期との間に差がつくのではと焦る

自分だけが一人で配属されると、他の事業所で集まっている同期たちの様子が気になってしまうものです。同期同士で研修の情報を交換したり、お互いの仕事の進捗を報告し合ったりしているのではないかと想像し、「自分だけが情報から取り残されて成長が遅れてしまうのではないか」と焦りを感じることがあります。

特に新入社員のうちは、周りと自分を比べてしまいがちです。自分だけが違う環境にいることで、見えない差が生まれているような気がして、不安が大きくなるのです。

仕事のやり方が合っているか分からなくなる

仕事を始めたばかりの頃は、自分のやり方が正しいのかどうか、常に手探りの状態です。「このやり方で合ってるかな」「先輩に聞くほどのことでもないけど…」といった小さな不安が積み重なると、自信を失ってしまいます。

同期がいれば、「こういう時どうしてる?」と気軽に確認し合える場面もあるでしょう。ですが、比較する相手がいないため、自分の業務の進め方やペースが適切なのか判断できず、常にモヤモヤした気持ちを抱えながら仕事をすることになりかねません。

ふとした瞬間に寂しさと孤独を感じる

仕事中は業務に集中していて気にならなくても、お昼休憩や仕事終わりに一人で過ごす時間が続くと、ふと寂しさがこみ上げてくることがあります。職場の先輩たちが楽しそうに話している輪の中に、なかなか入れないこともあるかもしれません。

同期がいれば、一緒にランチに行ったり、仕事帰りに食事に行ったりと、自然にコミュニケーションをとる機会が生まれます。そうした機会がないと、職場に自分の居場所がないように感じられ、強い孤独を感じてしまうのです。

なぜ配属先に同期がいない状況が起きるのか

自分だけ同期がいないと、「何か理由があるのでは?」と不安になるかもしれません。ですが、これにはちゃんとした理由があります。具体的には以下の通りです。

- 全国の事業所や店舗に配属されるから

- そもそも採用人数が少ない職種だから

- 個人の適性や希望が考慮された結果だから

各項目について、詳しく見ていきましょう。

全国の事業所や店舗に配属されるから

全国に支社や店舗を展開している会社では、新入社員がそれぞれの地域に分散して配属されるのはごく一般的です。特に、従業員数の多い大企業や、販売・サービス業などでよく見られるケースです。

例えば、ある店舗には自分一人だけが新入社員として配属され、他の同期は別の都道府県の店舗へ、という状況は決して珍しくありません。これは会社の事業戦略上のことであり、個人の評価とは全く関係がないので、心配する必要はありません。

そもそも採用人数が少ない職種だから

専門的な知識やスキルが求められる職種では、そもそも年間の採用人数が1〜2名ということも少なくありません。例えば、IT系のエンジニアや、経理、法務といった管理部門の専門職などがこれにあたります。

このような職種では、最初から一人の配属を前提として採用活動が行われています。そのため、「同期がいなくて当たり前」という環境なのです。会社がその分野のプロフェッショナルとして、じっくり育てていきたいと考えている証拠ともいえるでしょう。

個人の適性や希望が考慮された結果だから

会社は、一人ひとりの性格や能力、そして本人の希望を総合的に判断して、最も成長できると見込んだ場所に配属を決定します。つまり、同期がいない環境に配属されたのは、そこが一番活躍できる場所だと会社が期待してくれているからかもしれません。

例えば、「自律的に仕事を進められる力がある」と評価されたり、「この部署の先輩となら相性が良さそうだ」と考えられたりした結果である可能性があります。決してネガティブな理由ではなく、むしろ期待の表れと捉えることもできるのです。

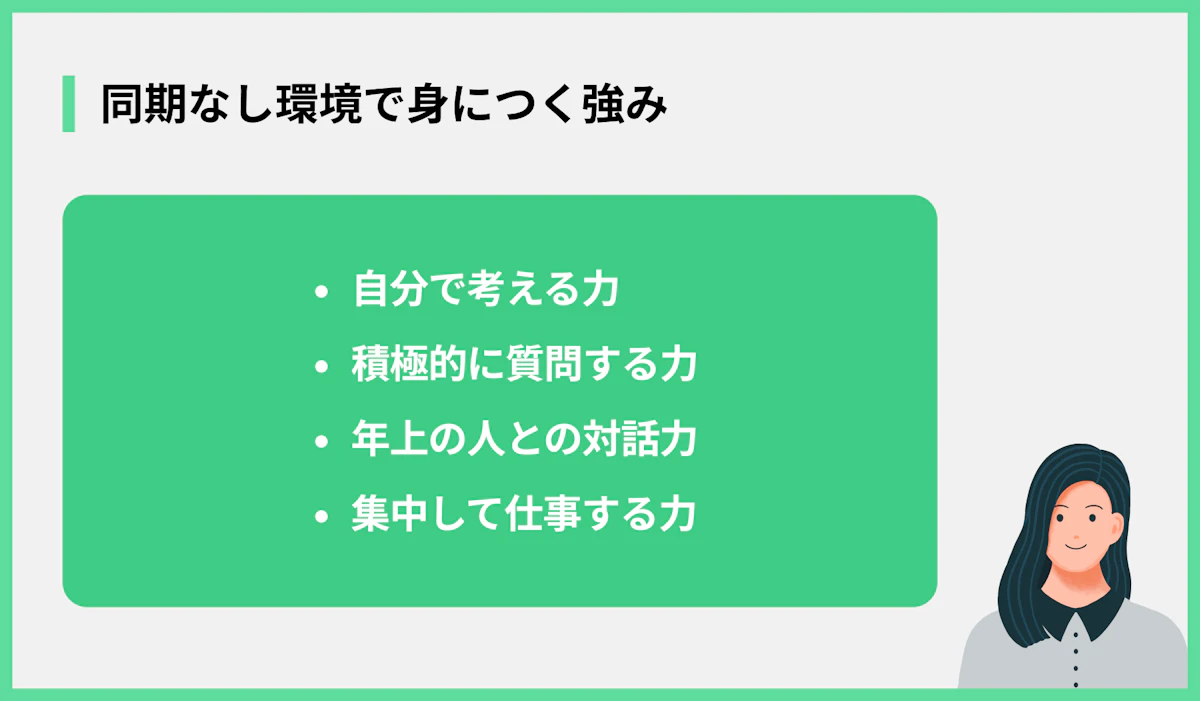

配属先に同期がいないことのメリット

同期がいないことは、不安なことばかりではありません。実は、見方を変えればたくさんのメリットがあります。具体的には以下の通りです。

- 人間関係の余計なストレスが少ない

- 自分のペースで仕事に没頭できる

- 先輩や上司に顔と名前を覚えてもらえる

- 主体的に行動する力が自然と身につく

各項目について、詳しく見ていきましょう。

人間関係の余計なストレスが少ない

同期がいると、どうしてもお互いを比べてしまったり、グループができて人間関係が複雑になったりすることがあります。ですが、同期がいなければ、他人と自分を比較して落ち込むといった余計なストレスを感じることがありません。

派閥や競争に巻き込まれることなく、穏やかな気持ちで仕事に取り組めます。自分の成長だけに集中できるのは、実はとても恵まれた環境なのです。

自分のペースで仕事に没頭できる

周りに同期がいないため、誰かにペースを合わせる必要がなく、目の前の仕事にじっくりと集中できます。誰かとのおしゃべりで集中が途切れたり、周りの進捗を気にして焦ったりすることもありません。

自分のやり方で試行錯誤しながら、着実にスキルを身につけていくことができます。これは、早く一人前の社会人として成長するための大きなアドバンテージになるでしょう。

先輩や上司に顔と名前を覚えてもらえる

部署や店舗に新入社員が一人しかいなければ、先輩や上司の注目は自然と自分に集まります。これは、顔と名前を早く覚えてもらい、気にかけてもらえる絶好のチャンスです。

「あ、新人の〇〇くんだね」と声をかけてもらいやすく、気にかけてもらえる機会も増えるでしょう。可愛がってもらえる関係を築ければ、仕事で困った時にもサポートしてもらいやすくなります。

主体的に行動する力が自然と身につく

頼れる同期が近くにいないからこそ、「まずは自分で調べてみよう」「こうすれば解決できるかもしれない」と、自ら考えて行動する癖が自然と身につきます。最初は大変かもしれませんが、この経験は将来の大きな財産になります。

誰かに指示されるのを待つのではなく、主体的に仕事を見つけて取り組む姿勢は、どんな職場でも高く評価されます。同期よりも一足早く、自律したビジネスパーソンとして成長できる可能性を秘めているのです。

配属先に同期がいないことのデメリット

メリットがある一方で、もちろんデメリットもあります。どんなことがあるのかを事前に知っておくことで、対策を立てやすくなります。具体的には以下の通りです。

- 仕事の愚痴や本音を共有しにくい

- 他の部署や同期の情報が入りにくい

- 切磋琢磨するライバルがいない

- 孤独感から仕事のやる気を失いやすい

各項目について、詳しく見ていきましょう。

仕事の愚痴や本音を共有しにくい

「今日の仕事、大変だったね」と共感し合える相手がいないのは、デメリットの一つです。先輩や上司には言えないような仕事の愚痴や、ちょっとした悩みを吐き出す場所がないと、ストレスが溜まりやすくなります。

同じ立場で頑張っている仲間がいるという感覚は、仕事のモチベーションにも繋がります。そうした心の支えがないと、精神的に辛くなってしまうこともあるでしょう。

他の部署や同期の情報が入りにくい

一人で配属されると、会社全体の動きや他の同期の状況といった情報が自然と耳に入ってくる機会が少なくなります。他の同期がどんな研修を受けているのか、どんな仕事をしているのかが分からないと、疎外感を感じてしまうかもしれません。

会社に馴染むためには、こうした横の繋がりから得られる情報も大切です。情報が不足することで、自分の立ち位置が分からなくなり、不安を感じる原因にもなります。

切磋琢磨するライバルがいない

「あいつには負けたくない」と思える同期の存在は、自分を成長させてくれる良い刺激になります。身近に競い合えるライバルがいないと、仕事に対する緊張感が薄れ、成長のスピードが鈍ってしまう可能性があります。

自分の仕事のレベルが、他の同期と比べて高いのか低いのかも分かりにくいでしょう。ぬるま湯の環境に慣れてしまうと、向上心を持ち続けるのが難しくなるかもしれません。

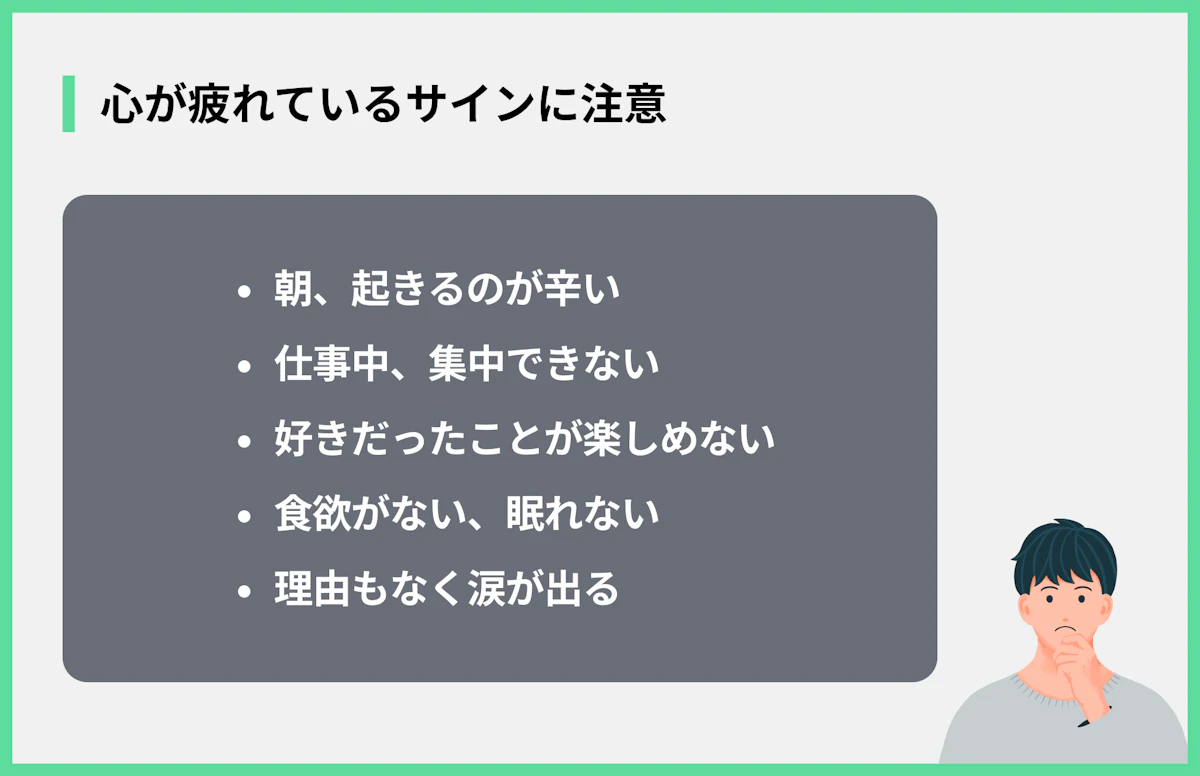

孤独感から仕事のやる気を失いやすい

やはり一番のデメリットは、孤独感からモチベーションを維持するのが難しい点です。困った時に相談できず、喜びも分かち合えず、常に一人で仕事に向き合っていると、だんだん仕事に行くのが憂鬱になってしまうこともあります。

「何のために頑張っているんだろう」と、仕事のやる気を見失いやすくなるのです。この孤独感とどう向き合っていくかが、同期のいない環境を乗り越えるための大きなカギとなります。

職場での孤独感を乗り越えるための具体的な行動

では、どうすれば同期がいない環境での孤独感を乗り越えられるのでしょうか。少しの勇気と工夫で、状況は大きく変えられます。具体的な行動を以下に示します。

- 先輩や上司に自分から積極的に質問する

- ランチや休憩は誰かを誘ってみる

- 社内の部活動やイベントに顔を出す

- 他の部署の人とも意識して交流する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

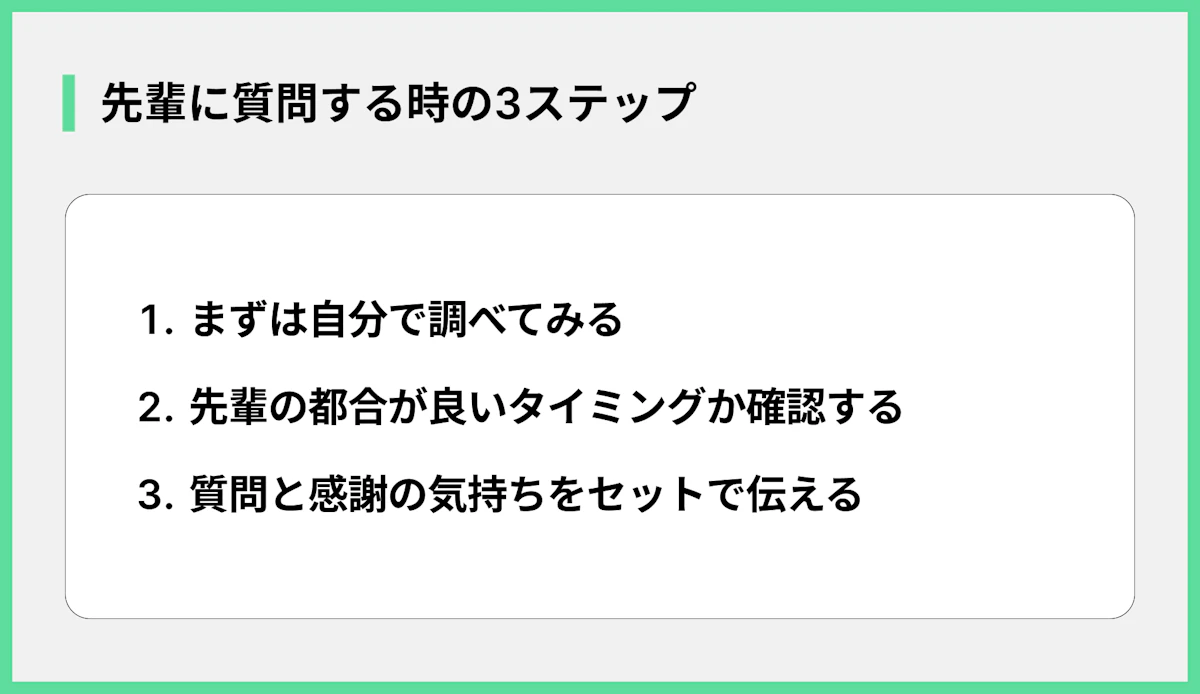

先輩や上司に自分から積極的に質問する

分からないことをそのままにせず、自分から積極的に質問する姿勢が大切です。最初は勇気がいるかもしれませんが、「教えてもらうのが新人の仕事」と割り切って、どんどん質問してみましょう。

質問することで、コミュニケーションのきっかけが生まれます。一生懸命な姿を見せることで、先輩たちも「気にかけてあげよう」「サポートしてあげよう」という気持ちになってくれるはずです。「聞きやすい新人」というポジションを確立することが、職場に馴染むための一番の近道です。

ランチや休憩は誰かを誘ってみる

いつも一人でランチを食べているなら、思い切って先輩を誘ってみるのも良い方法です。「もし良かったら、一緒にお昼どうですか?」と声をかけてみましょう。もし断られても気にせず、また別の機会に誘ってみれば大丈夫です。

仕事中にはできないような雑談をすることで、相手の意外な一面を知ることができ、一気に距離が縮まることがあります。休憩時間に少し話しかけるだけでも、職場の人間関係は大きく変わっていきます。

社内の部活動やイベントに顔を出す

もし会社に部活動やサークル、社内イベントなどがあれば、積極的に参加してみましょう。仕事とは関係ない共通の趣味などを通じて、部署や年齢の垣根を越えた繋がりを作ることができます。

普段は接点のない人と話すことで、会社での居心地が良くなるだけでなく、仕事で困った時に助けてくれる人が見つかるかもしれません。社内に味方が一人でも増えると、心強さが全く違ってきます。

他の部署の人とも意識して交流する

自分の部署だけでなく、廊下ですれ違う他の部署の人にも、気持ちの良い挨拶を心がけましょう。「こんにちは」「お疲れ様です」の一言が、新しい関係の第一歩になります。

給湯室やコピー機の前などで一緒になった時に、簡単な会話を交わすのも良いでしょう。例えば、「いつもお世話になってます、〇〇部の〇〇です」と自己紹介するだけでも、相手に良い印象を与えられます。こうした小さな積み重ねが、社内での孤立を防ぎます。

どうしても精神的に辛い時のための対処法

いろいろ試してみても、どうしても孤独感が拭えず精神的に辛いと感じる時は、無理をする必要はありません。自分の心を守るための対処法を知っておきましょう。

- 一人で抱え込まずに信頼できる人に話す

- 社外のコミュニティに参加してみる

- 仕事以外のプライベートを充実させる

- どうしても合わないなら環境を変える

各項目について、詳しく見ていきましょう。

一人で抱え込まずに信頼できる人に話す

辛い気持ちを一人で抱え込まず、誰かに打ち明けることが大切です。家族や学生時代の友人など、気心の知れた人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。

もし社内に人事部や相談窓口のような部署があれば、そこに相談するのも一つの手です。専門の担当者が、秘密厳守で話を聞き、解決策を一緒に考えてくれるはずです。

社外のコミュニティに参加してみる

会社が世界の全てではありません。趣味のサークルや地域の活動、勉強会などに参加して、社外に自分の居場所を作ってみましょう。

仕事とは全く関係のない人たちとの交流は、良い気分転換になります。会社以外の世界を持つことで、職場での悩みを客観的に見られるようになり、「まあ、いっか」と思えるようになるかもしれません。視野が広がることで、気持ちにも余裕が生まれます。

仕事以外のプライベートを充実させる

仕事のことばかり考えていると、どんどん気持ちが滅入ってしまいます。仕事が終わった後や休日は、自分の好きなことに時間を使うように意識しましょう。

好きな音楽を聴いたり、映画を見たり、運動して汗を流したり、何でも構いません。仕事とプライベートのオンオフをはっきり切り替えることで、心のバランスを保ちやすくなります。プライベートが充実すれば、仕事へのモチベーションも自然と回復していくものです。

どうしても合わないなら環境を変える

いろいろと努力をしても状況が改善せず、心身に不調をきたすほど辛いのであれば、「環境を変える」という選択肢も考えましょう。つまり、転職です。

同期がたくさんいる会社や、チームで協力して仕事を進めるスタイルの会社など、世の中には様々な職場があります。今の会社が全てではありません。自分に合わない環境で無理に頑張り続けるよりも、新しい場所で再スタートを切る方が、自分らしく輝けることもあります。

同期がいない経験を将来のキャリアに活かす方法

同期がいない環境で奮闘した経験は、決して無駄にはなりません。むしろ、将来のキャリアにとって大きな武器になります。その経験をどう活かせるか見ていきましょう。

- 自ら考えて行動する力を強みとして伝える

- 高いコミュニケーション能力をアピールする

- この先のキャリアに悩んだら専門家に相談する

- Zキャリアのエージェントに相談してみる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

自ら考えて行動する力を強みとして伝える

同期がいない環境では、指示を待つのではなく、自分で仕事を見つけ、課題を発見し、解決策を考えて行動する必要があります。この経験を通じて培われた主体性や自律性は、転職活動などで高く評価される強みになります。

面接の際には、「同期がいない環境で、自ら積極的に業務を学び、主体的に仕事に取り組んできました」と、具体的なエピソードを交えて話すことで、他の候補者との差別化を図ることができるでしょう。

高いコミュニケーション能力をアピールする

同期という同年代の話し相手がいない分、先輩や上司といった年齢の離れた人たちと積極的にコミュニケーションをとる必要があります。この経験は、自然と高いコミュニケーション能力を養います。

様々な世代の人と円滑な人間関係を築けるスキルは、どんな仕事においても非常に重要です。この経験をアピールすれば、「どんな環境でもうまくやっていける人材だ」というポジティブな印象を与えることができるはずです。

この先のキャリアに悩んだら専門家に相談する

同期がいない環境で頑張ってきたものの、自分の強みが何なのか、この先のキャリアをどうすればいいのか、客観的に見ることが難しい場合もあるでしょう。そんな時は、キャリアの専門家に相談するのがおすすめです。

転職エージェントのキャリアアドバイザーなどは、多くの求職者を見てきたプロです。自分では気づかなかった強みや可能性を発見し、今後のキャリアプランを一緒に考えてくれます。一人で悩まず、第三者の客観的な意見を聞いてみることが、道を開くきっかけになります。

Zキャリアのエージェントに相談してみる

もし、今の環境を変えたい、自分の強みを活かせる職場を見つけたいと感じたら、Zキャリアのエージェントに相談してみましょう。Zキャリアは、若年層の転職サポートに特化しており、未経験から挑戦できる求人も豊富に扱っています。

経験豊富なキャリアアドバイザーが、これまでの経験を丁寧にヒアリングし、孤独な環境で頑張ってきたことを強みとして言語化するお手伝いをします。一人で悩まず、まずは気軽に相談することから始めてみませんか。新しい一歩を踏み出すための、心強いパートナーがきっと見つかります。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)