- 人手不足なのにリストラが起きる理由

- リストラの前兆となる会社のサイン

- 人員削減された職場で起こること

- 不安を感じた時に今からできる対策

人手不足なのにリストラが起きる3つの理由

「人手不足なのに、なぜ?」と矛盾を感じるリストラの背景には、会社の経営判断が隠されています。具体的な理由は以下の通りです。

- 将来を見据えた事業内容の変更

- 人件費を削減して利益を確保するため

- 会社の求めるスキルが変化したため

各項目について、詳しく解説していきます。

将来を見据えた事業内容の変更

会社の事業の方向転換が、リストラの大きな理由の一つです。会社は将来も成長し続けるために、時代の流れに合わせて「選択と集中」を行います。これは、これから伸びる事業にお金や人を集中させ、反対に、将来性がないと判断した事業は小さくしたり、やめたりすることを意味します。

例えば、今まで実店舗での販売に力を入れていたアパレル会社が、オンライン販売に本格的にシフトするケースを考えてみましょう。この場合、実店舗のスタッフは人手過剰になる一方で、Webサイトの運営やSNSマーケティングができる人材は新たに必要になります。

このように、会社全体で見れば人手が足りていなくても、特定の部門では人が余ってしまう状況が生まれるのです。これが、「人手不足なのにリストラ」が起こるカラクリの一つです。

人件費を削減して利益を確保するため

会社の利益を増やすための人件費削減も、リストラが行われる理由です。たとえ会社の業績が良くても(黒字でも)、将来の厳しい競争に備えて、今のうちから無駄なコストを減らしておこうと考えることがあります。人件費は会社にとって最も大きなコストの一つであるため、残念ながら人員削減の対象になりやすいのです。

特に、新しいスキルを覚えるのに時間がかかると判断されたり、給与水準が高めの中高年層が対象になったりするケースが見られます。一方で、若手はポテンシャルや将来性が期待され、比較的低いコストで雇用できるため、会社としては人件費を抑えながら新しい力に入れ替えたいという考えが働くこともあります。

「黒字なのにリストラ」と聞くと理不尽に感じるかもしれませんが、会社が将来にわたって生き残るための経営戦略として行われる場合があるのです。

会社の求めるスキルが変化したため

時代に合った新しいスキルが求められるようになったことも、リストラの原因になります。近年、AIの導入やデジタル化(DX)が急速に進んでおり、これまで人が行っていた作業がどんどん機械やシステムに置き換わっています。

例えば、工場の単純な組み立て作業がロボットに代わったり、事務作業が自動化ツールで効率化されたりするケースです。こうなると、今まで通りのやり方しかできない人は、会社にとって「スキルが合わない人材」と見なされてしまう可能性があります。

会社は人手不足ではあるものの、求めているのは「新しい技術や知識を持った人材」です。今いる従業員がその変化に対応できない場合、残念ながらリストラの対象となり、代わりに新しいスキルを持った人材を雇おう、という動きにつながってしまうのです。

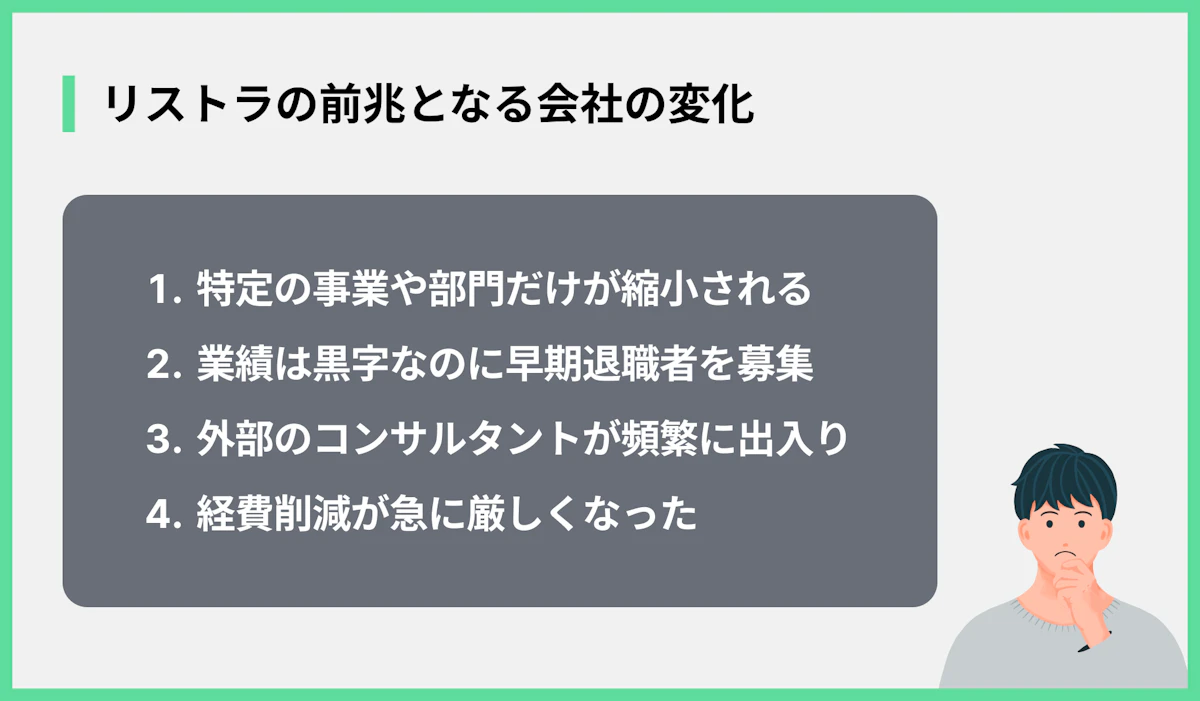

今の会社は大丈夫?リストラの前兆かもしれないサイン

自分の会社がリストラを考えているかどうかは、普段の業務の中で見えてくるサインがあります。具体的なサインは以下の通りです。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

特定の事業や部門だけが縮小されている

一部の部門だけ予算が減らされるなど、特定の事業だけが明らかに縮小されている場合、それは注意が必要なサインかもしれません。会社が将来性の低いと判断した事業から、少しずつ力を引こうとしている可能性があります。

例えば、「自分の部署だけ新しい機材を買ってもらえない」「所属しているプロジェクトの人数がどんどん減らされている」「会議でいつも自分の部門の業績だけが厳しく追及される」といった状況です。

会社全体の業績が良くても、一部の部門がこのような扱いを受けている場合は、将来的な部門閉鎖や人員削減の準備段階である可能性が考えられます。自分の所属する部署がどうなっているか、注意深く観察してみましょう。

会社の業績が黒字なのに早期退職者を募集している

会社の業績が良いのに早期退職者を募集し始めたら、それは人員構成を変えようとしているサインです。早期退職制度は、通常の退職金に上乗せした割増退職金を支払うなど、良い条件を提示して自主的な退職を促す制度です。

一見、従業員にとって悪い話ではないように聞こえるかもしれません。ですが、会社側には「人件費の高い従業員に辞めてもらい、組織を若返らせたい」「新しい事業に必要なスキルを持った人材に入れ替えたい」という明確な意図があります。

業績が好調なうちに、将来を見据えて組織のスリム化を図ろうとしているのです。すぐに大規模なリストラに繋がるわけではなくても、会社が人員整理に動き出している重要なサインと捉えるべきでしょう。

外部のコンサルタントが頻繁に出入りしている

見慣れない外部のコンサルタントが会社に出入りするようになったら、注意が必要です。もちろん、全てのコンサルタントがリストラに関わっているわけではありません。ですが、経営の立て直しや業務効率化を専門とするコンサルタントは、最終的に人員削減を提案することがあります。

彼らは、客観的な視点で会社の経営状況を分析し、「どの部門に無駄があるか」「どこを削れば利益が出るか」といった厳しい判断を下すのが仕事です。

もし、経営陣とコンサルタントが密に会議を重ねている様子が見られたり、職場にコンサルタントが常駐して業務内容を細かくチェックし始めたりしたら、それは経営の大きな見直しが進んでいる証拠かもしれません。

経費削減が急に厳しくなった

コピー用紙は裏紙を使うように言われるなど、これまで問題なかった経費の使い方が急に厳しくなるのも、会社の経営状況が悪化しているサインの一つです。

例えば、「出張が許可されなくなった」「文房具などの備品購入が厳しくチェックされるようになった」「オフィスの電気をこまめに消すよう、何度も通達がある」といった変化です。

こうした細かい経費削減は、一つひとつは小さな金額でも、会社全体で取り組むことで大きなコストカットに繋がります。会社のキャッシュフローが厳しくなっている、あるいは、将来の業績悪化を見越して、今のうちから徹底的にコストを管理しようという意図の表れと考えられます。人件費という最大のコストに手をつける前の段階である可能性もあります。

人員削減された職場で残った人に起こること

もし自分の会社でリストラが行われた場合、残された従業員にはどのような影響があるのでしょうか。具体的な影響は以下の通りです。

- 一人あたりの仕事量が急激に増える

- 職場の雰囲気が悪くなり、活気がなくなる

- 会社の将来性への不安から優秀な人が辞めていく

- 個人の成長よりも目の前の業務処理が優先される

各項目について、詳しく解説していきます。

一人あたりの仕事量が急激に増える

残された社員への業務のしわ寄せは、リストラ後に最も起こりやすい問題です。会社の仕事全体の量が減るわけではないのに、働く人の数だけが減るため、当然ながら一人ひとりの負担は大きくなります。

今まで3人でやっていた仕事を2人でこなさなければならなくなったり、専門外の業務まで担当させられたりすることもあります。その結果、残業時間が大幅に増え、休日も仕事のことを考えなければならなくなるなど、プライベートの時間が削られてしまいます。

このような状況が続くと、心身ともに疲れ果ててしまい、仕事へのモチベーションを維持することが難しくなってしまうでしょう。

職場の雰囲気が悪くなり、活気がなくなる

「次は自分かもしれない」という不安が職場全体に広がり、雰囲気が悪くなることも少なくありません。昨日まで一緒に働いていた同僚が突然いなくなるという現実は、残された社員に大きな精神的ダメージを与えます。

お互いに疑心暗鬼になったり、会社の決定に対する不信感が生まれたりして、職場の一体感は失われていきます。新しいことに挑戦しようという前向きな空気はなくなり、ミスを恐れて消極的な仕事ぶりになる人も増えるでしょう。

また、リストラを主導した上司と部下の間に溝が生まれ、コミュニケーションが取りにくくなることもあります。活気がなく、常に緊張感が漂う職場で働き続けるのは、精神的に非常に辛いものです。

会社の将来性への不安から優秀な人が辞めていく

会社の将来に見切りをつけた優秀な人材から、次々と辞めていくという負の連鎖も起こりがちです。リストラを断行するような会社に長くいても、自分のキャリアにとってプラスにならないと考えるからです。

特に、他の会社でも通用するスキルや経験を持っている人ほど、より良い環境を求めて早く行動を起こします。その結果、仕事ができる人ほど会社を去り、残されたメンバーだけでは業務が回らなくなってしまうという事態に陥ります。

優秀な先輩や同僚がいなくなることで、仕事で困った時に相談できる相手がいなくなったり、自分の成長機会が失われたりするなど、残された社員にとっても大きなデメリットとなります。

個人の成長よりも目の前の業務処理が優先される

日々の仕事をこなすだけで精一杯になり、スキルアップや自己成長の機会が失われてしまうことも深刻な問題です。人員が削減されると、会社は新しい人材を育てるための研修や教育にかける費用や時間を惜しむようになります。

残された社員は、減った人員の穴を埋めるために、目の前の業務をひたすら処理することに追われます。新しい知識を学んだり、難しい仕事にチャレンジしたりする余裕はなくなってしまうでしょう。

その結果、何年も同じ会社にいるのにスキルが全く身についていない、という状況になりかねません。これは、もし将来的に転職を考えた際に、自分の市場価値が低くなっているというリスクに直結します。

人手不足でリストラする会社に居続けるデメリット

人手不足なのにリストラを行うような会社で働き続けることには、いくつかのデメリットが考えられます。具体的なデメリットは以下の通りです。

- スキルアップの機会が失われる

- いつ自分が対象になるかという不安が続く

- 心身ともに疲弊してしまう

各項目について、詳しく見ていきましょう。

スキルアップの機会が失われる

自分の市場価値が上がりにくい環境であることは、大きなデメリットです。人員削減を行う会社では、新しい事業への投資や社員教育にお金をかける余裕がない場合が多いです。

そのため、新しいスキルを学ぶ研修に参加させてもらえなかったり、日々の業務に追われて自己学習の時間が取れなかったりします。今の会社でしか通用しない仕事ばかりを続けていると、世の中から求められるスキルを身につけることができません。

もし会社の業績がさらに悪化して、本当に辞めなければならなくなった時、何のスキルも持っていない状態では、次の仕事を見つけるのが非常に難しくなってしまいます。

いつ自分が対象になるかという不安が続く

「次は自分の番かもしれない」という恐怖を常に抱えながら働くことになります。一度リストラを行った会社は、今後も経営状況によっては再び人員削減に踏み切る可能性があります。

そうなると、仕事で少しでもミスをしたり、上司の機嫌を損ねたりするたびに、「これが原因でクビになるのでは…」とビクビクしなければなりません。安心して仕事に集中することができず、常に精神的なプレッシャーを感じ続けることになります。

このようなストレスは、仕事のパフォーマンスを低下させるだけでなく、プライベートの生活にも悪影響を及ぼす可能性があります。心の健康を保ちながら、前向きに働くことが難しい環境と言えるでしょう。

心身ともに疲弊してしまう

仕事の負担増と精神的なストレスのダブルパンチで、心も体も疲れ果ててしまうリスクがあります。前述の通り、リストラ後の職場では一人あたりの業務量が増え、長時間労働が常態化しがちです。

十分な休息が取れないまま働き続けると、体調を崩しやすくなります。さらに、「いつリストラされるか分からない」という精神的なプレッシャーが加わることで、気づかないうちに心が限界を迎えてしまうこともあります。

仕事は生活のために大切ですが、自分の健康を犠牲にしてまで続けるべきではありません。心身の不調を感じ始めたら、それは今の職場環境が自分に合っていないという重要なサインです。

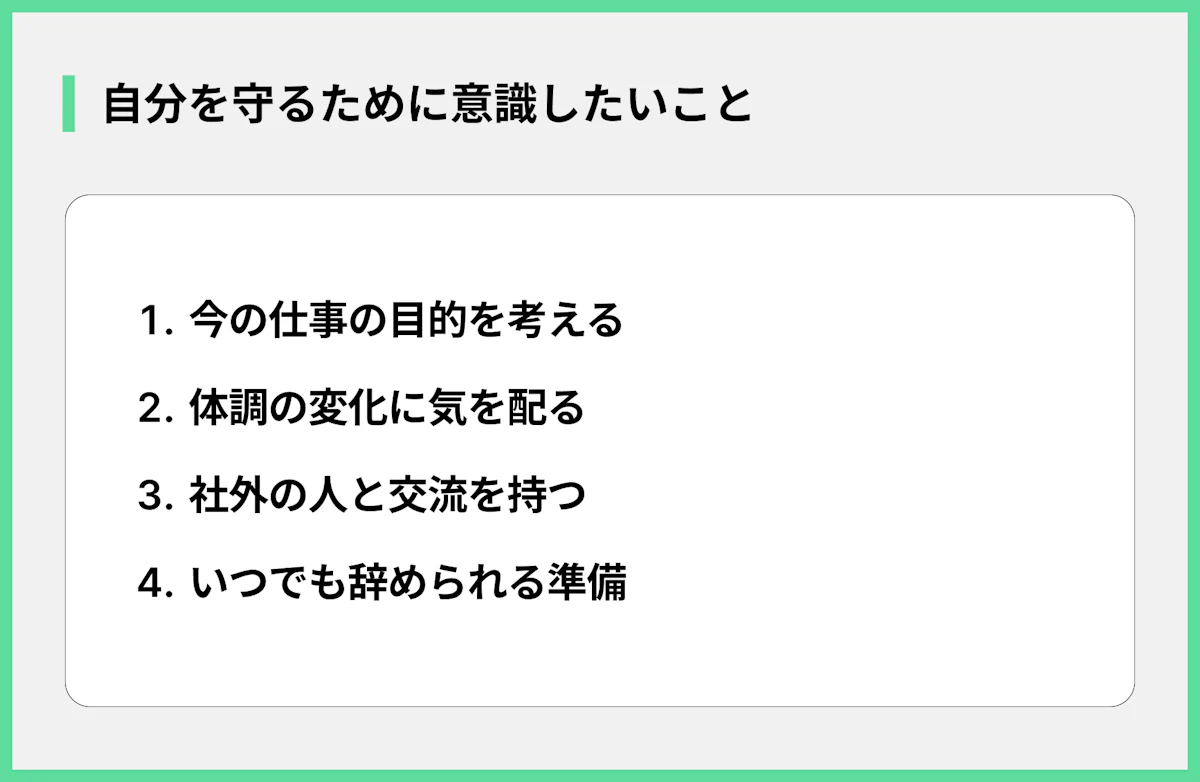

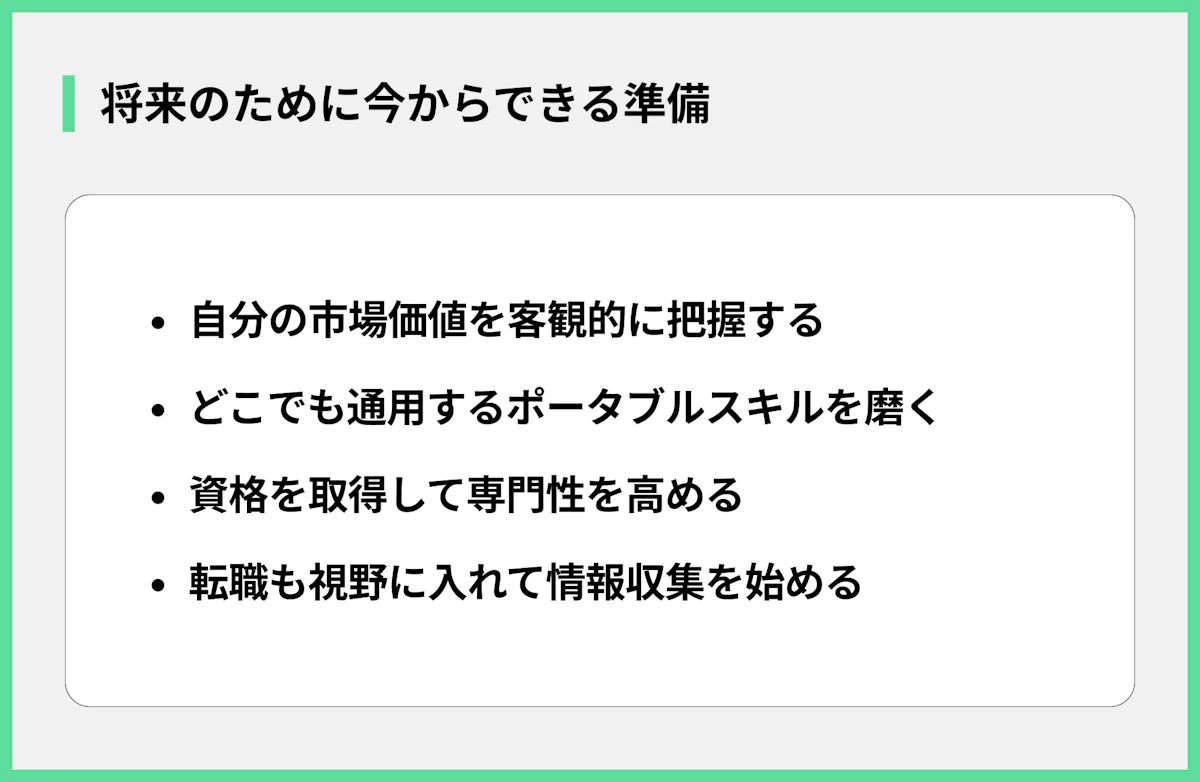

会社の状況に不安を感じたら今からできること

もし今の会社の状況に少しでも不安を感じたら、ただ待っているのではなく、自分の将来のために行動を起こすことが大切です。具体的なアクションは以下の通りです。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

自分の市場価値を客観的に把握する

まずは今の自分が社外で通用するのかを知ることから始めましょう。自分の経験やスキルが、他の会社から見てどれくらい魅力的なのかを客観的に把握することが、今後のキャリアを考える上での第一歩になります。

具体的な方法としては、転職サイトに登録して、自分と似たような経歴の人がどんな求人に応募しているのか、どんなスキルが求められているのかを調べてみるのがおすすめです。

また、転職エージェントに相談して、キャリアのプロから客観的なアドバイスをもらうのも非常に有効です。自分の強みや弱みを正確に知ることで、次に何をすべきかが見えてきます。

どこでも通用するポータブルスキルを磨く

どんな会社でも役立つスキルを身につけることを意識しましょう。ポータブルスキルとは、特定の業界や職種に限らず、どこへ行っても通用する持ち運び可能な能力のことです。

代表的なものには、パソコンスキル(Word, Excel, PowerPointなど)、コミュニケーション能力、問題解決能力、基本的なビジネスマナーなどがあります。これらのスキルは、今の仕事を通じて意識的に伸ばすこともできますし、本を読んだり、オンライン講座を受けたりして学ぶことも可能です。

特定の会社に依存しなくても生きていける力を身につけておくことが、将来の自分を助ける最大のお守りになります。

資格を取得して専門性を高める

「自分にはこれができます」と証明できる資格を取得するのも、有効な手段の一つです。特に、未経験から新しい職種にチャレンジしたい場合、資格はやる気やポテンシャルを示すための強力な武器になります。

例えば、事務職を目指すなら日商簿記やMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)、IT業界に興味があるならITパスポートや基本情報技術者試験など、自分の進みたい道に合った資格を選びましょう。

資格の勉強をすることで、その分野の専門知識が身につくだけでなく、学習意欲の高さや計画性をアピールすることにも繋がります。計画的に学習を進め、自分の市場価値を高めていきましょう。

転職も視野に入れて情報収集を始める

すぐに転職しなくても情報収集は可能です。今の会社に不安を感じるなら、転職を本格的に考える前から、どんな会社や仕事があるのか情報収集を始めておきましょう。

転職サイトを眺めてみるだけでも、「世の中にはこんな仕事があるんだ」「この仕事なら自分にもできそう」といった発見があります。自分の興味や関心がどこにあるのかを探る良い機会にもなります。

情報収集をしておけば、いざという時に慌てずに行動できますし、今の会社と他の会社を比較することで、自分の会社の良い点や悪い点を客観的に見ることもできます。「辞める」と決断する前に、まずは外の世界に目を向けてみることが大切です。

まとめ:理不尽なリストラから自分のキャリアを守るために

人手不足なのにリストラが起こるという理不尽な状況から自分のキャリアを守るためには、会社の状況に流されず、主体的に行動することが重要です。最後に、大切なポイントを以下の通りまとめます。

- 会社の状況を冷静に見極める

- 常に自分のキャリアプランを考えておく

- 不安なら転職のプロに相談してみる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

会社の状況を冷静に見極める

まずは、感情的にならずに会社の状況を客観的に見ることが大切です。「人手不足なのにひどい」と不満を言うだけでは、何も解決しません。なぜ会社がリストラという判断をしたのか、その背景にある経営戦略や市場の変化を冷静に分析してみましょう。

会社の向かっている方向性を理解することで、自分がその会社に残り続けるべきか、それとも新しい道を探すべきか、冷静な判断がしやすくなります。日々の業務に追われるだけでなく、一歩引いた視点で会社全体を観察する癖をつけましょう。

会社の状況を正しく把握することが、自分の身を守るための第一歩です。

常に自分のキャリアプランを考えておく

会社に自分のキャリアを任せきりにしないという意識が何よりも重要です。「この会社で自分は3年後、5年後にどうなっていたいか」というキャリアプランを常に考えておきましょう。

会社の目標と自分の目指す方向が一致しているなら、今の職場で頑張り続けるのも一つの選択肢です。ですが、もしズレを感じるなら、部署異動を希望したり、転職を考えたりと、軌道修正が必要になります。

キャリアの主役は、会社ではなく自分自身です。会社というプラットフォームを利用して、自分がどう成長していくかを主体的に考えることで、いざという時にも慌てずに行動できるようになります。

不安なら転職のプロに相談してみる

一人で悩まずに専門家の力を借りることも検討しましょう。自分の会社の状況が客観的に見てどうなのか、自分のスキルは社外で通用するのか、一人で判断するのは難しいものです。

そんな時は、転職エージェントのようなキャリアのプロに相談するのがおすすめです。転職エージェントは、多くの求職者や企業を見ているため、今の市場動向や、どんな人材が求められているのかを熟知しています。

客観的なアドバイスをもらうことで、漠然とした不安が解消されたり、自分では気づかなかった新たなキャリアの可能性が見つかったりすることもあります。悩みを打ち明けるだけでも、気持ちが楽になるはずです。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

この記事を読んで、少しでも将来に不安を感じたり、自分のキャリアについて考えてみたいと思ったりしたなら、ぜひ一度Zキャリアのキャリアアドバイザーに相談してみてください。

Zキャリアは、特にZ世代のノンデスクワーカーの転職支援に強みを持っています。今の仕事の悩みはもちろん、「自分にどんな仕事が向いているか分からない」「スキルに自信がない」といった相談でも大丈夫です。

プロの視点から、一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを提供し、納得のいくキャリアを築くためのお手伝いをします。相談は無料ですので、まずは気軽に話を聞いてみることから始めてみませんか。未来に向けた新しい一歩を、一緒に踏み出しましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)