- 人手不足を招く「会社が悪い」サイン

- 人手不足の会社に居続けるデメリット

- 会社を辞めるべきかどうかの判断基準

- 後悔しないための転職活動の進め方

人手不足で悩むのは会社が悪いせい?見極めるサイン

慢性的な人手不足は、働く人にとって大きな負担になります。その原因が会社側にある場合、個人で解決するのは難しいかもしれません。ここでは、人手不足が会社のせいである可能性を示すサインについて解説します。

- 業務のしわ寄せが特定の人に集中する

- 常に求人募集をかけている

- 離職率の高さを改善しようとしない

- 現場の意見を聞き入れない

各項目について、詳しく見ていきましょう。

業務のしわ寄せが特定の人に集中する

特定の社員にばかり仕事が集中しているのは、人手不足が会社の体制に起因するサインの一つです。例えば、「あの人が休んだら仕事が全く進まない」「新人が入っても、教える余裕がなくて結局ベテランが全部やっている」といった状況が当たり前になっていませんか。

これは、会社が適切な人員配置や業務の分担、育成体制の構築を怠っている証拠です。一部の優秀な人や、断れない性格の人に負担が偏り、その人が限界を迎えて辞めてしまうと、さらに状況が悪化するという悪循環に陥りがちです。健全な会社であれば、誰かが休んでもカバーし合える体制づくりに努めるはずです。

常に求人募集をかけている

会社のウェブサイトや求人サイトで、一年中同じポジションの募集を見かける場合、注意が必要です。これは、新しい人が入社してもすぐに辞めてしまい、常に人手が足りない状態が続いていることを示唆しています。

もちろん、事業拡大のために増員募集をしているケースもあります。ですが、特に労働環境が厳しい職場では、人の入れ替わりが激しく、採用しても定着しないため、慢性的に求人を出し続けなければならないのです。「未経験歓迎」「大量募集」といった言葉が常に並んでいる場合は、なぜ人が定着しないのか、その背景を考えてみる必要があります。

離職率の高さを改善しようとしない

人が次々と辞めていく状況に対して、会社が具体的な改善策を講じようとしないのであれば、それは大きな問題です。社員が辞めるのには、給与や待遇、人間関係、労働時間など、何かしらの理由があるはずです。

問題意識のある会社なら、辞める社員から理由を聞き取り、職場環境の改善に活かそうとします。ですが、人手不足を「個人の問題」や「仕方ないこと」と捉え、根本的な原因に向き合おうとしない会社もあります。社員を大切にせず、使い捨てのように考えている可能性も否定できません。このような会社では、働く人の負担が増え続けるだけでしょう。

現場の意見を聞き入れない

「もっとこうすれば効率が良くなるのに」「人が足りなくて限界です」といった現場からの切実な声に、経営陣が耳を傾けないのも危険なサインです。現場で働く人たちが一番、業務の問題点や課題を理解しているはずです。

ですが、経営陣が現場の実態を把握せず、精神論や一方的な指示ばかりを押し付けてくるような会社では、社員のモチベーションは下がる一方です。意見を言っても無駄だと感じ、改善を諦めてしまった結果、優秀な人材から流出してしまいます。会社全体で問題を解決しようという姿勢が見られない場合、状況が好転することは期待しにくいでしょう。

なぜ?人手不足を招く会社のやばい特徴とは

人手不足が常態化している会社には、人が集まらず、定着しない「やばい」特徴が隠されています。具体的には、以下の4つの項目が挙げられます。

- 給与や待遇が労働に見合っていない

- 成長できないキャリアパス

- 時代遅れの経営方針を続けている

- 職場の人間関係が悪化している

詳しく解説していきます。

給与や待遇が労働に見合っていない

仕事の大変さに対して給与が明らかに低い、サービス残業が当たり前になっているなど、労働条件が悪いと人が定着しないのは当然です。特に、同業種の他の会社と比べて給与水準が低い場合、より良い条件を求めて人が辞めていくのは自然な流れでしょう。

また、昇給がほとんどなかったり、福利厚生が整っていなかったりすることも、社員の不満につながります。「頑張っても報われない」と感じてしまえば、仕事への意欲も失われてしまいます。会社が社員の貢献に正当な対価で応えようとしない姿勢は、人手不足を招く大きな原因となります。

成長できないキャリアパス

毎日同じことの繰り返しで、新しいスキルが身につかない環境では、将来に不安を感じてしまいます。「この会社にいても成長できない」「3年後、5年後の自分の姿が想像できない」と感じたとき、多くの人は転職を考え始めます。

特に若い世代にとっては、将来のキャリアにつながる経験やスキルを積むことは非常に重要です。会社が研修制度を設けたり、資格取得を支援したり、新しい仕事に挑戦する機会を与えたりといった、社員の成長を後押しする姿勢がなければ、向上心のある人ほど早く見切りをつけてしまうでしょう。

時代遅れの経営方針を続けている

非効率な作業を昔ながらのやり方で続けているなど、変化を嫌う会社も人手不足に陥りやすいです。例えば、他の会社ではツールを使って自動化しているような作業を、いつまでも手作業で行っているケースなどが挙げられます。

このような会社では、無駄な業務に時間を取られ、本来やるべき仕事に集中できません。新しい技術や考え方を取り入れようとしないため、生産性が上がらず、社員の負担ばかりが増えていきます。変化の激しい時代に古いやり方に固執する会社は、将来性がないと判断され、人が離れていってしまうのです。

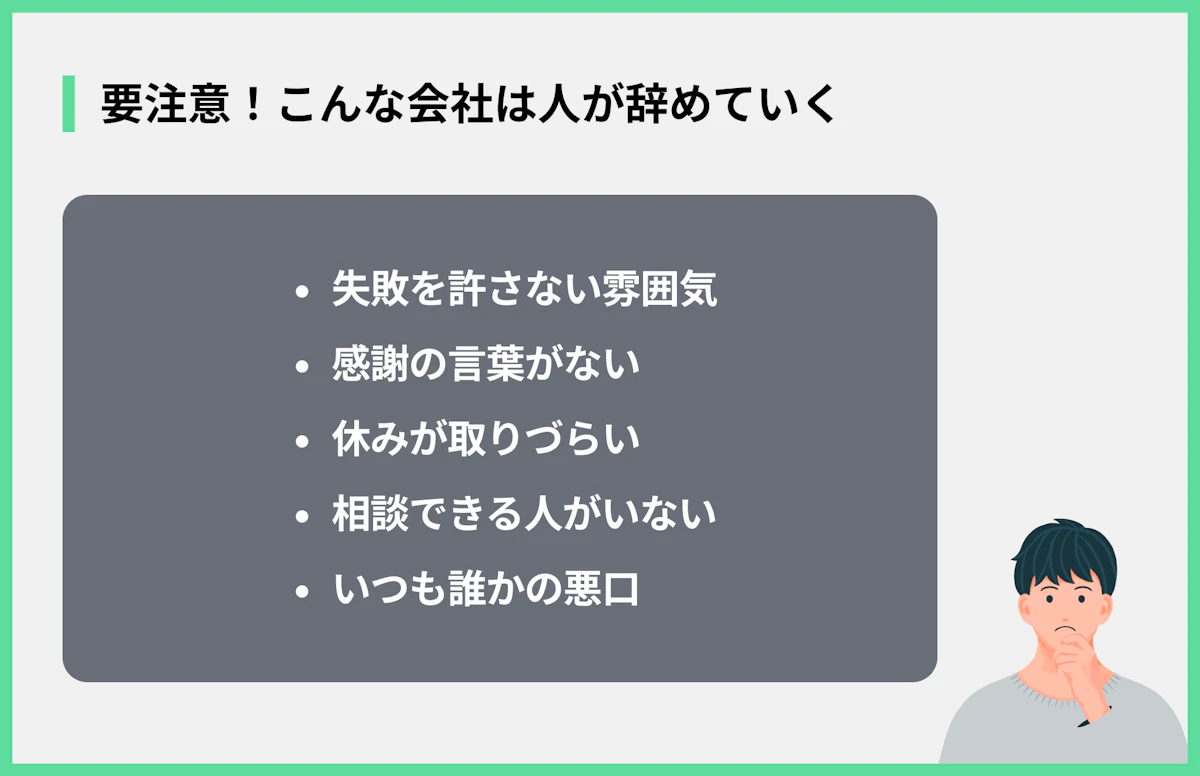

職場の人間関係が悪化している

人手不足によるストレスは、職場の雰囲気を悪化させる原因にもなります。常に忙しく、みんながイライラしている環境では、コミュニケーションもギスギスしがちです。

パワハラやいじめが横行していたり、一部の人が孤立していたりするような職場では、安心して働くことができません。また、お互いに協力する文化がなく、ミスを個人の責任として押し付け合うような環境も、精神的に大きな負担となります。仕事内容や給与に不満がなくても、人間関係が原因で会社を辞める人は少なくありません。

人手不足の会社に居続けるデメリット

人手不足の会社で働き続けることには、様々なデメリットが潜んでいます。我慢して働き続けることで、気づかないうちに自分自身を追い詰めてしまうかもしれません。具体的には、以下の項目が考えられます。

- 心身の健康を損なうリスクが高まる

- スキルアップの機会を失う

- 会社の将来性が期待できない

- プライベートの時間がなくなる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

心身の健康を損なうリスクが高まる

長時間労働や過度なストレスは心と体に深刻なダメージを与えます。人手不足の職場では、一人当たりの業務量が多くなり、残業や休日出勤が常態化しがちです。十分な休息が取れない状態が続けば、疲労が蓄積し、やがては心身の不調につながってしまいます。

最初は「まだ大丈夫」と思っていても、気づいたときには燃え尽き症候群(バーンアウト)になっていたり、うつ病などの精神疾患を発症してしまったりするケースも少なくありません。自分の健康を犠牲にしてまで、働き続ける価値があるのか、冷静に考える必要があります。

スキルアップの機会を失う

日々の業務に追われるばかりで、新しいことを学んだり、専門性を高めたりする時間がなくなってしまいます。人手不足の職場では、目の前の仕事をこなすだけで精一杯になりがちで、研修に参加したり、資格の勉強をしたりする余裕が持てません。

その結果、何年も同じ会社にいるのに、市場価値の高いスキルが何も身についていない、という状況に陥ってしまう可能性があります。将来、転職しようと思ったときに、自分のスキル不足に気づいて後悔することになるかもしれません。自分のキャリアを長期的な視点で考えるなら、成長できる環境に身を置くことが重要です。

会社の将来性が期待できない

社員を大切にせず、人がどんどん辞めていく会社に明るい未来はありません。人手不足が続けば、サービスの質が低下したり、新しい事業に挑戦する体力がなくなったりと、会社の競争力はどんどん失われていきます。

最悪の場合、業績が悪化し続け、倒産してしまう可能性もゼロではありません。会社の成長が見込めない環境で働き続けることは、自分のキャリアにとっても大きなリスクです。会社の状況を客観的に見て、このまま一緒に沈んでいく船に乗り続けるべきか、判断することが求められます。

プライベートの時間がなくなる

残業や休日出勤で仕事に時間を奪われ、プライベートの時間がなくなってしまいます。友人と会ったり、趣味を楽しんだり、家族と過ごしたりする時間がなければ、仕事のストレスを発散することもできません。

仕事のために生きているような状態になり、人生の楽しみや充実感が失われてしまいます。ワークライフバランスは、心身の健康を保ち、長く働き続けるために不可欠な要素です。プライベートを犠牲にすることが当たり前になっている環境は、健全とは言えません。

これが出たら危険!会社を辞めるべきサイン

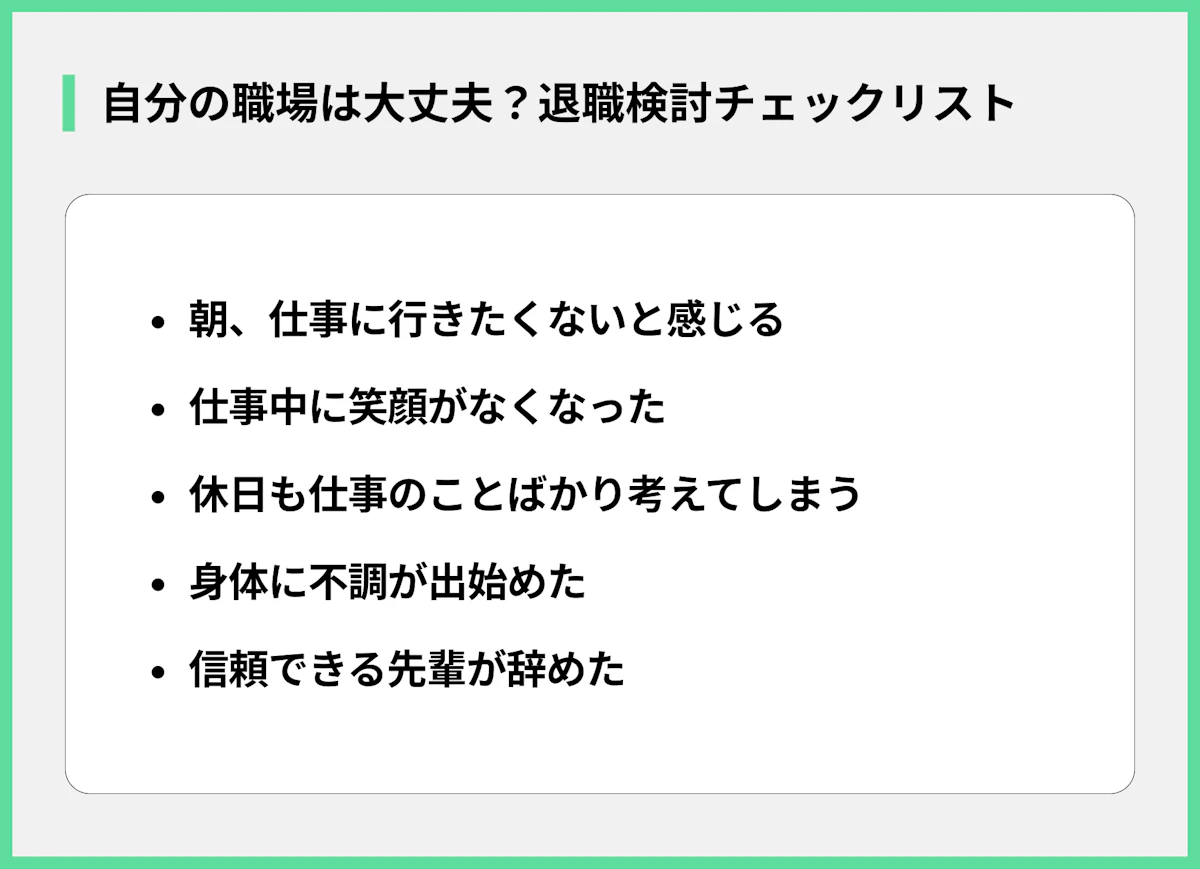

今の職場に不満はあっても、「辞める」と決断するのは勇気がいることです。ですが、心や体が限界を迎える前に、見切りをつけるべき危険なサインがあります。

- 体調不良が続くようになる

- 仕事へのモチベーションが全く湧かない

- 会社の悪口や不満ばかりが聞こえる

- 主力メンバーが次々と辞めていく

詳しく解説していきます。

体調不良が続くようになる

朝起きるのがつらい、頭痛や腹痛が続くなど、体に不調が出始めたら、それは心身が限界に近いというSOSサインかもしれません。ストレスが原因で、自律神経が乱れたり、免疫力が低下したりすることがあります。

「気のせいだ」「もう少し頑張れば大丈夫」と無理を続けてしまうと、症状が悪化し、長期的な休養が必要になることもあります。自分の体を守れるのは自分だけです。原因が明らかに仕事のストレスであると感じるなら、環境を変えることを真剣に考えるべきタイミングです。

仕事へのモチベーションが全く湧かない

以前は楽しかったはずの仕事が、今では「ただの作業」にしか感じられない。仕事に行くのが苦痛で、日曜日や連休最終日の夜になると気分が落ち込む。もし、このような状態が続いているなら、注意が必要です。

仕事への意欲を完全に失ってしまうのは、心が疲弊している証拠です。やりがいを感じられない仕事を続けることは、精神的に非常につらいものです。今の仕事に全くポジティブな感情を抱けないのであれば、それは「辞め時」を知らせる重要なサインと言えるでしょう。

会社の悪口や不満ばかりが聞こえる

休憩時間や飲み会の場で、同僚から出てくる話題が会社の悪口や仕事の不満ばかりというのも、職場環境が悪化しているサインです。前向きな話題が一切なく、ネガティブな空気が蔓延している職場では、働くモチベーションを維持するのは困難です。

もちろん、多少の愚痴はどんな職場にもあるものです。ですが、それが日常的になり、職場全体に諦めのムードが漂っているとしたら問題です。周りの環境は、自分の考え方や気持ちにも大きな影響を与えます。ポジティブな気持ちで働ける場所を探すことも選択肢の一つです。

主力メンバーが次々と辞めていく

頼りにしていた先輩や、仕事ができる同僚が立て続けに辞めていくのは、非常に危険な兆候です。彼らは、会社の将来性や自分のキャリアに見切りをつけて、新しい環境を求めて去っていくのです。

優秀な人ほど、会社の現状や問題点を冷静に分析しています。その人たちが「この会社はもうダメだ」と判断したということは、客観的に見ても、その会社に留まるメリットが少ない可能性が高いと言えます。会社の状況をよく知る人たちの行動は、自分がどうすべきかを考える上で重要なヒントになるでしょう。

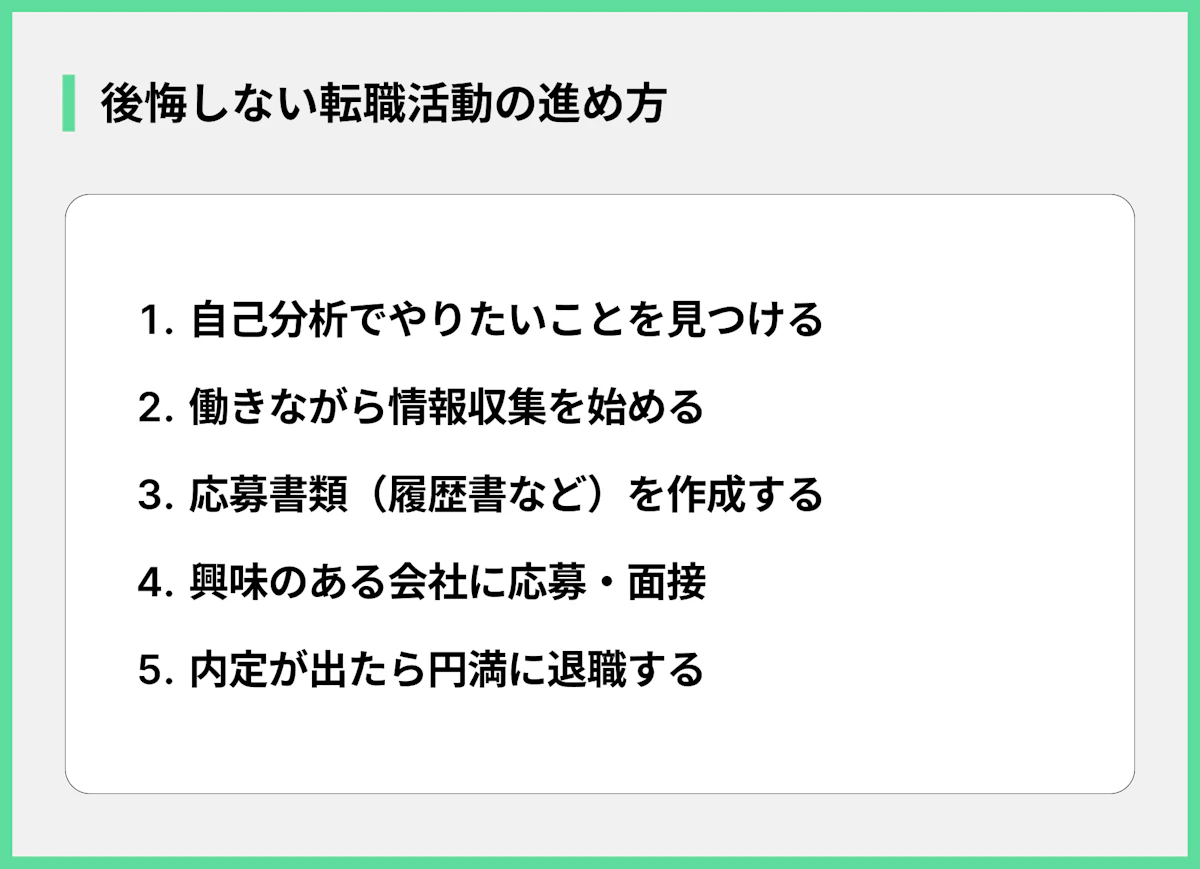

人手不足の会社から後悔なく転職するための進め方

「もう辞めたい!」と思っても、感情的に行動するのは禁物です。後悔しないためには、計画的に転職活動を進めることが大切です。ここでは、転職を成功させるための具体的なステップを紹介します。

- 自分の市場価値を把握する

- 働きながら転職活動を始める

- 転職理由をポジティブに整理する

- 感情的に退職を伝えない

各項目について、詳しく見ていきましょう。

自分の市場価値を把握する

まずは、これまでの経験やスキルを客観的に見つめ直すことから始めましょう。今の会社でどんな仕事をしてきて、どんなことができるようになったのかを書き出してみるのがおすすめです。これを「スキルの棚卸し」と言います。

自分では「大したことない」と思っていても、他の会社では高く評価されるスキルかもしれません。自分の強みやアピールできる点を理解することで、どんな仕事が向いているのか、どんな会社なら活躍できるのかが見えてきます。自分の現在地を知ることが、次のステップに進むための第一歩です。

働きながら転職活動を始める

勢いで会社を辞めてしまうと、収入がなくなり、焦りから冷静な判断ができなくなる可能性があります。「早く次の仕事を見つけないと」というプレッシャーから、条件が良くない会社に妥協して入社してしまい、また同じ失敗を繰り返すことにもなりかねません。

今の会社で働きながらであれば、収入の心配をせず、心に余裕を持って転職活動を進められます。時間的な制約はありますが、焦らずにじっくりと自分に合った会社を探すことが、後悔しない転職につながります。

転職理由をポジティブに整理する

面接では、必ずと言っていいほど「なぜ転職するのですか?」と聞かれます。このとき、「人手不足でつらかった」「給料が安かった」といった不満だけを伝えてしまうと、ネガティブな印象を与えてしまいます。

大切なのは、不満を「これからどうしたいか」という前向きな言葉に変換することです。例えば、「チームで協力して目標を達成できる環境で働きたい」「成果が正当に評価される会社で自分の力を試したい」といったように、ポジティブな転職理由を準備しておきましょう。

感情的に退職を伝えない

転職先が決まったら、いよいよ退職の意思を会社に伝えます。これまで溜まっていた不満をぶつけたくなる気持ちも分かりますが、感情的になるのは避け、円満に退職することを目指しましょう。

社会は意外と狭いもので、どこで前の会社の人とつながるか分かりません。立つ鳥跡を濁さず、感謝の気持ちを伝えてスムーズに引き継ぎを行うのが社会人としてのマナーです。法律上は2週間前に伝えれば退職できますが、会社の就業規則を確認し、1〜2ヶ月前には直属の上司に伝えるのが一般的です。

次は失敗しないための会社の選び方

せっかく転職するなら、次は長く安心して働ける会社を選びたいものです。人手不足の会社と同じ過ちを繰り返さないために、会社選びでチェックすべきポイントを紹介します。

- 社員の定着率を確認する

- 口コミサイトでリアルな情報を集める

- 面接で職場環境について質問する

- 自分のキャリアプランと合っているか考える

詳しく解説していきます。

社員の定着率を確認する

社員の定着率は、その会社が働きやすいかどうかを示す重要な指標です。定着率が高い会社は、社員を大切にしており、労働環境や人間関係が良好である可能性が高いと言えます。

会社の採用ページで「平均勤続年数」が公開されているかチェックしてみましょう。もし情報が見つからなければ、転職エージェントなどを通じて確認するのも一つの方法です。人の入れ替わりが激しい会社は、何かしらの問題を抱えているケースが多いため、慎重に判断する必要があります。

口コミサイトでリアルな情報を集める

求人票や会社のホームページに書かれているのは、基本的に良い情報ばかりです。実際に働いている人や、過去に働いていた人のリアルな声を知るためには、企業の口コミサイトを参考にするのが有効です。

ただし、口コミは個人の主観的な意見であることも忘れてはいけません。良い口コミと悪い口コミの両方に目を通し、自分にとって何が重要なのかを考えながら、総合的に判断することが大切です。特に、残業時間や休日の取りやすさ、職場の雰囲気に関する書き込みは参考になります。

面接で職場環境について質問する

面接は、会社が応募者を選ぶ場であると同時に、応募者が会社を見極める場でもあります。気になることがあれば、遠慮せずに質問しましょう。

例えば、「1日の仕事の流れを教えてください」「残業は月に平均でどのくらいありますか?」「チームの年齢構成や雰囲気を教えてください」といった質問をすることで、入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。質問に対して、採用担当者が誠実に答えてくれるかどうかも、会社の姿勢を判断する材料になります。

自分のキャリアプランと合っているか考える

その会社で働くことで、将来自分がどうなりたいかを実現できるかを考えることも重要です。給与や休日などの条件面だけでなく、仕事内容や身につくスキル、キャリアアップの道筋が自分の希望と合っているかを確認しましょう。

例えば、「将来はリーダーとして活躍したい」「専門的なスキルを身につけたい」といった目標があるなら、それが実現可能な会社かどうかを見極める必要があります。目先の条件だけで選んでしまうと、入社後に「思っていたのと違った」と後悔することになりかねません。長期的な視点で会社を選ぶことが、失敗しないための鍵です。

転職の悩みはプロへの相談が解決の近道

人手不足の会社から抜け出したいと思っても、一人で転職活動を進めるのは不安なことも多いでしょう。そんなときは、転職のプロであるキャリアアドバイザーに相談するのも一つの方法です。

- 客観的なアドバイスがもらえる

- 自分に合った非公開求人に出会える

- Zキャリアのエージェントに相談してみよう

各項目について、詳しく見ていきましょう。

客観的なアドバイスがもらえる

自分一人では気づけない自分の強みや可能性を、プロの視点から教えてもらうことができます。キャリアアドバイザーは、多くの求職者を見てきた経験から、どんな仕事が向いているか、どんなスキルが評価されるかを客観的に判断してくれます。

また、自分の経歴やスキルに自信がなくても、アピールの仕方を一緒に考えてくれるので、自信を持って転職活動に臨むことができます。悩みや不安を相談することで、気持ちが整理され、次の一歩を踏み出す勇気がもらえるでしょう。

自分に合った非公開求人に出会える

転職サイトには掲載されていない、エージェントだけが扱っている「非公開求人」を紹介してもらえることがあります。これらの中には、労働環境の良い優良企業の求人や、人気の職種の求人が含まれていることも少なくありません。

自分一人で探すだけでは出会えなかった、思わぬ良い会社との出会いのチャンスが広がります。キャリアアドバイザーが、希望や適性に合った求人を厳選して紹介してくれるため、効率的に転職活動を進めることができます。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

この記事を読んで、「今の会社はやっぱりおかしいかも」「転職を考えてみたい」と感じたなら、ぜひ一度Zキャリアのエージェントに相談してみてください。Zキャリアは、特に20代のノンデスクワーカーの転職支援に強みを持っています。

履歴書の書き方から面接対策、給与の交渉まで、転職活動のあらゆる面を無料でサポートします。今の職場の悩みを話すだけでも構いません。一人で抱え込まず、まずは気軽に相談することから始めてみませんか。後悔しないキャリアを築くための一歩を、私たちが全力で応援します。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)