- 最終出社日に行う挨拶回りの重要性

- 挨拶回りの最適なタイミングと順番

- 相手別にそのまま使える挨拶例文

- 挨拶回りが気まずい時の具体的な対処法

- 最終出社日にやるべきことのチェックリスト

- 円満退社のために避けるべきNG行動

最終出社日における挨拶回りの基本マナー

最終出社日の挨拶回りは、社会人としての大切なマナーの一つです。具体的には以下の3つのポイントが重要になります。

- お世話になった人へ感謝を伝える

- 円満退社で良好な関係を維持する

- 次のキャリアへ気持ちよく進む

これらのポイントについて、一つずつ詳しく見ていきましょう。

お世話になった人へ感謝を伝える

お世話になった方々へ直接感謝を伝えることは、挨拶回りの最も大切な目的です。仕事は一人ではできません。上司や先輩、同僚など、多くの人に支えられてきたはずです。楽しかったこと、大変だったこと、色々な思い出があるでしょう。そうした経験を一緒に乗り越えてきた仲間に対して、これまでの感謝の気持ちを自分の言葉で伝えることは、社会人としての礼儀です。

「ありがとうございました」という一言があるだけで、相手の気持ちも大きく変わります。たとえ短い期間だったとしても、関わったすべての人に感謝の気持ちを持って接することで、自分自身も清々しい気持ちで最終日を終えることができます。形だけだと考えずに、心を込めて挨拶をすることが、良い人間関係を締めくくるための鍵となります。

円満退社で良好な関係を維持する

円満退社は次のキャリアにも繋がる可能性があります。世間は意外と狭いもので、退職した会社の人と、新しい職場で仕事上のパートナーとして再会することもあり得ます。また、同じ業界内で転職した場合、前の会社の評判が伝わってくることも少なくありません。

気まずい雰囲気で退職してしまうと、こうした将来の可能性を閉ざしてしまうかもしれません。逆に、最後まで良い関係を保って退職すれば、「あの人はしっかりした人だった」というポジティブな印象が残ります。この良い印象が、未来の自分を助けてくれることもあるのです。良好な関係を維持して会社を去ることは、自分のキャリアを守る上でも非常に重要なポイントと言えるでしょう。

次のキャリアへ気持ちよく進む

最終出社日の挨拶は、これまでの仕事に区切りをつけるための大切な儀式でもあります。感謝の気持ちを伝え、会社との関係をきちんと終わらせることで、心に一区切りつけることができます。この区切りがあるからこそ、過去を引きずることなく、新しい職場や新しい挑戦へと気持ちを切り替えることができるのです。

もし挨拶をせずに気まずい気持ちのまま退職してしまうと、どこか心に引っかかりが残ってしまうかもしれません。「あの時、ちゃんとお礼を言っておけばよかったな」と後悔することのないように、最後はきっちりと締めくくりましょう。気持ちよく次のステップへ進むために、挨拶回りは自分のためにも行うべき大切なことなのです。

挨拶回りに最適なタイミングと順番は?

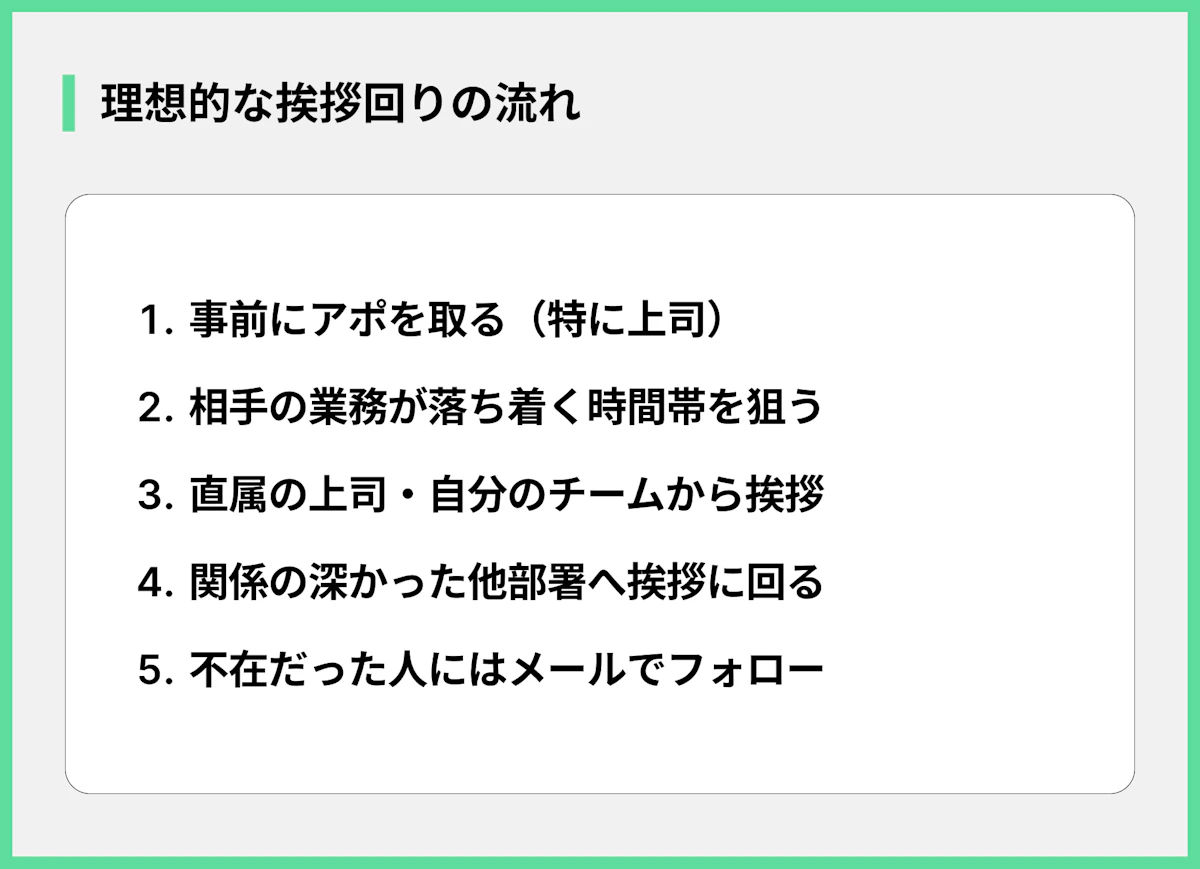

挨拶回りをすると決めても、「いつ、誰から回ればいいの?」と迷うかもしれません。挨拶回りをスムーズに進めるための、具体的なタイミングと順番は以下の通りです。

- 業務が落ち着く時間帯を選ぶ

- 直属の上司から順に挨拶する

- 関係性の深い部署から回る

- 不在者にはメールで連絡する

これらのポイントを押さえて、スマートに挨拶回りを進めましょう。

業務が落ち着く時間帯を選ぶ

挨拶回りは、相手の仕事の邪魔にならない時間帯に行うのが鉄則です。忙しい時間帯に話しかけてしまうと、相手に迷惑をかけてしまい、かえって悪い印象を与えかねません。一般的に、始業直後や午前中の忙しい時間、会議の直前などは避けるのが無難です。

おすすめなのは、お昼休憩に入る前や、夕方以降の業務が少し落ち着いた時間帯です。特に終業時間の間際は、比較的話しかけやすいタイミングでしょう。ただし、相手によってはその時間が忙しい場合もあるので、相手の様子をよく見て判断することが大切です。可能であれば、事前に「終業間際に少しだけご挨拶のお時間をいただけますか」と伝えておくと、より丁寧な印象になります。

直属の上司から順に挨拶する

挨拶回りの順番は、まず直属の上司から始めるのが社会人としてのマナーです。一番お世話になった上司に最初に報告と感謝を伝えることで、筋を通すことができます。いきなり他の部署の人や、さらに上の役職の人に挨拶に行ってしまうと、上司の顔に泥を塗ってしまうことになりかねません。

まずは自分のチームリーダーや部署の責任者である上司のところへ行き、「本日で最終出社日となりました。これまで大変お世話になりました」と挨拶をしましょう。その際に、「これから他の方々にもご挨拶に回らせていただいてもよろしいでしょうか」と一言断りを入れると、さらに丁寧です。上司への挨拶を済ませてから、同じ部署の先輩や同僚へと回っていくのがスムーズな流れです。

関係性の深い部署から回る

自分の部署への挨拶が終わったら、仕事で特にお世話になった他部署へも挨拶に伺いましょう。例えば、いつもやり取りをしていた営業部署や、サポートをしてもらっていた管理部署など、関わりの深かった人たちには直接お礼を伝えたいものです。

全部署を回る必要はありません。あくまで、自分が直接関わり、感謝を伝えたいと思う部署や人を優先しましょう。回る順番に厳密なルールはありませんが、自分の部署の次に、特に関係が深かった部署から回っていくのが自然です。あまり関わりのない部署まで無理に回ると、相手も「誰だっけ?」と困惑させてしまう可能性があるので、その点は注意が必要です。

不在者にはメールで連絡する

挨拶に伺った際に、相手が不在だった場合はメールで挨拶を送りましょう。タイミングが合わずに直接会えなかったからといって、何もしないのは失礼にあたります。出張や会議、お休みなどで会えないことはよくあるので、その場合の対応も考えておくとスムーズです。

メールを送る際は、件名に「退職のご挨拶(自分の名前)」と入れると分かりやすいでしょう。本文では、「本日、最終出社日を迎えましたが、ご不在のようでしたのでメールにて失礼いたします」と一言添えた上で、感謝の気持ちを伝えます。直接会えないのは残念ですが、メール一本でも送っておくことで、丁寧な印象を残すことができます。

そのまま使える相手別の挨拶例文

いざ挨拶するとなると、「何を話せばいいんだろう…」と緊張してしまうかもしれません。ここでは、相手別にそのまま使える挨拶の例文をいくつか紹介します。

- 上司への挨拶

- 先輩・同僚への挨拶

- 他部署の人への挨拶

- 社長・役員への挨拶

これらの例文を参考に、自分らしい言葉を加えてみてください。

上司への挨拶

上司への挨拶では、これまでの指導に対する感謝の気持ちを具体的に伝えることがポイントです。ただ「お世話になりました」と言うだけでなく、どのような点で成長できたかを添えると、より心のこもった挨拶になります。

<例文> 「〇〇部長、本日で最終出社日となりました。これまで大変お世話になりました。 入社当初、右も左も分からなかった私に、いつも根気強くご指導いただき、本当に感謝しております。特に、〇〇のプロジェクトで失敗してしまった際にいただいたアドバイスのおかげで、最後までやり遂げることができました。 ここで得た経験を、次の職場でも活かしていきたいと思います。 今後の〇〇部の皆様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。」

先輩・同僚への挨拶

先輩や同僚への挨拶は、上司への挨拶より少しくだけた表現でも大丈夫です。一緒に仕事をした思い出や、助けてもらったことへの感謝を伝えると良いでしょう。今後の連絡先の交換を提案するのも良い関係を続けるコツです。

<例文> 「〇〇さん、今日で最後になります。今まで本当にお世話になりました。 いつも仕事の相談に乗ってくれたり、ランチに誘ってくれたりして、とても心強かったです。〇〇さんと一緒に担当した△△の仕事、大変でしたけど楽しかったですね。 これからは別の道に進みますが、またどこかで会えたら嬉しいです。もしよければ、この後も連絡先を交換させてください。 本当にありがとうございました。」

他部署の人への挨拶

他部署の人への挨拶は、手短に、簡潔に行うのが基本です。相手は自分のことを詳しく知らない可能性もあるため、自己紹介を含めつつ、これまでの感謝を伝えましょう。

<例文> 「〇〇部〇〇課の〇〇です。本日で退職することになりました。 在職中は、〇〇の件で大変お世話になりました。いつも迅速にご対応いただき、本当に助かりました。 短い時間でしたが、本当にありがとうございました。今後の皆様のご活躍をお祈りしております。」

社長・役員への挨拶

社長や役員に挨拶する機会があれば、より一層丁寧な言葉遣いを意識しましょう。会社のトップに対して、直接感謝を伝える貴重な機会です。緊張するかもしれませんが、堂々と、ハキハキと話すことが大切です。

<例文> 「〇〇社長、お忙しいところ恐れ入ります。本日付けで退職いたします、〇〇部の〇〇です。 在職中は大変お世話になりました。〇〇社長の△△というお言葉を胸に、日々業務に励むことができました。このような貴重な経験をさせていただき、心より感謝申し上げます。 末筆ではございますが、会社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。」

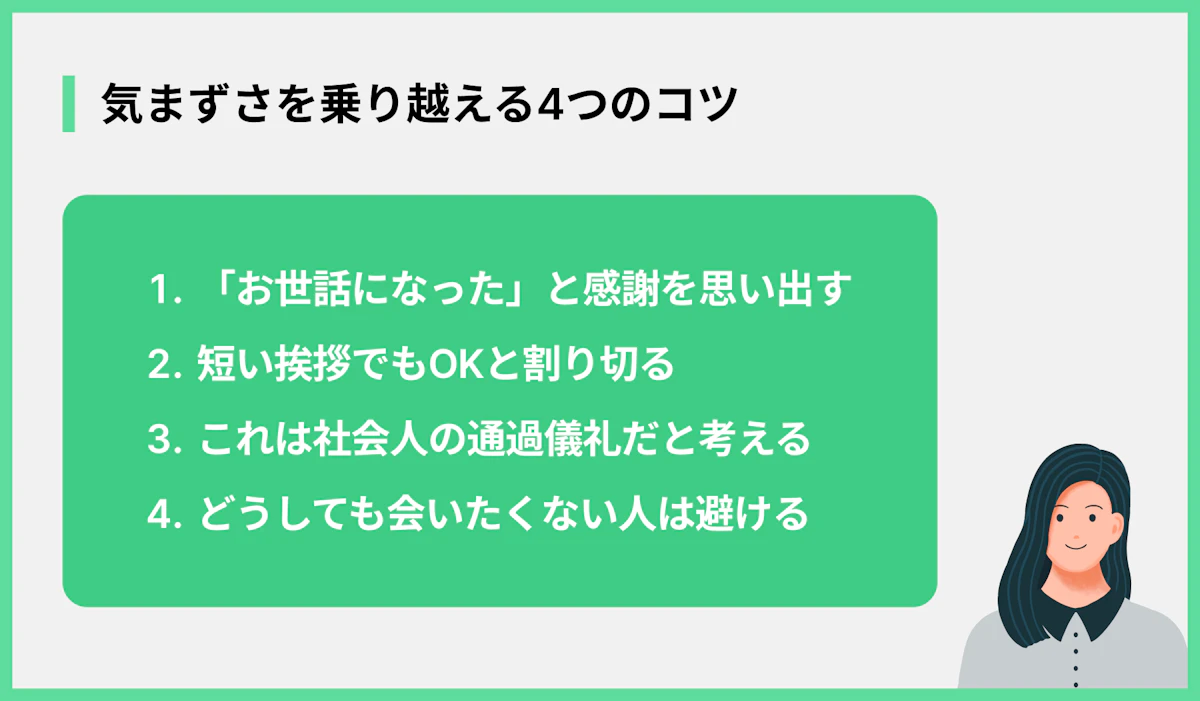

挨拶回りが気まずい時の対処法

退職理由が人間関係だったりすると、挨拶回りが「気まずい」「正直やりたくない」と感じることもあるでしょう。そんな時の対処法をいくつか紹介します。

- 全員に挨拶する必要はない

- 短い言葉で簡潔に済ませる

- 朝礼や終礼でまとめて挨拶する

- どうしても無理ならメールで済ませる

無理せず、自分にできる方法を選んでみてください。

全員に挨拶する必要はない

挨拶回りが苦痛な場合、全員に挨拶する必要は全くありません。義務感で全員に回ろうとすると、精神的に大きな負担になってしまいます。そんな時は、挨拶する相手を絞ってしまいましょう。

例えば、「直属の上司と、特にお世話になった先輩2人だけ」というように、最低限の範囲に留めるのです。無理に苦手な人にまで挨拶をして、嫌な思いをする必要はありません。大切なのは、お世話になったという気持ちを伝えたい相手に、きちんと感謝を伝えることです。自分の気持ちを最優先に考えて、無理のない範囲で行動しましょう。

短い言葉で簡潔に済ませる

何を話せばいいか分からない、話すのが気まずいという場合は、挨拶を短い言葉で済ませてしまうのも一つの手です。長々と話す必要はありません。大切なのは、感謝の気持ちが伝わることです。

例えば、「本日で最終日です。これまで大変お世話になりました。ありがとうございました。」この一言だけでも十分です。笑顔でハキハキと、この言葉を伝えるだけで、相手への敬意は示せます。余計なことを話して気まずくなるくらいなら、シンプルな言葉で感謝を伝える方がずっと良いでしょう。「何か言わなきゃ」と気負わずに、最低限の挨拶をすることに集中してみてください。

朝礼や終礼でまとめて挨拶する

一人ひとりに声をかけるのがどうしても辛い場合は、朝礼や終礼の場でまとめて挨拶させてもらうという方法もあります。事前に上司に「最後に少しだけご挨拶のお時間をいただけないでしょうか」と相談してみましょう。

多くの会社では、退職者が最後に一言挨拶する機会を設けてくれるはずです。この場を借りれば、一度で部署の全員に挨拶ができます。これなら、苦手な人と一対一で話す気まずさを避けることができます。みんなの前で話すのは緊張するかもしれませんが、一人ずつ回るよりは精神的な負担が少ないと感じる人も多いでしょう。

どうしても無理ならメールで済ませる

あらゆる方法を考えても、どうしても直接挨拶するのが無理だという状況もあるかもしれません。その場合は、最終手段としてメールでの挨拶に切り替えましょう。直接会って伝えるのが一番丁寧なのは事実ですが、それで心身に大きな負担をかけるくらいなら、メールで済ませることも選択肢の一つです。

メールを送る際は、「本来であれば直接ご挨拶に伺うべきところ、メールでのご連絡となり大変申し訳ございません」というお詫びの言葉を必ず入れましょう。そうすることで、礼儀を欠いているわけではないという姿勢を示すことができます。体調不良などを理由にすることも考えられます。自分の心を守ることを最優先に考えてください。

挨拶回り以外に最終出社日にやること

最終出社日は、挨拶回り以外にもやるべきことがあります。退職日当日になって慌てないように、以下のリストを参考に準備を進めておきましょう。

- 私物の整理と持ち帰り

- 会社からの貸与品の返却

- 退職関連書類の受け取り

- デスク周りとPCデータの整理

抜け漏れがないように、一つずつ確認していきましょう。

私物の整理と持ち帰り

デスクの引き出しやロッカーに置いている私物は、最終日までに計画的に持ち帰るようにしましょう。最終日にすべての荷物を一度に持ち帰ろうとすると、想像以上に量が多くて大変なことがあります。数日前から少しずつ整理を始め、持ち帰れるものは持ち帰っておくのがおすすめです。

特に、置き傘やマグカップ、季節外れの服などは忘れがちです。最終日には、引き出しやロッカーの中を空にして、忘れ物がないか最終チェックをしましょう。立つ鳥跡を濁さず、来た時よりも美しい状態にして去るくらいの気持ちでいると、気持ちよく最終日を終えられます。

会社からの貸与品の返却

会社から借りていたものは、すべて最終日に返却します。何を返却すべきか、事前にリストアップしておくと安心です。一般的には、以下のようなものが挙げられます。

- 健康保険被保険者証(保険証)

- 社員証、IDカード、セキュリティカード

- 名刺(自分のもの、受け取ったもの)

- 会社の経費で購入した備品(文房具など)

- 制服や作業着

- 業務用PC、スマートフォン、タブレット

特に、保険証は退職日の翌日から使えなくなるため、必ず返却が必要です。返却漏れがあると、後日会社から連絡が来たり、郵送で返却したりと手間がかかるので、最終日にすべて揃っているか、しっかりと確認しましょう。

退職関連書類の受け取り

会社を辞める際には、会社から受け取るべき重要な書類がいくつかあります。これらの書類は、失業保険の給付や、次の会社での手続きに必要になるため、必ず受け取りましょう。

- 離職票:失業保険(基本手当)の給付手続きに必要。通常は退職後10日ほどで郵送されてきます。

- 源泉徴収票:年末調整や確定申告に必要。最後の給与が確定した後に発行されることが多いです。

- 年金手帳:会社に預けている場合は返却してもらいます。

これらの書類がいつ頃もらえるのか、最終日に人事担当者などに確認しておくと安心です。すぐに受け取れない書類もあるので、その場合は郵送先の住所を正確に伝えておきましょう。

デスク周りとPCデータの整理

自分が使っていたデスク周りやPCの中を綺麗に整理することも、大切なマナーです。後任の人に気持ちよく仕事を引き継いでもらえるように、不要なものは処分し、必要なものは分かりやすくまとめておきましょう。

デスクの引き出しの中は空にし、共有のスペースも綺麗に清掃します。PCのデータも同様に、個人的なファイルは完全に削除し、業務に関するデータは後任者が見て分かるようにフォルダ分けしておくと親切です。誰が見ても分かる状態にしておくことで、退職後に問い合わせの連絡が来るのを防ぐことにも繋がります。

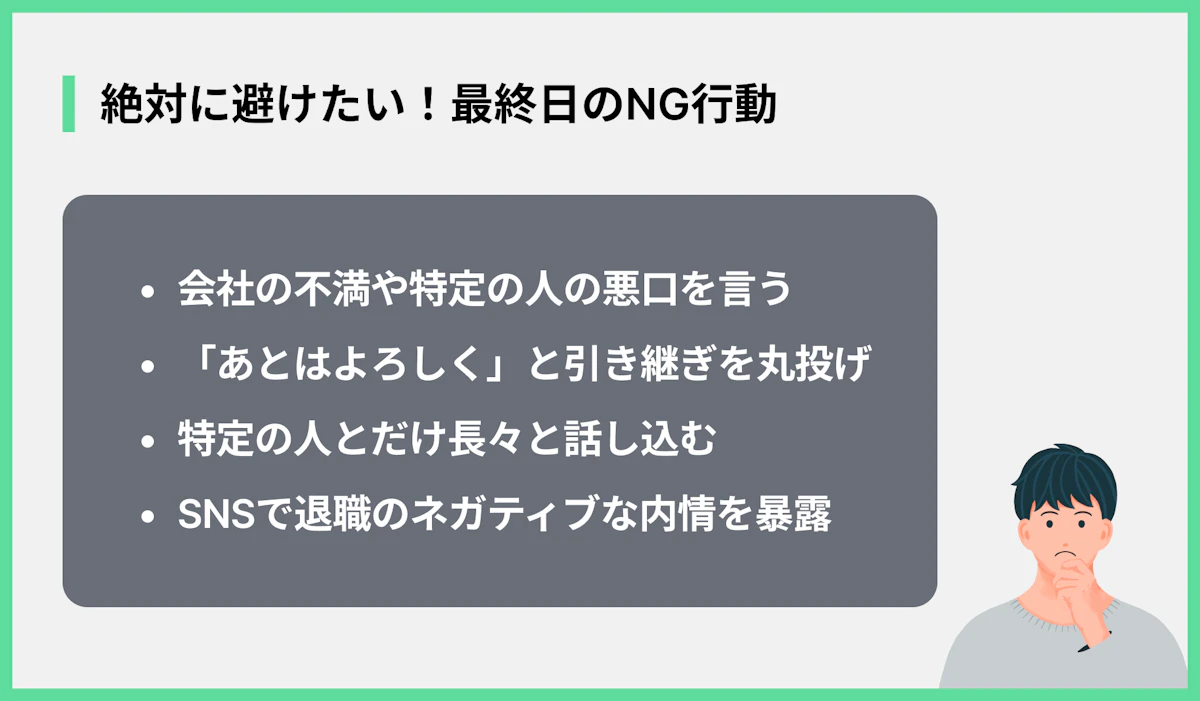

円満退社のために避けたい最終日のNG行動

最後の一日で印象を悪くしてしまっては、これまでの頑張りがもったいないです。円満退社のために、最終日に避けるべきNG行動をしっかりと確認しておきましょう。

会社の不満や愚痴を言う

最終日だからといって、会社の不満や人間関係の愚痴を言うのは絶対にやめましょう。「立つ鳥跡を濁さず」という言葉があるように、最後は気持ちよく去るのがマナーです。

「ここが嫌だった」「あの人とは合わなかった」といったネガティブな発言は、聞いている周りの人を不快にさせるだけです。また、そうした発言はあっという間に社内に広まってしまい、「最後にとんでもないことを言っていた」と悪い評判が残ってしまいます。たとえ不満があって退職する場合でも、それを口に出すのは得策ではありません。感謝の言葉だけを伝えるように心がけましょう。

引き継ぎを疎かにする

最終日になって「引き継ぎが終わっていない」という状況は、残る社員に大きな迷惑をかけることになります。引き継ぎは、退職日までに余裕を持って完了させておくのが鉄則です。

「最終日にやればいいや」と後回しにしていると、想定外のトラブルで時間がなくなったり、伝え漏れが発生したりする可能性があります。後任の人が困らないように、資料を作成したり、実際に一緒に作業をしたりして、丁寧な引き継ぎを心がけましょう。最終日は、あくまで最終確認をする日と捉え、それまでにすべての引き継ぎを終えておくのが理想です。

長々と話し込んでしまう

挨拶回りの際に、特定の人と長々と話し込んでしまうのは避けましょう。最終日は感傷的になりやすく、思い出話に花が咲くこともあるかもしれません。ですが、他の社員は通常通り業務を行っています。

一人の人と長く話し込んでいると、相手の仕事の時間を奪ってしまうことになりますし、周りから見ても「仕事の邪魔になっているな」と思われてしまいます。挨拶はあくまで手短に済ませるのがマナーです。もしゆっくり話したい相手がいる場合は、「終業後に改めてお話しさせてください」と伝え、業務時間外に時間を設けるのが良いでしょう。

SNSでネガティブな発信をする

退職の解放感から、SNSで会社の内部事情や不満を書き込むのは非常に危険な行為です。インターネットの世界では、誰がどこで見ているか分かりません。

「今日で退職!最悪な会社だった!」といった投稿が、元同僚や取引先の目に留まってしまう可能性は十分にあります。鍵付きのアカウントだからといって安心するのも禁物です。そうしたネガティブな発信は、自分の社会的な信用を大きく損なうことになりかねません。退職に関することは、たとえポジティブな内容であっても、しばらくはSNSでの発信を控えるのが賢明です。

次のステップへ!退職後の手続きと準備

最終出社日を無事に終えたら、いよいよ新しい生活のスタートです。最後に、退職後の手続きや次の仕事への準備について確認しておきましょう。

- 退職後の手続きを確認しておく

- 次の仕事への準備を進める

- 退職や転職の不安はプロに相談する

スムーズに次の一歩を踏み出すために、しっかりと準備をしましょう。

退職後の手続きを確認しておく

退職後は、自分で行うべき手続きがいくつかあります。特に、すぐに次の会社で働かない場合は、健康保険や国民年金、住民税の手続きが必要です。

前の会社の健康保険は退職日の翌日に資格を失うため、国民健康保険への切り替えか、家族の扶養に入る手続きをしなければなりません。これらの手続きは、住んでいる市区町村の役所で行います。何の手続きが必要で、いつまでに行わなければならないのか、事前に調べておくと安心です。必要な書類は会社から受け取るものが多いので、しっかりと保管しておきましょう。

次の仕事への準備を進める

退職後は、新しい仕事に向けて気持ちを切り替え、準備を進めることが大切です。もし、まだ次の仕事が決まっていない場合は、本格的に転職活動をスタートさせることになります。すでに次の職場が決まっている場合でも、入社日までに生活リズムを整えたり、必要な知識を勉強したりと、できる準備はたくさんあります。

退職後は、これまでのキャリアを振り返り、これからどうなりたいのかを考える良い機会でもあります。少しリフレッシュの時間を取ってから、新しい目標に向かってエネルギッシュに行動を開始しましょう。

退職や転職の不安はプロに相談する

ここまで円満退社のための方法を解説してきましたが、それでも「一人で退職準備を進めるのは不安…」「次の仕事がうまく見つかるか心配…」と感じることもあるでしょう。そんな時は、一人で抱え込まずに転職のプロに相談するのがおすすめです。

転職エージェントは、ただ求人を紹介するだけではありません。円満退社に向けたアドバイスや、退職後の手続きに関するサポート、そしてこれからのキャリアプランの相談まで、幅広く支援してくれます。 Zキャリアでは、特に若年層の転職サポートに力を入れています。経験豊富なキャリアアドバイザーが、一人ひとりの状況に寄り添い、最適な道筋を一緒に考えてくれます。退職や転職に関するどんな些細な悩みでも、まずはZキャリアのエージェントに相談してみようという気持ちで、気軽に話してみてください。きっと、新しい一歩を踏み出すための心強い味方になってくれるはずです。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)