- 繁忙期の意味と業界ごとの時期

- 忙しくなる前の仕事と心の準備

- 繁忙期を上手に乗り切るコツ

- 辛い時の具体的な対処法

- 転職で働きやすい環境を見つける方法

これから繁忙期に入る前に知っておきたい基本知識

そもそも「繁忙期」とは何なのか、基本的な知識から確認しておきましょう。言葉の意味や業界ごとの時期を知ることで、漠然とした不安が和らぐはずです。具体的には以下の項目について解説します。

- 「繁忙期」の正しい意味と読み方

- 「多忙期」との明確な違い

- 繁忙期の反対語は「閑散期」

- 業界ごとの繁忙期の目安

各項目について、詳しく見ていきましょう。

「繁忙期」の正しい意味と読み方

「繁忙期」は「はんぼうき」と読み、仕事が一年で最も忙しくなる時期を指す言葉です。特定の期間に仕事が集中し、残業が増えたり、休日出勤が必要になったりすることもあります。

例えば、クリスマスケーキを売るお店なら12月が、引越し会社なら新生活が始まる3月や4月が繁忙期にあたります。このように、会社や業界全体が忙しくなる、特定のシーズンのことを指して使われるのが一般的です。

これから社会人になる、あるいは働き始めたばかりだと、初めての繁忙期に戸惑うかもしれません。ですが、事前に「この時期は忙しくなるんだな」と知っておくだけで、心の準備ができます。

「多忙期」との明確な違い

「繁忙期」と似た言葉に「多忙期(たぼうき)」があります。どちらも「忙しい時期」という意味ですが、少しニュアンスが異なります。「繁忙期」が業界や会社全体の忙しさを指すのに対し、「多忙期」は個人的な忙しさを指して使われることが多いです。

例えば、大きなプロジェクトのリーダーを任されたり、新しい業務を覚えたりしている時期は、周りはそうでなくても自分だけが忙しい「多忙期」といえるかもしれません。

一方、繁忙期は自分だけでなく、部署や会社全体のメンバーがみんな忙しくしている状態です。この違いを知っておくと、今の自分の状況を客観的に理解するのに役立ちます。

繁忙期の反対語は「閑散期」

繁忙期の反対の言葉は「閑散期(かんさんき)」です。これは、仕事が比較的落ち着いている時期を指します。お店にお客さんが少なかったり、仕事の依頼が減ったりする時期のことです。

多くの会社では、この閑散期を利用して、溜まっていた事務作業を片付けたり、社員研修を行ったり、長期休暇を取りやすくしたりします。

仕事には忙しい時期と落ち着いている時期の波があるのが普通です。「ずっとこの忙しさが続くわけじゃない」と知っておくだけでも、繁忙期を乗り越える気持ちの支えになるでしょう。

業界ごとの繁忙期の目安

繁忙期は業界によって大きく異なります。自分のいる業界の繁忙期を把握しておくことは、年間の仕事の流れを理解し、プライベートの計画を立てる上でも非常に重要です。

例えば、以下のような例が挙げられます。

- 飲食業界・小売業界: クリスマスや年末年始、ゴールデンウィークなどのイベント時期

- 引越し業界: 新生活が始まる3月〜4月

- 不動産業界: 転勤や入学で部屋探しが増える1月〜3月

- アパレル業界: セール時期である夏(7月〜8月)と冬(12月〜1月)

- IT業界: 企業の決算期である3月や9月、年末などプロジェクトの納期前

自分の仕事の忙しい時期がいつなのか分からない場合は、先輩や上司に「例年、どの時期が一番忙しくなりますか?」と質問してみるのがおすすめです。

繁忙期に入る前の仕事の準備でやるべきこと

繁忙期をスムーズに乗り切るためには、事前の準備が欠かせません。忙しくなってから慌てないように、仕事の段取りを整えておきましょう。具体的には以下の項目について解説します。

- スケジュールとタスクを洗い出す

- 仕事の優先順位をはっきりさせる

- 関係者との情報共有を密にする

- 必要な道具や資料を揃えておく

各項目について、詳しく解説していきます。

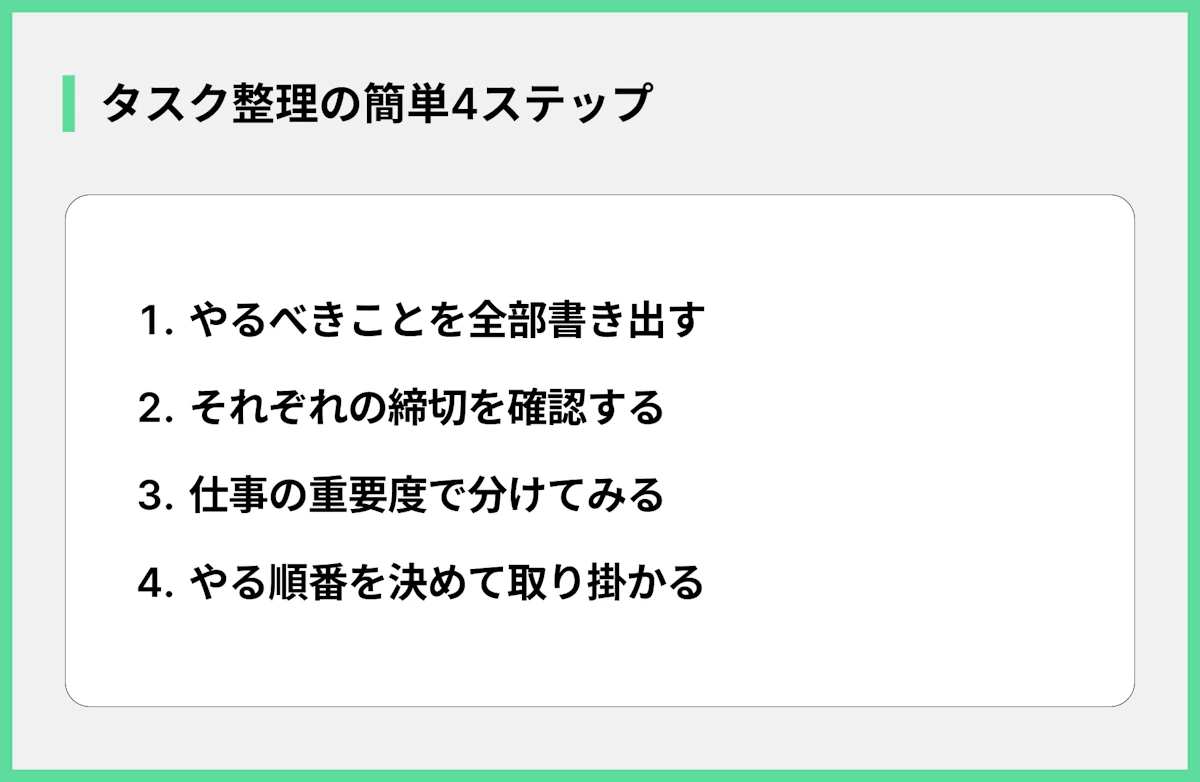

スケジュールとタスクを洗い出す

まずは、やるべきことを全て書き出すことから始めましょう。頭の中だけで管理しようとすると、抜け漏れが起きやすくなります。どんなに小さなことでも、一度ノートやスマートフォンのメモ機能などに書き出してみるのがおすすめです。

「〇〇さんに連絡する」「△△の資料を作成する」といった具体的な作業内容をリストアップすることで、自分が抱えている仕事の全体像が見えてきます。

全体像が把握できると、「思ったよりタスクが多いから、早めに取り掛かろう」とか「この作業は誰かにお願いできないかな」といった次の対策を立てやすくなります。漠然とした不安を解消するためにも、まずは仕事の見える化を試してみてください。

仕事の優先順位をはっきりさせる

タスクを洗い出したら、次に緊急度と重要度でタスクを分ける作業に移ります。全ての仕事を同じように頑張ろうとすると、本当に大切なことが後回しになってしまう可能性があります。

優先順位をつける簡単な方法として、「緊急で重要なこと」「緊急ではないが重要なこと」「緊急だが重要ではないこと」「緊急でも重要でもないこと」の4つに分類するやり方があります。

この中で最も先に取り組むべきなのは「緊急で重要なこと」です。何から手をつければいいか分からない時は、この方法でタスクを整理すると、頭がスッキリして効率的に仕事を進められるようになります。

関係者との情報共有を密にする

繁忙期は、自分だけでなく周りの人も忙しくしています。だからこそ、早めに「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」をしておくことが、チーム全体の仕事を円滑に進めるカギになります。

例えば、「この作業は〇日までに終わりそうです」と進捗を報告したり、「△△の件で少し困っているのですが」と早めに相談したりすることで、大きなトラブルを防ぐことができます。

特に、自分の仕事が他の人の仕事に影響する場合は、こまめな情報共有が不可欠です。「忙しそうだから声をかけにくいな」と思わずに、タイミングを見計らって積極的にコミュニケーションを取ることを心がけましょう。

必要な道具や資料を揃えておく

「あの資料どこに置いたっけ?」「この作業に必要な道具がない!」など、探し物で時間を無駄にしないように、事前に準備を整えておくことも大切です。

デスク周りを整理整頓したり、よく使う資料やデータをパソコンの分かりやすい場所にまとめたりしておきましょう。また、作業で使う備品などが不足していないかを確認し、必要であれば早めに補充を依頼しておくのも良い方法です。

こうした小さな準備の積み重ねが、繁忙期の限られた時間の中で、スムーズに仕事を進めるための助けとなります。いざという時に慌てないためにも、身の回りの環境を整えることから始めてみてください。

繁忙期を乗り切るための心の準備とは?

仕事の準備と合わせて、心の準備も大切です。忙しい時期を乗り切るためには、気持ちの持ち方を少し工夫するだけで、ストレスを大きく減らすことができます。具体的には以下の項目について解説します。

- 完璧を目指さず8割を目指す

- 休む計画をあらかじめ立てておく

- 一人で抱え込まないと決めておく

各項目について、詳しく解説していきます。

完璧を目指さず8割を目指す

繁忙期は、普段よりも仕事の量が多く、時間的な制約も厳しくなります。そんな時に「完璧じゃなくても大丈夫」と考えることが、心を楽にするための第一歩です。

もちろん、仕事の質を落として良いわけではありません。ですが、100点満点を目指して一つの作業に時間をかけすぎるよりは、80点でも良いので、まずは終わらせて次に進むことが求められる場面も多くなります。

特に責任感が強い人ほど、完璧にやろうとして自分を追い詰めてしまいがちです。「まずは終わらせることが大事」と少し肩の力を抜くことで、心に余裕が生まれ、結果的に全体の仕事もスムーズに進むことがあります。

休む計画をあらかじめ立てておく

忙しくなると、つい休みを取ることを後回しにしてしまいがちです。ですが、心と体を休ませることは、良い仕事を続けるために不可欠です。忙しくなる前に休日の予定を入れることを意識してみてください。

例えば、「来月の休日は映画を見に行こう」「繁忙期が終わったら、友人と食事に行く約束をしよう」など、具体的な楽しみな予定を立てておくのがおすすめです。

こうした「ご褒美」があると、「この日のために頑張ろう」というモチベーションにつながります。また、予定を入れておくことで、意識的に仕事を調整し、休みを確保しようという気持ちにもなりやすいです。忙しい時期だからこそ、計画的に休息を取り入れましょう。

一人で抱え込まないと決めておく

「周りも忙しそうだから、自分で何とかしないと」「迷惑をかけたくない」そんな風に考えて、一人で仕事を抱え込んでしまうのはとても危険です。「困ったら必ず誰かに頼る」と心に決めておくだけで、精神的な負担は大きく変わってきます。

職場はチームで仕事をする場所です。誰かが困っていたら助け合うのが当たり前ですし、自分が助けを求めることも決して悪いことではありません。

忙しくなる前に、「この仕事でつまづいたら〇〇さんに相談しよう」「もし残業が続きそうなら、上司に業務量の調整をお願いしてみよう」と、具体的な相談相手や相談内容をイメージしておくだけでも、いざという時に行動しやすくなります。

忙しい時期を上手に乗り切るためのコツ

いよいよ繁忙期に突入したら、日々の過ごし方を少し工夫することで、心と体のコンディションを保ちやすくなります。ここでは、忙しい中でも実践できる簡単なコツを紹介します。具体的には以下の項目について解説します。

各項目について、詳しく解説していきます。

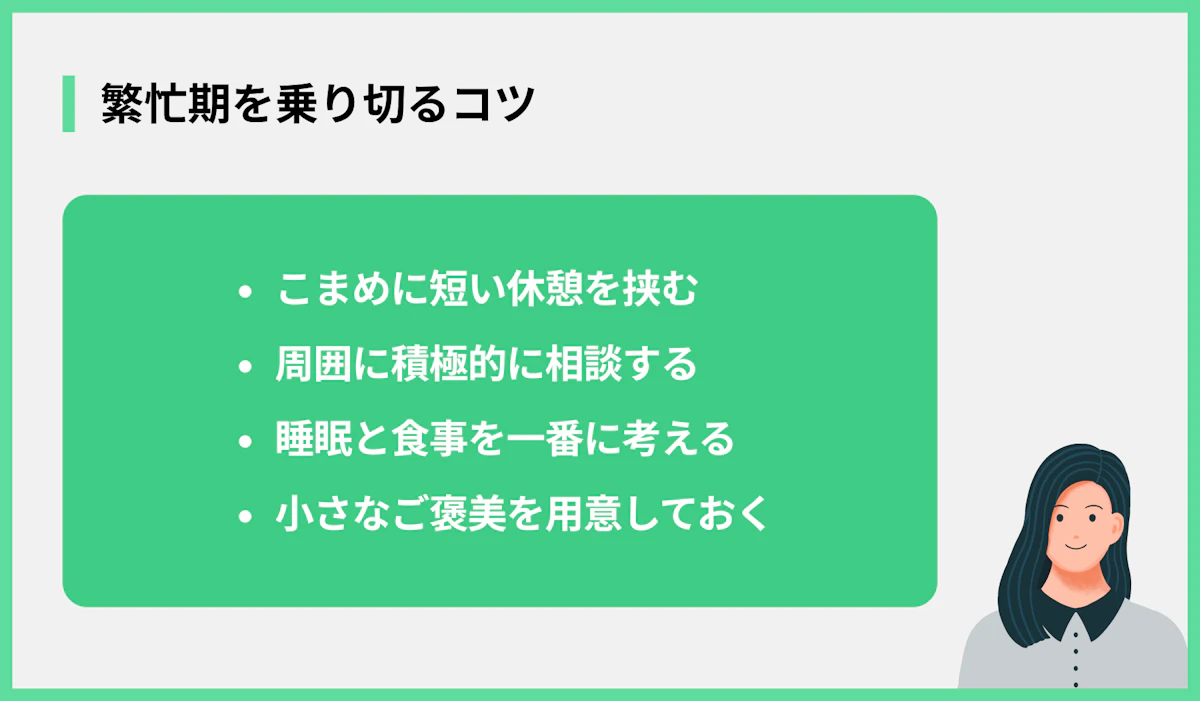

こまめに短い休憩を挟む

忙しいと、つい休憩時間を削って仕事をしてしまいがちです。ですが、集中力を維持するためには5分でも休むことが非常に効果的です。長時間休みなく作業を続けるよりも、こまめに休憩を挟んだ方が、結果的に仕事の効率は上がります。

例えば、1時間に1回は席を立って少し歩いてみたり、窓の外を眺めて目を休ませたりするだけでも気分転換になります。お茶を一杯飲む、好きな音楽を少しだけ聴くといったことでも構いません。

意識的に仕事から離れる時間を作ることで、頭がリフレッシュされ、新たな気持ちで次の作業に取り組むことができます。自分なりの簡単なリフレッシュ方法を見つけて、日々の仕事に取り入れてみましょう。

周囲に積極的に相談する

「一人で抱え込まない」と心に決めていても、いざ忙しくなると周りに声をかけるのをためらってしまうこともあるかもしれません。ですが、そんな時こそ、「ちょっといいですか?」と声をかける勇気が大切です。

仕事で行き詰まった時、一人で何時間も悩むより、詳しい人に聞いて5分で解決した方がずっと効率的です。また、「仕事が多すぎて終わりそうにない」という状況も、早めに相談すれば、誰かが手伝ってくれたり、納期を調整してくれたりする可能性があります。

周りの人も同じように忙しいかもしれませんが、チームで繁忙期を乗り越えるという意識を持っているはずです。遠慮しすぎずに、自分の状況を正直に伝えてみましょう。

睡眠と食事を一番に考える

繁忙期を乗り切る上で、何よりも大切なのが体調管理です。体が資本であることを忘れず、基本的な生活習慣を守ることを最優先に考えてください。

忙しいと食事がおろそかになったり、睡眠時間を削ってしまったりしがちですが、それが続くと体調を崩し、結果的にもっと仕事に影響が出てしまいます。コンビニのお弁当でも一品サラダを加える、寝る前はスマートフォンを見ずにリラックスする時間を作るなど、できる範囲で構いません。

特に睡眠は、心と体の疲れを取るために不可欠です。十分な睡眠時間を確保するのが難しい場合でも、少しでも質の良い睡眠をとれるように工夫することが大切です。

小さなご褒美を用意しておく

高いモチベーションを維持し続けるのは簡単なことではありません。そんな時は、自分自身のために小さなご褒美を用意しておくのが効果的です。

例えば、「この大変な作業が終わったら、好きなチョコレートを食べる」「今週を乗り切ったら、週末は少しリッチなカフェに行く」といった、身近で簡単に実現できる目標を設定してみましょう。

大きな目標だけでなく、こうした小さな楽しみが日々の頑張りを支えてくれます。「あと少し頑張ればご褒美が待っている」と思うと、辛い仕事にもうひと踏ん張りできる力が湧いてくるはずです。

繁忙期に使えるビジネスでの伝え方

繁忙期は、社内外の人とのコミュニケーションも増えます。忙しい時だからこそ、相手を気遣う丁寧な伝え方が大切になります。ここでは、すぐに使える便利なフレーズや表現を紹介します。具体的には以下の項目について解説します。

- 相手を気遣うメールの例文

- 仕事を丁寧に断る際のフレーズ

- 状況を伝えるための言い換え表現

各項目について、詳しく解説していきます。

相手を気遣うメールの例文

忙しい時期に仕事の依頼や問い合わせをする際は、「ご多忙の折恐縮ですが」などのクッション言葉を一言添えるだけで、相手に与える印象がぐっと良くなります。相手も忙しい状況にあることを理解している、という気遣いを示すことが大切です。

【例文】

「〇〇様 お疲れ様です。△△です。 ご多忙の折、大変恐縮ですが、先日お願いしておりました〇〇の件について、進捗はいかがでしょうか。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご確認いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。」

このように、相手の状況を気遣う一文を入れることを心がけましょう。

仕事を丁寧に断る際のフレーズ

繁忙期には、どうしても対応しきれない仕事の依頼が来ることもあります。そんな時は、ただ「できません」と断るのではなく、できない理由と代替案をセットで伝えることが、相手との良好な関係を保つポイントです。

【例文】

「〇〇のご依頼、ありがとうございます。 大変申し訳ないのですが、現在立て込んでおりまして、ご希望の納期までに対応することが難しい状況です。 もし、納期を〇日までお待ちいただけるようでしたら、対応可能なのですが、いかがでしょうか。」

このように、ただ断るだけでなく、「いつならできるか」という代替案を示すことで、相手も次の手を考えやすくなります。

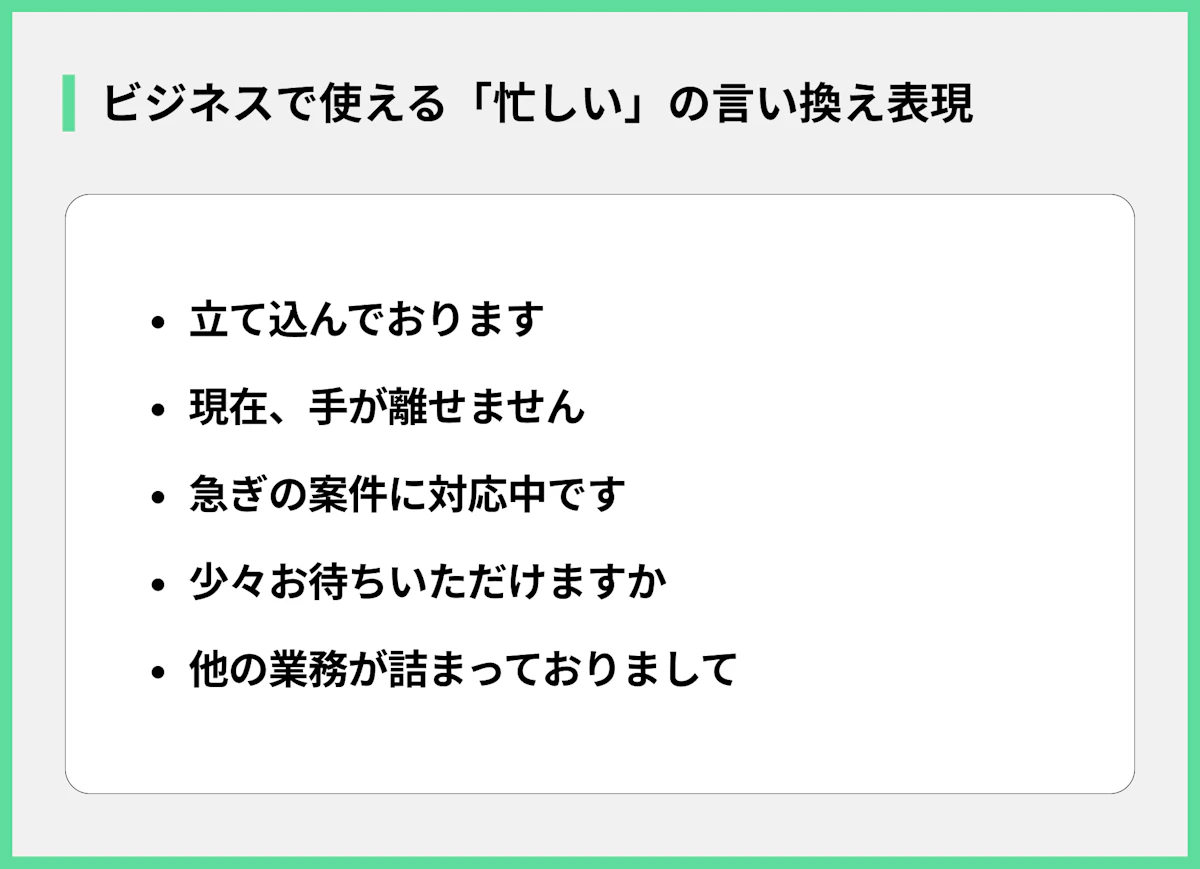

状況を伝えるための言い換え表現

同僚や上司に自分の状況を伝える際、「忙しい」という言葉だけでは、具体的にどれくらい大変なのかが伝わりにくいことがあります。状況に応じて「立て込んでいる」「手が離せない」など、表現を使い分けることで、より正確に状況を共有できます。

例えば、複数の仕事を同時に進めていて余裕がない時は「少し立て込んでおりまして」、一つの緊急な作業に集中している時は「今、急ぎの件で手が離せなくて」のように伝えると、相手も状況を理解しやすくなります。

自分の状況を的確に伝えることも、周りからの協力を得るために大切なコミュニケーションスキルの一つです。

今の職場の繁忙期が限界だと感じたら?

どんなに準備や工夫をしても、職場の繁忙期が辛すぎると感じることがあるかもしれません。そんな時は、我慢しすぎずに自分の心と体からのサインを大切にしてください。具体的には以下の項目について解説します。

- なぜ辛いのか原因を書き出してみる

- 上司や信頼できる人に相談する

- 働き方を変えられないか交渉する

各項目について、詳しく解説していきます。

なぜ辛いのか原因を書き出してみる

「とにかく辛い」という漠然とした感情を、もう少し具体的にしてみましょう。感情を整理して問題点を明確にすることが、解決への第一歩になります。

例えば、「仕事の量が多すぎる」「残業時間が長すぎる」「人間関係がギスギスしている」「どれだけ頑張っても評価されない」など、辛いと感じる原因をノートに書き出してみてください。

何が一番のストレスになっているのかが分かると、誰に、何を相談すれば良いのかが見えてきます。自分の気持ちと向き合う時間を持つことが大切です。

上司や信頼できる人に相談する

辛い原因が見えてきたら、一人で悩まずに状況を伝えることが重要です。まずは、直属の上司や、社内で信頼できる先輩などに相談してみましょう。

相談する際は、「辛いです」と感情的に伝えるだけでなく、「〇〇という理由で、業務を続けるのが難しい状況です」と、原因を挙げて具体的に話すのがポイントです。

もしかしたら、自分が知らなかっただけで、会社として何らかの対策を取ってくれる可能性もあります。声を上げなければ、何も変わりません。まずは勇気を出して、誰かに話してみることが大切です。

働き方を変えられないか交渉する

相談の結果、すぐに状況が改善しない場合でも、諦める必要はありません。業務量の調整やサポートをお願いするなど、自分から働きかけを続けることも一つの手です。

例えば、「この業務の一部を他の方にお願いできませんか」と具体的な業務量の調整を交渉したり、「新しいメンバーが入るまで、一時的にサポートをつけてもらえませんか」とお願いしたりするなど、具体的な解決策を提案してみましょう。

自分の状況を改善するために、自分から行動を起こすという意識を持つことが、働きやすい環境を自分で作っていくことにつながります。

転職で自分に合う働き方を見つけよう

もし、相談や交渉をしても状況が改善されなかったり、会社の体質そのものに問題があると感じたりした場合は、転職して環境を変えるのも有効な選択肢です。具体的には以下の項目について解説します。

- 自分の市場価値を客観的に知る

- 繁忙期の少ない業界や職種を探す

- 転職エージェントに相談する

各項目について、詳しく解説していきます。

自分の市場価値を客観的に知る

今の職場で辛い思いをしていると、「自分はどこに行っても通用しないんじゃないか」と自信をなくしてしまうかもしれません。ですが、今の経験が他の会社でどう評価されるかを知ることで、客観的に自分を見つめ直すことができます。

例えば、今の職場で身につけたスキルや、繁忙期を乗り越えた経験は、他の会社では高く評価される可能性があります。

転職サイトに登録して、どんな求人があるのかを眺めてみるだけでも、「自分にもこんな仕事ができるかもしれない」と新たな可能性に気づくことができます。まずは情報収集から始めて、自分の市場価値を確かめてみましょう。

繁忙期の少ない業界や職種を探す

世の中には、特定の時期に仕事が集中する業界ばかりではありません。年間を通して業務量が安定している仕事もたくさんあります。

例えば、工場の製造ラインや、ルート配送、インフラ関連の仕事などは、季節による業務量の波が比較的小さい傾向にあります。もし、今の職場の繁忙期の波に疲れてしまったのなら、そうした安定した働き方ができる業界や職種に目を向けてみるのも良いでしょう。

自分にどんな仕事が向いているのか、どんな働き方をしたいのかを改めて考える良い機会にもなります。

転職エージェントに相談する

いざ転職しようと思っても、何から始めればいいか分からない、という方も多いかもしれません。そんな時は、プロに相談することで効率的に転職活動を進められる転職エージェントの利用がおすすめです。

転職エージェントは、一人ひとりの希望や適性をヒアリングし、数多くの求人の中からぴったりの会社を紹介してくれます。また、求人票だけでは分からない社風や残業時間の実態など、リアルな情報を持っているのも強みです。

今の職場の繁忙期が辛いと感じているなら、一度Zキャリアのエージェントに相談してみませんか。あなたの経験や希望に寄り添い、年間を通して無理なく働ける環境を一緒に見つけるお手伝いをします。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)