「いつも残業しているあの人と、定時でサッと帰る自分。どっちが正しいんだろう…」 「残業しないと、やる気がないって思われて評価が下がるんじゃないか…」職場にいると、残業が多い人と少ない人の働き方の違いが気になって、こんな風に悩んでしまうことがあります。残業が多い方が頑張っているように見えたり、逆に少ない方が要領よく仕事をしているように見えたり、一体どちらが評価されるのか分からなくなります。ですが、安心してください。残業時間の長さだけで、仕事の価値が決まるわけではありません。大切なのは、自分に合った働き方を見つけ、その環境でしっかりと成果を出すことです。この記事では、残業が多い人と少ない人のそれぞれの特徴から、残業と評価の本当の関係、そしてこれからの時代に求められる働き方まで、分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、残業に対するモヤモヤが晴れて、自分が目指すべき働き方がきっと見つかります。

- 残業が多い人と少ない人の特徴

- 残業時間と仕事の能力・評価の関係性

- 残業しないことが評価される職場の見つけ方

- 残業を減らして成果を出すためのコツ

残業が多い人と少ない人の働き方の違い

職場には、毎日遅くまで残って仕事をしている人もいれば、定時になるとすぐに帰る人もいます。この違いは、一体どこから来るのでしょうか。ここでは、残業が多い人と少ない人、それぞれの働き方の特徴について解説します。

- 責任感が強く多くの仕事を引き受ける

- 効率を重視し時間内に仕事を終える

- 周囲の目を気にしてしまい帰れない

各項目について、詳しく見ていきましょう。

責任感が強く多くの仕事を引き受ける

責任感が人一倍強いため、自分の仕事の範囲を超えてでも「これもやっておかないと」と多くのタスクを抱え込んでしまうタイプの人がいます。真面目で仕事熱心なのは素晴らしいことですが、その結果として仕事量がキャパシティを超えてしまい、どうしても残業が多くなってしまいます。

例えば、先輩から「これ、お願いできる?」と頼まれた時に、「自分の仕事もまだ終わっていないのに…」と思いつつも、「断ったら申し訳ない」と感じて引き受けてしまうケースです。

また、仕事のクオリティに妥協できず、完璧を求めるあまりに一つの作業に時間をかけすぎてしまうこともあります。資料の細かいデザインにこだわりすぎたり、メールの文章を何度も書き直したりすることで、気づけば定時を過ぎている、というパターンも少なくありません。

このようなタイプの人は、周りからの信頼が厚い一方で、一人で仕事を抱え込みすぎて心身ともに疲れてしまう危険性も持っています。

効率を重視し時間内に仕事を終える

一方で、残業が少ない人は、常に効率を考えて行動しています。どうすれば決められた時間の中で最大限の成果を出せるかを常に考えているのです。

例えば、一日の始まりに「今日はどの仕事をどの順番でやるか」という計画を立て、優先順位の高い仕事から片付けていきます。また、一つひとつの作業にかかる時間も意識しており、「この資料作成は1時間で終わらせる」といった目標を設定して、集中して取り組みます。

さらに、自分一人でできないことや、他の人に頼んだ方が早い仕事については、積極的に周りとコミュニケーションを取って協力を仰ぎます。分からないことがあればすぐに質問したり、手が空いている同僚にサポートをお願いしたりすることで、チーム全体で仕事をスムーズに進める力を持っています。

プライベートの時間も大切にしたいという気持ちが強く、仕事と生活のバランスを取るのが上手い人とも言えるでしょう。

周囲の目を気にしてしまい帰れない

仕事がそれほど残っているわけではないのに、「周りがまだ仕事をしているから帰りにくい」という雰囲気を感じて、つい残業してしまう人もいます。特に、上司や先輩が残っていると、「自分だけ先に帰るのは気が引ける」と感じてしまうのは、多くの人が経験することかもしれません。このような職場では、「遅くまで残っていること=頑張っている」という暗黙のルールが存在している場合があります。

そのため、本当は定時で帰れる仕事量でも、なんとなく職場に残ってネットサーフィンをしたり、特に急ぎではない作業をしたりして時間を過ごしてしまうことがあります。これは「付き合い残業」とも呼ばれ、個人の生産性を下げるだけでなく、会社全体にとっても非効率な状況を生み出してしまいます。本人の意思とは関係なく、職場の同調圧力によって残業が常態化してしまっているケースと言えるでしょう。

このような状況にいると、プライベートの時間が削られるだけでなく、仕事へのモチベーションも徐々に下がってしまう可能性があります。

「残業が多い人=優秀」は本当か?

「残業が多い人ほど仕事熱心で優秀だ」という考え方は、果たして本当なのでしょうか。結論から言うと、一概にそうとは言えません。ここでは、残業時間と仕事の能力の関係について深掘りしていきます。

- 残業が多いから優秀とは限らない

- 仕事ができる人ほど段取りが上手い

- アウトプットの質と量で判断される

各項目について、詳しく解説していきます。

残業が多いから優秀とは限らない

残業時間の長さと仕事の能力は、必ずしも比例しません。 長時間働いているからといって、その人が必ずしも優秀であるとは限らないのです。

例えば、Aさんは毎日3時間残業して10個のタスクを終わらせ、Bさんは定時で帰宅して同じく10個のタスクを終わらせたとします。この場合、同じ成果をより短い時間で出しているBさんの方が、生産性が高いと言えます。Aさんの残業は、もしかしたら作業の効率が悪かったり、不要な作業に時間をかけていたりする結果かもしれません。

もちろん、本当に仕事量が多くてやむを得ず残業している優秀な人もいます。ですが、「残業している姿」だけを見て、その人の能力を判断するのは早計です。大切なのは、どれだけ長く働いたかではなく、どれだけ価値のある成果を生み出したかです。

仕事ができる人ほど段取りが上手い

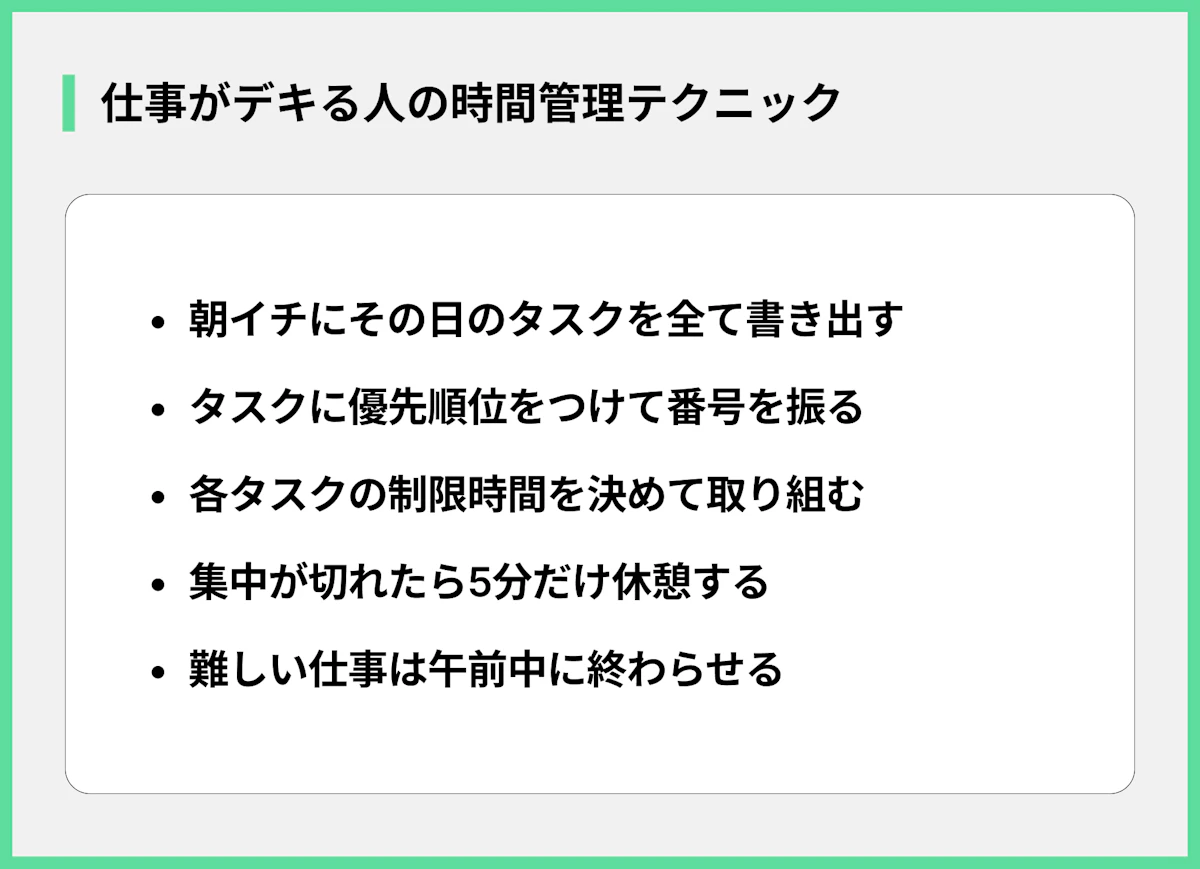

本当に仕事ができる人は、時間を無駄にしないための段取りが非常に上手です。彼らはやみくもに仕事に取り掛かるのではなく、まず計画を立てることから始めます。

例えば、朝出社したら、まずメールチェックと今日のタスクリストの確認を15分で行います。そして、タスクを「今日中に必ずやるべきこと」「今週中にやればいいこと」のように優先順位をつけ、重要度の高いものから手をつけていきます。

さらに、一つの大きな仕事も、細かく分解して考えます。「企画書を作成する」というタスクがあれば、「1. 情報収集」「2. 構成案作成」「3. 資料作成」「4. 確認・修正」といったようにステップに分け、それぞれに時間配分を設定します。こうすることで、進捗が分かりやすくなり、どこかでつまずいてもすぐに対応できるのです。このような段取り力こそが、定時で質の高い仕事を終える秘訣と言えるでしょう。

アウトプットの質と量で判断される

最終的に仕事で評価されるのは、働いた時間ではなく、生み出した成果(アウトプット)の質と量です。会社が求めているのは、「遅くまで頑張ったね」というプロセスではなく、「これだけ良い結果を出してくれた」という事実です。

いくら毎日終電まで残っていても、ミスばかりだったり、期待されたレベルに達していなかったりすれば、評価にはつながりません。

逆に、定時で帰っていても、常に期待以上の成果物を提出していれば、周りからは「仕事ができる人」として認められます。

例えば、営業職であれば、残業時間に関わらず契約を多く取ってくる人が評価されます。事務職であれば、決められた時間内に正確に業務をこなす人が信頼されます。自分の仕事における「成果」とは何かを正しく理解し、そこに向かって効率的に努力することが、高い評価を得るための最も確実な道です。

働き方を選ぶ際には、この「成果で評価される」という視点を持つことが非常に重要になります。

残業しないと評価されにくい職場の特徴

一方で、「残業しないと評価されにくい」と感じる職場が存在するのも事実です。それはなぜなのでしょうか。ここでは、そうした職場の特徴について解説します。自分の職場が当てはまっていないか、チェックしてみてください。

- 上司が長時間労働を評価する文化がある

- 評価の基準が曖昧でプロセスを重視する

- チーム内の仕事量に偏りがある

各項目について、詳しく解説していきます。

上司が長時間労働を評価する文化がある

上司自身が「長く働くことが美徳」という価値観を持っている場合、その部下も同じように長時間労働を求められる傾向があります。こうした上司は、自分が若い頃に残業して仕事を覚え、成果を出してきた経験があるため、部下にも同じような頑張りを期待してしまうのです。

例えば、「俺たちの若い頃は、毎日終電まで働くのが当たり前だった」といった発言が頻繁に聞かれる職場は注意が必要です。このような環境では、定時で帰ろうとすると「もう帰るのか?」「やる気がないな」といった無言のプレッシャーをかけられることがあります。

仕事の成果よりも、「会社にどれだけ長くいたか」という滞在時間が評価の対象になってしまうため、効率的に仕事を終わらせる人ほど損をしてしまうという矛盾が生まれます。

会社の文化は、そのトップや管理職の考え方に大きく影響されるため、上司の働き方や言動は、その職場が残業をどう捉えているかを知るための重要なサインになります。

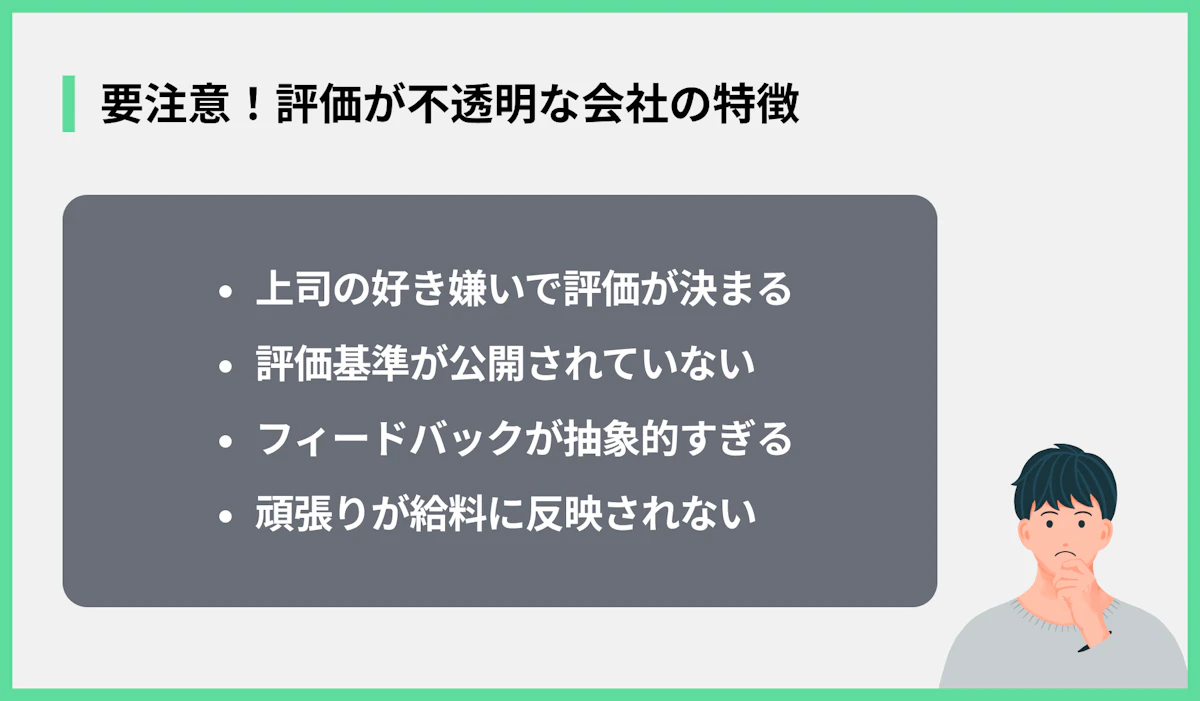

評価の基準が曖昧でプロセスを重視する

何を達成すれば評価されるのか、その基準がハッキリしていない職場も、残業が多くなりがちです。明確なゴールがないため、社員は何をどれだけやれば良いのか分からず、とりあえず「頑張っている姿勢」を見せるために長時間働いてしまうのです。

例えば、評価面談で「君は真面目に頑張っているね」といった抽象的なフィードバックしかもらえず、具体的な成果について触れられない場合、その会社はプロセスを重視する傾向があるかもしれません。結果(アウトプット)よりも過程(プロセス)が評価されると、社員は「成果を出すこと」よりも「頑張っているように見せること」に力を注ぐようになります。

その結果、「遅くまで残って仕事をしている姿」が最も分かりやすいアピール方法となり、意味のない残業が横行してしまいます。成果主義のように、個人の目標達成度が給与や昇進に直結するような分かりやすい評価制度がない会社では、このような状況に陥りやすいと言えるでしょう。

チーム内の仕事量に偏りがある

チーム内での仕事の割り振りが不公平で、特定の人にばかり業務が集中している場合も、その人の残業時間は必然的に長くなります。

例えば、仕事ができるAさんにばかり難易度の高い仕事や急な依頼が舞い込み、一方でBさんは比較的簡単な仕事を定時内にこなしている、といった状況です。Aさんは責任感から「自分がやるしかない」と仕事を抱え込み、毎日遅くまで残業することになります。このような状況が続くと、残業しているAさんは「なぜ自分ばかり…」と不満を感じ、チーム全体の雰囲気も悪くなってしまいます。

これは、マネジメントを行う上司のスキル不足が原因である場合が多いです。各メンバーの能力や現在の業務量を正しく把握し、公平に仕事を分配することができていないのです。もし、自分だけが常に大量の仕事を抱えて残業していると感じるなら、それは個人の能力の問題ではなく、チームの仕組みそのものに問題があるのかもしれません。

残業が少ない働き方を実現するコツ

今の職場で残業を減らし、もっと効率的に働きたいと感じている人も多いでしょう。ここでは、今日から実践できる、残業を減らして成果を出すための具体的なコツを紹介します。

- 自分の仕事の優先順位を明確にする

- できないことははっきりと断る勇気を持つ

- 周囲と協力して業務効率を上げる

各項目について、詳しく解説していきます。

自分の仕事の優先順位を明確にする

まずは、「何から手をつけるべきか」をハッキリさせることが、残業を減らすための第一歩です。手当たり次第に仕事を始めると、重要でないことに時間を使い、本当にやるべきことが後回しになってしまいます。

毎朝、仕事を開始する前に5分だけ時間を取り、その日にやるべきタスクをすべて紙やメモアプリに書き出してみましょう。そして、それぞれのタスクを「緊急度が高いか」「重要度が高いか」という2つの軸で分類します。

「緊急かつ重要」な仕事を最優先で終わらせ、次に「重要だが緊急ではない」仕事に取り掛かる、というように順番を決めるだけで、一日の仕事の進み方は大きく変わります。この習慣を身につけることで、無駄な作業に時間を奪われることがなくなり、定時で帰れる日が確実に増えていくはずです。

できないことははっきりと断る勇気を持つ

自分のキャパシティを超える仕事を頼まれた際に、上手く断るスキルも重要です。

何でもかんでも引き受けていては、残業が増えるのは当たり前です。もちろん、ただ「できません」と突き放すのは角が立ちます。大切なのは、断る理由と代替案をセットで伝えることです。

例えば、「申し訳ありません。今、〇〇の作業で手が離せないため、すぐには対応が難しいです。ですが、明日の午前中であれば対応可能です」といったように伝えます。こうすることで、相手も状況を理解しやすくなりますし、「仕事を投げ出した」というネガティブな印象も与えにくくなります。

自分の仕事を守ることは、最終的にチーム全体の生産性を守ることにも繋がります。「断るのは悪いこと」という思い込みを捨てて、健全なコミュニケーションを心がけましょう。

周囲と協力して業務効率を上げる

仕事は一人でするものではありません。チームメンバーと積極的に協力することで、一人で抱え込むよりもずっと早く、質の高い仕事をすることができます。

例えば、自分が苦手な作業は、それが得意な同僚にアドバイスを求めたり、少し手伝ってもらったりすることで、時間を大幅に短縮できるかもしれません。逆に、自分が得意なことであれば、困っている人を積極的にサポートしてあげましょう。

また、「報連相(報告・連絡・相談)」をこまめに行うことも大切です。仕事の進捗状況をチームで共有することで、問題を小さいうちに発見できたり、より良いアイデアが生まれたりします。お互いに助け合い、情報をオープンにする文化を作ることで、チーム全体の業務効率が上がり、結果として全員の残業時間を減らすことに繋がるのです。

自分に合った働き方ができる職場を見つけるには

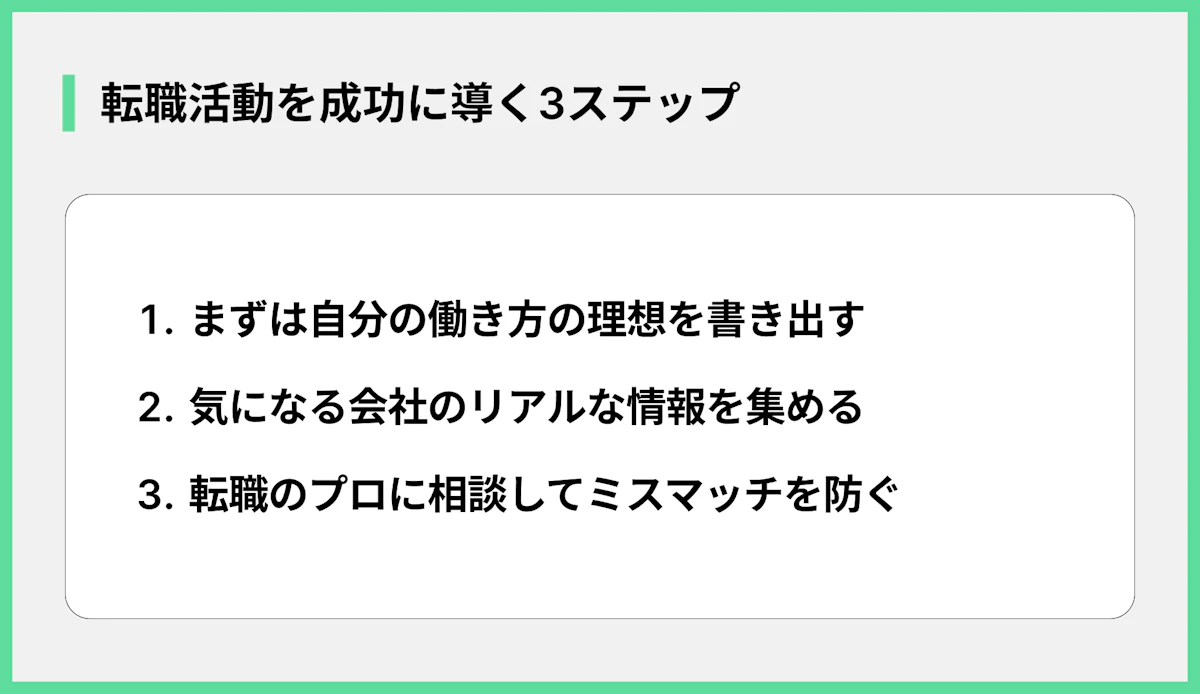

今の職場で働き方を変えるのが難しいと感じるなら、思い切って環境を変える、つまり転職するのも一つの有効な選択肢です。ここでは残業が少なく、自分らしく働ける職場を見つけるための方法を紹介します。

- 企業の口コミサイトで実態を調べる

- 面接で残業や評価について質問する

- 転職エージェントに相談してみる

各項目について、詳しく解説していきます。

企業の口コミサイトで実態を調べる

転職活動を始める際に、実際にその会社で働いている人たちの生の声をチェックすることは非常に重要です。求人情報に書かれているのは、あくまで会社の「理想の姿」であることが多く、リアルな労働環境を知ることは難しいからです。

企業の口コミサイトには、元社員や現役社員による、会社の雰囲気、残業時間の実態、有給休暇の取りやすさといった、内部の人しか知り得ない情報が投稿されています。ただし、注意点もあります。口コミは個人の主観に基づいているため、中にはネガティブな意見に偏っている場合もあります。

一つの意見を鵜呑みにするのではなく、複数の口コミを読んで、全体の傾向を掴むようにしましょう。「残業は月平均〇〇時間程度」「部署によって大きく異なる」といった具体的な情報を参考にすることで、入社後のミスマッチを減らすことができます。

面接で残業や評価について質問する

面接は、企業が応募者を選ぶ場であると同時に、応募者が企業を見極める場でもあります。

働き方について気になることがあれば、臆することなく質問しましょう。ただし、聞き方には少し工夫が必要です。

「残業はありますか?」とストレートに聞くと、「やる気がないのでは?」と誤解されてしまう可能性もあります。そこでおすすめなのが、「社員の方々は、一日の業務をどのように進めていらっしゃいますか?」や「評価制度について、どのような成果が昇給や昇進に繋がるのか、具体的に教えていただけますでしょうか」といった質問です。

このような質問をすることで、一日の仕事の流れや繁忙期の様子、そして会社が何を大切にしているのか(プロセスか成果か)を自然な形で探ることができます。面接官の回答から、その会社のリアルな働き方や文化を感じ取ることが、自分に合った職場選びの鍵となります。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

自分一人で企業の情報収集や面接対策をするのが不安な場合は、転職のプロである転職エージェントに相談するのが最も確実で効率的な方法です。私たちZキャリアのような転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数扱っているほか、企業の人事担当者と直接やり取りしているため、職場の雰囲気や残業の実態、評価制度といった、求人票だけでは分からない詳細な内部情報を持っています。

エージェントに「残業が少ない会社を希望します」「成果を正当に評価してくれる環境で働きたいです」といった希望を伝えれば、その条件に合った求人を紹介してくれます。さらに、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、さらには給与などの条件交渉まで、転職活動のあらゆる面を無料でサポートします。自分に合った働き方を見つけるために、ぜひ一度Zキャリアのキャリアアドバイザーに相談してみてください。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)