- 「部下が帰るまで帰れない」と感じる心理的な理由

- 仕事が終わっても帰らない部下の気持ち

- 先に帰れない文化が職場に与える悪影響

- 部下との関係を壊さずに先に帰るための具体的な方法

- 働きやすい環境を選ぶことの重要性

「部下が帰るまで帰れない」と感じてしまうのはなぜ?

自分の仕事は終わっているのに、部下がいるからという理由で帰れない。この状況には、いくつかの心理的な理由が考えられます。具体的には以下の4つの項目について解説します。

- 部下からどう思われるか不安に感じる

- チームの仕事がまだ終わっていないと感じる

- 上司としての責任感が強い

- 昔からの職場の文化に縛られている

各項目について、詳しく見ていきましょう。

部下からどう思われるか不安に感じる

部下からの評価を過度に気にしている可能性があります。例えば、「部下たちが頑張っているのに、自分だけ先に帰るのは申し訳ない」「『仕事を残していくなんて無責任な上司だ』と思われたくない」といった気持ちが、帰るタイミングを逃させてしまうのです。

特に、上司になって間もない場合や、部下との関係がまだ築けていない場合には、このような不安を感じやすい傾向があります。良い上司でいたい、頼れる存在でいたいという思いが、結果的に自分を職場に縛り付ける原因になっているのかもしれません。ですが、遅くまで残ることが、必ずしも良い上司の条件とは限りません。

チームの仕事がまだ終わっていないと感じる

自分の担当業務は終わっていても、チーム全体の仕事はまだ終わっていないという意識が強いと、帰りづらさを感じることがあります。誰か一人が多くの業務を抱えていたり、チーム全体で取り組むべき課題が残っていたりすると、「自分だけ帰っていいのだろうか」という罪悪感にも似た気持ちが芽生えるのです。

これは、チームへの所属意識や貢献意欲が高いことの表れでもあります。例えば、隣の席の同僚が明らかに忙しそうにしていると、「何か手伝うことはないか」と声をかけたくなるのと同じ心理です。ですが、その気遣いが常態化すると、個人の負担が不必要に増えてしまうことにもつながりかねません。

上司としての責任感が強い

「上司はチームの最後の砦であるべきだ」という強い責任感が、自分を帰らせない理由になっているケースも少なくありません。「部下が困ったときにすぐ対応できるように」「万が一のトラブルに備えて」と、常に職場にいることを自分の役割だと考えてしまうのです。

このタイプの人は、真面目で部下思いであることが多いです。部下を守りたい、チームを成功に導きたいという純粋な気持ちから、自分の時間を犠牲にしてでも職場に残ることを選びます。ですが、その責任感の示し方が、必ずしも「最後まで残ること」だけではないという視点も重要になってきます。

昔からの職場の文化に縛られている

個人の意識だけでなく、職場に根付いた「上司が帰るまで部下は帰れない」という古い文化が原因の場合もあります。自分が若手だった頃に、上司が帰るまで帰れなかった経験があると、無意識のうちにそれを下の世代にも同じように求めてしまう、あるいはそれが当たり前だと感じてしまうのです。

「昔はこれが普通だった」「みんなそうしてきた」という暗黙のルールが、新しい働き方を妨げているのかもしれません。このような職場では、誰かが勇気を出して流れを変えない限り、非効率な残業文化が延々と続いてしまう可能性があります。自分自身が、その文化を変えるきっかけになることもできるのです。

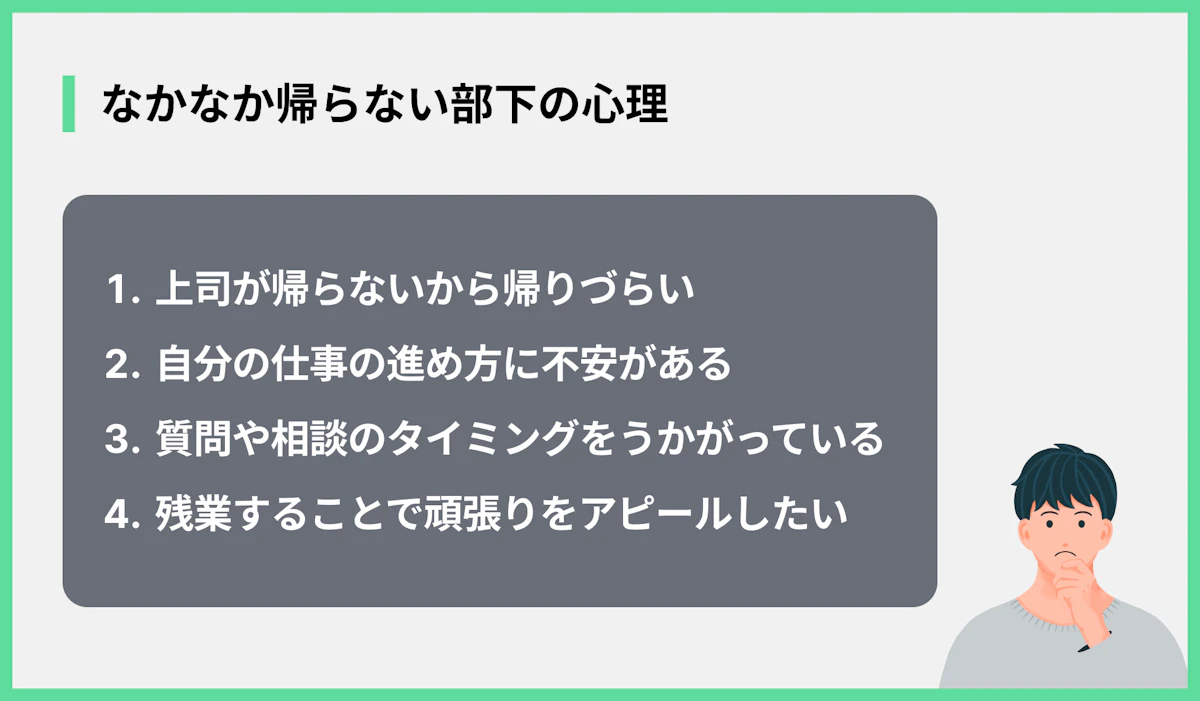

仕事が終わっても帰らない部下の心理とは

上司が「帰れない」と感じる一方で、部下たちはどのような気持ちで職場に残っているのでしょうか。実は、部下側にも様々な事情があるようです。ここでは、その心理について解説します。

詳しく解説していきます。

上司が帰らないから帰りづらい

最も多いのが、上司に気を遣って帰れないというケースです。上司がまだ仕事をしているのに、「お先に失礼します」と言うのは勇気がいると感じる部下は少なくありません。「まだ何か手伝うことがあるのでは」「自分が帰ったら、上司の仕事が増えるのでは」と考えてしまうのです。

この場合、部下は決して仕事が遅いわけでも、残業がしたいわけでもありません。ただ、上司より先に帰ることに罪悪感や気まずさを感じているだけなのです。上司側が先に帰ることで、部下も安心して帰りやすくなるという、すれ違いが起きている可能性があります。

自分の仕事の進め方に不安がある

自分の仕事のやり方に自信が持てず、確認してもらいたいけれどなかなか言い出せない、という部下もいます。特に、経験が浅い若手社員の場合、「この進め方で合っているだろうか」「ミスがあったらどうしよう」という不安から、上司の目が届く範囲で仕事を進めたいと考えることがあります。

彼らは、ただ黙々と作業しているように見えても、内心では上司からのアドバイスやゴーサインを待っているのかもしれません。このような部下にとっては、上司が近くにいること自体が一種の安心材料になっているのです。

質問や相談のタイミングをうかがっている

日中は会議や電話対応で忙しそうな上司を見て、質問や相談を遠慮してしまっている部下もいます。そして、ようやく上司の手が空きそうに見える終業後を、絶好のチャンスだと考えているのかもしれません。

「今話しかけても大丈夫だろうか」と、タイミングを見計らっているうちに、気づけば遅い時間になってしまうのです。これは、部下が上司に対して敬意を払っている証拠でもありますが、コミュニケーションの機会が終業後に集中してしまうと、結果的に双方の残業時間を増やす原因にもなってしまいます。

残業することで頑張りをアピールしたい

中には、長く働くことで仕事への熱意や頑張りをアピールしたいと考えている部下もいるかもしれません。「時間内に仕事を終えること」よりも、「遅くまで会社に残って努力すること」が評価されると考えている場合、あえて残業を選ぶことがあります。

このような考え方は、効率性や生産性よりも、労働時間の長さを重視する古い価値観に基づいていることが多いです。もし、職場にそうした雰囲気があるのなら、評価の基準そのものを見直していく必要があるでしょう。頑張りの示し方は、残業だけではないことを、上司が行動で示すことも大切です。

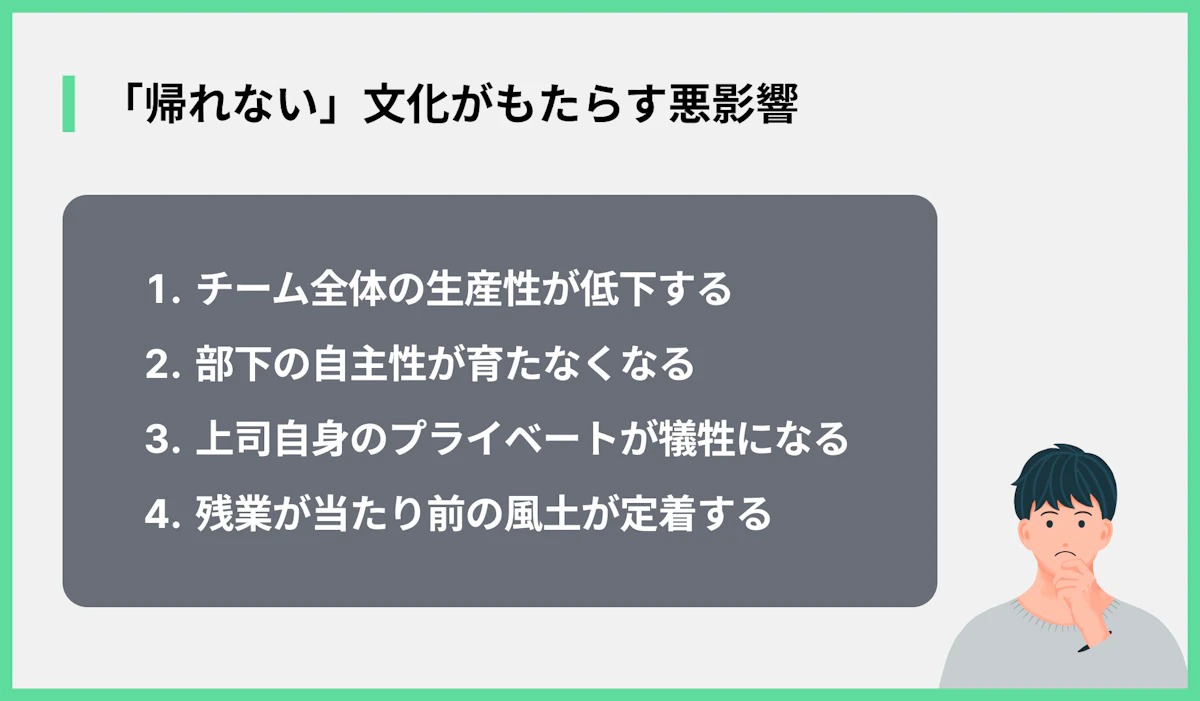

「部下が帰るまで帰れない」文化がもたらすデメリット

「みんなで頑張っている感」があるように見えるこの習慣ですが、実は職場全体にとって多くのデメリットをもたらします。具体的には以下の4つの項目について解説します。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

チーム全体の生産性が低下する

ダラダラとした残業が常態化し、チーム全体の生産性を著しく下げてしまいます。本来であれば集中して時間内に終えるべき仕事も、「どうせ今日も残業になるから」という気持ちから、日中の作業効率が落ちてしまうのです。

また、終業時刻が曖昧になることで、仕事のメリハリも失われます。結果として、労働時間は長いのに、成果は上がらないという最悪の状況に陥りかねません。時間内にきっちり仕事を終わらせて帰る、という意識をチーム全体で共有することが、生産性向上の第一歩です。

部下の自主性が育たなくなる

上司が常に職場にいると、部下は自分で考えて行動する機会を失います。何か問題が起きても、「とりあえず上司に聞けばいいや」という受け身の姿勢が身についてしまい、いつまで経っても自主性が育ちません。

上司自身のプライベートが犠牲になる

部下に付き合って残業を続けていれば、当然、上司自身のプライベートな時間は失われます。家族と過ごす時間や、趣味や自己投資に使う時間が削られることで、心身のバランスを崩してしまう危険性もあります。

仕事で良いパフォーマンスを発揮するためには、十分な休息とリフレッシュが不可欠です。プライベートが充実してこそ、仕事への活力も湧いてきます。自分自身の時間を大切にすることは、決してわがままなことではなく、長期的に仕事を続けていく上で非常に重要な要素なのです。

残業が当たり前の風土が定着する

「上司が帰るまで帰れない」という状況が続くと、残業することが当たり前の職場風土が作られてしまいます。定時で帰る人に対して「やる気がない」「仕事が遅い」といったネガティブなレッテルが貼られるようになり、ますます帰りづらい雰囲気になっていくのです。

一度このような風土が定着してしまうと、変えるのは容易ではありません。新しく入ってきた社員もその文化に染まってしまい、非効率な働き方が世代を超えて受け継がれていくことになります。どこかでこの負の連鎖を断ち切らなければ、いつまでも働きにくい職場環境は改善されないでしょう。

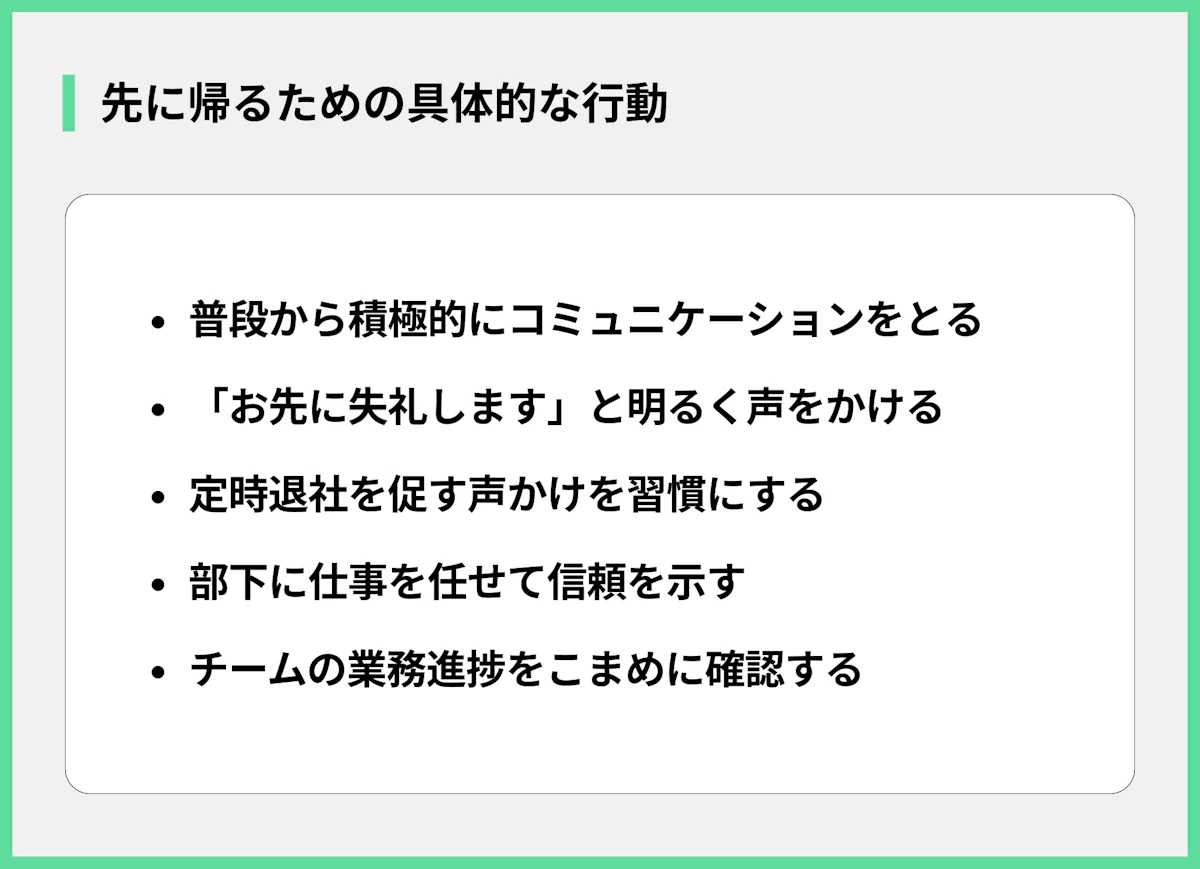

部下より先に帰るための具体的なアクション

では、どうすればこの状況を改善できるのでしょうか。部下との関係を良好に保ちながら、スムーズに先に帰るための具体的な行動を紹介します。難しく考えず、できそうなことから試してみてください。

詳しく解説していきます。

普段から積極的にコミュニケーションをとる

日頃からのコミュニケーションが何よりも大切です。部下が今どんな仕事をしていて、何に困っているのかを普段から把握しておくことで、終業間際に慌てて確認する必要がなくなります。

朝の挨拶のついでに「今日の予定は?」と聞いたり、日中に「順調に進んでる?」と声をかけたりするだけでも効果があります。部下も、気にかけてもらえていると感じれば、困ったときに相談しやすくなります。風通しの良い関係を築くことが、スムーズな退社への近道です。

「お先に失礼します」と明るく声をかける

帰る際には、「お先に失礼します!」「今日も一日お疲れ様!」と明るく声をかけることを心がけましょう。何も言わずに静かに帰るよりも、はるかにポジティブな印象を与えます。

最初は少し勇気がいるかもしれませんが、これを繰り返すことで、「上司は時間になったら帰るものだ」という認識がチーム内に浸透していきます。また、「何かあったら携帯に連絡して」と一言添えるだけで、部下は安心して仕事を進めることができます。大切なのは、先に帰ることへの罪悪感を見せないことです。

定時退社を促す声かけを習慣にする

自分だけが帰るのではなく、チーム全体で定時に帰る雰囲気を作ることも重要です。終業時刻が近づいたら、「そろそろ終わりにしようか」「〇時になったらみんなで上がろう!」といった声かけを習慣にしてみましょう。

上司が率先して「時間内に仕事を終えること」を重視する姿勢を示すことで、部下の意識も変わっていきます。「残業は特別な場合のみ」というルールを明確にすることも効果的です。チーム全体でメリハリをつけて働く文化を育てていきましょう。

部下に仕事を任せて信頼を示す

部下の自主性を育てるためにも、思い切って仕事を任せてみましょう。細かく指示を出すのではなく、「この件は〇〇さんにお願いするね。何かあればサポートするから」と伝え、ある程度の裁量を与えるのです。

チームの業務進捗をこまめに確認する

誰か一人に仕事が偏っていないか、チーム全体の業務進捗をこまめに把握することが大切です。夕方などに短いミーティングの時間を設け、「各々、今日の仕事の進み具合はどう?」と確認するだけでも、状況の見える化につながります。

もし、特定の部下に負担が集中しているようであれば、業務の再分配を検討したり、他のメンバーにサポートを依頼したりといった調整ができます。チーム全体で協力し合える体制を築くことが、特定の人だけが残業する状況を防ぎ、結果的に上司も帰りやすい環境を作ることになるのです。

職場の習慣を変えるための考え方

個人のアクションだけでは、長年根付いた職場の文化を変えるのは難しい場合もあります。そんなときは、少し視点を変えて、チームや組織全体で取り組む方法を考えてみましょう。

- まずは自分から早く帰る日を作る

- 他の管理職とも課題意識を共有する

- チームの業務量や分担を定期的に見直す

- 時間内に成果を出すことを評価する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

まずは自分から早く帰る日を作る

毎日定時で帰るのが難しくても、「週に一度は定時で帰る日」など、自分でルールを決めて実践することから始めてみましょう。「今日は用事があるので」と理由を明確に伝えれば、周囲も納得しやすいです。

小さな一歩ですが、これを継続することで、「上司も早く帰ることがある」という前例ができます。まずは、自分自身が「早く帰ってもいいんだ」と自分に許可を出すことが大切です。その小さな変化が、周囲に良い影響を与えていくきっかけになるかもしれません。

他の管理職とも課題意識を共有する

もし同じような悩みを抱えている同僚の上司がいるなら、課題意識を共有し、一緒に改善に取り組むのも一つの手です。一人で声を上げるよりも、複数の管理職が同じ方針を示すことで、職場全体の雰囲気を変えやすくなります。

「うちの部署では、残業を減らすためにこういう取り組みを始めようと思うんですが」と相談してみることで、思わぬ協力者が現れるかもしれません。部署を超えて連携することで、会社全体を巻き込んだ大きな変化につながる可能性も秘めています。

チームの業務量や分担を定期的に見直す

そもそも、定時で終わらないほどの業務量が常態化していないか、定期的に見直す機会を設けましょう。チームメンバー全員で、現在の業務内容や分担について話し合い、無駄な作業がないか、もっと効率化できる部分はないかを探るのです。

もしかしたら、特定の個人にしかできない業務(属人化)が多く、それが原因で仕事が滞っているのかもしれません。業務のマニュアル化やスキルの共有を進めることで、誰かが休んでもチーム全体でカバーできる、より強い組織を作ることができます。

時間内に成果を出すことを評価する

最も重要なのは、「長く働くこと」ではなく「時間内に成果を出すこと」を評価する文化へと転換していくことです。上司が部下を評価する際に、残業時間の長さではなく、仕事の質や効率性を重視する姿勢を明確に示しましょう。

例えば、チームの会議などで「〇〇さんは、いつも効率的に仕事を進めて定時で帰っていて素晴らしいね」と、時間内に成果を出しているメンバーを積極的に褒めるのも効果的です。どのような働き方が評価されるのかを具体的に示すことで、チーム全体の行動指針が明確になります。

働きやすい環境を求めて一歩踏み出すには

様々な工夫を試みても、会社の体質や評価制度といった根本的な問題が解決されなければ、状況はなかなか改善しないかもしれません。そんなときは、自分にとって本当に働きやすい環境とは何かを考え、新しい選択肢を探すことも大切です。

- 会社の評価制度や文化が原因かもしれない

- 悩みを一人で抱え込まないことが大切

- Zキャリアなどのエージェントに相談してみる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

会社の評価制度や文化が原因かもしれない

個人の努力には限界があります。もし、会社全体として残業を美徳とする文化があったり、時間内に仕事を終える人が評価されないような制度であったりする場合、一人の力で変えるのは非常に困難です。

そのような環境で頑張り続けても、心身が疲弊してしまうだけかもしれません。自分の価値観や働き方と、会社の文化が合わないと感じたときは、無理に自分を合わせるのではなく、環境そのものを変えることを考えてみるのも、前向きな選択肢の一つです。

悩みを一人で抱え込まないことが大切

「部下が帰るまで帰れない」という悩みは、真面目で責任感の強い人ほど一人で抱え込んでしまいがちです。ですが、一人で悩んでいても、解決策は見つかりにくいものです。

信頼できる同僚や先輩、あるいは社外の人に相談することで、客観的なアドバイスがもらえたり、新しい視点に気づかされたりすることがあります。自分の気持ちを言葉にして話すだけでも、心が少し軽くなるはずです。大切なのは、自分だけで解決しようとしないことです。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

もし、今の職場環境を変えることが難しいと感じたり、転職を少しでも考えたりしているのであれば、転職のプロであるキャリアエージェントに相談してみることをおすすめします。Zキャリアには、若年層の転職事情に詳しいエージェントが多数在籍しています。

これまでの経験や悩みを話すことで、自分では気づかなかった強みや、向いている職場環境が見つかるかもしれません。すぐに転職するつもりがなくても、自分の市場価値を知ったり、他の会社の働き方について情報収集したりするだけでも、今後のキャリアを考える上で大きなプラスになります。悩みを解決し、より良い働き方を見つけるための一歩として、ぜひ気軽に相談してみてください。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)