- バックオフィスが評価されにくい理由

- 評価されない状況が続くデメリット

- 今の職場で評価されるための具体的な行動

- 環境を変えるという選択肢と転職のコツ

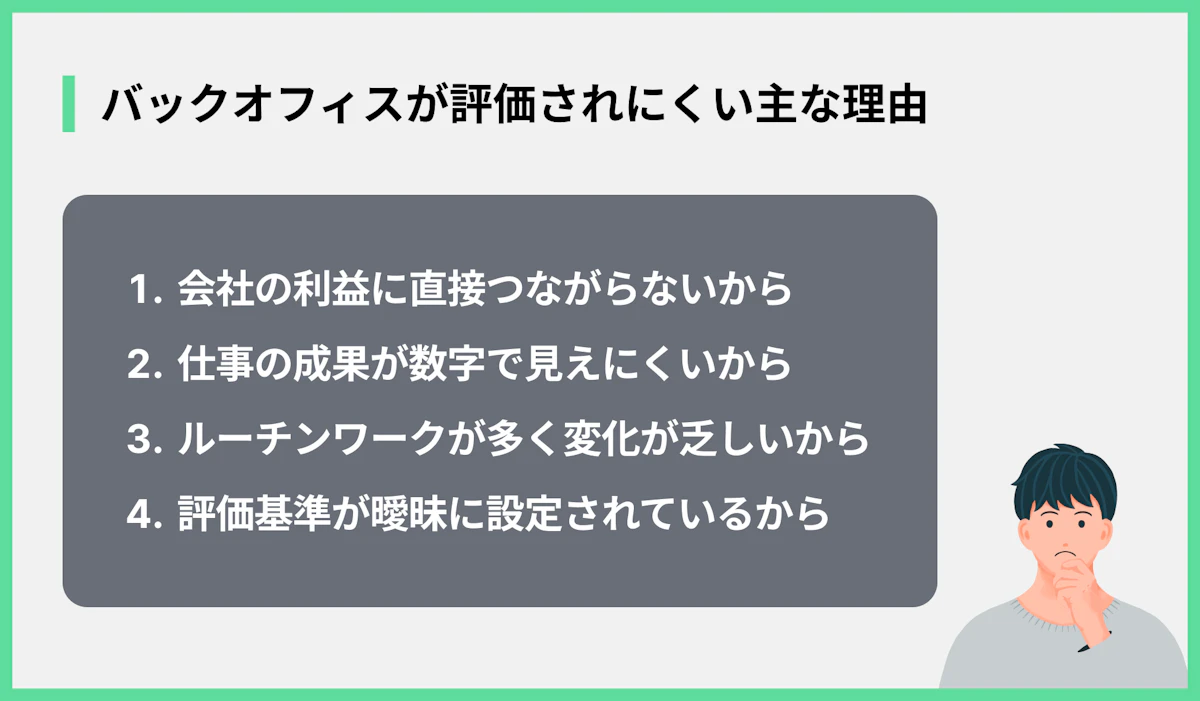

バックオフィスが評価されないと感じてしまうのはなぜ?

バックオフィスの仕事は会社にとって不可欠ですが、なぜか評価されにくいと感じることがあります。その理由として考えられる項目は、以下の通りです。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

会社の利益に直接つながらないから

バックオフィス業務は、会社の利益に直接結びつきにくいという特徴があります。例えば、営業職であれば契約件数や売上金額といった形で、会社への貢献が分かりやすく数字で示されます。ですが、経理や総務、人事といったバックオフィスの仕事は、直接的にお金を生み出すわけではありません。

会社をスムーズに運営するための「守り」や「支え」の役割を担っているため、その重要性は非常に高いです。ですが、どうしても売上を作る「攻め」の部署のほうが目立ちやすく、評価の中心になりがちです。会社を支える縁の下の力持ち的な存在であるため、その働きが正当に認識されにくいのです。

仕事の成果が数字で見えにくいから

営業の売上目標のように、バックオフィスの仕事は成果を数字で測りにくいことが多いです。例えば、日々のデータ入力や書類作成、電話対応といった業務は、どれだけ正確に、そして迅速にこなしたとしても、その頑張りを具体的な数値で示すのは難しいでしょう。

「ミスなくできて当たり前」という空気が生まれやすく、一つ一つの丁寧な仕事ぶりが評価につながりにくい傾向があります。成果が見えにくいと、上司も何を基準に評価すれば良いのか分からず、結果的に「頑張っているけど、どう評価していいか分からない」という状況に陥ってしまうことがあります。

ルーチンワークが多く変化が乏しいから

バックオフィスの仕事には、請求書の発行や給与計算など、毎月決まった手順で行うルーチンワークが多く含まれます。これらの仕事は、会社の運営に欠かせない重要なものですが、毎日同じことの繰り返しに見えてしまうこともあります。

新しいプロジェクトに挑戦したり、大きな成果を上げたりといった華々しい活躍の機会が少ないため、仕事に変化が乏しいと思われがちです。その結果、業務を効率化する工夫をしても気づかれにくく、日々の地道な努力が評価に反映されにくいというジレンマが生まれてしまいます。

評価基準が曖昧に設定されているから

会社によっては、バックオフィス部門専用の評価基準がない場合があります。営業職などと同じ評価シートを使って評価されると、どうしても「目標達成率」や「売上貢献度」といった項目で低い評価になってしまいがちです。

例えば、「業務の正確性」や「効率化への貢献」といった、バックオフィスの働きぶりを正しく測るための基準がなければ、評価する側もされる側も納得感を得られません。評価基準が曖昧なままでは、どれだけ頑張っても正当な評価を受けることは難しくなってしまいます。

評価されない状況がもたらすデメリット

正当に評価されない状況が続くと、仕事への気持ちや将来に様々な影響が出てきます。具体的には、以下の通りです。

- 仕事へのモチベーションが下がる

- スキルアップの機会を失う

- 昇進や昇給が期待できない

- 正当に評価される同僚に嫉妬してしまう

各項目について、詳しく解説していきます。

仕事へのモチベーションが下がる

頑張っても認められないという状況は、仕事へのやる気を大きく削いでしまいます。「どうせ誰も見てくれていない」「一生懸命やっても意味がない」といった気持ちになり、日々の業務をただこなすだけになってしまうかもしれません。

最初は「会社のために」と意気込んでいたとしても、評価という形で返ってこなければ、その気持ちを維持し続けるのは難しいでしょう。モチベーションの低下は、仕事の質の低下にもつながりかねず、悪循環に陥ってしまう可能性があります。

スキルアップの機会を失う

評価が低いままだと、新しい仕事や責任のある仕事を任せてもらえないことがあります。会社としても、評価の高い人に新しいチャンスを与えたいと考えるのは自然なことです。

その結果、いつまでも同じ業務の繰り返しになり、新しいスキルを身につけたり、経験を積んだりする機会を逃してしまうかもしれません。周りの同僚がどんどん成長していく中で、自分だけが取り残されてしまうような焦りや不安を感じることにもつながります。

昇進や昇給が期待できない

会社の評価は、昇進や昇給に直接影響します。評価されないということは、給料が上がりにくく、役職もつきにくいということです。

同じ期間働いている同僚と比べて給料に差がついたり、後から入社した人に役職で追い越されたりすることもあり得ます。将来設計を考えたときに、経済的な不安を感じたり、自分のキャリアはこのままで大丈夫だろうかと悩んだりする原因にもなってしまうでしょう。

正当に評価される同僚に嫉妬してしまう

自分は評価されないのに、周りの同僚が褒められているのを見ると、複雑な気持ちになるものです。素直に「おめでとう」と思えず、嫉妬や妬みの感情が生まれてしまうこともあるかもしれません。

本来は協力し合うべき職場の仲間に対して、ネガティブな感情を抱いてしまうと、人間関係がギクシャクしてしまう原因にもなります。職場での居心地が悪くなり、仕事に行くこと自体がストレスに感じられるようになってしまう可能性もあります。

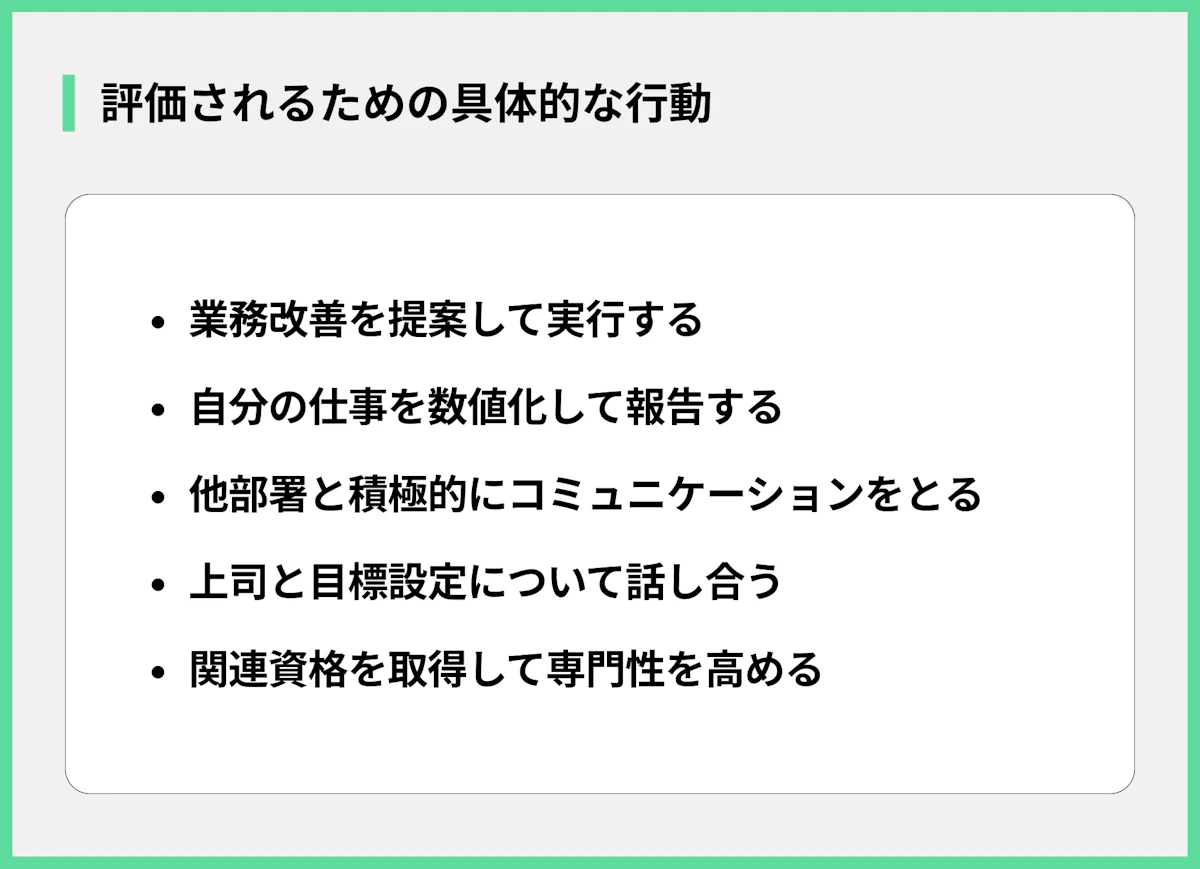

今の職場で評価されるための具体的な行動

「評価されない」と嘆くだけでなく、自分から動くことで状況を変えられる可能性があります。評価されるための具体的な行動は、以下の通りです。

詳しく見ていきましょう。

業務改善を提案して実行する

いつもの仕事をただこなすだけでなく、「もっと良くするにはどうすればいいか」を考えることが大切です。例えば、「この作業はもっと効率化できる」「このフォーマットを使えばミスが減る」といった改善案を考え、上司に提案してみましょう。

小さなことでも構いません。主体的に仕事に取り組む姿勢は、「言われたことだけをやる人」からの脱却につながります。「この人は会社のことを考えてくれている」という印象を与え、評価アップのきっかけになるはずです。

自分の仕事を数値化して報告する

バックオフィスの仕事は成果が見えにくいからこそ、意識的に仕事を数値化してアピールする工夫が必要です。「頑張りました」と伝えるだけでは、評価する側も判断が難しいものです。

例えば、「問い合わせ対応のマニュアルを改善し、1件あたりの対応時間を平均2分短縮した」「書類のチェック方法を見直し、先月は5件あったミスを0件にした」というように、具体的な数字で報告しましょう。自分の貢献度が客観的に伝わり、評価されやすくなります。

他部署と積極的にコミュニケーションをとる

自分の仕事が、社内の誰の、どの仕事に役立っているのかを理解し、その人たちと普段から良好な関係を築いておくことも重要です。他部署から「〇〇さんがいつも早く対応してくれるから助かる」といった声が上がれば、それが上司の耳に入り、間接的に評価を高めることにつながります。

また、他部署の業務内容を知ることで、自分の仕事の改善点が見つかることもあります。部署の垣根を越えて協力する姿勢は、会社全体を見ている人材として評価されるポイントになるでしょう。

上司と目標設定について話し合う

評価に納得がいかないのであれば、上司と評価について直接話し合う機会を設けるのも一つの方法です。感情的になるのではなく、「評価を上げるためには、具体的に何を期待されていますか?」という前向きな姿勢で相談してみましょう。

上司が何を基準に評価しているのか、自分に何が足りないのかが明確になります。そして、次の評価期間に向けた具体的な目標を一緒に設定することで、努力の方向性が定まり、頑張りが評価に結びつきやすくなります。

関連資格を取得して専門性を高める

仕事に関連する資格を取得することは、客観的なスキルの証明になります。例えば、経理なら簿記、総務や事務ならMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)などの資格が挙げられます。

資格取得のために勉強したという努力や、専門性を高めようとする向上心は、評価者にとって非常にポジティブな印象を与えます。資格手当がつく会社であれば、直接給与アップにもつながるでしょう。自分の市場価値を高めるという意味でも、挑戦する価値は十分にあります。

あなたの会社は大丈夫?評価制度に問題があるサイン

個人の努力だけでは、どうしても評価を変えるのが難しい場合もあります。それは、会社の評価制度自体に問題があるのかもしれません。注意すべきサインは、以下の通りです。

- 評価基準が全社員に公開されていない

- 上司から具体的なフィードバックがない

- 評価が上司の個人的な感情で決まる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

評価基準が全社員に公開されていない

何をすれば評価されるのか、そのルールがわからない状態では、従業員はどう頑張れば良いのか分かりません。評価基準が明確に示されておらず、上司や一部の人しか知らないような会社は、公平な評価が行われているか疑問です。

健全な会社であれば、評価項目や基準、評価期間中の流れなどを全社員に公開し、誰もが納得できる形で制度を運用しようとします。ルールが不透明なのは、評価制度が機能していないサインかもしれません。

上司から具体的なフィードバックがない

評価の結果だけを伝えられ、なぜその評価になったのか具体的な説明がない場合も注意が必要です。良い評価でも悪い評価でも、その理由が分からなければ次に活かすことができません。

「今回はこの点が良かったから、次はさらに伸ばしていこう」「この部分は課題だから、来期はこう改善してみよう」といった、次につながる具体的なフィードバックがあるかどうかは重要です。フィードバックがないのは、上司が部下の成長に関心がないか、会社全体として人材育成を軽視している可能性があります。

評価が上司の個人的な感情で決まる

仕事の成果ではなく、「上司に気に入られているか」で評価が決まるような会社は、健全な組織とは言えません。論理的な理由なく、上司のその日の気分や個人的な好き嫌いで評価がコロコロ変わるようであれば、従業員は安心して働くことができません。

このような状況では、仕事で成果を出すことよりも、上司のご機嫌を取ることが優先されてしまいがちです。本来の実力や貢献度が正しく評価されない環境では、働くモチベーションを保つのは非常に困難でしょう。

どうしても評価されないなら環境を変えるのも一つの手

今の会社でできる限りの努力をしても状況が改善しないなら、思い切って環境を変える、つまり転職を考えるのも有効な解決策です。その際に考えるべきことは、以下の通りです。

- 評価制度が整った会社の特徴を知る

- バックオフィスの経験を活かせる職種を探す

- 自分の市場価値を正しく理解する

詳しく見ていきましょう。

評価制度が整った会社の特徴を知る

次の職場を選ぶ際は、バックオフィスを正当に評価する制度があるかをしっかり確認しましょう。例えば、間接部門専用の評価シートがあるか、目標管理制度(MBO)が導入されていて、上司と部下が納得の上で目標を設定できる仕組みになっているか、といった点がポイントです。

面接の際に、「バックオフィス部門の方々は、どのような目標を立てて、どのように評価されていますか?」と質問してみるのも良いでしょう。評価制度について明確に答えられる会社は、社員を大切にしている可能性が高いと言えます。

バックオフィスの経験を活かせる職種を探す

バックオフィスと一括りに言っても、その仕事内容は多岐にわたります。今の職場で培った経験は、他の様々な仕事で活かすことができます。例えば、書類作成やデータ管理のスキルは営業事務や秘書で、コミュニケーション能力はカスタマーサポートなどで役立ちます。

これまでの経験を棚卸しして、自分の強みは何かを考えてみましょう。そうすることで、今の職種に固執せず、より自分に合った、そしてより評価されやすい仕事を見つけられるかもしれません。

自分の市場価値を正しく理解する

今の会社で評価されていないからといって、自分の価値が低いと考えるのは間違いです。会社が変われば、評価の基準も変わります。ある会社では評価されなかったスキルが、別の会社では「まさに求めていた能力だ」と高く評価されることは珍しくありません。

転職活動を通して、色々な会社の求人を見たり、面接を受けたりすることで、社会から見た自分の客観的な価値、つまり「市場価値」を知ることができます。自分の強みを正しく理解し、それを求めている環境に身を置くことが、評価されるための近道です。

自分はバックオフィスに向いている?適性をセルフチェック

ここで一度、自分がバックオフィス業務そのものに向いているのかどうか、考えてみるのも良いでしょう。適性があるかどうかを知るためのチェック項目は、以下の通りです。

- 人をサポートすることにやりがいを感じる

- コツコツとした地道な作業が得意

- 細かい部分によく気が付く

- 縁の下の力持ちであることに喜びを感じる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

人をサポートすることにやりがいを感じる

バックオフィスの仕事は、最前線で働く人たちを支えるのが主な役割です。自分が目立つことよりも、「ありがとう」と感謝されたり、誰かの役に立ったりすることに喜びを感じたりするタイプの人は、バックオフィス業務に向いていると言えるでしょう。

営業担当者がスムーズに仕事を進められるように資料を準備したり、社員が安心して働けるように給与計算を正確に行ったりと、その仕事は常に誰かのためになっています。人を支えることにやりがいを見出せるかどうかが、一つのポイントです。

コツコツとした地道な作業が得意

バックオフィスの仕事には、毎日同じ作業を正確に繰り返すことが求められる場面が多くあります。派手さはありませんが、会社の土台を支える重要な仕事です。

飽きっぽくなく、一つのことに集中して取り組める人や、ルーチンワークを苦に感じない人は、この仕事で力を発揮できるでしょう。地道な作業の中に、自分なりの工夫や改善点を見つけて楽しめるような人であれば、なお適性があると言えます。

細かい部分によく気が付く

書類の誤字脱字を見つけたり、数字の入力ミスに気づいたり、細部への注意力はバックオフィス業務に不可欠なスキルです。少しのミスが、後々大きな問題に発展することもあるため、正確性が非常に重視されます。

「大雑把だ」と言われることよりも、「丁寧だね」「よく気がつくね」と言われることが多い人は、バックオフィスに向いている可能性が高いです。物事をきっちり整理整頓するのが好きな人も、その特性を活かせるでしょう。

縁の下の力持ちであることに喜びを感じる

主役としてスポットライトを浴びることよりも、組織全体がうまく回るように裏方で貢献することに誇りを持てるかどうかも大切なポイントです。バックオフィスの仕事は、会社の活動が円滑に進むための潤滑油のようなものです。

自分の仕事が直接目に見える形で評価されなくても、会社全体がうまくいっていること、そして同僚が気持ちよく働けていることに喜びを感じられる人は、バックオフィスという仕事に大きな満足感を得られるはずです。

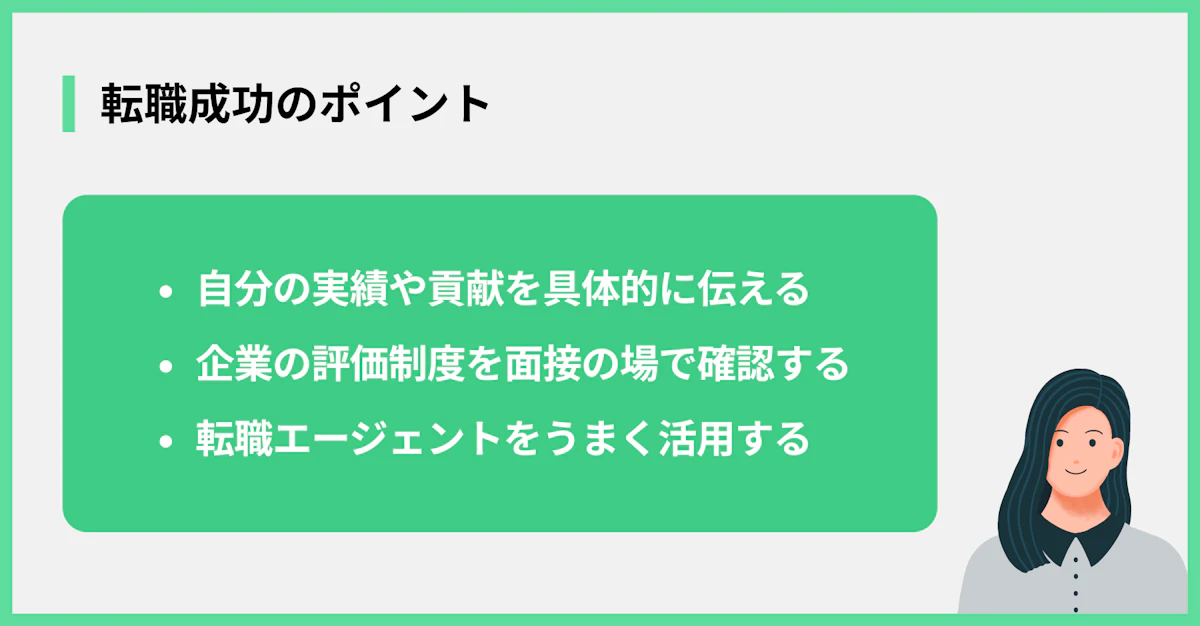

評価される環境への転職を成功させるコツ

もし転職を決意したなら、次の職場で確実に評価されるために、いくつか押さえておきたいコツがあります。転職を成功させるためのポイントは、以下の通りです。

各項目について、詳しく解説していきます。

自分の実績や貢献を具体的に伝える

応募書類や面接の場では、これまでの仕事でどんな成果を出してきたかを具体的にアピールすることが重要です。「頑張りました」ではなく、「〇〇という工夫をして、業務時間を月10時間削減しました」のように、数字を交えて説明しましょう。

たとえ小さな改善でも、主体的に考え行動した経験は立派な実績です。今の会社では評価されなかったことでも、転職市場では高く評価される可能性があります。自分のやってきたことに自信を持って、分かりやすく伝える準備をしておきましょう。

企業の評価制度を面接の場で確認する

入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、面接の段階で評価制度について質問することを忘れないでください。「御社では、バックオフィス部門の社員をどのような基準で評価されていますか?」と具体的に聞いてみましょう。

この質問をすることで、入社意欲の高さを示すことにもつながります。評価制度について自信を持って説明してくれる会社であれば、入社後も納得感を持って働ける可能性が高いでしょう。逆に、答えが曖昧だったり、はぐらかされたりするようであれば、注意が必要かもしれません。

転職エージェントをうまく活用する

転職活動を一人で進めるのが不安な場合は、転職エージェントの力を借りるのがおすすめです。転職エージェントは、求人紹介だけでなく、応募書類の添削や面接対策など、転職活動全体をサポートしてくれます。

特に、企業の内部情報に詳しいのが大きな強みです。求人票だけでは分からない、実際の職場の雰囲気や、バックオフィスの評価制度が実際にどのように運用されているかといったリアルな情報を教えてもらえることもあります。自分に合った、本当に評価される環境を見つけるための強力な味方になってくれるでしょう。

まとめ:評価されない悩みはプロに相談して解決しよう

バックオフィスの仕事が評価されにくいのは、成果が数字で見えにくかったり、評価基準が曖昧だったりすることが主な原因です。この状況を変えるには、まず業務改善や成果の数値化といった、自分からできる行動を起こしてみることが大切です。

それでも状況が変わらない場合は、会社の評価制度そのものに問題があるのかもしれません。その際は、自分を責めるのではなく、正当に評価してくれる環境を求めて転職するのも前向きな選択肢です。自分の経験やスキルは、場所を変えれば大きな価値を持つことを忘れないでください。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

「今の職場で頑張り続けるべきか、それとも転職すべきか…」一人で考えていると、答えが出ずに悩んでしまうこともあるでしょう。そんな時は、転職のプロであるキャリアエージェントに相談することをおすすめします。

Zキャリアでは、若年層の転職支援を専門としており、一人ひとりの悩みや希望に寄り添ったサポートを行っています。バックオフィスの仕事に精通したエージェントが、あなたの経験や強みを客観的に分析し、正当に評価される職場探しを全力でお手伝いします。登録は無料で簡単ですので、まずは気軽に話を聞いてみることから始めてみませんか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)