- 理想の歯科衛生士像を見つける自己分析

- 面接や作文で使える具体的な言語化のコツ

- 将来を見据えたキャリアプランの描き方

まずは「どんな歯科衛生士になりたいか」を考える重要性を知ろう

「どんな歯科衛生士になりたいか」という質問は、就職活動でよく聞かれる定番のものです。この質問に対する答えを準備しておくことの重要性について、以下の項目で解説します。

- なぜこの質問をされるのか意図を汲み取る

- 自分の言葉で伝えることで熱意を示す

- 将来の目標設定に繋がることを理解する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

なぜこの質問をされるのか意図を汲み取る

面接官がこの質問をするのは、仕事への熱意や人柄を知りたいからです。ただ「歯科衛生士になりたい」というだけでなく、その先にある具体的な目標やビジョンを持っているかを確認しています。

将来像が明確であれば、入社後も高いモチベーションを維持し、成長してくれる人材だと期待されるでしょう。また、その答えから、応募者が医院の理念や方針に合っているかどうかも判断しています。質問の裏にある意図を理解することで、より的確で心に響く答えを準備できるようになります。

自分の言葉で伝えることで熱意を示す

インターネットや本に載っている例文をそのまま使うのは避けましょう。自分自身の経験や考えを基に語ることが、何よりも熱意を伝える方法です。例えば、「患者さんに寄り添いたい」という想いがあるなら、なぜそう思うようになったのか、具体的なエピソードを交えて話すと説得力が増します。

「以前、歯科医院で不安な時に優しく声をかけてもらい安心した経験から、自分も患者さんの気持ちを和らげられる存在になりたい」といったように、オリジナリティのある答えを考えてみてください。自分の言葉で語ることで、他の応募者との違いを際立たせ、強い印象を残せます。

将来の目標設定に繋がることを理解する

「どんな歯科衛生士になりたいか」を考えることは、就職活動のためだけではありません。これは、自身のキャリアプランを描く第一歩でもあります。将来、予防歯科のスペシャリストになりたいのか、子どもたちの歯の健康を守りたいのか、あるいは訪問歯科で地域医療に貢献したいのか。

具体的な目標を持つことで、日々の業務にも目的意識が生まれ、やりがいを感じやすくなります。また、目標が定まっていれば、必要なスキルや知識を身につけるための学習にも意欲的に取り組めるでしょう。この機会に、自分の将来としっかり向き合ってみることが大切です。

理想の歯科衛生士像を見つけるための自己分析

自分らしい「なりたい歯科衛生士像」を見つけるには、まず自分自身を深く知ることが不可欠です。自己分析の具体的な進め方について、以下の項目で解説します。

- 歯科衛生士を目指したきっかけを深掘りする

- 自分の強みと弱みを客観的に把握する

- これまでの経験と結びつけて考える

各項目について、詳しく見ていきましょう。

歯科衛生士を目指したきっかけを深掘りする

まずは、なぜ歯科衛生士という仕事に興味を持ったのか、その原点を思い出してみましょう。「歯の矯正治療でお世話になった衛生士さんが格好良かった」「祖父母の口腔ケアを手伝った経験がある」「医療系の仕事で人の役に立ちたいと思った」など、きっかけは人それぞれです。そのきっかけとなった出来事の中で、特に心が動いたのはどんな瞬間だったでしょうか。その時の感情や考えを詳しく書き出してみることで、自分がこの仕事に何を求めているのか、どんな価値観を大切にしているのかが見えてきます。この「なぜ」の部分が、あなたの答えの核となる重要な要素です。

自分の強みと弱みを客観的に把握する

次に、自分の長所や得意なことをリストアップしてみましょう。「細かい作業が得意」「人と話すのが好き」「コツコツ努力を続けられる」など、どんな些細なことでも構いません。これらの強みは、歯科衛生士として働く上で必ず活かせる場面があります。一方で、弱みや苦手なことにも目を向けることが大切です。

弱みを認識することで、それを克服するためにどう努力すれば良いか、具体的な行動計画を立てられます。友人や家族に自分の長所や短所を聞いてみるのも、客観的な視点を得るために有効な方法です。自分の特性を理解することが、自分に合った歯科衛生士像を描くヒントになります。

これまでの経験と結びつけて考える

これまでの部活動やアルバイトなどの経験を振り返り、歯科衛生士の仕事と結びつけてみましょう。例えば、チームスポーツの経験があるなら、歯科医師や他のスタッフと連携する「チーム医療」の重要性を理解しているとアピールできます。

接客のアルバイト経験があれば、患者さんとのコミュニケーション能力に自信があると伝えられるでしょう。成功体験だけでなく、失敗から学んだ経験も貴重な財産です。困難をどう乗り越えたのかを具体的に説明できれば、問題解決能力や粘り強さを示すことができます。過去の経験の一つひとつが、未来のあなたを形作る材料になるのです。

歯科衛生士の魅力と求められる人物像って何?

歯科衛生士という仕事の魅力を深く理解し、どのような人が求められているかを知ることは、目標設定に役立ちます。具体的な魅力や人物像について、以下の項目で解説します。

- 患者さんの健康を生涯サポートできる

- 専門知識と技術を活かして貢献できる

- コミュニケーション能力で信頼を築ける

- 常に学び続ける向上心を持ち続けられる

各項目について、詳しく見ていきましょう。

患者さんの健康を生涯サポートできる

歯科衛生士の大きな魅力は、患者さんの人生に長く寄り添える点です。子どもの頃からお年寄りになるまで、ライフステージの変化に合わせて口腔ケアを行い、健康を支え続けることができます。むし歯や歯周病の予防を通じて、患者さんがいつまでも自分の歯で美味しく食事ができる喜びを守る、非常にやりがいの大きい仕事です。

「ありがとう」と直接感謝の言葉をもらえる機会も多く、人の役に立っている実感を得やすいでしょう。患者さんとの信頼関係を築き、人生のパートナーとして健康をサポートできることは、何物にも代えがたい魅力と言えます。

専門知識と技術を活かして貢献できる

歯科衛生士は、国家資格を持つ医療専門職です。歯石の除去やフッ化物塗布といった専門的な業務は、歯科衛生士でなければ行えません。専門知識と技術を駆使して、患者さんのお口の健康を直接的に改善できることは、大きな誇りとなるでしょう。また、歯科医師の診療を補助するだけでなく、主体的に予防処置や保健指導を行う場面も多くあります。

自分の判断や技術が、患者さんの健康維持に直結するため、責任は大きいですが、その分だけ達成感も格別です。手に職をつけることで、どこでも活躍できる安定性も魅力の一つです。

コミュニケーション能力で信頼を築ける

患者さんのお口の健康を守るためには、信頼関係を築くコミュニケーションが欠かせません。治療に対する不安や悩みを抱える患者さんに対して、優しく声をかけ、丁寧に説明することで安心感を与えることが重要です。また、子どもからお年寄りまで、幅広い年代の方と接するため、相手に合わせた話し方や対応が求められます。

日々の会話の中から、患者さんの生活習慣やセルフケアの課題を見つけ出し、改善のためのアドバイスを行うのも大切な役割です。技術だけでなく、人との関わりの中で貢献できる仕事を探している人にとって、非常に向いている職業と言えるでしょう。

常に学び続ける向上心を持ち続けられる

歯科医療の世界は、日々進歩し続けています。新しい治療法や予防技術、医療機器などが次々と登場するため、歯科衛生士として活躍し続けるには、常に新しい知識や技術を学び続ける姿勢が不可欠です。勉強会やセミナーに参加したり、認定資格の取得を目指したりと、自分自身をアップデートし続けることが求められます。

向上心を持ってスキルアップに励むことで、より質の高い医療を患者さんに提供できるようになり、自分自身の成長も実感できるでしょう。知的好奇心が旺盛で、新しいことを学ぶのが好きな人にとっては、非常に刺激的でやりがいのある環境です。

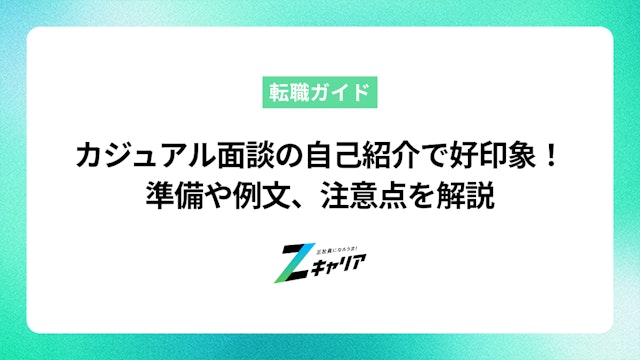

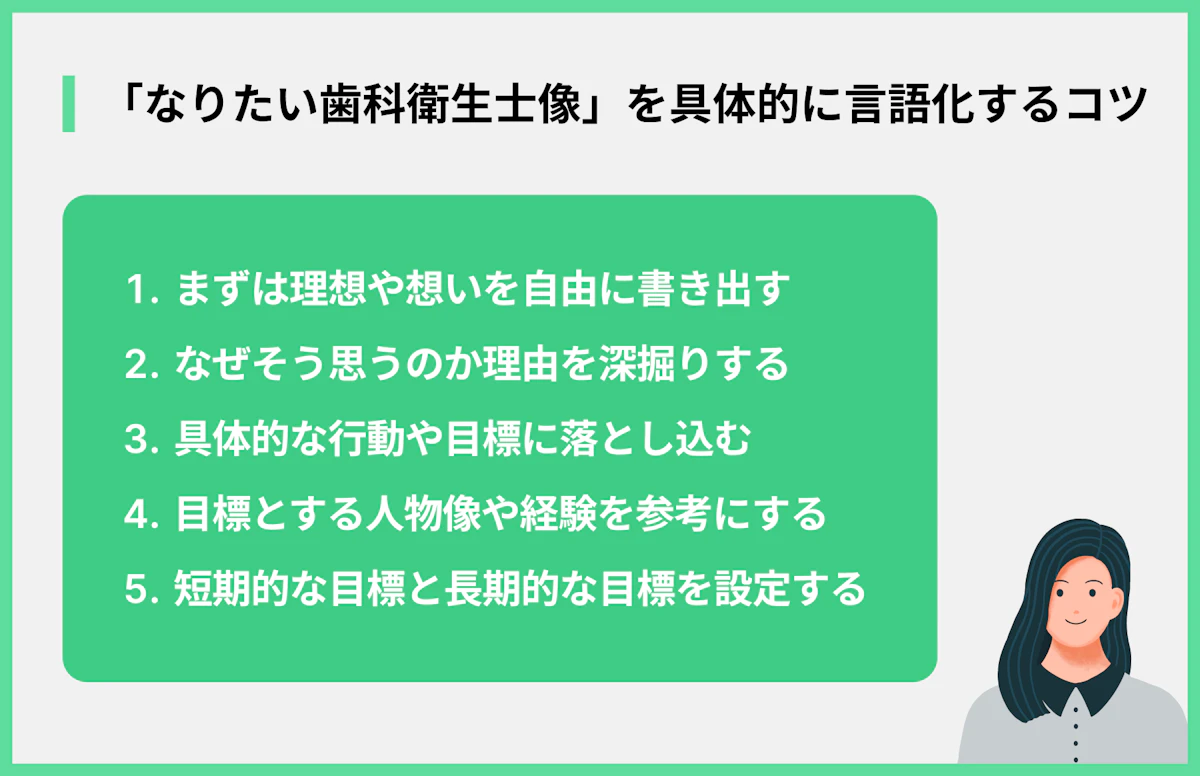

「なりたい歯科衛生士像」を具体的に言語化するコツ

自己分析や仕事理解で見えてきた理想像を、面接官に伝わる具体的な言葉に落とし込む作業が必要です。言語化のコツについて、以下の項目で解説します。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

抽象的な理想を具体的な行動目標に変換する

「患者さんに寄り添う」という理想は素晴らしいですが、どう行動するのかを具体的に示すことが大切です。例えば、「患者さん一人ひとりの名前と顔を覚え、前回の会話内容を踏まえて声をかける」「専門用語を避け、イラストなどを使って分かりやすく説明することを心掛ける」といったように、具体的な行動に落とし込みましょう。

行動目標にすることで、面接官もあなたが働く姿をイメージしやすくなります。自分の理想を叶えるために、明日からでも実践できるような、小さな一歩を考えてみることが、言語化の第一歩です。

目標とする人物像や経験を参考にする

身近に目標となる歯科衛生士がいるなら、その人のどんな点に惹かれるのかを分析してみましょう。「いつも笑顔で対応が丁寧」「質問に対して的確に答えてくれる知識が豊富」「子どもの患者さんを安心させるのが上手」など、具体的な要素を書き出します。その上で、自分もそうなるためにはどうすれば良いかを考えます。

また、過去に自分が患者として感動した経験を参考にするのも良い方法です。「自分がしてもらったように、治療の前に必ず不安がないか確認する衛生士になりたい」といったように、実体験に基づいた目標は、説得力があり、共感を呼びやすいでしょう。

短期的な目標と長期的な目標を設定する

なりたい歯科衛生士像を語る際は、入職後の成長プランを示すとより効果的です。まずは「入職後1年間で、基本的な業務を一人で完璧にこなせるようになる」といった短期的な目標を立てます。これは、仕事への意欲と責任感を示すことに繋がります。その上で、「5年後には、歯周病治療の認定資格を取得し、専門性を高めたい」「10年後には、後輩の指導もできるリーダー的な存在になりたい」といった長期的な目標も示しましょう。

将来を見据えたキャリアプランを語ることで、長く医院に貢献してくれる人材であるというポジティブな印象を与えることができます。

【シーン別】面接や作文で効果的に伝える表現方法

考えをまとめたら、次はその内容を効果的に伝える練習が必要です。面接や作文など、シーン別のポイントについて、以下の項目で解説します。

- 面接では自信を持ってハキハキと話す

- 作文や小論文では構成を意識して書く

- 志望動機と一貫性のあるストーリーを作る

各項目について、詳しく見ていきましょう。

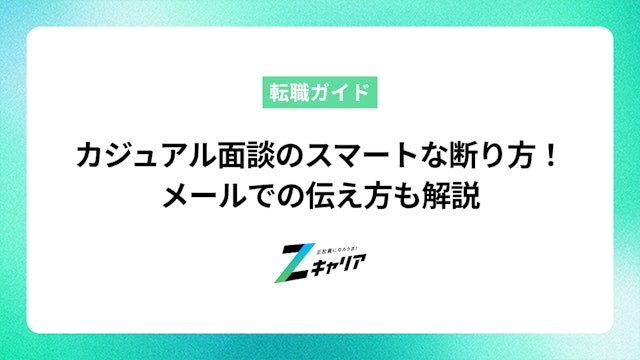

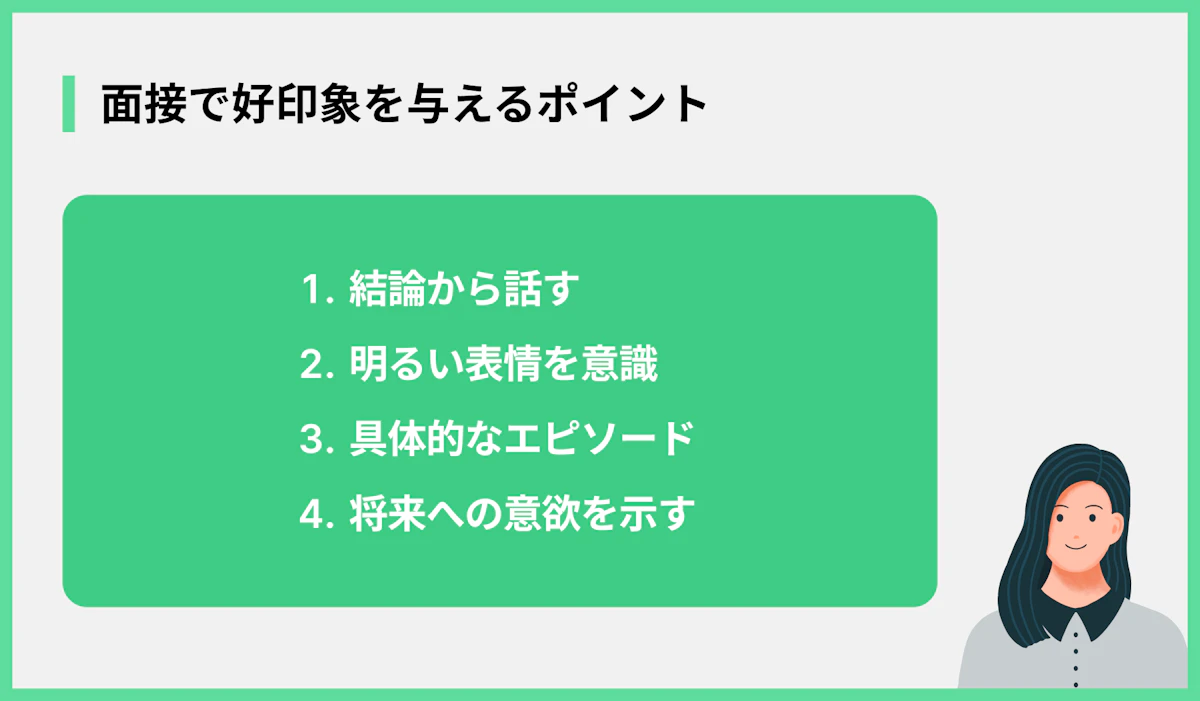

面接では自信を持ってハキハキと話す

面接で最も大切なのは、結論から先に話すことです。「私がなりたい歯科衛生士像は、〇〇です」と最初に明確に伝えましょう。その後に、なぜそう思うのかという理由や、具体的なエピソードを続けます。この話し方をすることで、伝えたい内容が整理され、相手も理解しやすくなります。話す時は、少し緊張していても、背筋を伸ばして相手の目を見て、ハキハキと話すことを意識してください。

自信のある態度は、内容そのものにも説得力を持たせ、仕事への熱意として伝わります。事前に友人や家族に聞いてもらうなど、声に出して練習しておくと、本番でも落ち着いて話せるでしょう。

作文や小論文では構成を意識して書く

作文や小論文では、論理的な文章構成が評価のポイントになります。まず「序論」で、自分がなりたい歯科衛生士像を提示します。次に「本論」で、なぜそう思うようになったのか、具体的な経験談や、歯科衛生士の仕事の魅力と結びつけながら、考えを詳しく展開します。複数の段落に分けて、それぞれの要点を明確にすると良いでしょう。最後に「結論」で、本論の内容を要約し、改めて自分の決意や将来への抱負を述べて締めくくります。

この「序論・本論・結論」という構成を意識するだけで、格段に読みやすく、説得力のある文章を書くことができます。

志望動機と一貫性のあるストーリーを作る

「なりたい歯科衛生士像」は、志望動機と繋がっている必要があります。例えば、「予防歯科に力を入れている貴院で、患者さんの健康寿命を延ばす手助けができる歯科衛生士になりたい」といったように、自分の目標とその医院を選んだ理由がリンクしていると、志望動機の説得力が一気に高まります。そのためには、応募する医院のホームページなどを事前にしっかりと読み込み、理念や特徴を理解しておくことが不可欠です。

「なぜ他の医院ではなく、この医院でなければならないのか」という問いに、自分のなりたい姿を重ね合わせて答えることで、一貫性のある魅力的なストーリーが完成します。

将来を見据えたキャリアプランの具体例

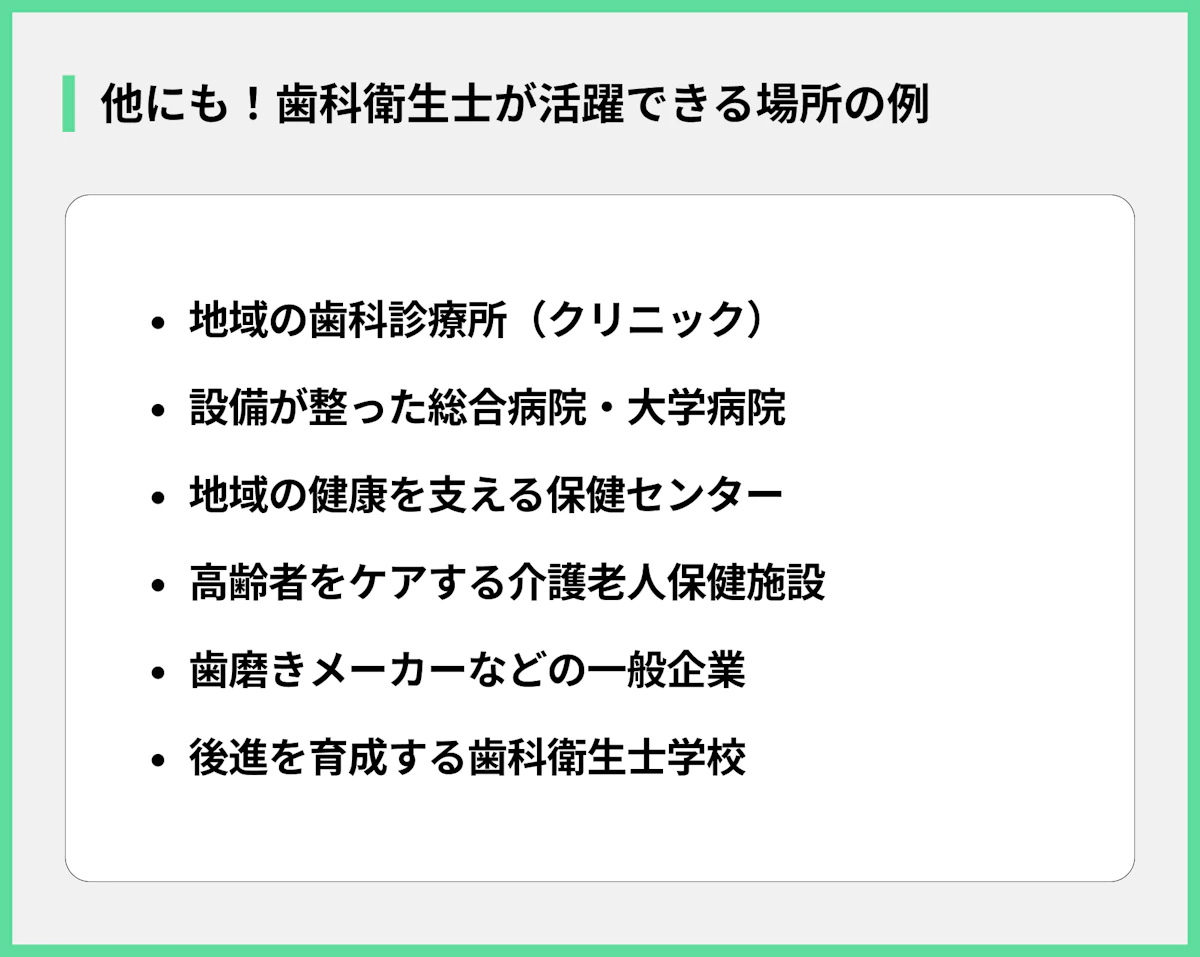

歯科衛生士としてのキャリアは多岐にわたります。ここでは、将来のキャリアプランを考える上での具体的な選択肢について、以下の項目で紹介します。

- 予防歯科のプロフェッショナルを目指す

- 子ども専門の歯科衛生士として活躍する

- 訪問歯科で地域医療に貢献する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

予防歯科のプロフェッショナルを目指す

近年、治療よりも予防が重要という考え方が広まっています。むし歯や歯周病にならないための口腔ケアや生活習慣指導を行う「予防歯科」は、歯科衛生士が主役として活躍できる分野です。定期的なクリーニングやフッ化物塗布、歯磨き指導などを通じて、患者さんのお口の健康を長期的に守っていきます。

特定の分野、例えば歯周病治療に関する認定資格を取得すれば、より専門性の高いプロフェッショナルとして頼られる存在になれるでしょう。患者さんの健康意識を高め、二人三脚でゴールを目指すことにやりがいを感じる人におすすめのキャリアです。

子ども専門の歯科衛生士として活躍する

子どもの歯の健康を守ることは、その子の一生の健康に繋がる重要な仕事です。小児歯科では、むし歯の予防や治療だけでなく、子どもたちが歯医者嫌いにならないよう、楽しく通える雰囲気作りも大切な役割となります。泣いてしまう子を上手に励ましたり、保護者の方に仕上げ磨きのコツを伝えたりと、コミュニケーション能力が特に活かせる分野です。

子どもたちの成長を間近で見守ることができるのも、大きなやりがいの一つです。子どもが好きで、根気強く人と接することができる人にとっては、非常に魅力的なキャリアパスと言えるでしょう。

訪問歯科で地域医療に貢献する

高齢化が進む中で、訪問歯科のニーズはますます高まっています。寝たきりや身体が不自由で、歯科医院に通うことが困難な方の自宅や施設に伺い、口腔ケアや簡単な治療を行う仕事です。お口の中を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎の予防にも繋がり、全身の健康維持に欠かせません。患者さん本人だけでなく、ご家族や介護スタッフとの連携も重要になります。

困難な状況にある人を直接支え、地域医療に深く貢献したいという想いがある人にとって、大きな使命感とやりがいを感じられる分野です。社会貢献性の高い仕事に就きたいと考えている人には、ぜひ検討してほしい選択肢です。

自分だけの答えに自信が持てない時の対処法

ここまで様々な方法を紹介してきましたが、それでもまだ不安が残ることもあるでしょう。一人で抱え込まず、視野を広げるための対処法について、以下の項目で解説します。

- 学校の先生や先輩にアドバイスを求める

- 歯科医院の見学で現場の空気を感じる

- 第三者の視点を取り入れて考えを整理する

各項目について、詳しく見ていきましょう。

学校の先生や先輩にアドバイスを求める

もしあなたが学生なら、キャリアセンターの職員や担当の先生は、就職活動のプロフェッショナルです。たくさんの学生を見てきた経験から、あなたに合ったアドバイスをくれるでしょう。また、実際に歯科衛生士として働いている先輩がいれば、ぜひ話を聞いてみてください。

仕事のやりがいや大変なこと、どんな人が向いているかなど、現場のリアルな声は、自分の考えを整理する上で非常に参考になります。一人で悩まず、信頼できる身近な大人に相談することで、思わぬ解決のヒントが見つかるかもしれません。

歯科医院の見学で現場の空気を感じる

可能であれば、実際に歯科医院を見学させてもらうのも非常に有効な方法です。ホームページやパンフレットだけでは分からない、医院の雰囲気やスタッフの方々の働きぶりを肌で感じることができます。歯科衛生士がどのような動きをしているのか、患者さんとどのように接しているのかを直接見ることで、自分の「なりたい歯科衛生士像」がより具体的になるでしょう。

見学をお願いする際は、事前に電話でアポイントを取り、忙しい時間帯を避けるなど、マナーを守ることが大切です。百聞は一見に如かず、現場の空気があなたに答えをくれることもあります。

第三者の視点を取り入れて考えを整理する

自分の考えがある程度まとまったら、客観的な意見をもらうことで、さらに内容をブラッシュアップできます。友人や家族に聞いてもらい、「分かりにくいところはないか」「もっとこうした方が伝わりやすいのでは」といったフィードバックをもらいましょう。自分では気づかなかった長所や、考えの矛盾点が見つかることもあります。

色々な人の視点を取り入れることで、より深みのある、説得力を持った答えを作り上げることができます。完璧な答えを目指す必要はありませんが、多様な意見を参考にすることで、自信を持って語れるようになるはずです。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)