履歴書の運転免許の書き方は?

記載ルールや免許の正式名称をまとめて紹介

履歴書に運転免許を記載する際は、単に「普通免許」と書くだけでは不十分です。公的な書類である履歴書では、資格や免許を正式名称で記載するのが基本的なルールです。また、取得した年月日を正確に記入し、「取得」という言葉を使って表現する必要があります。例えば、「合格」や「交付」といった言葉は使用しません。これらのルールを守ることで、採用担当者に丁寧で正確な印象を与えることができます。本記事では、これらの基本的な書き方から、普通免許、中型・大型免許、二輪免許など、種類ごとの正式名称、さらには取得日の確認方法までを詳しく解説します。ペーパードライバーの場合や複数の免許を持っている場合の書き方についても触れていくので、自身の状況に合わせて最適な記載方法を学び、万全の状態で履歴書を提出しましょう。

履歴書への運転免許の正しい書き方

免許は「正式名称」で書く

履歴書の免許・資格欄に運転免許を記載する場合、必ず「正式名称」を用いましょう。例えば、日常的に使われる「普通免許」という言葉は略称であり、履歴書への記載には適していません。履歴書は、自身の経歴や能力を証明するための公的な書類です。そのため、記載する情報はすべて正確であることが求められます。略称や通称で記載すると、採用担当者によっては「ビジネスマナーを理解していない」「注意力に欠ける」といったマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。必ず「普通自動車第一種運転免許」のように、免許証に記載されている通りの正式名称を書きましょう。AT限定の場合は、その旨も「(AT限定)」と忘れずに追記することが重要です。正確な情報を提供することで、誠実さと信頼性を示すことができます。

取得年月日を正しく書く

運転免許の取得年月日は、正確に記入することが不可欠です。免許・資格欄は、その資格をいつ手にしたかを示す重要な項目であり、日付の誤りは経歴詐称と捉えられかねません。取得年月日は、和暦・西暦のどちらで書いても問題ありませんが、履歴書全体で表記を統一することが大切です。例えば、学歴や職歴を和暦で書いているなら、免許の取得日も和暦で記載しましょう。取得年月日は運転免許証で確認できます。免許証の中央下部にある「二・小・原」「他」「二種」という欄に、それぞれの免許を初めて取得した年月日が記載されていますので、対応する免許の日付を転記してください。もし免許証を紛失した場合や、詳細な情報が必要な場合は、運転免許経歴証明書を取り寄せる方法もあります。

「〜免許 取得」と書く(”合格”や”交付”と表現しない)

履歴書に運転免許を記載する際は、免許名称の後に「取得」と記述するのが正しい書き方です。例えば、「普通自動車第一種運転免許 取得」のように記載します。時々「合格」や「交付」と書いてしまう方がいますが、これらは不適切な表現です。「合格」はあくまで試験に受かったことを指す言葉であり、免許を得たことと同義ではありません。また、「交付」は免許証が行政から発行された行為を指す言葉で、自分が主体的に免許を得たことを示す表現としては一般的ではありません。資格を得たことを示す言葉として最も適切なのが「取得」です。これは運転免許に限らず、他の多くの資格においても共通するルールです。細かな部分ですが、正しい用語を使うことで、ビジネスマナーをわきまえた丁寧な人物であるという印象を与えることができます。

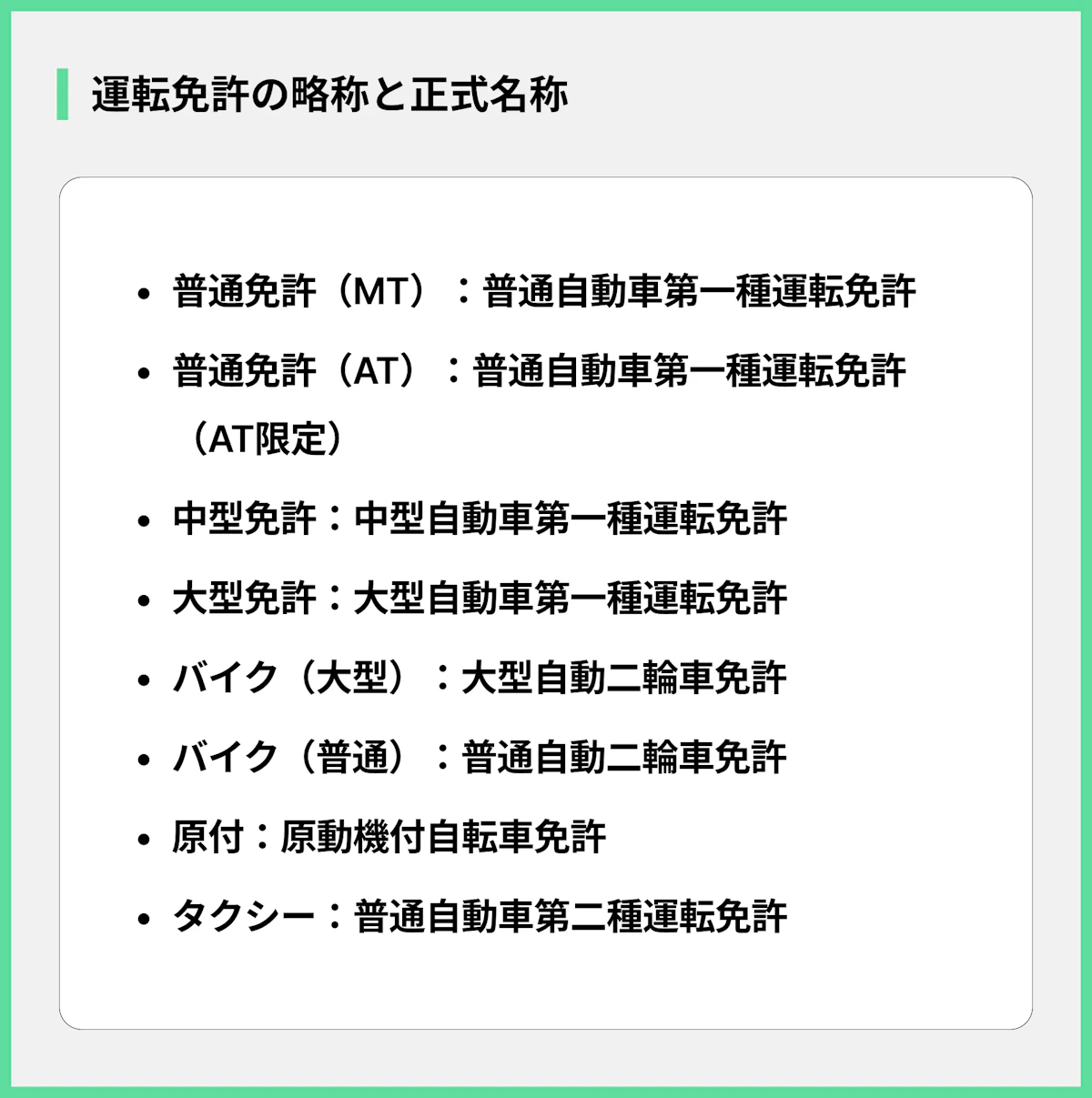

免許の略称と正式名称の一覧

<略称>普通免許(MT):普通自動車第一種運転免許

<略称>普通(AT):普通自動車第一種運転免許(AT限定)

<略称>中型免許:中型自動車第一種運転免許

<略称>大型免許:大型自動車第一種運転免許

<略称>バイク(大型):大型自動二輪車免許

<略称>バイク(普通):普通自動二輪車免許

<略称>原付:原動機付自転車免許

<略称>タクシー:普通自動車第二種運転免許

免許の取得日の確認方法

運転免許証で確認する

運転免許の取得日を確認する最も簡単な方法は、手元にある運転免許証を見ることです。免許証の中央下部あたりに、取得年月日が記載されている欄があります。この欄は「二・小・原」「他」「二種」の3つに分かれています。「二・小・原」は「自動二輪免許・小型特殊自動車免許・原動機付自転車免許」、「他」は「普通免許や中型・大型免許など」、「二種」は「第二種運転免許」を指します。それぞれの欄に、該当する区分の免許を初めて取得した年月日が「年 月 日」の形式で記載されていますので、対応する免許の日付を転記してください。もし複数の免許を持っている場合は、それぞれの取得日を確認し、古い順に記載するのが一般的です。

運転免許経歴証明書を発行して確認する

運転免許証を紛失してしまった場合や、より詳細な免許経歴が必要な場合は、「運転免許経歴証明書」を発行して確認する方法があります。この証明書は、過去に失効した免許や取り消された免許を含む、すべての運転免許の経歴を証明する公的な書類です。申請は、各都道府県の運転免許センターや警察署の窓口で行うことができます。申請には、本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)や手数料が必要となります。発行までに数週間かかる場合もあるため、履歴書の提出期限に間に合うよう、早めに手続きを行いましょう。特に、長期間にわたって複数の免許を取得・更新してきた場合など、自分でも経歴がわからなくなってしまった際に非常に役立つ確認方法です。

運転免許試験場に出向いて確認する

運転免許証が手元になく、急いで取得日を確認したい場合には、運転免許試験場や管轄の警察署に直接出向いて問い合わせるという方法もあります。ただし、この方法は電話での問い合わせには応じてもらえないことがほとんどです。個人情報保護の観点から、本人確認ができない電話口での情報開示は行われないためです。窓口に行く際は、本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)を必ず持参してください。職員に事情を説明し、所定の手続きを踏むことで、自身の免許情報を照会してもらうことが可能です。ただし、対応は各施設の方針によって異なる場合があるため、事前にウェブサイトで確認するか、代表電話で本人照会が可能かどうかを問い合わせておくとスムーズです。

運転免許は履歴書に書くべき?

結論「書いた方がいい」

結論から言うと、運転免許を取得しているのであれば、必ず履歴書に記載すべきです。たとえ応募する職種が運転を直接必要としないものであっても、記載することにデメリットはありません。むしろ、多くの企業にとって運転免許の保有はプラスの評価につながります。企業は限られた人員で柔軟に業務をこなせる人材を求めています。そのため、運転免許を持っていることは、業務対応の幅が広いというアピールになります。持っているスキルはすべて提示し、自身の可能性を最大限に伝えることが重要です。

ペーパードライバーだから書かない方がいいと感じている...

運転から長期間離れており、「ペーパードライバーだから書かない方がいいのでは」と悩む方もいるかもしれません。運転に自信がないのに履歴書に書くことで、企業に迷惑をかけてしまうのではないか、と不安に思う気持ちも理解できます。しかし、それでも運転免許は記載することをおすすめします。なぜなら、現時点で運転スキルが求められていなくても、入社後に研修制度が用意されていたり、将来的には運転が必要になる業務に就く可能性もゼロではないからです。「ペーパードライバーである」という事実は、履歴書の本人希望欄や備考欄に「普通自動車免許を保有しておりますが、長期間運転していないため、現在はペーパードライバーです」のように補足説明を加えれば問題ありません。正直に伝えることで、誠実な人柄もアピールできます。

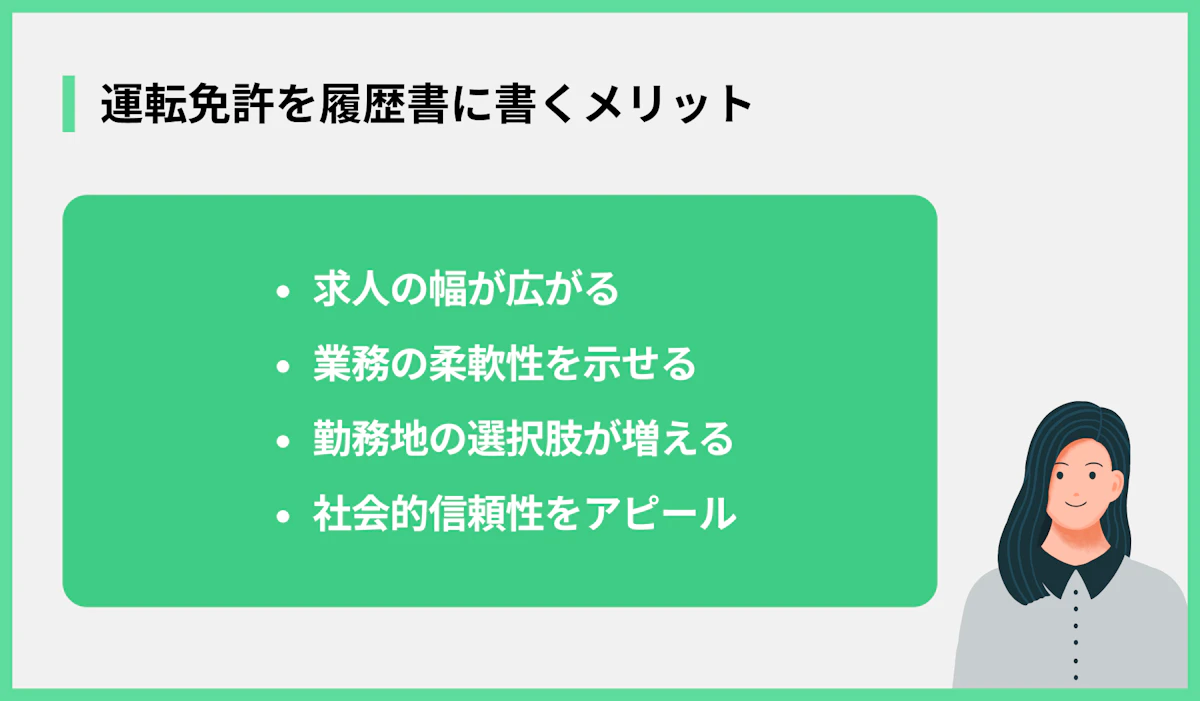

運転免許をもっている場合は、履歴書に書いた方がいい理由

応募できる求人の幅が広がる

運転免許を持っているだけで、応募できる求人の選択肢は格段に広がります。特に、営業職、配送・運送業、建設・不動産業、地方での勤務などでは、運転免許が応募の必須条件となっているケースが少なくありません。また、「必須」ではないものの「歓迎スキル」として挙げている企業も多数存在します。このような求人では、同じような能力の応募者が複数いた場合、運転免許の有無が採用の決め手になることもあります。免許を記載しないことで、知らず知らずのうちにこうしたチャンスを逃してしまうのは非常にもったいないことです。たとえ現時点で希望する職種に運転が必要なくても、将来的なキャリアチェンジや異動の可能性を考えれば、免許を持っていることは大きなアドバンテージとなり得ます。

業務の柔軟性・対応力をアピールできるから

運転免許を持っていることは、業務における柔軟性や対応力の高さをアピールする材料になります。例えば、普段は内勤がメインの職種であっても、急な顧客訪問や取引先への書類届け、備品の買い出しといった場面で、車を運転できる人材は非常に重宝されます。公共交通機関では対応しきれない突発的な事態にも、自ら運転して対処できるため、業務の円滑な遂行に貢献できます。採用担当者は、候補者がどれだけ自社の業務に貢献してくれるかを多角的に見ています。そのため、「いざという時に頼りになる人材だ」という印象を与えることができる運転免許は、職種を問わず有効なアピールポイントとなるのです。自身の対応範囲の広さを示すためにも、ぜひ記載しておきましょう。

勤務地の選択肢が広がるから

運転免許を保有していると、勤務地の選択肢が大きく広がります。都心部であれば公共交通機関が発達しているため、通勤に車を必要としないことが多いですが、郊外や地方に本社や事業所を構える企業は少なくありません。そうした企業の中には、最寄り駅から距離があり、車通勤が前提となっている場所も多く存在します。運転免許がなければ、このような企業は応募の段階で選択肢から外れてしまいます。また、複数の支店や工場を持つ企業の場合、転勤の可能性も考えられます。運転免許があれば、どの勤務地になっても柔軟に対応できる人材として評価されやすくなります。自身のキャリアの可能性を地理的な制約で狭めないためにも、運転免許は重要な資格と言えるでしょう。

社会人としての基本的な信頼性を示せるから

運転免許を記載することは、社会人としての基本的な信頼性を示すことにも繋がります。運転免許を取得するためには、学科試験と技能試験に合格する必要があり、それなりの時間と労力がかかります。交通法規を学び、安全運転の技術を習得するというプロセスを経ていることは、ルールを遵守する姿勢や、目標達成に向けた学習能力があることの間接的な証明になります。特に、転職活動において特に対策を行っていない人は、66.1%と過半数となっています。

.webp?fm=webp&q=75&auto=compress&w=960)

このような状況において、公的な書類である履歴書をルールに則って正確に作成できることは、基本的な注意力やビジネスマナーが身についていることの証左となります。運転免許の正確な記載は、こうした細やかな配慮ができる人材であるという、ポジティブな印象を与えることができるのです。

ペーパードライバーだとしても免許をもっている場合は書いた方がいい

求人の選択肢が増えるため書いた方がいい

ペーパードライバーであっても、履歴書には運転免許を記載すべきです。最大の理由は、応募できる求人の幅を自ら狭めてしまうのを避けるためです。求人情報には「要普通免許」と記載されていても、実際の業務では運転する機会がほとんどない、というケースは珍しくありません。例えば、身分証明書として免許の提示を求めるためだけに記載されている場合や、ごく稀に発生する緊急時の対応のために設定されている場合などです。もし履歴書に免許を記載していなければ、そうした求人に応募することすらできません。まずは選択の機会を確保することが重要です。運転に自信がないことは、選考過程で正直に伝えれば問題ありません。記載しないことで失う機会の損失の方が、はるかに大きいと言えるでしょう。

実務で運転が必要で、ペーパードライバーが不可な場合は、選考上で伝えればOK

ペーパードライバーであることを隠して入社し、後からトラブルになるのは避けるべきです。運転免許を履歴書に記載した上で、実務での運転が必要不可欠な求人に応募する場合は、選考の過程で正直に状況を伝えましょう。伝えるタイミングとしては、履歴書の本人希望欄や備考欄に「普通自動車免許を保有していますが、長期間運転から離れております」などと一筆添えるのがスマートです。また、面接で運転スキルについて質問された際に、正直にペーパードライバーであることと、もし必要であれば練習して勘を取り戻す意欲があることを伝えれば、マイナスの印象を和らげることができます。企業側も事前に状況を把握できれば、研修の機会を設けるなどの対応を検討してくれる可能性があります。誠実な対応が、信頼関係の構築に繋がります。

複数の運転免許がある場合はどうすればいい?

取得年月ごとに免許を列挙して書こう

複数の運転免許を持っている場合は、免許・資格欄に取得した年月が古いものから順に記載するのが基本です。例えば、原付免許を取得した後に普通自動車免許を取得した場合、まず「原動機付自転車免許 取得」と書き、その下の行に「普通自動車第一種運転免許 取得」と続けます。それぞれの正式名称と取得年月日を正確に、一行ずつ分けて書くようにしましょう。このように時系列で整理して記載することで、採用担当者があなたの経歴を正確に、そしてスムーズに理解することができます。ごちゃごちゃとまとめて書くのではなく、見やすさを意識して丁寧に列挙することが、分かりやすい履歴書を作成する上でのポイントです。すべての免許を記載することで、あなたが持つスキルを余すことなくアピールできます。

業務上ほぼ使わないことが予想されれば、普通免許のみを書けばOK

複数の免許を持っている場合でも、応募する職種や業界との関連性が低い免許については、記載を省略することも一つの方法です。例えば、事務職に応募する際に、大型特殊免許や牽引免許を持っていても、業務で使う可能性は極めて低いでしょう。このような場合、関連性の低い免許まで記載すると、かえって情報過多になり、採用担当者が本当に見てほしいスキルを見逃してしまう可能性があります。履歴書の資格欄は、あくまで応募する仕事への適性をアピールする場です。そのため、多くの人が持っている汎用性の高い「普通自動車第一種運転免許」のみを記載し、他の専門的な免許は省略するという判断も有効です。自身のキャリアプランと応募先の業務内容を考慮し、最も効果的なアピールになるよう情報を取捨選択しましょう。

免許以外で履歴書に書ける資格一覧

TOEIC® Listening & Reading Test

ビジネスシーンでの英語力を示す代表的な資格です。特に外資系企業や海外との取引がある企業では高く評価されます。一般的に600点以上から履歴書に記載できるとされていますが、職種によっては730点以上、860点以上が求められることもあります。

実用英語技能検定(英検)

日常会話からビジネスまで幅広い英語力を証明できる資格です。2級以上が履歴書でのアピールポイントとなり、準1級や1級は高度な英語力を持つ証として高く評価されます。面接試験があるため、総合的なコミュニケーション能力も示すことができます。

日本語能力試験(JLPT)

外国籍の方が日本で就職する際に、日本語能力を客観的に証明するための資格です。ビジネスレベルとされるN1を取得していると、職種の選択肢が大きく広がります。N2でも、日常会話や基本的なビジネスコミュニケーションが可能であることのアピールになります。

中国語検定試験(中検)

日本で実施されている中国語の検定で、日本語話者にとっての学習到達度を測る指標となります。ビジネスで活用するには、準1級以上が目安とされています。中国圏との取引がある企業や、観光業界などで高く評価される資格です。

HSK(漢語水平考試)

中国政府が認定する国際的な中国語の検定試験で、世界中で通用します。ビジネスレベルの目安は5級や6級とされており、グローバルに事業を展開する企業への就職・転職で有利に働きます。留学や赴任の際の指標としても用いられます。

TOEFL iBT

主に英語圏の大学・大学院への留学の際にスコアとして利用される英語能力測定試験です。アカデミックな場面で使われる英語の「読む・聞く・話す・書く」の4技能を測定するため、論理的思考力や表現力の高さを示すことができます。

マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)

WordやExcel、PowerPointといったマイクロソフト社のOfficeソフトを使いこなすスキルを証明する国際資格です。どの職種においてもPCスキルは必須であり、特に事務職や営業職などでスキルの客観的な証明として役立ちます。

ITパスポート試験

ITに関する基礎的な知識を証明する国家試験です。IT業界で働く人だけでなく、すべての社会人が備えておくべき情報技術の知識が問われます。ITリテラシーの高さをアピールでき、職種を問わず評価される可能性があります。

基本情報技術者試験

ITエンジニアの登竜門とされる国家資格です。ITに関するより専門的な知識や技能を体系的に習得していることを証明します。プログラマーやシステムエンジニアを目指すなら、取得しておきたい資格の一つです。

応用情報技術者試験

基本情報技術者試験の上位資格にあたる国家資格です。応用的・発展的なIT知識・技能を持ち、指導者として戦略立案やマネジメントができることを示します。IT分野でのキャリアアップを目指す上で強力な武器となります。

日商PC検定

日本商工会議所が主催する、ビジネス文書作成やデータ活用など、実務的なPCスキルを測る検定です。MOSと同様に、事務処理能力の高さをアピールできます。特に企業の業務に即した実践的な能力が問われるのが特徴です。

Webクリエイター能力認定試験

Webサイト制作に必要な、HTML/CSSのコーディング能力や基本的なデザイン能力を証明する資格です。WebデザイナーやWebコーダーといった、Web制作関連の職種を目指す際に、自身のスキルレベルを客観的に示すことができます。

日商簿記検定

企業の経理や会計に関する知識とスキルを証明する非常に知名度の高い資格です。2級以上を持っていると、経理・財務部門への就職・転職で非常に有利になります。業種を問わず、すべての企業で役立つ知識として評価されます。

秘書技能検定

ビジネスマナーや一般常識、文書作成、スケジュール管理といった秘書業務に必要な能力を証明する資格です。2級以上が評価の対象となることが多く、秘書だけでなく、一般事務や営業アシスタントなど、幅広い職種で役立つスキルです。

ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定

税金、保険、年金、不動産など、個人の資産運用に関する幅広い知識を証明する国家資格です。金融業界や保険業界、不動産業界でのキャリアに直結します。2級以上を持っていると、専門性の高い人材として評価されます。

中小企業診断士

経営コンサルタントとしての唯一の国家資格です。企業の経営課題を分析し、助言するための高度な知識を持っていることを証明します。取得難易度は高いですが、経営企画やコンサルティングファームなど、キャリアの幅を大きく広げることができます。

販売士(リテールマーケティング)検定

小売業・流通業における販売技術やマーケティング、店舗運営の知識を証明する資格です。2級や1級を持っていると、店長やスーパーバイザーといった管理職へのキャリアアップに繋がります。接客・販売職で専門性を高めたい方におすすめです。

キャリアコンサルタント

個人のキャリア設計や職業選択を支援する専門家であることを証明する国家資格です。人材業界や企業の人事部門で活躍することができます。傾聴力やカウンセリング能力など、対人支援スキルの高さを示すことができます。

宅地建物取引士(宅建士)

不動産取引の専門家であることを示す国家資格で、不動産業界では必須とも言える資格です。重要事項の説明など、宅建士にしかできない独占業務があるため、業界内での価値が非常に高いです。

管理業務主任者

マンション管理会社の専門家として、管理組合に対する重要事項の説明や契約業務などを行うための国家資格です。マンション管理業界への就職・転職に非常に有利で、宅建士と合わせて取得するとキャリアの幅が広がります。

マンション管理士

マンション管理組合のコンサルタントとして、運営や維持管理に関する専門的なアドバイスを行う国家資格です。管理業務主任者とは異なり、独立開業も視野に入れられる資格として人気があります。

ビジネス実務法務検定試験

ビジネスの現場で必要となる法律知識(民法、会社法など)を持っていることを証明する検定です。法務部門だけでなく、営業や総務など、契約書を扱う機会のある部署で役立ちます。コンプライアンス意識の高さもアピールできます。

社会福祉士

福祉に関する専門知識と技術を持ち、身体的・精神的なハンディキャップを持つ人々の相談援助を行うための国家資格です。医療機関や福祉施設、公的機関などでソーシャルワーカーとして活躍するために必要となります。

介護福祉士

介護の専門知識と技術を証明する国家資格で、介護職のキャリアパスにおける中心的な資格です。身体介護や生活支援において、質の高いサービスを提供できる専門家であることを示し、現場のリーダーとしての役割が期待されます。

介護職員初任者研修

介護の仕事に就く上での入門的な資格です。訪問介護員(ホームヘルパー)として働くためには必須となります。介護業界でのキャリアをスタートさせる第一歩として、多くの人が取得しています。

保育士

保育所などの児童福祉施設で、子どもの保育を行うための国家資格です。保育に関する専門知識はもちろん、子どもの発達や保護者支援に関するスキルも求められます。待機児童問題などを背景に、社会的なニーズが非常に高い資格です。

登録販売者

ドラッグストアや薬局で、第二類・第三類医薬品の販売ができる専門資格です。薬剤師が不在でも一般用医薬品の大部分を販売できるため、小売業界での需要が高まっています。医療系の専門性を持ちたい方におすすめです。

医療事務関連資格

病院やクリニックでの受付、会計、レセプト(診療報酬明細書)作成といった事務作業を行うためのスキルを証明する民間資格です。正確な事務処理能力が求められる医療機関において、即戦力としてのアピールに繋がります。

電気工事士

建物の電気設備の工事や保守・点検を行うための国家資格です。第二種と第一種があり、扱える電気工作物の範囲が異なります。インフラを支える専門職として安定した需要があり、建設・設備業界で必須の資格です。

危険物取扱者

消防法で定められた危険物(ガソリン、灯油など)を一定量以上貯蔵・取り扱う施設で必要となる国家資格です。化学工場、ガソリンスタンド、タンクローリーの運転手など、活躍の場は多岐にわたります。

衛生管理者

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられている国家資格です。労働者の健康障害や労働災害を防止する役割を担い、特に製造業や建設業での需要が高いです。

調理師

調理に関する専門知識と技術を持つことを証明する国家資格です。飲食店やホテル、病院、学校給食など、食を提供するあらゆる場所で活躍できます。食の安全や栄養に関する知識も求められます。

フォークリフト運転技能講習

工場や倉庫、物流センターなどで荷物の運搬に用いるフォークリフトを運転するために必要な資格です。正式には資格ではなく「修了証」ですが、履歴書に記載することで、製造・物流業界への就職・転職で有利になります。

色彩検定

色彩に関する幅広い知識や技能を証明する検定です。ファッション、インテリア、Webデザイン、広告など、色に関わるあらゆる業界で役立ちます。美的センスや提案力の高さを客観的に示すことができます。

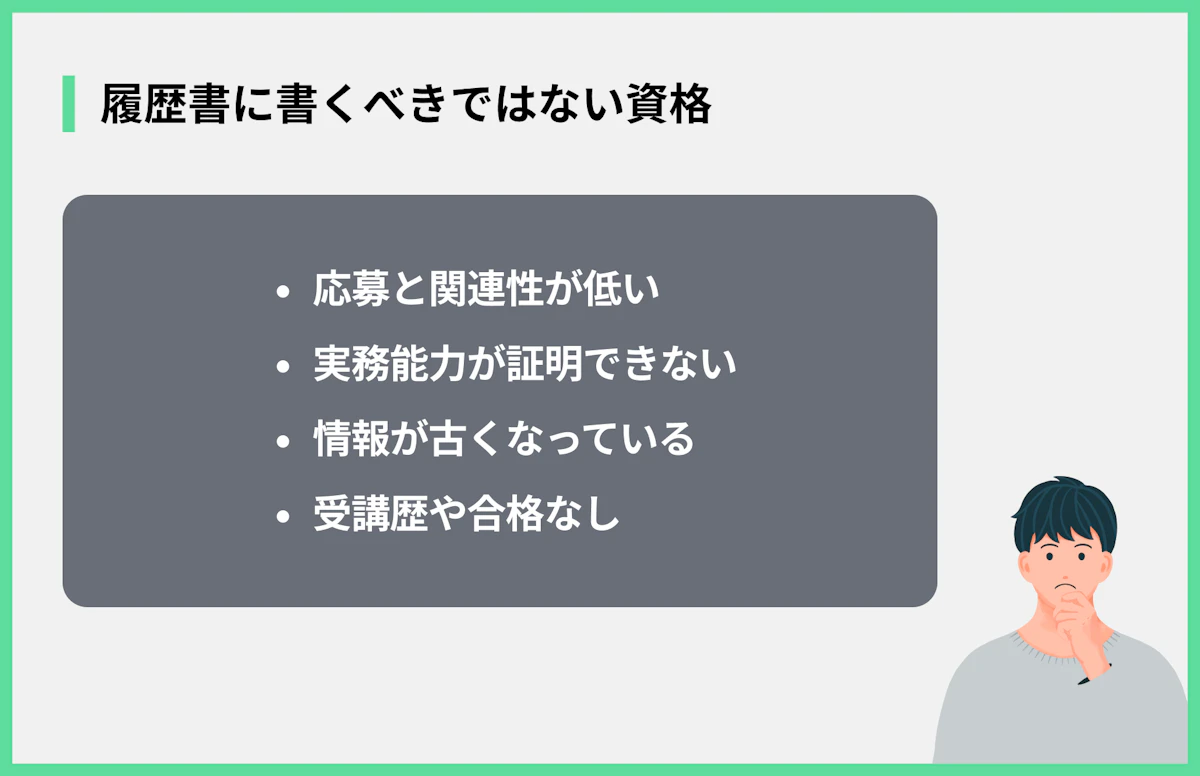

履歴書に書くべきではない資格はある?

応募する仕事と関連性が低い資格

応募する仕事内容と全く関連性のない資格を羅列することは、必ずしも得策ではありません。例えば、ITエンジニアの募集に対して、フードコーディネーターやアロマテラピー検定といった資格をアピールしても、採用担当者は評価に困ってしまいます。むしろ、「自社への志望度が低いのではないか」「キャリアの方向性が定まっていないのでは」といったネガティブな印象を与えかねません。履歴書の資格欄は、あくまで応募職種で活かせるスキルや知識をアピールする場です。もし趣味で取得した資格などを書きたい場合は、履歴書の「趣味・特技」の欄に記載するのが適切です。資格欄は、応募先企業でどのように貢献できるかという視点で、戦略的に記載する情報を絞り込みましょう。

実務能力を証明できないレベルの資格

資格には様々なレベルがありますが、実務能力を証明するには不十分なレベルの資格を記載するのは避けた方が賢明です。例えば、英検であれば3級や4級、簿記であれば初級レベルといった資格は、一般的にビジネスシーンでのアピールには繋がりにくいとされています。これらの級を記載してしまうと、かえってスキルが低いという印象を与えてしまったり、「なぜもっと上の級を目指さなかったのか」と学習意欲を疑問視されたりする可能性があります。資格を記載する際は、「この資格があれば、実務でこれができる」と自信を持って言えるレベルかどうかを一つの基準にしましょう。一般的には、英検なら2級以上、簿記なら2級以上がビジネスで評価される目安と言われています。

情報が古く、現在のスキルを証明できない資格

特にIT関連の資格に言えることですが、技術の進歩によって内容が古くなってしまった資格は、現在のスキルを証明する上で効果的ではありません。例えば、何年も前に取得した古いバージョンのOSやアプリケーションの資格を記載しても、現在の業務で役立つスキルとは見なされにくいでしょう。むしろ、知識をアップデートしていない、学習意欲が低い人材であるという印象を与えてしまうリスクさえあります。もし過去に取得した資格のスキルをアピールしたいのであれば、その最新バージョンを取得し直すか、現在の技術トレンドに合った新しい資格を取得することが重要です。資格欄は、あなたの「今」の能力を示すためのものであることを意識し、常に情報の鮮度を保つよう心がけましょう。

単なる研修の受講歴や、合格が伴わないもの

履歴書の資格欄に記載できるのは、原則として試験に合格して得た「資格」や、講習を修了したことを証明する「修了証」のみです。社内研修や短期セミナーの「受講歴」といった、合格や認定が伴わないものは、資格欄への記載には適していません。これらは客観的なスキルの証明とは見なされにくいためです。もし、研修で得た知識やスキルをどうしてもアピールしたい場合は、資格欄ではなく自己PR欄や職務経歴書の中で、「〇〇の研修を受け、△△の知識を習得しました」といった形で具体的に記述するのが効果的です。何が公的な資格で、何が単なる学習歴なのかを正しく区別し、適切な場所に記載することが、分かりやすく信頼性の高い応募書類を作成する上で重要です。

Zキャリア履歴書であれば、無料で高品質な履歴書を作成可能

スマホのみで作成可能

Zキャリア履歴書は、パソコンを持っていない方でもスマートフォンさえあれば、いつでもどこでも簡単に履歴書を作成できるサービスです。通勤中の電車内や、ちょっとした休憩時間など、スキマ時間を有効活用して履歴書作りを進められます。直感的なインターフェースで、入力項目も分かりやすく設計されているため、スマホの小さな画面でもストレスなく操作が可能です。わざわざパソコンを開いたり、証明写真機を探しに行ったりする必要はありません。撮影した顔写真をそのままアップロードし、必要事項を入力していくだけで、本格的な履歴書が完成します。手軽さとスピード感を両立し、忙しいあなたの転職活動を強力にサポートするツールです。

無料でPDF出力が可能

Zキャリア履歴書で作成した書類は、無料で何度でもPDFとして出力することができます。完成した履歴書をPDF化すれば、メールでの応募や、企業の採用サイトへのアップロードにすぐに対応可能です。多くのサービスではPDF出力が有料オプションとなっていることもありますが、Zキャリア履歴書ならその心配は一切ありません。また、一度作成したデータを保存しておけば、急な応募で履歴書が必要になった際にも、すぐにPDFを生成して対応できます。コンビニのネットプリントサービスを利用すれば、スマートフォンから直接印刷することも可能です。コストをかけずに、高品質な履歴書を必要な形式で手に入れられるのが、Zキャリア履歴書の大きな魅力です。

クラウド保存機能あり

Zキャリア履歴書には、作成したデータをクラウド上に安全に保存する機能が備わっています。これにより、一度入力した学歴や職歴、資格情報などが消えてしまう心配がありません。途中で作成を中断しても、後からいつでも再開できます。また、スマートフォンを機種変更したり、万が一紛失してしまったりした場合でも、アカウントにログインすれば、どの端末からでも以前のデータにアクセスすることが可能です。複数のデバイス(例えば、家ではPC、外出先ではスマホ)を使い分けて編集作業を進めるといった、柔軟な使い方も実現できます。大切な応募書類のデータを、安全かつ便利に管理できる安心の機能です。

複製機能で応募先ごとに履歴書を作成できる

転職活動では、応募する企業ごとに志望動機や自己PRの内容を最適化することが成功の鍵です。Zキャリア履歴書には、作成した履歴書をワンタップで複製できる便利な機能があります。基本情報(学歴、職歴、資格など)が入力されたマスターとなる履歴書を一つ作っておけば、あとはそれを複製し、応募先に合わせて志望動機や自己PRの部分だけを書き換えるだけで、簡単に企業ごとのカスタマイズが完了します。一からすべて入力し直す手間が省けるため、大幅な時間短縮に繋がり、より多くの企業へ効率的にアプローチすることが可能になります。この機能を活用して、一社一社に合わせた、熱意の伝わる履歴書を作成しましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)