- 在宅の後に出社したくないと感じる主な理由

- 会社側が出社を求める背景

- 出社ストレスを和らげるための具体的な対処法

- 在宅中心の働き方へ転職するメリットとデメリット

- 自分に合った在宅勤務の仕事を見つける方法

在宅の後に出社したくないと感じる主な理由

在宅勤務を経験したことで、「もうオフィスには戻りたくない」と感じるのは、ごく自然なことです。なぜそのように感じるのか、具体的な理由を掘り下げていきます。主な理由は以下の通りです。

- 通勤による心身への負担

- オフィスでの人間関係のストレス

- 仕事のペースが乱されること

- 業務に集中しにくい作業環境

- 在宅でも業務遂行できるという実感

各項目について、詳しく見ていきましょう。

通勤による心身への負担

通勤時間がなくなるだけで、生活の質が大きく向上したと感じる人は多いでしょう。これまで毎日、満員電車に揺られたり、交通渋滞に巻き込まれたりしていた時間が、在宅勤務によって丸ごと自分の時間になりました。朝はゆっくりと準備ができ、夜はすぐにリラックスできる。この快適さを一度知ってしまうと、再び通勤に毎日1時間も2時間もかける生活に戻るのは、体力的にも精神的にも大きな負担に感じられます。通勤がなくなって浮いた時間を、趣味や勉強、家族とのだんらんなど、自分のために使えていたのに、その時間が再び奪われてしまうことへの抵抗感は、出社したくないと感じる大きな理由の一つです。

オフィスでの人間関係のストレス

周りの目を気にする必要がない在宅勤務は、人間関係のストレスを大幅に減らしてくれます。オフィスでは、常に上司や同僚の視線があり、服装や態度に気を配らなくてはなりません。仕事とは直接関係のない雑談に付き合ったり、ランチに誘われたりと、自分のペースを保つのが難しい場面も多いでしょう。一人で静かに集中したい時でも、誰かに話しかけられることもあります。こうした細かい気遣いやコミュニケーションの積み重ねが、知らず知らずのうちにストレスになっているのです。在宅勤務の、人間関係から解放された自由な環境を経験すると、オフィスの人間関係がより一層面倒に感じられてしまいます。

仕事のペースが乱されること

在宅勤務では、自分のペースで仕事を進められるのが大きな魅力です。集中したい作業がある時に、誰にも邪魔されず没頭できる環境は、仕事の効率を大きく上げてくれます。しかし、オフィスに出社するとそうはいきません。急な会議に呼ばれたり、同僚から声をかけられて作業が中断されたりすることが頻繁に起こります。もちろん、チームで仕事をする上でコミュニケーションは大切ですが、自分のリズムで仕事を進めたい人にとっては、こうした横からの割り込みがストレスの原因になります。「あの集中できる環境に戻りたい」と感じ、出社に後ろ向きな気持ちが生まれるのは当然のことかもしれません。

業務に集中しにくい作業環境

自宅を自分好みの集中できる空間に整えている人にとって、オフィスの環境は必ずしも快適とは限りません。オフィスでは、電話の着信音、コピー機の稼働音、他の人の話し声など、様々な音が存在します。こうした騒がしい環境が苦手で、なかなか仕事に集中できないという人もいるでしょう。また、デスクや椅子の高さが合わなかったり、空調が快適でなかったりと、物理的な環境がストレスになることもあります。在宅勤務であれば、BGMを流したり、好きなアロマを焚いたり、自分にとって最高のパフォーマンスを発揮できる環境を自由に作れます。この差を知っているからこそ、オフィスの画一的な環境に戻ることに抵抗を感じるのです。

在宅でも業務遂行できるという実感

何よりも大きな理由は、在宅でも問題なく仕事ができたという成功体験です。在宅勤務が始まる前は、「本当に家で仕事ができるのだろうか」という不安があったかもしれません。ですが、実際にやってみると、むしろオフィスにいる時よりも効率的に仕事が進められたり、同じ成果を出せたりした経験があるのではないでしょうか。「出社しなくても仕事は回るし、成果も出せる」という事実を身をもって体験したからこそ、「なぜわざわざ出社する必要があるのだろう?」という純粋な疑問が生まれます。会社の指示に合理的な理由が見いだせない時、出社に対するモチベーションは大きく下がってしまうでしょう。

なぜ会社は出社を強制したがるのか?

「在宅で十分なのに」と感じる一方で、会社側が出社を求めるのにも理由があります。会社側の視点を理解することで、今後の対策を考えやすくなります。具体的には以下の項目について解説します。

- 偶発的な会話を重視している

- チームの一体感を高めたい

- 勤務態度を直接確認したい

- 情報漏洩リスクを懸念している

詳しく解説していきます。

偶発的な会話を重視している

会社は、社員同士の何気ない会話から、新しいアイデアや問題解決のヒントが生まれることを期待しています。計画された会議だけでなく、休憩中の雑談や、廊下ですれ違った時の短い会話といった「偶発的なコミュニケーション」が、ビジネスを円滑に進める上で重要だと考えているのです。在宅勤務では、用事がある時にしか連絡を取らないため、こうした予期せぬ化学反応が起こりにくいという側面があります。会社としては、社員が同じ空間にいることで生まれる創造性や連携のスムーズさを重視し、出社を促している場合があります。

チームの一体感を高めたい

特に新入社員や若手社員の教育において、チームとしての一体感は重要な要素だと考えられています。同じ場所で働くことで、仕事の進め方を間近で見たり、困った時にすぐに先輩に質問したりできます。こうした環境が、社員の成長を促し、組織への帰属意識を高めると会社は考えているのです。また、全員で目標に向かって頑張っているという雰囲気を共有することで、チーム全体の士気を高める狙いもあります。在宅勤務が続くと、どうしても個人の仕事が中心になりがちで、こうした一体感が薄れることを懸念しています。

勤務態度を直接確認したい

残念ながら、一部の管理職や経営者の中には、社員の働きぶりを目で見て確認したいという考えを持つ人もいます。在宅勤務では、社員が本当に集中して仕事に取り組んでいるのかが見えにくいため、「サボっているのではないか」という不安を感じてしまうのです。成果で評価するべきだと分かっていても、昔ながらの「会社に来て長時間働くことが美徳」という価値観から抜け出せない場合もあります。勤怠管理のしやすさも含めて、社員を直接管理できるオフィスへの出社を望む傾向があります。

情報漏洩リスクを懸念している

会社が扱う情報の中には、外部に漏れてはいけない重要な情報も多く含まれます。会社の管理下にあるオフィスであれば、セキュリティ対策が施されたネットワークや設備を使えるため、情報漏洩のリスクを低く抑えられます。しかし、社員それぞれの自宅のネット環境は様々で、セキュリティレベルにもばらつきがあります。特に、顧客情報や開発中の製品情報など、機密性の高いデータを扱う部署では、情報漏洩のリスクを最小限にするために、オフィスでの業務を原則としている会社も少なくありません。

出社したくないストレスを軽減する対処法

「出社は避けられないけれど、少しでもストレスを減らしたい」という場合に試せる対処法があります。現状を少しでも良くするための具体的なアクションは以下の通りです。

- ストレスの原因を書き出してみる

- 上司に働き方の希望を伝えてみる

- 出社する日の楽しみを計画する

- 完璧を目指さず気持ちを切り替える

各項目について、詳しく見ていきましょう。

ストレスの原因を書き出してみる

まずは、何が一番ストレスに感じるのかを、自分の中でハッキリさせることが大切です。「なんとなく行きたくない」という漠然とした状態では、有効な対策を立てることができません。紙やスマホのメモ帳に、「満員電車が嫌だ」「〇〇さんと話すのが疲れる」「オフィスがうるさくて集中できない」など、思いつくままに書き出してみましょう。原因が具体的になれば、それぞれに対して「時差出勤はできないか」「あの人とは距離を置こう」「耳栓を使ってみよう」といった、具体的な対策が見えてきます。自分の気持ちを整理する第一歩として、ぜひ試してみてください。

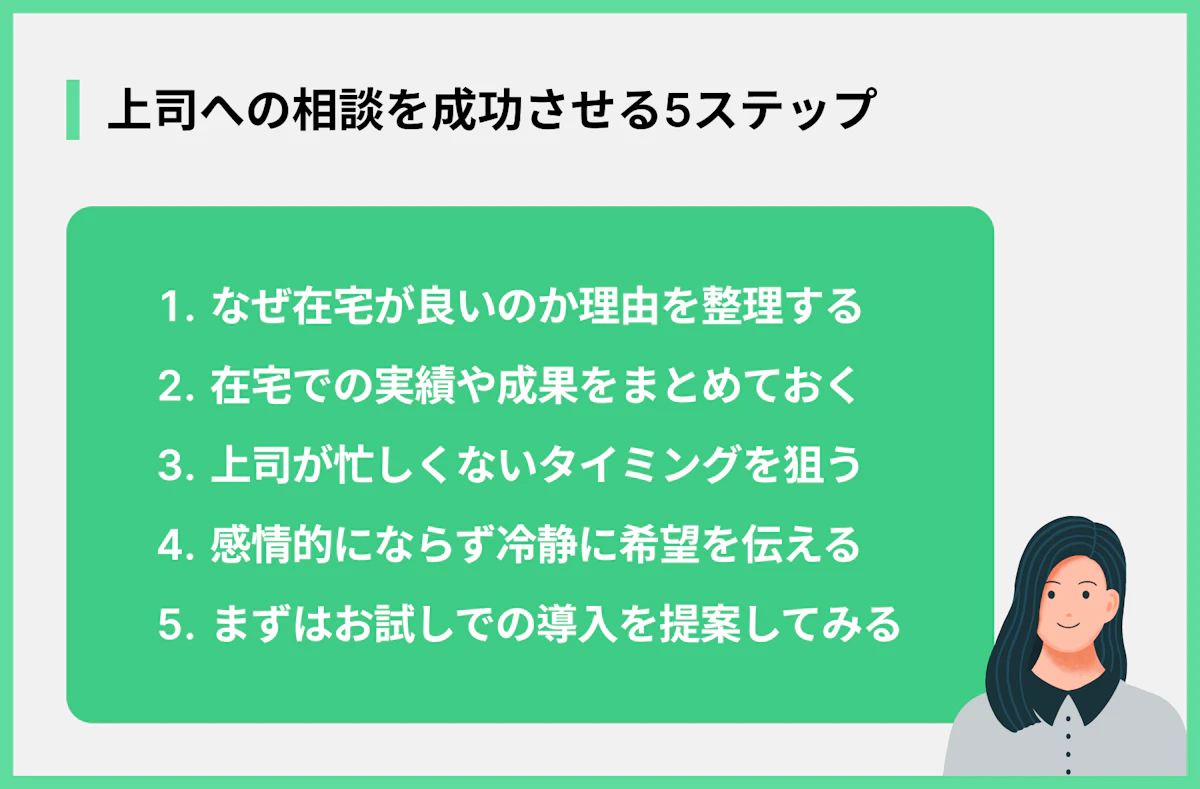

上司に働き方の希望を伝えてみる

勇気を出して上司に相談することで、状況が改善する可能性があります。ただ「出社したくないです」と感情的に伝えるのではなく、「こういう理由で、在宅の方が業務効率が上がるので、週に数日だけでも在宅勤務をさせてもらえませんか?」というように、具体的な理由とセットで提案するのがポイントです。在宅勤務での成果を具体的に示しながら話せば、上司も検討してくれるかもしれません。もちろん、すぐに希望が通るとは限りませんが、自分の考えを伝えることで、会社側も現状を把握するきっかけになります。

出社する日の楽しみを計画する

少しでも出社する日をポジティブな一日に変える工夫をしてみましょう。例えば、「仕事帰りに好きなカフェに寄る」「美味しいランチを食べる」「同僚と気になるお店に行ってみる」など、出社日ならではの楽しみを事前に計画しておくのです。「仕事は嫌だけど、帰りに楽しみがあるから頑張ろう」と思えれば、出社への足取りも少しは軽くなるはずです。小さなご褒美を用意することで、憂鬱な一日に彩りを加えることができます。

完璧を目指さず気持ちを切り替える

「出社する日は、ある程度仕方ないもの」と割り切ることも、時には必要です。在宅勤務の快適さと比べてしまうと、どうしてもオフィスの欠点ばかりが目についてしまいます。ですが、「出社する日はコミュニケーションの日」「オフィスでしかできない雑務を片付ける日」というように、その日の目的を割り切って考えることで、気持ちを切り替えやすくなります。すべての環境で100%満足するのは難しいものです。完璧を求めすぎず、「こういう日もある」と受け流すスキルを身につけることも、ストレスを溜め込まないための大切な考え方です。

在宅中心の仕事へ転職するメリット

様々な対処法を試しても、どうしても出社のストレスが改善されない場合は、転職を考えるのも一つの有効な手段です。在宅中心の働き方には、多くのメリットがあります。メリットは以下の通りです。

- 通勤のストレスから解放される

- 自分の時間を有効活用できる

- 集中できる仕事環境を構築できる

- 居住地選択の自由度が高まる

詳しく解説していきます。

通勤のストレスから解放される

転職によって、毎日の通勤ラッシュから解放されるのは、最大のメリットと言えるでしょう。これまで通勤に費やしていた時間とエネルギーを、まるごと他のことに使えるようになります。体力的にも精神的にも余裕が生まれ、日々の生活がより充実したものになるはずです。朝の時間を自分のペースで始められるだけでも、一日の幸福度は大きく変わります。通勤という大きなストレス源がなくなることの価値は、計り知れません。

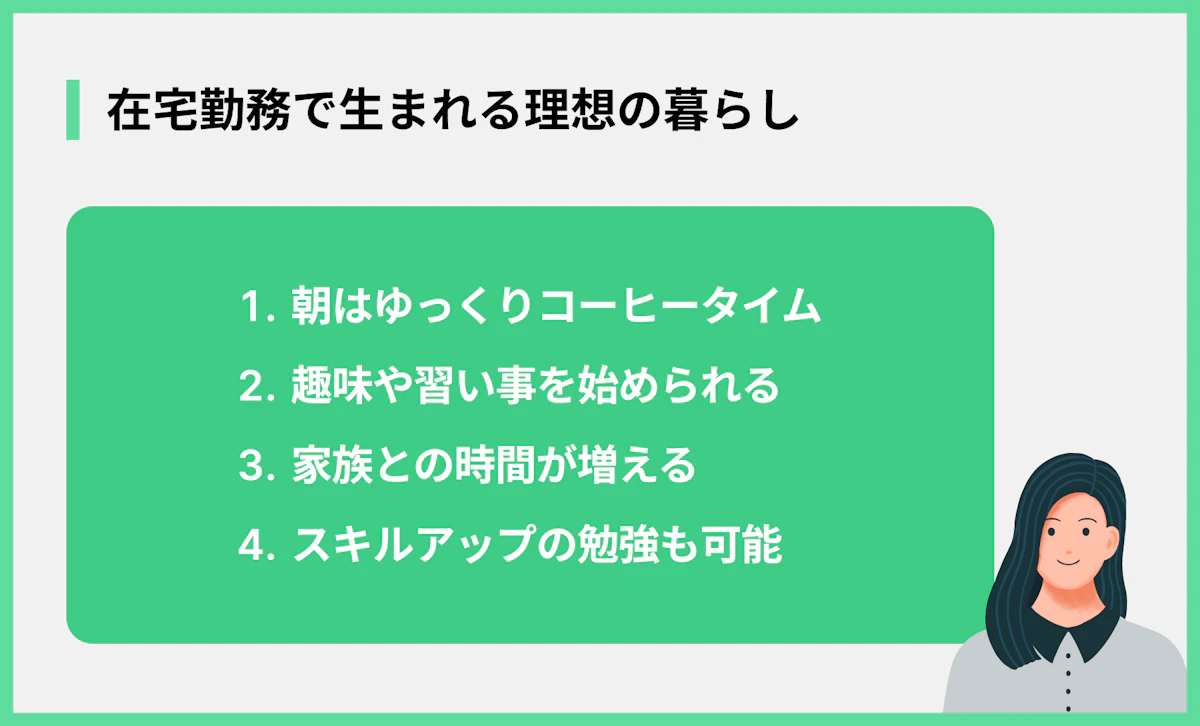

自分の時間を有効活用できる

プライベートの時間をしっかり確保できるようになるのも、在宅勤務の大きな魅力です。通勤時間がなくなることで、毎日1〜2時間、あるいはそれ以上の自由な時間が生まれます。その時間を、スキルアップのための勉強、趣味や運動、家族や友人と過ごす時間など、自分の好きなことに充てることができます。仕事とプライベートのバランスが取りやすくなることで、人生全体の満足度向上にも繋がります。「ワークライフバランスを重視したい」と考える人にとって、在宅中心の仕事は理想的な働き方の一つです。

集中できる仕事環境を構築できる

在宅勤務なら、自分が最も集中できる環境を、自分で作り出すことができます。静かな環境が好きな人は無音で、音楽があった方が捗る人は好きなBGMをかけて仕事ができます。デスク周りも、使いやすい椅子やキーボード、好きな雑貨を置くなど、自分好みにカスタマイズし放題です。周りの騒音や視線を気にすることなく、自分の世界に没頭できるため、仕事の生産性やクオリティの向上が期待できます。

居住地選択の自由度が高まる

フルリモートが可能な会社に転職すれば、働く場所を自分で選べるようになります。会社の所在地に縛られる必要がなくなるため、家賃の安い郊外に引っ越したり、自然豊かな地方に移住したり、地元に戻って家族の近くで暮らしたりと、ライフスタイルの選択肢が大きく広がります。「都会の喧騒から離れて暮らしたい」「もっと広い家に住みたい」といった願いを、仕事を続けながら叶えることができるかもしれません。これは、出社が前提の働き方では実現が難しい、大きなメリットです。

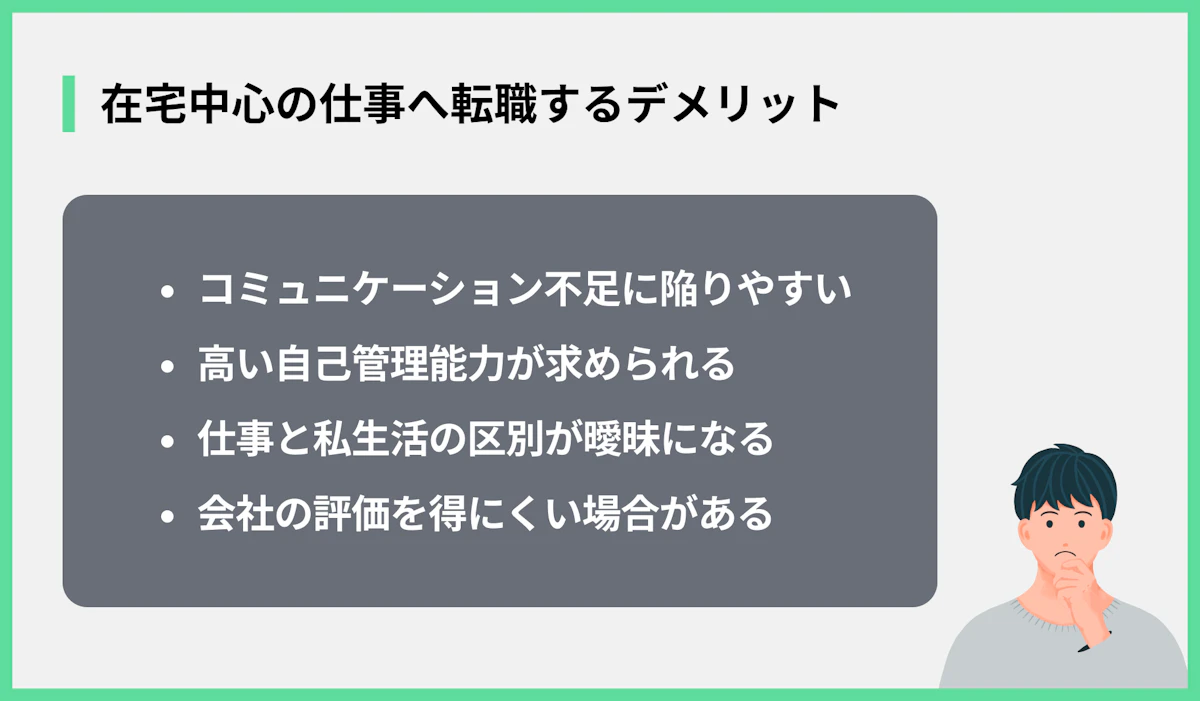

在宅中心の仕事へ転職するデメリット

魅力的な在宅勤務ですが、良いことばかりではありません。転職を考える前に、デメリットもしっかりと理解しておくことが大切です。デメリットは以下の通りです。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

コミュニケーション不足に陥りやすい

同僚との気軽な雑談が減ることで、孤独を感じやすくなる場合があります。オフィスにいれば自然に耳に入ってくる情報や、ちょっとした相談事が、在宅勤務では能動的に動かないと得られなくなります。チャットやWeb会議だけでは、相手の表情や細かいニュアンスが伝わりにくく、すれ違いが生まれることもあるでしょう。意識的にコミュニケーションを取る努力をしないと、チームから孤立してしまったり、必要な情報が共有されなかったりするリスクがあります。

高い自己管理能力が求められる

在宅勤務では、自分を律する強い意志が必要不可欠です。周りに人の目がないため、ついスマホを見てしまったり、休憩を長く取りすぎてしまったりと、サボろうと思えばいくらでもサボれてしまいます。始業から終業まで、自分でスケジュールを立て、モチベーションを維持し、集中して仕事に取り組む自己管理能力が問われます。「誰かに管理されていないと頑張れない」というタイプの人にとっては、かえってストレスの多い働き方になる可能性もあります。

仕事と私生活の区別が曖昧になる

自宅が職場になることで、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちです。いつでも仕事ができてしまう環境のため、つい夜遅くまで働いてしまったり、休日にメールをチェックしてしまったりと、オンとオフの切り替えが難しくなります。結果として、常に仕事のことが頭から離れず、しっかり休めないという状況に陥ることもあります。意識的に「この時間は仕事」「この時間はプライベート」と区切る工夫が必要です。

会社の評価を得にくい場合がある

仕事の成果だけで評価される傾向が強くなるため、プロセスを評価してもらいにくくなります。オフィスにいれば、「遅くまで頑張っているな」「難しい仕事に粘り強く取り組んでいるな」といった努力の過程を上司や同僚が見てくれますが、在宅では結果がすべてになりがちです。また、上司とのコミュニケーションが減ることで、自分の頑張りをアピールする機会が少なくなり、正当な評価や昇進に繋がりにくいと感じるケースもあります。成果をきちんと報告し、アピールしていく積極性が求められます。

出社しない働き方を実現するための転職活動

在宅勤務のメリット・デメリットを理解した上で、それでも転職したいと決意したら、次はいよいよ行動に移す番です。出社しない働き方を手に入れるための具体的な進め方は以下の通りです。

- 在宅勤務が可能な職種をリサーチする

- リモートワーク制度の実態を確認する

- 転職のプロと一緒にキャリアを考える

- Zキャリアのエージェントに相談してみよう

詳しく解説していきます。

在宅勤務が可能な職種をリサーチする

まずは、どのような仕事が在宅勤務に向いているのかを知ることから始めましょう。一般的に、パソコン一台で完結するような仕事は在宅勤務を導入しやすい傾向にあります。例えば、ITエンジニアやプログラマー、Webデザイナー、Webライター、動画編集者、企業のSNS運用担当、カスタマーサポートなどが挙げられます。未経験からでも挑戦できる職種もたくさんあります。自分が興味を持てる分野や、これまでの経験を活かせそうな仕事は何か、広く情報を集めてみましょう。

リモートワーク制度の実態を確認する

求人票に「リモートワーク可」と書かれていても安心は禁物です。会社によっては、「入社後半年は出社必須」「週に3日は出社」など、条件付きの場合も少なくありません。また、制度としてはあっても、実際にはほとんどの社員が出社しているというケースもあります。面接の際には、「リモートワークをしている社員の割合はどのくらいですか?」「フルリモートで働くことは可能ですか?」など、具体的な運用実態を必ず確認するようにしましょう。入社後のミスマッチを防ぐために非常に重要なポイントです。

転職のプロと一緒にキャリアを考える

一人で転職活動を進めるのが不安なら、転職エージェントを頼るのがおすすめです。転職エージェントは、たくさんの求人情報を持っているだけでなく、企業の内部事情にも詳しいプロフェッショナルです。求人票だけでは分からない「実際の働き方」や「社風」といったリアルな情報を教えてくれることがあります。また、キャリア相談に乗ってくれたり、履歴書の添削や面接対策を手伝ってくれたりと、転職活動全体をサポートしてくれます。自分に合った在宅勤務の仕事を見つけるための、心強い味方になってくれるでしょう。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

「在宅で働きたいけど、何から始めたらいいかわからない」「自分に合う仕事が見つからない」もし今、そんな風に悩んでいるなら、一度Zキャリアのキャリアアドバイザーに相談してみませんか?私たちは、Z世代のノンデスクワーカーの転職支援に特化しており、在宅勤務やハイブリッド勤務が可能な求人も多数扱っています。この記事で解説したような、出社したくないという気持ちに寄り添いながら、あなたが本当に納得できる働き方が見つかるまで、徹底的にサポートします。一人で抱え込まず、まずはあなたの気持ちを聞かせてください。一緒に、ストレスのない理想の働き方を見つけるための一歩を踏み出しましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)