- RTO(出社回帰)の基本的な意味

- 企業が出社を求める理由

- 出社する働き方のメリットとデメリット

- 自分に合った働き方の見つけ方

- 働き方に悩んだ時の転職活動の進め方

RTOとは何か?なぜ今「出社」が求められる?

最近「RTO」という言葉を耳にする機会が増えたかもしれません。これは働き方の変化に関わる大切なキーワードです。RTOについて、具体的な理由は以下の通りです。

- オフィスへの出社回帰を意味する言葉です

- コミュニケーションの活性化が期待されています

- チームの一体感を高める狙いがあります

- 新人や若手社員の育成を重視しています

各項目について、詳しく見ていきましょう。

オフィスへの出社回帰を意味する言葉です

RTOとは「Return To Office」の略で、オフィスへ戻って仕事をすることを指します。一時期、多くの会社で導入された在宅勤務やリモートワークから、再びオフィスに出社する働き方へ切り替える動きのことです。働き方の選択肢が増えた今、なぜわざわざ会社に戻る流れが生まれているのでしょうか。これには、企業側のいくつかの狙いが関係しています。決して昔の働き方に逆戻りするというわけではなく、新しい働き方を模索する過程の一つと捉えることができます。

コミュニケーションの活性化が期待されています

企業がRTOを進める大きな理由の一つが、社員同士のコミュニケーションを増やすことです。在宅勤務だと、どうしても連絡がチャットやメール中心になり、業務に必要な最低限のやり取りで終わってしまいがちです。ですが、オフィスにいれば、隣の席の先輩に気軽に質問したり、休憩中に雑談したりする機会が自然に生まれます。こうした何気ない会話が、仕事のヒントになったり、職場の人間関係を良くしたりすることにつながります。企業は、社員同士が顔を合わせることで生まれる活気やアイデアを大切にしたいと考えているのです。

チームの一体感を高める狙いがあります

同じ場所で、同じ目標に向かって仕事を進めることで、チームとしての一体感が生まれやすくなります。画面越しでは伝わりにくい仲間の頑張りや、オフィスの熱気を肌で感じることで、「自分も頑張ろう」という気持ちが湧いてくることもあるでしょう。特にプロジェクトなどでチーム一丸となって取り組む際には、一体感が成果を大きく左右します。企業は、社員が同じ空間を共有することで、仲間意識を高め、チーム全体の力を最大限に引き出したいという狙いを持っています。離れた場所で働くよりも、隣に仲間がいる方が心強く感じる場面は多いかもしれません。

新人や若手社員の育成を重視しています

特に経験の浅い若手社員の成長には、周りのサポートが欠かせません。オフィスにいれば、先輩の電話対応やお客様との話し方をすぐそばで見たり聞いたりすることができます。これは、マニュアルを読むだけでは得られない貴重な学びの機会です。分からないことがあった時も、すぐにその場で質問して解決できるため、成長スピードが早まります。企業は、将来を担う若い世代がスムーズに仕事を覚え、安心して働ける環境を整えるために、出社という形を重視している側面があります。直接指導を受けることで、スキルだけでなく、社会人としての立ち居振る舞いも自然と身についていくでしょう。

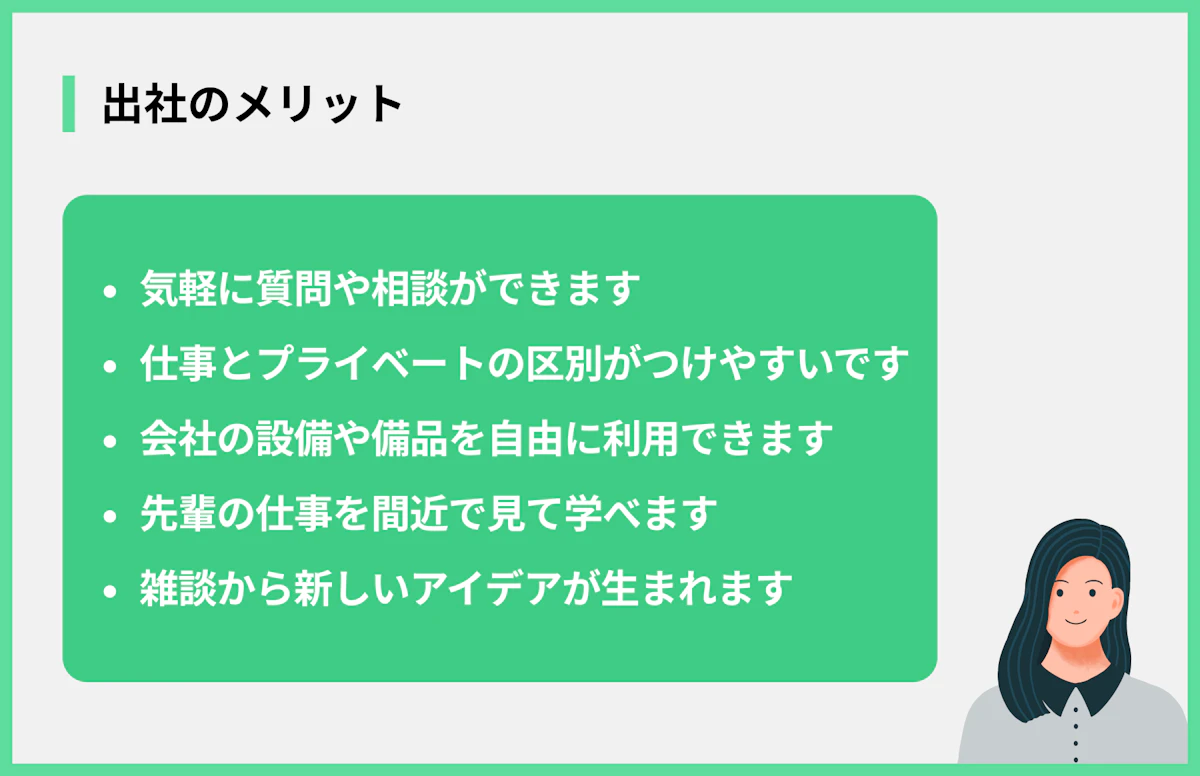

出社して働くことのメリット

出社と聞くと、満員電車などをイメージして少し面倒に感じるかもしれません。ですが、オフィスで働くことには、たくさんの良い点もあります。出社ならではのメリットは、以下の通りです。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

気軽に質問や相談ができます

オフィスにいれば、分からないことをその場で解決しやすいのが大きなメリットです。チャットやメールで質問する場合、「こんなことで連絡していいのかな?」とためらったり、文章を考えるのに時間がかかったりすることもあります。ですが、対面なら「すみません、ちょっといいですか?」と気軽に声をかけられます。相手の表情を見ながら話せるので、細かいニュアンスも伝わりやすく、誤解も生まれにくいです。特に仕事を始めたばかりの頃は、すぐに質問できる環境があるだけで、不安が大きく減り、安心して仕事に取り組めます。

仕事とプライベートの区別がつけやすいです

家で仕事をしていると、ついダラダラしてしまったり、逆に仕事がいつまでも終わらなかったりして、オンとオフの切り替えが難しいことがあります。その点、出社は仕事モードへの切り替えがしやすいのが魅力です。「家を出て、会社に着いたら仕事開始。会社を出て、家に帰ったらリラックスタイム」というように、場所を移動することで気持ちのスイッチが自然と切り替わります。生活にメリハリが生まれるので、だらだらしがちな人や、仕事とプライベートをきっちり分けたい人にとっては、心地よい働き方と感じられるでしょう。

会社の設備や備品を自由に利用できます

会社には、仕事がはかどる環境が整っています。自宅のパソコンよりも高性能なパソコンや、大きなモニター、高速なインターネット回線、業務用のプリンターなどを自由に使えるのは、オフィスワークならではのメリットです。また、空調が管理された快適な空間や、人間工学に基づいて設計された椅子など、集中力を維持しやすい環境も魅力の一つです。自分で仕事環境を整えるための費用や手間がかからないので、余計なことを考えずに仕事に集中できます。

先輩の仕事を間近で見て学べます

オフィスは、生きた教材で溢れる学びの場です。先輩社員がお客様とどのように電話で話しているか、どんな風にパソコンを操作して資料を作っているかなどを、自分の目と耳で直接学ぶことができます。こうした実践的なスキルは、教科書や研修だけではなかなか身につきません。周りの人の良いところを真似することで、自分の仕事の進め方も自然とレベルアップしていきます。特に未経験から新しい仕事に挑戦する場合、見て学ぶ機会が多いことは、大きな成長につながるはずです。

雑談から新しいアイデアが生まれます

仕事の合間の何気ない雑談が、思わぬ仕事のヒントにつながることがあります。休憩中の会話や、廊下ですれ違った時の立ち話から、新しいアイデアが生まれたり、悩んでいた問題の解決策が見つかったりすることも少なくありません。リモートワークでは、このような偶発的なコミュニケーションは生まれにくいものです。違う部署の人との会話から、自分の仕事に役立つ情報を得ることもあるでしょう。こうした日々のやり取りが、仕事の視野を広げ、円滑な人間関係を築くきっかけにもなります。

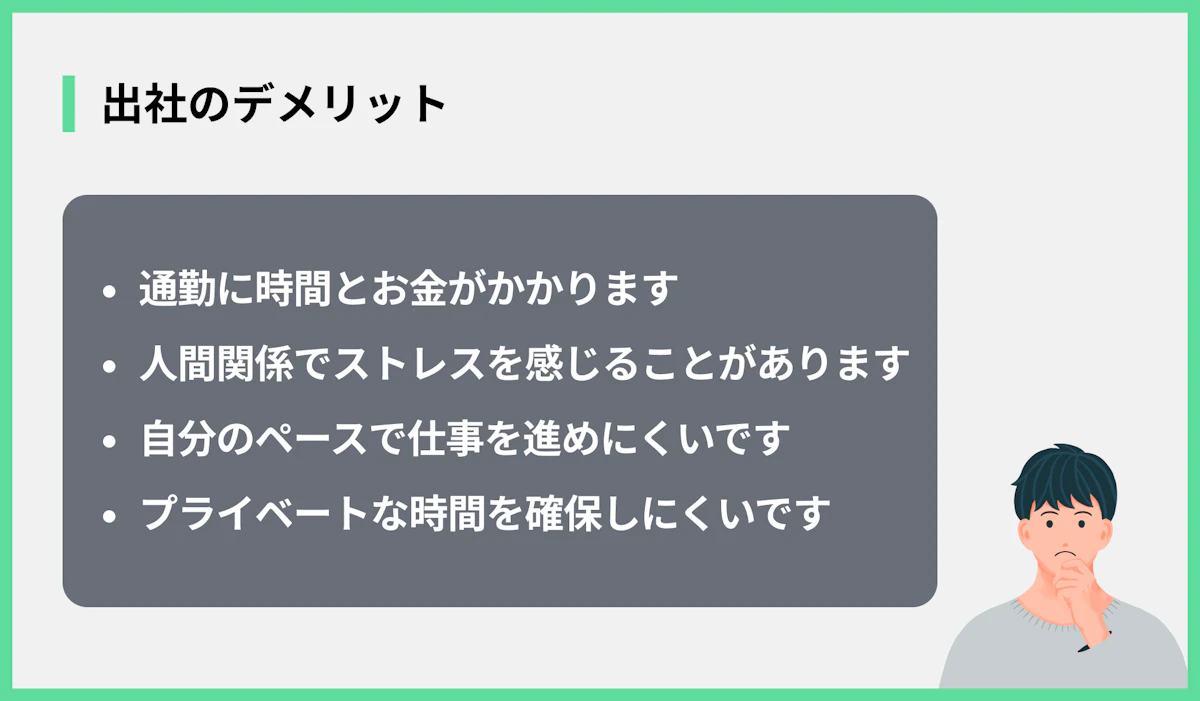

出社して働くことのデメリット

一方で、毎日会社に通うことには、大変な面もあります。出社する働き方のデメリットをあらかじめ知っておくことで、対策を考えやすくなります。考えられるデメリットは、以下の通りです。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

通勤に時間とお金がかかります

出社する上で、多くの人が負担に感じるのが通勤です。特に都市部では、朝の満員電車に乗るだけで疲れてしまうこともあります。毎日往復で1時間以上かかる場合、その時間はプライベートな時間から差し引かれることになります。また、電車代やバス代などの交通費もかかります。会社から交通費が支給されることが多いですが、全額ではない場合や、上限が決められていることもあります。通勤は、時間的にも金銭的にも負担になりうるという点は、理解しておく必要があるでしょう。

人間関係でストレスを感じることがあります

職場には、さまざまな考え方を持つ人が集まっています。そのため、どうしても苦手な人や合わない人がいる可能性はあります。オフィスでは常に周りに人がいるため、一人の時間を確保しにくく、人間関係の悩みを感じやすい環境ともいえます。もちろん、良い同僚に恵まれれば仕事は楽しくなりますが、そうでない場合は大きなストレス源になりかねません。周りに気を遣いすぎて疲れてしまったり、自分の意見を言いにくく感じたりすることもあるかもしれません。

自分のペースで仕事を進めにくいです

オフィスでは、自分の仕事に集中したい時に、周りの影響を受けやすいという面があります。例えば、集中して作業している時に急に話しかけられたり、周りの話し声や電話の音が気になったりして、作業が中断してしまうこともあります。また、周りの人が残業していると、自分だけ先に帰りにくいと感じることもあるかもしれません。自分のペースで黙々と作業を進めたいタイプの人にとっては、少し働きにくさを感じる場面もあるでしょう。

プライベートな時間を確保しにくいです

通勤時間がかかる分、自由に使える時間が減ってしまうのは大きなデメリットです。往復で2時間かかるとしたら、1週間で10時間、1ヶ月で約40時間もの時間を移動に使っていることになります。この時間があれば、趣味を楽しんだり、スキルアップのために勉強したり、ゆっくり休んだりすることができます。仕事終わりの平日に予定を入れにくくなるなど、プライベートの過ごし方に制約が出てくる可能性も考えられます。

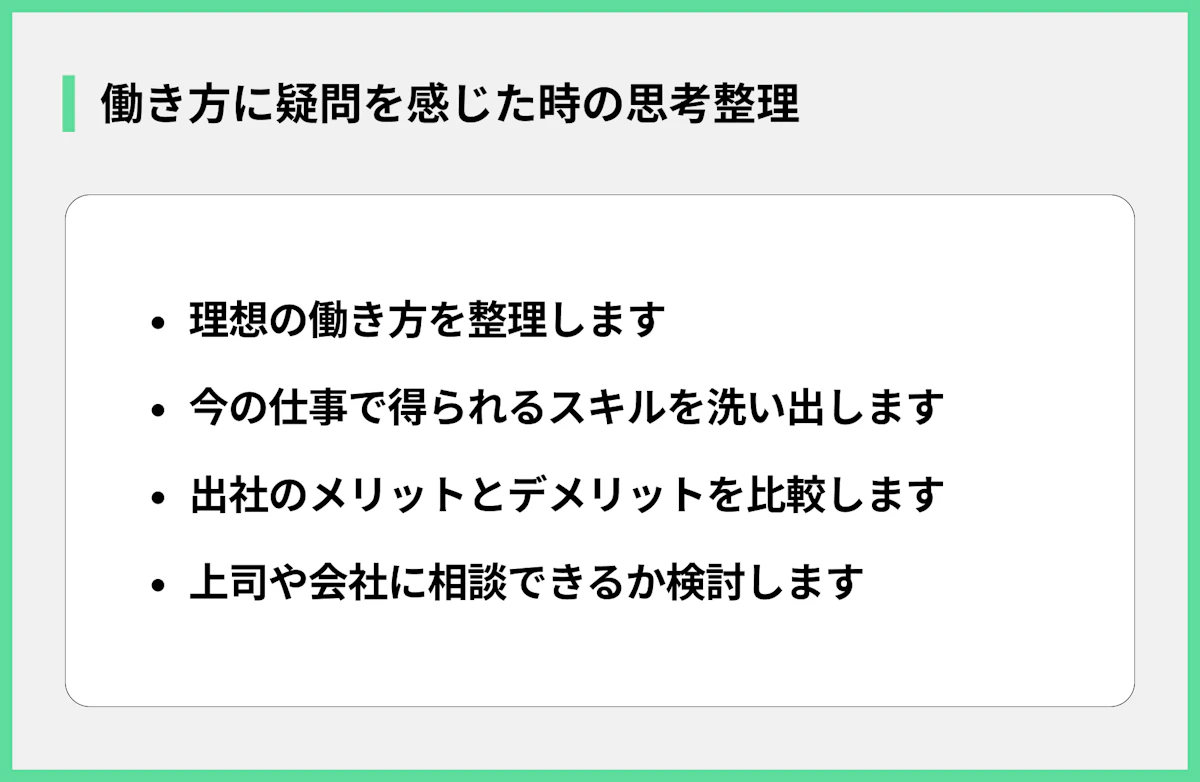

今の働き方に疑問を感じたら考えるべきこと

「毎日出社するのは、自分には合わないかもしれない…」もしそう感じ始めたら、一度立ち止まって自分の気持ちや状況を整理してみることが大切です。具体的には、以下の点について考えてみましょう。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

理想の働き方を整理します

まずは、自分がどんな風に働きたいのかを具体的に考えてみましょう。「週に何日くらいなら出社してもいいか」「フルリモートで働きたいのか」「静かな環境で集中したいのか」など、できるだけ詳しくイメージを膨らませることが大切です。例えば、「週2日出社、週3日在宅」といったハイブリッドな働き方や、「フレックスタイム制で、朝はゆっくり出社したい」といった希望もあるかもしれません。自分の理想をはっきりさせることで、次に何をすべきかが見えてきます。

今の仕事で得られるスキルを洗い出す

次に、今の職場で得られることや、身についたスキルを客観的に見つめ直してみましょう。働き方に不満があったとしても、仕事内容自体にはやりがいを感じていたり、将来役立つスキルが身についていたりする可能性もあります。「この経験は、次のステップでも活かせそうだな」「このスキルは、もっと伸ばしたいな」といったことが見えてくれば、今の会社に留まるべきか、転職すべきかの判断材料になります。感情だけで判断せず、冷静に現状を分析することが重要です。

出社のメリットとデメリットを比較します

ここまで見てきた出社のメリットとデメリットを、自分自身の状況に当てはめて比較検討してみましょう。例えば、「通勤時間は長いけれど、先輩から直接学べるメリットの方が大きい」と感じる人もいれば、「人間関係のストレスを考えると、多少給料が下がっても在宅で働きたい」と感じる人もいるはずです。どちらが良い・悪いということではなく、自分にとって何が一番大切なのかを考えるプロセスです。この比較を通じて、自分が仕事に求めるものの優先順位がはっきりしてくるでしょう。

上司や会社に相談できるか検討します

転職を決意する前に、まずは今の会社で状況を改善できないか考えてみましょう。上司に働き方の希望を相談してみることで、意外とあっさり解決することもあります。例えば、「集中して作業したいので、週に1日だけ在宅勤務にできませんか?」といった具体的な提案をしてみるのも一つの手です。会社としても、優秀な人材に辞めてほしくはないはずなので、真剣に検討してくれる可能性があります。すぐに諦めず、社内でできることがないか探ってみる価値はあります。

「出社が合わない」と感じたときの転職活動の進め方

もし、今の会社で理想の働き方を実現するのが難しいと感じたら、転職も有力な選択肢になります。その際は、やみくもに探すのではなく、ポイントを押さえて効率的に進めましょう。具体的な進め方は以下の通りです。

- リモートワーク可能な求人を探します

- 出社日数が少ない会社を選びます

- 職場の環境や雰囲気を重視します

- 希望条件に優先順位をつけます

- 未経験でも挑戦できる職種を調べます

各項目について、詳しく見ていきましょう。

リモートワーク可能な求人を探します

転職サイトで仕事を探す際は、「リモートワーク」「在宅勤務」「テレワーク」といったキーワードで検索してみましょう。多くのサイトには、働き方で求人を絞り込む機能があります。フルリモートの求人はもちろん、「リモートワーク相談可」となっている求人にも注目です。入社後、仕事に慣れてからリモートワークに切り替えられるケースもあります。気になる求人があれば、積極的に応募して、面接の場で働き方について確認してみましょう。

出社日数が少ない会社を選ぶ

フルリモートにこだわらなくても、「週1〜2日出社」のようなハイブリッドワークの会社を選ぶだけで、働き方の満足度は大きく変わります。出社日には同僚とコミュニケーションを取り、在宅日には集中して作業するといった、良いとこ取りの働き方が可能です。求人情報に「週〇日出社」と明記されていることも多いので、チェックしてみましょう。出社と在宅のバランスが取れることで、プライベートの時間も確保しやすくなります。

職場の環境や雰囲気を重視します

働き方だけでなく、どんな人たちが働いているか、どんな雰囲気の会社かも重要なポイントです。せっかくリモートワークができても、職場の雰囲気がギスギスしていたら、楽しく働けません。面接の際に、オフィスの様子を見せてもらえないかお願いしてみたり、面接官に職場の雰囲気について質問したりしてみましょう。「社員同士の交流はありますか?」といった質問をすることで、その会社の文化が見えてくることもあります。

自分の希望条件に優先順位をつける

転職活動では、すべての希望を100%満たす会社を見つけるのは難しいかもしれません。だからこそ、「これだけは譲れない」という条件に優先順位をつけておくことが大切です。「働き方が一番大事だから、給料は少し下がっても構わない」「いや、給料は維持しつつ、週2日までなら出社できる」など、自分なりの基準を決めましょう。優先順位がはっきりしていれば、たくさんの求人情報の中から、自分に合った会社を効率的に見つけ出すことができます。

未経験でも挑戦できる職種を調べる

今の仕事が出社必須なのであれば、リモートワークしやすい他の職種に挑戦するのも一つの道です。例えば、IT業界のサポートデスクや、企業の事務職などは、未経験からでも始めやすく、在宅勤務を導入している会社も多くあります。「自分には無理かも」と決めつけずに、まずはどんな仕事があるのか情報収集から始めてみましょう。自分の意外な適性や、興味を持てる仕事に出会えるかもしれません。新しいキャリアの可能性を広げるチャンスと捉えてみましょう。

自分に合う働き方が分からないなら

「出社も在宅も、どっちも一長一短で選べない…」そうやって悩んでしまうこともあるでしょう。そんな時は、無理に一人で答えを出そうとせず、以下の方法を試してみてください。

- 自己分析で価値観を明確にします

- 様々な業界や職種の情報を集めます

- Zキャリアのエージェントに相談してみよう

各項目について、詳しく見ていきましょう。

自己分析で価値観を明確にします

まずは、自分自身が何を大切にしたいのかを深く掘り下げてみましょう。「どんな時にやりがいを感じるか」「どんな環境だと心地よいか」「将来どんな自分になっていたいか」などを紙に書き出してみるのがおすすめです。自分の価値観がはっきりすれば、仕事選びの軸も定まります。例えば、「人と話すのが好きで、チームで何かを成し遂げることに喜びを感じる」という価値観なら、ある程度の出社は苦にならないかもしれません。自分の心の声に耳を傾ける時間を作ることが、最適な働き方を見つける第一歩です。

様々な業界や職種の情報を集める

自分の知っている世界のだけで判断すると、選択肢は狭まってしまいます。世の中には、自分がまだ知らない面白い仕事や、多様な働き方がたくさんあります。少しでも興味を持った業界や職種があれば、インターネットで調べたり、関連する本を読んでみたりして、積極的に情報収集してみましょう。視野を広げることで、「こんな働き方もアリだな」という新しい発見があるかもしれません。食わず嫌いをせず、色々な可能性を探ってみることが大切です。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

一人で考えても答えが出ない時や、客観的な意見が欲しい時は、転職のプロであるキャリアエージェントに相談するのが最善の方法です。これまでの経験や自分の価値観を話すことで、プロの視点から自分に合った働き方や仕事の選択肢を提案してくれます。Zキャリアには、若年層の転職サポートを専門とする経験豊富なキャリアエージェントが多数在籍しています。自分では気づかなかった強みや可能性を引き出し、納得のいく転職活動ができるよう、親身にサポートします。働き方に悩んだら、まずは気軽にZキャリアに相談して、新しい一歩を踏み出してみませんか。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)