- 歯科衛生士のネイルが基本的に禁止される理由

- ネイルが例外的に許される場合の条件

- 歯科助手など関連職種とのルールの違い

- ネイルOKの職場を見つけるための具体的な方法

歯科衛生士のネイルが基本的に禁止される理由

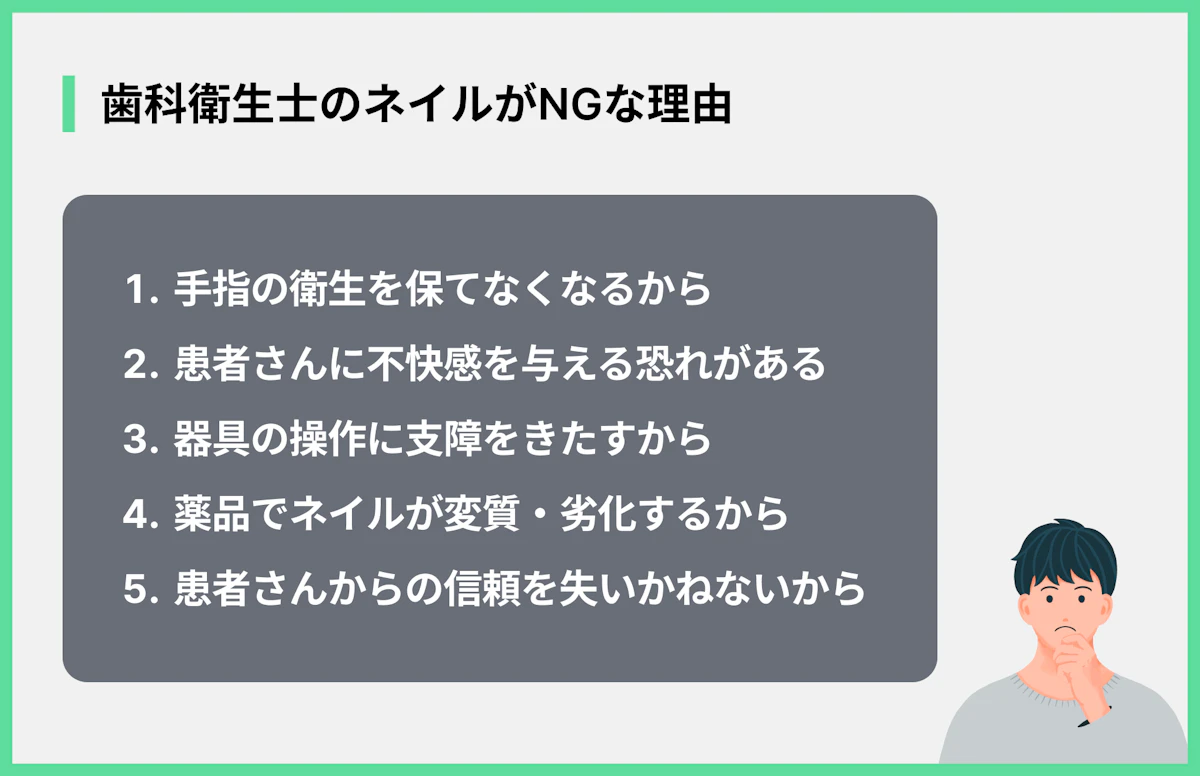

歯科衛生士のネイルがなぜダメなのか、その理由を具体的に解説します。主なポイントは以下の通りです。

これらの各項目について、詳しく見ていきましょう。

手指の衛生を保てなくなるから

歯科衛生士の仕事は、衛生管理が最優先される医療専門職です。爪を伸ばしていたり、ネイルアートを施していたりすると、爪と指の間に細菌が繁殖しやすくなります。たとえ手袋を着用していても、手袋を着脱する際に小さな穴が空いてしまう可能性はゼロではありません。

患者さんの口腔内に直接触れる業務が中心のため、常に手指を清潔に保つ必要があります。マニキュアのわずかな剥がれや、ジェルネイルの浮いた部分に細菌が入り込むと、手洗いや消毒をしても完全に取り除くことは困難です。患者さんを感染症のリスクから守るという、医療従事者として最も基本的な責任を果たすため、ネイルは原則として禁止されています。

患者さんに不快感を与える恐れがあるから

歯科医院には、小さなお子さんから高齢の方まで、様々な年代の患者さんが訪れます。派手な色やデザインのネイルは、人によっては「不潔」「衛生的ではなさそう」といった患者さんの安心感を損なう印象を与えてしまう可能性があります。

特に痛みや不安を抱えて来院する患者さんにとって、スタッフの身だしなみは安心感に直結する重要な要素です。清潔感のある落ち着いた見た目は、患者さんにリラックスして治療を受けてもらうための配慮の一つと言えます。自分の好みでおしゃれを楽しむことよりも、患者さんがどう感じるかを優先する姿勢が求められるのです。

器具の操作に支障をきたすから

歯科衛生士は、スケーラーのような先端の鋭い器具や、細かなパーツを扱う場面が非常に多い仕事です。長い爪や、ストーンなどの立体的なパーツが付いたネイルは、これらの安全な治療の妨げになることがあります。

例えば、長い爪が邪魔で器具を正しく持てなかったり、ネイルパーツが何かに引っかかってしまったりする危険性があります。また、手袋をスムーズに着脱できなかったり、ネイルによって手袋が破れてしまったりする原因にもなりかねません。安全かつ正確な処置を行うためには、指先の感覚を妨げる要素はなくしておく必要があるのです。

薬品でネイルが変質・劣化するから

歯科医院では、治療器具の消毒や清掃のために、様々な種類の薬剤を使用します。これらの薬品の中には、マニキュアやジェルネイルの成分を溶かしたり、変質させたりするものも含まれています。

薬品に触れることでネイルが劣化し、見た目が悪くなるだけならまだしも、意図せず有害物質が発生する可能性も否定できません。溶け出したネイルの成分が、知らず知らずのうちに器具や患者さんの口腔内に付着してしまうといった事態は、絶対にあってはなりません。自分自身と患者さんの安全を守るためにも、ネイルは避けるのが賢明です。

患者さんからの信頼を失いかねないから

歯科衛生士は、国家資格を持つ医療のプロフェッショナルです。その振る舞いや身だしなみは、患者さんからの信頼に大きく影響します。ネイルをすること自体が悪いわけではありませんが、医療現場においては「プロ意識に欠ける」と見なされてしまうことがあります。

「爪のおしゃれを優先する人に、自分の口の中を任せて大丈夫だろうか」と、患者さんに少しでも不安を抱かせてしまっては、良好な信頼関係を築くことはできません。プロとしての信頼性を維持するためにも、TPOに合わせた身だしなみを心がけることが大切です。

歯科衛生士でもネイルが許される場合の条件

多くの職場では禁止されていますが、例外的にネイルが許されるケースもあります。その場合の条件について解説します。

- 透明やベージュなど肌なじみの良い色を選ぶ

- 爪は指先から出ない長さに整える

- ストーンや凹凸のないデザインにする

- 院長や上司から事前に許可を得る

これらの各項目について、詳しく見ていきましょう。

透明やベージュなど肌なじみの良い色を選ぶ

もしネイルが許可されている職場であっても、どのような色やデザインでも良いというわけではありません。基本的には、清潔感を損なわない色であることが大前提です。具体的には、透明なクリアネイルや、自分の肌の色に近いピンクベージュや薄いピンクなどが無難でしょう。

ラメやパールがぎっしり入っているものや、原色に近い派手な色は避けるべきです。あくまでも「爪を健康的に、きれいに見せる」という目的の範囲内で楽しむのがマナーです。複数の色を使ったデザインや凝ったアートも、医療現場にはふさわしくないと判断されることがほとんどです。

爪は指先から出ない長さに整える

ネイルの色やデザイン以上に厳しく見られるのが、爪の長さです。爪の短さが絶対条件であると心得ておきましょう。指先から爪が見えない、いわゆる「ショートネイル」であることが必須です。

長い爪は、それだけで不衛生な印象を与えやすく、手袋を破る原因にもなります。また、細かい器具を扱う際に邪魔になったり、患者さんの口腔内を傷つけてしまったりするリスクも高まります。常に爪は短く切りそろえ、清潔に保つことを意識してください。ネイルを楽しむ以前の、医療従事者としての基本的な身だしなみの一つです。

ストーンや凹凸のないデザインにする

ネイルにストーンやパール、3Dアートなどの立体的なパーツを付けることは、絶対に避けなければなりません。これらのパーツは、パーツの脱落リスクが非常に高いからです。

万が一、施術中にパーツが取れてしまい、患者さんの口腔内に入ってしまったら、誤飲などの重大な事故につながりかねません。また、凹凸のあるデザインは、その隙間に汚れや細菌が溜まりやすく、衛生管理の観点からも不適切です。ネイルをする場合は、表面が完全にフラットで、滑らかなデザインを選びましょう。

院長や上司から事前に許可を得る

ネイルに関するルールは、法律で決まっているわけではなく、各歯科医院の方針や院長の考え方によって異なります。そのため、自己判断は絶対にNGです。たとえ先輩がネイルをしていたとしても、安易に真似をするのはやめましょう。

ネイルをしたい場合は、まず就業規則を確認し、記載がなければ院長や上司に直接相談して許可を得るのが正しい手順です。その際には、どのような色や長さなら許容範囲なのか、具体的なルールを詳しく確認することが大切です。後々のトラブルを避けるためにも、必ず職場のルールに従いましょう。

歯科助手や歯科医師のネイル事情はどうなの?

歯科衛生士以外の職種では、ネイルのルールは違うのでしょうか。歯科助手や歯科医師のケースについて見ていきましょう。

これらの各項目について、詳しく見ていきましょう。

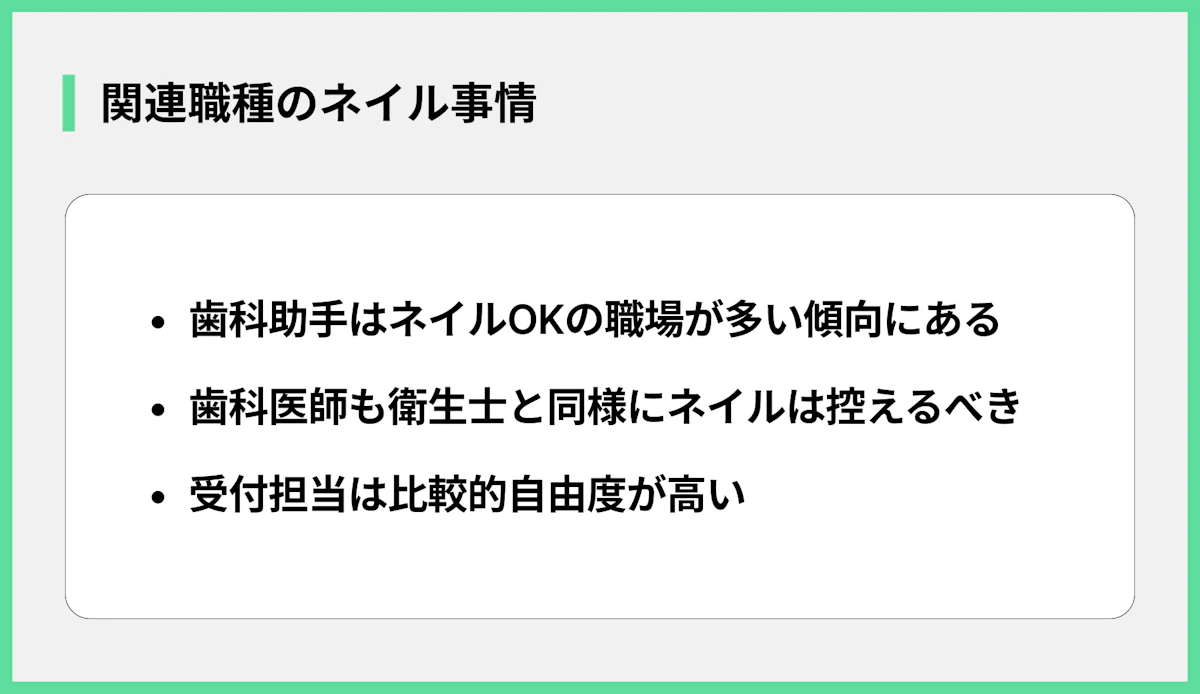

歯科助手はネイルOKの職場が多い傾向にある

歯科助手は、患者さんの口に直接触れない業務が中心となるため、歯科衛生士に比べてネイルのルールが緩やかな傾向にあります。受付業務や会計、器具の準備や片付け、患者さんの誘導などが主な仕事内容です。

ですが、歯科助手も医療現場で働く一員であることに変わりはありません。器具の洗浄や滅菌作業など、衛生管理に関わる業務も担当します。そのため、あまりにも派手なネイルや長すぎる爪は好ましくないとされることが多いでしょう。結局は、その歯科医院の方針次第となるため、ルールを確認することは必須です。

歯科医師も衛生士と同様にネイルは控えるべき

歯科医師は、歯科衛生士と同様、あるいはそれ以上に患者さんの口腔内に直接触れ、より侵襲的な(身体に負担のかかる)治療を行います。そのため、衛生士以上に高いレベルの衛生管理が求められ、ネイルは基本的にNGとされています。

歯科医師は、治療全体の責任者であり、クリニックの信頼を象徴する存在です。その歯科医師がネイルをしていれば、患者さんは不安に感じるでしょう。歯科医師が身だしなみに気を配り、衛生管理を徹底する姿勢を示すことは、クリニック全体の信頼性につながります。

受付担当は比較的自由度が高い

歯科医院の受付や事務を担当するスタッフは、医療行為に直接関わらないため、ネイルの自由度は他の職種に比べて高い場合が多いです。患者さんと直接対面する「クリニックの顔」としての役割があるため、清潔感があり、かつ華やかな印象を与えるネイルが許可されていることもあります。

ですが、これもやはり医院の雰囲気や方針によります。美容歯科のように、美しさを提供することをコンセプトにしている医院では、受付スタッフのおしゃれも推奨されるかもしれません。一方で、地域密着型の昔ながらの医院では、派手なネイルは好まれない可能性があります。

転職・就職活動中のネイルは避けるべき?

これから歯科衛生士を目指す場合や、転職を考えている場合、面接時のネイルはどうすればよいのでしょうか。

- 面接では清潔感が最も重要視される

- 何も塗らない爪が最も無難で安心

- どうしてもなら透明なベースコート程度にする

これらの各項目について、詳しく見ていきましょう。

面接では清潔感が最も重要視される

特に医療職の採用面接では、応募者の身だしなみの清潔感が第一印象を大きく左右します。スキルや経験ももちろん大切ですが、患者さんに安心して治療を受けてもらう上で、スタッフの清潔感は欠かせない要素だからです。

面接官は、「この人は医療従事者としての自覚を持っているか」「患者さんへの配慮ができるか」といった点を見ています。髪型や服装はもちろん、爪の先のような細部にまで気を配れるかどうかは、その人の仕事に対する姿勢を判断する材料になります。面接に臨む際は、とにかく清潔感を第一に考えましょう。

何も塗らない爪が最も無難で安心

面接時の爪として最も好ましいのは、爪は短く切り、磨いておく程度の手入れをした状態です。ネイルを落とし、爪の長さや形をきれいに整え、甘皮の処理などをしておけば、清潔感のある良い印象を与えられます。

「ネイルOK」の求人に応募する場合であっても、面接の時点ではネイルをしない方が無難です。採用されてから、その職場のルールに合わせてネイルをするのが正しい順序です。面接でわざわざリスクを取る必要はありません。余計な心配をせず、面接での受け答えに集中するためにも、自爪で臨むことをおすすめします。

どうしてもなら透明なベースコート程度にする

爪の形や色にコンプレックスがあり、どうしても何か塗っていきたいという場合は、最終手段としてクリアネイル程度に留めましょう。ツヤが出るだけの透明なベースコートやトップコートであれば、清潔感を損なわずに爪をきれいに見せることができます。

ですが、その場合でもラメやパールが入っているもの、ほんのり色がつくタイプのものは避けるべきです。あくまでも「手入れの行き届いた健康的な爪」に見せることが目的です。基本は何も塗らないのがベストですが、もし塗るなら、面接官が気づかないレベルの、ごく自然な仕上がりを心がけてください。

ネイルOKの歯科医院を見つけるための探し方

おしゃれも楽しみながら、歯科衛生士として働きたい。そんな願いを叶えるための、ネイルOKな職場の探し方をご紹介します。

これらの各項目について、詳しく見ていきましょう。

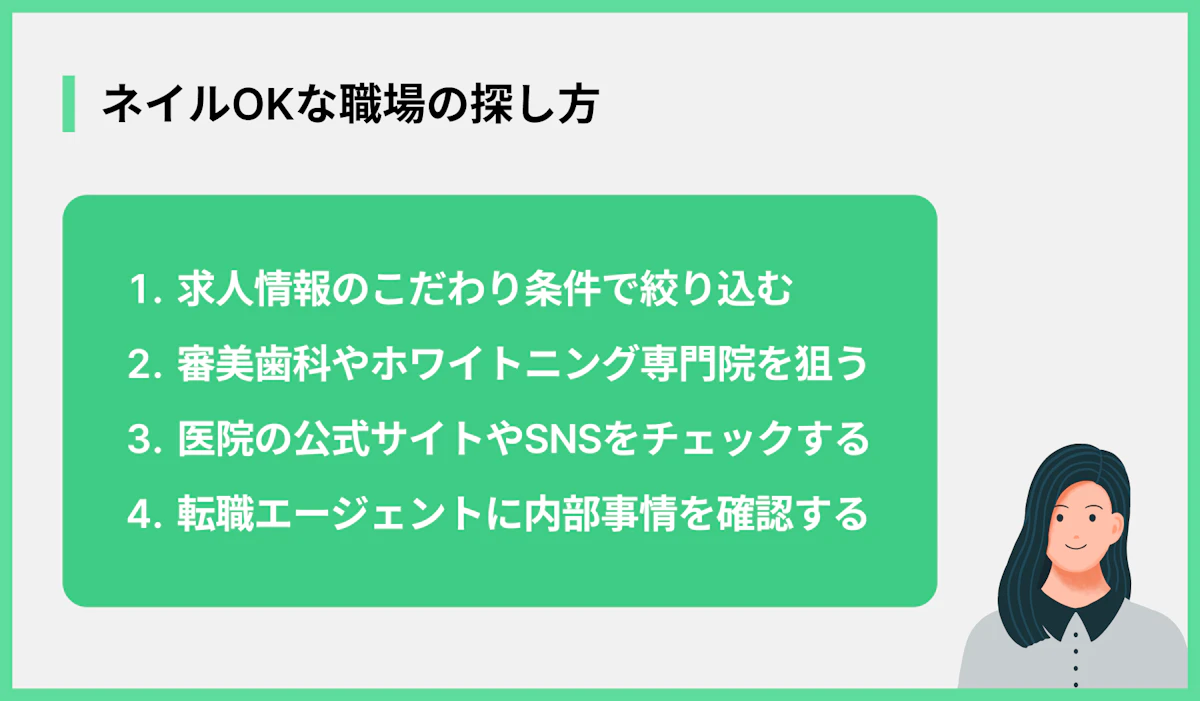

求人情報のこだわり条件で絞り込む

転職サイトや求人サイトを利用する際は、検索機能を有効に活用しましょう。多くのサイトには「こだわり条件」や「フリーワード」で検索する機能があります。そこで「髪型・ネイル自由」「ネイルOK」といったキーワードを入力して検索すると、条件に合う求人を効率的に見つけることができます。

ただし、「ネイルOK」と書かれていても、どの程度のレベルまで許されるかは医院によって様々です。求人情報だけで判断せず、面接時などに具体的なルールを確認することが大切です。まずはこの方法で、候補となる歯科医院をいくつかリストアップしてみましょう。

審美歯科やホワイトニング専門院を狙う

一般的な保険診療を中心に行う歯科医院に比べて、美容意識の高い患者さんが多い職場は、スタッフの身だしなみにも寛容な傾向があります。ホワイトニングや歯のクリーニング、セラミック治療などを専門とする審美歯科クリニックがその代表例です。

こうしたクリニックでは、スタッフ自身が「美のアイコン」としての役割を期待されることもあり、清潔感の中にも華やかさが求められることがあります。そのため、シンプルなデザインであればネイルが許可されている可能性が比較的高くなります。自分のやりたい仕事内容と合わせて、こうした分野のクリニックを狙ってみるのも一つの手です。

医院の公式サイトやSNSをチェックする

気になる歯科医院を見つけたら、応募する前にその医院の公式サイトやInstagram、FacebookなどのSNSをチェックしてみましょう。スタッフ紹介の写真やブログから、職場のリアルな雰囲気を読み取れることがよくあります。

写真に写っているスタッフの服装や髪型、そして爪の先まで見てみると、その医院の身だしなみに関するルールがある程度推測できます。実際にネイルをしているスタッフが写っていれば、ネイルOKである可能性は高いでしょう。医院全体の雰囲気やコンセプトが、自分の目指すスタイルと合っているかを確認する上でも有効な方法です。

転職エージェントに内部事情を確認する

最も確実で効率的な方法は、転職エージェントに相談することです。エージェントは、求人票に載らないリアルな情報を数多く持っています。例えば、「この医院はネイルOKだけど、色はピンクベージュまで」「院長先生がおしゃれに理解がある」といった、実際に足を運んだり、過去の紹介実績から得たりした内部情報です。

自分で一つひとつ確認するのは大変ですが、エージェントに「ネイルができる職場で働きたい」という希望を伝えれば、条件に合う求人を紹介してくれます。面接で聞きにくい給与や待遇、そしてネイルのような細かなルールについても代わりに確認してくれるため、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

働き方の悩みはプロに相談してみませんか

世の中にはたくさんの歯科医院があり、求人情報を見ているだけでは、どこが本当に自分に合っているのか分からなくなってしまうことがあります。「給料は良いけど、人間関係はどうなんだろう」「ネイルはOKだけど、仕事は忙しすぎるかも」など、多くの選択肢から一つを選ぶ難しさを感じるかもしれません。

インターネットの情報収集だけでは、職場の本当の雰囲気や働きやすさまで知るには限界があります。自分一人で考え込んでいると、視野が狭くなってしまったり、決断できなかったりと、時間だけが過ぎていってしまうことも少なくありません。

Zキャリアのエージェントに相談してみよう

仕事探しの悩みや不安があるなら、「Zキャリア」の転職エージェントに相談してみませんか。キャリアのプロであるエージェントが、客観的な視点でアドバイスをくれます。「ネイルも楽しみたい」という希望はもちろん、「どんな歯科衛生士になりたいか」「将来どうなりたいか」といった漠然とした思いも、丁寧にヒアリングしてくれます。

その上で、数多くの求人の中から、まだ公開されていない非公開求人も含めて、希望に合った職場を提案してくれます。面接の日程調整や条件交渉なども代行してくれるので、働きながらでもスムーズに転職活動を進めることが可能です。一人で悩まず、まずは気軽に相談して、自分らしいキャリアへの第一歩を踏み出しましょう。

.png?w=640&h=640&fit=crop&fm=jpg&q=75)